Исследования конденсации пересыщенного водяного пара при ионизации атмосферы и сопутствующего характеристического ИК-излучения

Автор: Пономарев Ю.Н., Климкин А.В., Козлов А.С., Колосов В.В., Крымский Г.Ф., Куряк А.Н., Малышкин С.Б., Петров А.К.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 21, 2012 года.

Бесплатный доступ

В работе описывается модернизированная система создания пересыщенных паров Н 2О и контроля их термодинамических параметров в условиях низких давлений на стенде ИОА СО РАН. В ходе работ отработаны методика контроля кинетики концентрации мономера Н 2О и появления капель по поглощению и рассеянию лазерного излучения, методика селекции образующегося аэрозоля по размерам при понижении давления и при воздействии пучка электронов на пересыщенный водяной пар.

Короткий адрес: https://sciup.org/142103489

IDR: 142103489 | УДК: 539.1.043,

Текст научной статьи Исследования конденсации пересыщенного водяного пара при ионизации атмосферы и сопутствующего характеристического ИК-излучения

В работе описывается модернизированная система создания пересыщенных паров Н 2 О и контроля их термодинами ческих параметров в условиях низких давлений на стенде ИОА СО РАН . В ходе работ отработаны методика контроля кинетики концентрации мономера Н 2 О и появления капель по поглощению и рассеянию лазерного излучения , методика селекции образующегося аэрозоля по размерам при понижении давления и при воздействии пучка электронов на пере сыщенный водяной пар .

The paper describes the upgraded system for generation of supersaturated H 2 O vapor. It was created on the basis of the unique IAO SB RAS stand. The system controls the thermodynamic parameters of vapor under low pressure. Besides, the method for monitoring kinetics of H2O monomer concentration was verified. The droplet formation technique was tested through absorption and scattering of laser radiation. We elaborated the method for selecting the generated aerosol by size when pressure goes down and when supersaturated water vapor is under the action of an electron beam.

Облака в атмосфере оказывают существенное вли яние на погодные условия , играют значительную роль в процессах обмена энергией между Солнцем , поверх ностью Земли и атмосферой . Проводимая авторами серия работ посвящена изучению механизмов образо вания облаков , процессов , протекающих в них на раз ных стадиях образования , оценке влияния космическо го излучения и других природных и антропогенных факторов на эти процессы . Для образования капель в охлажденном водяном паре необходимы центры кон денсации . Такими центрами могут выступать заряжен ные частицы и частицы пыли [Marsh, 2000; Andreas, 2008; Крымский , 2005]. Описываемые эксперименты направлены на изучение их влияния на облакообразо - вание . Для изучения этого процесса в ИОА СО РАН была создана установка ( рис . 1) на базе атмосферной кюветы КА -1 [ Пономарев , 1993, 1998]. Общая длина кюветы 112 м , диаметр 0.7 м , на торцах кюветы распо ложены увеличенные части диаметром 1.4 м , предна значенные для монтажа оборудования . Для создания установки кювета 1 была разделена перегородкой 19 на две камеры [ Крымский , 2010 а ]: малую , состоящую из одной расширенной части кюветы объемом 1.5 м 3, и большую , служащую буферным объемом , – соединен ные между собой воздушным клапаном 10. В уста новке , как и в камере Вильсона 2- го типа , пересы щение водяного пара создается сбросом давления из малой камеры в большую .

Откачка воздуха из кюветы до давления 10–2 мм рт . ст . происходит при открытом вакуумном клапане 10 через клапан 12. Затем клапан 10 перекрывается и через систему фильтров и клапан 11 в малую каме ру подается воздух контролируемой влажности и температуры , пока давление в камере не достигнет 500 мм рт . ст . После доведения влажности воздуха в малой камере до 100 %, что достигается размеще нием в камере объема с водой , происходит контро лируемый « сброс » давления из малой камеры в большую и образование в малой камере аэрозоля .

Рис . 1 . Схема экспериментальной установки : А – об щая схема установки ; Б – фланец подключения фотоэлек трического спектрометра аэрозоля ; В – торец кюветы . 1 – кювета ; 2, 4 – фотоприемные блоки ; 3 – блок с поворот ным зеркалом ; 5 – лазер ; 6 – зеркало ; 7, 8, 9 – фланцы с окнами ; 10, 11, 12 – вакуумные клапаны ; 13 – фланец кре пления источника электронов ; 14 – источник электронов ; 15 – электрод ; 16 – фланец подключения фотоэлектриче ского спектрометра аэрозоля ; 17 – трубка забора воздуха ; 18 – трубка сброса воздуха ; 19 – перегородка .

В качестве источника электронов 14 использует ся малогабаритный импульсный ускоритель элек тронов [ Тарасенко , 2003] с энергией пучка электро нов не ниже 80 кэВ .

Всю серию экспериментов можно разделить на две части . В первой части экспериментов [ Крым ский , 2010 а , б ] исследовались условия образования аэрозоля при различной скорости сброса давления и разной степени очистки кюветы , а также при воздей ствии электронным пучком ускорителя электронов

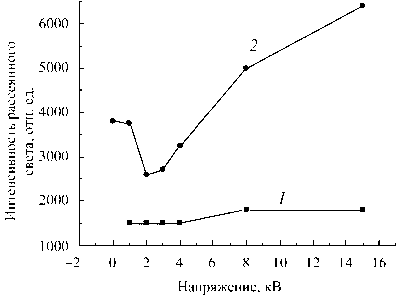

Рис . 3 . Зависимость интенсивности рассеянного излуче ния от напряженности электрического поля в камере . Рас сеяние на каплях , конденсированных на частицах пыли , – кривая 1, на ионах – кривая 2.

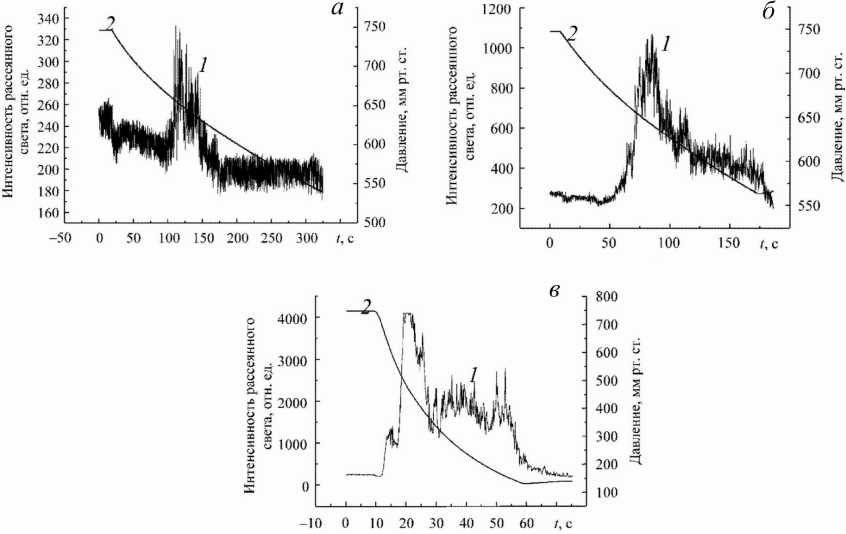

Рис . 2 . Кривые рассеяния излучения 1 при различных скоростях сброса давления 2: а – 1.5; б – 2; в – 30 мм рт . ст ./ с .

на насыщенный водяной пар при различном остаточ ном давлении в кювете . В этих экспериментах излу чение лазера 5 проходит через парогазовую смесь в камере . Зеркало 6 направляет излучение на пово ротное зеркало в блоке 3 и от него в блок фотопри емника 2. После сброса давления в камере и образо вания аэрозоля часть рассеянного на аэрозоле излу чения лазера проходит в блоке 3 мимо поворотного зеркала и попадает на фотоприемник блока 4. Фото приемник отклонен от направления распростране ния лазерного пучка на 2 ° .

Было установлено , что при достаточно быстром сбросе давления , обеспечивающем практически адиабатическое расширение парогазовой смеси в камере , наблюдается появление последовательности трех пиков в сигнале рассеянного лазерного излуче ния . Первый пик появляется при небольших пере сыщениях пара при сбросе давления до 0.92–0.95 от начального давления смеси и соответствует образо ванию капелек воды на частицах пыли (« грязный »

пик ) [ Фольмер , 1986; Амелин , 1972]. Появление вто рого пика происходит при падении давления до 0.72–0.74 от начального и вызвано конденсацией паров воды на ионах (« ионный » пик ) [ Дас Гупта , Гош , 1947]. Примерно в половине экспериментов вершина второго пика раздвоена , что может быть объяснено тем , что конденсация пара происходит раньше на отрицательных ионах , чем на положи тельных . Природа третьего пика , образующегося при давлении смеси 0.3–0.4 от начального , неоднозначна [ Крымский , 2010 а ].

В экспериментах наблюдалось различное поведе ние пиков в зависимости от скорости сброса давления ( рис . 2). При относительно малых скоростях сброса проявляется только « грязный » пик ( рис . 2, а ). При уве личении скорости наблюдались и увеличение этого пи ка , и появление « ионного » ( рис . 2, б ). Дальнейшее уве личение скорости сброса давления ведет к непрерывно му росту второго пика сигнала рассеяния ( рис . 2, в ).

Исследования влияния электронного пучка , об разуемого источником электронов (14 на рис . 1), на интенсивность рассеянного излучения показали не значительное увеличение рассеяния излучения на каплях , конденсированных на частицах пыли , и более чем десятикратное увеличение интенсивности и дву кратное увеличение продолжительности рассеяния на каплях , конденсация которых происходит на ионах .

Для исследования зависимости интенсивности рассеянного излучения от напряженности электрического поля в камере установлен центральный электрод (15 на рис. 1). Как и в случае изменения скорости сброса давления, усредненное значение первого, «грязного» пика в случае изменения напряженности поля в камере изменяется относительно в небольших пределах (рис. 3). Наблюдаемое изменение среднего значения сигнала рассеяния второго, «ионного» пика является выраженным. Также видно, что при напряжении приблизительно 2000 В наблюдалось уменьшение сигнала рассеянного излучения более чем в 1.5 раза, что, предположительно, связано с возникновением «очищающего» поля [Дас Гупта, Гош, 1947], появление которого вызывает уменьшение числа заряженных частиц в объеме. При дальнейшем увеличении напряженности поля наблюдался рост сигнала рассеяния. Этот эффект, возможно, связан с ростом числа ионов вследствие появления коронного разряда на неровностях центрального электрода и других частях установки.

При определенных условиях в атмосфере могут образовываться источники характеристического инфракрасного излучения [Tatartchenko, 2008; Та - тарченко , 2010]. Происхождение этих источников связано с переходами второго рода – конденсацией и кристаллизацией – и выделением частицей , участ вующей в этих процессах , одного или нескольких фотонов . Для изучения этого явления в установку включен еще один фотоприемный блок . Излучение на него выводится из кюветы через прозрачное в видимой и инфракрасной области спектра окно , за крепленное на одном из фланцев . В качестве детек тора используется фотоприемник МГ -30 с областью чувствительности 2–14 мкм .

В ходе экспериментов [ Пономарев , 2010] было установлено , что интегральная интенсивность реги стрируемого излучения при сбросе давления пре вышает интенсивность планковского излучения бо лее чем в 10 раз , а более 50 % принимаемой энергии сосредоточено в области 3.3–5.5 мкм .

Во второй части экспериментов исследовались размеры частиц аэрозоля , образующегося в камере при сбросе давления . Для этого в установку через фланец 16 ( см . рис . 1) включен аэрозольный спек трометр Scanning Mobility Particle Sizer 5.403 (SMPS) фирмы Grimm Aerosol Technik ( Германия ), состоящий из селективной колонки ( где происходит разделение частиц по размерам ) и блока регистра ции частиц . Через трубку 17 осуществляется забор воздушно - капельной смеси из кюветы в спектро метр , через трубку 18 – ее возврат через аэрозоль ный фильтр в кювету .

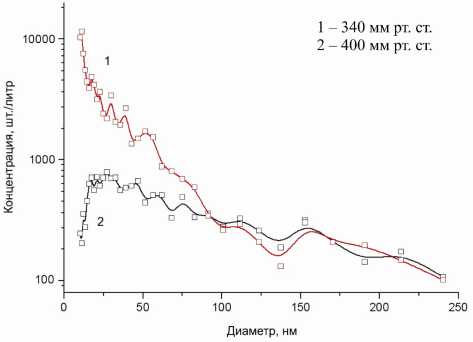

При плавном сбросе давления с 500 мм рт . ст . всегда регистрировалось образование новых нано частиц . По нашему предположению , это начало об разования капель , которые за время прохождения по трубке , соединяющей малую камеру и спектрометр , высыхают и оставляют в приборе лишь нанометро вые ядра . По предварительным теоретическим под счетам в кювете при сбрасывании давления образу ется в литре до 104–105 капель диаметром до 80 мкм . На рис . 4 приведены распределения аэрозоля по раз мерам при давлении 340 и 400 мм рт . ст .

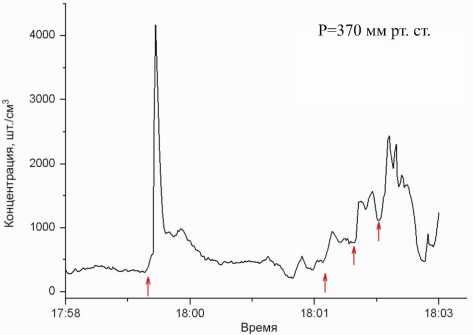

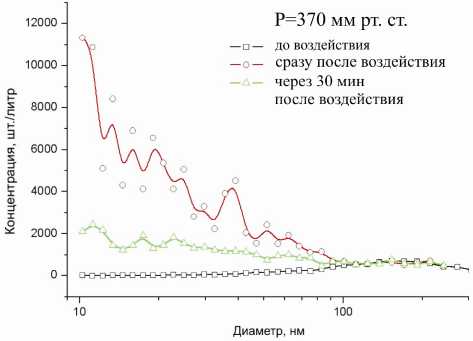

Исследование влияния электронного пучка на интенсивность образования аэрозоля проводилось при постоянном давлении в малой камере 370 мм рт . ст . и влажности воздуха 100 %. Как и ранее , в каче стве источника электронов использовался ускори тель электронов 14 ( см . рис . 1). После импульса уско рителя в объеме камеры образовывалось большое количество новых частиц , но при повторных импуль -

Рис . 4 . Распределения по размерам частиц аэрозоля , образующихся при снижении давления .

Рис . 5. Зависимость общей концентрации частиц с размером больше 10 нм от времени ( стрелками показаны моменты воздействия пучка электронов ).

Рис . 6 . Распределение частиц аэрозоля по размерам .

сах эффект уменьшался, что объясняется понижением влажности и оседанием капель на стенки камеры. На рис. 5 приведена зависимость концентрации частиц диаметром более 10 нм от времени при воздействии последовательности импульсов (стрелками указаны моменты срабатывания источника электронов). На рис. 6 – распределения аэрозоля по размерам в единице объема до импульса ускорителя, сразу после импульса и через 30 мин выжидания. Показаны образование новых ядер конденсации в резуль- тате ионизирующего воздействия и их плавная «релаксация» со временем.

В дальнейшем предполагается провести исследо вание зависимости образования аэрозоля от напря женности электрического поля с применением спек трометра .

Итак , в ходе всей серии экспериментов успешно апробирована установка , позволяющая получать пересыщенный водяной пар по принципу камеры Вильсона , однако многократно превышающая такие стандартные камеры по рабочему объему . При сбро се давления от начального атмосферного давления до 30 мм рт . ст . наблюдалось последовательное по явление трех пиков рассеяния сигнала . Довольно уверенно можно связать появление первых двух пи ков с конденсацией паров воды сначала на частицах пыли и затем на ионах , природа третьего пика пока не ясна . Отчетливо проявляется зависимость харак тера сигнала , вызванного рассеянным излучением на конденсирующихся каплях при расширении па ровоздушной смеси , от ее ионизации . К факторам , влияющим на ионизацию данной смеси , относится воздействие электронного пучка и статического элек тричества . Следовательно , можно сделать вывод о существенной зависимости динамики каплеобразова - ния от степени ионизации воздуха .

Работа поддержана интеграционным проектом междисциплинарных фундаментальных исследова ний СО РАН № 79.

Авторы благодарят М . М . Макогона за участие в планировании эксперимента .