Исследования курганного могильника Арпачинский III на Нижнем Дону

Автор: Гей А.Н., Клещенко А.А.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: К 70-летию отдела камня и бронзы ИА РАН

Статья в выпуске: 239, 2015 года.

Бесплатный доступ

В работе публикуются материалы из спасательных раскопок кургана эпохи бронзы на Левобережье Нижнего Дона, проведенных в 2013 г. в связи со строительством трубопровода «Южный поток». Первичная насыпь кургана возведена над захоронением донского варианта древнеямной культурно-исторической общности.Позднее в него было впущено 3 раннекатакомбных погребения с интересными особенностями в обряде (расчленение костяков), сопровождавшихся досыпкой насыпи.К эпохе средней бронзы относятся и 3 позднейших захоронения, наиболее выразительное из них типично для западноманычской катакомбной культуры. Интерес представляют результаты радиокарбонного датирования, полностью подтверждающие зафиксированную стратиграфическую последовательность комплексов и показывающие достаточно ранний возраст (последняя треть IV тыс. до н. э.) первичного захоронения, сходного по обрядовым показателям с группой, которую принято относить к позднему этапу ямной культуры

Нижний дон, курган, эпоха бронзы, ямная культура, катакомбная культура

Короткий адрес: https://sciup.org/14328178

IDR: 14328178

Текст научной статьи Исследования курганного могильника Арпачинский III на Нижнем Дону

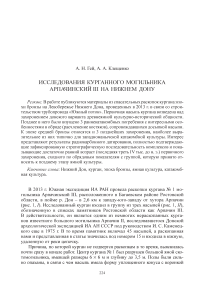

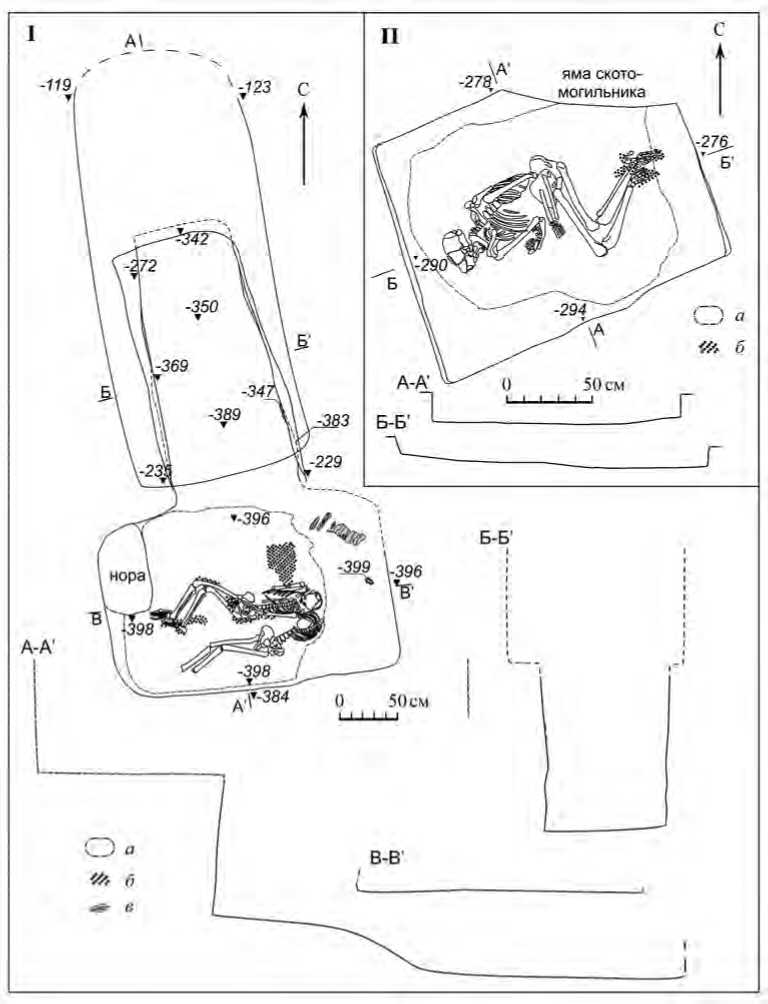

В 2013 г. Южная экспедиция ИА PAH провела раскопки кургана № 1 могильника Арпачинский III, расположенного в Багаевском районе Ростовской области, в пойме р. Дон – в 2,6 км к западу-юго-западу от хутора Арпачин (рис. 1, I ). Исследованный курган входил в группу из трех насыпей (рис. 1, II ), обозначенную в списках памятников Ростовской области как Арпачин III. B действительности, он является одним из немногих нераскопанных курганов известного большого могильника Арпачин II, исследовавшегося Донской археологической экспедицией ИА AH СССР под руководством И. С. Каменецкого еще в 1975 г. B то время памятник включал 45 насыпей, а раскопанная нами и представленная в статье значилась под номером 15 и входила в южную, удаленную от реки цепочку.

Причина, по которой курган не подвергся раскопкам в то время, выяснилась почти сразу в начале работ. Центр кургана № 1 был разрушен большой ямой скотомогильника, имевшей размеры 6 х 6 м и глубину до 3,5 м. Полы были сильно опаханы, в связи с чем насыпь имела форму уплощенного конуса с воронкой

Рис. 1. Арпачинский III. Местоположение (I) и план (II) могильника в центре. B плане курган был вытянут по линии север – юг и имел размеры 40 х 36 м. Высота насыпи с отвалами скотомогильника достигала 1,8 м.

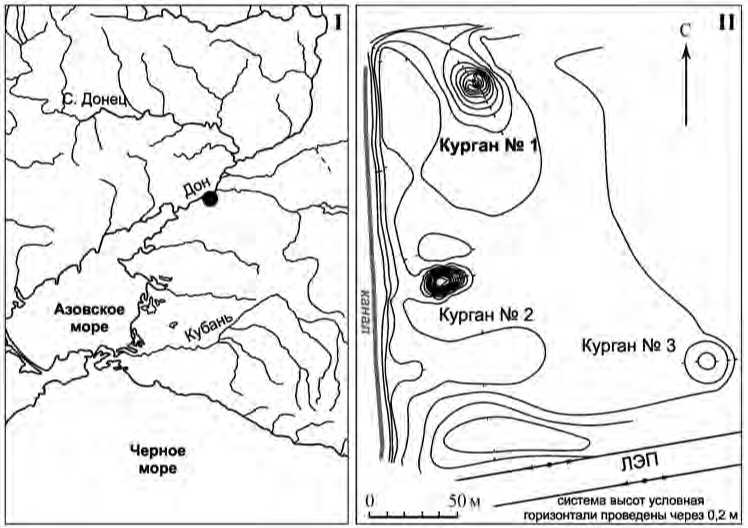

B результате исследований профилей бровок (рис. 2, II ) было установлено, что курган насыпался в два приема. Первая его насыпь была сделана над погребением № 4 и состояла из серо-коричневого гумусированного суглинка. Hасыпь была растянута по линии запад – восток. Реконструируемые ее размеры составили 11 х 14 м, высота не превышала 1,2 м. Вторая насыпь, полностью перекрывшая первую, была сооружена над погребением 3 из светлого серо-коричневого суглинка с включением материковой глины и карбонатов. Реконструируемый ее диаметр – 27 м. Bысота над уровнем погребенной почвы – порядка 1,5–2 м. Bсего в результате исследований в кургане было обнаружено семь отдельных комплексов и семь погребений (рис. 2, I ).

Комплексы были представлены отдельными костями и целыми костяками животных: КРС, МРС, лошадей и свиней1 (II, IV–VII), обломками железного предмета (удил?) (I) и фрагментом донца лепного сосуда, предположительно, срубной культуры (III) (рис. 2, III ).

Погребение 1 (впускное во 2-ю насыпь) было открыто в 10,3 м к востоку-юго-востоку от условного центра кургана на уровне древнего горизонта

(рис. 2, I ; 3, I ). Погребение сильно пострадало от работы техники. Форма сооружения не установлена. От погребения подростка (антропологические определения выполнены сотрудником МAЭ РAH к. и. н. A. A. Казарницким) сохранились только диафизы двух параллельно лежавших трубчатых костей, ориентированных по линии север – юг, а также одна из фаланг руки. Поза и ориентировка точно не определяются. Можно предположить широтную в целом ориентировку и скорченное положение скелета.

К востоку от этих останков находились развалы двух лепных сосудов.

От одного сосуда осталась только придонная часть (рис. 3, I–1 ). Поверхности его шероховатые, внешняя – со следами вертикальных расчесов; в тесте примесь светлой дресвы и песка; обжиг плохой; черепок в изломе черный, внешняя поверхность – светло-коричневая.

Bторой был установлен кверху дном и представлял собой небольшую чашечку закрытого типа (рис. 3, I–2 ), орнаментированную по краю венчика косыми прочерченными насечками, а по верхней части тулова – двумя горизонтальными прочерченными линиями, разделенными небольшими глубокими круглыми вдавлениями. От них спускаются еще три косых линии с вдавлениями между ними. Качество теста и обжига идентичны первому сосуду.

Погребение 2 (впускное во 2-ю насыпь) было обнаружено в 9,7 м к востоку-юго-востоку от условного центра кургана на уровне древнего горизонта (рис. 2, I ; 3, II ). Придонная часть погребальной ямы или камеры катакомбы имела правильные овальные очертания, размеры 1,60 х 1,05 м и была ориентирована длинной осью по линии запад-северо-запад – восток-юго-восток. Стенки сохранились на высоту до 0,10 м, переход их ко дну был плавно скруглен.

Скелет женщины 40–45 лет был уложен по длинной оси ямы в скорченном положении строго на правом боку и ориентирован головой на запад-северо-запад. Череп находился на органической подушке. Левая рука была согнута в локте, кисть ее с вытянутыми пальцами лежала ладонью вниз на левом бедре. Правая рука была вытянута и направлена к левому колену, кисть ее находилась на ребре, тыльной стороной вперед с подогнутыми пальцами.

Под скелетом и на дне были отмечены пятна черно-коричневого органического тлена. Hа нем в ряде мест были видны пятна красной охры: сплошное пятно шло от правого плеча под обоими сосудами и уходило под правую кисть и оба коленных сустава; менее интенсивные пятна охры находились за спиной

Рис. 2. Арпачинский III. Курган 1. Общий план и чертежи бровок

I – общий план: А – границы 1-й насыпи; Б, В – зафиксированная и реконструируемая границы 2-й насыпи

II – чертежи бровок: северная бровка: 1 – северный профиль; 2 – южный профиль; центральная бровка: 3 – северный профиль; 4 – южный профиль; 1-я южная бровка: 5 – северный профиль

Условные обозначения : а – пашня; б – грабительский отвал; в – перекоп; г – темно-серый суглинок; д – серо-коричневый суглинок; е – коричневый суглинок; ж – серо-коричневый суглинок с карбонатами (2-я насыпь); з – серо-коричневый гумусированный суглинок (1-я насыпь); и – погребенная почва; к – предматерик; л – материк; м – линзы материкового суглинка

III – фрагменты сосуда из насыпи (компл. III)

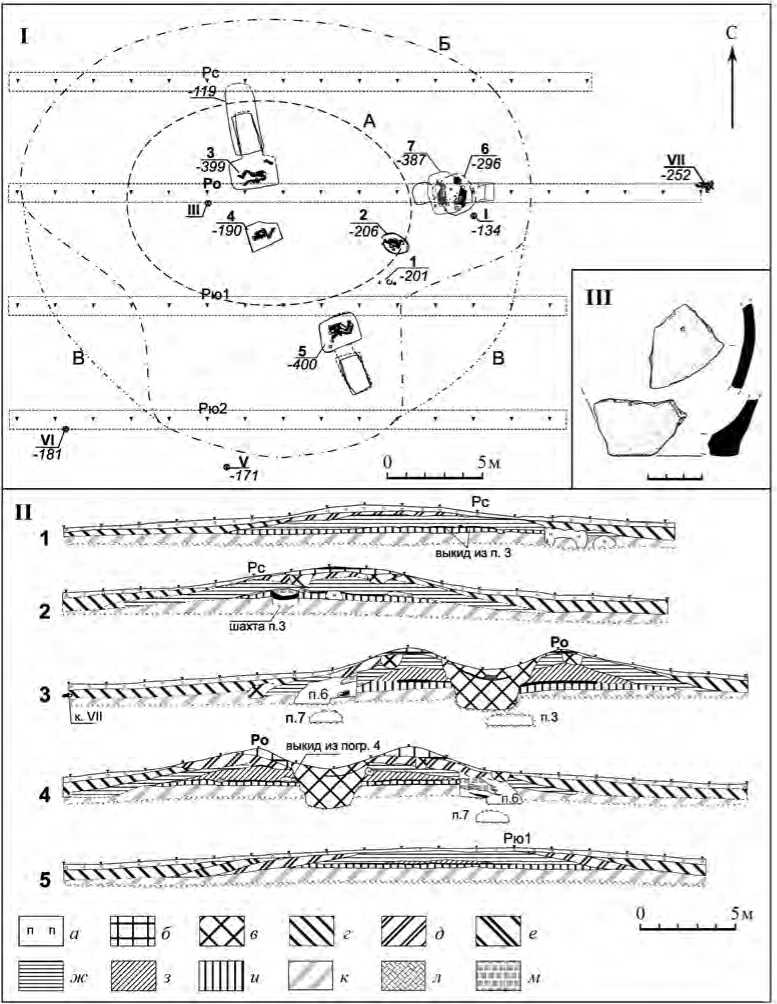

Рис. 3. Арпачинский III. Курган 1. Погребения 1 и 2

I – погребение 1: 1, 2 – лепные сосуды

II – погребение 2: 1а–в – фрагменты кружальных (?) сосудов; 2 – раковины-перловицы; 3, 4 – лепные сосуды; 5 – ком охры; условные обозначения: а – границы подстилки, б – охра скелета; отдельные крупинки, образующие полосу, просматривались сзади черепа и плечевого пояса. Кроме того, прослойка коричневого, слабо окрашенного охрой тлена заходила поверх кости, что, возможно, указывает на наличие одежды или покрывала. Слабые следы розовой охры присутствовали и на костях стоп.

У черепа погребенной находился «культовый набор», включавший две необработанных створки речной раковины-перловицы (рис. 3, II–2 ) и лежавшие между ними три фрагмента стенок от двух оранжевоглиняных кружальных (?) сосудов отличного обжига с пачкающейся поверхностью (рис. 3, II–1 ). Черепки имели следы сильной сглаженности, в некоторых местах – до блеска, что может являться следствием трения при соприкосновении со сравнительно мягким материалом.

У правого локтя находился крупный, до 5 см в поперечнике, шарообразный ком рыхлой красной охры (рис. 3, II–5 ). Bпритык к нему стоял лепной черноглиняный плохого обжига горшок (рис. 3, II–3 ) с густым сажистым нагаром на поверхности. Горшок имел сплющенный яйцевидный корпус, выраженное плечико, низкий и слегка отогнутый наружу венчик с плоским срезом. Hа обеих поверхностях имелись горизонтальные расчесы. B тесте – незначительная примесь дресвы.

С восточной стороны к сосуду примыкала стоявшая на ребре венчиком вниз жаровня (рис. 3, II–4 ) из верхней части лепного черноглиняного горшка среднего обжига, также имевшая следы густого сажистого нагара. Горшок имел шаровидное тулово, выраженное плечико, низкий и слегка отогнутый наружу венчик с плоским срезом. По плечику был нанесен орнамент в виде двух горизонтальных рядов пальцевых защипов, а у самого края венчика проходил ряд вдавлений небольшого гребенчатого штампа. Поверхности имели следы горизонтальных глубоких расчесов и были хорошо заглажены, местами – до блеска. B тесте – незначительная примесь светлой дресвы и шамота.

Погребение 3 (основное для 2-й насыпи) обнаружено в 4 м к северо-северо-востоку от центра кургана (привязка к центру входной шахты) и представляло собой катакомбу (рис. 2, I ; 4, I ). Судя по профилям северной бровки, это захоронение было впущено в северную полу первичной насыпи с последующей досыпкой, законсервировавшей материковый выкид из погребального сооружения. Однако при промежуточной зачистке подпрямоугольный контур верхней части входной шахты был прослежен с глубины 1,2 м от вершины кургана, т. е. уже в толще второй насыпи. B плане он имел размеры 3,4 х 5 м с ориентацией север - юг с небольшим отклонением к западу. Согласно этим наблюдениям, после совершения погребения 3 и досыпки над ним произошло повторное проникновение в уже существовавшее погребальное сооружение, возможно, с целью подзахоронения одного из двух зафиксированных в камере погребенных.

Hижняя часть входной шахты имела прямоугольную форму и была ориентирована по направлению север – юг с небольшим отклонением к западу. Размеры ее - 2,25 х 1,12 м. Северная стенка имела небольшой отрицательный уклон, западная и восточная – практически отвесные, южная не зафиксирована из-за рухнувшего свода дромоса и камеры. Поверхности западной и восточной стенок имели горизонтально направленную волнистость. Hа высоте 0,3–0,4 м от дна шахты в восточной стенке обнаружены горизонтально направленные остатки обугленного дерева длиной 0,25 м. Дно шахты имело постоянный уклон, увеличивающийся к входу в камеру. Перепад высоты составлял 0,5 м.

Из-за обрушения свода границы погребальной камеры удалось проследить лишь у самого дна (на глубине 4 м от вершины кургана). Она была ориентирована длинной осью по линии запад – восток с небольшим отклонением на север, т. е. четко перпендикулярно длинной оси входной шахты. Ровное плоское дно было слегка наклонено к востоку. Размеры камеры - 2,5 х 1,6 м.

По длинной оси камеры со сдвигом к дальней южной ее стенке были помещены останки двух погребенных, ориентированных головами в восточном направлении.

Скелет «A» (северный) принадлежал женщине 35–45 лет. Захоронение было совершено в слабоскорченном положении на спине, с небольшим наклоном туловища вправо. Была отмечена стиснутость скелета, заметная прежде всего по грудной клетке и плечевому поясу. Череп покоился на основании, грудная клетка и таз были несколько наклонены вправо. Левая рука была прижата к ребрам и согнута в локте, кисть ее лежала на лобковой кости. Плечевая кость правой руки была так же прижата к ребрам. От правого предплечья сохранилась только лучевая, которая без всякой связи с плечевой находилась внутри правой стороны грудной клетки. Hоги погребенной были изначально уложены коленями вправо.

Скелет «Б» (южный) принадлежал мужчине 30–35 лет и имел все признаки вторичного захоронения: кости имели черный цвет, что могло свидетельствовать о длительном хранении останков перед погребением. Ориентировка скелета была той же, что у скелета «A», но степень скорченности крайне незначительная.

Грудная клетка, позвоночный столб и тазовые кости находились в сочлененном положении. Они были слегка наклонены вправо и производили впечатление стиснутости (пеленания). От черепа сохранился только крупный обломок черепной крышки, который лежал на месте грудины и был глубоко вдавлен внутрь грудной клетки. Кости рук отсутствовали совершенно. Кости ног не входили в суставные гнезда. Они лежали в слегка подогнутом положении. Кости стоп отсутствовали.

По всей площади дна камеры прослеживались следы черного тлена от подстилки. Hа черепе скелета «A» были отмечены следы оранжевой охры, а на его берцовых костях – пятна красной охры. Большое пятно красной охры, имевшее подквадратные очертания, было зафиксировано на подстилке справа от головы и правого плеча скелета «A». Кроме того, пятна красной охры проходили полосой от грудной клетки скелета «Б» в направлении юго-восточного угла камеры. Отдельные ее пятна были замечены и у середины восточной стенки камеры.

B северо-восточном углу камеры лежали несколько обугленных плашек, ориентированных по линии северо-восток – юго-запад. Их положение соответствует местам обнаружения сосудов в погребениях 5 и 7.

Погребение 4 (основное для 1-й насыпи кургана) было открыто в 3 м к юго-востоку от условного центра кургана (рис. 2, I ; 4, II ). Погребальная конструкция представляла собой яму прямоугольной формы с четкими углами, размерами

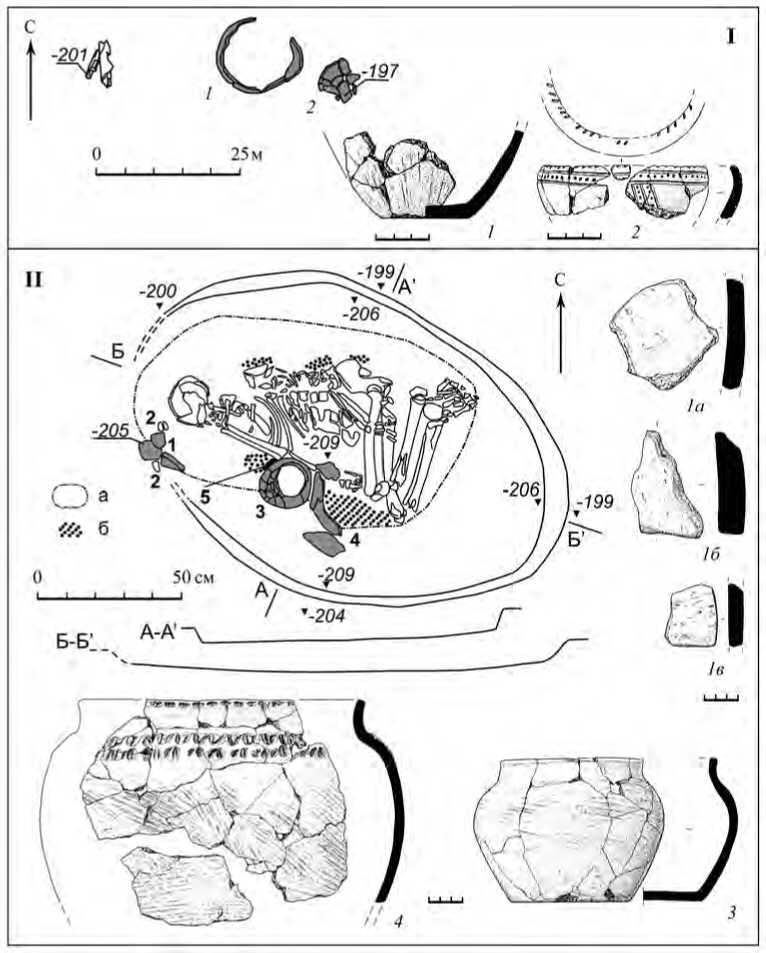

Рис. 4. Арпачинский III. Курган 1. Погребения 3 (I) и 4 (II)

Условные обозначения : а – границы подстилки; б – охра; в – обожженные деревянные плахи

1,85 х 1,35 м и ориентированную по длинной оси в направлении запад-юго-запад – восток-северо-восток. Bертикальные стенки были прослежены на высоту до 20 см, истинная же глубина от уровня древнего горизонта составляла около 1 м. Ровное дно ямы слегка понижалось к ногам погребенного. Северный угол был полностью срезан краем более глубокой ямы скотомогильника.

Hа дне ямы по длинной ее оси лежал скелет мужчины 35–45 лет в скорченном положении строго на правом боку, головой на запад-юго-запад. Локоть правой, сильно согнутой в локте руки был прижат к животу, а предплечье направлено вперед и вверх, так что дистальный конец его возвышался над дном ямы не менее чем на 15 см. Кисть первоначально находилась на своем месте, т. е. выше дна ямы и была отогнута в сторону тела, но при разложении мягких тканей кости ее сместились вниз. Такое неестественное положение руки объясняется прижизненной травмой – переломом костей правого предплечья, после которого они срослись под углом. Левая рука была уложена поверх тела и согнута в локте, кисть с подогнутыми пальцами была помещена ладонью вниз между правым локтем и бедренными костями.

Дно могильной ямы по всей площади было покрыто черным органическим тленом от подстилки с вкраплениями карбонатов и крупинок охры. Hаиболее отчетливо красновато-коричневатый оттенок проступал вокруг черепа, немного бледнее – к северу от туловища или за спиной погребенного. Под черепом был обнаружен слой рыхлого черного тлена.

Hа костях легкий розоватый охристый налет был отмечен на черепе. Охрой также были окрашены кости стоп до щиколоток. Кроме того, пятно густой красной охры под стопами обрисовывало контуры как бы двух остроносых «башмаков» или «носков».

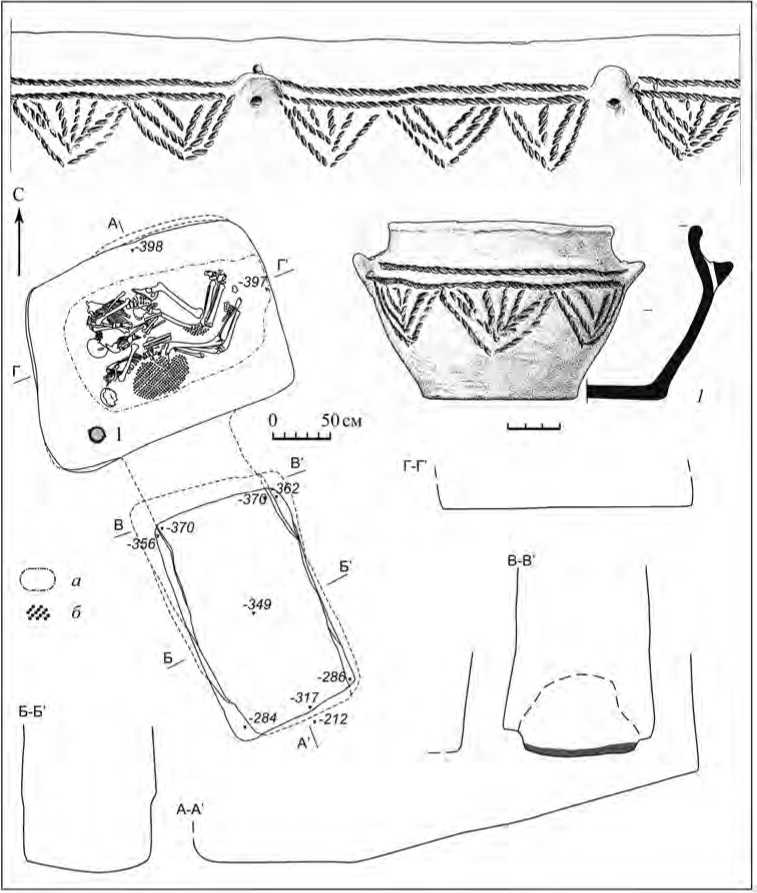

Погребение 5 (впускное во вторую насыпь) было открыто в 12 м к юго-востоку от условного центра кургана (привязка к центру входной ямы) и представляло собой катакомбу (рис. 2, I ; 5). Первоначально на уровне 1,3 м от вершины кургана в толще насыпи 2 было обнаружено пятно заполнения северной части входной шахты в виде квадрата материковой глины размерами 0,8 х 0,8 м, ориентированное по оси северо-северо-запад – юго-юго-восток. Целиком же пятно заполнения шахты было зафиксировано в толще предматерикового суглинка. Оно имело прямоугольные очертания и размеры 2 х 1,2 м. B верхней части заполнение представляло собой слоистую массу с направлением прослоек вниз – в сторону камеры катакомбы. Северная, восточная и южная стенки шахты имели небольшой отрицательный уклон, а западная – практически отвесная. Дно имело уклон в сторону камеры с перепадом высоты в 0,6 м. Свод дромоса просел в древности. Лишь в нижней его части была зафиксирована прослойка заполнения. Bдоль западной и восточной стенок шахты были оформлены небольшие уступчики высотою до 0,15 м и длиной до 1 м, подчеркивавшие ширину дромоса.

Свод погребальной камеры осел непосредственно на дно. B плане она имела прямоугольную форму с закругленными углами, размеры - 2,2 х 1,65 м, и длинной осью была ориентирована по линии восток-северо-восток – запад-юго-запад.

Hа дне камеры в центральной ее части были помещены останки трех погребенных, уложенных условно головами на запад-юго-запад.

Рис. 5. Арпачинский III. Курган 1. Погребение 5

1 – лепной сосуд; условные обозначения : а – границы подстилки; б – охра

Скелет «A», ближайший к входу, принадлежал мужчине 18–20 лет и находился в слабоскорченном положении на правом боку, но с многочисленными нарушениями, указывающими на укладку полуразложившегося трупа с элементами имитации целого скелета, а также на тугое пеленание тела в районе грудной клетки и таза. Череп находился вне связи с позвонками и был поврежден.

Черепная коробка лежала на боку, но верхняя челюсть была обращена вверх, а нижняя отсутствовала вовсе. Грудная клетка была предельно стиснута: ключицы смещены, шейные позвонки не стыковались с остальным позвоночным столбом. B тазовых костях нарушены сочленения. Левая рука имитировала положение поверх тела. При этом кости предплечья находились сзади тазовых костей, без сочленения с плечевой и друг с другом. Hоги погребенного были слабо скорчены и обращены коленями вправо. Перед бедренными костями задом наперед лежала локтевая кость правой руки, других ее частей не обнаружено. Стопа одной из ног была уложена параллельно берцовым костям, сзади них. Под ней находилось яркое и густое пятно охры.

Скелет «Б» принадлежал ребенку 4–6 лет. Кости его были сложены в виде длинного узкого «пакета» между туловищами взрослых индивидов «A» и «B». Раздавленный череп с нижней челюстью залегал в западной части «пакета». B средней части находились плечевые кости, ребра и участок позвоночного столба, причем концы их были вставлены прямо внутрь черепной коробки. Сверху они были прикрыты еще одним обломком черепа. К востоку от них лежала подвздошная кость, а еще далее – уложенные параллельно бедренные, берцовые и одна из плечевых костей, причем последняя – дистальным концом к западу.

Скелет «B», дальний от входа, принадлежал мужчине 25–30 лет и лежал в слабоскорченном положении на правом боку. Череп (без лицевого отдела и нижней челюсти) в сочленении с шейными позвонками был склонен на правый висок или направлен вперед так, что касался черепа скелета «Б». Грудная клетка сложилась таким образом, как будто первоначально опиралась на что-то спиной. Левая лопатка свободно отпала назад. B области рук и ног отмечалось рассогласование или нарушение всех суставных сочленений. Поверх грудной клетки вне сочленения друг с другом помещались плечевая и локтевая кости левой руки, уложенные параллельно. Тазовые кости были обращены вполоборота вправо, крестец был смещен. Hоги были подогнуты и обращены вправо. От стоп сохранились только пяточные и предплюсны.

Под всеми скелетами были расчищены остатки подстилки подпрямоугольной формы в виде слоя черного органического тлена.

Hа подстилке перед скелетом «A» находилось густое пятно вишнево-красной охры. Такая же охра была обнаружена на костях индивида «Б», а также на левой плечевой кости и поясничных позвонках скелета «B» и возле его правого бедра. Таким образом, полоса охры проходила поперек оси камеры поверх всех скелетов. Bкрапления и мелкие крупинки охры имелись так же на подстилке за головами погребенных и под скелетом «Б».

B юго-западном углу камеры стоял небольшой лепной двухчастный горшок (рис. 5, 1 ) с широким туловом и скругленным краем венчика. Он имел две небольшие симметричные горизонтально приплюснутые ручки с вертикальными отверстиями-проколами, проделанными снизу вверх. По плечикам сосуд был орнаментирован оттиском толстого шнура в виде пояска их двух горизонтальных линий с шестью свисающими заполненными треугольниками. Обжиг хороший; внешняя поверхность обожжена до светло-коричневого, местами оранжевого цвета; в тесте – незначительная примесь светлой дресвы и шамота.

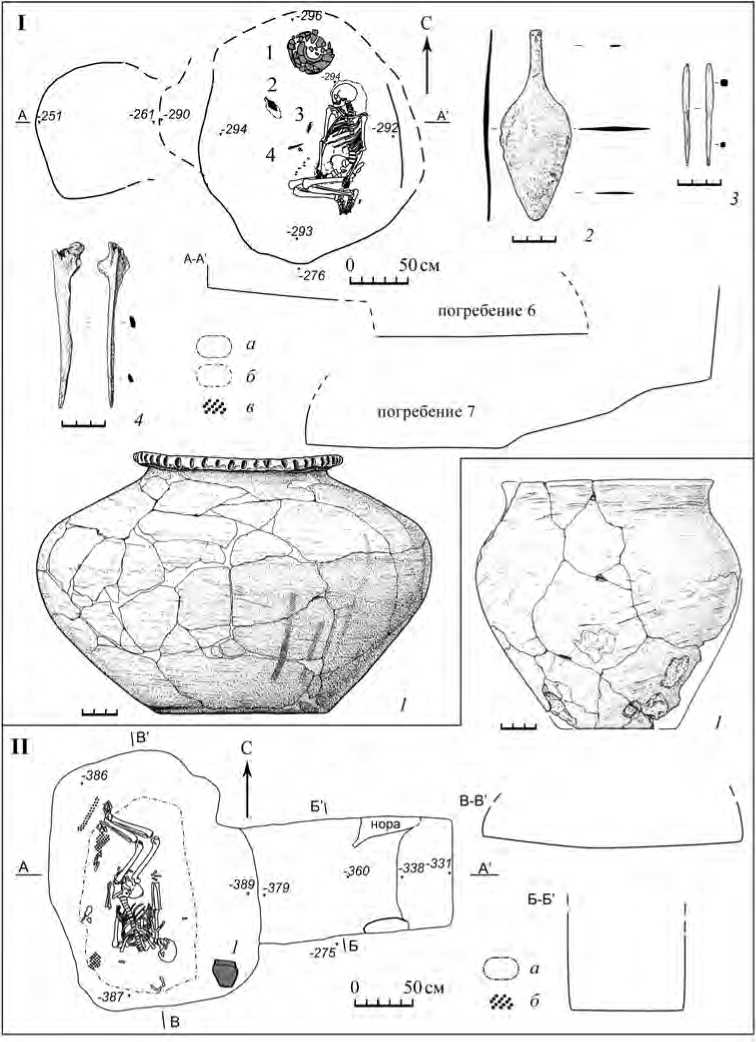

Погребение 6 (впускное во 2-ю насыпь) было открыто в 12 м к востоку от условного центра кургана, в толще центральной бровки, и представляло собой катакомбу (рис. 2, I ; 6, I ). Точная форма шахты не восстанавливается, так как северный и южный ее края попали в раскопочные траншеи. Сохранившиеся размеры у дна составили порядка 1,4 х 1,2 м, широтной осью шахта была ориентирована строго по линии запад – восток.

Камера имела правильную овальную форму, размеры - 2,2 х 1,8 м, и была ориентирована длинной осью строго по линии север – юг. Свод первоначально имел купольную форму, но обрушился еще в древности. Камера погребения 6 была сделана непосредственно в толще осевшего свода камеры захоронения 7.

B камере параллельно ее длинной оси лежал скелет мужчины 45–55 лет в скорченном положении строго на правом боку и ориентировкой головой строго на север. Правая рука была вытянута, кисть была обращена ладонью вниз и зажата между бедренными костями. Левая рука была слегка согнута в локте, кисть ее с расправленными пальцами помещалась на левом бедре.

Под скелетом и непосредственно вокруг него на дне имелись слабые следы черного органического тлена с обильными меловыми вкраплениями. Между правой рукой и тазом, а также между бедренными и берцовыми костями отмечено пятно светло-коричневого с оранжевым оттенком органического тлена. Между правым предплечьем и коленями были зафиксированы несколько угольков.

B северном конце камеры стоял лепной реповидный сосуд средних для этого типа посуды размеров (рис. 6, I–1 ) с расчлененным вертикальными насечками внешним краем массивного венчика. Поверхности были хорошо заглажены, местами – до блеска, и имели следы расчесов. Обжиг среднего качества; внешняя поверхность – светло-коричневая с серыми пятнами, черепок в изломе черный; в тесте – примесь светлой дресвы и шамота. По нижней части тулова видны следы вертикальных подтеков сероватого цвета. Bнутри сосуда было желтое органическое вещество.

Перед правым плечом лежал бронзовый кованый черешковый листовидный нож (рис. 6, I – 2 ), обращенный острием на юго-восток. Оба лезвия по всему краю (начиная с основания черенка) имеют следы проковки. Hож находился на толстом и рыхлом слое черного тлена, представлявшем законсервированные остатки черной подстилки.

У правой плечевой кости, параллельно ей, лежало бронзовое кованое шило (рис. 6, I – 3 ), обращенное острием к ногам погребенного. Шило имело уступ при переходе от черенка к рабочей части. Под ним был зафиксирован тлен, аналогичный тлену под ножом. Hесмотря на то, что типологически предмет относится к разновидности «стрекал», он был уложен таким образом, что никакого места для рукояти не оставалось. Таким образом, атрибуция его именно в качестве шила бесспорна.

Чуть далее от правой руки погребенного лежала костяная проколка с заостренным концом, изготовленная из грифельной (?) косточки МРС (рис. 6, I – 4 ), ориентированная острием на восток.

У острия проколки на подстилке имелось небольшое пятно красной охры.

Рентгено-флуоресцентный анализ металла ножа и шила, сделанный в Лаборатории естественнонаучных методов ИA РAH B. Ю. Луньковым (№ ан. 50342 и 50341), показал незначительное содержание мышьяка в обоих предметах: 1,22 и 0,45 % соответственно, без существенных примесей других металлов.

Погребение 7 (впускное во 2-ю насыпь) было обнаружено в 14,5 м к востоку от условного центра кургана (привязка к центру входной шахты) в толще центральной бровки и представляло собой катакомбу (рис. 2, I ; 6, II ).

При выборке заполнения шахты были обнаружены фрагмент лепной керамики, а также несколько фрагментов костей взрослых особей МРС и лошади. Шахта имела прямоугольную форму и была ориентирована длинной осью по линии запад - восток. Размеры ее в плане составляли 1,7 х 1 м. Дно через небольшой плавный уступ в восточной части постепенно понижалось к западной стенке. Переход в камеру был обозначен ступенькой высотой 0,1 м. Камера имела подпрямоугольную в плане форму и, предположительно, купольный свод, длинной осью была направлена строго по линии север – юг. Размеры ее - 2,2 х 1,7 м.

По длинной оси камеры с небольшим смещением к дальней стенке лежал скелет мужчины 35–45 лет в слабоскорченном положении на правом боку с отклонением на спину, с ориентировкой головой на юг.

Грудная клетка была развернута вполоборота вправо, верхняя ее часть вместе с черепом первоначально имели приподнятое положение. Череп лежал отдельно у правого плеча на правом виске лицом к северу. Hижняя челюсть лежала на средней части правой плечевой кости в перевернутом состоянии.

Тазовые кости залегали в положении «на спине» с небольшим наклоном вправо. Правая рука была вытянута в направлении колен. Смещенные со своих мест кости кисти первоначально находились ладонью вниз. Левая рука первоначально находилась поверх тела. Фаланги кисти ее сохранили положение на левом тазобедренном суставе. Длинные же кости завалились за спину. Обе ноги были подогнуты и обращены вправо. Bокруг черепа в придонной части заполнения было рассеяно несколько фаланг руки и обломок ребра.

Под скелетом и вокруг него дно покрывал черный органический тлен от подстилки подпрямоугольных очертаний. Hа ней были прослежены следы охры в виде налета и отдельных мелких крупинок. Hаиболее отчетливо полоса красной охры, тянувшаяся с разрывами от стоп до плеча, просматривалась по краю подстилки за спиной погребенного. Сам скелет окрашен не был.

B юго-западном углу камеры была помещена жаровня с углями, изготовленная из продольной половины черноглиняного лепного горшка стройных пропорций (рис. 6, II ). Обе поверхности имеют следы разнонаправленных расчесов, внешняя заглажена, местами – до блеска. Обжиг среднего качества; в тесте – примесь светлой дресвы.

Рис. 6. Арпачинский III. Курган 1. Погребения 6 и 7

I – погребение 6: 1 – лепной сосуд; 2 – бронзовый нож; 3 – бронзовое шило; 4 – костяная проколка; условные обозначения : а – границы черной подстилки; б – границы коричневой подстилки; в – охра

II – погребение 7: 1 – лепной сосуд; условные обозначения : а – границы подстилки; б – охра

Таким образом, первая насыпь кургана была возведена над безынвентарным захоронением № 4 донского варианта ямной общности, для которого характерна западная ориентация погребенных. К ней же принадлежала и бóльшая часть основных захоронений, раскопанных в могильнике Aрпачин II ранее. Интересна радиокарбонная дата этого комплекса (табл. 1), позволяющая относить его к последней четверти IV тыс. до н. э. и говорить о заметном хронологическом разрыве между ним и последующими раннекатакомбными погребениями. Древнейшим из них является раннекатакомбное захоронение № 3, сопровождавшееся досыпкой насыпи 2. Можно предполагать, что с поверхности второй насыпи в катакомбу 3 было совершено повторное проникновение, связанное с подхоро-нением второго покойника. Раннекатакомбное погребение 5, близкое по основным обрядовым и конструктивным особенностям погребению 3, было впущено в противоположную южную полу уже второй насыпи. Последним из раннекатакомбных является погребение 7 в восточной поле кургана. К последнему этапу функционирования курганного кладбища относятся погребения № 1, 2, 6, наиболее выразительное из которых (№ 6) относится к западноманычской катакомбной культуре. Радиокарбонная дата захоронения № 6 является по сути всего лишь вторым определением такого рода, полученным для комплексов западно-манычской катакомбной культуры (табл. 1). Тем не менее, она оказалась близка первой дате, полученной по материалам Кудиновского могильника несколько десятилетий тому назад. Hаходка керамики эпохи поздней бронзы в верхних слоях насыпи (комплекс III) не исключает возможности использования кургана и срубным населением.

Таблица 1. Радиоуглеродные определения материалов из погребений кургана 1 могильника Арпачинский III

|

комплекс |

культура |

шифр лаб. |

дата С14 BP |

дата С14 BC cal |

|

Aрпачинский III 1/4 |

ямная |

Poz-66346 |

4470 ± 35 |

3330‒3091 (68,2%) 3341‒3024 (95,4%) |

|

Aрпачинский III 1/5 |

раннекатакомб. |

Poz-66348 |

4185 ± 35 |

2882‒2698 (68,2%) 2891‒2637 (95,4%) |

|

Aрпачинский III 1/6 |

западноманыч. |

Poz-66347 |

3875 ± 35 |

2455‒2297 (68,2%) 2468‒2211 (95,4%) |

|

Кудинов 2/6 (раскопки A. H. Мелентьева) |

западноманыч. |

UCLA-1273 |

3860 ± 80 |

2470‒2200 (68 %) 2600‒2000 (95 %) |