Исследования литотехнических систем горнопромышленных территорий

Автор: Меньшикова Е.А.

Журнал: Вестник Пермского университета. Геология @geology-vestnik-psu

Рубрика: Инженерная геология, мерзлотоведение и грунтоведение

Статья в выпуске: 2 т.20, 2021 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены методические подходы к исследованиям литотехнических систем горнопромышленных территорий, анализ механизма природно-техногенной седиментации как фактора формирования состава техногенных грунтов. Работа основана на собственных многолетних исследованиях автора и опубликованных данных.

Природно-технические системы, литотехнические системы, грунты, отходы, осадки, седиментация

Короткий адрес: https://sciup.org/147246206

IDR: 147246206 | УДК: 504.5 | DOI: 10.17072/psu.geol.20.2.125

Текст научной статьи Исследования литотехнических систем горнопромышленных территорий

С 80-х годов прошлого века в геологических науках для анализа форм и состояний взаимодействия компонентов природной среды с инженерными сооружениями активно применяется понятие природнотехнических систем (ПТС) (Ломтадзе, 1999; Ревзон, 1992; Мазур, 2001). Согласно Г.К. Бондарику (2004), ПТС – целостная, упорядоченная в пространственновременном отношении совокупность взаимодействующих компонентов, включающая орудия, продукты и средства труда, естественные и искусственно измененные природные тела, а также естественные и искусственные поля. Взаимодействие компонентов ПТС проявляется в разнообразных атмосферных, гидрологических, геологических и биологических процессах.

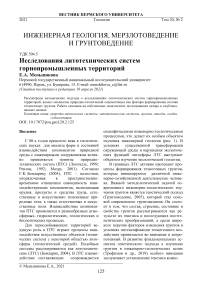

Для горнодобывающих территорий ведущую роль в ПТС играют процессы взаимодействия искусственных объектов (технических систем) с некоторой областью литосферы (геологической средой). Подобные системы рассматриваются как литотехнические (ЛТС) (Бондарик, 2004). В ЛТС взаимодействие составляющих сопровождается специфическими инженерно-геологическими процессами, что делает их особым объектом изучения инженерной геологии (рис. 1). В условиях существенной трансформации окружающей среды и нарушения экологических функций литосферы ЛТС выступают объектом изучения экологической геологии.

В границах ЛТС активно протекают процессы формирования техногенных грунтов, которые инициируются различной инженерно-хозяйственной деятельностью человека. Важной методологической задачей современного инженерно-геологического изучения грунтов является генетический подход (Грунтоведение, 2005), который стал основой современного грунтоведения. Он состоит в том, что состав, строение, состояние и свойства грунтов рассматриваются как результат их генезиса и последующих постгенетических преобразований, а среди широкого перечня факторов изменения грунтов в условиях интенсификации техногенного воздействия принимается во внимание и антропогенный. В развитие фундаментальных аспектов генетического подхода к изучению грунтов в инженерно-геологических целях (Трофимов и др., 2019) особого внимания заслуживает установление генезиса компо-

Рис. 1. Схема соотношения взаимодействующих компонентов природно-технической системы

нентов грунтов, т.е. способ происхождения в нем твердых, жидких, газообразных и биотических составляющих.

Грунты как условно прикладное объединяющее наименование любой горной породы, почвы, осадка и техногенных минеральных образований, рассматриваемой с инженерно-геологической точки зрения (ГОСТ 25100 – 2020), формируют приповерхностную часть литосферы. В условиях крупномасштабных техногенных преобразований в последние десятилетия научным сообществом они рассматриваются в качестве техногенной формации (Каздым, 2005, 2006; Несмеянов и др., 2009, 2020; Меньшикова, 2020). На данном этапе к ней относят техногенные грунты в пределах крупных городских агломераций или производственных комплексов, прежде всего горнодобывающих. Формирование техногенных грунтов происходит за счет изменений естественных грунтов в их естественном залегании (изменение физико-механических и физико-химических свойств), перемещения естественных грунтов без существенного изменения свойств (насыпные и намывные грунты в составе грунтовых массивов, насыпей, земляных сооружений), размещения в геологической среде отходов производства и потребления (шлаки, шламы, бытовые отходы) с развитием процессов разубоживания и миграции составляющих отходов. Указанные процессы уже рассматриваются в грунтоведении как искусственный седиментогенез (Трофимов, 2002, с. 51).

Целью исследований является анализ механизма природно-техногенной седиментации как фактора формирования состава техногенных грунтов, решение научных проблем роли техногенеза в трансформации процессов седиментогенеза на примере горнодобывающих и промышленных территорий.

Задачи исследования включали типизацию механизмов образования техногенных грунтов, рассмотрение подходов к количественной оценке уровня техногенной нагрузки на ЛТС и особенностей природнотехногенной седиментации. Работа основана на собственных многолетних исследованиях автора и опубликованных данных.

Результаты исследований

Общеизвестны территориальные особенности развития техногенных грунтов на промышленно развитых территориях, которые связаны с активным поступлением промышленных отходов. Основной объем промышленных отходов концентрируется в от- носительно небольшом числе регионов в местах добычи полезных ископаемых, а также в районах металлургических, химических, нефтехимических, деревообрабатывающих, целлюлозно-бумажных и некоторых других производств. Так, для территории РФ подавляющая часть накопленных отходов располагается в Сибирском (18,1 млрд т, или более 57% общероссийской величины) и Уральском (соответственно 6,9 млрд т, или 22%) федеральных округах. Общая величина накопленных и учтенных отходов производства и потребления в целом по России составляла на конец 2015 г. примерно 31,5 млрд т, а количество образовавшихся отходов с 2006 г. по 2015 г. возросло на 44% (Государственный доклад …, 2016). Подавляющая часть накопленных и идентифицированных отходов относится к V классу опасности, т.е. неопасным отходам (31,1 млрд т, или почти 99% к их общему объему).

Общая динамика образования отходов показывает тенденцию устойчивого увеличения их объема каждый год. В 2019 г. на территории Российской Федерации образовалось 7750,9 млн т отходов, что на 6,7% выше уровня 2018 г. (О состоянии …, 2020). За период с 2010 г. по 2019 г. совокупная масса отходов, образованных в Российской Федерации, удвоилась с 3725 млн т до 7750,9. Лидирующим по количеству отходов производства и потребления является Сибирский федеральный округ, где в 2019г. было образовано около 69% от общероссийского объема, прежде всего, отраслью добычи полезных ископаемых (преимущественно угледобычи). Ведущее место занимают также Дальневосточный (14,4%), СевероЗападный (7,2%) и Уральский (4,1%) федеральные округа.

Центрами активного влияния человека на геологическую среду, прежде всего, являются горнодобывающие районы, где сосредоточено множество добывающих и перерабатывающих предприятий с мощной инфраструктурой обслуживания. Размещенные в поверхностных условиях отходы с течением времени подвержены процессам разложения, разубоживания, выветривания, коррозии, зарастания растительностью и т.п. Вокруг центров техногенной деятельности постепенно накапливаются большие массы отложений, содержащие в своем составе твердые техногенные продукты. Значительная доля массы частиц твердых отходов затем попадает в речные, озерные и морские осадки, смешивается с ними и участвует в процессах седи-ментогенеза. Со временем они занимают все более заметное место в общей массе осадков и на некоторых территориях полностью заменяют природные.

От градопромышленных агломераций и горнодобывающих центров по долинам рек, вдоль побережий озер и морей протягивается длинный шлейф осадков, содержащих своеобразную техногенную группу компонентов. Помимо переноса речными водами, озерными и морскими волнами и течениями, значительные массы техногенных частиц распространяются воздушными потоками. В развитие генетического подхода к изучению грунтов в инженерно-геологических и инженерно-экологических целях существует необходимость выделения и специального изучения процессов природно-техногенной седиментации как механизма образования техногенных грунтов. Зоны распространения грунтов и осадков, содержащих существенный процент различных техногенных продуктов, занимают огромные территории между источниками техногенного вещества. Формы и размеры этих зон зависят от многих факторов и фактически демонстрируют пространственную динамику развития ЛТС.

Учитывая миграционные процессы вещества техногенных массивов, атмохимический разнос отходов, их миграцию в водной среде, по периферии ПТС происходит формирование природно-техногенных грунтов. В развитие генетического подхода к изучению грунтов в инженерно-геологических и инженерно-экологических целях можно предложить следующую типизацию механизмов образования техногенных и природнотехногенных грунтов (табл.1).

В формировании литотехнических систем горнопромышленных территории активное участие принимают процессы природнотехногенной седиментации, которые отличаются своеобразием процессов интеграции и дифференциации техногенных частиц, процессов современного природнотехногенного минералообразования. Ре- зультатом этих процессов являются техно- составе техногенных и природногенная ассоциация компонентов и техноген- техногенных грунтов.

но-геохимические ассоциации элементов в

Таблица 1 . Типизация механизмов образования техногенных и природно-техногенных грунтов

|

Наименование группы |

Характерные примеры |

|

Техногенное перемещение |

Массы пород, перемещенные человеком без заметного изменения их вещественного состава. Примеры: карты намыва песчано-гравийной смеси из русел рек, дамбы и плотины, сооруженные из местных пород, насыпи дорожного полотна, искусственные песчаные площадки в качестве фундамента под здания и т.д. |

|

Техногенное преобразование |

Отходы, сформированные в процессе горнодобывающей деятельности, технологических операций – классификации, сортировки, обогащении и др. Примеры: отвалы драг и горнообогатительных комбинатов, шламы и эфе-ля, концентраты гравитационного обогащения, продукты сепарации минералов и многие другие преобразованные природные смеси. |

|

Собственно техногенное образование |

Массы промышленных и бытовых отходов, представленные искусственными продуктами. Примеры: шлаки, золошлаки, шламы, массивы бытовых отходов. |

|

Природнотехногенная седиментация |

Грунты, образующиеся в процессе механического смешения и перераспределения в пространстве природных и техногенных частиц. Примеры: аллювиальные, морские и озерные осадки с содержанием техногенных продуктов в диапазоне от 5–95%. |

|

Техногенная физическая и физико-химическая трансформация |

Естественные грунты, в составе которых некоторые изначально природные минеральные компоненты существенно изменили свой исходный физикомеханический и химический состав под влиянием стихийных техногенных и планомерных технологических процессов. Примеры: минеральные и органические компоненты грунтов в контакте с зараженной средой и активно сорбирующие тяжелые металлы, органические и неорганические вещества; грунты с улучшенными физикомеханическими и химическими свойствами за счет планомерных процессов. |

|

Смешанный генезис |

Отложения, сформированные в результате сочетания различных процессов. Примеры: почвы в районах интенсивной техногенной деятельности, культурный слой, а также осадки смешенного генезиса (делювиальнопролювиальные, аллювиально-пролювиальные, алювиально-делювиальные и др.) с содержанием техногенных продуктов в диапазоне от 5 до 95%. |

Важнейшим фактором, определяющим соотношение между природной и техногенными составляющими в составе грунтов и осадков, является уровень техногенной нагрузки. Количественная оценка уровня техногенной нагрузки на ЛТС может быть выражена с учетом следующих параметров: суммарного объема техногенных продуктов, поступающих в единицу времени или за определенный период на определенную площадь; количества токсичных веществ, приходящихся на определенную площадь; степени превышения концентраций элементов, поступивших из техногенных источников, над их природными концентрациями; способности природных сред к самоочищению по отношению к техногенным веществам.

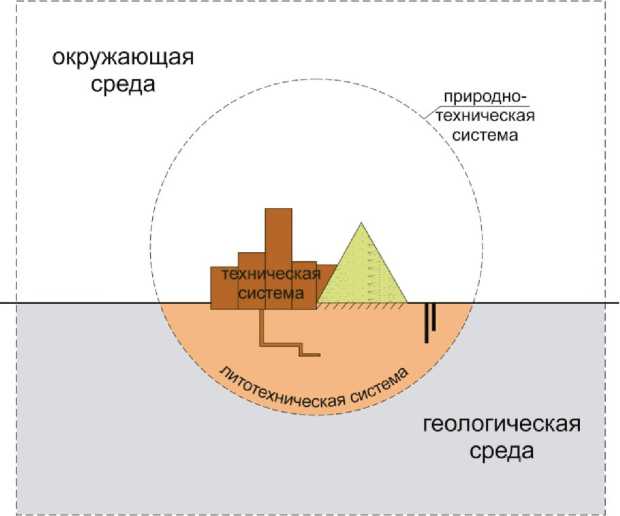

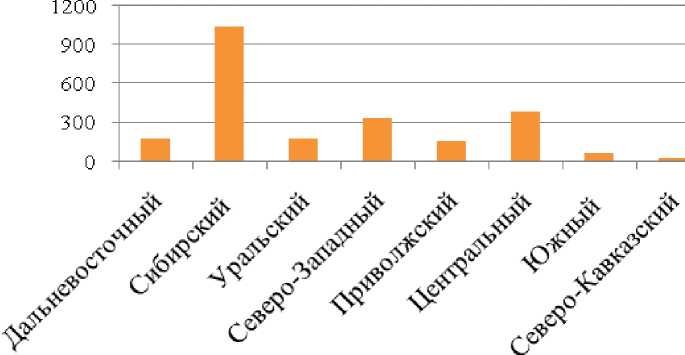

Одним из таких количественных показателей является модуль техногенной нагрузки, который равен отношению массы ежегодно выбрасываемых в атмосферу и размещаемых загрязняющих веществ к площади района (т/км2). Наряду с этим, может быть учтена суммарная техногенная нагрузка за более длительный период времени (например, за 10 или 100 лет). Этот показатель по федеральным округам РФ по данным государственного доклада (О состоянии …, 2020) приведен в табл. 2. Наибольшим значением модуля техногенной нагрузки характеризуется Сибирский федеральный округ (рис. 2). Это показатель, рассчитанный только для выбросов в атмосферный воздух, демонстрирует лидер ство Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов (рис. 3).

Таблица 2. Модуль техногенной нагрузки для федеральных округов Российской Федерации, 2019

|

Наименование округа |

Площадь территории, км2 |

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, млн т |

Размещение отходов, млн т |

Модуль техногенной нагрузки, тыс.т/км2 |

|

Дальневосточный |

6215,9 |

1,447 |

1116,8 |

179,90 |

|

Сибирский |

5114,8 |

5,626 |

5313,1 |

1039,87 |

|

Уральский |

1788,9 |

4,077 |

317,1 |

179,54 |

|

Северо-Западный |

1677,9 |

2,199 |

560,1 |

335,12 |

|

Приволжский |

1038,0 |

3,603 |

160,3 |

157,90 |

|

Центральный |

652,8 |

2,928 |

250,1 |

387,60 |

|

Южный |

416,84 |

1,299 |

29,7 |

74,37 |

|

Северо-Кавказский |

159,86 |

0,652 |

3,4 |

25,35 |

Рис. 2. Модуль техногенной нагрузки федеральных округов РФ с учетом суммарного выброса в атмосферу и размещения отходов в 2019, тыс. т/км2

Рис.3. Модуль техногенной нагрузки федеральных округов РФ по выбросам в атмосферу в 2019г., т/км2

Наиболее удобным и широко применяемым методом для количественной оценки техногенного воздействия является геохимический метод. Исходными данными для различных расчетов степени опасности грунтов, осадков и отходов в связи с высокими концентрациями химических элементов являются средние их содержания в наиболее распространенных осадочных образованиях. Для сравнения также часто используется кларковое содержание элемента в земной коре, почвах (Овчинников, 1990). Обобщен- ные оценки средних глобальных концентраций химических элементов в земной коре и речных осадках содержатся в работах Н.С. Касимова и др. (2015), В.В. Гордеева и др. (2014).

Существует множество подходов к оценке величины техногенной геохимической нагрузки, испытываемой окружающей средой, которые применяются в практике экологических исследований депонирующих сред (почв, донных отложений, грунтов) и отходов производства (табл. 3).

Таблица 3. Показатели оценки величины техногенной геохимической нагрузки

|

Наименование показателя |

Формула расчета |

Область применения |

|

Суммарный коэффициент ноосферной концентрации Сn (Глазовская, 1997) |

C 1 C 2 C i C n = +--+ ... +-- N n 1 N n 2 N ni С – содержание компонентов в данном продукте, Nn – кларки соответствующих компонентов в ноосфере (биосфере); i – число аномальных элементов; |

Горные породы, руды, отходы |

|

Региональный суммарный коэффициент ноосферной концентрации – Сns (Трофимов, Зилинг, 2002) |

C ns = D 1 C n 1 + D 2 C n 2 + ... + D k C nk D – техногенное давление различных продуктов на изучаемой территории, k – число аномальных элементов |

Отходы |

|

Суммарный показатель загрязнения Zc (Геохимия …, 1990) |

Z c = Y K - ( n -1) i =1 Кс – коэффициент концентрации i-того химического элемента; n – количество химических элементов, входящих в геохимическую ассоциацию |

Почвы, донные отложения, грунты |

|

Индекс геоаккумуляции (Müller, 1979) |

C n Igeo = log2 1,5 B n Cn – измеренная концентрация элемента n в донных отложениях (фракция менее 0,02 мм); Bn – геохимическая фоновая концентрация элемента n (определяется по данным специальных региональных исследований), умножение ее на 1,5 осуществляется для учета природных флуктуаций |

Донные отложения |

|

Показатель потенциальной экологической опасности (Голева и др., 2001) |

ГЭи = Ф ■ 1^ ■™X + - СГл ■ w> “ i=l ГЭм – показатель потенциальной экологической опасности объекта; У – устойчивость объекта; Тл – литотоксичность элементов в объекте; Х – содержание токсичных элементов в объекте; Q – среднее содержание элементов в окружающей среде |

Руды, минералы, отходы |

|

Индекс антропогенной нагрузки (Pollution Load Index – PLI) (Tomlinson et al., 1980) |

PLI = VCFl X CF2 X ...CFn CF – фактор загрязнения (отношение концентрации элемента в объекте к его кларку), n – количество элементов |

Почвы, донные отложения, грунты |

Важной задачей в рамках экологической оценки процессов природно-техногенной седиментации является оценка потенциальной токсичности техногенных компонентов. В настоящее время учет показателя токсичности при расчете суммарного загрязнения депонирующих сред микроэлементами применяется в практике экологических исследований почв (Водянский, 2017; Ушакова и др., 2020). Из приведенного перечня подходов в табл. 3 токсичность учитывает показатель потенциальной экологической опасности. Расчеты его величины, проведенные автором на примере речных осадков Кизеловского угольного бассейна, позволили получить сравнительную оценку экологической опасности наиболее широко распространенных техногенных компонентов (Меньшикова, 2021). Согласно полученным результатам, из выделенных видов техногенных компонентов наибольшую опасность представляют охры – агрегаты гидроксидов железа, которые концентрируют широкий спектр токсичных элементов и имеют низкую абразивную прочность. Ассоциация потенциально токсичных элементов с учетом кларков концентрации представлена в охрах следующим рядом – Cd>Sb>As>Co,Cu> Zn>Ni>Fe>V.

Определенные сочетания преобладающих в грунтах и осадках техногенных компонентов образуют техногенные ассоциации, которые чрезвычайно разнообразны по составу и зависят от многих факторов. Главным из них является характер производственной деятельности в районе исследования. Большое значение имеют положение территории относительно источников поступления техногенных продуктов, характер и динамические параметры агентов переноса, физикохимические свойства компонентов, физикогеографическая обстановка и т.д. Среди ассоциаций техногенных компонентов, с учетом их происхождения, следует различать простые и сложные. Первые непосредственно связаны с каким-либо одним источником питания (предприятием), и их состав полностью отражает характер твердых отходов данного предприятия.

Формирование сложных ассоциаций тех- ногенных компонентов в грунтах является таким же многофакторным явлением, как и формирование аналогичных природных минеральных ассоциаций. Этот процесс представляет собой на первом этапе аккумуляцию разнородного техногенного вещества, поступившего в грунты и осадки из разных источников, а на втором – результат преобразования исходной ассоциации в ходе транспортировки каким-либо агентом (в воде, воздушной среде и др.). В зависимости от уровня и методов изучения, ассоциации техногенных компонентов можно подразделить на петрографические, минеральные и геохимические.

Петрографический состав техногенных компонентов в целом представлен, с одной стороны, обломками пород естественного происхождения, претерпевшими преобразования в ходе производственной деятельности человека, и продуктами искусственного происхождения сложного минерального состава. Типичными формами техногенного преобразования фрагментов пород являются их дробление, классификация с выделением фракций разной крупности, обогащение в различных средах и т.д. Примером таких процессов является широкое развитие на территории разработки угольных месторождений угольно-породных частиц (Меньшикова, Осовецкий, 2014), которые, являясь отходом горного и обогатительного процесса, складируются вблизи шахт в отвалах, а ранее активно использовались при планировке местности, дорожном строительстве. Указанные отходы представляют собой скопления обломков осадочных горных пород (аргиллиты, алевролиты, песчаники, известняки) с высоким содержанием углистых частиц, из-за чего они имеют черную окраску. Это компоненты обладают высокой миграционной способностью и перемещаются воздушными и водными потоками на большие расстояния (Осовецкий и др., 1996).

Группы техногенно-преобразованных грунтов (см. табл. 1) активно формируются при дражной разработке месторождений в долинах рек, которая заключается в переработке рыхлых отложений драгой и извлечении полезного компонента со складированием переработанных пород в выработанное пространство (Караваева и др., 2015). Отвалы промывки формируют две фракционные группы: галечниковую и более мелкозернистую – эфельную, представленную песком и галечником.

Продуктами искусственного происхождения, являющимися по составу и строению аналогами природных горных пород, являются, например, шлаки, агрегаты разнородных техногенных частиц, обломки бетона и др. Минеральные техногенные ассоциации представляют собой наиболее сложные и разнообразные по составу сочетания искусственных продуктов техногенной деятельности человека. Это утверждение можно продемонстрировать результатами изучения металлургических шлаков Чусовского металлургического завода (Меньшикова и др., 2009). Так, в составе доменного гранулированного шлака определены следующие минералы: окерманит – Са 2 Al 2 [Si 2 O 7 ] – преобладает в виде таблитчатых кристаллов размером 0,01–1,0 мм, встречаются скелетные конвертообразные формы, дендритовидные прорастания – всего до 50% кристаллической фазы; мелилит – Ca 2 (Mg,Al) 2 [Si 2 O 7 ] – в виде мелких кристаллов округлой формы – до 25%; монтичеллит – Ca(Mg,Fe)[SiO 4 ] – игольчатые кристаллики размером 0,1 мм – до 25%. В качестве акцессорных минералов также встречаются ранкинит – Ca 3 [Si 2 O 7 ], псевдоволластонит – α -Ca 3 [Si 3 O 9 ], шпинель – (Mg,Fe)Al 2 O 4 .

Ассоциации твердых техногенных компонентов, изучаемые на петрографическом и минералогическом уровнях, обусловливают соответствующие геохимические ассоциации (как макрокомпонентов, так и малых элементов), о которых можно судить по данным изучения химического состава грунтов и осадков.

Элементный состав техногенных компонентов в составе природно-техногенных грунтов изучается разными способами. Применяются следующие варианты его оценки: валовое содержание макро- и микрокомпонентов в источниках техногенного заражения; концентрации малых элементов, обычно тяжелых металлов, в отдельных техногенных видах; концентрации элементов в грунтах, содержащих значительное количество техногенных веществ.

Последний вариант применяется наиболее часто и позволяет оценить техногенно геохимические ассоциации элементов в составе грунтов. В этом случае повышенные содержания элементов, особенно токсичных, сравниваются с фоновыми природными значениями, и разница между ними указывает на характер техногенного заражения.

При характеристике техногенных геохимических ассоциаций, формирующихся в грунтах и осадках, на практике используются: коэффициент концентрации элемента (Кс); формула геохимической ассоциации как последовательный ряд элементов в порядке уменьшения значений Кс; коэффициент среднего накопления химических элементов (Rx) как среднее арифметическое значений Кс; суммарный показатель загрязнения (Zс) и др.

Формы нахождения элементов техногенного происхождения в грунтах довольно разнообразны. К ним относятся:

-

- твердые частицы природных минералов и обломки пород, преобразованные в результате техногенной деятельности человека (продукты дробления руд, шламовые частицы и т.д.);

-

- твердые частицы собственно техногенных образований (магнитные и стеклянные сферулы, техногенная пыль, шлаки, металлическая стружка и т.д.);

-

- агрегаты сложного состава, представляющие собой разнообразные сочетания природного и техногенного вещества (например, шлаки с включениями минеральных зерен, сцементированные битумом природные минеральные частицы и т.д.);

-

- оболочки и пленки на природных зернах, образованные в процессе сорбции растворенных веществ;

-

- атомы элементов техногенного происхождения, сорбированные рыхлыми минеральными агрегатами (аморфными гидроксидами и оксидами железа и марганца), органическим веществом и глинистыми частицами (монтмориллонита и др.).

Среди техногенных элементов в составе грунтов можно выделить несколько групп. С одной стороны, они могут быть подразделены на макро- и микрокомпоненты. К первым обычно относятся кремний, алюминий, кальций, магний, железо, иногда – фосфор, сера, марганец, титан и др., ко вторым – тяжелые металлы. Для малых элементов наиболее общим является заключение о том, что основными концентраторами металлов техногенного происхождения в техногенных грунтах и осадках являются частицы глинистых минералов, органическое вещество и гидроксиды железа и марганца. Главным механизмом обогащения металлами является адсорбция. Доказательством считается надежно установленная обратная зависимость между размерами частиц осадка и уровнем концентрации металлов в нем (Опекунов, 2005; Yanin, 2019; Янин, 2020).

С другой стороны, представляет интерес разделение элементов по роли в жизнедеятельности человека. С этой точки зрения наиболее важную роль играют технофиль-ные элементы (железо, марганец, свинец, цинк, медь), интенсивно используемые человечеством в своем развитии (Перельман, 1979). Другая группа – токсичные элементы, представляющие непосредственную опасность для здоровья населения.

Многочисленные исследования по химическому составу техногенных грунтов показали, что наиболее часто ассоциация техногенных элементов представлена различными сочетаниями таких макрокомпонентов, как железо, фосфор и марганец.

Среди малых элементов в техногенных ассоциациях обычно присутствуют свинец, медь, цинк, мышьяк. Эти ассоциации являются общераспространенными. Однако на отдельных, ограниченных по площади территориях, техногенные геохимические ассоциации более разнообразны. Так, наиболее сложные ассоциации с высокими концентрациями элементов характерны для грунтов верхней части разреза промышленных и городских территорий с многолетней застройкой. Согласно данным многолетних исследований автора (Меньшикова, Ждакаев, 2017; Меньшикова, Караваева, 2019), грунты исследованных городских территорий Пермского края с многолетней застройкой характеризуются наибольшей степенью загрязнения, с установленной чрезвычайно опасной категорией (Z c =431-502) за счет повышенных концентраций Hg, As, Zn, Cu, Ni.

Согласно результатам оценки техногенной геохимической нагрузки по крупным промышленным центрам Пермского края (Ворончихина и др., 2013), рассмотренные территории развиваются в условиях высокого уровня аэрогенного поступления техно-фильных элементов с приоритетной ролью Zn, Cu, Cd, Pb. Фактором аккумуляции этих элементов в грунтах также является использование противогололедных реагентов с высоким содержанием солей. Положительный хозяйственный эффект в этом случае сопровождается засолением и подщелачиванием грунтовых вод, усиливая аккумуляцию катионогенных элементов (Ворончихина и др., 2014).

Установлена специфика техногенных геохимических ассоциаций в осадках водотоков, дренирующих зоны с различным характером производственной деятельности. Для урбанизированных территорий с интенсивной техногенной деятельностью, большим числом промышленных объектов разного назначения и соответственно с высоким уровнем техногенной нагрузки на природные объекты, что подтверждается большими величинами Zc, отмечены разнообразные техногенные геохимические ассоциации. Их основу составляют тяжелые металлы – Ag, Hg, W, Mo, Bi, Ni, Cu, Zn и др. Например, для водотоков г. Санкт-Петербурга основной вклад в загрязнение донных отложений вносят Ni, Zn, Cu, Cr, Mn, Cd (Опекунов и др., 2020), для малых рек на территории г. Соликамска в условиях многолетнего разрешенного сброса сточных вод – Ag, Sr, Ni, Co, Mn, Mo, Se, V, Li (Меньшикова, 2016).

Для горнопромышленных районов характер техногенных геохимических ассоциаций в техногенных грунтах и осадках определяется видом добываемого минерального сырья, масштабами горной добычи, технологией переработки сырья и особенностями получаемых продуктов. Поэтому они весьма специфичны и варьируют достаточно широко. Так, для территории разработки Верхнекамского месторождения калийных солей в донных отложениях водотоков в зоне влияния разрешенного сброса сточных вод, с учетом показателя донной аккумуляции по Методическим указаниям … (2014), характерно присутствие следующего геохимиче- ского ряда элементов Zn>Cu>Ni>Pb>As> Cd (Меньшикова, Ворончихина и др., 2019). Разрабатываемые калийные руды являются источником поступления в окружающую среду 40К (Menshikova et al., 2021), который концентрируется в почвах, грунтах и донных отложениях прилегающих к рудоуправлениям территориях. Микроэлементный состав почв и грунтов в районе разработки Гусево-горского месторождения титаномагнетитовых руд характеризуется практически повсеместным повышенным валовым содержанием V, Co, Cr, As, Bi (Меньшикова, Блинов и др., 2019; Menshikova et al., 2019).

Детальные исследования техногенных грунтов предполагают характеристику не только ассоциации техногенных компонентов в них, но и изучение их вещественного состава. При характеристике вещественного состава техногенных компонентов используются различные уровни его описания (петрографический, минералогический, геохимический) с привлечением широкого арсенала других методов исследования (гранулометрический анализ, определение физических и химических свойств и т.д.).

Для целей разработки мероприятий по защите окружающей среды, оценки степени вредности техногенных компонентов для человека, выработки мер по нейтрализации их вредного влияния и прогнозирования возможного поведения в различных природных обстановках необходима классификация техногенных продуктов, содержащихся в грунтах и осадках.

Техногенные продукты можно подразделять по их генезису на группы (типы), отвечающие наиболее распространенным формам производственной деятельности, сопровождающейся образованием большого количества твердых отходов: по степени однородности (гомогенные и гетерогенные); по минеральному составу (на типы и классы, соответствующие аналогичной классификации природных минеральных видов); по плотности (плавучие (плотность менее 1 г/см3), легкие (от 1 до 2,9 г/см3), тяжелые (от 2,9 до 6 г/см3) и сверхтяжелые (более 6 г/см3); по размерности (в соответствии с принципами литологической систематики: псефитовые, псаммитовые, алевритовые и пелитовые); по физическим свойствам (рас- творимость в воде, твердость, гидравлическая крупность, хрупкость, смачиваемость и др., которые играют важную роль в процессах миграции и концентрации техногенных частиц в водной и воздушной средах). Для экологических целей целесообразно выделять твердые продукты разной степени токсичности (1, 2, 3 и 4 групп).

Непосредственное поступление техногенных составляющих в объекты окружающей среды происходит путем осаждения их из воздуха, в результате привноса временными потоками, размывающими пункты складирования отходов, при разливе паводковых вод в долинах рек, размывающих тех-ногенно зараженные почвы и пойменные наносы на обширных территориях и т.д. Процессы накопления в грунтах и осадках техногенных продуктов, т.е. процессы природно-техногенной седиментации, на первом этапе включают процессы интеграции , которые выражаются смешением в грунтах весьма разнородного материала, поступившего из разных источников. Общие закономерности процесса интеграции можно сформулировать следующим образом:

-

1. Соотношение техногенных продуктов, поступивших из разных источников в природные осадки, прямо пропорционально соотношению объемов локальных выбросов твердых веществ за вычетом легко растворимых и плавучих компонентов.

-

2. Общая доля техногенного материала в осадках конкретного участка водоема определяется суммарным объемом поступившего в осадок твердого техногенного материала и динамическими свойствами транспортирующей среды (водообильность, скорость потока, сила ветра и т.д.).

Количество поступающих в долины рек техногенных веществ зависит от активности русловой (боковой) эрозии на территориях интенсивной производственной деятельности. Ее значения можно довольно точно установить с помощью дистанционных методов (дешифрированием снимков разных лет залетов) и стационарных наблюдений на загрязненных участках пойм.

В наиболее сложных формах интеграция техногенных компонентов в осадках происходит на территории крупных промышленных центров, обладающих значительным и разнообразным комплексом источников выбросов.

В интегрированной массе техногенного вещества в осадках по характерному составу и свойствам отдельных компонентов могут быть определены источники их поступления. Классическими зонами наиболее сложного проявления процессов интеграции продуктов техногенной деятельности человека являются морские побережья в районах интенсивной техногенной деятельности.

На следующем этапе природнотехногенной седиментации реализуются процессы дифференциации техногенных частиц, которые наиболее ярко проявляются в водной среде и сводятся к закономерному их перераспределению в осадках разной крупности, т.е. по литолого-фациальным типам осадков. Размер техногенных частиц является одним из важнейших факторов, определяющих их распределение в осадке. Основная их часть представлена частицами алевритовой и пелитовой размерности. Поэтому и концентрируются они в наиболее мелкообломочных осадках.

Разное поведение малых элементов в осадках также связано с крупностью зерен их минералов-носителей. Это подтверждается многочисленными примерами определения концентраций техногенных элементов. Они обычно обусловлены изменением содержания глинистых частиц в осадках, с которыми указанные концентрации имеют тесную положительную связь. Процессы дифференциации техногенного вещества по литолого-фациальным типам осадка учитываются при анализе распределения радиоактивных изотопов в окружающей среде. В целом, особенности литолого-фациальной дифференциации техногенных элементов во многом совпадают с соответствующими процессами в природных осадках. Однако в конкретных условиях между ними выявляются и определенные различия.

В определенных условиях техногенные компоненты могут концентрироваться в грунтах и осадках, достигая исключительно высокого уровня. Этот процесс может происходить одновременно с повышением концентрации и некоторых природных частиц. Основными механическими способами концентрации твердых техногенных частиц являются следующие: гравитационный; ко-совый; сортировка по гидравлической крупности; волновой.

Физико-химические процессы концентрации техногенных элементов в грунтах и осадках обусловлены формированием в них соответствующих геохимических барьеров. Наиболее важными из них являются сорбционный, окислительный и восстановительный (Блинов, 2000). Повышенные концентрации элементов техногенного происхождения формируются, прежде всего, в тонкодисперсных осадках. При этом отмечено избирательное обогащение осадков определенными элементами в результате катионного обмена, адсорбции гидроксидами железа, марганца и алюминия, совместного осаждения, образования комплекс-органических соединений (Опекунов, 2005; Yanin, 2019; Янин, 2020).

Биохимические механизмы концентрации х имических элементов реализуются в органогенных грунтах и осадках (сапропелевых илах, торфах, почвах и др.). Важную роль в них играют процессы биогенной аккумуляции элементов из окружающей среды и биогенного минералообразования. Особенно значительные накопления элементов происходят под влиянием деятельности микроорганизмов, которые способны разрушать различные искусственные органические вещества и высвобождать присутствующие в них редкие элементы (Евдокимова, 2014; Тимофеев и др., 2010).

На третьем этапе в районах интенсивного техногенного загрязнения геологической среды и поверхностных вод происходят сложные процессы современного природнотехногенного минералообразования. Наиболее значительные по масштабам процессы отмечаются в водотоках, в местах сброса шахтных вод, в отвалах угольных шахт и отходов полиметаллических руд. Некоторые процессы природно-техногенного минералообразования развиваются и на значительном удалении от мест разработки полезных ископаемых. В частности, при транспортировке взвешенных и растворенных техногенных веществ в водных потоках могут происходить сложные реакции и трансформации с образованием твердой фазы разного состава.

Ярким примером проявления таких процессов выступает территория Кизеловского угольного бассейна (Menshikova et al., 2020), где активно протекают минералообразования при смешении шахтных вод и с речными. В подавляющем большинстве алеврито-глинистый материал рек в зонах влияния шахтного самоизлива имеет ярко-оранжевый и ржавый цвет. Он отлагается на плесовых участках, а на перекатах покрывает грубообломочные отложения. Именно эта тонкодисперсная фаза осадков, сорбируя токсичные элементы, с одной стороны, обеспечивает процессы самоочищения воды, с другой – представляет собой источник вторичного загрязнения воды на участках активной аккумуляции. В раскристаллизованной части этих осадков присутствуют вторичные минералы (%): гетит – до 15, ярозит – до 11, базалюминит – до 8, лепидокрокит – до 4, диаспор и копиапит – до 2. Большая часть вещества представлена аморфными гидроксидами железа.

Значительные изменения происходят при вылеживании в отвалах шлаков металлургических производств – изменяются фазовый, минеральный и химический состав (Меньшикова, Блинов и др., 2009). Эти процессы характерны и для шламов химических предприятий за счет процессов силикатного, марганцовистого, железистого распада с изменением дисперсности и даже агрегатного состояния. Отдельные компоненты шлака могут взаимодействовать с дождевой и талой водой, образуя новые соединения. За счет изменений объемной плотности веществ при таких процессах происходит дифференциация частиц отвала по крупности. В результате этих процессов состав и свойства шлаков изменяются по высоте, по простиранию отвала, что придает ему сходство с известными геологическими структурами. Еще отчетливее выражены аналогичные процессы в шла-моотстойниках, хвостохранилищах и других накопителях отходов, в которые они подаются в виде шламов с большим содержанием воды. В этих хранилищах происходит дифференциация частиц по глубине и по площади хранилища, поэтому состав отхода на разном удалении от места слива может оказаться существенно различным.

Заключение

Таким образом, изучение вещественного состава техногенных продуктов в составе техногенных грунтов и осадков является эффективным способом познания процессов их формирования, изменения во времени, оценки практического и экологического значения. В развитии генетического подхода к изучению грунтов в инженерногеологических и инженерно-экологических целях существует необходимость выделения и специального изучения процессов природно-техногенной седиментации как механизма образования техногенных и природнотехногенных грунтов. Зоны распространения природно-техногенных грунтов занимают огромные территории между источниками техногенного вещества. Формы и размеры этих зон зависят от многих факторов и фактически демонстрируют пространственную динамику развития ЛТС.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-05-50071.

Список литературы Исследования литотехнических систем горнопромышленных территорий

- Бондарик Г.К. Экологическая проблема и природно-технические системы. М.: Икар, 2004. 152 с.

- Блинов С.М. Основы применения геохимических барьеров для охраны окружающей среды //автореферат дис.. кандидата геолого-минералогических наук / Перм. гос. ун-т. Пермь, 2000. 23 с. EDN: ZKTGOF

- Водяницкий Ю.Н. Оценка суммарной токсикологической загрязненности почв тяжелыми металлами и металлоидами // Агрохимия. 2017. № 2. С. 56-63. EDN: YFSKSJ

- Ворончихина Е.А., Блинов С.М., Меньшикова Е.А. Технофильные металлы в естественных и урбанизированных экосистемах Пермского края //Экология урбанизированных территорий. 2013. № 1 С. 103-108. EDN: OKETKQ

- Ворончихина Е.А., Щукин А.В., Щукина Н.И. К оценке геохимического состояния урбоэкосистемы Перми в связи с использованием противогололедных реагентов //Географический вестник. 2014. № 2 (29). С. 78-94. EDN: SHNYJN