Исследования мелкодисперсной среды на внешней поверхности международной космической станции в эксперименте «Тест»: обнаружены жизнеспособные микробиологические объекты

Автор: Цыганков Олег Семенович, Гребенникова Татьяна Владимировна, Дешевая Елена Андреевна, Лапшин Владимир Борисович, Морозова Мария Андреевна, Новикова Наталья Дмитриевна, Поликарпов Николай Александрович, Сыроешкин Антон Владимирович, Шубралова Елена Владимировна, Шувалов Вячеслав Александрович

Журнал: Космическая техника и технологии @ktt-energia

Рубрика: Создание, целевое использование и эксплуатация пилотируемых аппаратов и комплексов

Статья в выпуске: 1 (8), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматриваются результаты выполненного в 2010-2013 гг. космического эксперимента «Тест», направленного на изучение состояния внешней поверхности модулей Российского сегмента Международной космической станции (МКС). Цель эксперимента - определение предпосылок и возможных механизмов возникновения и развития деструктивных процессов на поверхности МКС. Космический эксперимент «Тест» включал две фазы исследований: орбитальную и наземную. Задача орбитальной - отбор проб газопылевых осадков, выпавших на поверхность станции из окружающей среды, и мелкодисперсных продуктов деградации конструкционных материалов, вызванной воздействием космических излучений, процессов коррозии, бомбардировкой частицами космического мусора и др. Впервые в исследованиях космического пространства космонавтом-оператором в процессе внекорабельной деятельности произведен отбор проб в контейнер-моноблок с пробоотборником. Такие контейнеры поддерживаются стерилизованными и гермоизолированными в течение всего эксперимента, включая доставку на Землю. Задача наземной фазы - проведение токсикологического, физико-химического, микробиологического и молекулярного анализов проб. Уникальные результаты анализа - обнаружение жизнеспособных микроорганизмов в открытом космосе на внешней поверхности МКС - определяют целесообразность продолжения и расширения исследований экологического состояния космических объектов, позволяют ставить вопрос о границе распространения биосферы Земли, а также обсуждать на основе экспериментальных предпосылок как гипотезу панспермии, так и идею рассеивания живого вещества из биосферы Земли в межпланетное пространство.

Международная космическая станция, газопылевые осадки, мелкодисперсная среда, продукты деградации материалов, пробы, пробоотборник, жизнеспособные организмы, биосфера земли

Короткий адрес: https://sciup.org/14343469

IDR: 14343469 | УДК: 629.784.016(100):57.083

Текст научной статьи Исследования мелкодисперсной среды на внешней поверхности международной космической станции в эксперименте «Тест»: обнаружены жизнеспособные микробиологические объекты

Международная космическая станция (МКС) является уникальной научной лабораторией для постановки и реализации экспериментальных исследований в условиях околоземного космического пространства [1]. Станция представляет собой сложную пространственно-распределенную конструкцию, оснащенную системой электропитания, жизнеобеспечения, теплоотвода, энергообмена с окружающей средой [2]. Пилотирование и обслуживание этого искусственного космического объекта выполняет экипаж из шести космонавтов-операторов, которые работают в течение нескольких месяцев. Шлюзовая камера и поручни обеспечивают экипажу выход в открытый космос и перемещение по поверхности МКС. Таким образом, орбитальная станция (ОС) представляет собой достаточно изолированный обитаемый островок, функционирующий в космосе в агрессивной околоземной среде. Более того, при функционировании систем ОС внешние поверхности непосредственно взаимодействуют с собственной внешней атмосферой (СВА), которая формируется под воздействием продуктов сгорания топлива двигателей ориентации и коррекции МКС, двигателей транспортных космических аппаратов (КА), газообразных и пылевых выбросов из гермоотсеков (которые могут включать и микроорганизмы), утечки газов и пыли в процессе внекорабель-ной деятельности (ВКД), а также набегающего потока внешней среды. Взаимодействие СВА с конструкционными материалами ОС приводит к осаждению компонентов окружающей среды от перечисленных источников на поверхности станции, где образуется устойчивая осадочная среда, покрывающая и загрязняющая корпус МКС. Компоненты СВА попадают под экранновакуумную теплоизоляцию (ЭВТИ) в виде пыли, газа, ионизированных частиц. Это ведет к развитию цепочки микродеструктивных процессов (физико-химических, биохимических, микробиологических), снижающих ресурсные характеристики ОС. Радиационные воздействия (особенно на микробиологические составляющие внешней среды) могут вызывать мутации и формирование вредных веществ, а возможно и патогенных форм микроорганизмов, попадание которых в гермоотсек опасно. Следовательно, состояние, структура и состав мелкодисперсной осадочной среды внешней поверхности МКС являются важными факторами безопасности и надежности эксплуатации орбитального космического объекта и требуют углубленного исследования, что и предполагалось выполнить в космическом эксперименте (КЭ) «Тест».

Постановка и задачикосмического эксперимента «Тест»

В рамках Программы научно-прикладных исследований на МКС, как известно, выполнена серия экспериментов по изучению состава СВА (КЭ «Среда-МКС», «Атмосфера» и др.) и взаимодействия ее с конструктивными элементами ОС (КЭ «Плазма-МКС»), образования на поверхности пленки в окрестности двигателей (КЭ «Кромка»). В целях оценки выживаемости микроорганизмов выполнен КЭ «Биориск» [3]. Однако, указанный эксперимент носит узконаправленный характер по отношению к проблеме исследования высокодисперсной среды. Тест-микроорганизмы доставлялись на МКС в жизнеспособном состоянии и экспонировались ограниченное время, будучи помещенными в твердотельные оболочки, которые выполняли определенную защитную функцию.

Постановка КЭ «Тест» определена реальной возможностью проведения исследований состава и состояния накопленной за время длительного функционирования МКС микродисперс-ной среды на внешней поверхности с помощью инструмента, обеспечивающего стерильность и гермоизоляцию отобранных в ходе операции на внешней поверхности Российского сегмента (РС) МКС и возвращаемых на Землю образцов.

Цели КЭ «Тест» формулируются следующим образом:

-

• выявление признаков и причин развития микродеструкции гермокорпусов (в т. ч. под ЭВТИ) при взаимодействии с компонентами СВА, продуктами неполного сгорания топлива, летучими органическими соединениями (ЛОС), молекулами воды, а также при возникновении на внешней поверхности ОС агрессивных веществ и очагов коррозии, снижающих ресурсные характеристики модулей МКС;

-

• выявление возможных очагов существования жизнеспособных микробиологических объектов на внешней поверхности ОС и определение их роли в деструктивных процессах на МКС;

-

• исследование мелкодисперсного осадочного материала с поверхностей сложных элементов, из-под ЭВТИ, мест сопряжений различных форм, резиновых и пластиковых уплотнений, внешней поверхности модулей МКС для проведения многопараметрического анализа.

Каждая серия КЭ включает две фазы исследований: орбитальную и наземную. Задачи орбитальной фазы — отбор космонавтом-оператором в процессе ВКД проб-мазков осадочной среды с поверхности конструктивных элементов РС МКС, их полная гермоизоляция и доставка на Землю. Для реализации этой фазы используется специально разработанная и стерилизованная научная аппаратура (НА), характеристика которой будет приведена ниже.

Задача наземной фазы — проведение токсикологического, физико-химического, микробиологического и молекулярно-биологического анализов доставленных образцов осадочной среды с внешней поверхности МКС по верифицированным методикам профильных лабораторий в стерильных условиях.

Научная аппаратуракосмического эксперимента «Тест»

Для достижения поставленных целей необходимо использовать НА, отвечающую основным требованиям: стерильности прибора, полному исключению контаминации проб-мазков после отбора, их гермоизоляции и возможности их доставки в наземные лаборатории.

В КЭ «Тест» применяется специально созданная НА, выполненная в виде моноблока, имеющего две глухие цилиндрические полости, которые герметизируются при установке цилиндрических пробоотборников, снабженных закрепленными тампонами, обработанными консервантом. Прибор отвечает следующим техническим требованиям:

-

• соответствие функциональным возможностям космонавта-оператора в скафандре;

-

• сохранение работоспособности в условиях выведения, доставки на МКС и возвращения на Землю, а также воздействия вакуума, знакопеременных температур, микрогравитации;

-

• обеспечение стерильности и гермоизоляции полостей на всех этапах эксперимента.

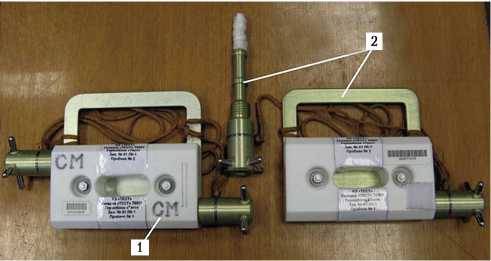

На рис. 1 показано два общих вида НА в форме моноблоков, причем один изображен с выведенным пробозаборником. НА выполнена из отечественного высокотехнологичного материала «фторопласт-4» (ОСТ В 6-05-810-88) с рабочим диапазоном температур 269^+260 ° С, обладающего тепло-, морозо- и химической устойчивостью, высокими диэлектрическими и антифрикционными свойствами, стойкостью к воздействию верхней атмосферы и солнечной радиации. «Фторопласт-4» не смачивается водой, не подвержен воздействию грибков, не поддерживает горение и непроницаем для жидкости. Этот материал обладает ключевым для КЭ «Тест» свойством — он не поглощает гамма-излучение, что позволяет стерилизовать устройство в собранном виде и, следовательно, исключить его контаминацию живыми организмами на поверхности Земли.

Рис. 1. Приборы «Тест» для отбора проб-мазков: 1 — моноблок в собранном виде; 2 — моноблок с выкрученным пробоотборником

Изготовленные устройства были верифицированы в процессе термовакуумных испытаний с нагревом и охлаждением до эксплуатационных температур и последующей проверкой на герметичность после каждого термоцикла, а также в процессе эргономических испытаний (рис. 2).

Рис. 2. Эргономическая оценка прибора «Тест» испытателем в скафандре

Список литературы Исследования мелкодисперсной среды на внешней поверхности международной космической станции в эксперименте «Тест»: обнаружены жизнеспособные микробиологические объекты

- Легостаев В.П., Марков А.В., Сорокин И.В. Целевое использование российского сегмента МКС: значимые научные результаты и перспективы//Космическая техника и технологии. 2013. № 2. С. 3-18.

- Российский сегмент МКС. Справочник пользователя. Режим доступа: http://knts. tsniimash.ru/ru/src/CenterInfRes/iss_rs_guide. pdf (дата обращения 29.12.2014 г.)

- Новикова Н.Д., Поликарпов Н.А., Сычев В.Н., Дешевая Е.А., Левинских М.А. Основные итоги и перспективы космического эксперимента «Биориск». Международная космическая станция. М: ИМБП РАН, 2011. Т. 2. С. 273-307.

- Цыганков О.С., Афанасьев А.В., Шубралова Е.В., Новикова Н.Д., Дешевая Е.А., Поликарпов Н.А., Мухамедиева Л.Н. Микробиологические объекты на поверхности Международной космической станции//Полет. 2013. № 10. С. 50-56.

- Сыроешкин А.В., Гребенникова Т.В., Лапшин В.Б., Южаков А.Г., Садыкова Г.К., Цыганков О.С., Шубралова Е.В., Шувалов В.А., Морозова М.А., Чичаева М.А., Головко А.В. Бактерии мирового океана и суши Земли в космической пыли на Международной космической станции: панспермия или ионосферный «лифт»?//Гелиогеофизические исследования. 2013. Вып. 5. С. 124-132.

- Berger T., Hajek M., Bilski P., Korner C., Vanhavere F., Reitz G. Cosmic radiation exposure of biological test systems during the EXPOSE-E mission//Astrobiology. 2012. V. 12. № 5. P. 387-392.

- Kawaguchi Y., Yang Y., Kawashiri N., Shiraishi K., Takasu M., Narumi I., Satoh K., Hashimoto H., Nakagawa K., Tanigawa Y., Momoki Y.H., Tanabe M., Sugino T., Takahashi Y., Shimizu Y., Yoshida S., Kobayashi K., Yokobori S.I., Yamagishi A. The possible interplanetary transfer of microbes: assessing the viability of Deinococcus spp. under the ISS Environmental conditions for performing exposure experiments of microbes in the Tanpopo mission.//Orig. Life Evol. Biosph. 2013. Oct. 43(4-5). P. 411-428.