Исследования местонахождения остров Лиственичный (к постановке проблемы изучения «низких» островов на Северной Ангаре)

Автор: Роговской Е.О., Попов А.А.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Охранно-спасательные исследования ИАЭТ СО РАН на объектах культурного наследия Азиатской России

Статья в выпуске: XVII, 2011 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521811

IDR: 14521811

Текст статьи Исследования местонахождения остров Лиственичный (к постановке проблемы изучения «низких» островов на Северной Ангаре)

Местонахождение Остров Лиственничный открыто в 2007 г. Усть-Илимским отрядом ИГУ в процессе выполнения мероприятий по инвентаризации объектов археологического наследия Усть-Илимского района, расположенных в границах затопления ложа Богучанской ГЭС на территории Иркутской области. Работы проводил Усть-Илимский отряд археологической экспедиции ИГУ под руководством Е.О. Роговского. Предварительно местонахождение было определено в широком культурно-хронологическом диапазоне: неолит – палеометалл. В 2010 году на острове проводились рекогносцировочные работы [Роговской, 2008; 2009]. Результатом последних стало выявление многослойной ситуации археологического материала в хронодиапазоне 8–9 – 1,5–2 тыс. л. н.

Остров Лиственичный, в сравнении с другими островами Ангары, относительно небольшой. Площадь его составляет около 1200000 кв. м, протяженность – 2250 м и ширина в самой широкой части 630 м. Остров пологий, с незначительными линейными понижениями и поднятиями. В структурно-геоморфологическом отношении остров тяготеет к Ёдар-минской площади опускания. Абсолютные гипсометрические отметки верхней кромки береговых обнажений 189–194 м от УМО и сопоставимы с отметками местонахождения Усть-Ёдарма 1, расположенном на левом приустьевом участке р. Ёдармы. Относительные отметки - 3-4 м от уреза воды. Территория острова представлена полого холмистым рельефом. Растительность на острове – поля с высоким травостоем и отдельными массивами леса. Верхняя часть острова оконтурена валом, повсеместно наблюдаемым по кромкам материковых и островных береговых линий. О-в Лиственичный относится к т. н. «низким» ангарским островам. Их аллювиальный генезис и возраст, определяемый поздним голоценом, считается вопросом среди исследователей решённым [Золотарев, Угланов 1952; Равский 1959; Геологическая карта..., 1980; Государственная геологическая карта..., 2010]. Археологические исследования показали, что происхождение острова и генезис отложений выглядят не столь однозначно.

Спасательные раскопочные работы проходили на правой стороне контура острова, и приурочены к территории исследований прошлых лет и местам сбора экспонированного материала.

В 2010 и 2011 гг. на острове проводились рекогносцировочные работы. Заложено 9 шурфов. Шурфы пройдены на глубину от 2 до 4,5 м. В 2010 г. археологический материал зафиксирован в 5 стратиграфических позициях, в шурфах 1, 3, 5 на протяжении 1,1 км.

Сводный стратиграфический разрез вскрытых отложений о-ва Лист-веничный представлен отложениями голоценового и, вероятно, неоплей-стоценового возраста. Голоценовые образования представлены слоистыми, гумусированными и слабо гумусированными горизонтами супесей почти черного, серого, сизовато-серого, светло-серого, темно-серого, буровато-палевого цвета. Мощность горизонтов от 0,05 до 0,5 м. В 2010 г. в шурфе №1 бескерамическая коллекция археологического материала обнаружена в раннеголоценовых (?) отложениях и приурочена к верхам белесоватого прослоя, залегающего ниже гумусированной пачки отложений, и предварительно, определенный в качестве границы неоплейстоцен-голоцена. Глубина залегания археологического материала в шурфе № 1 1,3 м. Ниже прослоя следует негумусированная толща горизонтально слоистых переслаивающихся лёгких серовато-бурых, коричневато-бурых, белесовато-бурых, супесей. В том же году, в шурфе № 3 залегание археологического материала отмечено в 4 культуросдержащих горизонтах. В нижнем, 4 горизонте зафиксировано отсутствие керамики. Стратиграфическая позиция четвертого горизонта сопоставима с положением артефактов в шурфе № 1. В шурфе № 5, расположенном в километре ниже по течению от при-верха, в поздненеоплейстоценовых отложениях зафиксирован археологический материал - широкая призматическая в сечении пластина, с корковым скошенным талоном, снятым с полюсного нуклеуса. Разрез шурфа № 5 характеризуется мощной (более чем 2,5 м), горизонтально слоистой, гумусированной пачкой голоценовых отложений. Граница между голоценом и неоплейстоценом резкая. Отчетливо фиксируется перерыв в осадконакоплении. Артефакт обнаружен в шурфе на глубине 2,9 м в слое солифлюцииро-ванных ожелезненных оглеенных суглинков, внутри которых наблюдаются редуцированные гумусированные слойки. Предварительно, (солифлюксий, наличие фрагментов палеопочвы), культуросодержащие отложения могут быть сопоставимы с отложениями позднекаргинских-раннесартанских образований на юге Средней Сибири. В 2011 г. шурф № 5 с 4 кв. м развернут в 16 кв. м и пройден на глубину 4,5 м. Вокруг раскопа на расстоянии 15– 20 м заложено еще три раскопа. Однако, больше археологический материал зафиксирован не был.

В ходе работ 2011 г., в слоистой гумусированной пачке выявлен еще один уровень залегания археологического материала. Таким образом, с учетом находки в шурфе № 5 2010 г на острове зафиксировано 6 стратиграфических уровней залегания археологического материала. Четыре горизонта в гумусированных отложениях предварительно определены в культурно-хронологическом диапазоне поздний неолит – ранний железный век. Однако, для комплексов, приуроченных к позднеголоценовым отложениям, архео- логический материал верхних четырех культуросодержащих горизонтов немногочисленный. Встречаются редкие фрагменты гладкостенной керамики и отдельные отщепы.

На базе шурфов 1 и 3 2010 г. были развернуты два раскопа. Первый раскоп площадью 250 кв. м заложен на базе шурфа № 1 на приверхе, по правой его стороне. В раскопе 1 основной массив находок (2283 артефактов) обнаружен в 5 бескерамическом культурном горизонте. Археологический материал представлен большим количеством пластин, отщепов, чешуек. Готовые изделия – единичны. В их составе нуклеусы, остроконечники, бифасы. Представительная коллекция изделий из кости – шило, гарпун, фрагменты вкладышевых орудий, другие фрагменты со следами обработки. Культурный слой залегал на глубине от 1 м до 1, 5 м, на разных участках. В слое зафиксировано три кострища, скопления отщепов и сколов. Второй раскоп развернут на базе шурфа №3. Площадь раскопа составила 750 кв. м. Стратиграфия раскопа 2 идентична ситуации в раскопе 1. Раскоп трассирован в верхней части острова, в полукилометре от приверха, вдоль береговой кромки. Как и в первом раскопе, археологический материал эпохи бронзы, раннего железа представлен единичными находками. Наиболее интересная находка происходит из третьего слоя – игольник, орнаментированный параллельными рядами горизонтальных насечек. Как и в первом раскопе, основное количество материала обнаружено в 5 бескерамическом культуросодержащем горизонте. Коллекция 5 горизонта во 2 раскопе насчитывает 2456 находок. В том числе призматические нуклеусы и их фрагменты; орудийная группа, состоящая из скребков, скребел, остроконечников, бифасов. Отдельной группой выступает представительная коллекция изделий из кости - проколки, иглы, острия, гарпуны, основания вкладышевых орудий, фрагменты других костяных изделий (рис. 1). Также как и в раскопе 1 отмечено большое количество отходов производства. В 5 бескерамическом горизонте обнаружено компактное скопление крупных сколов, залегающих друг на друге, интерпретируемое как «клад». Кроме того, в пикете 4 зафиксировано обширное скопление колотой кости. Внутри скопления – изделия из кости (гарпун, шило), призматический нуклеус. Рядом со скоплением отмечено кострище. Глубина залегания 5 культуросодержащего горизонта различная и зависит от мощности перекрывающей его пачки гумусированных отложений. Наиболее глубоко слой залегает в пикетах близких к береговой бровке – 2,1 м. По мере удаления от берега, компрессия гумусированной пачки увеличивается и, соответственно, мощность ее уменьшается. Здесь бескерамичес-кий горизонт залегает на глубине 1 м.

Отмечено, что скопления археологического материала 5 культурного бескерамического горизонта уходят в стенку дальних от береговой кромки пикетов. Из этого следует, что археологический материал распространяется вглубь острова и необходимость продолжения спасательных работ на стоянке не вызывает сомнений.

о-о

Рис. 1. Остров Лиственичный. Костяной инвентарь 5-го культуросодержащего горизонта.

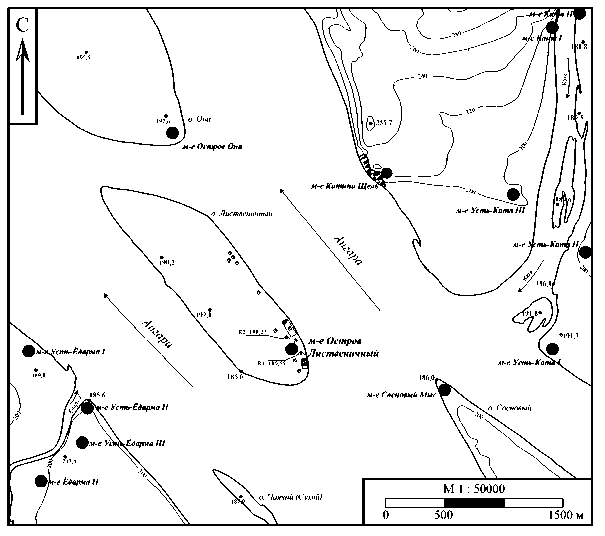

Рис. 2. Карта-схема археологических местонахождений в Като-Ёдарминском расширении.

Таким образом, на Острове Лиственичный, по предварительной оценке, вскрыта ситуация многослойного залегания культурных остатков. И, если материальные остатки позднеголоценового времени ожидаемы и предсказуемы, то само существование раннеголоценовых и, возможно, позднене-оплейстоценовых культур на так называемых «низких» ангарских островах и террасовидных поверхностях в рамках относительных высот – 1–2 метра от современного уреза Ангары ранее не рассматривалось. Соответственно, необходимо более детальное и тщательное обследование данных поверхностей, что послужит решению проблем, касаемых формирования Ангары и накоплению информации по докерамическим комплексам Северного Приангарья. Кроме Острова Лиственичного, с сопоставимыми геоморфологическими характеристиками и строением рыхлых толщ, в Като-Ёдар-минскую тектоническую крестовину вписаны такие местонахождения, как Усть-Ёдарма I, Усть-Ката I, и Остров О на (р и с. 2).

Наличие докерамических комплексов на «высоких» [Бердникова, 1997] и «низких» ангарских островах в субаэральных отложениях верхнего неоплейстоцена свидетельствуют о сложном генезисе долины Ангары и её геологической молодости, открывая, таким образом, новый сюжет в доке-рамической археологии Ангары.