Исследования на территории пойменной части гнездовского поселения. Первые итоги

Автор: Мурашева В.В., Ениосова Н.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Статья в выпуске: 219, 2005 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14327943

IDR: 14327943

Текст статьи Исследования на территории пойменной части гнездовского поселения. Первые итоги

B.B. Мурашева, H.B. Ениосова

ИССЛЕДОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОЙМЕННОЙ ЧАСТИ ГНЁЗДОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.ПЕРВЫЕ ИТОГИ

Значение Гнёздовского археологического комплекса для изучения проблем, связанных с эпохой становления Древнерусского государства, трудно переоценить. Исследования Гнездова продолжаются 130 лет, однако возможности памятника как исторического источника еще далеко не исчерпаны.

Одним из важнейших событий в истории исследования Гнёздовского поселения стало открытие в 1996—1997 гг. культурного слоя на территории высокой поймы Днепра. Первые разведочные работы - шурфовка 10 различных участков и их описание - были проведены В.С. Нефедовым в рамках экспедиции МГУ под руководством Т.А. Пушкиной. Культурный слой на данном участке оказался перекрытым аллювиальными отложениями, мощность которых достигает 1,2 м. Его изучение открывает новые перспективы для исследования.

Во-первых, слой аллювия сохранил культурный слой непотревоженным и уберег его от распашки и грабительских раскопок, что значительно повышает его информативность по сравнению с поврежденными пахотой напластованиями надпойменной террасы. Во-вторых, отдельные участки слоя оказались сильно переувлажненными, что обусловило хорошую сохранность органики, и этому мы обязаны первыми, пока еще немногочисленными, находками деревянных предметов. Сохранность дерева позволила продолжить создание коллекции дендрохронологических образцов, начало которой было положено в 1980-е годы находками дерева в камерных погребениях. И, наконец, открытие нового участка вносит корректировки в наши представления о масштабах памятника: традиционно считалось, что размеры поселения составляют около 16-17 га, теперь же можно говорить о 20.

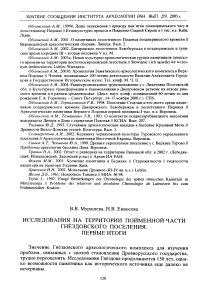

Стационарные работы в пойме ведутся с 1999 г. За пять лет раскопок вскрыта площадь около 200 м2, исследовано два совершенно различных по характеру участка1 (рис. 1). Первым был изучен переувлажненный участок с сохранившимся деревом, непосредственно примыкающий к надпойменной террасе (раскоп П-2, 1999-2001 гг. ). Итоги первого года исследования и материалы шурфовки обобщены и опубликованы (Пушкина, Мурашева, Нефедов, 2001. С. 12-26).

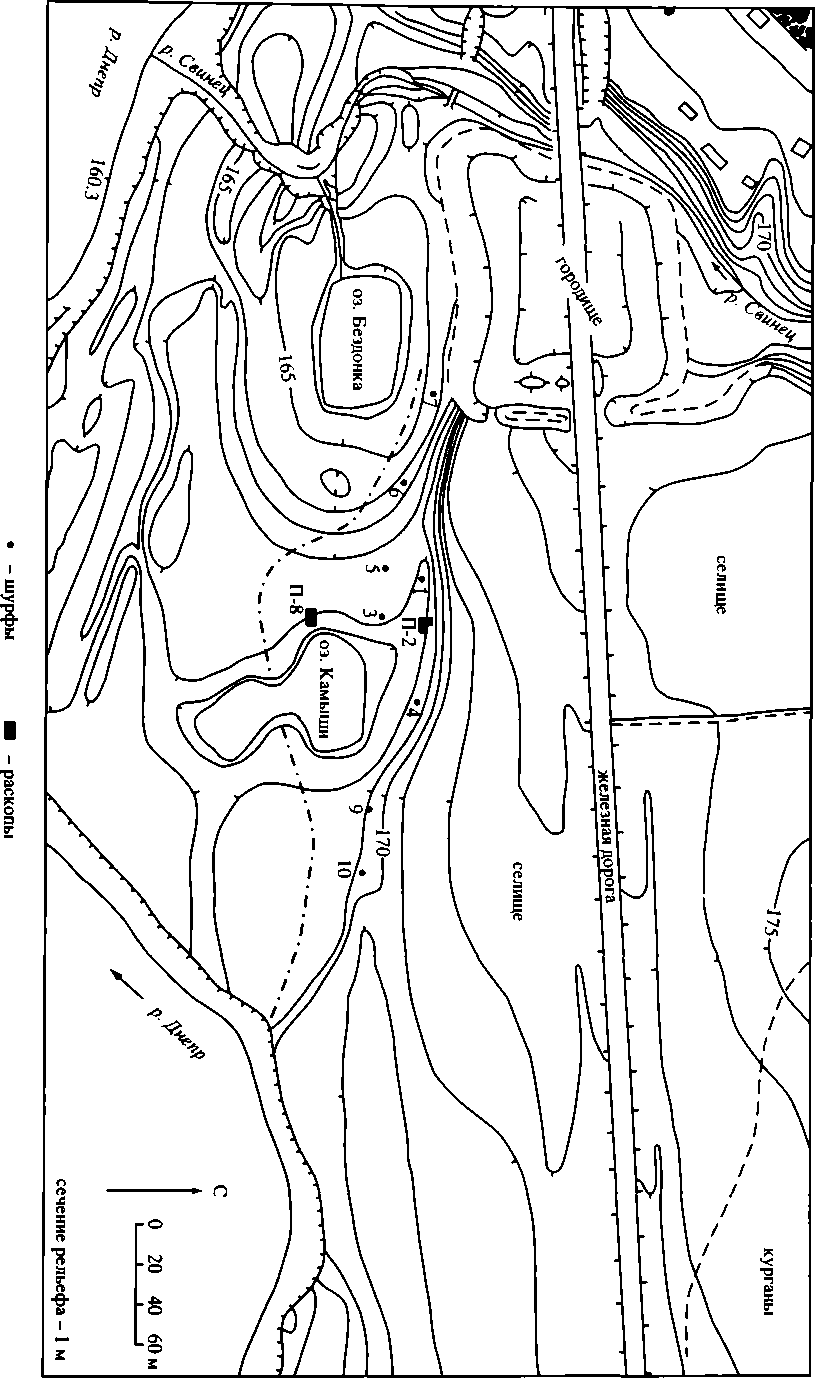

Переувлажненный участок, примыкающий к надпойменной террасе, на первый взгляд представляется малопригодным для жизни. Вскрытые напластования, которые были подразделены на пять горизонтов, свидетельствуют о том, что на самом раннем этапе освоения данной территории проводились работы по засыпке влажной ложбины, вероятно, старичного происхождения. Зафиксированы и две пары деревянных мостков, перекинутых через низину. Однако позже на песчаной засыпке и перекрывающем ее слое оторфованно-го строительного мусора были возведены постройки (два строительных яруса), от которых сохранились остатки отопительного сооружения и небольшая купольная печь. Количество находок в районе сооружений относительно невелико, однако среди них можно указать три скандинавских амулета (рис. 2).

Одним из важнейших итогов изучения притеррасного участка явилось получение серии абсолютных дат. Сохранность дерева в нижних частях напластований позволила осуществить дендрологический (10 образцов)2 и ра-

Рис. 1. План Гнёздовского археологического комплекса

■J £003 "613 LINS HVd HHJOVOHXdV У±Л±И1ЭНИ КИНЗГПЗООЭ 3HM±VdM

Рис. 2. Амулеты

1 - подвеска в виде миниатюрного копья; 2 - кресаловидная подвеска; 3 - подвеска-меч диоуглеродный (И образцов)3 анализы. Подавляющее большинство образцов происходит из самого нижнего горизонта - песчаной засыпки. Радиоуглеродные даты охватывают достаточно большой промежуток времени: самая ранняя дата - 83(135)231 г. н.э., самая поздняя - 890(984)1020. Во многих случаях одни и те же образцы были датированы обоими способами. Анализ данных показывает в ряде случаев значительное расхождение между радиоуглеродными и дендрологическими датами. Этот факт может иметь разные объяснения. Прежде всего, большинство образцов древесины, представленных для анализа, относилось к деревьям, имевшим небольшой биологический возраст, что существенно затрудняет процедуру дендроанализа и снижает достоверность результатов. Большинство дат предложено только исходя из предположения о происхождении образцов из слоя X в., опирающегося на археологическую датировку памятника (Карпухин, 2001. С. 206). Однако учитывая старичное происхождение низины, из песчаной засыпки которой взяты образцы, мы не можем исключать попадания в нее древесины в период, намного предшествующий Гнездову. Таким образом, в нескольких случаях, вероятно, следует отдать предпочтение радиоуглеродным датам, значительно удревняющим образцы. Тем не менее, некоторые результаты заслуживают особого внимания. Прежде всего это серия из двух дат, полученных в результате радиоуглеродного анализа образцов, взятых из разных серий годичных колец ствола одного и того же дерева: 890(984)1020 и 890(967)990 гг. Ствол, имевший достаточно большой для нашей выборки возраст (134 года), был датирован также и дендрологическим методом. Полученная дата - 1002 г. - попадает в интервал калиброванного возраста одного из образцов и лежит рядом с интервалом второго. Таким образом, очевидно, что данная дата может служить опорной точкой для датировки вышележащих археологических напластований. Полученный результат представляется чрезвычайно важным: он позволяет утверждать, что строительство сооружений в притеррасной ложбине относится ко времени не ранее начала XI в. Эта дата вполне согласуется с хронологией бытования находок из состава двух строительных горизонтов, являясь, в свою очередь, основанием для датировки как всего набора индивидуальных находок, так и керамической коллекции.

Другим важным итогом, полученным в результате исследований притеррасного участка, является информация об истории изменения водного режима Днепра, что позволило датировать время начала формирования аллювиальных отложений периодом не ранее XVII в. На это указывают найденные на поверхности культурного слоя фрагменты печных зеленых (муравленых) поливных изразцов {Пушкина, Мурашева, Нефедов, 2001. С. 17). О динамике накопления речных отложений говорит находка стеклянного стакана последней четверти XIX в.4 на глубине 30 см от современной поверхности, в нижних слоях среднего горизонта балласта. Это свидетельствует о том, что более половины речных наносов отложилось в период с конца XIX до XX в. Археологические данные находят подтверждение в итогах многолетних исследований почвоведов и геоморфологов, позволивших реконструировать историю изменения русла Днепра и показавших, что в период расцвета Гнездова оно пролегало гораздо ближе к Центральному городищу, чем в наши дни. Исследования продемонстрировали также, что в гнёздов-ское время современная территория поймы функционировала в режиме первой надпойменной террасы, соответственно надпойменная терраса являлась второй надпойменной террасой {Зазовская, Бронникова, 2001. С. 197-201).

Комплексные палеозоологические и палеоботанические исследования пойменных находок позволили добавить красок скупой археологической информации. Определение пород дерева5 показало, какую древесину использовали для сооружения построек, саней, кораблей и домашней утвари. Преобладающим поделочным материалом оказалась сосна, на втором месте стоит ель. Отдельные предметы были изготовлены из дуба, ясеня, яблони,

। ивы и клена. Изученная коллекция костного материала показывает, что охота не играла существенной роли в пищевом рационе жителей Гнездова. Абсолютно преобладают остатки домашних животных, среди них доминирует крупный рогатый скот, далее с отрывом следует свинья. Интересно, 1 что крупный рогатый скот служил не только основным источником живот-। ного белка, но и использовался в качестве тягловой силы, о чем свидетельствуют сильно измененные (“растоптанные”) суставные поверхности и раз-I росшиеся остеофиты первых двух фаланг6.

В 2001 г. были начаты работы на втором участке, расположенном к за-। паду от озера Камыши, вблизи южной границы распространения культурно-1 го слоя (раскоп П-8). В настоящее время раскопано 96 м2. Мощность культурного слоя невелика - 20—40 см (без учета ям), он оказался сухим и не содержал органических остатков. Их отсутствие всегда затрудняет интерпретацию археологических объектов, поэтому для получения максимальной । информации применялись различные методы: геохимический анализ почв7, i биоморфный8 и микологический9 анализы. Близость раскопа к воде и ис-। пользование грязевой помпы позволили осуществить полную промывку । культурного слоя.

Состав находок говорит о том, что на этом участке располагался произ-। водственный комплекс, связанный с обработкой металлов. Наиболее ярко характеризуют производственную деятельность обилие металлических j шлаков, большое количество фрагментов тиглей, ряд ремесленных инструментов, отдельные находки ремесленного брака, фрагменты литейных 1 форм. Исследование ювелирного производства Гнездова показало, что деятельность ремесленников протекала не в отдельной производственной зоне, а на удаленных друг от друга участках поселения. До раскопок в пойме выделяли три участка такого рода. Один из них был обнаружен на городище, два - на территории селищ, окружающих укрепленную часть поселения ^Ениосова, 1999. С. 11-12). Пойменный участок можно характеризовать как четвертую зону, связанную как с обработкой черных металлов, так и с ювелирным делом.

Стратиграфия и планиграфия участка (несмотря на небольшую мощность культурного слоя) оказались достаточно сложными. Результаты ис-। следования показали, что некоторые разновременные сооружения, сменяя друг друга, наследуют единую структуру и являются не просто совокупно-< стью последовательно сменяющих друг друга объектов, а, по сути, постоянно подновляемым единым производственным комплексом. На данный момент можно выделить четыре этапа существования комплекса. Подробная характеристика истории развития участка и публикация материала не вхо-. дят в задачу данной статьи, и мы остановимся лишь на отдельных аспектах интерпретации материала и выводах.

Самые ранние объекты - две ямы в западной части участка исследованной территории выделены в этап I. Одна из них исследована полностью, часть второй уходит за границы раскопа. Полностью исследованная яма (4в) вытянута в направлении запад - восток и имеет правильную геометрическую форму - прямоугольную с закруглением в восточной части (размеры 220 х 154 см), большую глубину (130-140 см от уровня материка), отвесные стенки и плоское дно. На дне ямы лежал зольный слой с крупными углями. В составе слоя зафиксирован целый ряд находок: несколько бусин, монета Василия I (867-886), отчеканенная в византийском Херсонесе10, бронебойный ланцетовидный наконечник стрелы - типа 77/1, по классификации А.Ф. Медведева (1966. С. 79), гвоздь и фрагмент бородки ключа. Вся керамика, найденная в яме, - лепная (представлена только мелкими фрагментами).

Вторая яма (46) имеет неправильную удлиненную форму, отвесные стенки и уплощенное дно, на ее дне также зафиксирован угольный слой. В ее заполнении найдены серебростеклянная многочастная пронизка и крупные фрагменты только лепной керамики. Обе ямы, недолго просуществовав (судя по небольшой мощности придонных отложений), были намеренно забутованы плотной материковой супесью.

О производственном их характере свидетельств нет, что прекрасно подтвердила серия геохимических анализов придонного слоя, не показавшая никаких превышений содержания металлов в почве.

Следующий этап (этап II) представлен несколькими объектами, однако наибольший интерес вызывает яма, связанная с производственными процессами и расположенная в юго-западной части участка над ямами предыдущего этапа (яма 4а). О связи с вышеописанными объектами можно говорить только на основании конструктивных особенностей ямы, которая в придонной части полностью повторяет конфигурацию ям первого этапа (46 и 4в), представляя собой двухкамерную восьмеркообразную конструкцию. Примечательно, что обе камеры полностью ложатся на контуры предшествующих ям.

Многочисленные шлаки указывают на связь данного сооружения с металлообработкой. Большая часть шлаков представляет собой фрагменты ошлакованной части глиняной обмазки очага, их суммарный вес не превышает 700 г. В пределах сооружения зафиксированы 2 массивных куска кузнечного шлака весом 800 г. Они представляют собой конгломерат продуктов коррозии железа, мелких углей, кальцинированных костей и глины и имеют выпукло-вогнутую форму, типичную для шлаков, образующихся на дне очага при кузнечных работах (Bachmann, 1982. Р. 9, 10). Вероятно, рассматриваемое сооружение являлось остатком кузнечного горна, который служил для нагревания до заданных температур полуфабрикатов железа и стали при кузнечной ковке и готового изделия при кузнечной обработке. Возможно, очаг располагался в западной камере постройки, именно там сконцентрированы крупные фрагменты глиняной обмазки. В восточной ча-

। сти могли располагаться мехи. Подобная конструкция археологически зафиксирована в средневековом Тронхейме при раскопках мастерской середины ХП в. (McLees, 1996. Р. 128. Fig. 10).

Вторая камера, по мнению исследователей, либо предназначалась для размещения мехов, либо использовалась как емкость для хранения флюсов. Полное отсутствие фрагментов тиглей может говорить о том, что производ-। ственная деятельность была связана только с обработкой черных металлов.

Двухкамерность постройки и сложная конфигурация дна ямы позволяют ; вернуться к вопросу интерпретации сооружений первого этапа, характер ко-■ торых неясен и вызвал много споров.

Совпадение контуров камер ямы второго этапа с более ранними ямами (позволяет предполагать неслучайность этого факта. Возможности интер-। претации лежат в двух сферах: производственной и культовой. Интересный । материал для одного из возможных вариантов реконструкции предоставля-) ют результаты исследования железоделательного производства салтовской । культуры на территории Днепре-Донского междуречья. Там зафиксирова-1 ны случаи предварительной подготовки площадки для металлургических (горнов, для чего сначала выкапывалась яма, которая затем заполнялась 1 влажным футеровочным песком. После этого для придания формы будуще-! му рабочему пространству часть песка выбиралась. На ромейском городище . Животинное отмечен случай устройства производственной печи в засыпан-। ном котловане жилища (Колода, 1999. С. 47). Возможно, в рассматриваемом । нами случае для устройства кузнечного горна использовались углубленные 1 части погибших ранее сооружений.

Второй вариант интерпретации связан с предположением о культовом : характере ранних ям (Мурагиева, Фетисов, Ениосова, 2003. С. 102). В поль-• зу этой гипотезы говорят очень недолгий срок их существования (на стенках (сохранились даже следы заступа, что в условиях супесчаного грунта являет-х ся чрезвычайной редкостью) и очевидная связь с последующим производст-। венным сооружением. Придонный слой, состоящий только из крупных уг-. лей и золы, также нельзя назвать характерным для жилых или хозяйствен-। ных построек.

Интерпретация археологических объектов как культовых при отсут-(ствии достоверных представлений о культовой практике всегда выглядит 1 умозрительной и несколько спекулятивной. Рассматриваемый нами слу-1 чай не является исключением, так как прямые аналогии неизвестны. - Аналогии удалось обнаружить лишь в рамках металлургического комплекса эпохи бронзы — Каргалов. Его исследователи полагают, что некоторые ямы, предшествующие производственным сооружениям, использовали в культовых целях (Черных, 2002. С. 93-105. Рис. 4, 1, 7, 8, 7 7, 72), < однако Каргалы слишком далеко отстоят по времени от Гнездова, чтобы служить основанием для однозначной реконструкции. В заключение рассмотре ния данного сюжета необходимо отметить, что не стоит исклю-' чать и совмещения функций (производственной и культовой) ям раннего . этапа. Окончательно разрешить вопрос может лишь дальнейшее накопление материала.

К этапу III относится целый комплекс сооружений, причем на исследованном участке отчетливо выделяются две зоны: производственная (на юго-востоке) и хозяйственная (на севере и западе).

Находки, связанные с обработкой металлов, сконцентрированы на юго-западе, на остальной территории они единичны. Центральным производственным объектом данного этапа является яма (4) сложной конфигурации, занимающая место двухкамерной ямы второго этапа (4а). Однако ее форма еще более сложная (к траншееобразной части на данном этапе добавлена с юга “чашеобразная” часть). Это свидетельствует об изменении конструкции производственного сооружения, интерпретируемого нами как кузнечный горн, расположенный в мастерской, связанной с обработкой металла.

Рассматриваемое сооружение существовало недолго, об этом говорит относительно тонкий придонный слой гумусированной супеси, который перекрыт довольно мощным слоем пожара. В “чашеобразной” части хорошо фиксируется прослойка, содержащая большое количество фрагментов обожженной глины, которая, скорее всего, является остатками глиняной стены, рухнувшей во время пожара. Вероятно, это была невысокая глиняная стенка, защищавшая мехи от высокотемпературного воздействия. Кузнечный горн подобного вида реконструирован на основе материалов из раскопок Хедебю (Westphalen, 1989. S. 79:2).

Об усложнении производственных процессов свидетельствует набор находок, связанных с металлообработкой. Если на предыдущем этапе фиксируется лишь обработка железа, о чем свидетельствуют многочисленные шлаки, то на данном этапе можно говорить о полифункциональ-ном характере мастерской, сочетающей ювелирное дело и обработку железа, что документируется как находками тиглей и фрагмента свинцо-во-оловянного слитка, так и довольно многочисленными железными шлаками. Сочетание цветной и черной металлообработки зафиксировано в Гнездове не впервые. Раскопки на Западном селище в конце 1960-х - начале 1970-х годов принесли многочисленные свидетельства совместной деятельности кузнецов и ювелиров в пределах одних и тех же производственных сооружений (Вешнякова, Булкин, 2001. С. 45). Полифункциональность мастерских - явление обычное для эпохи викингов, как в Северной (Рибе, Бирка, Фюркат, Лейре и др.), так и в Восточной Европе (Старая Ладога, Крутик, Городок на Ловати и др.).

В то время как идентификация рассмотренного объекта с кузнечноювелирным горном сомнений не вызывает, интерпретировать остальные сооружения гораздо сложнее. В качестве примера рассмотрим большую траншееобразную яму 28 (длина 5,8 м, ширина до 2 м, глубина 60 см). В южной ее части зафиксирована большая столбовая яма. Сооружения такого типа, не содержащие остатков отопительного устройства, помимо Гнездова зафиксированы на многих синхронных Гнездову поселениях, например, в Тимереве (Дубов, 1982. С. 171, 175). Целую группу длинных канавообразных сооружений Е.Н. Носов выделяет на Рюриковом городище. Для интерпретации данных построек он привлекает материалы Старой Ладоги, культурный слой которой намного более информативен бла- годаря сохранившейся в нем органике. В Старой Ладоге сооружения с вытянутой углубленной частью имели хозяйственное назначение и использовались, вероятнее всего, как кладовые для хранения продуктов и хозяйственного инвентаря. Они имели легкие плетневые стены и, вероятно, жердевые крыши {Носов, 1990. С. 109, 111). Удлиненные постройки с углубленной частью зафиксированы в эпоху викингов и за пределами Восточной Европы, например в Дублине, где они трактуются также как кладовые {Wallace, 1992. Part 1. Р. 17; Part 2. Р. 66. Fig. 40).

Вероятнее всего, яма 28 является остатком постройки подобного типа; кроме ее конфигурации об этом свидетельствует и древесный тлен от нескольких длинных жердей, сохранившийся в придонной части заполнения. Весьма интересную информацию для интерпретации объекта дают результаты биоморфного анализа, демонстрирующие присутствие большого количества фитолитов. Их состав показывает, что в яме сохранились остатки разнообразных сожженных трав, солома культурных злаков и стебли тростника или камыша. Результаты биоморфного анализа подтверждаются и данными микологических исследований, демонстрирующих преобладание среди грибных сообществ, выявленных в яме 28, патогенов многих растений, в том числе и сельскохозяйственных, часто развивающихся на поверхности злаков. Результаты биоморфного и микологического анализов могут трактоваться двояким образом: либо в слое заполнения ямы сохранились остатки сгоревшей крыши, перекрытой сеном и соломой, либо в хозяйственной постройке, частью которой являлась яма, хранилось сено или запасы зерна.

Встреченная в одном из образцов придонной части почвенная нематода (представитель почвенных беспозвоночных) позволяет предположить, что яма оставалось открытой длительный период. На ее поверхности начались процессы почвообразования, и в толще отложений ямы поселилась почвенная фауна.

Предположение о том, что яма была засыпана не сразу, находит подтверждение в керамическом материале: в придонном слое преобладает лепная керамика (62%), многочисленны находки раннегончарной керамики, аналогии которой выявлены среди великоморавского материала. На этом фоне резко выделяются фрагменты горшков так называемого “южного (среднеднепровского) типа”, распространенных в основном на территории Среднего Поднепровья. Эти горшки прекрасного качества, сделаны из очень плотного теста и свидетельствуют о достаточно высоком развитии гончарства; они имеют хорошо выраженное плечо в верхней трети сосуда и венчик “манжетообразной” формы {Каменецкая, 1988. С. 260, 261). Вполне возможно, что примесь керамики этого вида появилась в заполнении ямы уже в период ее запустения.

Сооружения третьего этапа погибли в результате пожара. После пожара поверхность была снивелирована и перекрыта слоем материковой супеси, который хорошо читается в заполнении ям и на поверхности погребенного дерна, составляя на части участка единый хорошо вычленяемый слой и позволяя синхронизировать объекты.

Не исключено, что гибель сооружений третьего этапа и дальнейшая перепланировка участка связаны с какими-то существенными событиями в жизни обитателей Гнездова. На характер этих событий указывают заметные изменения в керамическом материале. Слои, лежащие выше горизонта нивелировки, содержат ощутимую долю так называемой “среднеднепровской керамики”, в то время как на третьем этапе она не встречена нигде, за исключением ямы 28, которая после гибели, как показал результат био-морфного анализа, долго стояла открытой. Немаловажны также и находки двух ременных накладок, относимых к “черниговскому” центру изготовления ременной гарнитуры (Л/урашева, 2000. С. 94). Материалы гнёздовского археологического комплекса, прежде всего распространение камерного обряда погребения, свидетельствуют об усилении “киевского влияния” после середины X в. (Нефедов, 1998. С. 41). На возможный насильственный характер этих изменений указывает выпадение целой группы кладов в 950-х -начале 960-х годов (Пушкина, 1999. С. 413).

К финальному этапу IV отнесены все объекты, лежащие выше “горизонта нивелировки”. Они относятся к условно выделяемому горизонту 2, который представляет собой прослеживаемый на всей территории исследованного участка и перекрывающий все углубленные части построек достаточно однородный слой гумусированной супеси со значительными включениями угля. Горизонт 2 связан в основном с финальным этапом жизни на исследованном участке. Однако детальное изучение объектов показало, что стратиграфически он неоднороден, и на отдельных участках можно выделить несколько строительных горизонтов, в соответствии с которыми вычленяются три его периода - IVa, бив.

После событий, связанных с гибелью сооружений ПТ этапа, и нивелировки участка наблюдается частичное изменение характера застройки; в “хозяйственной зоне” больше не фиксируются постройки (“кладовые”) с углубленной канавообразной частью. Большая часть сооружений связана с ремесленной деятельностью по обработке металлов.

Наиболее интересные и хорошо сохранившиеся объекты относятся к. финальному периоду этапа IV (этап IVb). Практически все сооружения на данном этапе связаны с обработкой черных и цветных металлов. Центром-производственной зоны является развал большого каменного очага. В его центре зафиксирована мощная подушка прокаленной до оранжевого цвета супеси диаметром около 80 см. С востока к очагу примыкает яма правильной овальной формы с крутыми стенками и плоским дном (яма 42). На дне ямы зафиксирован плотный сажисто-углистый слой. При разрушении очага часть камней обрушилась в яму. Под слоем рухнув ших в яму. камней фиксируется тонкая прослойка желтой супеси. Вполне возможно, что она маркирует деревянное перекрытие ямы и является результатом! “натопта”.

Комплексы, состоящие из очага и приочажной ямы, встречены и на других поселениях, синхронных Гнездову. Так, например, яма с расположенным! на ее краю очагом была исследована И.В. Дубовым в Тимерево (Дубов, 1982. С. 154, 155). Судя по составу находок, очаг использовался для кузнечных ра-1

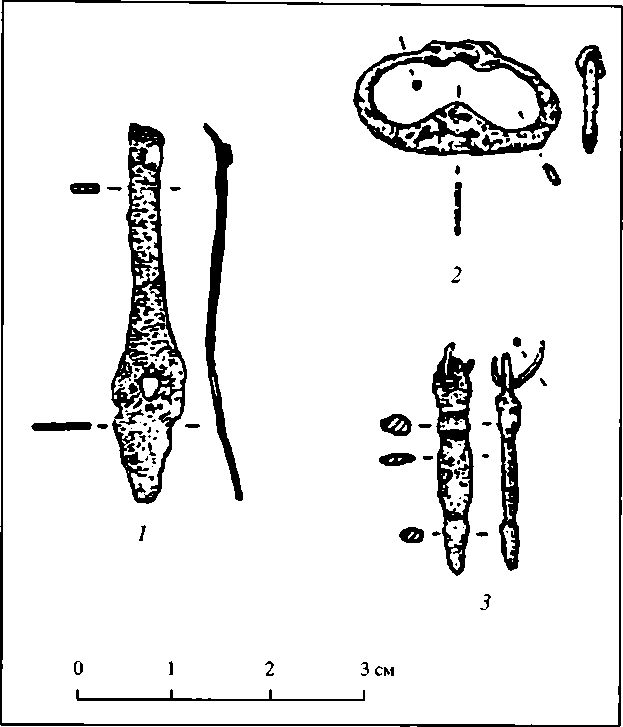

Рис. 3. Инструменты

/ - тесло; 2 - лучковое сверло; 3 - штихель; 4 - ювелирный молоточек бот и для ювелирного дела. Такой же комплекс был обнаружен в слоях второй половины IX в. Старой Ладоги (Кирпичников, Назаренко, 1997. С. 77).

Возможно, как полагает Б.А. Колчин, этот предгорновой выем создавал удобства при работе с мехами, расположенными на перекрывающем яму помосте (Колчин, 1953. С. 34). Интересно отметить, что анализ грибных сообществ из приочажной ямы продемонстрировал присутствие спор грибов, разрушающих кератин и развивающихся на шерсти, перьях, волосах и коже, -возможно, это свидетельство присутствия в этом районе кожаных мехов.

Находки этапа IV, свидетельствующие о наличии ювелирного производства, представлены керамическим комплексом литейщиков, производственным сырьем и отходами, инструментами для пластической деформации и отделки отливок, а также приспособлениями для взвешивания металла. Среди инструментов можно отметить прекрасно сохранившийся штихель, ювелирный молоточек, лучковое сверло (рис. 3). В районе очага был обнаружен довольно редкий инструмент - циркулярное точило. В пойменной мастерской найдены коромысло весов и гирьки - бочонковидная и редкие для Гнездова свинцовые цилиндрические. Простые в изготовлении, менее точные и ценные, чем другие типы гирек, они, вероятно, использовались для взвешива- ния необходимых порций металла перед плавкой в тигле. В этом случае не требовалось такой строгой точности веса, как в торговых операциях. Свинцовые гирьки различной формы часто встречаются в контексте аристократических мастерских эпохи викингов.

Так, в Бирке при раскопках производственной зоны в 1990-1995 гг. обнаружено более 300 разновесок, большинство которых изготовлено из свинца (Gustin, 1997. Р. 163-177). Они найдены также в исследованных мастерских Рибе, Хедебю, Дублина и Йорка (Owen, 1999. Р. 118-126).

Среди инструментов для литья доминируют тигли. Несмотря на то что среди них нет ни одного целого экземпляра, весь массив находок можно разделить на четыре неравноценные группы.

Остановимся лишь на последней группе, представленной единственным экземпляром редко встречающихся плавильных сосудов. Это плоскодонное блюдце диаметром 60 мм. Форма сосуда, а также состав металла, обнаруженного на его стенках (серебро и свинец), позволяют утверждать, что его использовали для очистки серебра от примесей - купеляции. Считается, что находки сосудов для купеляции среди других остатков цветной металлообработки свидетельствуют об умении очищать благородные металлы и, следовательно, о высоком уровне мастерства ювелиров (Мурашева, Фетисов, Ениосова, 2003. С. 104—106).

Анализ заполнения тиглей, литейных форм, слитков и выплесков металла, пластин, заготовок, полуфабрикатов и отходов производства, а также готовых изделий, дает возможность получить максимально полное представление о сырьевой базе ювелиров пойменной мастерской. Помимо серебра они использовали высокопробное золото, чистую медь, бронзу, латуни и легкоплавкие сплавы. Тем не менее, специализация этой мастерской - обработка благородных металлов - очевидна.

Примечательно, что на раскопанном участке пойменной мастерской впервые зафиксирована концентрация сырьевых продуктов и производственных отходов из золота. Редчайшей находкой является миниатюрный (3,1 г) слиток золота очень высокой пробы, со следами ударов ювелирного молоточка. Практически аналогичный слиток найден в 2003 г. на центральном Гнёздовском городище. Несмотря на то что золотые слитки встречаются иногда в составе кладов эпохи викингов, на поселении, в производственном контексте, прежде был известен лишь один экземпляр - из Хедебю (Armbruster, 2002. S. 132, 133. Abb. 1, 2).

Есть основания предполагать, что исследованная мастерская связана со скандинавской производственной традицией. Об этом свидетельствуют не только найденные свинцовые гирьки, но и два обломка глиняных литейных форм для отливки овальных фибул, а также фрагмент рубчатой (“бусин-ной”) проволоки, изготовленной с помощью специального инструмента — органариума — и часто использовавшейся в скандинавских ювелирных украшениях. В пределах мастерской найдены также предметы несомненно скандинавского происхождения - кресаловидная подвеска-амулет, пряжка, украшенная в стиле борре, небольшая антропоморфная фигурка — “гнёздовский идол” (Мурашева, 2005).

Сооружения финального этапа погибли в результате пожара, о чем свидетельствуют многочисленные включения угля.

Подводя итоги обзору исследованного производственного комплекса, необходимо остановиться на вопросах хронологии. Совокупность данных говорит о том, что участок функционировал на протяжении достаточно долгого времени, однако хронологические рамки его существования с большой степенью точности пока определить невозможно. Наиболее значимыми хронологическими маркерами являются монета византийского Херсонеса 60-х годов IX в., найденная в самой ранней яме, и наконечник ножен меча из финального горизонта. Подобные наконечники встречены в основном у балтских племен (Кулаков, 1990. С. 30, 31). Они относятся к восточно-прусской группе, по типологии П. Паульсена {Paulsen, 1953. S. 34), и датируются, по мнению С.Ю. Каинова, концом X - началом XI в. Именно эти находки и определяют промежуток времени, к которому можно отнести исследованный комплекс.

Важным показателем для датировки объектов является также соотношение находок лепной и гончарной керамики. Обработка керамического материала дает весьма интересные результаты. В ямах первого этапа зафиксирована только лепная керамика. В сооружениях, относящихся ко второму этапу, лепная керамика составляет 92%, а круговая, соответственно, 8%. В связи с этим необходимо обратиться к вопросу о времени появления в Гнездове гончарного круга. По этому поводу существуют две точки зрения. Е.В. Каменецкая полагает, что это событие можно относить к концу первой четверти X в. {Каменецкая, 1977. С. 114, 115). Ю.Э. Жарнов отодвигает появление круговой керамики в Гнездове ближе к середине X в. {Жарнов, 1992. С. 131, 132). Так или иначе, наличие небольшого количества фрагментов круговой керамики в яме, относящейся ко второму этапу, не позволяет датировать ее временем ранее второй четверти X в. На третьем этапе количество лепной керамики резко сокращается, она составляет всего 46%. В финальном горизонте абсолютно преобладает круговая керамика (95%).

Выше подробно рассмотрены аргументы, позволяющие считать, что время сооружения кузницы второго этапа не намного отстоит по времени от ям, отнесенных к первому этапу. Это существенное обстоятельство не позволяет датировать сооружение первых объектов исследованного участка временем ранее второй четверти X в. Таким образом, время существования производственного комплекса на пойме можно ограничить промежутком от второй четверти X в. до рубежа X-XI вв.

Важнейшей вехой в истории комплекса является гибель сооружений третьего этапа, последовавшая за ней нивелировка поверхности и частичная перепланировка участка, которая сопровождалась появлением керамики среднеднепровского типа, шиферных пряслиц и ременных украшений “черниговской школы”. Археологические источники дают возможность предполагать, что именно в этот момент происходит перелом в отношениях между Гнездовом и Киевом. Очевидно, что этот процесс не был мирным. Я.В. Френкель, исследовав коллекцию бус, датирует “горизонт нивелиров-

Раскоп П-2

Раскоп П-8

|

--------- Середина XI века (?) ГОРИЗОНТ 1-2 Постройки |

------Конец X - начало XI века (?) ЭТАП IV |

|

|

ГОРИЗОНТ 3 Постройки |

||

|

Горизонт нивелировки 950-960 гг. |

||

|

ГОРИЗОНТ 4 Строительный мусор |

||

|

ЭТАП Ш |

||

|

ГОРИЗОНТ 5 83(135)231 - 1002 гг. Песчаная засыпка притеррасной низины |

||

|

ЭТАП II Вторая четверть X века (?) |

||

|

ЭТАП I |

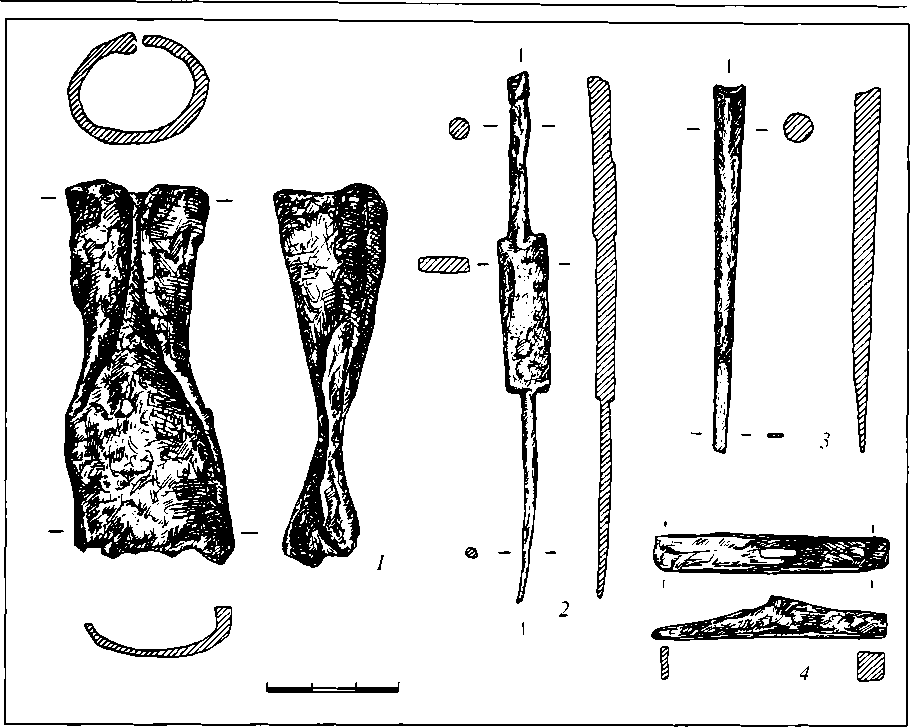

Рис. 4. Стратиграфия напластований исследованных участков пойменной части поселения (схема)

ки” в пределах 950-960 гг. Таким образом, изменение взаимоотношений Киева и Гнездова происходило, вероятно, в эпоху Святослава.

Сопоставление материалов (рис. 4), полученных при раскопках притеррасного участка (раскоп П-2) и производственного комплекса (раскоп П-8), показывает, что строительство сооружений в притеррасной ложбине началось либо незадолго до гибели производственного центра около озера Камыши, либо даже после. Как уже говорилось, постройки на территории раскопа П-2 начали возводить после 1002 г. Время прекращения жизни объектов на П-8 точно указать пока невозможно. В качестве рабочей гипотезы можно предложить рубеж X-XI вв. - начало XI в. Небольшая исследованная площадь не позволяет пока предложить надежного объяснения прекращению жизни на одном из участков поселения и продолжению ее на другом. Однако важно отметить, что характер материала и его скандинавская составляющая остались неизменными и, таким образом, можно утверждать, что в начале XI в. Гнёздово продолжает функционировать в качестве раннегородского центра.

Подводя итоги первым пяти сезонам раскопок на территории пойменной части гнёздовского поселения, необходимо отметить, что исследования не только выявили новую категорию источников (деревянные предметы) и позволили получить интересную информацию по истории металлообработки и ювелирного ремесла, но и (самое главное) внесли определенный вклад в разработку хронологии гнёздовского археологического комплекса.

Список литературы Исследования на территории пойменной части гнездовского поселения. Первые итоги

- Вешнякова К.В., Булкин В.А., 2001. Ремесленный комплекс гнездовского поселения (по материалам раскопок И.И. Ляпушкина)//Гнездово. 125 лет исследования памятника: Археол. сб. М. (Тр. ГИМ. Вып. 124.)

- Дубов И.В., 1982. Северо-Восточная Русь в эпоху раннего средневековья. Л.

- Ениосова Н.В., 1999. Ювелиирное производство Гнездова (по материалам курганов и поселения): Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.

- Жарнов Ю.Э., 1992. Погребальный обряд Древней Руси по материалам Гнездовского некрополя: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.

- Каменецкая Е.В., 1977. Керамика IX-XIII вв. как источник по истории Смоленского Поднепровья: Автореф. дис. … канд. ист. наук. М.

- Каменецкая Е.В., 1988. О некоторых типах керамики Гнездова//СА. № 1.

- Карпухин А.А, 2001. Некоторые результаты дендроанализа материалов из раскопок в Гнездове//Гнездово. 125 лет исследования памятника: Археол. сб. М. (Тр. ГИМ. Вып. 124.)

- Кирпичников А.Н., Назаренко В.А., 1997. Деревянные сооружения Старой Ладоги по раскопкам 1984-1991 гг.//Древности Поволховья. СПб.

- Колода В.В., 1999. Черная металлургия Днепро-Донского междуречья во второй пол. I тыс. н. э. Харьков.

- Колчин Б.А., 1953. Черная металлургия и металлообработка в Древней Руси. МИА. № 32.

- Кулаков В.И., 1990. Древности пруссов VI-VIII вв. М.

- Медведев А.Ф., 1966. Ручное метательное оружие: Лук и стрелы, самострел. VIII-XIV вв. Л. (САИ. Вып. ??)

- Мурашева В.В., 2000. Древнерусские ременные наборные украшения (X-XIII вв.). М.

- Мурашева В.В. В печати. «Идол» из Гнездова//РА.

- Мурашева В.В., Фетисов А.А., Ениосова Н.В., 2003. Производственный комплекс на территории пойменной части Гнездовского поселения//Ладога и истоки российской государственности и культуры. СПб.

- Нефедов В.С., 1998. Гнездовский археологический комплекс и путь «из варяг в греки»//Гнездово: История и современность. Смоленск.

- Носов Е.Н., 1990. Новгородское (Рюриково) городище. Л.

- Пушкина Т.А., 1999. Нумизматические материалы из раскопок Гнездова//Великий Новгород в истории средневековой Европы. М.

- Пушкина Т.А., Мурашева В.В., Нефедов В.С., 2001. Новое в изучении центрального селища в Гнездове//Гнездово. 125 лет исследования памятника: Археол. сб. М. (Тр. ГИМ. Вып. 124.)

- Черных Е.Н. (ред.), 2002. Каргалы. М.

- Armbruster B., 2002. Goldschmiede in Haithabu -Ein Beitrag zum frьmittelalterlichen Metallhandwerk//Das archдologische Fundmaterial VII. Berichte ьber die Ausgrabungen in Haithabu. Bericht 34. Neumьnster.

- Bachmann H.-G., 1982. The identification of slags from archaeological finds//Occasional Publication of Institute Archaeology, University of London. London. № 6.

- Gustin I., 1997. Islam, Merchants, or King? Who was behind the Manufacture of Viking Age weights?//Vision of the Past: Trend and Traditions in Swedish Medieval Archaeology. Stockholm.

- McLees C., 1996. Itinerant craftsmen, permanent smithies and the archaeobishop's mint: The character and context of metalworking in medieval Troncheim//The Journal of the Historical Metallurgy Society. London. Vol. 30. № 2.

- Owen O., 1999. The lead bullion weights//Scar: A Viking Boat Burial on Sanday, Orkney. East Liton.

- Paulsen P., 1953. Schwertortbдnder der Wikingerzeit. Stuttgart.

- Westphalen P., 1989. Die Eisenschlacken von Haithabu//Bericht ьber die Ausgrabungen in Haithabu. Bericht 26. Neumьnster.

- Wallace P.F., 1992. The Viking Age Buildings of Dublin. Dublin. Part 1, 2.