Исследования скального навеса Биоче (Черногория) в 2010 году

Автор: Деревянко А.П., Булатович Л., Цыбанков А.А., Ульянов В.А., Кандыба А.В., Кривошапкин А.И., Бакович М.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Археология каменного века палеоэкология

Статья в выпуске: XVI, 2010 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521694

IDR: 14521694

Текст статьи Исследования скального навеса Биоче (Черногория) в 2010 году

Скальный навес Биочи расположен по левому борту долины р. Морача у подножия массивного известнякового блока в узле слияния рек Морача и Мала Риека, в 400 м выше по течению от устья р. Малая Риека, на высоте около 40 м над современным урезом (рис. 1). Долина реки Морача в окрестностях пещеры имеет крутые, местами отвесные борта. Ширина долины составляет около 350 м, глубина – 70 м, ширина днища долины – 250 м. Современное русло р. Морача прорезает днище долины на глубину около 35 м, формируя каньон шириной 30–40 м.

Рис. 1. Карта-схема Черногории с указанием нахождения скального навеса Биоче.

Археологические работы проводились в раскопе площадью 3,5 м2, который прирезан к раскопочной траншее прошлых лет [Duricic, 200 6 ] в северо-западном направлении – 7 м по линии G и 0,5 м от линии G к л и нии Н, в рамках квадратов G/10–16 общей сетки раскопочной площади.

В стратиграфическом разрезе выделено шесть основных подразделений. Значительная часть отложений подверглась сильным антропогенным изменениям или деформациям, связанным с боевыми действиями времен 2-й Мировой войны, хотя в наиболее удаленных от входа частях навеса их удалось обнаружить в неизменном виде.

Слой 1. На большей части разреза представляет материал, заполняющий антропогенное переуглубление и в различной степени перемешанный с веществом подстилающих отложений. В инситном залегании представлен легкой супесью черного цвета, обильно насыщенной полуразложившимся органическим детритом и мелким известняковым щебнем. Мощность сохранившихся фрагментов составляет около 30 см, хотя изначально, судя по остаткам отложений в полостях стенки навеса, она достигала 0,7-1,0 м и более.

Слой 2. Щебнисто-дресвянистая толща с включением сильнотрещиноватых глыб размером до 1 м в поперечнике с легкосуглинистым сильно опес-чаненным заполнителем светло-палевого цвета. Выделен локально в пред-входовой зоне. Представляет эксплозивную брекчию, образовавшуюся, судя по обнаруженным осколкам, в результате взрыва крупнокалиберного артиллерийского снаряда или авиабомбы. Мощность слоя около 1,5 м.

Слой 3. В ненарушенном состоянии представлен мелкощебнисто-дрес-вянистым горизонтом с супесчаным заполнителем порового типа, сцементированным карбонатным цементом до состояния травертинового конгломерата. Мощность слоя составляет от 25 до 10 см в зависимости от глубины зоны цементации. В фрагментированном виде выстилает днище антропогенного переугубления, где представлен дресвянистым прослоем с включениями обломков дресвянистых конгломератов, дезинтеграция которых произошла в результате механического и/или температурного воздействия.

Слой 4. Супеси от тяжелых до легких, коричневато-серые с зеленым оттенком, умеренно насыщенные обломочным материалом, содержащие прослой мелкоглыбово-щебнисто-дресвянистой отмостки с редкими включениями гальки известнякового состава. Местами под глыбами сохранились линзовидные фрагменты темных (гумусированных) рыхлых супесей, содержащих множественные обломки костей. Предполагаемый генезис слоя – отложения водотока с нестабильным гидрологическим режимом, когда этапы умеренной обводненности (накопление сероцветных супесей) чередовались с этапами маловодными (формирование гумусированных супесей) и многоводными (формирование глыбово-щебнистого прослоя с включениями крупной гальки). Мощность слоя достигает 90 см.

Слой 5. Суглинок тяжелый красновато-коричневый, обильно насыщенный хаотически ориентированным щебнистым материалом с включением единичных глыб. Изредка встречается крупная, хорошо окатанная галька, зачастую битая. Мелкий щебень и дресва также часто сильно трещиноваты. Предполагаемый генезис слоя – переотложенный склоновыми процессами материал, возможно, с частичной пролювиальной переработкой. Мощность слоя составляет около 20 см.

Слой 6 . Глины яркого охристо-желтого цвета, плотные, пластичные, с редкими хаотически ориентированными включениями дресвы и мелкого щебня известняков. В целом довольно слабо реагируют с соляной кислотой, за исключением локальных участков травертинообразования. По генезису представляют типичные отложения закрытых карстовых полостей и являются продуктом химического разложения известняков. На некоторых участках разреза в прикровельной части слоя наблюдается эрозионное вложение маломощных линз глин серых с зеленоватым оттенком и коричневых, с тонкими прослоями омарганцевания. Эти глины не реагируют с НС1. Вероятно, формирование их происходило в обогащенной растворенным кислородом и кислотами водной среде с очень спокойным или водозастойным гидрологическим режимом, – например, в мелководном непересыхающем заболоченном водоеме. Вскрытая мощность составляет 40 см.

В целом, формирование нижней пачки отложений разреза (серые и коричневые глины в кровле слоя 6, слой 5 и, вероятно, слой 4) непосредственным образом связаны с историей развития долины р. Морача. Долина реки пережила этап заполнения мощной толщей галечного материала до уровня, приблизительно соответствующего уровню навеса. Перегруженное наносами русло в то время должно было быть мелководным, многорукавным, с многочисленными протоками, затонами, побочнями и островами. Высокий уровень воды обеспечивал существование мелководных заболоченных водоемов, осадки которых сформировали отложения серых и коричневых глин в кровле слоя 6. В последствии река могла испытать этапы незначительного врезания или заполнения, однако уровень ее находился незначительно ниже пещеры. Об этом свидетельствуют супесчаные отложения слоя 4, песчаная составляющая которых идентична мелкозему из современного русла р. Морача. В дальнейшем, очевидно, река испытала достаточно быстрое врезание, и формирование вышележащих отложений происходило без ее участия.

В ходе раскопочных работ получено около 16 000 палеолитических каменных изделий и более 3 700 фрагментов костей крупных млекопитающих. Основная часть находок зафиксирована в литологических слоях 1–4. Несмотря на смешанный характер большей части коллекции, каменная индустрия стоянки выглядит достаточно однородной.

Сырьевой базой индустрии служил галечный материал из русла Мора-чи. Для расщепления использовались, в основном, кремни сургучного и серовато-зеленоватого цветов, средние эффузивы (базальтоиды), песчаники, алевролиты, лавы и лавобрекчии. Сырье представлено небольшого размера трещиноватыми гальками.

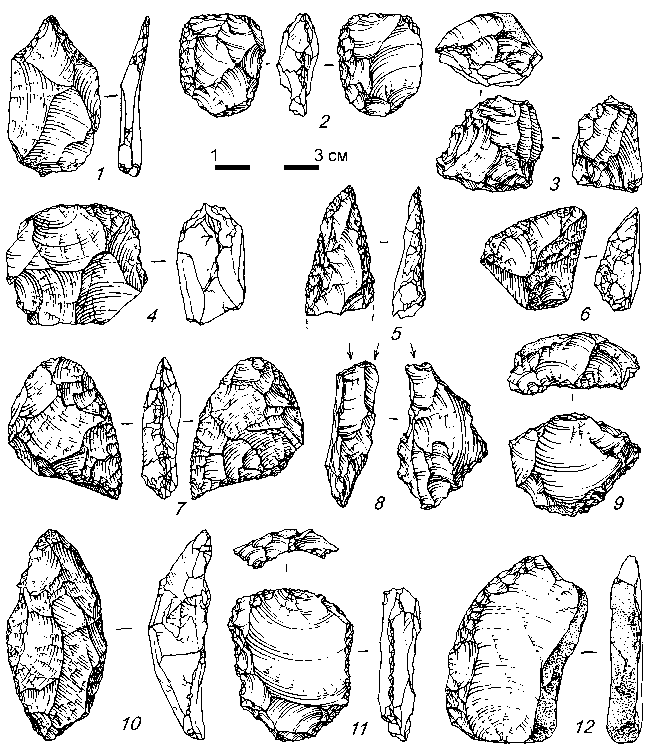

В первичном расщеплении доминирует радиальный способ скалывания в его одностороннем варианте (рис. 2, 4 ). Преобладают нуклеусы конической формы с выпуклым контрфронтом и относительно уплощенным фронтом скалывания, с которого снимались мелкие отщепы по всему периметру изделия. Близкое типологическое положение (возможно, этап в технологической цепочке) занимают ядрища, скалывание с которых проводилось не центростремительно, а продольно-поперечно, но при этом ударные площадки оформлены, также, по всему периметру нуклеуса. Выделяются несколько нуклеусов леваллуазского облика с более тщательным оформлением одной выпуклой площадки для получения одного скола (рис. 2, 9, 11 ). В коллекции

Рис. 2. Каменный инвентарь из скального навеса Биоче.

1, 5 – острия; 2 – тронкированно-фасетированное изделие; 3, 4, 9, 11 – нуклеусы;

6, 12 – скребла; 7 – бифас; 8 – резец; 10 – лимас.

присутствуют тронкированно-фасетированные изделия (рис. 2, 2 ), близкие по оформлению к леваллуазским ядрищам, но в более уплощенном варианте. Снятие сколов с этих нуклеусов (ядрищное утончение?) производилось как с одной тронкированно-фасетированной площадки, так и встречно, с двух площадок. Небольшой серией представлены нуклеусы верхнепалеолитического типа (рис. 2, 3 ), предназначенные для снятия удлиненных сколов – пластинок и микропластин. О достаточно развитой верхнепалеолитической технологии свидетельствуют объемное торцовое скалывание, ретушное (как правило, бифасиальное) оформление контрфронта или направляющего ребра на фронте. Кроме того, в коллекции представлены технические сколы, связанные с подправкой ударной площадки – т.н. сколы-таблетки.

В целом, для большинства нуклеусов характерны крайнее истощение формы и небольшие размеры, в среднем 3–4 см. Метрические параметры нуклеусов хорошо согласуются с пропорциями сколов, среди которых преобладают отщепы длиной до 3–4 см, однако типологически выраженные изделия имеют более крупные размеры.

В орудийном наборе доминируют мелкие и средние скребла, прежде всего, продольные формы (рис. 2, 12 ). Представлены, также, бипродоль-ные, конвергентные и поперечные скребла. Небольшие, но типологически выразительные серии составляют угловатые скребла (рис. 2, 6 ), обушковые формы, скребла-унифасы и скребла с высоким рабочим краем, образованным отвесной ретушью, а также лимасы (рис. 2, 10 ). Вторую по значению категорию орудий представляют ножи, лезвие которых подправлено чешуйчатой утончающей ретушью. Третье место среди орудий занимают остроконечники – мелкие мустьерские формы, леваллуазские треугольные сколы, острия с обушком, а также пластинчатые сколы с ретушированным скошенным вентралом (рис. 2, 1, 5 ). Достаточно представительны мелкие скребки, преимущественно боковые и концевые. Резцы составляют небольшую типологически маловыразительную серию (рис. 2, 8 ). Присутствуют тронкированно-фасетированные орудия, сходные по приемам оформления с техникой утилизации мелких ядрищ. Достаточно многочисленны зубчатовыемчатые и шиповидные орудия. Выделяется группа мелких треугольных тщательно обработанных бифасиальных изделий (рис. 2, 7 ).

В целом, по составу инвентаря и морфологическим особенностям изделий индустрия относится, скорее всего, к заключительной стадии среднего палеолита. В техническом отношении она непластинчатая, с небольшой долей техники леваллуа и приемами бифасиальной обработки. Присутствие в коллекции нуклеусов и орудий, типичных для эпохи верхнего палеолита, позволяет предположить наличие на стоянке верхнепалеолитических культурных слоев, нарушенных антропогенной деятельностью, а также может указывать на переходный от среднего к верхнему палеолиту характер индустрии.

Наиболее близкое технико-типологическое сходство прослеживается с позднемустьерскими комплексами многослойных стоянок Црвена Стена в

Черногории [BВaаkovic et аӏ., 2008], Виндия, Велика Печина и Муйина Печи-на в Хорватии [Κаrаvа^^ic, Smith, 1998]. Со г ласно этим аналогиям (особенно из Далмации), каменную индустрию Биоче можно датировать в хронологическом диапазоне 50–35 тыс. л.н.