Исследования солнечной активности в Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН

Автор: Боровик А.В., Головко А.А., Поляков В.И., Трифонов В.Д., Язев С.А.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 3 т.5, 2019 года.

Бесплатный доступ

В статье приведены основные результаты исследований Солнца в Байкальской астрофизической обсерватории (БАО) Института солнечно-земной физики Сибирского отделения Российской академии наук за 40 лет существования обсерватории. Кратко изложена история развития обсерватории, упомянуты телескопы, находящиеся на ее территории. Основное внимание уделено Большому солнечному вакуумному телескопу (БСВТ) и хромосферному телескопу полного диска Солнца. Рассказывается о научных задачах, которые решаются с помощью этих инструментов. Представлены некоторые результаты исследований, выполненных на БСВТ и хромосферном телескопе. Приведен список основных публикаций, в которых использованы результаты наблюдений в БАО.

Астрономические инструменты, наблюдения солнца, спектры, поляризация, комплексы активности на солнце, солнечные вспышки

Короткий адрес: https://sciup.org/142222482

IDR: 142222482 | УДК: 523.98, | DOI: 10.12737/szf-53201903

Текст научной статьи Исследования солнечной активности в Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН

Байкальская астрофизическая обсерватория (БАО) Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН (до 1993 г. — Сибирский институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн (СибИЗМИР)) расположена в пос. Листвянка на юго-западном побережье оз. Байкал, в 70 км от Иркутска. Географические координаты обсерватории: 104°53 30" E, 51°50 47" N. В БАО ведется мониторинг солнечной активности, проводятся проблемно ориентированные спектральные, спектрополяриметрические и фильтровые наблюдения нестационарных процессов в атмосфере Солнца с целью исследования механизмов их возникновения и развития [Отчет о научно-исследовательской и научно-организационной деятельности…, 2017].

Основной целью создания БАО в 60-е гг. ХХ в. была реализация уникального по тем временам проекта — создание Большого солнечного вакуумного телескопа (БСВТ). Инструмент, предназначенный для исследования тонкой структуры солнечных образований, должен был отвечать самым высоким требованиям, по отдельным параметрам превосходя мировые аналоги. Проект возглавил директор института член-корреспондент АН СССР В.Е. Степанов.

Развернутая в институте программа поиска пункта с оптимальным астроклиматом была нацелена прежде всего на обследование котловины оз. Байкал, где из-за значительной массы холодной воды регулярно удерживается инверсия температуры воздуха, благодаря чему эффективно подавляется конвекция, ухудшающая качество изображения [Ковадло, 2003] .

В 1966 г. в СибИЗМИР были начаты экспедиционные работы по выбору места для обсерватории под руководством Ш.П. Дарчии. За три года были изучены семь пунктов: Листвянка, Большое Голоустное, Торей, Монды, а также Большой и Малый Ушканьи острова и пункт на льду оз. Байкал (в зимнее время) в 15 км от берега напротив пос. Листвянка. Дополнительно были проведены исследования в двух километрах от Листвянки на вершине горы высотой 908 м над уровнем моря. В основном это были визуальные оценки дрожания края солнечного диска и измерения флуктуаций температуры в приземном слое до высоты 20 м [Дарчия, 1970, 1985; Иванов, 1970; Аксаментова и др., 1971; Банин, 1971; Дарчия и др., 1971; Ковадло и др., 1972, 1973] . По итогам изысканий предпочтение было отдано Листвянке.

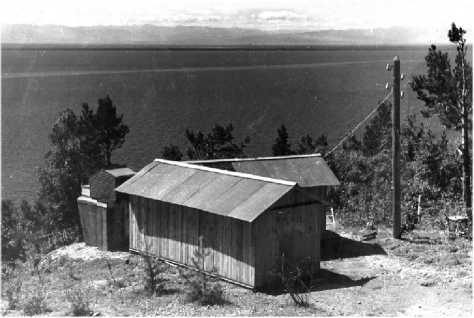

В 1968 г. на гребне горы за пос. Листвянка на высоте 70 м над уровнем Байкала под руководством В.Г. Банина сооружен временный павильон для телескопа АЦУ-24 будущей обсерватории (рис. 1). Здесь начались регулярные наблюдения хромосферы Солнца.

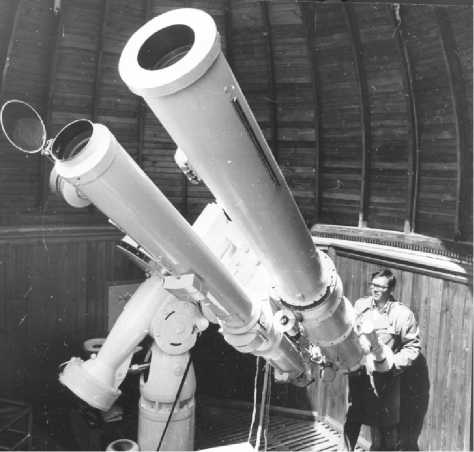

Наблюдения на этом инструменте, а также на перевезенном сюда в 1971 г. фотосферно-хромосферном телескопе АФР подтвердили высокие астроклимати-ческие характеристики выбранного пункта. Было принято решение о сооружении здесь БСВТ. Проектирование инструмента началось в 1969 г., строительство здания БСВТ было выполнено в 1972–1975 гг. (рис. 2).

БАО с самого начала рассматривалась как комплекс из нескольких солнечных телескопов, работающих как по собственным научным программам, так и в режиме сопровождения базовых наблюдений на БСВТ. Сетевой телескоп АФР, созданный в конце 1950-х гг. в рамках программы Международного геофизического года [Жеребцов, Язев, 2008] , уже не соответствовал современным требованиям. Требовалось увеличить пространственное разрешение наблю-

Рис. 1 . Первый павильон БАО с горизонтальным солнечным телескопом АЦУ-24

Рис. 2. Общий вид БСВТ дений солнечной хромосферы до 1 угл. сек. В 1979 г. в институте была разработана оригинальная оптическая схема нового хромосферного телескопа с теоретическим разрешением 0.92 угл. сек. Был применен, в частности, опыт, полученный во время наблюдений на телескопе АЦУ-24 [Степанов, Трифонов, 1974]. Хромосферный телескоп полного диска, построенный в институте, приступил к наблюдениям в 1980 г.

Первоначально работы в пос. Листвянке велись как экспедиционные (экспедиция «Вершина»), хотя уже с середины 1960-х гг. здесь использовались стационарные объекты: дома для наблюдателей, временные павильоны первых телескопов АЦУ-24 и АФР-2 и -3. 25 апреля 1978 г. ученый совет СибИЗМИР СО АН СССР принял решение о создании в Листвянке Байкальской астрофизической обсерватории на правах структурного подразделения института.

В настоящей работе, приуроченной к 40-летию БАО, кратко приведена история развития обсерватории, а также сделан обзор ключевых научных результатов исследований, выполненных с помощью Большого солнечного вакуумного телескопа и хромосферного телескопа полного диска Солнца. В работе не рассматриваются результаты исследований, проводившихся на других телескопах БАО.

ТЕЛЕСКОПЫ БАО — БСВТ И ХРОМОСФЕРНЫЙ ТЕЛЕСКОП ПОЛНОГО ДИСКА СОЛНЦА

Уникальные возможности БСВТ позволяют проводить высококачественные наблюдения тонкоструктурных образований на Солнце. Теоретическое пространственное разрешение телескопа составляет 0.2 угл. сек.

Оптическая схема инструмента включает полярный сидеростат диаметром 1 м, двухлинзовый ахроматический объектив диаметром 760 мм с фокусным расстоянием 40 м и спектрограф. Сорокаметровая наклонная труба телескопа объемом около 50 м3 заключена в металлический герметичный контур, сверху и снизу закрытый толстыми плоскопараллельными прозрачными пластинами из оптического стекла марки К8. Специальная установка позволяет вакуумировать телескоп, понижая давление внутри его трубы до нескольких миллиметров ртутного столба.

БСВТ оснащен высокодисперсионным спектрографом с оптической схемой Эберта—Фасти с фокусным расстоянием 15 м. С помощью спектрографа можно определять физические параметры солнечной плазмы: скорость движения вещества, химический состав, магнитное поле, а также оценивать температуру, скорость микротурбулентности и электронную концентрацию. Основным элементом спектрографа является дифракционная решетка размером 200×300 мм, имеющая 600 штр/мм. Спектральное разрешение спектрографа — 0.0007 нм для 5-го порядка [Фирстова и др., 1990] .

Фактическое пространственное разрешение комплекса телескоп–спектрограф достигает 0.4 угл. сек., что важно для изучения тонкой структуры на Солнце. В спектрографе имеются два камерных зеркала, что дает возможность одновременно регистрировать разные области солнечного спектра. Для получения поляризационных спектров и расчета параметров Стокса узел спектральной щели снабжен ромбоэдром и фазовыми пластинками. Таким образом, в камерной части спектрографа формируются четыре спектра (два спектральных участка, каждый в разных поляризациях). Регистрация спектров производится с помощью широкоформатной ПЗС-камеры FLIGrab (2048×2048).

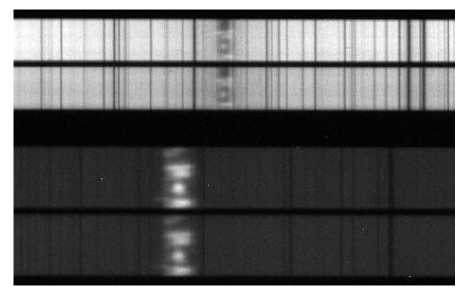

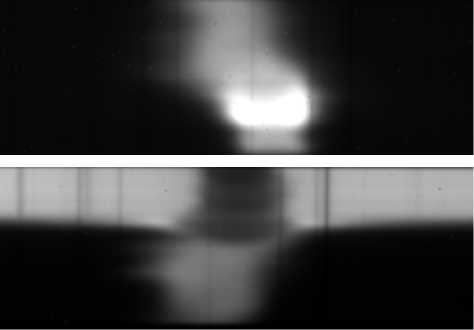

На рис. 3 приведены четыре спектрограммы протуберанца, полученные одновременно в водородных линиях Нα и Нβ в двух поляризациях. Параллельно с регистрацией спектров осуществляется съемка Нα-фильтрограмм Солнца в отраженном свете от зеркальной щели спектрографа. Основными приборами этого оптического блока, кроме перестраивающих объективов, являются узкополосный (5 нм) интерференционно-поляризационный фильтр, центрированный на линию водорода Нα, и ПЗС-камера Princeton Instruments (512×512 пикселей).

Разработка хромосферного телескопа полного диска была защищена государственным авторским свидетельством (В.Г. Банин, Ю.А. Клевцов, В.И. Ско-моровский и В.Д. Трифонов). Чертежи инструмента разработал В.Д. Трифонов при участии В.Я. Говорухина, В.П. Квачевой и В.В. Троценко. Оптические элементы для нового телескопа были изготовлены Ю.А. Клевцовым под руководством В.И. Скоморов-

Рис. 3. Спектрограммы двух протуберанцев, полученные в водородных линиях Нα (два нижних спектра) и Нβ (два верхних спектра) одновременно. Длина спектров в Нα — 39 Å, в Нβ — 25 Å, высота спектральных полосок — 30 угл. сек ского, электронную часть и систему управления спроектировал инженер А.А. Сидоренков. Механические детали были изготовлены в мастерских института. Окончательную юстировку телескопа выполнили В.Д. Трифонов и Ю.А. Клевцов.

Телескоп был установлен в БАО в апреле 1980 г. в построенной к тому времени стационарной башне с куполом диаметром 5 м на высоте 12 м в 150 м от берега Байкала (75 м над уровнем озера, см. рис. 4). Диаметр изображения Солнца на фотопленке шириной 80 мм составлял 50–52 мм, расчетное разрешение в центре поля зрения — 0.92 угл. сек., на краю — 1.3 угл. сек. В течение первых месяцев наблюдений летом 1980 г. В.Д. Трифонову удалось получить превосходные негативы полного диска Солнца в линии Нα с разрешением, близким к 1 угл. сек. Таким образом, новый телескоп, полностью разработанный и изготовленный в СибИЗМИР АН СССР, по основным характеристикам не уступал американскому телескопу фирмы «Локхид» и превосходил германский телескоп фирмы «Оптон» [Клевцов, Трифонов, 1980; Банин и др., 1982а] . Данные первых лет наблюдений подтвердили высокие характеристики хромосферного телескопа [Банин и др., 1982б] .

По заказу ряда обсерваторий СССР по инициативе заведующего отделом физики Солнца института д.ф.-м.н. В.М. Григорьева на опытных заводах Академии наук Иркутска и Новосибирска была изготовлена серия подобных телескопов для Астрономического института Узбекистана (Ташкент), Астрономической обсерватории Украины (Львов), Физико-технического института Туркмении (Ашхабад), Саянской астрофизической обсерватории СибИЗМИР. Для БАО были изготовлены еще два хромосферных телескопа: телескоп крупномасштабного изображения для наблюдений отдельных активных областей (фокусное расстояние 14 м) и телескоп для наблюдения полного диска Солнца в линии K СаII (фокусное расстояние 5.3 м).

В 2000 г., после перехода на регистрацию изображений Солнца с помощью ПЗС-камеры Princeton Instruments с матричным детектором с разрешением 2048×2048 пикселей, в конструкцию хромосферного телескопа были внесены необходимые изменения, а с 2008 г. используется высокоскоростная (2.5 кадра в секунду) ПЗС-камера Hamamatsu 9300-124 с детектором с разрешением 2600×3800 пикселей, что дает возможность получать серии кадров с высоким временным разрешением при наблюдении быстрых нестационарных процессов в солнечной хромосфере.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ НА БСВТ

Наиболее интересные объекты, наблюдаемые на БСВТ, — солнечные вспышки. Одной из важных научных проблем, связанных с возникновением вспышек, является механизм нагрева хромосферы. Однако единой теории образования вспышек до сих пор нет.

Согласно современным представлениям, в начале вспышки происходит освобождение энергии в короне,

Рис. 4 . Наблюдения на фотосферно-хромосферном телескопе (А.В. Боровик, 1980 г.)

затем регистрируется нагрев хромосферы. Перенос энергии из короны в хромосферу возможен разными путями — за счет теплопроводности, рентгеновского излучения, а также пучками заряженных частиц. В настоящее время предпочтение отдается последнему механизму, поскольку имеются наблюдения, показывающие хорошее пространственное совпадение рентгеновских источников с положением эмиссионных элементов во время солнечных вспышек в хромосфере. Рентгеновское излучение во время вспышки можно объяснить торможением электронов при бомбардировке ими плотных хромосферных слоев. Однако, как показали теоретические исследования, энергии электронных пучков недостаточно для поддержания процесса хромосферной вспышки, поэтому существует предположение, что в нагреве хромосферы могут участвовать пучки протонов. Бомбардировка хромосферы высокоэнергичными частицами может вызвать ударную линейную поляризацию спектральных линий. Предполагается, что пучки частиц вторгаются в хромосферу радиально, следовательно, максимальная поляризация должна наблюдаться для вспышек, находящихся на краю солнечного диска. Таким образом, степень поляризации спектральных линий может зависеть от положения вспышки на солнечном диске. Изучению описанных процессов и посвящены основные исследования на БСВТ.

Наиболее подробно была исследована вспышка балла 2В/Х4.8, возникшая на восточном краю солнечного диска 23 июля 2002 г. [Firstova et al., 2008, 2012, 2014] . Данная вспышка также была изучена с помощью инструментов, установленных на космическом аппарате RHESSI [Krucker et al., 2003] . На БСВТ эта мощная протонная вспышка наблюдалась с 00:29 до 01:29 UT. Было обработано 250 вспышечных Нα-спектрограмм. Пример спектра вспышки приведен на рис. 5. На спектрограммах вдоль дисперсии было сделано 664 фотометрических разреза.

Рис. 5 . Нα-спектрограмма (одна из двух полосок спектра), полученная при пересечении щелью спектрографа БСВТ двух лент вспышки

В большинстве разрезов не было обнаружено свидетельств линейной поляризации. Только на первых 12 кадрах на мелкомасштабных (2–4 угл. сек.) участках вспышки были зарегистрированы кратковременные (десятки секунд) значения параметров Стокса в пределах от 2 до 6 %.

Удалось выявить различие в поведении профилей интенсивности линии Нα и профилей параметров Стокса в двух подножиях одной вспышечной петли. Поляризация отсутствует в том случае, когда профиль линии Н α оказывается чисто эмиссионным, без поглощения в центре линии. Установлен важный факт: поляризация, обнаруженная в самом начале наблюдаемой протонной вспышки, проявлялась только в узлах с самопоглощением в центре линии Н α . Появление центрального провала в контуре линии свидетельствует о воздействии потока ускоренных электронов на хромосферу во время вспышки. На это же указывают кратковременность периода, в течение которого наблюдалась поляризация одновременно с самопоглощением линии, и малые размеры областей, где наблюдался эффект.

Для подтверждения феномена вспышечной поляризации спектральных линий дополнительно были обработаны данные, полученные во время 32 солнечных вспышек рентгеновских классов С, М и Х (две вспышки), наблюдавшихся на БСВТ. Свидетельства ударной поляризации были выявлены только в 13 из них. Величины линейных параметров Стокса составляли 2–7 %. Впервые по данным в линии Нα было обнаружено изменение знака параметра Стокса с глубиной хромосферы [Firstova et al., 2014] . По разрезам поперек вспышечной ленты отмечался переход от отрицательных параметров Стокса к положительным всего на расстоянии 1–2 угл. сек. Смена знака параметра Стокса интерпретируется как переход поляризации от радиального направления к тангенциальному. В случае воздействия пучков протонов это происходит при 400 кэВ, а в случае воздействия пучков электронов — при 200 эВ.

В статье [Фирстова, 2015] было продолжено исследование вспышки 23 июля 2002 г. с привлечением наблюдений рентгеновского и γ-излучений на RHESSI [Lin et al., 2003]. Было проведено сопоставление положения высокоразрешенных спектрополяриметрических наблюдений на БСВТ с данными космического аппарата. Оказалось, что над той вспышечной лентой, где имелось самообращение линии Нα и была выявлена ударная поляризация, наблюдался источник γ-излучения, обусловленный потоком высокоэнергичных (более 1 МэВ) и даже релятивистских электронов. Над лентой, где обна- ружено самообращение линии и не выявлена поляризация, был расположен типичный источник жесткого рентгена с энергией 20–120 кэВ. Таким образом, наблюдавшаяся во время вспышки линейная поляризация интерпретируется как ударная поляризация, вызванная бомбардировкой хромосферы высокоэнергичными пучками электронов.

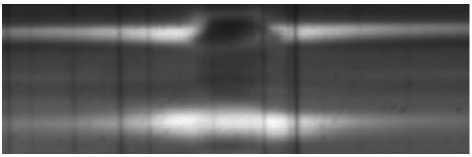

Интересный объект для исследования представляла собой лимбовая система вспышечных петель, образовавшихся после вспышки «Масуда» балла M7.7, которая началась 19 июля 2012 г. в 04:17 UT. Наблюдения петель проводилось на БСВТ в активной области (AО) NOAA 11 520 на юго-западном лимбе Солнца [Фирстова, Поляков, 2017] . Временной интервал этих наблюдений составил 06:54– 07:40 UT. Эта же вспышка была подробно исследована в [Liu et al., 2013] по данным RHESSI и SDO/AIA, к сожалению , в данной работе отсутствуют одновременные наблюдения петель в области линии Нα. Водородные спектры Нα регистрировались на двухкамерном спектрографе БСВТ с помощью широкоформатной матрицы Fligrab. На рис. 6 представлены спектрограммы при разрезе спектральной щелью вершины и подножия петли в сравнении с разрезом близлежащей фотосферы.

Задачей исследования являлось определение физических условий плазмы в холодных петлях. Высота вспышечных Нα-петель составила 42 000 км, поперечники петель сравнимы в их ногах и вершинах: 8500 и 11 400 км. Была проведена оценка скорости подъема аркады петель — порядка 3.5 км/с. Разность высот между Нα-петлями и петлями в линии 94 Å составила около 2×104 км. Спектральные профили линии Нα были получены в петлях (237 профилей), фотосфере и хромосфере. Эквивалентные ширины профилей линии Нα в петлях варьировали от 1.18 до 1.56 Å. Разброс лучевых скоростей в петлях был велик, но он заметно уменьшался с увеличением эквивалентной ширины. В большинстве случаев лучевые скорости имели отрицательные значения (от –0.96 до –16.36 км/с). Измеренные доплеровские скорости Нα-профилей (0.59–0.78 Å) позволили оценить температуру и скорость микротурбулентности. При температуре порядка 1.5×104 K скорость микротурбулентности составляет 16.8–24.8 км/с. Зная

Рис. 6 . Спектрограммы в области линии Нα: вверху — спектр в вершине петли, внизу — спектр в фотосфере и основании петли

Solar activity research… эквивалентную ширину профилей линии Нα, можно определить электронную концентрацию. По расчетам, электронная концентрация во вспышечных Нα-петлях составляет n e = 1011 см–3.

Таким образом, в результате наблюдений солнечных вспышек с применением поляризационной оптики БСВТ удалось показать, что во время некоторых вспышек присутствует ударная линейная поляризация линии Нα. Это свидетельствует о возможности нетеплового переноса энергии из короны в хромосферу. Наблюдаемая ударная поляризация объясняется бомбардировкой хромосферы пучками энергичных частиц. Возникновение эффекта поляризации происходит в основном на начальной взрывной фазе вспышки.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ

НА ХРОМОСФЕРНОМ ТЕЛЕСКОПЕ ПОЛНОГО ДИСКА

Регулярные наблюдения на хромосферном телескопе полного диска были начаты в 1980 г. Анализ материалов, полученных в 1980–1981 гг. В.Д. Трифоновым, А.В. Боровиком и С.А. Язевым, подтвердил высокие астроклиматические характеристики выбранного пункта и богатые возможности нового инструмента [Банин и др., 1982б] . Из 11.5 тыс. негативов оказалось 10.2 % отличных изображений (турбулентный кружок дрожания менее 1 угл. сек.), 34.5 % — хороших (кружок в пределах 1–2 угл. сек.).

Возможность наблюдать весь диск Солнца, включая залимбовые структуры, с высоким угловым разрешением позволила поставить основные научные задачи:

-

• мониторинг уровня солнечной активности на хромосферном уровне;

-

• исследование комплексов активности на Солнце;

-

• исследование солнечных вспышек;

-

• исследование феноменологии хромосферных образований, в том числе фрактальными методами.

Мониторинг хромосферной активности

С 1980 по 1999 г. с помощью хромосферного телескопа полного диска велись регулярные синоптические наблюдения хромосферы Солнца. Во время нерегулярных явлений скорость съемки увеличивалась, выполнялось фотографирование Солнца со смещением полосы пропускания фильтра в пределах ±1.0 Å с шагом 0.25 Å. С 2000 г. выполнялись наблюдения по специальным программам (не круглогодично).

Данные мониторинга хранятся в ИСЗФ СО РАН, результаты наблюдений каталогизированы, негативы (1980–1999) частично оцифрованы. Фильтрограммы, полученные в 2000–2002 гг., доступны на сайте ИСЗФ СО РАН. С помощью телескопа были получены данные о состоянии хромосферы Солнца на протяжении почти 30 лет.

Исследования комплексов активности

Исследования комплексов активности (КА) были начаты в 1981 г. после получения высококачественных данных о развитии крупного КА, наблюдавшегося в марте–июне 1981 г. и давшего серию сильных гомологичных вспышек в мае 1981 г., отснятых С.А. Язевым. Эти исследования были начаты В.Г. Баниным, предложившим феноменологическую модель комплекса активности [Банин, 1983] на уровне фотосферы и хромосферы, и продолжены С.А. Язевым [1990а] . Было показано, что в центральной части КА, где находятся активные области, включающие в себя одну или несколько групп пятен, преобладают сильные (флоккульные и пятен-ные) квазивертикальные магнитные поля. Центральная часть КА охвачена поясом квазигоризонтальных магнитных полей, расположенных радиально по отношению к центральной части. Банин указал на сходство структуры солнечного пятна и КА. Баниным и Язевым был разработан метод площадок длительной активности, основанный на анализе синоптических карт поверхности Солнца, на которых нанесены солнечные пятна [Банин и др., 1988; Банин, Язев, 1989] . Карты строились для каждого кэррингтоновского оборота Солнца в кэррингтоновских гелиоцентрических координатах, представленных в прямоугольной проекции. На картах выделялись участки размером 20×20 гелиографических градусов, где не менее трех солнечных оборотов наблюдалась пятенная активность. Эти участки были названы площадками длительной активности [Банин, Язев, 1989, 1991а, 1997] , или ядрами КА [Язев, 2015] .

В 1986 г. был начат мониторинг КА на основе наблюдений солнечных пятен с помощью фото-сферного телескопа БАО и хромосферных наблюдений. С 1986 г. составляются синоптические карты пятенной активности, по которым идентифицируются ядра КА [Язев, Рожина, 1998] , и ведется каталог КА [Язев, 2010а] . Описанный подход позволил выделить новое важное проявление солнечной активности, а также исследовать его феноменологию, особенности развития, пространственные и временные характеристики. Традиционное изучение комплексов активных областей позволяло рассматривать связь активных областей только в данный момент времени. Идеология же КА рассматривает прежде всего эволюцию очагов активности, проявляющуюся в многомесячном развитии ядер КА. Переход от рассмотрения комплексов активных областей к рассмотрению комплексов активности позволил установить важные закономерности развития геоэффективных структур на Солнце. Целый ряд закономерностей развития КА представлен в монографии С.А. Язева «Феномен комплексов активности на Солнце» [2014] .

Привлекая другие источники данных, удалось выявить статистическую связь ядер КА с сильными солнечными вспышками [Банин и др., 1991; Исаева, Язев, 2013; Исаева и др., 2018] : оказалось, что порядка 80 % сильных протонных событий происходят в ядрах и окрестностях ядер КА. Было показано, что на месте

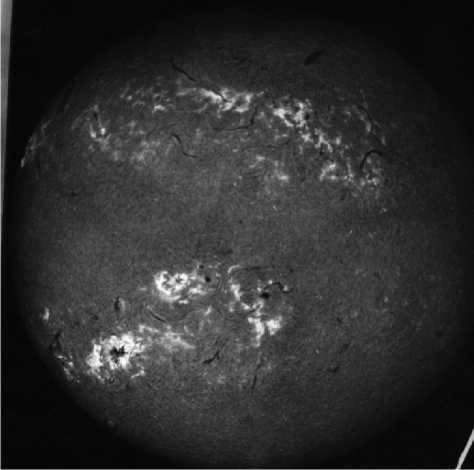

Рис. 7. Хромосфера Солнца в январе 1989 г.: крупный комплекс активности в южном полушарии и распадающийся комплекс активности в северном полушарии распадающихся ядер КА формируются низкоширотные корональные дыры [Банин, Язев, 1991б; Язев, 2010б]. Школа исследования КА, заложенная в БАО В.Г. Баниным, продолжает развиваться.

Исследования солнечных вспышек

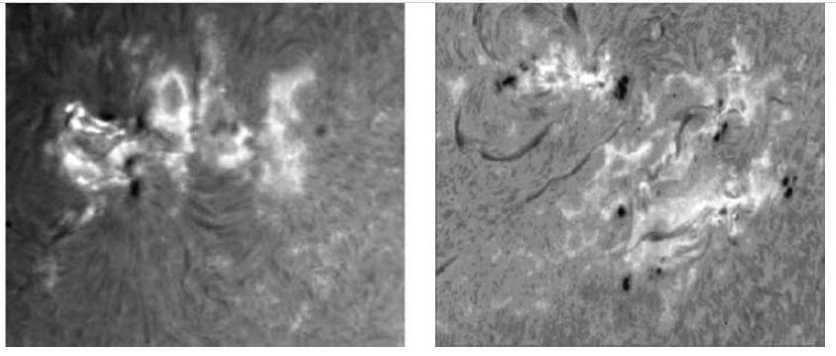

В архиве наблюдений на хромосферном телескопе БАО имеется значительное количество снимков вспышек разной мощности, в том числе с высоким качеством изображения, что позволило выполнить цикл исследований феноменологии вспышек в хромосфере. Исследования были начаты с анализа развития сильной вспышки, отснятой 5 ноября 1970 г. В.Д. Трифоновым еще с помощью серийного телескопа AЦУ-24 [Банин, Федорова, 1971] . В работах [Банин, 1983; Банин и др., 1983; Головко, 1983; Язев, 1983] с беспрецедентной подробностью описаны изменения тонкой структуры хромосферы перед сильной вспышкой 16 мая 1981 г. и во время нее, впервые наблюдавшиеся со столь высоким угловым разрешением (рис. 8). Большое поле зрения телескопа (полный диск) позволило обнаружить активизации тонкой структуры и уярчения, находившиеся далеко от области вспышки и даже в другом полушарии [Синкевич, Язев, 2001] .

Сопоставление картины хромосферных возмущений с магнитограммами высокого разрешения позволило В.Г. Банину выявить особую роль линий раздела магнитных полярностей в развитии и распространении вспышечных активизаций на уровне хромосферы. Была отмечена также важная роль конвективных структур в формировании вспышечных уярчений [Банин, 1984, 1986, 1998] . Разработанные подходы применялись и к ряду других вспышечных событий, зарегистрированных на хромосферном телескопе БАО [Язев и др., 1990; Язев, 1990б; Агалаков и др., 1995; Agalakov et al., 1997] .

Рис. 8 . Вспышка 16 мая 1981 г. Фрагмент изображения, полученного в БАО

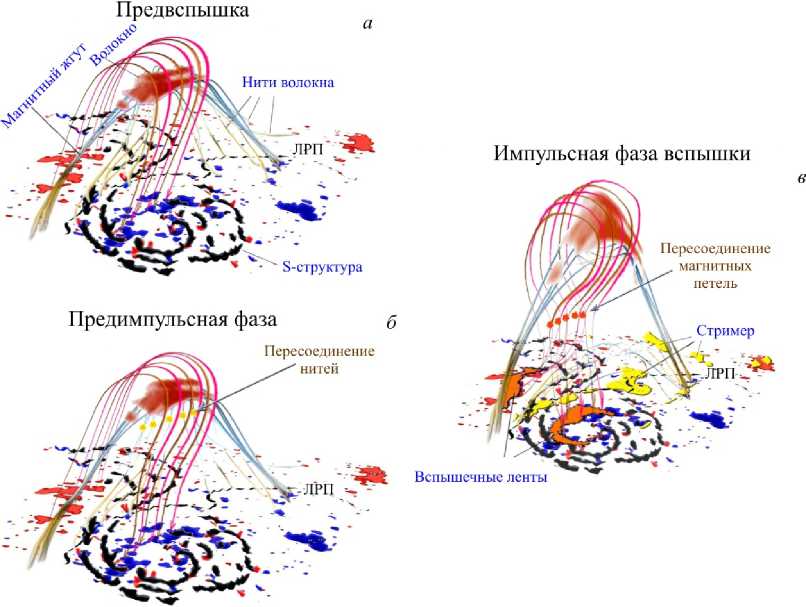

В результате подробного анализа феноменологии солнечных вспышек, наблюдавшихся в БАО, были усовершенствованы существующие модели вспышки [Сидоров, Адельханов, 1999; Сидоров и др., 2010] . Это направление исследований было продолжено с привлечением данных других инструментов.

Высокое угловое разрешение хромосферного телескопа БАО позволило поставить и успешно решить задачу исследования феномена малых солнечных вспышек (оптический балл S), составляющих более 90 % всех вспышек на Солнце, наблюдаемых в хромосферных линиях. На основе многочисленных наблюдательных материалов БАО была подробно изучена морфология вспышек малой мощности. Получены доказательства того, что малые вспышки, так же как и крупные, сопровождаются возмущением и активизацией хромосферных структур — появлением арочных волокон и сосредоточенных вокруг места вспышки хромосферных активизаций [Borovik, 1988; Боровик, 1989] . За 40–50 мин до вспышки происходят крупномасштабные возмущения волокон, каналов волокон, хромосферной сетки на расстояниях до 90–500 тыс. км от места вспышки. За 10–20 мин до вспышки активизируются мелкомасштабные образования преимущественно вблизи вспышечных узлов и в пределах 10–60 тыс. км от места вспышки. Причиной могут быть изменения крупномасштабных магнитных полей, сопровождающиеся всплытием магнитных полей в активной области [Боровик, 1985; Саттаров и др., 1985; Боровик и др., 1986] . Как правило, местом возникновения и развития малых вспышек являются границы хромосферной сетки, где магнитное поле усилено.

Новое развитие исследования вспышек малой мощности получили в работах по изучению вспышек, возникающих вдали от пятен в областях спокойной хромосферы [Borovik, Myachin, 2002]. Были обнаружены неизвестные ранее или крайне редко встречающиеся предвспышечные активизации: вихревые структуры S-типа, темные ячейки, ленточные каналы. Обнаружены пространственно-временные связи между активными хромосферными структурами (в том числе удаленными на значительные расстояния), свидетельствующие о том, что над линиями раздела магнитных полярностей и по обеим сторонам от них присутствует или формируется перед вспышкой сложная разветвленная система коро-нальных петель. Удалось доказать, что внепятенные вспышки, как и вспышки в активных областях, возникают и развиваются на границах ячеек хромосферной и магнитной сеток (см. рис. 8). Определяющую роль в развитии вспышек играет топология магнитного поля [Borovik, Myachin, 2010; Боровик и др., 2014]. Вспышечные узлы появляются, как правило, в непосредственной близости от магнитных холмов с напряженностью 80 Гс и выше. Во время их развития в магнитных холмах происходят существенные изменения поля.

На основе анализа хромосферных данных впервые была предложена эмпирическая модель [Боровик и др., 2016] , объясняющая основные этапы развития внепятенной солнечной вспышки (рис. 9).

Анализ данных наблюдений позволил дать новую интерпретацию роли вспышек малой мощности в общей структуре солнечной активности. Доказано, что малые вспышки не являются случайными (фоновыми) событиями на Солнце.

Полученные результаты могут быть использованы при составлении прогноза хромосферной активности, крупных солнечных вспышек и геоэффективных солнечных явлений. Было установлено, что малые вспышки имеют тенденцию группироваться в центры вспышечной активности (ЦВА) на основных и побочных линиях раздела полярностей продольной компоненты магнитного поля [Боровик, 1994а] . Такие площадки сохраняют свою активность достаточно длительное время (1–10 солнечных оборотов), что проявляется в виде повышенной активности и плотности малых вспышек, активизаций хромосферных волокон. Вспышки малой мощности можно рассматривать как индикаторы изменения магнитной обстановки в активной области, указывающие места в хромосфере, наиболее подверженные возмущениям магнитных полей.

Обнаружено также, что вспышки малой мощности почти не встречаются в областях, где происходят крупные солнечные вспышки, что может являться одним из условий для накопления магнитным полем активной области энергии для большой вспышки. За несколько часов до мощной вспышки активность малых вспышек снижается или прекращается вовсе [Боровик, 1994б] . Были получены свидетельства того, что серии малых вспышек могут являться причиной некоторых геомагнитных бурь.

Свойства малых вспышек, установленные по наблюдениям в БАО, были использованы для обоснования статистических исследований на основе данных других обсерваторий. На большом объеме статистических данных (более 85 000 вспышек) было показано, что с точки зрения особенностей развития вспышки малой мощности не отличаются от крупных солнечных вспышек. Они, так же как и мощные вспышки, имеют взрывную фазу, сопровождаются

Эмпирическая схема внепятенной вспышки

Рис. 9 . Схема развития внепятенной вспышки [Боровик и др., 2016]

активизациями и исчезновением волокон, многократными всплесками интенсивности. Среди них встречаются вспышки, покрывающие тени солнечных пятен, двухленточные и белые вспышки. Впервые были получены наиболее полные и достоверные данные о временных параметрах солнечных вспышек разных типов, классов площади и баллов. Это позволило пересмотреть некоторые представления о солнечных вспышках [Боровик, Жданов, 2017, 2018] .

Исследования феноменологии хромосферных образований

Феноменология хромосферных образований также исследовалась с помощью хромосферного телескопа БАО. Ряд работ был посвящен исследованиям параметров крупного спокойного волокна, наблюдавшегося в 1984 г. Изучались его структура, изменение его геометрических параметров по мере удаления от крупного КА (высота волокна увеличивалась до 80 тыс. км), эволюция на протяжении трех солнечных оборотов [Язев, Хмыров, 1986, 1987; Хмыров, Язев, 1987]. Были исследованы структуры в хромосфере в виде правильных замкнутых эллипсоидных волокон [Язев, 1985]. Исследована феноменология так называемого волокна-стримера — особого типа протуберанца активной области, отличающегося высокой плотностью, горизонтальным расположением и высокой скоростью течения плазмы вдоль тела волокна [Трифонов, 1985]. Исследовались зависимость характерных размеров хромосферной сетки от градиента магнитного поля вблизи линии раздела полярностей, а также морфология структур на линии раздела полярностей [Хмыров, Язев, 1990].

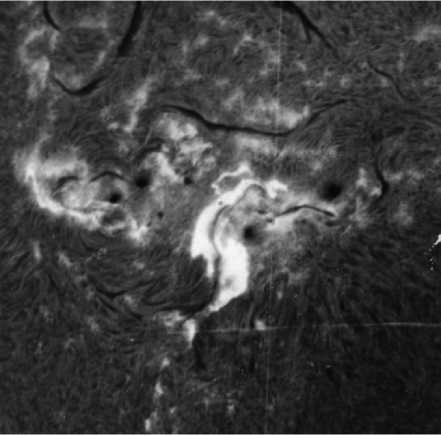

С использованием цифровых изображений Солнца, полученных после модернизации телескопа (рис. 10), был выполнен цикл работ, посвященных изучению предвспышечных изменений ориентации хромосферных структур [ G olovko et al., 2002; Головко и др., 2003] . С помощью метода двумерной томографии была получена плотность распределения хромосферных структур по направлениям в ареале АО NOAA 9077 и выявлена переориентация этих структур за 15–55 мин до вспышки. Исследования были продолжены с применением аппарата муль-тифрактального анализа с расчетом структурных функций [Головко и др., 2003; Salakhutdinova, Golovko, 2005] . Показано существование перемежаемой турбулентности (мультифрактальной структуры) в хромосфере и нижней короне активных областей [Salakhutdinova, Golovko, 2005] .

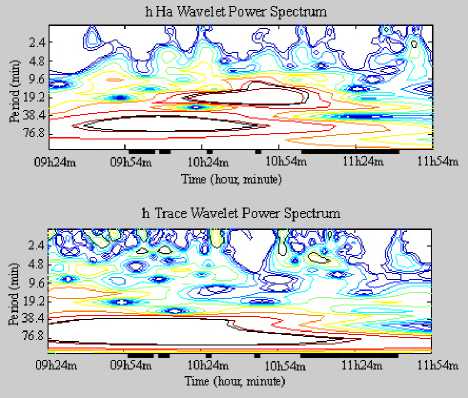

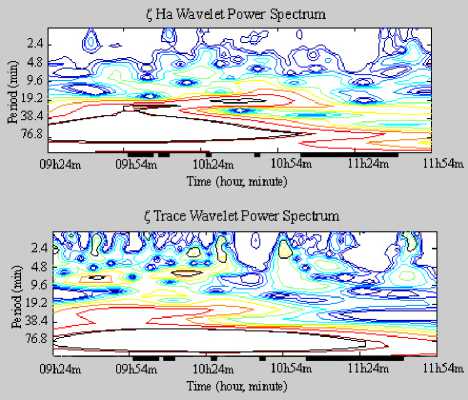

По синхронным наблюдениям в Н α и линии 171 Å FeXI переходной зоны от хромосферы к короне были обнаружены квазипериодические (10–20 мин) вариации скейлинговых параметров (рис. 11), коррелирующие со вспышками [Головко и др., 2006; Golovko et al., 2009] .

Мультифрактальная сегментация изображений хромосферы показала, что участки максимальных значений показателя сингулярности совпадают с очагами вспышек [Golovko, Salakhutdinova, 2009] . Позднее этот же метод был впервые применен для выявления новых магнитных потоков по солнечным

Рис. 10 . Снимки БАО: слева — активная область NOAA 9077 (10 июля 2000 г.); справа — активный комплекс (31 июля 2002 г.)

Рис. 11 . Вейвлет-спектры перед вспышкой (две верхние панели) и во время вспышки (две нижние панели)

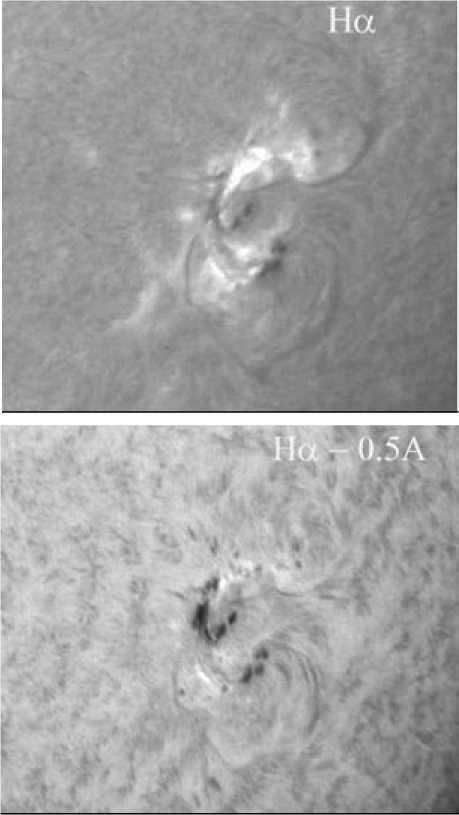

Рис. 12 . Снимки БАО: вспышка 07.09.2017 в ядре (вверху) и крыле (внизу) линии Hα (БАО)

фотосферным магнитограммам [Головко, Салахут-динова, 2015] .

Данные, получаемые в БАО с помощью хромосферного телескопа полного диска Солнца, используются для комплексного изучения быстрых нестационарных процессов в хромосфере (рис. 12).

Хромосферный телескоп полного диска БАО ИСЗФ СО РАН оказался высокоэффективным инструментом, успешно работающим уже более четверти века. Результаты наблюдений на этом телескопе были опубликованы в более чем сотне работ и нескольких монографиях, а также представлены в пяти кандидатских (Трифонов, Язев, Боровик, Си- доров, Мячин) и трех докторских (Банин, Язев, Фирстова) диссертациях.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Байкальская астрофизическая обсерватория, созданная четыре десятилетия назад, показала свою высокую эффективность. БАО входит в мировую сеть обсерваторий для исследования Солнца. Обсерватория неоднократно участвовала в работах по наземному мониторингу солнечной активности в рамках как отечественных, так и зарубежных и международных программ. В соответствии с приоритетными направлениями развития науки и техники в БАО выполнялись работы по Федеральной целевой программе «Создание и развитие системы мониторинга геофизической обстановки на территории РФ» и темам госконтрактов «Исследования крупномасштабных магнитных полей», «Исследования внутреннего строения Солнца, характеристик его внешних слоев и их долгопериодических изменений», «Исследование солнечной активности и ее проявлений в околоземном пространстве и земной атмосфере». В БАО выполнены важные исследования физического механизма нагрева хромосферы при помощи определения физических параметров плазмы во время солнечных вспышек, а также заложены новые подходы к исследованиям комплексов активности на Солнце, выполнены исследования крупных и малых солнечных вспышек.

Обсерватория участвовала в выполнении научноисследовательских программ по плановым заданиям проектов Сибирского отделения РАН «Физика активных процессов в атмосфере Солнца» и «Разработка методов и техники астрофизических наблюдений».

На базе БАО проводятся международные конференции по солнечно-земной физике и Байкальские молодежные научные школы по фундаментальной физике.

Под руководством чл.-корр. РАН В.М. Григорьева сотрудники обсерватории принимают участие в программе «Ведущие научные школы» (НШ-733.2003.2).

В рамках интеграционного проекта студенты Иркутского и Бурятского университетов проходят в БАО ознакомительные и преддипломные практики и пишут дипломные и курсовые работы. Проводятся экскурсии для школьников и абитуриентов.

Обсерватория оснащается новым оборудованием, исследования продолжаются.

Работа выполнена в рамках базового финансирования программы ФНИ РАН II.16.1 «Фундаментальные проблемы процессов космической погоды, включая процессы на Солнце, межпланетной среде, магнитосфере и атмосфере Земли. Контроль и экология околоземного космического пространства», проект II.16.1.6 «Геоэффективные процессы в хромосфере и короне Солнца». Экспериментальные данные получены с использованием уникальной научной установки «Большой солнечный вакуумный телескоп», регистрационный номер 01-29, а также при поддержке базовой части государственного задания № 3.9620.2017/БЧ.

Список литературы Исследования солнечной активности в Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН

- Агалаков Б.В., Зубкова Г.Н., Леденев В.Г., Лубышев Б.И., Нефедьев В.Н., Язев С.А., Кердраон А., Урбарц Х.В. Предвспышечные изменения пятенного источника радиоизлучения и развитие вспышки балла 2N в хромосфере и короне в активной области NOAA 5115 23 августа 1988 г. // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1995. Вып. 104. С. 113-125.

- Аксаментова М.П., Дарчия Ш.П., Иванов В.И., Нижицкий Г.В. Некоторые результаты исследования астроклимата Сибири // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1971. Вып. 6. С. 103-106.

- Банин В.Г. Астроклиматические характеристики пункта Лиственичное на Байкале // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1971. Вып. 20. С. 302-309.

- Банин В.Г. Комплекс активности и большие вспышки в мае 1981 г. // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1983. Вып. 65. С. 129-150.

- Банин В.Г. Ячеистые структуры комплекса активности и их влияние на развитие больших солнечных вспышек // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.:Наука, 1984. Вып. 68. С. 73-83.

- Банин В.Г. О связях больших солнечных вспышек с комплексами активности и ячеистыми структурами // Солнечные данные. 1986. № 7. С. 77-82.

- Банин В.Г. О двух типах вспышечных явлений на Солнце // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. Новосибирск: Изд-во СО РАН, 1998. Вып. 108. С. 40-50.

- Банин В.Г., Федорова А.С. Сильная хромосферная вспышка 5 ноября 1970 г. // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. Иркутск, 1971. Вып. 20. С. 73-85.

- Банин В.Г., Язев С.А. Площадки длительной активности на нисходящей ветви солнечного цикла № 21 // Кинематика и физика небесных тел. 1989. Т. 5, № 4. С. 62-68.

- Банин В.Г., Язев С.А. Каталог площадок длительной активности в 1980-1989 годах // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1991а. Вып. 95. С. 141-148.

- Банин В.Г., Язев С.А. Комплексы активности и корональные дыры // Солнечные данные. 1991б. № 1. С. 78-83.

- Банин В.Г., Язев С.А. ПДА в циклах солнечной активности // Современные проблемы солнечной цикличности. Конференция, посвященная памяти М.Н. Гневышева и А.И. Оля: труды. СПб., 1997. С. 9-13.

- Банин В.Г., Клевцов Ю.А., Скоморовский В.И., Трифонов В.Д. Нα-кинематограф СибИЗМИР // Солнечные данные. 1982а. № 1. С. 90-94.

- Банин В.Г., Боровик А.В., Трифонов В.Д., Язев С.А. Об астроклимате Байкальской астрофизической обсерватории // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1982б. Вып. 60. С. 28-34.

- Банин В.Г., Боровик А.В., Язев С.А. Большие солнечные вспышки 13 и 16 мая 1981 г. // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1983. Вып. 65. С. 151-164.

- Банин В.Г., Боровик А.В., Язев С.А. Комплексы активности на 1705-1709 оборотах // Солнечные данные. 1988. № 5. С. 82-88.

- Банин В.Г., Язев С.А., Хмыров Г.М. Комплексы активности и вспышки // Солнечные данные. 1991. № 3. С. 116-119.

- Боровик А.В. Малые солнечные вспышки в активной области N135 СД 23 июня 1984 г. // Астрон. циркуляр. 1985. № 1413. С. 2-4.

- Боровик А.В. Малые солнечные вспышки и предвспышечные активизации хромосферных структур // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1989. Вып. 87. С. 154-166.

- Боровик А.В. Центры вспышечной активности групп солнечных пятен // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1994а. Вып. 102. С. 133-152.

- Боровик А.В. Пространственно-временные характеристики малых солнечных вспышек в активных областях с крупными вспышками // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1994б. Вып. 102. С. 118-133.

- Боровик А.В., Жданов А.А. Статистические исследования солнечных вспышек малой мощности. Продолжительность главной фазы // Солнечно-земная физика. 2017. Т. 3, № 4. С. 5-16.

- DOI: 10.12737/szf-34201701

- Боровик А.В., Жданов А.А. Статистические исследования продолжительности солнечных вспышек малой мощности // Солнечно-земная физика. 2018. Том 4, № 2. С. 35-46.

- DOI: 10.12737/szf-42201803

- Боровик А.В., Григорьев В.М., Каргаполова Н.Н. и др. Эволюция активной области СД N135 в июне 1984 г. и ее связь с крупномасштабными полями на Солнце // Contributions of the Astronomical observatory Skalnate Pleso: proc. 12th Regional Consultation on Solar Physics (Smolenice, May 19-24, 1986). Tatranska Lomnica, 1986. V. 15, N 1. P. 211-242.

- Боровик А.В., Мячин Д.Ю., Томозов В.М. Наблюдения внепятенных солнечных вспышек в Байкальской астрофизической обсерватории ИСЗФ СО РАН и их интерпретация // Известия ИГУ. Сер. «Науки о Земле». 2014. Т. 7. С. 23-45.

- Боровик А.В., Мячин Д.Ю., Уралов А.М. Модель внепятенной вспышки // Изв. Крымской астрофиз. обс. 2016. Т. 112, № 1. С. 38-46.

- Головко А.А. Некоторые особенности структур комплекса активности, давшего мощные протонные вспышки 13-16 мая 1981 г. // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1983. Вып. 65. С. 121-129.

- Головко А.А., Салахутдинова И.И. Эволюция активных областей на Солнце: выявление нового магнитного поля методом мультифрактального сегментирования // Астрономический журнал. 2015. Т. 92, № 8. С. 650-664.

- DOI: 10.7868/S0004629915080022

- Головко А.А., Салахутдинова И.И., Хлыстова А.И. Предвспышечные изменения структуры хромосферы в активных областях // Актуальные проблемы солнечной и звездной активности. Конференция стран СНГ и Прибалтики (Нижний Новгород, 2-7 июня 2003 г.): Сборник докладов. Нижний Новгород: ИПФ РАН, 2003. Т. 1. С. 128-131.

- Головко А.А., Салахутдинова И.И., Хлыстова А.И. Фрактальные свойства активной области и вспышки // Солнечно-земная физика. 2006. Вып. 9. С. 47-55.

- Дарчия Ш.П. Особенности изменения амплитуды дрожания при дневных наблюдениях // Атмосферная оптика. М.: Наука, 1970. С. 35-42.

- Дарчия Ш.П. Об астрономическом климате СССР. М.: Наука, 1985. 176 с.

- Дарчия Ш.П., Иванов В.И., Ковадло В.Г., Куклин Г.В. Дрожание края солнечного изображения и температурные неоднородности в приземном слое атмосферы // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1971. Вып. 20. С. 310-329.

- Жеребцов Г.А., Язев С.А. Международный гелиофизический год // Вестник РАН. 2008. Т. 78, № 3. С. 202-215.

- Иванов В.И. О влиянии направления ветра на величину дрожания края солнечного изображения // Атмосферная оптика. М.: Наука, 1970. С. 45-54.

- Исаева Е.С., Язев С.А. Рентгеновские вспышки и комплексы активности на Солнце на фазе роста 24-го цикла // Солнечно-земная физика. 2013. Т. 22. С. 3-11.

- Исаева Е.С., Томозов В.М., Язев С.А. Протонные вспышки в комплексах активности на Солнце: возможные причины и следствия // Астрономический журнал. 2018. Т. 95, № 3. С. 256-264.

- DOI: 10.7868/s0004629918030052

- Клевцов Ю.А., Трифонов В.Д. Оптическая система нового хромосферного телескопа // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1980. Вып. 52. С. 71-75.

- Ковадло П.Г. Результаты астроклиматических исследований по наблюдениям Солнца и оптическая нестабильность земной атмосферы: дисс. д.ф.-м.н. 2003. 279 с.

- Ковадло П.Г., Иванов В.И., Дарчия Ш.П. Особенности астроклимата на Байкале // Астрономический циркуляр. 1972. № 706. С. 3-6.

- Ковадло П.Г., Иванов В.И., Дарчия Ш.П. Исследование структуры турбулентности в приземном слое над оз. Байкал // Метеорология и гидрология. 1973. № 8. С. 89-92.

- Отчет о научно-исследовательской и научно-организационной деятельности в 2016 г. / ИСЗФ СО РАН. Иркутск, 2017. 249 с.

- Саттаров И.С., Огирь М.Б., Делоне А.Б., Боровик А.В. О развитии вспышечной активности группы солнечных пятен СД N135(1984) // Астрон. циркуляр. 1985. № 1413. С. 1-2.

- Сидоров В.И., Адельханов C.C. Мощность и электродинамические параметры солнечной вспышки 14 мая 1981 г. // Взаимодействие излучений и полей с веществом. Материалы Второй Байкальской молодежной научной школы по фундаментальной физике (13-18 сентября 1999 г., Иркутск). Иркутск, 1999. Т. 2. С. 576-582.

- Сидоров В.И., Кичигин Г.Н., Язев С.А. О топологии выбросов коронального вещества в мощных вспышечных событиях на Солнце // Известия ИГУ. Серия «Науки о Земле». 2010. Т. 3, № 2. С. 139-155.

- Синкевич А.Н., Язев С.А. Наблюдения хромосферных проявлений трансэкваториальных вспышечных возмуще-ний // Избранные проблемы астрономии: Труды науч.-практ. конф. / Под ред. С.А. Язева. Иркутск: Облмашинформ, 2001. С. 163-167.

- Степанов В.Е., Трифонов В.Д. Влияние межлинзового расстояния на остаточный хроматизм двухлинзового объектива // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1974. Вып. 31. С. 65-67.

- Трифонов В.Д. Особенности структуры большого волокна-протуберанца в июне-июле 1982 г. // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1985. Вып. 72. С. 171-174.

- Фирстова Н.М. Связь между появлением источников γ-излучения и ударной линейной поляризации линии Нα во вспышке 23 июля 2002 г. // Письма в Астрон. журн. 2015. T. 41, № 10. C. 642-650.

- Фирстова Н.М., Поляков В.И. Структура и физические условия в Нα-петлях вспышки балла М7.7 // Письма в Астрон. журн. 2017. T. 43, № 11. C. 845-856. 10.7868/ S0320010817110031.

- DOI: 10.7868/S0320010817110031

- Фирстова Н.М., Губин А.В., Ланкевич Н.А. Спектрограф БСВТ: установка и исследование // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. 1990. Т. 91. С. 166-174.

- Хмыров Г.М., Язев С.А. Об эволюции биполярной системы крупномасштабных магнитных полей // Солнечные данные. 1987. № 9. С. 65-70.

- Хмыров Г.М., Язев С.А. О некоторых характеристиках хромосферных структур на линии раздела полярностей // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1990. Вып. 91. С. 55-62.

- Язев С.А. Петельные структуры, связанные со вспышками 13 и 16 мая 1981 года // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1983. Вып. 65. С. 165-171.

- Язев С.А. О хромосферных структурах регулярной формы // Исследования по геомагнетизму, аэрономии и физике Солнца. М.: Наука, 1985. Вып. 72. С. 164-171.

- Язев С.А. О структуре и эволюции комплекса активности на Солнце // Кинематика и физика небесных тел. 1990а. Т. 6, № 5. С. 58-66.

- Язев С.А. О некоторых особенностях вспышки 23 августа 1988 г. // Солнечные данные. 1990б. № 7. С. 77-81.

- Язев С.А. Комплексы активности на Солнце в 1980-2008 г. Комментарии к каталогу данных // Известия ИГУ. Серия «Науки о Земле». 2010а. Т. 3, № 2. С. 217-225.

- Язев С.А. Корональные дыры и комплексы активности на Солнце // Известия ИГУ. Серия «Науки о Земле». 2010б. Т. 3, № 2. С. 226-241.

- Язев С.А. Феномен комплексов активности на Солнце. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2014. 377 с.

- Язев С.А. Комплексы активности на Солнце в 24-м цикле солнечной активности // Астрономический журнал. 2015. Т. 92, № 3. С. 260-269. X.

- DOI: 10.7868/S000462991503007

- Язев С.А., Рожина А.И. К вопросу о ранней идентификации комплексов активности на Солнце // Труды IV съезда Астрономического общества. М.: Современный писатель, 1998. С. 287-291.

- Язев С.А., Хмыров Г.М. Наблюдения волокна в июне 1984 г. // Солнечные данные. 1986. № 8. С. 76-82.

- Язев С.А., Хмыров Г.М. О связи между некоторыми параметрами волокна и системы крупномасштабных магнитных полей // Солнечные данные. 1987. № 12. С. 75-80.

- Язев С.А., Зубкова Г.Н., Лубышев Б.Н., Нефедьев В.П. О «неожиданной» вспышке 23 августа 1988 г. // Солнечные данные. 1990. № 6. С. 76-81.

- Agalakov B.V., Ledenev V.G., Lubyshev B.I., et al. Changes in sunspot and floccular sources of radioemission preceding an importance 2N flare on 23 August 1988 // Solar Phys. 1997. V. 173. P. 305-318.

- Borovik A.V. The manifestation of supergranulation structures of active regions during solar flares // Adv. Space Res. 1988. V. 8, N 11. P. 141-144.

- Borovik A.V., Myachin D.Yu. The spotless flare of March 16, 1981. I. Preflare activations of the fine structure of the chromospheric fine structure // Solar Phys. 2002. V. 205, iss. 1. P. 105-116.

- DOI: 10.1023/A:1013859722017

- Borovik A.V., Myachin D.Yu. Structure and development of the spotless flare on March 16, 1981 // Geomagnetism and Aeronomy. 2010. V. 50, N 8. P. 937-949.

- Firstova N.M., Polyakov V.I., Firstova A.V. Impact linear polarization of the Hα spectral line according to observation of proton flare at LSVT with high spatial resolution // Solar Phys. 2008. V. 249. P. 53-73.

- Firstova N.M., Polyakov V.I., Firstova A.V. Нα line impact linear polarization observed in the 23 July 2002 flare with the Large Solar Vacuum Telescope (LSVT) // Solar Phys. 2012. V. 279. P. 453-464.

- Firstova N.M., Polyakov V.I., Firstova A.V. Observation of Нα line impact polarization in solar flares // Astron. Lett. 2014. V. 40, N 7. P. 449-458.

- Golovko A.A., Salakhutdinova I.I. Variations in fractal characteristics of active regions and flares // Geomagnetism and Aeronomy. 2009. V. 49, N 8. P. 1-3.

- Golovko A.A., Salakhutdinova I.I., Khlystova A.I. Pre-flare dynamics of chromospheric structures and of magnetic field in AR NOAA 9077 during July 10-13, 2000 // Proc. of 10th European Solar Physics Meeting. Prague, 2002. P. 621-624.

- Golovko A.A., Salakhutdinova I.I., Khlystova A.I. Fractal properties of active region and flare // Geomagnetism and Aeronomy. 2009. V. 49, N 7. P. 907-915.

- Krucker S., Hurford G.J., Lin P. Hard X-ray source motions in the 2002 July 23 gamma-ray flare // Astrophys. J. 2003. V. 595. P. L103-L106.

- Lin R., Krucker S., Hurford G.J., et al. RHESSI / Observations of particle acceleration and energy release in an intense solar gamma-ray line flare // Astrophys. J. 2003. V. 595. P. L69-L76.

- Liu W., Chen Q., Petrosian V. Plasmoid ejections and loop contractions in an eruptive M7.7 solar flare: evidence of particle acceleration and heating in magnetic reconnection outflows // Astrophys. J. 2013. V. 767. P. 168-186.

- DOI: 10.1088/0004-637X/767/2/168

- Salakhutdinova I.I., Golovko A.A. The variations of the scaling parameters of the structure functions in solar active regions at the pre-flare stage // Solar Phys. 2005. V. 225. P. 59-74.

- Agalakov B.V., Zubkova G.N., Ledenev V.G., Lubyshev B.I., Nefedyev V.P., Yazev S.A., Kerdraon A., Urbarz H.W. Changes in sunspot source of radio emission and 2N flare development in the chromosphere and corona in 5115 NOAA active region on 23 August 1988. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka publ., 1995, iss. 104, pp. 113-125. (In Russian).

- Agalakov B.V., Ledenev V.G., Lubyshev B.I., Nefedyev V.P., Yazev S.A., Zubkova G.N., Kerdraon A., Urbarz H.W. Changes in sunspot and floccular sources of radioemission preceding an importance 2n flare on 23 August 1988. Solar Phys. 1997, vol. 173, pp. 305-318.

- DOI: 10.1023/A:1004941026372

- Aksamentova M.P., Darchiya Sh.P., Ivanov V.I., Nizhitsky G.V. Some results of studying the astroclimate in Siberia. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. 1971, iss. 6, pp. 103-106. (In Russian).

- Banin V.G. Astroclimatic characteristics of the point of Listvenichnoe on the shore of Lake Baikal. Issledovaniy a po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. 1971, iss. 20, pp. 302-309. (In Russian).

- Banin V.G. The activity complex, and large flares in May 1981. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1983, iss. 65, pp. 129-150. (In Russian).

- Banin V.G. Cellular structures in activity complex, and their effect on a development of large solar flares. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1984, iss. 68, pp. 73-83. (In Russian).

- Banin V.G. On a connection of large solar flares and activity complexes with cellular structures. Solnechnye dannye [Solar Data]. 1986, no. 7, pp. 77-82. (In Russian).

- Banin V.G. On two types of solar flare events. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Novosibirsk, 1998, iss. 108, pp. 40-50. (In Russian).

- Banin V.G., Fedorova A.S. Power chromospheric flare of November 5, 1970. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. 1971, iss. 20, pp. 73-85. (In Russian).

- Banin V.G., Yazev S.A. Areas of long-lived activity at the descending phase of solar cycle 21. Kinematika i fizika nebesnykh tel [Kinematics and Physics of Celestial Bodies]. 1989, vol. 5, no. 4, pp. 62-68. (In Russian).

- Banin V.G., Yazev S.A. Catalogue of areas of long-lived activity in 1980-1989. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1991а, iss. 95, pp. 141-148. (In Russian).

- Banin V.G., Yazev S.A. Activity complexes and coronal holes. Solnechnye dannye [Solar Data]. 1991б, no. 1, pp. 78-83. (In Russian).

- Banin V.G., Yazev S.A. ALAs in solar activity cycles. Sovremennye problemy solnechnoi tsiklichnosti [Modern Problems of Solar Cyclicity]. Proc. of the Conference in memory of M.N. Gnevyshev and A.I. Ol'. Saint Petersburg, 1997, pp. 9-13. (In Russian).

- Banin V.G., Klevtsov Yu.A., Skomorovsky V.I., Trifonov V.D. SibIZMIR Нα-cinematograph. Solnechnye dannye [Solar Data]. 1982а, no. 1, pp. 90-94. (In Russian).

- Banin V.G., Borovik A.V., Trifonov V.D., Yazev S.A. On the astroclimate of the Baikal Astrophysical Observatory. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1982б, iss. 60, pp. 28-34. (In Russian).

- Banin V.G., Borovik A.V., Yazev S.A. Large solar flares on May 13 and 16, 1981. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1983, iss. 65, pp. 151-164. (In Russian).

- Banin V.G., Borovik A.V., Yazev S.A. Activity complexes during Carrington rotations 1705-1709. Solnechnye dannye [Solar Data]. 1988, no. 5, pp. 82-88. (In Russian).

- Banin V.G., Yazev S.A., Khmyrov G.M. Activity complexes, and flares. Solnechnye dannye [Solar Data]. 1991, no. 3, pp. 116-119. (In Russian).

- Borovik A.V. Small solar flares in the active region N135 SD on June 23, 1984. Astronomicheskii tsirkulyar [Astronomical Circular]. 1985, no. 1413, pp. 2-4. (In Russian).

- Borovik A.V. Small solar flares and preflare activations of chromospheric structures. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. 1989, iss. 87, pp. 154-166. (In Russian).

- Borovik A.V. Centers of flare activity of a solar spot groups. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. 1994а, iss. 102, pp. 133-152. (In Russian).

- Borovik A.V. Space-time characteristics of small solar flares in active regions with large flares. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. 1994б, iss. 102, pp. 118-133. (In Russian).

- Borovik A.V. The manifestation of supergranulation structures of active regions during solar flares. Adv. Space Res. 1988, vol. 8, no. 11, pp. 141-144.

- Borovik A.V., Myachin D.Yu. The spotless flare of March 16, 1981. I. Preflare activations of the fine structure of the chromospheric fine structure. Solar Phys. 2002, vol. 205, iss. 1, pp. 105-116.

- DOI: 10.1023/A:1013859722017

- Borovik A.V., Myachin D.Yu. Structure and development of the spotless flare on March 16, 1981. Geomagnetism and Aeronomy. 2010, vol. 50, no. 8, pp. 937-949.

- Borovik A.V., Zhdanov A.A. Statistical research into low-power solar flares. Main phase duration. Solar-Terr. Phys. 2017, vol. 3, iss. 4, pp. 5-16.

- DOI: 10.12737/stp-34201701

- Borovik A.V., Zhdanov A.A. Statistical studies of duration of low-power solar flares. Solar-Terr. Phys. 2018, vol. 4, iss. 2, pp. 8-16.

- DOI: 10.12737/stp-42201803

- Borovik A.B., Grigoryev V.M., Kargapolova N.N., Merkulenko B.E., Nefedyev V.E., Osak B.F., Polyakov V.I., Selivanov V.P., Smol'kov G.Ya., Yazev S.A., et al. Evolution of solar active region SD #135 in June, 1984 and its correction to large-scale solar magnetic fields. Contributions of the Astronomical observatory Skalnate Pleso: proc. 12th Regional Consultation on Solar Physics (Smolenice, May 19-24, 1986). Tatranska Lomnica, 1986, vol. 15, no. 1, pp. 211-242. (In Russian).

- Borovik A.V., Myachin D.Yu., Tomozov V.M. Observations of spotless solar flares in Baikal Astrophysical Observatory of the ISTP SB RAS and their interpretation. Izvestiya Irkutskogo Gosudarstvennogo Universiteta. Seriya "Nauki o Zemle" [The Bulletin of Irkutsk State University. Series «Earth Sciences»]. 2014, vol. 7, pp. 23-45. (In Russian).

- Borovik A.V., Myachin D.Yu., Uralov A.M. The model of extra-sunspot flare. Izvestiya Krymskoi astrofizicheskoi observatorii [Bulletin of the Crimean Astrophysical Observatory]. 2016, vol. 112, no. 1, pp. 38-46. (In Russian).

- Darchiya Sh.P. Some peculiarities in variations of jitter amplitude during daytime observations. Atmosfernaya optika. [Atmospheric Optics]. Moscow, Nauka Publ., 1970, pp. 35-42. (In Russian).

- Darchiya Sh.P. On the astronomical climate of the USSR. Moscow, Nauka Publ., 1985, 176 p. (In Russian).

- Darchiya Sh.P., Ivanov V.I., Kovadlo P.G., Kuklin G.V. Solar limb jitter and temperature inhomogeneities in the surface layer. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. 1971, iss. 20, pp. 310-329. (In Russian).

- Firstova N.M. Connection between the appearance of γ-ray sources and Hα line impact linear polarization in the July 23, 2002 flare. Astronomy Letters. 2015, vol. 41, no. 10, pp. 593-600.

- DOI: 10.1134/S1063773715090029

- Firstova N.M., Polyakov V.I. Structure and physical conditions in the Hα loops of an M7.7 solar flare. Astronomy Letters. 2017, vol. 43, no. 11, pp. 768-779. 10.1134/ S1063773717110032.

- DOI: 10.1134/S1063773717110032

- Firstova N.M., Gubin A.V., Lankevich N.A. LSVT spectrograph: fixing and testing. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. 1990, iss. 91, pp. 166-174. (In Russian).

- Firstova N.M., Polyakov V.I., Firstova A.V. Impact linear polarization of the Hα spectral line according to observation of proton flare at LSVT with high spatial resolution. Solar Phys. 2008, vol. 249, pp. 53-73.

- Firstova N.M., Polyakov V.I., Firstova A.V. Нα line impact linear polarization observed in the 23 July 2002 flare with the Large Solar Vacuum Telescope (LSVT). Solar Phys. 2012, vol. 279, pp. 453-464.

- Firstova N.M., Polyakov V.I., Firstova A.V. Observation of Нα line impact polarization in solar flares. Astronomy Letters. 2014, vol. 40, no. 7, pp. 449-458.

- Golovko A.A. Some peculiarities in structures of the activity complex that produced power proton flares on May 13-16, 1981. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1983, iss. 65, pp. 121-129. (In Russian).

- Golovko A.A., Salakhutdinova I.I. Variations in fractal characteristics of active regions and flares. Geomagnetism and aeronomy. 2009, vol. 49, no. 8, pp. 1-3. 10.1134/S00 16793209080052.

- DOI: 10.1134/S0016793209080052

- Golovko A.A., Salakhutdinova I.I. Evolution of solar active regions: Detecting the emergence of new magnetic field through multifractal segmentation. Astronomy Reports. 2015, vol. 59, no. 8, pp. 776-790.

- DOI: 10.1134/S1063772915080028

- Golovko A.A., Salakhutdinova I.I., Khlystova A.I. Preflare dynamics of chromospheric structures and of magnetic field in AR NOAA 9077 during July 10-13, 2000. Proc. of 10th European Solar Physics Meeting. Prague, 2002, pp. 621-624.

- Golovko A.A., Salakhutdinova I.I., Khlystova A.I. Preflare changes in chromospheric structure in active regions. Aktual'nye problemy solnechnoi i zvezdnoi aktivnosti [Actual problems of solar and stellar activity]. Proc. of the Conference of CIS and Baltic States (Nizhniy Novgorod, June 2-7, 2003). Nizhniy Novgorod, IAP RAS, 2003, vol. 1, pp. 128-131. (In Russian).

- Golovko A.A., Salakhutdinova I.I., Khlystova A.I. Fractal properties of active region and flares. Solnechno-zemnaya fizika [Solar-Terrestrial Physics]. 2006, iss. 9, pp. 47-55. (In Russian).

- Golovko A.A., Salakhutdinova I.I., Khlystova A.I. Fractal properties of an active region and flare. Geomagnetism and aeronomy. 2009, vol. 49, no. 7, pp. 907-915. 10.1134/ S0016793209070147.

- DOI: 10.1134/S0016793209070147

- Isaeva E.S., Yazev S.A. X-ray flares and activity complexes on the Sun at the cycle 24 rising phase. Solnechno-zemnaya fizika [Solar-Terrestrial Physics]. 2013, iss. 22, pp. 3-11. (In Russia).

- Isaeva E.S., Tomozov V.M., Yazev S.A. Proton flares in solar activity complexes: Possible origins and consequences. Astronomy Reports. 2018, vol. 62, no. 3, pp. 243-250.

- DOI: 10.1134/S1063772918030058

- Ivanov V.I. On effect of wind direction on solar limb jitter. Atmosfernaya optika [Atmospheric Optics]. Moscow, Nauka Publ., 1970, pp. 45-54. (In Russian).

- Khmyrov G.M., Yazev S.A. On evolution of bipolar system of large-scale magnetic fields. Solnechnye dannye [Solar Data]. 1987, no. 9, pp. 65-70. (In Russian).

- Khmyrov G.M., Yazev S.A. On some characteristics of chromospheric structures on polarity inversion line. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1990, iss. 91, pp. 55-62. (In Russian).

- Klevtsov Yu.A., Trifonov V.D. Optical system of new chromospheric telescope. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1980, iss. 52, pp. 71-75. (In Russian).

- Kovadlo P.G. Resul'taty astroklimaticheskikh issledovanii po nablyudeniyam Solntsa i opticheskaya nestabil'nost' zemnoi atmosfery. Diss. dokt. fiz.-mat. nauk [Results of astroclimatic research on solar observations, and optical instability of Earth's atmosphere. Doctoral Thesis (Phys.

- Kovadlo P.G., Ivanov V.I., Darchiya Sh.P. Peculiarities of Baikal astroclimate. Astronomicheskii tsirkulyar [Astronomical Circular]. 1972, no. 706, pp. 3-6. (In Russian).

- Kovadlo P.G., Ivanov V.I., Darchiya Sh.P. Studying the turbulence structure in surface layer above Lake Baikal. Meteorologiya i gidrologiya [Meteorology and Hydrology]. 1973, no. 8, pp. 89-92. (In Russian).

- Krucker S., Hurford G.J., Lin P. Hard X-ray source motions in the 2002 July 23 gamma-ray flare. Astrophys. J. 2003, vol. 595, pp. L103-L106.

- Lin R., Krucker S., Hurford G.J., Smith D.M., Hudson H.S., Holman G.D., Schwartz R.A., Dennis B.R., Share G.H., Murphy R.J., Emslie A.G., Johns-Krull C., Vilmer N. RHESSI / Observations of particle acceleration and energy release in an intense solar gamma-ray line flare. Astrophys. J. 2003, vol. 595, pp. L69-L76.

- Liu W., Chen Q., Petrosian V. Plasmoid ejections and loop contractions in an eruptive M7.7 solar flare: evidence of particle acceleration and heating in magnetic reconnection outflows. Astrophys. J. 2013, vol. 767, pp. 168-186.

- DOI: 10.1088/0004-637X/767/2/168

- Otchet o nauchno-issledovatel'skoi i nauchno-organizat-sionnoi deyatel'nosti v 2016 godu [Annual report on scientific and organizational activity in 2016]. Irkutsk, Institute of Solar-Terrestrial Physics SB RAS, 2017, 249 p. (In Russian).

- Salakhutdinova I.I., Golovko A.A. The variations of the scaling parameters of the structure functions in solar active regions at the pre-flare stage. Solar Phys. 2005, vol. 225, pp. 59-74.

- DOI: 10.1007/s11207-004-2720-4

- Sattarov I.S., Ogir' M.B., Delone A.B., Borovik A.V. On the development of flare activity of sunspot group SD N135(1984). Astronomicheskii tsirkulyar [Astronomical Circular]. 1985, no. 1413, pp. 1-2. (In Russian).

- Sidorov V.I., Adel'khanov S.S. Intensity and electrodynamic parameters of May 14, 1981 solar flare. Vzaimodeistvie izluchenii i polei s veshchestvom. Materialy Btoroi Baikal'skoi molodezhnoi nauchnoi shkoly po fundamental'noi fizike [Interaction of fields and with matter radiation. The 2nd Baikal Young Scientists' School On Fundamental Physics (September 13-18, 1999)]. Irkutsk, 1999, vol. 2, pp. 576-582. (In Russian).

- Sidorov V.I., Kichigin G.N., Yazev S.A. On topology of coronal mass ejections during strong flare events on the Sun. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Nauki o Zemle" [The Bulletin of Irkutsk State University. Series «Earth Sciences»]. 2010, vol. 3, no. 2, pp. 139-155. (In Russian).

- Sinkevich A.N., Yazev S.A. Observation of chromospheric manifestations of transequatorial flare disturbances. Izbrannye problemy astronomii: trudy nauchno-prakticheskoi konferentsii [Selected Problems in Astronomy. Proc. of Scientific and Practical Conference]. Irkutsk, Oblmashinform Publ., 2001, pp. 163-167. (In Russian).

- Stepanov V.E., Trifonov V.D. Effect of interlens distance on residual chromatism of twin-lens objective. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1974, iss. 31, pp. 65-67. (In Russian).

- Trifonov V.D. Peculiarities in structure of the large filament-prominence in June-July 1982. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1985, iss. 72, pp. 171-174. (In Russian).

- Yazev S.A. Loop structures related to May 13 and 16 1981 flares. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1983, iss. 65, pp. 165-171. (In Russian).

- Yazev S.A. On chromospheric structures of regular shape. Issledovaniya po geomagnetizmu, aeronomii i fizike Solntsa [Research on geomagnetism, Aeronomy and Solar Physics]. Moscow, Nauka Publ., 1985, iss. 72, pp. 164-171. (In Russian).

- Yazev S.A. On structure and evolution of activity complex on the Sun. Kinematika i fizika nebesnykh tel [Kinematics and Physics of Celestial Bodies]. 1990а, vol. 6, no. 5, pp. 58-66. (In Russian).

- Yazev S.A. On some features of August 23, 1988 flare. Solnechnye dannye [Solar Data]. 1990б, no. 7, pp. 77-81. (In Russian).

- Yazev S.A. The activity complexes on the Sun in 1980-2008. Comments to data catalog. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Nauki o Zemle" [The Bulletin of Irkutsk State University. Series «Earth Sciences»]. 2010a, vol. 3, no. 2, pp. 217-225. (In Russian).

- Yazev S.A. The coronal holes and activity complexes on the Sun. Izvestiya Irkutskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Nauki o Zemle" [The Bulletin of Irkutsk State University. Series «Earth Sciences»]. 2010b, vol. 3, no. 2, pp. 226-241. (In Russian).

- Yazev S.A. Phenomenon of Activity Complexes on the Sun. Irkutsk, Irkutsk State University Publ., 2014, 377 p. (In Russian).

- Yazev S.A. Activity complexes on the sun in solar cycle 24. Astronomy Reports. 2015, vol. 59, no. 3, pp. 228-237.

- DOI: 10.1134/S1063772915030075

- Yazev S.A., Khmyrov G.M. The filament observation in June 1984. Solnechnye dannye [Solar Data]. 1986, no. 8, pp. 76-82. (In Russian).

- Yazev S.A., Khmyrov G.M. On a relation between certain properties of a filament and large-scale magnetic field system. Solnechnye dannye [Solar Data]. 1987, no. 12, pp. 75-80. (In Russian).

- Yazev S.A., Rozhina A.I. On early identification of activity complexes on the Sun. Trudy IV s'ezda astronomicheskogo obshchestva [Proc. of the IV Congress of the Astronomical Society]. Moscow, Sovremennyi pisatel' Publ., 1998, pp. 287-291. (In Russian).

- Yazev S.A., Zubkova G.N., Lubyshev B.N., Nefedyev V.P. On unexpected flare of August 23, 1988. Solnechnye dannye [Solar Data]. 1990, no. 6, pp. 76-81. (In Russian).

- Zherebtsov G.A., Yazev S.A. International Heliophysical Year. Vestnik RAN [Herald of the Russian Academy of Sciences]. 2008, vol. 78, no. 3, pp. 202-215. (In Russian).