Исследования Танайского I селища

Автор: Шаталов В.А., Чижевский А.А., Губайдуллин А.М.

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Археология и этнография

Статья в выпуске: 3-2 т.13, 2011 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена результатам охранных работ на Танайском I селище ананьинской культурно-исторической области, проведенных в 2008 г. Поздняя часть селища относится к средневековью и содержит лепную керамику прикамско-приуральских истоков (VII группа керамики Волжской Болгарии).

Ранний железный век, ананьинская культура шнуровой керамики, ананьинская культура гребенчато-шнуровой керамики, поселение, средневековье, vii группа керамики волжской болгарии

Короткий адрес: https://sciup.org/148205530

IDR: 148205530 | УДК: 903.4/904.4

Текст научной статьи Исследования Танайского I селища

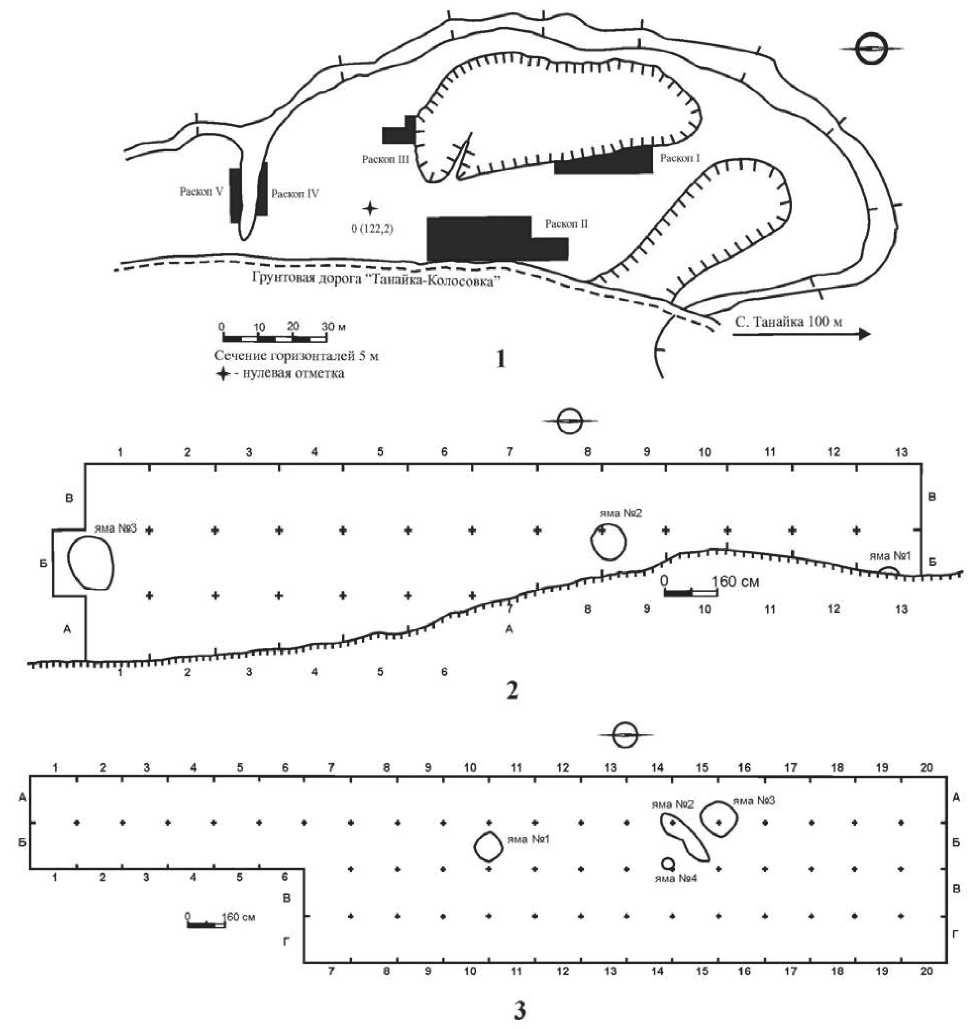

Танайское I селище расположено на мысу коренной террасы высотой до 15 м на левом берегу р.Танайка правого притока р.Кама. Селище находится в 100 м к северу от с.Танайка. Мыс, занимаемый селищем, вытянут с севера на юг между двумя задернованными оврагами. С восточной стороны селище ограничено глубоким оврагом, по дну которого проходит временный водоток, а с западной стороны располагается более мелкий и пологий овраг, по которому пролегает дорога в с.Танайка (Рис.1, 1 ). Поверхность селища до последнего времени была задернована, а к моменту проведения раскопок - повреждена в результате строительных работ. Культурный слой на значительной части площади селища был срезан вплоть до глины. Ранее на этом месте располагался фруктовый сад. Кроме того, в центральной части памятника были зафиксированы два больших карьера для добычи глины. Выявленная площадь распространения подъемного материала на селище составляет 160Ч60 м.

Татарстан. На памятнике было заложено пять раскопов. В ходе работ вскрыто в общей сложности 494 кв.м площади селища.

Раскоп I (116 кв.м) (Рис. 1, 1 , 2 ) был заложен в центральной части селища вдоль западного края центрального карьера, в 35 м к востоку от дороги на с. Танайка. Перепад высот на раскопе с юга на север достигал 1 м с уклоном к югу. Общая мощность культурных напластований раскопа I достигает 35 см вне объектов. Стратиграфия его проста: дерн почти на всей площади был уничтожен во время строительных работ. Лишь в южной части раскопа остался слабо потревоженный слой дерна мощностью около 8-10 см. Сохранившиеся напластования представлены двумя слоями. Верхний слой плотного темно-серого суглинка мощностью на разных участках от 5 до 20 см. Нижний слой состоит из светло-серого суглинка мощностью до 10 см. Ниже на глубине от 15 до 35 см находится кровля материкового суглинка.

В процессе исследования на раскопе I были расчищены три ямы, вероятно, хозяйственного назначения.

Яма №1, Уч.Б13. Основная ее часть разрушена карьером. Она выявлена у края раскопа в виде пятна полукруглой формы. Длина сохранившейся части 60 см. Заполнение ямы состояло из однородного серого суглинка. Стенки ямы отвесные, глубина от момента фиксации 46 см. Дно ровное, в заполнении отмечено несколько фрагментов лепной керамики с примесью раковины, украшенной шнуровым многорядным орнаментом, направленным в одну сторону.

Яма №2, Уч.Б-В/8-9, имела округлую в плане форму диаметром 110 см. Ее заполнение состояло из однородного серого суглинка с вкраплениями комочков глины и мелкого угля. Стенки ямы слегка скошены, на глубине 15 см от момента фик-

Рис. 1. Танайское I селище. 1 – общий план; 2 – план раскопа I; 3 - план раскопа II

сации контуры ямы стали сужаться, а на глубине 30 см отмечено плоское дно. В заполнении ямы №2 выявлен фрагмент плечика сосуда с примесью раковины, орнаментированный оттисками двурядного шнура с наклоном в одну сторону.

Яма №3, Уч.Б1, зафиксирована в виде пятна овальных очертаний размером 130 X 180 см. Заполнением ямы служил однородный серый суглинок с включением мелкого угля. На глубине 23-30 см была обнаружена горизонтальная ступенька шириной до 60 см. Стенки ямы слегка покаты, дно чашевидной формы выявилось на глубине 62 см с момента фиксации. Кроме того, у северного края ямы, а также внутри нее, были прослежены следы от маленьких столбовых ямок глубиной 6-8 см и диаметром около 7 см.

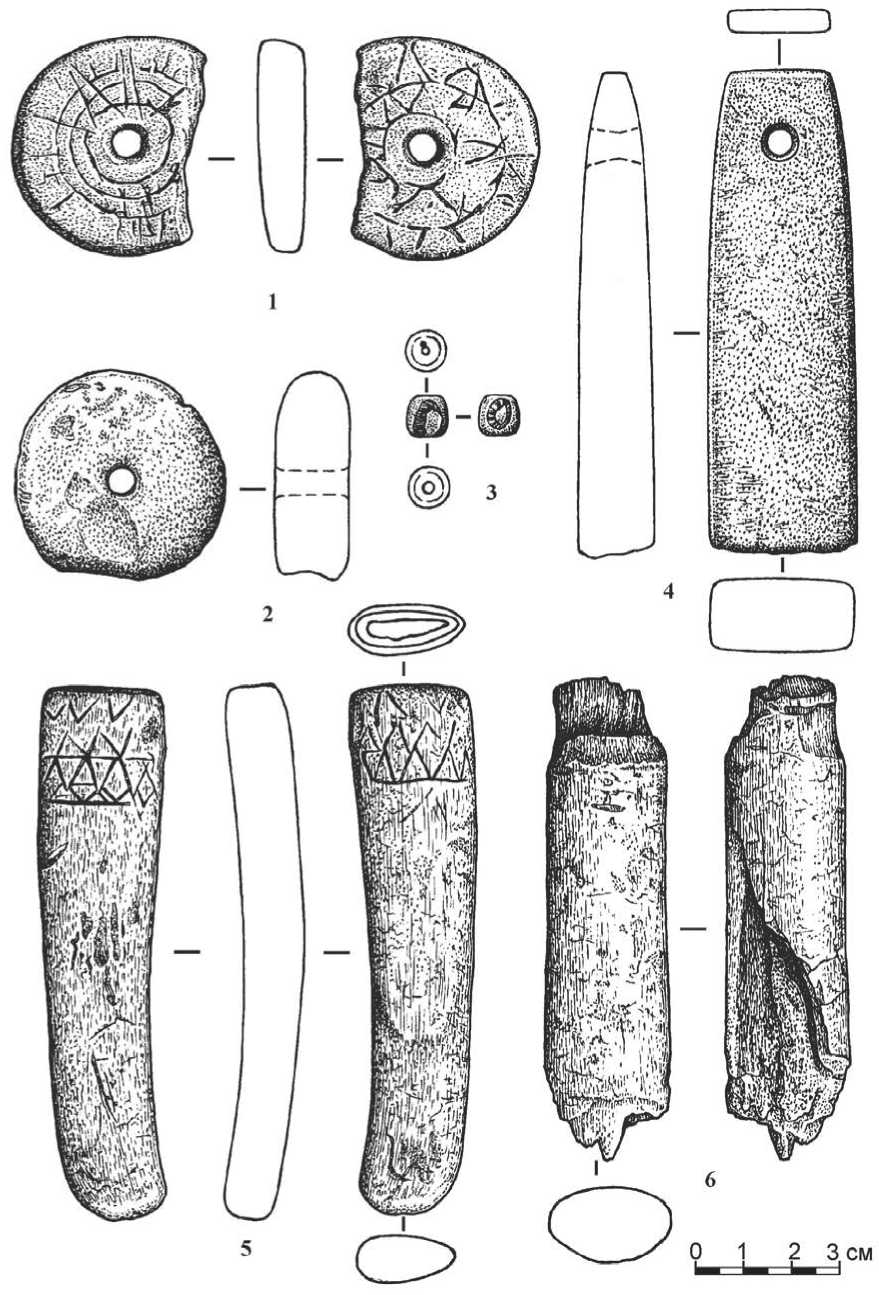

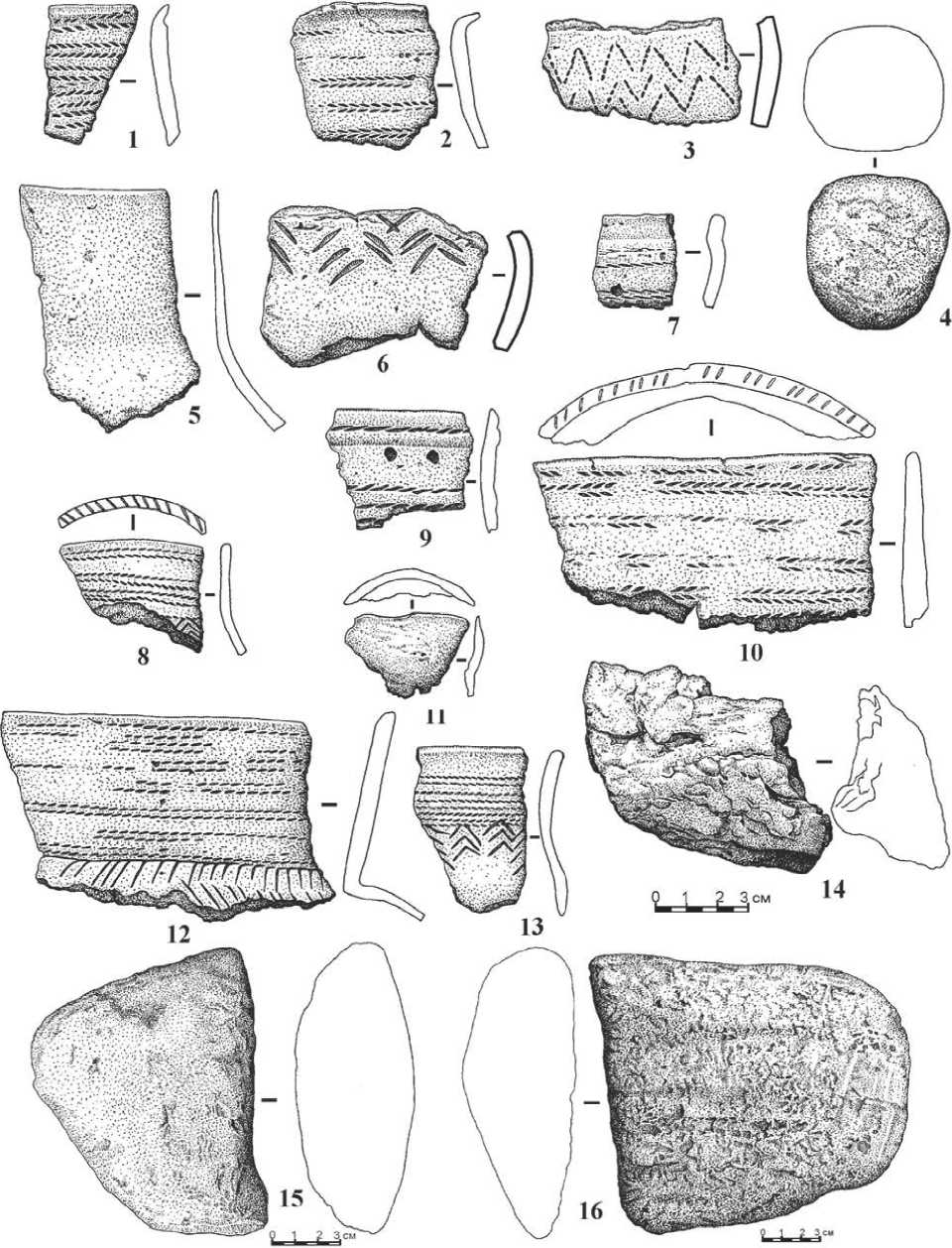

При вскрытии ямы №3 было зафиксировано несколько фрагментов лепной керамики. Вся керамика орнаментирована оттисками шнура по шейке и гладкой гребенкой по плечику, один из фрагментов не имеет орнаментации (Рис. 3, 1 - 3 , 5 ). Кроме того, в этой яме отмечен каменный диск из окремнелого известняка белого цвета диаметром 7 см и толщиной 5 см (Рис. 3, 4 ). Поверхность диска плоская. Сходные диски были найдены на Зуевоключевском I городище и интерпретировались после трассологического анализа как предметы, связанные с металлообработкой3.

На дне ямы №3 найдена также глазчатая бусина зеленоватого цвета с желтым глазком, окаймленным полосчатой бело-красной линией (Рис. 2, 3 ). Она относится к подгруппе Б – «бусы со

Рис.2. Танайское I селище. Индивидуальные находки. 1 - напряслице, песчаник, раскоп V, уч.А4, гл. 60-80 см; 2 – раскоп III, уч.Б/1, гл. 40-60 см; 3 – бусина, стекло, раскоп I, яма №3, уч.Б/1, гл. 428 см; 4 – оселок, сланец, подъемный материал; 5 – рукоятка ножа, кость, раскоп V, уч.А/3, гл.

20-40 см; 6 – заготовка рукояти, рог, раскоп I, уч.Д/1, гл. 20-40 см

спаянно-накладным плоским глазчатым узором тип III бочковидные средние» по С.И. Валиули-ной4. Данная бусина находит аналогии в матери- алах поселений булгарского домонгольского времени, подобные бусы есть в Биляре, Красносюн-дюковском I городище и Муромском городке5.

Рис. 3. Танайское I селище. Находки из раскопов I-III, V. 1-3, 5 – фр. керамики, раскоп I, яма №3; 6, 7, 10 - фр. керамики, раскоп I; 4 – окремнелый известняк, раскоп I, яма №3; 8 – фр. керамики, раскоп II, яма №4; 9, 11-13 – фр. керамики, раскоп II, яма №3; 14 – глиняная обмазка, раскоп II, яма №3; 15 – терочник, известняк, раскоп V; 16 – терочник, известняк, раскоп III

Значительная часть находок из раскопа I представлена фрагментами глиняной посуды. Всего здесь было выявлено 147 фрагментов ке- рамики, из них 30 венчиков и 117 стенок. Посуда раскопа подразделяется на керамику раннего железного века – 14 и средневековья – 103.

Керамика раннего железного века найдена вне сооружений и представлена фрагментами лепных круглодонных горшков с низкими отогнутыми шейками, выпуклыми плечиками и заглаженной поверхностью с примесью раковины в глине. В основном это стенки, венчиков немного, и они орнаментированы оттисками ямок и рядами горизонтальных многорядных шнуровых линий с наклоном в одну сторону по шейке и верхней трети плечика (Рис. 3, 7 ). Аналогии этой керамики присутствуют в материалах ананьинской культуры шнуровой керамики (АКШК)6 ананьинской культурно-исторической области (АКИО), большая часть венчиков имеет воротничок.

Керамика средневековья подразделяется на лепную и гончарную. Абсолютно преобладают фрагменты круглодонных сосудов с обильной примесью раковины в глиняном тесте, имеющие высокую цилиндрическую, иногда отогнутую в верхней части горловину, а также скошенный внутрь срез венчика. Керамика этой группы украшена по шейке оттисками двурядного шнура с наклоном в разные стороны и гребенчатым или гладкогребенчатым орнаментом по плечику, образующим двухрядный или многорядный зигзаг (Рис. 3, 1 - 3 , 6 , 10 ). Изредка наклонными насечками украшался срез венчика (Рис. 3, 10 ). Согласно классификации Т.А. Хлебниковой, данная посуда относится к VII группе керамики Волжской Болгарии и имеет истоки в среде неволинской культуры7. Е.П. Казаков относит ее к керамике постпетрогромской культуры, оставленной угорским населением, входящим в состав Волжской Болгарии8. Один фрагмент средневековой керамики относится к гончарной красноглиняной посуде.

Из раскопа I происходит заготовка рукояти, изготовленная из рога (Рис. 2, 1 ), она найдена на уч.Д/1 на гл. 40 см. Заготовка имеет цилиндрическую форму с перехватом в верхней части и находит свои аналогии среди рукоятей шильев третьего типа АКИО по Л.И. Ашихминой.9

Раскоп II (272 кв.м) (Рис.1, 1 , 3 ) расположен в западной части селища в 18 м к западу от раскопа I и вытянут с юга на север вдоль дороги в с.Танайка. В северной части ширина раскопа составляет 8 м, в южной – 4 м, длина его – 40 м.

Стратиграфия раскопа II несложна, остатки культурных напластований идентичны раскопу I и достигают 45 см вне объектов. Дерновое покрытие полностью уничтожено.

Яма №1, Уч.Б10-11. Заполнением ямы служил однородный серый суглинок. В плане она имела подквадратные очертания размером 120 X 120 см. Стенки ямы были слегка скошены к центру, плоское дно было выявлено на глубине 15 см.

Яма №2, Уч.А-Б/14-15, очертания ее выявлены в виде пятна неправильных вытянутых очертаний. Длина ямы 280 см, наибольшая ширина до 80 см. Заполнение составляет однородный серый суглинок. Стенки ямы незначительно скошены к центру. Дно плоское. Глубина от момента фиксации составила 48-58 см.

Яма №3, Уч.А-Б/15-16, зафиксирована в виде пятна овальных очертаний. Ее размеры составляли 160 X 150 см. Заполнением служил однородный серый суглинок, стенки почти отвесны, плоское дно было выявлено на глубине 3038 см. При вскрытии ямы были обнаружены фрагменты лепной керамики с примесью раковины. Один фрагмент найден в засыпи ямы, он относится к раннему железному веку и попал сюда, вероятно, случайно (Рис. 3, 9 ). Он был орнаментирован оттисками ямок и простым горизонтальным многорядным шнуром.

Остальная керамика из ямы №3 относится к эпохе средневековья (Рис.3, 11 - 13 ). Это фрагменты круглодонных сосудов с высокой прямой и отогнутой горловиной. По шейке и плечику они орнаментированы оттисками двурядного шнура с наклоном в одну и разные стороны, характерный «елочный» орнамент из гребенки покрывает плечико (Рис. 3, 13 ) . Один из венчиков орнаментирован наклонными насечками по срезу, отмечена также плоскодонная чашечка без орнамента (Рис.3, 11 ). В культурном отношении керамика эпохи средневековья принадлежит к VII группе керамики Волжской Болгарии по Т.А. Хлебниковой10 или к постпетрогромской культуре по Е.П. Казакову11.

Кроме того, на дне и в засыпи ямы №3 отмечены куски глиняной обмазки (Рис. 3, 14 ).

Яма №4, Уч. Б/14-15, была зафиксирована в северной части раскопа в виде пятна округлой формы диаметром 55 см. Заполнение ее состояло из однородного серого суглинка. Стенки слегка скошены к центру, дно плоское, общая глубина от момента фиксации 29 см. В заполнении ямы и на дне отмечено несколько фрагментов лепной круглодонной керамики с обильной примесью раковины, относящейся к постпетрогром-ской культуре (Рис. 3, 8 ).

Вне ям керамика в раскопе II не найдена.

Раскоп III (Рис. 1, 1 ) Г-образной формы примыкает к северной части центрального карьера, расположен в 40 м к северу-северо-востоку от раскопа I. Его длина с юга на север – 8 м, ширина с запада на восток – 8 м и 4 м. Поверхность раскопа почти полностью задернована, за исключением участков А-Б/1 в южной части, где начинается край карьера. Раскоп имеет уклон к востоку в сторону оврага, разность высот между юго-восточной и северо-западной частями достигает 135 см.

Мощность культурных напластований раскопа III достигает 78 см. Он находится ближе к краю мыса и поэтому практически не потревожен строительными работами. Стратиграфическая картина раскопа следующая: в верхней части располагается дерн мощностью около 10 см. Затем следует слой темно-серого суглинка толщиной от 18 до 40 см. Под ним, почти на всей площади раскопа, залегает слой светло-желтого суглинка мощностью от 10 до 20 см. Ниже по всей площади раскопа расположен слой светлосерой супеси толщиной 10-20 см. Далее, на глубине от 42 до 78 см, располагается материковый суглинок.

Следов каких-либо сооружений на раскопе III выявлено не было.

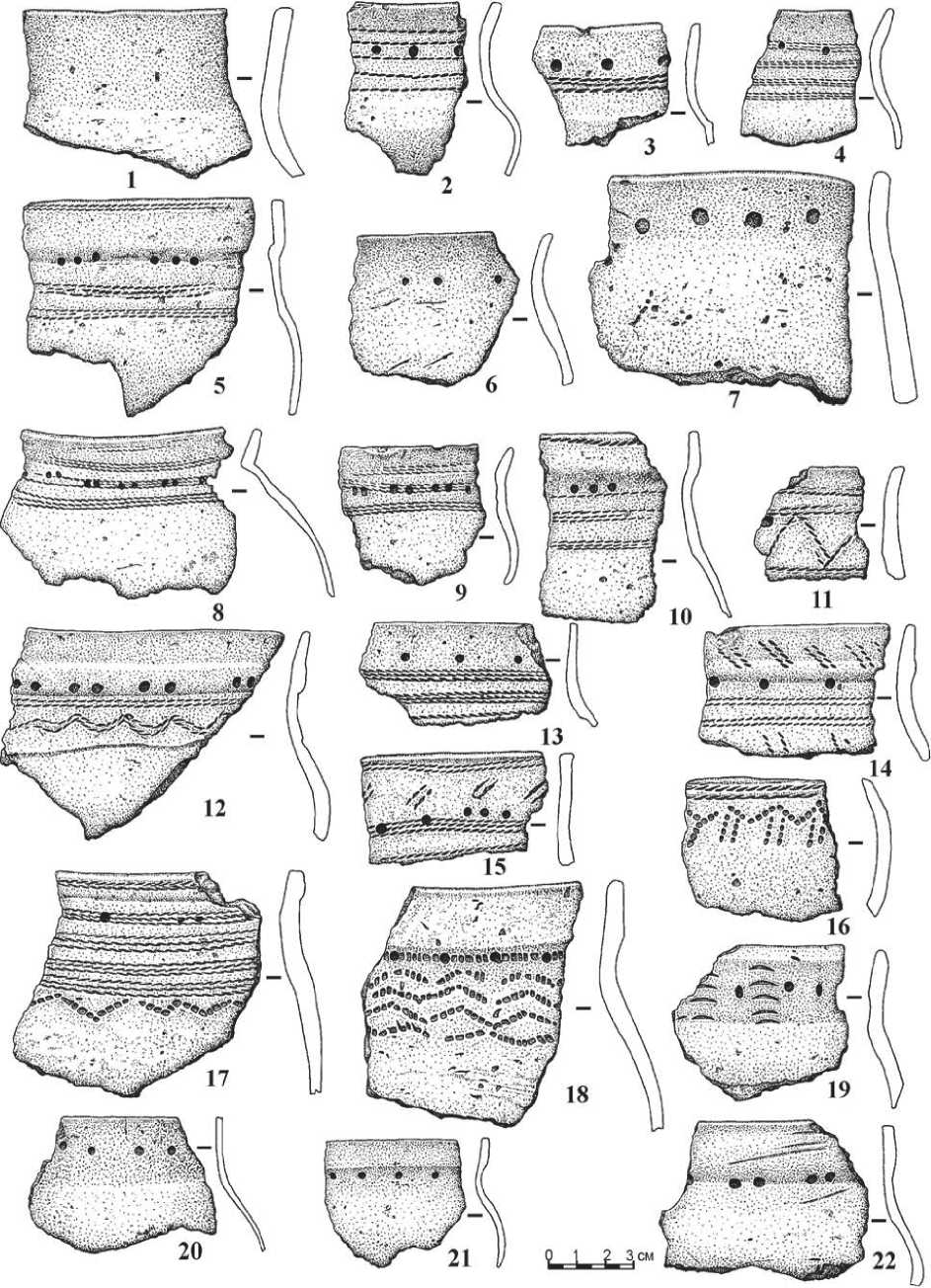

На раскопе III было зафиксировано 155 фрагментов лепной круглодонной керамики (44 венчика и 111 стенок) с примесью раковины в глиняном тесте. Вся выявленная посуда относится к раннему железному веку (Рис. 4, 1 - 7 ).

Керамика, как правило, орнаментирована ямками и шнуром по шейке в верхней части плечика. В ряде случаев ямки группируются по три. На одном из венчиков выявлен воротничок (Рис. 4, 5 ). Аналогии посуде с оттисками ямок и многорядного шнура с наклоном в одну сторону отмечены на городищах Троицкий Урай, Каменный Лог, а также поселении на месте Казанского Кремля12. Воротничок, отмеченный на одном из венчиков со шнуровой орнаментацией, характерен для АКШК13 .

На раскопе III отмечена растирочная плита из белого известняка (Рис. 3, 16 ), при раскопках Аргыжского городища подобные плиты интерпретировались как зернотерки14. Здесь же было обнаружено пряслице дисковидной плоско-выпуклой формы, изготовленное из глины, без орнамента (Рис. 2, 2 ). Диаметр его составляет 4,2 см, диаметр центрального отверстия 0,7 см, толщина 1,1 см. Аналогии ему прослеживаются в материалах Аргыжского городища среди глиняных и керамических напряслиц15.

Раскоп IV (Рис. 1, 1 ) расположен в северной части мыса и вытянут с запада на восток вдоль южной части небольшого современного оврага. Он находится в 46 м к северу от раскопа II и в 12 м к востоку от грунтовой дороги в с.Танайка. Длина раскопа 14 м, а ширина до 2,60 м. Его поверхность задернована и имеет значительный уклон к востоку по склону оврага до 645 см.

Стратиграфическая картина раскопа IV несколько иная, чем на предыдущих раскопах. Общая мощность слоев достигает 130 см. Под слоем дерна (до 10 см) на ряде участков зафиксирован слой позднего насыпного балласта до 50 см толщиной в виде серо-коричневого суглинка. Он частично перекрывает слой белесого суглинка. В свою очередь он частично наплывает на слой темно-серого суглинка, который имеет мощность от 18 до 40 см. Далее непосредственно под ним залегает слой светло-серого суглинка толщиной от 7-8 до 20 см. Ниже на глубине от 50 до 130 см от поверхности зафиксирована кровля материкового суглинка.

На раскопе IV было выявлено 155 фрагментов лепной керамики с примесью раковины в глине и 4 гончарной, в составе коллекции 16 венчиков и 143 стенки. Шнуровым и гребенчатым орнаментом, а также ямками орнаментировано лишь 16 фрагментов, остальная керамика не орнаментирована, аналогии керамики раскопа IV фиксируются на памятниках АКШК16. Вся керамика была сильно фрагментирована. Четыре фрагмента гончарной красноглиняной керамики относятся к булгарской домонгольской культуре.

Раскоп V (Рис. 1, 1 ) расположен в северной части мыса, на котором располагается Танайское I селище, раскоп вытянут с запада на восток вдоль небольшого современного оврага и находится в 6 м от раскопа IV, напротив него через овраг. Дорога на с.Танайка расположена в 8 м к востоку от раскопа V. Длина раскопа 16 м, ширина до 3,2 м. Поверхность его задернована и имеет уклон к востоку по склону оврага до 593 см. Стратиграфия раскопа V в общих чертах повторяет стратиграфию раскопа IV.

Сооружения, связанные со временем существования селища, на раскопе отсутствуют.

Раскоп V дал наибольшее количество керамики – 163 фрагмента, из них 31 венчик и 132 стенки. Основная масса посуды – 156 фрагментов – это лепная керамика с примесью раковины в глине, семь фрагментов - от стенок гончарной красноглиняной керамики.

Керамика раскопа V подразделяется на посуду раннего железного века и средневековья.

Керамика раннего железного века абсолютно преобладает (около 96%) на раскопе. По способу орнаментации она подразделяется на три группы.

Первая – керамика, имеющая орнаментацию, состоящую из ямок и горизонтальных двух- трехрядных шнуровых линий (Рис. 4, 8 - 10 , 13 ), многие из них имеют выделенный воротничок и сильно отогнутую горловину.

В рамках этой группы большой серией представлена также керамика, орнаментированная сложношнуровым орнаментом (Рис. 4, 11 , 12 , 14, 15 ). Узоры здесь выполнены горизонтальными отпечатками шнура двух-, трех-, четырех- и пятирядными. Наиболее часто употребляется двух-и трехрядный шнур. Кроме того, использовался узор из волнообразных и наклонных линий, а

Рис.4. Танайское I селище. Находки из раскопов III, V.

1-7 – фрагменты керамики, раскоп III; 8-22 – фрагменты керамики, раскоп V

также треугольников. Некоторые сосуды дополнительно украшались валиком и «воротничком» по шейке (Рис. 4, 12, 14). Рассматриваемая группа керамики по оформлению (сложношнуровые отпечатки) и конструкции шейки (валик и воротничок) имеет аналогии в комплексах АКШК на городищах Зуево-Ключевское I и Каменный Лог, а также Икском I поселении17.

Вторая группа керамики украшена оттисками гребенчатого и шнурового одно- и разнонаправленного штампов, присутствуют также ямочные отпечатки, орнамент располагается в верхней трети сосуда (Рис. 4, 16 - 18 ). Чаще всего гребенчатый орнамент располагался на плечике сосуда и представлял собой довольно простой горизонтальный зигзаг, в одном случае под линией зигзага отмечены дополнительные парные вертикальные линии (Рис. 4, 16 ). Аналогии данной группе керамики прослеживаются в материалах вятских городищ ананьинской культуры гребенчато-шнуровой керамики (АКГШК), таких как Аргыжское, Белоглазовское, Богородское, Русенихинское, в единичных экземплярах подобная керамика встречается на поселениях постмаклашеевской культуры гор. Сорочьи Горы и Ройский Шихан18.

Третья группа керамики не имеет шнуровых отпечатков, она орнаментирована ямочными вдавлениями по шейке сосуда и иногда украшена дополнительными ногтевыми вдавлениями (Рис. 4, 19 - 22 ). Сосуды имеют невысокие слабовыпуклые плечики, форма их близка к чашевидной. На большинстве фрагментов отмечен валик или воротничок. Аналогии данной группе керамики встречены на гор.Аргыжское, Зуево-Ключевское I, Каменный Лог и Никульчинское19 в комплексах АКГШК.

Посуда эпохи средневековья (16 фр.) представлена семью фрагментами стенок гончарной красноглиняной керамики и девятью фрагментами лепной круглодонной керамики с обильными примесями раковины в глине, зафиксирован один венчик, украшенный оттисками двурядного разнонаправленного шнура по шейке.

Все индивидуальные находки, происходящие из раскопа V, относятся к раннему железному веку. Пряслице зафиксировано на раскопе V, уч.А/4, на гл. 80 см от современной поверхности. Оно представляет собой узкий диск цилиндрического сечения и изготовлено из плотного плиточного песчаника белого цвета с солярным орнаментом (Рис. 2, 1 ). Подобные изделия широко представлены на памятниках АКИО на третьем этапе (2 пол. VII-V в. до н.э.), в основном в пределах р.Вятки и ее притоков20. Диаметр его составляет 4,5 см, диаметр центрального отверстия – 0,8 см, толщина – 1,1 см.

Кроме того, из данного раскопа происходит рукоятка ножа, выявленная на Уч. А/3 на глубине 40 см от современной поверхности, она изготовлена из кости животного, овальной в сечении формы, повторяющей ее естественную форму, затыльник закруглен (Рис. 2, 5). На широких сторонах у устья рукояти отмечен геометрический орнамент в виде ромбов и треугольников, обрамленных с двух сторон длинными линиями. Рукоять относится к рукояткам ножей группы А по Л.И. Ашихминой, но отличается орнаментом, который находит свои аналогии на каменных изделиях ананьинского времени, таких как на-пряслица и обкладки каменных гробниц, а также на костяных рукоятках шильев21.

Коллекция индивидуальных находок пополнилась также оселком из плотного красноватого сланца (Рис. 2, 4 ), который был найден жителями с.Танайка в 70-е годы XX века и передан участникам экспедиции. Оселок имеет удлиненнопрямоугольную форму с округленными углами . По классификации В.И. Козенковой, он относится к типу II и датируется от конца эпохи поздней бронзы до II в. до н.э.22

Вещевой материал Танайского I селища, происходящий со всех пяти раскопов, показал наличие здесь двух разных в хронологическом отношении комплексов: раннего железного века и средневековья.

Первый этап существования Танайского I селища связан с ранним железным веком. Керамика этого этапа содержит два разных в культурном отношении комплекса посуды:

-

1. Сложношнуровой комплекс керамики АКШК, выявленный на всех раскопах, его диагностирующие признаки - сложношнуровая композиция, валик и воротничок;

-

2. Гребенчато-шнуровой АКГШК, подобная керамика найдена лишь на раскопе V, ее диагностирующие признаки - сочетание шнуровых и гребенчатых отпечатков.

Находки сосудов с простыми шнуровыми отпечатками в сочетании с «воротничком» также могут быть отнесены к АКШК. Этот признак - простая шнуровая орнаментация - характерен практически для всех культур АКИО и является скорее хронологическим, чем культурным признаком.

Орнаментация только ямками сосудов чашевидной формы Нижнего и Среднего Прикамья также не является культурным признаком и проявляется на памятниках АКИО в поздний период.

Определение хронологии комплексов раннего железного века возможно прежде всего благодаря анализу орнаментальных мотивов, присутствующих на керамике. Данный анализ указывает на преобладание многорядных горизонтальных оттисков из двойного, иногда тройного шнура, а также на наличие орнамента из наклонных и волнообразных шнуровых отпечатков. Все эти черты в сочетании со значительным количеством керамики, орнаментированной исключительно ямками, а также наличие большого количества фрагментов посуды с валиком и воротничком со- ответствуют III (VI-V вв. до н.э.), может быть, -началу IV (IV-III вв. до н.э.) стадии развития ана-ньинской керамики Среднего Прикамья23.

Второй этап существования Танайского I селища приходится на средневековье. Комплекс средневековой керамики характеризуется сочетанием гончарной красноглиняной и лепной с примесью раковины керамики. Лепная керамика находит свои аналогии на памятниках Волжской Болгарии24 и Северного Приуралья25.

Время существования этого комплекса основывается на стеклянной глазчатой бусине, датированной булгарским домонгольским временем (X - нач. XIII в.), а также керамике пост-петрогромской культуры, которая датируется концом X-XIII в26.

Список литературы Исследования Танайского I селища

- Халиков А.Х., Генинг В.Ф. Отчет о полевых работах археологической экспедиции ИЯЛИ за 1959 год. Казань, 1960. С.19.

- Губайдуллин А.М. Отчет. Археологические охранно-спасательные исследования Танайского I селища в Елабужском районе Республики Татарстан. Казань, 2009.

- Черных Е.М., Медведева Т.А. Каменные диски с Зуево-Ключевского I городища//Международное XVI археологическое совещание. Пермь, 2003. С.134-135.

- Валиулина С.И. Стекло Волжской Булгарии. Казань, 2005. С.93, 94. Рис.29, 14.

- Марков В.Н. Нижнее Прикамье в ананьинскую эпоху (об этнокультурных компонентах ананьинской общности)//Археология евразийских степей. Вып.4. Казань, 2007. С.49. Рис.47-48.

- Хлебникова Т.А. Керамика памятников Волжской Болгарии. К вопросу об этнокультурном составе населения. М., 1984. С.106-116.

- Казаков Е.П. Волжские болгары, угры и финны в IX-XIV вв.: проблемы взаимодействия. Казань, 2007. С.51-59.

- Ашихмина Л.И., Черных Е.М., Шаталов В.А. Костяной инвентарь ананьинской эпохи (I тыс. до н.э.). Ижевск, 2006. С. 55.

- Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа. Ижевск, 1999. Рис.86, 1, 2, 6, 10, 11, 13-17

- Ашихмина Л.И. Керамика ананьинских поселений Среднего Прикамья//Археологические памятники Северного Приуралья. Сыктывкар, 1985. С.67

- Марков В.Н. Нижнее Прикамье в ананьинскую эпоху (об этнокультурных компонентах ананьинской общности)//Археология евразийских степей. Вып.4. Казань, 2007. С.49. Рис.47, 48.

- Черных Е.М., Ванчиков В.В., Шаталов В.А. Аргыжское городище на реке Вятке. М., 2002. С.48, Рис.68, 1, 2.

- Козенкова В.И. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант. М., 1998. С.24, 25

- Козенкова В.И. Биритуализм в погребальном обряде древних «кобанцев». Могильник Терезе конца XII-VIII в. до н.э. М., 2004. Табл.26, 6.

- Савельева Э.А., Чеснокова Н.Н. Веселянское I поселение//Археологические памятники Северного Приуралья. Сыктывкар, 1985. С.116-139. Рис.4, 3; 6, 4, 5.