Исследования тепловых режимов работы при проведении ПЦР, направленные на улучшение характеристик приборов АНК-16/32

Автор: Леонтьева О.А., Петров А.И.

Журнал: Научное приборостроение @nauchnoe-priborostroenie

Рубрика: Оригинальные статьи

Статья в выпуске: 3 т.17, 2007 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены тепловые режимы работы прибора АНК-16/32 (анализатора нуклеиновых кислот). Исследована зависимость напряжения, подаваемого на элемент Пельтье, и скорости проведения ПЦР-РВ. Произведен анализ разности температур планшета и реакционной смеси.

Короткий адрес: https://sciup.org/14264500

IDR: 14264500 | УДК: 547.963.32:

Текст научной статьи Исследования тепловых режимов работы при проведении ПЦР, направленные на улучшение характеристик приборов АНК-16/32

В 1983 г. сотрудник фирмы "Cetus" Kary Mullis предложил метод, ставший в дальнейшем известным как полимеразная цепная реакция (ПЦР). Метод ПЦР стал одним из крупнейших методологических открытий в современной молекулярной биологии. Применяемый при анализе ДНК, он позволяет сегодня решать такие научно-исследовательские и диагностические задачи, как диагностика социально значимых заболеваний, например гепатитов В и С, туберкулеза, СПИД; анализ онкологических и генетических заболеваний; генотипирование (в медицине используется, например, для определения антибиотико-резистентных штаммов); в криминалистике — идентификация личности; в сельском хозяйстве — селекция ценных пород животных и сортов растений; идентификация генных мутаций; мониторинг экспрессии генов при разработке новых лекарственных средств и многие другие.

К разработке оборудования для проведения ПЦР приступили практически одновременно с разработкой самого метода. За два десятилетия в промышленно развитых странах создано много вариантов устройств для реализации ПЦР — амплифи-каторов ДНК. Наша статья посвящена оптимизации параметров рабочих процессов анализатора нуклеиновых кислот (АНК-16, АНК-32).

Рис. 1. Внешний вид прибора АНК-32

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Анализаторы нуклеиновых кислот АНК-16 и АНК-32 (рис. 1) — одни из первых отечественных амплификаторов ДНК для количественного анализа в реальном времени. В состав приборов входят блоки тепловой и оптический. Тепловой блок ам-плификатора обеспечивает экспоненциальное увеличение продукта ПЦР-реакции. Оптический блок обеспечивает возбуждение и детекцию сигнала флуоресценции реакционной смеси, находящейся в пробирке. Изменение сигнала флуоресценции позволяет проследить кинетику ПЦР, рассчитать исходное количество ДНК и сравнить образцы между собой.

Четырехцветное измерение сигнала флуоресценции дает возможность наблюдать четыре независимых реакции в одном образце одновременно.

Температура, °С

Время, с

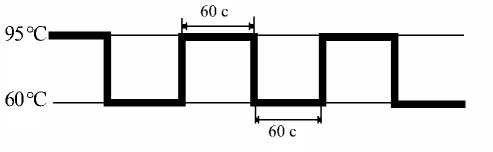

Рис. 2. Классическая циклограмма

Рис. 3. Циклический двухэтапный режим работы

Количество ячеек для образцов — 16/32 (0.2 мл). Типовая скорость нагрева—охлаждения 1.2– 1.5 °С/с. Классическая циклограмма показана на рис. 2. Каждый цикл амплификации состоит из трех этапов.

-

1) Денатурация . На первом этапе необходимо расплести дв ойную цепь ДНК, находящуюся в образце. Для этого реакционную смесь нагревают до 92–95 °С, в результате чего двухцепочечные молекулы ДНК расплетаются с образованием двух одноцепочечных молекул.

-

2) Отжиг . На втором этапе праймеры (искусственно синтезированные олигонуклеотиды) комплементарно присоединяются к одноцепочечной ДНК-мишени. Этот процесс носит название "отжиг" (по англ. "annealing"). Отжиг проходит при температуре 50–60 °С. Подбор праймеров осуществляется таким образом, чтобы они ограничивали искомый фрагмент и были комплементарны противоположным цепям ДНК. Отжиг происходит в соответствии с правилом комплементар-ности Чаргаффа, означающим, что в двухцепочечной молекуле ДНК напротив аденина всегда находится тимин, а напротив гуанина — цитозин. Если это условие не соблюдено, то отжига праймеров не происходит. После отжига праймеров Taq-полимераза (термостабильный фермент) начинает комплементарное достраивание второй цепи ДНК.

-

3) Элонгация (синтез). На третьем этапе температуру в реакционной смеси доводят до оптимума работы Taq-полимеразы (72–75 °С), во время чего осуществляется фетментативное удлинение праймеров и построение таким образом новых комплементарных цепей ДНК.

Часто, в случае близкого значения температуры отжига праймеров и температуры оптимума работы фермента, становится возможным использовать двухэтапный ПЦР, совместив отжиг и элонгацию (рис. 3). Таким образом, специфические фрагменты, ограниченные на концах праймерами, накапливаются в геометрической прогрессии

и начинают доминировать среди продуктов амплификации.

На приборе АНК-16 (АНК-32) в среднем время анализа составляет 1 ч 40 мин (40 циклов). На один цикл затрачивается 110 с, а именно: на переходные процессы нагрев—охлаждение и охлаждение—нагрев необходимо в сумме около 40 с, плюс 20 с — время нахождения "на полке" 95 °С и 50 с — время нахождения "на полке" 60 °С. Сокращение времени переходного процесса дает возможность проведения большего количества ПЦР-реакций за период рабочего дня.

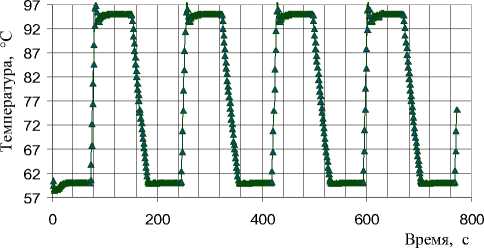

Рассмотрим упрощенную модель теплового блока АНК-16 (рис. 4). Расчетная область модели включает:

-

— планшет для пробирок (рис. 5), выполненный из алюминиевого сплава;

-

— температурный датчик (внутренний датчик температуры);

-

— элемент Пельтье;

Рис. 5. Планшет для пробирок

-

— радиатор;

-

— вентилятор.

Элемент Пельтье является источником тепловой энергии при реализации температурного протокола. Термостатируемый объем ограничен тепловой крышкой, выполненной из алюминиевого сплава. В приборах АНК-16/32 температура тепловой крышки устанавливается 104 / 106 °С соответственно. Параметры работы элемента Пельтье — 16 В, 6 А.

В наших исследованиях использовались два типа датчиков температуры — внешний и внутренний. Внешний датчик температуры размещался в пробирке объемом 0.2 мл (фирма "Axygen", PCR-0.2D-C), в которой находилось 25 мкл вазелинового масла. Внутренний температурный датчик изначально установлен в приборе АНК. Типы датчиков: внутренний — AD590JF; внешний — HEL700-U-1-A фирмы HONEYWELL, 1 кОм, 1.65 × 1.27 мм.

ЭКСПЕРИМЕНТ

Режим измерений

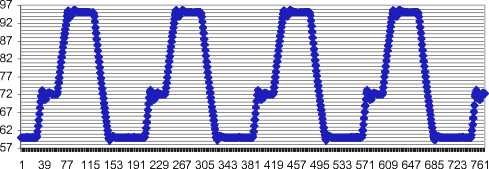

Анализатор нуклеиновых кислот (АНК-16) работал в циклическом режиме. Время нахождения "на полке" 60–95 °С составляло 60 секунд (рис. 6). Использование двухэтапного ПЦР и выбор температур соответствовал стандартным значениям при проведении полимеразной цепной реакции на наборах ЗАО "Синтол".

Напряжение на элементе Пельтье с помощью внешнего регулируемого блока питания марки "Mastech HY3020" изменяли в интервале от 10 до 31 В при токе до 20 А.

Рис. 6. Циклический режим работы прибора

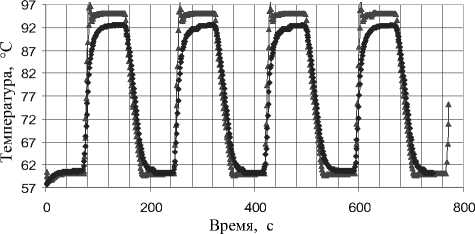

Рис. 7. График зависимости температуры от времени (напряжение 29 В).

—▲— показания внешнего датчика;

— ♦ — показания внутреннего датчика

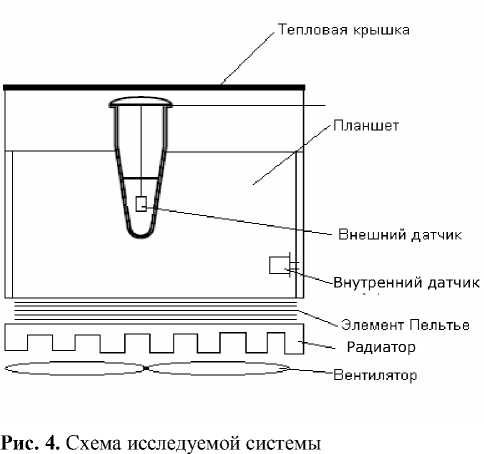

Данные, полученные датчиками, обрабатывались с помощью персональной ЭВМ. Для каждого датчика была получена зависимость температуры от времени с шагом по времени в одну секунду. После обработки полученных данных получили семейство графиков вида рис. 7. Проанализируем полученные данные.

Анализ результатов

Скорость

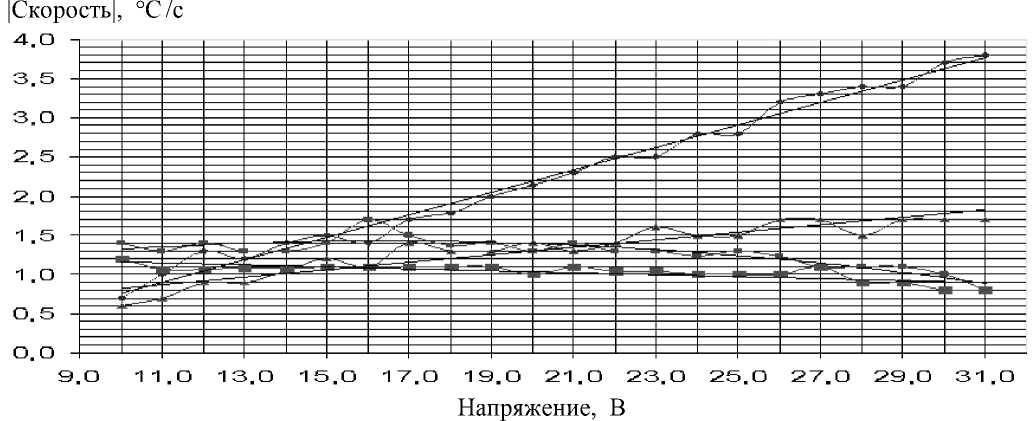

По полученным данным рассчитали скорость нагрева (60–95 °С) и охлаждения (95–60 °С) по обоим датчикам, выбрав интервал на линейном участке графика (в переходном процессе); разницу между конечными точками интервала делим на количество точек в нем.

На графике рис. 8 видно, что при увеличении подводимого к системе напряжения линейно ускоряется процесс нагрева. В тоже время иная ситуация с охлаждением: увеличение напряжения не приводит к увеличению скорости охлаждения.

Рассмотрим процесс переноса тепла в нашей системе. Процессы в элементе Пельтье основаны на том, что носители заряда (электроны или дырки), пройдя через спай, попадают в область с меньшей энергией, передают избыток энергии кристаллической решетке, в результате чего вбли- зи контакта происходит выделение теплоты Пельтье (QП > 0) и температура контакта повышается. При этом на другом спае носители, переходя в область с большей энергией, заимствуют недостающую энергию от решетки; происходит поглощение теплоты Пельтье (QП < 0) и понижение температуры. Таким образом, в зависимости от направления тока выделяется или поглощается некоторое количество тепла QП, пропорциональное прошедшему через контакт заряду (1):

Q П = П · I · t , (1)

где П — коэффициент Пельтье, зависящий от природы материалов элемента; I — сила тока; t — время.

При прохождении тока в цепи происходит выделение джоулева тепла:

жоуль

Пельтье ,

где R Пельтье — омическое сопротивление элемента Пельтье.

Также присутствует и явление Томсона, которое заключается в том, что если вдоль проводника, по которому течет ток, существует перепад температур, то в дополнение к теплоте Джоуля будет выделяться или поглощаться некоторое количество теплоты, пропорциональное прошедшему заряду

Q Т = τ ( T 1 – T 0 )· I · t . (3)

Коэффициент Томсона τ зависит от природы материала.

На радиаторе, обдуваемом вентилятором, происходит рассеяние тепла Q рассеяния , величина которого зависит от площади радиатора и производительности вентилятора. Процессы переноса тепла в нашей системе можно описать уравнениями (4) при нагреве

Q = QП + QДжоуль + QТ – Qрассеяния и (5) — при охлаждении

Q = Q П – Q Джоуль + Q Т + Q рассеяния .

Когда Q Джоуль становится сравнимо по величине с Q П и Q Т , скорость охлаждения начинает зависеть только от Q рассеяния и не зависит от работы элемента Пельтье.

Снижение скорости охлаждения происходит из-за того, что при увеличении подводимой мощности увеличивается рост потерь в самом элементе Пельтье, что согласуется с моделью процессов, происходящих в нем.

При нагревании Q рассеяния практически не зависит от процессов в элементе Пельтье, и мы получаем рост эффективности нагрева с увеличением тока через элемент Пельтье.

Рис. 8. График зависимости скорости нагрева—охлаждения от напряжения на элементе Пельтье.

— ♦ — скорость при нагревании (внутренний датчик),

—▲— скорость при нагревании (внешний датчик),

—▬— скорость при охлаждении (внутренний датчик),

—▄▄— скорость при охлаждении (внешний датчик)

Эта информация дает возможность исследования тепловых режимов работы прибора АНК, а также произвести оценку датчиков. В среднем скорость нагревания планшета по внутреннему датчику равна 2.2 °С/с (+/– 0.1 °С/с ) при U = 19 В, при охлаждении — 1.3 °С/с (+/– 0.1 °С/с) при U = 12 В; скорость нагревания реакционной смеси, по внешнему датчику, равна 13 °С/с (+/– 0.1°С/с), скорость охлаждения — 1 °С/с (+/– 0.1 °С/с).

Время установления

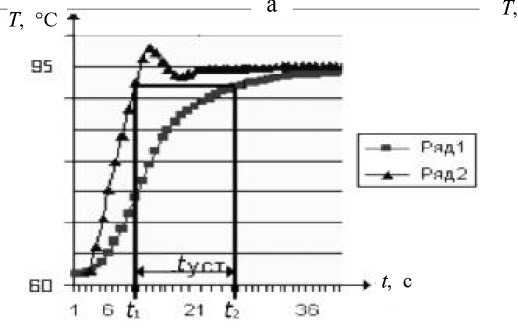

Введем понятие "время установления". Под временем установления t уст будем понимать время (в секундах) достижения заданной температуры планшета и реакционной смеси, что соответствует показаниям датчиков температуры.

Рассчитать время установления можно следующим образом. Выбираем передний фронт циклограммы (рис. 9, а). Момент времени, когда на- чинаются изменения показаний обоих датчиков, принимаем за нулевое. Когда внутренний датчик достигает отметки 94 °С (+/– 0.5 °С), фиксируем время t1. Аналогично выбираем точку по внешнему датчику, получая время t2. Таким образом, время установления — это tуст = t2 – t1 , где t1 — время нагревания планшета по внутреннему датчику (с), t2 — время нагревания реакционной смеси по внешнему датчику (с).

Таким же способом можно рассчитать t уст для 60 °С (+/– 0.5 °С) (рис. 9, б).

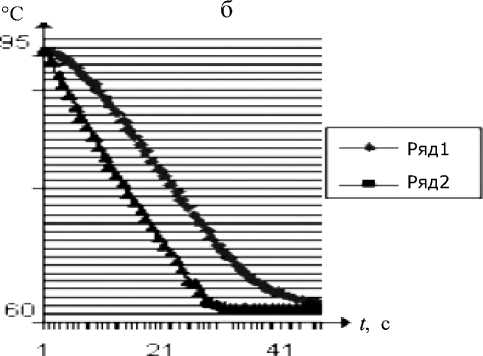

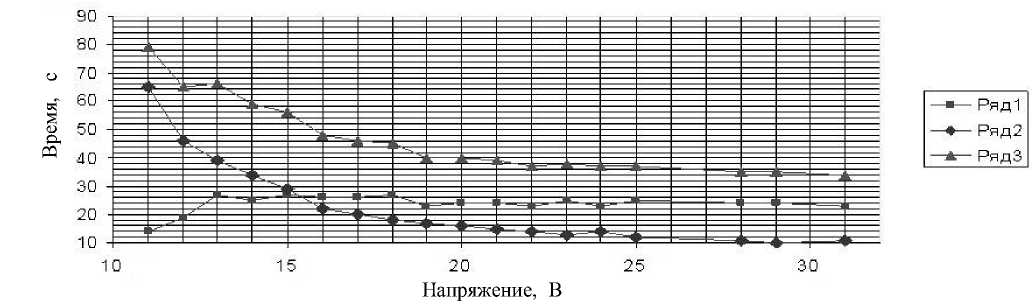

Рассчитав t уст при каждом напряжении, рассмотрим графики зависимости времени установления температуры в пробирке в зависимости от изменения напряжения (рис. 10, 11).

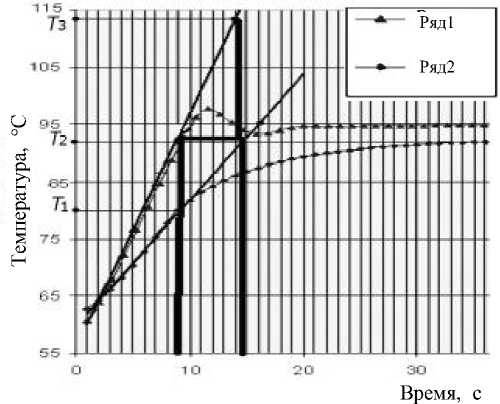

Рис. 9. Графики зависимости температуры от времени.

Ряд1 — показания внешнего датчика, ряд2 — показания внутреннего датчика

Рис. 10. График зависимости времени установления нагревания от напряжения.

Ряд1 — время установления температуры 95 °С (+/– 0.5 °С) в реакционной смеси в зависимости от напряжения на элементе Пельтье; ряд2 — время нагревания планшета по внутреннему датчику от напряжения; ряд3 — время нагревания реакционной смеси по внешнему датчику от напряжения

Рис. 11. График зависимости времени установления охлаждения от напряжения.

Ряд1 — время установления температуры 60 °С (+/– 0.5 °С) в реакционной смеси в зависимости от напряжения на элементе Пельтье; ряд2 — время охлаждения реакционной смеси (по внешнему датчику) от напряжения; ряд3 — время охлаждения планшета (по внутреннему датчику) от напряжения

Из графика рис. 10 видно, что при напряжении на элементе Пельтье 10 В время нагревания исследуемой системы составляет 65–80 с, при напряжении 30 В — время находится в диапазоне 10–40 с. Учитывая t уст , делаем вывод, что увеличение подаваемого напряжения больше 19 В бессмысленно, т. к. увеличение мощности не дает выигрыша во времени.

При охлаждении (рис. 11) наиболее возможным видится уменьшение напряжения на элементе Пельтье до 14 В.

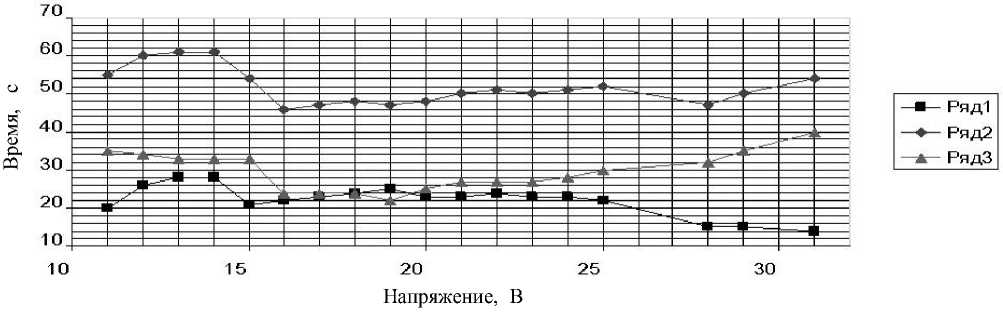

Разность температур

Разность температур в нашей системе — это разность в показаниях внешнего и внутреннего температурных датчиков, находящихся в приборе АНК, в фиксированный момент времени. Мы будем рассматривать два случая:

первый — когда внешний датчик достиг отметки 95 °С (+/– 0.5 °С);

второй — когда внутренний датчик достиг отметки 95 °С (+/– 0.5 °С).

Первый случай будем экстраполировать, т. к. реального эксперимента система не выдержит. Для этого (рис. 12) температурным уровнем Т 2 ≈ 95 °С выделяем начальный квазилинейный участок кривой ряд1 (≈ 65–95 °С). Его проекция на кривую ряд2 дает соответствующий ему начальный участок на кривой ряд2 до соответственной точки с температурным уровнем Т 1 . Когда планшет нагрет до заданной температуры Т 2 (95 °С (+/– 0.5 °С)), то температура пробы в пробирке достигла 80 °С (точка Т 1 ). Линейно аппроксимируем выделенные начальные участки на обеих кривых и экстраполируем полученные прямые: для ряд2 — до пересечения с уровнем Т 2 , для ряд1 — до точки-проекции полученного пересечения (с получением соответственного температурного уровня Т 3 ). Когда температура

Рис. 12. График зависимости температуры от времени.

Ряд1 — показания внутреннего датчика; ряд2 — показания внешнего датчика в пробирке достигнет Т2, тогда прибор будет нагрет до температуры Т3 (около 115 °С). Повышение температуры до такой высокой отметки губительно для реакционной смеси.

Таким образом, речь идет о двух случаях разности температур: Т 1 – Т 2 и Т 2 – Т 3 . Первый ( Т 1 – – Т 2 ) показывает разницу температур между планшетом и реакционной смесью в пробирке, когда планшет нагрелся до заданной температуры. Второй — скорее теоретический, для иллюстрации картины, которая возможна при установлении температуры в пробирке 95 °С (+/– 0.5 °С).

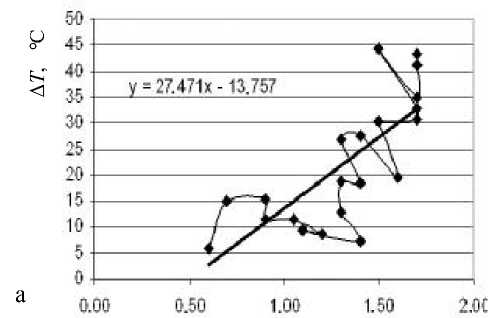

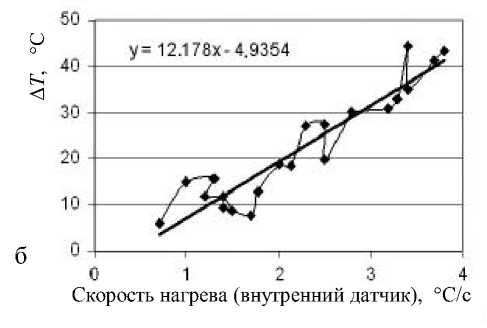

Скорость нагрева (внешний датчик), °С/c

Рис. 13. Оценка разности температур A T в зависимости от скорости нагревания внешнего датчика (а) и внутреннего (б)

Оценив зависимость разности температур от скорости нагрева (рис. 13), делаем вывод: чем быстрее происходит нагрев пробирки, тем больше разность температур между планшетом и реакционной смесью. В нашем опыте она составляет 12.2 °С (рис. 13).

Из-за наличия разности температур мы не можем гарантировать поддержание заданной температуры в реакционной смеси. Для уверенности в том, что заданная температура в пробирке установилась, необходимо после окончания нагревания ждать t уст. Увеличение скорости нагревания приводит к увеличению разности температур, что в свою очередь требует большего времени установления заданной температуры в пробирке.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные исследования позволили разобраться в механизме тепловых рабочих процессов прибора АНК, что позволило сформулировать ряд рекомендаций для оптимизации параметров прибора. В частности, рекомендованы параметры режимов питания элементов Пельтье в режиме нагрева—охлаждения: U аагр = 19 В, U охл = 14 В, что позволило увеличить скорость нагрева в 2 раза, а охлаждения в 1.2 раза. Общее время анализа при этом сократилось на 10–15 мин.

Было получено значение времени установления (равномерного прогрева реакционной смеси) для пробирок фирмы "Axygen" с объемом реакционной смеси 25 мкл и рекомендовано значение задержки начала измерений в 12 с от момента времени прогрева планшета до заданной температуры.

Анализ разности температур планшета и реакционной смеси показал, что дальнейшее увеличение скорости нагрева более 2 °С/с (+/–0.1 °С/с) приводит к большому значению разности температур (больше 10 °С) и, следовательно, к увеличению неоднородности температуры реакционной смеси, тем самым ухудшая качество проведения ПЦР-реакций.