Исследовательский метод обучения на уроке физике

Автор: Мищенко В.С.

Журнал: Экономика и социум @ekonomika-socium

Статья в выпуске: 4-3 (9), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140106347

IDR: 140106347

Текст статьи Исследовательский метод обучения на уроке физике

В поисках наиболее активных форм обучения и личностной ориентации образования педагоги все чаще обращаются к учебноисследовательской деятельности школьников. Исследование (в широком смысле — как способ освоения нового) является неотъемлемой частью жизни любого человека и, конечно же, с древних времен этот вид познавательной деятельности выделялся как элемент процесса обучения.

В настоящее время в педагогической теории и практике исследовательская деятельность школьников рассматривается как одно из средств реализации личностно ориентированной парадигмы образования, предполагающей развитие креативности на основе организации обучения, способствующего творческому усвоению знаний. Отмечается необходимость перехода к непрерывному образованию исследовательского типа, которое рассматривается как одно из основных решений проблемы самообразования, является условием формирования не только познавательной активности, потребности в творческой деятельности, но и развития всех ключевых потенциалов учащегося. Вместе с тем по–прежнему актуальна более узкая трактовка, согласно которой обучение в целом есть вид (или часть) научного познания и исследовательская деятельность школьников является результатом выявления особенности обучения по сравнению с научным исследованием.

Понятие «исследовательская деятельность школьников» в педагогической литературе рассматривается с позиции организации такой деятельности педагогами. Как правило, под организацией исследовательской работы школьников понимается, прежде всего, использование педагогами определенных форм и методов работы, способствующих развитию исследовательских умений учащихся.

Обучение учащихся началам научного исследования возможно через различные организационные формы, но основной формой является урок, так как именно на уроке закладываются, формируются и совершенствуются умения и навыки, в совокупности образующие инструмент познания.

Существует множество видов нетрадиционных уроков, предполагающих выполнение учениками учебного исследования или его элементов:

-

• урок – исследование;

-

• урок – лаборатория;

-

• урок – творческий отчёт;

-

• урок изобретательства;

-

• урок – защита исследовательских проектов…

Различают три уровня исследовательского метода обучения:

-

1 -й уровень — преподаватель ставит перед учеником проблему и подсказывает пути ее решения;

-

2 -й уровень — преподаватель только ставит проблему, а ученик самостоятельно выбирает метод исследования;

-

3 -й уровень — и постановка проблемы, и выбор метода, и само решение осуществляются учеником.

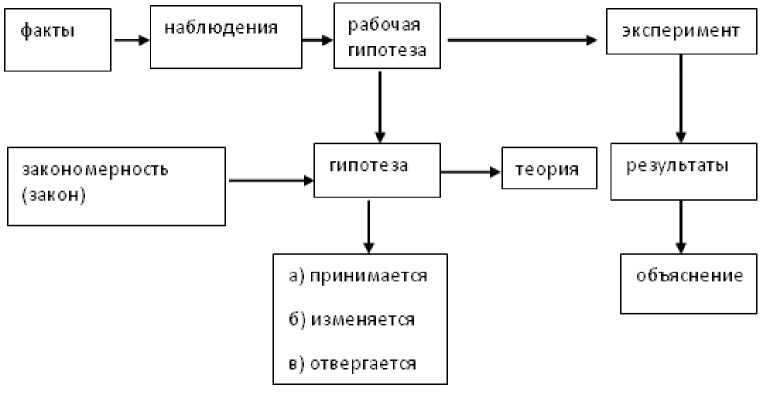

Исследовательский метод предполагает самостоятельное прохождение учеником всех этапов исследования: выдвижение гипотезы, разработку плана ее проверки, отработку всех этапов эксперимента и его проведение, анализ результатов.

Целью исследовательского метода является развитие следующих умений:

-

• видеть проблемы;

-

• задавать вопросы;

-

• выдвигать гипотезы;

-

• давать определения понятиям;

-

• классифицировать;

-

• наблюдать;

-

• умения и навыки проводить эксперимент;

-

• структурировать полученный в ходе исследования материал;

-

• делать выводы, умозаключения;

-

• формулировать цель исследования;

-

• устанавливать предмет и объект исследования;

Задачи исследовательской деятельности:

-

• формирование предпосылок поисковой деятельности, интеллектуальной инициативы;

-

• развитие умения определять возможные методы решения проблем с помощью взрослого;

-

• формирование умения применять данные методы, способствующие решению поставленной задачи, с использованием различных вариантов;

-

• развитие желания пользоваться специальной терминологией, ведение конструктивной беседы в процессе совместной исследовательской деятельности.

Учебные исследования могут нести объективное новое знание прикладного характера. Одна из важных задач общеобразовательной школы состоит в том, чтобы сформировать у учащихся умения, позволяющие им активно включаться в творческую, исследовательскую деятельность. Практика работы убеждает, что исследовательская деятельность может быть освоена только в действии и это действие должен направлять учитель.

Сущность исследовательского метода заключается в самостоятельной поисковой деятельности учащихся (практической или теоретической).

Для успешной исследовательской деятельности необходимо выработать у учащихся элементарные навыки этой работы и пробудить интерес к исследовательской работе.

На первых уроках физики, давая представление о физических величинах, рассказывая об основных методах физики - наблюдениях и опытах, приводя примеры, раскрывающие их значение в научных исследованиях, необходимо использовать исследовательский метод обучения, этапы которого позволят учащимся проводить сравнение, осмысливать цели наблюдений, выполнять правильные приемы измерений, при этом можно использовать памятки по развитию общеучебных умений и навыков учащихся, создавать модели, например, модели кубического метра (из проволоки, на углах скрепляя ее картофелем), модели школы, вулкана... использовать систему межпредметных логико аналитических задач, решение которых совершенствует конкретные операции и приемы мышления. В качестве домашнего задания учащиеся выполняют расчет площади своей комнаты, как один вариантов подготовки учащихся к исследовательской деятельности может быть создание учащимися домашней лаборатории, в которой, пользуясь только подручными средствами, можно выполнить не менее 5 опытов по любой теме. Первой страничкой в описании домашних лабораторных исследованиях будет, например, раскрыто понятие вещество (в файл вкладывается физическое тело-карандаш, пластмассовая линейка, ключ…) и на листочке учащийся представляет интересную, по его мнению, информацию о данном веществе, которую он собирает, используя различные источники информации - от энциклопедии до интернета. Свою работу учащийся представляет на уроке, такие сообщения вызывают повышенный интерес одноклассников. Помогая учащимся создавать домашнюю лабораторию, я рекомендую список необходимой литературы, а конкурс домашних лабораторий позволяет выявить наиболее способных учащихся.

Исследовательская деятельность учащихся может быть организована и при изучении теории, и при решении задач, при выполнении лабораторных работ.

«Начальной фазой мыслительного процесса,- говорит С.Л.Рубинштейн,- является более или менее отчетливое осознание проблемной ситуации. Осознание проблемной ситуации может начаться с чувства удивления… впечатлением необычайности». Для создания проблемной ситуации на уроке можно показать опыт, который вызывает «удивление», или послужит поводом к возникновению мышления в определенном направлении, сформулировать наводящие вопросы, которые восстановят в памяти учащихся жизненные и общеизвестные факты.

В качестве использования исследовательского метода, рассмотрим этапы урока «Действие жидкости на погруженное в нее тело. Архимедова сила».

-

1 этап Актуализация знаний учащихся При изучении закона Архимеда актуализирующими фактами могут явиться: плавание некоторых тел на поверхности жидкости, кажущееся уменьшение веса тела в жидкости, незначительность усилий для поддержания человеческого тела при плавании. Можно показать опыт с уменьшением показаний динамометра при погружении в жидкость подвешенного к нему тела.

-

2 этап Постановка проблемы Таким образом, на основе увиденного возникает перед учащимися проблемная ситуация, требующая для своего разрешения дальнейшего изучения.

-

3 этап Исследовательская деятельность учащихся организуется через постановку опытов, которые показывают зависимость выталкивающей силы от объема, погруженного в жидкость тела, от рода жидкости, от веса тела. Работа выполняется в группе (2-3 учащихся), заполняется бланк – задание, в котором учащиеся ставят свою подпись после ознакомления с техникой безопасности при проведении данного опыта. Формулируют цель опыта, определяются с необходимым оборудованием, заполняют таблицу результатов наблюдений и измерений, проводимых в данном опыте, делают вывод о зависимости выталкивающей силы от объема, погруженного в жидкость тела, от рода жидкости, от веса тела. На выполнение одного опыта 7-8 минут, далее учащиеся меняются рабочими местами, так как изучение в движении мотивирует учащихся на внимание к происходящему на уроке, на развитие познавательного интереса, обеспечивает обмен знаниями между учащимися для принятия эффективного совместного решения, устанавливаются отношения взаимопонимания между учащимися.

-

4 этап Основной - устанавливается закон Архимеда Следующая стадия работы, соответствующая абстрактному мышлению, является основной. Необходимо показать опыт, который раскроет главную физическую сущность явления, ввести точные терминологии, определить физические величины и их функциональные связи, сформулировать закон.

Задача учителя заключается в том, чтобы у учащихся создались научные знания об изучаемых явлениях, чтобы учащиеся в последствии оказались в состоянии описывать изучаемое научными словами (терминами) и сознательно формулировать законы. Для рассматриваемого примера в этой стадии суммируются наблюдения, произведенные ранее (обнаружение выталкивающей силы, ее зависимость от объема тела ..) и на основе демонстрационного опыта с ведерком устанавливается закон Архимеда.

-

5 этап Проверка практикой – решение задач Физическое исследование явлений только тогда может считаться завершенным, когда станет ясна его истинность, т.е. когда будет показана применимость его результатов к другим явлениям. Критерием истинности служит проверка практикой, т.е. когда учащиеся научатся прилагать установленные закономерности к посильному для них объяснению физических явлений в природе, а также познакомятся с использованием их в практических целях, в быту и в технике. Для достижения данной цели необходимо использовать наглядные пособия (модели, видеозапись, презентации…), огромное значение в этом отношении имеет решение задач. После установления закона Архимеда оставшееся время урока позволит только решить одну или две задачи, рассмотрение же следствий закона (условия плавания тел) и различных приложений (ареометр, подводная лодка, подъем затонувших судов, применение поплавков в военном деле…) выполняется на следующем уроке.

-

6 этап Домашнее задание может включать как решение задач, так и индивидуальные задания по подготовке сообщения учащимися.

По окончании изучения данной темы для контроля усвоения материала каждый учащийся используя лист самоподготовки, отрабатывает теоретическую и практическую подготовку.

Продолжить учебное исследование учащимся позволит выполнение домашнего задания исследовательского характера, при углубленном изучении предмета реализация учебно-исследовательской деятельности обучающихся возможна через факультативные занятия.

Изучая силу упругости с учащимися 7 класса, мы пришли к созданию исследовательского проекта, который был представлен ребятами на Всероссийском конкурсе научных работ обучающихся «Научный потенциал нового поколения: проекты, инновация, перспективы» (с международным участием) в секции «Физико-математические, технические науки, информатизация ноосферы» и отмечен дипломом за 3 место (авторы проекта учащиеся 7 а класса Шарипов С., Халиуллин Р.)

Свой доклад мне бы хотелось закончить словами В.П. Вахтёрова, которые сегодня звучат актуально «Образован не тот, кто много знает, а тот, кто хочет много знать, и умеет добывать эти знания». Исследовательская деятельность учащихся имеет будущее, так как в современных условиях от человека требуются именно способности самому решать свои проблемы, найти выход из трудной ситуации, проявлять инициативу и творчество для достижения успешной карьеры и самореализации.

Исследовательская деятельность должна

• Побудить интерес учеников к школьному предмету;

• обучить детей находить некую значимую для них проблему и решать её путем творческого поиска и применения интегрированного знания;

• подвести ребят к осмыслению значимости предполагаемых результатов в практической, творческой и познавательной деятельности;

• развить творческие, исследовательские способности и применить их на практике;

• научить детей алгоритму выполнения этапов проекта;

• создать условия для самостоятельной деятельности учащихся в ситуации выбора;

"Экономика и социум" №4(9) 2013