Источник "абсолютного направления" для животных-"навигаторов"

Автор: Ульянич Ю.Г.

Журнал: Русский орнитологический журнал @ornis

Статья в выпуске: 145 т.10, 2001 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/140149246

IDR: 140149246

Текст статьи Источник "абсолютного направления" для животных-"навигаторов"

Как уже предполагалось (Ульянич 2001), источник “абсолютного направления” должен находиться за пределами Солнечной системы и излучать мощный поток проникающего излучения. Поиск этого источника выполнялся при “остановленном” вращении звёздного неба, для чего экс-преименты проводились в одно и то же время по звёздному времени. Выбор предполагаемого источника “абсолютного направления” осуществлялся исходя из следующих положений.

Ни одна звезда в нашей Галактике не подходит на роль источника “абсолютного направления”. Все звёзды со временем изменяют своё положение относительно друг друга из-за разных скоростей своего движения, а этот источник должен иметь стабильное положение в пространстве и быть “вечным” в рамках временной шкалы эволюции жизни на Земле. Кроме того, мощность его излучения должна превалировать над всеми остальными излучениями Космоса, чтобы быть однозначно выделенным.

S

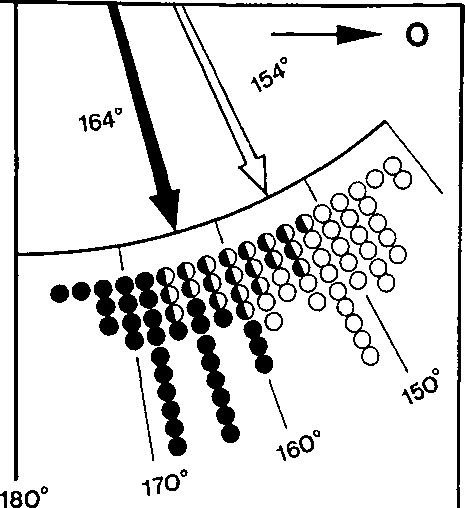

Приведённые по вторую четверть показания человека на ядро Галактики.

Светлые кружки и полукружки — во время нахождения ядра на азимутах 154-334°, тёмные кружки и полукружки — на азимутах 164-344°.

Более подходит для этой роли ядро нашей Галактики. Наша Галактика содержит около сотни миллиардов звёзд и имеет форму плоского диска со спиральными рукавами. Её диаметр около 80 тыс. световых лет. В одном из рукавов, в 27 тыс. световых лет от центрального ядра, находится наше Солнце, которое совершает один оборот вокруг центра Галактики за 275 млн. лет, двигаясь с линейной скоростью около 220 км/с. Как центр вращения, положение ядра относительно Солнца неизменно в пространстве, поэтому его положение вполне “вечно” для обитателей Земли, а бушующие в нём гигантские процессы на много порядков превосходят самые активные звёзды. Полагают, что ядром Галактики является чёрная дыра с массой, превышающей сотню миллионов масс нашего Солнца. Мощное гравитационное поле этой чёрной дыры с огромной силой втягивает в себя межзвёздное вещество, а может быть, и ближайшие звёзды, разорванные в полости Роша на мелкие фрагменты. Падая в чёрную дыру, они испускают мощные синхротронные излучения, среди которых есть и проникающие.

С целью установления способности навигаторов использовать проникающее излучение ядра Галактики в качестве “абсолютного направления” были проведены эксперименты по выяснению способности автора показывать направление на ядро Галактики. Эксперименты проводились в то время, когда азимуты ядра Галактики находились в секторах 150-170° второй четверти и 330-350° четвёртой. При расчётах времени проведения экспериментов (по: Даффет-Смит 1982) использовались известные астрономические данные, что ядро Галактики находится в созвездии Стрельца и имеет экваториальные координаты: прямое восхождение 17h42m и склонение -29°.

Для уверенности, что показывается именно ядро Галактики, эксперименты проводились двумя сериями, разделёнными временем, в течение которого азимут ядра вследствие вращения Земли изменялся на 10°. И если средние направления в обеих этих сериях будут отслеживать 10°-е изменение азимута ядра, то несомненно, что показывается именно направление на ядро, а не на какой-либо иной источник проникающего излучения.

Поэтому первая серия экспериментов проводилась тогда, когда ядро Галактики находилось утром на азимуте 154° и вечером — на противоположном азимуте 334°. Вторая серия экспериментов велась во время нахож- дения ядра утром на азимуте 164°, вечером — на противоположном азимуте 344°. В соответствии с расчётами эксперименты при положении ядра на азимутах 154° и 164° проводились в интервале 3-5 ч, а для азимутов 334° и 344° в интервале 16-18 ч местного времени. Утром ядро Галактики находилось на высоте 2-4° над горизонтом, вечером — “под Землёй”, с отрицательной высотой 62-63°. Среднее время проведения экспериментов каждый день сдвигалось примерно на 4 мин, т.к. именно настолько звёздное время отстаёт в сутки от среднего солнечного, местного. Всего в марте-апреле 1999 проведено 56 экспериментов с 1040 отсчётами, из них на ядро Галактики 107 показаний.

Для наглядности результаты экспериментов на рисунке представлены общей диаграммой: светлыми кружками-полукружками даны показания на ядро Галактики, когда оно находилось на азимутах 154-334°; тёмными кружками-полукружками — когда оно находилось на азимутах 164-344°. Так как оказания на ядро Галактики имеют ту же диаметральную неопределённость, что и показания на Солнце (подробнее см.: Ульянич 2001), то осуществлялся перенос показаний из четвёртой четверти во вторую по формуле: а2 = а4 - 180°. Светлой и тёмной стрелками на рисунке показаны средние показанных направлений ао, отклонение которых от действительного направления на ядро было менее 0.3°.

Результаты обработки показаний по Гауссу: средние направления (ао) составили 153.7° и 164.1°, со среднеквадратичным отклонением (S.D.) 5.8°. То же по Мизесу: ао = 153.5° и 164.1°, со средней величиной результирующего вектора R = 0.99. Оценки почти эквивалентны.

Таким образом, проведённые на человеке эксперименты однозначно подтверждают гипотезу о том, что источником “абсолютного” направления для животных-“навигаторов” является ядро нашей Галактики.