Источники и динамика долговой нагрузки региональных бюджетов

Автор: Кочкина Елена Викторовна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Социальные аспекты финансов

Статья в выпуске: 3 (69), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рост социально-экономической дифференциации регионов сопровождается ухудшением финансовой устойчивости региональных бюджетов - ростом задолженности (преимущественно внутренней, в незначительной степени - внешней), ухудшением экономических показателей развития регионов - сокращением региональных инвестиций в основные средства. Разбалансированность системы бюджетного федерализма рассматривается с учетом трех основных параметров ее построения - распределения доходных полномочий, распределения расходных обязательств, механизмов трансфертов (финансовой помощи) между двумя уровнями бюджетной системы (федеральным и региональным). Автор делает вывод, что для обеспечения выполнения всех социальных показателей майских Указов Президента РФ требуются изменения сложившихся параметров горизонтального и вертикального дисбаланса бюджетной системы РФ, необходима разработка адекватных мер новой бюджетной стратегии.

Социально-экономическая дифференциация регионов, финансовая устойчивость региональных бюджетов, реформа межбюджетных отношений

Короткий адрес: https://sciup.org/14347567

IDR: 14347567

Текст научной статьи Источники и динамика долговой нагрузки региональных бюджетов

Р ост социально-экономической дифференциации регионов сопровождается ухудшением финансовой устойчивости большинства бюджетов — ростом задолженности (преимущественно внутренней, в незначительной степени — внешней), снижением показателей экономического развития регионов — сокращением инвестиций в основные средства [1. С. 45-46].

Анализ проведен с использованием данных1 Росстата и Единой межведомственной информационно статистической системы (ЕМИСС) (2002-2013 гг.) [2; 3], расчетов бюджетной обеспеченности Министерства финансов РФ (2002-2014 гг.) [4; 5], проектов федеральных бюджетов 2013, 2014, 2015 гг.2, проектов об исполнении федерального бюджета РФ за 2013 г. и за 2014 г.3, информации Казначейства РФ об исполнении региональных бюджетов субъектов РФ [6], заключений Счетной палаты РФ [7], расчета по финансово-экономическому обоснованию законопроекта4, изменений в нормативно правовой базе по вопросам межбюджетных отношений5 и др. документов.

Реформа межбюджетных отношений, начало которой относится к 1998 году, характеризуется низкой результативностью в части социальноэкономического выравнивания регионов [1; 8-9].

Основные экономические показатели по субъектам РФ за 20122013 годы различались в несколько раз: среднедушевые денежные доходы в 6 раз, среднемесячная заработная плата в 4-5 раз, стоимость жилищнокоммунальных услуг в 7-8 раз, стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг — более чем в 2 раза. Разница в объеме ВРП на душу населения между максимальным и минимальным значением в 2012 г. составляла 48 раз.

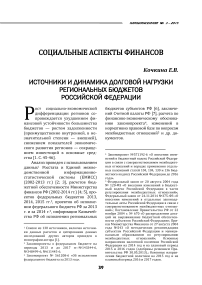

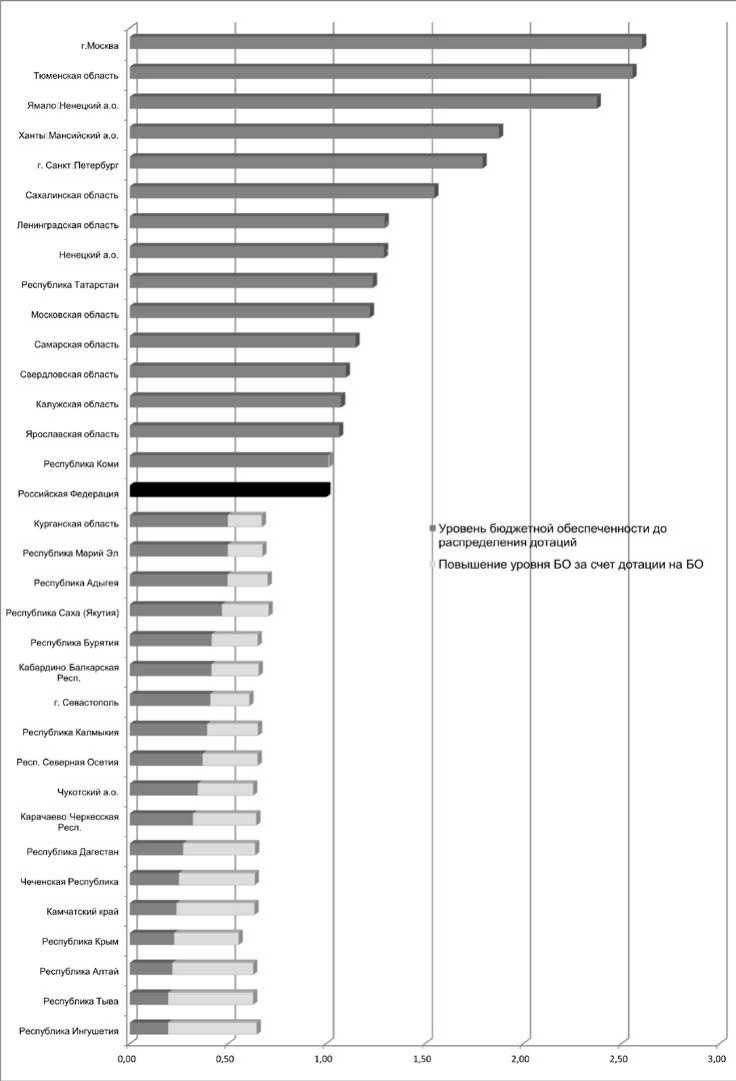

Разрыв между максимальным (Москва) и минимальным (Республика Ингушетия и Чеченская республика) уровнями бюджетной обеспеченности до распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности снижается, но в целом остается высоким: в 2010 г. — 39 раз, в 2013 г. — 29,5 раза, в 2014 г. (оценка) — 15 раз, в 2015 г.(прогноз) — 13 раз (рис. 1)

Источник: расчеты автора по данным Минфина [4].

Рис. 1. Разрыв между максимальной и минимальной бюджетной обеспеченностью регионов РФ, 2002-2015 гг.

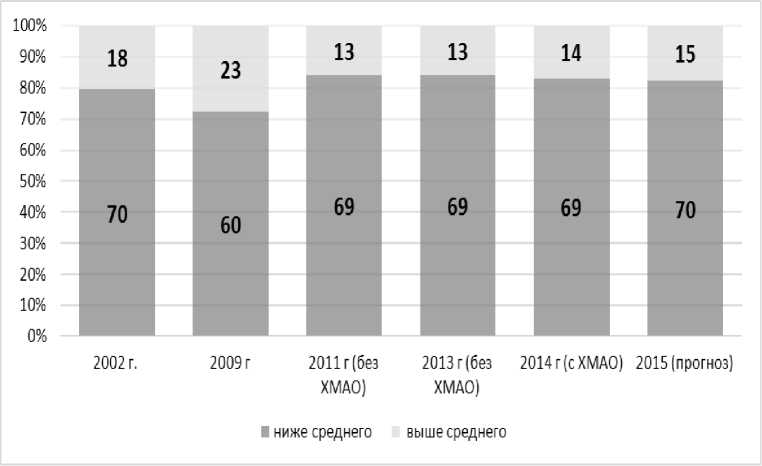

Количество регионов с уровнем бюджетной обеспеченности выше среднего увеличилось в 2008-2009 годы до 23-х, но за последние пять лет сократилось и остается на уровне 14-15 регионов (рис. 2).

В среднесрочной перспективе состав группы из 10 наиболее экономически развитых регионов (Республики Башкортостан и Татарстан, Красноярский и Краснодарский края, Московская и Свердловская области, города Москва и Санкт-Петербург,

ХМАО и ЯНАО) (расчеты автора по данным за 2012 г. [3]), в которых проживает лишь 30% населения страны, формирующих 52% совокупного объема ВРП, останется почти неизменным.

Доля населения, проживающего в регионах с уровнем бюджетной обеспеченности ниже среднего, существенно не менялась в течение 20032009 годов (снизилась с 50% до 46,2%), к 2014 году Минфин РФ прогнозировал ее рост до 69% [4].

Источник: расчеты автора по данным Минфина [4].

Рис. 2. Число и доля (%) регионов выше и ниже уровня средней бюджетной обеспеченности

На рис. 2 видно, что только 15 регионов в 2015 г. по планам Министерства финансов РФ на 2015-2017 (октябрь 2014 года) будут иметь бюджетную обеспеченность выше средней, остальные не дотягивают до уровня средней бюджетной обеспеченности и после перераспределения дотаций из федерального бюджета.

За период с 2002 по 2015 год доля регионов, которые имели не более 70% требуемых средств бюджетной обеспеченности (которые практически старается таргетировать Министерство финансов РФ), удвоилась – увеличилась с 25% в 2002 г. до 54% в кризисном 2008 г. и прогнозировалась на уровне 45% в 2015 г.

Эти данные наглядно подтверждают тезис — половина населения страны проживает в регионах, которые не могут обеспечить всем гражданам минимальные социальные стандарты.

Централизация доходов и децентрализация расходов субъектов РФ

Соотношение доходов федерального бюджета (далее — ФБ) и доходов консолидированных бюджетов субъектов РФ (далее — КБС) с 2005 г. находится в пропорции 65:35, при этом двадцать лет назад эта пропорция составляла 49:51. Очевидно, что сложившая пропорция в 2014 г. является результатом реформы межбюджетных отношений [1]. С учетом межбюджетных трансфертов (далее — МБТ) доля доходов консолидированных бюджетов субъектов (КБ субъектов) в доходах консолидированного бюджета РФ (далее — доходы КБ РФ) в 2014-2016 гг. прогнозируется на уровне 42%, но после уточнения снижается, и, как правило, исполняется на 1-2% меньше, например, на 2015-2017 гг. прогноз — 41%.

Источник: рассчитано по данным проекта федерального бюджета РФ 2015-2017 гг. [4]

Рис. 3. Уровень бюджетной обеспеченности до и после распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2015 году

Отличительной чертой российской системы бюджетного федерализма в период 2004-2014 гг. стало значительное несоответствие между централизацией налогово-бюджетных полномочий и децентрализацией бюджетных расходов [8-9]. Ярким индикатором сокращения доходной базы бюджетов субъектов РФ является изменение доли налога на прибыль в консолидированных бюджетах субъектов.

Доля налога на прибыль в общем объеме доходов КБС (в % ВВП) в 2005 г. составила 4,4%, в 2006 г. — 2%, в 2007 г. — 4,6%, в 2008г. — 4,2%, в 2009 г. — 2,8%, в 2010 г. — 3,3%, в 2011 г. — 3,5%, в 2012 г. — 3,2%, в 2013 г. — 2,6%, в 2014г. (предварительные данные) — 2,8%. После кризиса 2008 г. фактически так и не удалось восстановить объем налогов на прибыль [8].

Доходы региональных бюджетов субъектов РФ, начиная с 2009 года, имеют тенденцию к снижению в про- центах от ВВП (табл. 1): если в 2009 г. доходы региональных бюджетов составляли 15,27% от ВВП, то в 2013 — 12,24%, а в 2014 — 12,5% (предварительная оценка). Незначительное повышение доли налога на прибыль в консолидированных бюджетах субъектов в 2014 г. было связано с некоторыми изменениями в законодательстве и уже не повторится в 2015 г.

Налог на прибыль для региональных бюджетов был одним из основных, его доля в налоговых доходах региональных бюджетов составляла 28-30% до начала реформы бюджетных отношений в конце 1990х годов . В 2009 г. она снизилась до 18%, выросла до 25% в 2011 г. и вновь снизилась до 21% в 2013 г. За 11 месяцев 2014 г. налог на прибыль составил 1771 млрд. руб. и по предварительным оценкам в целом за год составит 22,6% [7]. Сокращение поступлений от налога на прибыль в 2014 г. было отмечено в 37 регионах.

Таблица 1

Доходы консолидированного бюджета субъектов

Российской Федерации в 2008-2014 гг.

|

Статьи КБ субъектов РФ |

2008 |

2009 |

2010 |

2011 |

2012 |

2013 |

2014 * |

|

Доходы (всего), млрд. руб. |

6196 |

5924 |

6537 |

7644 |

8064 |

8165 |

7834 |

|

в том числе: |

|||||||

|

налог на прибыль млрд. руб. |

1752 |

1069 |

1520 |

1928 |

1980 |

1720 |

1771 |

|

то же в % от доходов КБ |

28,2 |

18 |

23,2 |

25,2 |

24,5 |

21 |

22,6 |

|

в % от ВВП |

4,24 |

2,76 |

3,28 |

3,46 |

3,2 |

2,58 |

|

|

НДФЛ, млрд. руб. |

1666 |

1665 |

1790 |

1996 |

2261 |

2499 |

2 287 |

|

то же в % от доходов КБ |

26,8 |

28,1 |

27,3 |

26,1 |

28 |

30,6 |

|

|

в % от ВВП |

4,04 |

4,29 |

3,87 |

3,59 |

3,66 |

3,75 |

|

|

Трансферты из федерального бюджета млрд. руб. |

1093,8 |

1478,5 |

1380 |

1446,7 |

1440,2 |

1487,2 |

1606 |

|

то же в % от доходов КБ |

17,6 |

24,9 |

21,1 |

18,9 |

17,8 |

18,2 |

|

|

в % от ВВП |

2,65 |

3,81 |

2,98 |

2,6 |

2,33 |

2,23 |

|

Источник: Расчеты автора и данные [1. С. 21]; * за 11 месяцев 2014 г. [7]

Правительством России в 2014 г. был сформирован антикризисный план, в котором предусматривается предоставление налоговых льгот ма- лому бизнесу, что снизит поступление налогов в региональные бюджеты в 2015 году, большая часть которых уже дефицитна. Ожидаемое снижение собираемости этого налога в 2015 году и в последующие 20162017 годы может привести к продолжению падения доли налоговых доходов региональных бюджетов.

В соответствии с избранной логикой бюджетного реформирования 2004 года (Федеральный закон от 20 августа 2004 года № 120-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования межбюджетных отношений») произошла передача из центра на региональный уровень полномочий по развитию социальной сферы без передачи соответствующих финансовых ресурсов. Проблема централизации налогового и бюджетного процессаостается нерешенной.

Центрами согласования вопросов финансирования остаются аппарат Правительства РФ и Министерство финансов РФ. Вместе с тем по результатам анализа «майских» указов Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 596 — 606, проведенного Счетной палатой РФ в 2014 году, выявлено, что целевые показатели Указов не полностью учтены и не соответствуют их значениям в федеральных гос-программах. В дополнение к уже сложившемуся дисбалансу бюджетной системы, федеральный бюджет взял на себя лишь пятую часть новых расходов. В 2014-2017 гг. было предусмотрено 2,5 трлн. рублей в федеральном бюджете [7]. По информации, полученной Счетной палатой от 83 субъектов РФ, в 2014 г. общий ежегодный объем потребности в средствах, необходимых для реализации указов, оценивается регионами в сумме 2,3 — 2,7 трлн. (табл. 2).

Таблица 2

Оценка субъектами РФ финансов, необходимых для реализации указов Президента РФ

|

Показатель |

2014 г. |

2015 г. |

2016 г. |

|

Необходимый объем финансовых ресурсов, млрд. руб. |

2328,9 |

2687,5 |

2689,9 |

|

Ассигнования КБ субъектов РФ, млрд. руб. |

1686,7 |

1 747,80 |

1 787,50 |

|

в том числе: ассигнования ФБ, млрд. руб. |

578,9 |

672,1 |

839,9 |

|

Дефицит средств, млрд. руб. |

642,2 |

939,7 |

902,4 |

|

Обеспеченность финансовыми ресурсами, % |

72,4 |

65,0 |

66,5 |

|

Дефицит средств, % |

27,6 |

35,0 |

33,5 |

|

Доля ФБ в необходимом объеме финансовых ресурсов, % |

24,9 |

25,0 |

31,2 |

Источник: Расчет автора по данным Счетной палаты по оценке проекта федерального бюд- жета на 2015-2017 гг. [7]

При этом в консолидированных бюджетах субъектов РФ на реализацию указов было предусмотрено в 2014-2016 г. соответственно 72,4%, 65% и 66,4% необходимого объема средств (в 2013 году — около 80%). Только десять регионов предусмот- рели в своих бюджетах достаточное количество средств, необходимых для исполнения майских указов.

Общий объем недостающих средств на них оценивался субъектами РФ от 13% в 2013 г. до 33-35% в 2015-2016 гг.

Сокращение межбюджетных трансфертов в доходах консолидированных бюджетов субъектов РФ, в 2002-2015 гг.

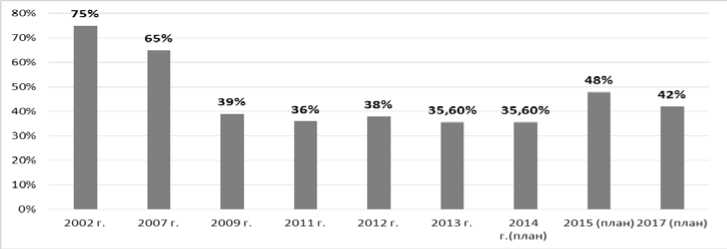

Тенденция относительного сокращения межбюджетных трансфертов (далее — МБТ) наблюдается в прогнозных и фактических расходах на МБТ в 2011-2014 гг., о чем свидетельствует динамика их доли в соотношении с ВВП или доходами КБ субъектов РФ (см. табл. 1). В общем объеме МБТ постепенно снижались дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (далее — дотации БО) и на сбалансированность бюджетов (далее — дотации СБ), которые составляли в 2002 г. — 75%, в 2007 г. — 65%, в 2009 г. — 39%, в 2011-2012 — 36-38%, 2013-2014 г. — до 35,6% (рис. 4).

Однако, как показало исполнение федерального бюджета за 2013 г., фактически дотации увеличились до 40% (при этом, идет сильное снижение дотации БО — до 28%), а в 2014 г. — до 53%.

Источник: расчеты автора [1. С.27]

Рис. 4. Доля дотаций на бюджетное выравнивание в межбюджетных трансфертах , 2002-2017 гг.

Разрыв в 17% между плановыми и фактическими цифрами дотаций на бюджетное выравнивание в МБТ в 2014 г. указывают на непоследовательность проведения политики горизонтального выравнивания.

Планируемый в 2015 г. уровень дотаций в 48% будет снижаться до 42% к 2017 г. С учетом предыдущего периода и макроэкономических условий 2015 г. бюджетное планирование этого года представляется нереалистичным. При этом бюджетная реформа предусматривает снижение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности в период с 2002 по 2017 год при росте дотаций на сбалансированность бюджетов, что в кризисной ситуации «обескровит» самые «бедные» регионы, будет спо- собствовать социальной деградации целых территорий. Несмотря на то, что в подпрограмме 3 Государственной программы «Создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов Российской Федерации»6 была запланирована разработка стандартов и нормативов минимальных финансо- вых затрат на предоставление государственных и муниципальных услуг, финансирование ее на 2015-2017 годы не предусмотрено бюджетом, а значит, это мероприятие не будет реализовываться.

Дефицитность региональных бюджетов

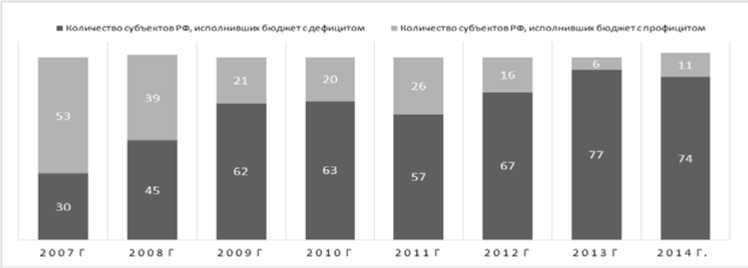

Как следствие неэффективной политики бюджетного выравнивания, отмечается рост дефицита региональных бюджетов. За 15 лет дефицитными стали бюджеты всех регионов, кроме 6 регионов в 2013 году и 11 регионов — в 2014 году (рис. 5).

В 2014 г. по оперативным данным Счетной палаты и Казначейства РФ, доходы региональных бюджетов составили 8 трлн. 901 млрд. руб., а расходы — более 9 трлн. 349 млрд. руб. Проблема, собственно, не только в дефиците, который достиг 448 млрд. руб. (74 региона), но и в том, что он продолжает неуклонно расти.

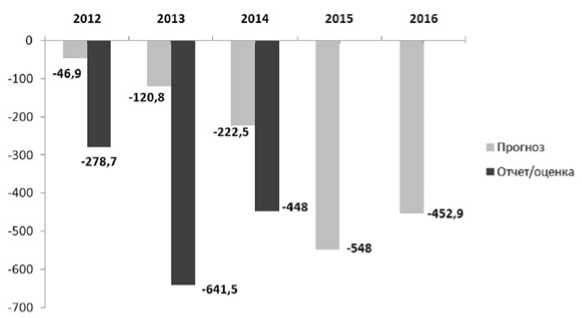

Четыре бюджетных цикла (20112014 годы) Министерство финансов РФ использует тактику «разрыва» между плановыми и фактическими показателями бюджетных дефицитов — занижение плановых показателей допускается в 2,5 — 6 раз (рис. 6).

Источник: расчеты автора по данным Минфина [5] и Казначейства [6]

Рис. 5. Количество субъектов РФ, исполнивших бюджет с профицитом и дефицитом

Источник: Данные Счетной палаты [7] и проектов федеральных бюджетов и их исполнения (сноски 2-3)

Рис. 6. Дефицит консолидированного бюджета субъектов РФ, 2012-2017 гг. (млрд. руб.)

Подобные разрывы в прогнозах и фактическом исполнении бюджетов также свидетельствуют о серьезных проблемах с управлением всей сферой межбюджетных отношений.

Долги регионов

В последние годы для обеспечения в полном объеме принятых расходных социальных обязательств и сбалансированности бюджетов субъекты РФ вынуждены были осуществлять в значительных объемах заимствования как бюджетных кредитов из федерального бюджета, так и средств кредитных организаций, что существенно увеличило их долговые обязательства. (Источниками покрытия дефицитов консолидированных бюджетов субъектов РФ в 2015-2017 годах остаются займы кредитных организаций, бюджетные кредиты, государственные (муниципальные) ценные бумаги, а также средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности).

Долги растут как у региональных, так и муниципальных бюджетов. За четыре года (2011-2014 гг.) произошло удвоение долговой нагрузки (табл. 3).

Таблица 3

Рост долгов КБС, 2007-2014 гг. (млрд. руб.)

|

На конец 2007 г. |

На конец 2008 г. |

На 01.12.2009 |

На конец 2010 г. |

На 01.08.2012 |

На 01.08.2013 |

На 01.08.2014 |

На 01.01.2015 |

|

456,9 |

599,6 |

787,7 |

1171,8 |

1319,3 |

1599,9 |

2010,6 |

2050 |

Источник: Данные [4-7].

На 1 января 2015 г. государственный долг регионов России составил 2,05 трлн. руб. [7], т.е. больше третьей части от их собственных доходов (включая долг муниципальных образований). Последний по состоянию на 01.12.2014 года составил 282,4 млрд. руб., что на 6,5 млрд. руб., или на 2,3%, меньше, чем по состоянию на 01.01.2014). Отмечается общая тенденция ежегодного увеличения прироста долга (28,6 % в 2013 г.), за исключением его сокращения в 2014 году (на 310,4 млрд. руб., или 17,9 %).

По данным Счетной палаты РФ, государственный долг в 2014 г. имелся во всех субъектах РФ, за исключением Сахалинской области и Ненецкого АО (на середину 2014 года отмечался рост долга в 40 субъектах РФ [5]).

Значительная часть государственного долга (27,5% общего объема) по состоянию на 1 октября 2014 г. приходилась на 6 регионов: г. Москва (7,9%), Краснодарский край (6,7%), Республика Татарстан (4,5%), Московская область (5%), Красноярский край (3,4%) и Нижегородская область (3,2%).

В структуре долговых обязательств субъектов Российской Федерации за период 2014 г. по состоянию на 1 января 2015 г. [5;7] наблюдаются три тенденции:

-

• коммерческие кредиты составили 888,1 млрд. руб., т.е. их доля достигла 42,7% (увеличилась за год на 2,9%); при этом за IV квартал 2014 г. объем вырос на 213,7 млрд. руб., т.е. на четверть всего долга;

-

• бюджетные кредиты — 247,8 млрд. руб. (объем был скорректирован — с изначально 60 млрд. до 80 млрд. руб. и затем до 250 млрд. руб.), т.е. их доля увеличилась с 27,1 до 31,2%. За IV кв. 2014 г. объем бюджетных кредитов увеличился только на 98,0 млрд. руб. (на 18,1% и опередил рост коммерческих кредитов — в 2 раза). Важно отметить, что размер платы за пользование бюджетными кредитами был снижен до 0,1% годовых (в 2014 г. были изменены условия и порядок предоставления субъектам РФ бюджетных кредитов из федерального бюджета. Так, бюджетные кредиты из федерального бюджета в 2014 г. предоставлялись под 1/3 ставки рефинансирования Центрального Банка РФ). В 2012 г. была реструктурирована задолженность 36 субъектов РФ на сумму 126,2 млрд. руб., в 2013 году — 3 суб ъ ектов РФ на сумму 5,6 млрд. руб.7;

-

• отмечается, однако, сокращение объема обязательств по государственным ценным бумагам и государственным гарантиям (на 16,6 млрд. руб. и на 23,0 млрд. руб., или на 4,7% и на 2,2%, соответственно).

При этом продолжается тенденция роста «запредельной» долговой нагрузки как в отношении госдолга в целом, так и в отношении коммерческих кредитов, а часть регионов подошла к критической черте (когда долг превышает доходы):

-

• 10 регионов имели превышение

долга над доходами или долг составлял более 95% от доходов еще в 2012 и 2013 годах [5; 7] - в Республике Мордовия этот показатель составлял 180 и 172%, соответственно; в Республике Северная Осетия — 108 и 103%; в Вологодской области 92 и 105%; в Рязанской области — 91 и 96%; в Саратовской области — 89 и 102%, в Белгородской области — 84 и 103%, в Костромской области — 83 и 96%; в 2013 г. в Чукотском АО долг был равен 123%, в Республике Ингушетия — 108%, в Смоленской области — 107%. Важно отметить, что в 2011 г. лишь в 11 регионах долг превышал 75% доходов. Однако часть этих регионов улучшила показатели 2014 года. Отмечается системный рост долга –уровень государственного долга выше 50% доходов бюджетов в 2013 г. был в 44 субъектах РФ, в 2012 г. — немногим более трети и в 2011 г. в 23 субъектах РФ;

-

• 10 регионов с высоким уровнем

долговой нагрузки имели критичный объем государственного долга по коммерческим кредитам. На 01.08.2014 он составил в Астраханской области 93,1%, Ивановской области — 88,7%, Ростовской области — 81,4%, Ульяновской области — 79,9%, Архангельской области — 74%, Мурманской области — 72%, Хабаровском крае — 67,9%, Костромской области — 65,7%, Рязанской области — 62% и Омской области — 61,5%. В 2015 г. проценты за пользование коммерческими кредитными средствами установлены в пределах от 7,61 до 11,8% годовых. В основном заим-

- ствования субъектам РФ предоставляются такими кредитными организациями, как ОАО «Сбербанк России» и ОАО «Банк ВТБ».

При разработке бюджетов Минфин РФ занижал объем бюджетных кредитов: в 2013 г. было предусмотрено 75 млрд. руб., в 2014 г. — 60 млрд. руб. и в 2015 г. — 70 млрд. руб. В 2014 г. объем был сначала увеличен до 80 млрд. руб., потом — до 230 млрд. руб. Очевидно, что подобная корректировка будет неизбежной и в бюджете 2015 года .

При утверждении в октябре 2014 года федерального бюджета РФ на 2015-2017 гг. планировалось предоставить бюджетных кредитов на общую сумму 516,0 млрд. руб. (150 млрд. руб. в 2015 г., 140 млрд. руб. — в 2016 г., 226 млрд. руб. — в 2017 г. [8]. Важно отметить, что суммы бюджетных кредитов, на самом деле, не могут решить проблемы с задолженностью регионов — общая сумма погашения кредитов составляет 511,3 млрд. руб., на что и уйдут 99,1% выделяемых средств (т.е. решается только проблема рефинансирования и покрытия кассовых разрывов).

Установка на стимулирование к заемным средствам была заложена в бюджетной стратегии Министерства финансов РФ и рассматривалась, как неизбежный вариант для оптимизации управления межбюджетными отношениями.

По оценке Счетной палаты РФ и Международного рейтингового агентства Standards&Poor’s, тенденция роста долговых обязательств субъектов РФ и муниципальных образований сохранится и в 2014-2016 гг.

Новым рисковым элементом реформы межбюджетных отношений в 2015 г. становится расширение доступа субъектов РФ на рынки внеш- них заимствований — согласно федеральному закону от 24.11.2014 №375-ФЗ.8 С 1 января 2015 г. 15 субъектов РФ смогут реализовать право внешнего заимствования. Ранее этим правом обладали лишь 3 субъекта РФ — г. Москва, ХМАО, ЯМАО, а с этого года еще Калужская, Московская, Ярославская, Ленинградская, Самарская Свердловская, Тюменская, Сахалинская области, г. Санкт-Петербург, Республика Татарстан, области и Ненецкий АО.

Как указывалось выше, среди этих регионов есть и регионы, чья долговая нагрузка составляет и так большую долю в общем долге субъектов РФ (Москва, Московская область, Республика Татарстан).

Фактически возникшая и прогнозная долговая нагрузка бюджетов субъектов РФ являются эффектом бюджетных реформ, и свидетельствует о неадекватности приоритетов и мер бюджетной политики РФ в части решения проблем межбюджетных отношений.

Оценка рисков 2015 года

В условиях высокого уровня задолженности регионов России (по состоянию на 01.01.2015 года — 2,05 трлн. руб., или порядка 30% доходов региональных бюджетов) недопустимо перекладывание части их долгов на внешние источники заимствования.

Пока долг субъектов РФ в совокупном внешнем государственном долге составляет 0,6 млрд. долл. США, или 0,1% от внешнего госдолга Рос- снижение на 0,2 млрд. долл. США, или сийской Федерации и отмечается 25% за 2014 год (табл. 4).

Таблица 4

Объем и структура совокупного внешнего долга РФ в 2012 — 2014 годах

|

Показатели |

На 1.01.2013 г. |

На 1.01.2014 г. |

На 1.01.2015 г. (оценка) |

Изменение за 2014 г. |

||||

|

млрд. долл. США |

% |

млрд. долл. США |

% |

млрд. долл. США |

% |

млрд. долл. США |

% |

|

|

Совокупный внешний долг РФ — всего |

636,4 |

100 |

728,9 |

100 |

599,5 |

100 |

-129,4 |

-17,6 |

|

в % к ВВП |

31,6 |

34,6 |

47,5 |

|||||

|

Органы госуправления |

54,4 |

8,5 |

61,7 |

8,5 |

41,5 |

6,9 |

-20,2 |

-32,7 |

|

из них: |

||||||||

|

федеральные |

53,5 |

8,4 |

60,9 |

8,4 |

40,9 |

6,8 |

-20,0 |

-32,8 |

|

субъектов РФ |

0,9 |

0,1 |

0,8 |

0,1 |

0,6 |

0,1 |

-0,2 |

-25,0 |

|

Центральный банк РФ |

15,6 |

2,5 |

16,0 |

2,2 |

10,4 |

1,7 |

-5,6 |

-0,35 |

|

Банки |

201,6 |

31,7 |

214,4 |

29,4 |

171,1 |

28,5 |

-43,3 |

-20,2 |

|

Прочие секторы |

364,8 |

57,3 |

436,8 |

59,9 |

376,5 |

62,8 |

-60,3 |

-13,8 |

|

Справочно: |

||||||||

|

Международные резервы |

537,6 |

509,6 |

385,5 |

-124,1 |

-24,4 |

|||

Источник: Аналитический материал по итогам исполнения федерального бюджета 2014 г. [7.

С. 12] .

Отношение объема совокупного внешнего долга РФ 599,5 млрд. долл. США (предварительная оценка Минфина по состоянию на 1 января 2015 года), к полученному объему ВВП в 1,26 трлн. долл. США за 2014 г. составляло 47,5% [4. С. 12] и соответствовало средней степени риска, но приблизилось к критическому пороговому значению (50%).

Увеличение совокупного внешнего долга по отношению к объему ВВП (с 33,7% по состоянию на 1 октября 2014 г.) обусловлено резкой девальвацией рубля по отношению к доллару США, произошедшей в IV кв. 2014 года.

Правительству РФ необходимо разработать комплекс мер, направ- ленных на снижение рисков долговой устойчивости, выраженных в зависимости российской экономики от внешнеэкономической конъюнктуры на сырьевые товары и от введенных в отношении России секторальных санкций со стороны США и стран ЕС.

Продолжение сложившейся кредитно-денежной политики ЦБ и бюджетной политики Правительства и Министерства финансов РФ в условиях введения рядом государств финансово-экономических санкций, включая запрет на осуществление займов на внешних рынках для крупнейших российских банков и компаний, увеличивает риски роста задолженности бюджетов субъектов России в целом, включая и возникнове- ние «новой» задолженности у субъектов РФ. Подобное развитие ситуации для российских регионов увеличивает финансовые риски государственного долга России в целом и может лишить регионы поддержки со стороны федерального Правительства РФ, привести к финансовому банкротству ряда регионов.

В ходе разработки предложений по корректировке прогноза социально-экономического развития и федерального бюджета Российской Федерации на 2015 год предложения по системной реформе межбюджетных отношений не вошли в антикризисный план Правительства РФ. Среди них:

-

• отложить до 01.01.2017 года вступление в силу соответствующих статей №375-ФЗ от 24.11.

2014 г., которые предоставили право 15-ти субъектам РФ осуществлять внешнее заимствование в иностранной валюте;

-

• экстренная разработка Плана реформы межбюджетных отношений [9], нового стратегического документа о межбюджетных отношениях, новой Концепции межбюджетных отношений;

-

• пересмотр базовых понятий и критериев выстраивания межбюджетных отношений, в частности, введение таких понятий, как «минимальный уровень сбалансированности» «налоговый потенциал»»

-

• заново проводить «достоверную оценку стоимости полномочий, возложенных на каждый субъект Федерации» [1. С. 58].

Список литературы Источники и динамика долговой нагрузки региональных бюджетов

- Кочкина Е.В. Реформирование межбюджетных отношений в целях устойчивого социально-экономического развития субъектов РФ. -М.: Вариант, 2014. -138 с.

- Регионы России. Социально-экономические показатели. 2013. -М.: Росстат, 2014.

- Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС). -Режим доступа: http://www.fedstat.ru/indicators/start.do, 2015.

- Материалы сайта Минфина РФ за 2002-2015 гг. -Режим доступа: http://minfin.ru/ru/document/index.php, 2015.

- Данные Министерства финансов Российской Федерации об объеме государственного долга субъекта Российской Федерации по состоянию на 1 января 2014. -Режим доступа: http://minfin.ru/opendata/7710168360-DebtRatio/, 2015.

- Информация об исполнении бюджетов субъектов РФ. Данные Казначейства РФ. -Режим доступа: http://www.roskazna.ru/byudzhetov-subektov-rf-i-mestnykh-byudzhetov, 2015.

- Заключения Счетной палаты Российской Федерации 2013-2015 гг. на проекты и отчеты об исполнении федерального бюджета РФ. -Режим доступа: http://www.ach.gov.ru/activities/audit-of-the-federal-budget/, 2015.

- Бочкарева В.К. Типология регионов по масштабам распространенности бедности: межбюджетные отношения и ресурсы региональных бюджетов/Региональные особенности уровня и качества жизни. -М.: ИСЭПН РАН, 2012. -С. 176-188.

- Примаков Е.М. Не просто работать, а знать во имя чего. О России сегодня//Российская газета, 13.01.2015.