Источники солнечных микроволновых всплесков III типа

Автор: Жданов Д.А., Лесовой С.В., Тохчукова С.Х.

Журнал: Солнечно-земная физика @solnechno-zemnaya-fizika

Статья в выпуске: 2 т.2, 2016 года.

Бесплатный доступ

Микроволновые тонкие структуры позволяют изучать эволюцию плазмы в области энерговыделения. Сибирский солнечный радиотелескоп (ССРТ) является уникальным инструментом для исследования источников тонких структур на частоте 5.7 ГГц. Комплексный анализ радиоданных РАТАН-600, спектрополяриметра 4-8 ГГц и ССРТ совместно с данными в крайнем ультрафиолете позволил локализовать источники микроволновых дрейфующих всплесков III типа в событии 10 августа 2011 г. во всей полосе частот появления всплесков и определить наиболее вероятную область первичного энерговыделения. Для локализации источников всплесков III типа по данным РАТАН-600 была разработана оригинальная методика обработки данных. На частоте 5.7 ГГц источник всплесков был зафиксирован по двум координатам, а на частотах 4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.3, 5.5 и 6.0 ГГц положения были зафиксированы по одной координате. Найдено, что размер источника всплесков на частоте 5.1 ГГц был максимальным относительно размеров источников на других частотах.

Микроволновые всплески iii типа, тонкие структуры, солнечное микроволновое излучение

Короткий адрес: https://sciup.org/142103597

IDR: 142103597 | УДК: 523.985.7-77 | DOI: 10.12737/17341

Текст научной статьи Источники солнечных микроволновых всплесков III типа

Из радионаблюдений солнечных вспышек известно, что наряду с широкополосным континуальным излучением микроволновых всплесков наблюдаются узкополосные импульсы радиопотока, называемые в литературе тонкими структурами [Droege, 1977; Benz, 1986; Staehli et al., 1987; Allaart et al., 1990; Bruggmann et al., 1990; Altyntsev et al., 1999; Jiricka et al., 2001; Chernov et al., 2003; Fu et al., 2004; Huang et al., 2010; Zhdanov et al., 2015]. Узкая относительная полоса частот, не превышающая 5 %, и субсекундные времена жизни накладывают жесткие ограничения на размеры источника и механизмы излучения. Разнообразие временных и спектральных свойств тонких структур одновременно указывает и на различные механизмы генерации излучения, и на различные условия выхода излучения из области генерации. В настоящее время временные и спек- тральные особенности тонких структур изучены достаточно хорошо, однако информации об их источниках в литературе либо очень мало, либо она отсутствует совсем, поскольку подавляющая часть данных спектральных наблюдений не сопровождалась информацией, полученной из пространственных наблюдений.

В середине 90-х гг. не проводилось наблюдений с высоким спектральным разрешением в окрестности рабочей частоты ССРТ (5.7 ГГц) [Altyntsev et al., 1996]. Это не позволяло дать адекватную интерпретацию наблюдаемых на ССРТ всплесков длительностью меньше секунды, которые стали называть субсекундными импульсами (ССИ). С развитием технологий передачи данных большого объема появилась возможность использования данных солнечных спектрометров, расположенных в обсерваториях Китая [Fu et al., 1995]. Данные перекрывались по вре- мени и частоте (5.2–7.6 ГГц) с наблюдениями на ССРТ. Первые же работы [Sych et al., 2002; Meshalkina et al., 2002; Altyntsev et al., 2003; Meshalkina et al., 2004] показали, что ССИ в динамических спектрах соответствуют различным спектральным структурам. В работах [Meshalkina et al., 2002; Altyntsev et al., 2007; Meshalkina et al., 2012] были рассмотрены структуры, называемые в литературе микроволновыми всплесками III типа [Staehli et al., 1987].

Несомненно, информация о местоположении источников тонких структур и их размерах важна для уточнения механизма излучения и определения параметров плазмы в области излучения [Chernov et al., 2014]. Но, к сожалению, в мире пока не существует радиотелескопов, способных напрямую определять положение источников микроволновых тонких структур в широкой полосе частот. Такие инструменты пока находятся на стадии проектирования [Yan et al., 2013; Lesovoi et al., 2014; Gary et al., 2014].

Существующие спектрополяриметры обладают высоким спектральным (до 5 МГц) и временным (до 5 мс) разрешением, но не имеют пространственного разрешения [Fu et al., 1995; Zhdanov et al., 2011]. Радиогелиографы, в частности ССРТ (5.7 ГГц) [Grechnev et al., 2003] и Нобеяма (17 и 34 ГГц) [Nakajima et al., 1994], имеющие высокое пространственное разрешение (до 10″), принимают излучение только на одной-двух фиксированных частотах. В связи с этим наблюдения, выполненные на РАТАН-600, дают уникальную информацию о частотно-пространственных свойствах источников, генерирующих тонкие структуры.

Анализ архива данных РАТАН-600 (интервал ежедневных наблюдений 07–11 UT) и спектрополяриметра 4–8 ГГц (интервал 00–10 UT) с марта 2011 по июнь 2013 г. показал, что из 79 событий с тонкой структурой, наблюдавшихся спектрополяриметром между 07 и 10 UT, только четыре события было зарегистрировано на РАТАН-600: 10 августа 2011 09:34 UT. 29 июня 2012 09:13 UT, 14 июля 2012 07:35 UT и 22 марта 2013 08:39 UT. Малое количество совпавших наблюдений объясняется пассажным принципом работы РАТАН-600.

В данной работе показаны результаты анализа радиоданных в событии 10 августа 2011 г. Для локализации источников тонких структур был проведен совместный анализ данных РАТАН-600, спектрополяриметра 4–8 ГГц и ССРТ. Разработана оригинальная методика локализации источников тонких структур, которая позволила найти двумерное положение источника микроволновых всплесков III типа на частоте 5.7 ГГц, а также одномерные положения источников на других частотах. Было найдено, что максимальный размер источников микроволновых всплесков III типа наблюдался на частоте 5.1 ГГц. С привлечением данных в крайнем ультрафиолете с SDO AIA было показано, что источники располагались вдоль видимых в крайнем ультрафиолете (УФ) и взаимодействующих между собой петельных образований.

ИНСТРУМЕНТЫ

Спектрополяриметр 4–8 ГГц (Badary Broadband Microwave Spectropolarimeter, BBMS) — 26-каналь- ный модуляционный приемник прямого усиления, работающий в полосе частот 3.8–8.2 ГГц [Zhdanov et al., 2011; Zhdanov et al., 2015], — расположен в Радиоастрофизической обсерватории Института солнечно-земной физики СО РАН. Спектральные данные получены за счет использования гребенки фильтров, где каждый фильтр-канал отстроен от другого по частоте в среднем на 120 МГц. Полоса пропускаемых частот каждого фильтра не превышает 30 МГц. Временное разрешение сохраняемых данных составляет 10 мс при чувствительности по потоку около 1 с.е.п. Данные наблюдений представляют собой кривые интегральных потоков на 26 частотах в двух круговых поляризациях. Регулярные наблюдения ведутся с августа 2010 г.

Сибирский солнечный радиотелескоп представляет собой крестообразный интерферометр, работающий на частоте 5.7 ГГц [Grechnev et al., 2003]. Прием ведется в обеих круговых поляризациях. Интерферометр образован двумя линейными эквидистантными антенными решетками, ориентированными в направлении север—юг (СЮ) и восток—запад (ВЗ), каждая решетка состоит из 128 антенн. В общем случае пространственное разрешение зависит от ширины и взаимного углового положения ножевых диаграмм направленности (ДН) ВЗ и СЮ. Типичное пространственное разрешение в двумерном режиме составляет 21″, в одномерном режиме — 15″. Временное разрешение для двумерного изображения составляет 2–3 мин, для одномерного режима — 14 мc (по 7 мc на каждую поляризацию). Для получения двумерного изображения используется метод частотного сканирования с учетом суточного вращения Земли. Частотное сканирование реализуется путем регистрации спектра мощности сигнала в полосе частот 5.67–5.79 ГГц на выходе интерферометра 500-канальным регистратором спектра — акустооп-тическим приемником. В результате сигнал от всех каналов представляет собой мгновенное одномерное распределение радиояркости по углу.

Радиотелескоп Академии наук (РАТАН-600) — пассажный радиотелескоп диаметром около 600 м, расположенный в ст. Зеленчукская [Khaikin et al., 1972; Bogod et al., 2004]. Для наблюдений Солнца используется южный сектор радиотелескопа с плоским отражателем, образующие перископическую систему. Регистрация излучения проводится в диапазоне частот от 750 МГц до 18.2 ГГц [Bogod et al., 2011a]. Данные солнечных наблюдений представляют собой одномерные изображения (сканы), полученные при прохождении Солнца через неподвижную ножевую ДН. В режиме многоазимутальных наблюдений количество сканов Солнца в день увеличилось от одного до шестидесяти одного [Bogod et al., 2011a]. Наблюдения проводятся вблизи местного полудня с 7 до 11 UT, интервал между наблюдениями (между соседними азимутами) может составлять до 4–8 мин, что дает возможность исследовать динамику солнечных образований на временных масштабах минуты—часы, а также регистрировать вспышечные события на различных стадиях их развития [Bogod, 2011b].

Интервал между отсчетами регистрации на каждой частоте составляет до 14 мс. Пространственное разрешение зависит от принимаемой частоты, и с точностью до 10 % размер ДН в угловых минутах можно оценить как 250 f –1, где f — частота в ГГц [Tokhchukova et al., 2014]. Более точные размеры ДН с учетом угла облучения используемых в тот период спиральных облучателей приведены в таблице.

В 2005–2011 гг. регистрация правой и левой круговых поляризаций выполнялась разными облучателями спирального типа. Вынос облучателя из фокуса для каждой поляризации составлял 17.5 мм.

АНАЛИЗ НАБЛЮДЕНИЙ

Исследуемая солнечная вспышка класса C2.4 (GOES) 10 августа 2011 г., 09:36 UT ранее рассматривалась в работах Кашаповой и др. [Kashapova et al., 2013a; Kashapova et al., 2013b]. Было показано, что ССИ одновременно наблюдались на РАТАН-600 и спектрополяриметре 4–8 ГГц. Был проведен анализ корреляции кривых радиопотоков, рентгеновских потоков, эволюции электронной температуры и меры эмиссии, на основании чего было высказано предположение, что природа ССИ и вспышки в целом связана с высокотемпературным источником.

Тем не менее, вопрос о происхождении ССИ в этом событии остался открытым, поскольку источник не был локализован. Дело в том, что стандартный метод локализации источников ССИ по данным ССРТ требует наличия данных с двух решеток [Meshalkina et al., 2002; Altyntsev et al., 2003]. В рассматриваемом событии данные были доступны только с решетки ВЗ, поскольку данные с решетки СЮ не содержали ту часть солнечного диска, в которой находилась активная область. Тем не менее, используя данные наблюдений РАТАН-600, с целью локализации источника всплесков на частоте 5.7 ГГц, как будет показано ниже, можно найти положение источника по второй координате.

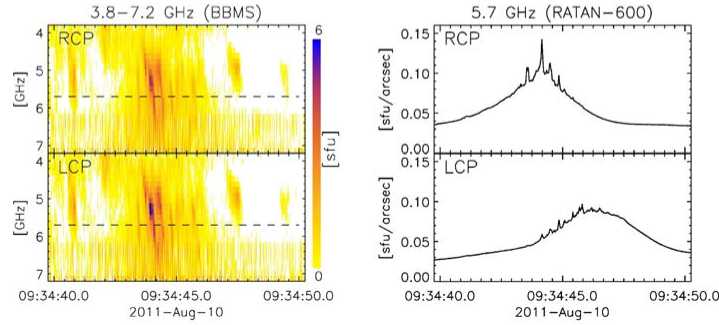

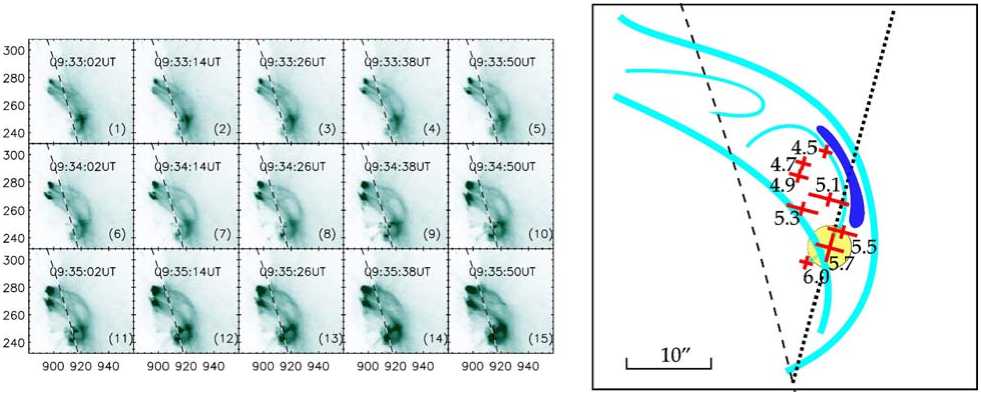

Динамические спектры и одномерные данные РАТАН-600 на 5.7 ГГц этого события представлены на рис. 1. На интервале 09:34:40–09:34:50 UT ССИ отождествляются с микроволновыми дрейфующими всплесками III типа, наблюдавшимися в полосе частот от 4.5 до 6 ГГц.

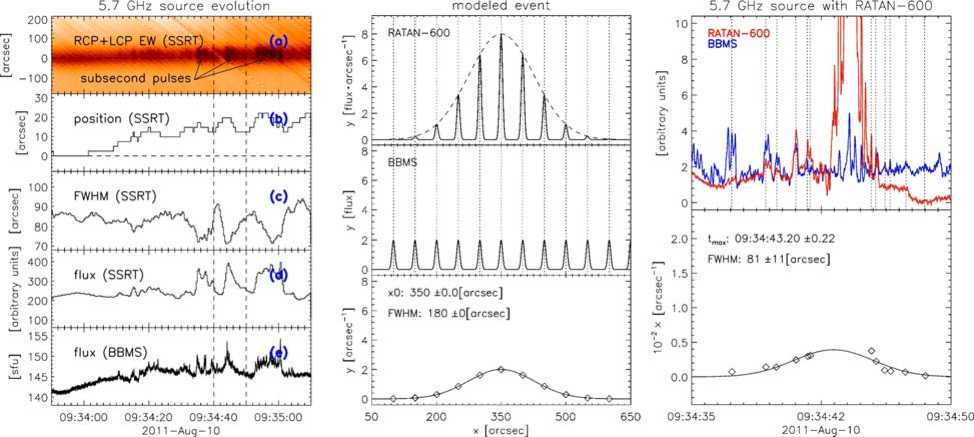

Анализ одномерных осредненных до 0.3 с данных с решетки ВЗ показал, что центр радиояркости, связанный с континуальным источником, испытывал смещение (рис. 2, a , b ). На исходной записи ССРТ континуальному источнику соответствует непрерывная темная полоса с размерами до 80″, а ССИ на фоне континуального источника выглядят короткими по длительности и компактными по размеру сильно затемненными ядрами. Следует отметить, что на кривых интегрального потока (рис. 2, d , e ) можно выделить три группы дрейфующих всплесков. Каждая группа рассматривалась как отдельный кластер события. На РАТАН-600 была зарегистрирована только одна группа в 09:34:40–09:34:50 UT.

Принимая предвспышечное положение континуального источника за начало относительных координат, находим, что центр отклика на источник дрейфующих всплесков был смещен на 20″ относительно предвспышечного положения континуального источника. Отметим, что рассуждения в терминах относительных смещений удобны с точки зрения привязки одномерных данных к радиокартам на тех же частотах.

Интересно поведение регистрируемого отклика (рис. 2, c ), полуширина (FWHM — full width half maximum) которого меняется в противофазе к потоку. В моменты появления дрейфующих всплесков во всех трех группах размер отклика уменьшался до 70″, тогда как после окончания каждого кластера размер континуального источника восстанавливался. Можно предположить, что более компактный и более интенсивный источник импульсов накладывался по положению на континуальный и тем самым определял видимый размер отклика.

Следует заметить, что положения источников ССИ согласно данным ССРТ в правой (RCP) и левой (LCP) круговых поляризациях совпадают, поэтому в дальнейшем рассматривалась только правая компонента поляризации. В связи с этим на панели a рис. 2 данные с решетки ВЗ представлены в интенсивности (RCP+LCP).

Используя одномерные данные РАТАН-600, можно найти положение источника дрейфующих всплесков по второй координате. Действительно, на рис. 1, справа, на сканах LCP и RCP максимумы откликов континуальных источников смещены по времени друг относительно друга. Такая картина объясняется тем, что регистрация на РАТАН-600 велась двумя облучателями, вынесенными из фокуса, при этом угловое расстояние между центрами ДН составляло 37.6″ (или 2.5 с по времени, учитывая скорость вращения Земли). Это привело к тому, что источник континуального излучения проходил через центр ДН правой поляризации по времени раньше, чем через центр ДН левой поляризации.

С другой стороны, изрезанность отклика импульсами вызвана тем, что характерные времена изменения радиопотока от источника импульсов были короче, чем интервал времени, в течение которого источник импульсов проходил через ДН радиотелескопа. Как известно, размер отклика, получаемого на радиотелескопе, не может быть меньше размера ДН. В нашем случае угловые размеры отдельных импульсов при среднем времени жизни 0.2 с не превышают 3″, что примерно в десять раз меньше размеров ДН РАТАН-600 на 5.7 ГГц (44″). В этом случае отклик (скан), получаемый пассажным инструментом, не является сверткой ДН с распределением радиояркости по углу. Однако при наличии априорной информации о поведении радиопотока от источника во времени, скан можно восстановить до свертки распределения радиояркости по источнику с ДН при условии, что меняется только поток, а не форма источника.

Поясним вышесказанное на примере моделирования результатов наблюдений на РАТАН-600 идеального источника, генерирующего всплески одной амплитуды (рис. 2, центральные панели). Амплитуда каждого импульса определяется положением источника относительно максимума ДН и истинной амплитудой импульсов. В результате все импульсы вписаны под штриховую кривую, являющуюся откликом

Рис. 1. Микроволновые всплески III типа в событии 10 августа 2011 г. Слева — динамические спектры 3.8–7.2 ГГц (BBMS) в интервале 09:34:40–09:34:50 UT. Горизонтальными штриховыми линиями отмечена частота 5.7 ГГц. Справа — сканы РАТАН-600 на 5.7 ГГц на том же интервале

Рис. 2. Определение одномерного положения источника на 5.7 ГГц. Левые панели — данные ССРТ, в центре — результаты моделирования, правые панели — результат обработки данных РАТАН-600 на 5.7 ГГц оригинальным методом. На панели a показана исходная запись с решетки ВЗ с временным разрешением 0.3 с, континуальный источник — темная полоса на всем интервале, стрелками показаны кластеры субсекундных импульсов (ССИ). Ширина диаграммы решетки ВЗ — 35″. На следующих панелях показаны кривые, описывающие эволюцию: положения центра радиояркости ( b ), размера ( c ), радиопотока от источника ( d ) и интегрального потока ( e ). При моделировании и обработке данных РАТАН-600 восстановленный отклик на источник импульсов показан сплошной кривой. Штриховая кривая показывает принцип модуляции амплитуды импульсов ДН. Пунктирными вертикальными линиями отмечены импульсы, используемые для восстановления отклика. Ромбы — значения, полученные при нормировке. Временные профили РАТАН-600 (красная кривая) и спектрополяриметра 4–8 ГГц (синяя кривая) содержат только быстро меняющуюся компоненту.

на источник этих импульсов. Следовательно, отклик на источник можно восстановить, зная амплитуды импульсов в интегральном потоке. Для этого можно использовать, например, данные спектрополяриметра 4–8 ГГц. Нормировка скана РАТАН-600 интегральным потоком в моменты импульсов позволяет получить искомый отклик на источник (рис. 2, нижняя центральная панель). С помощью предлагаемой методики было найдено положение источника на 5.7 ГГц по данным РАТАН-600 (рис. 2, правые панели).

Следует заметить, что в реальных наблюдениях необходимо сравнивать только приращения, вызванные импульсами, за вычетом медленно меняющихся компонент. Так, в интегральном потоке фон был найден как скользящее среднее с окном, превы- шающим продолжительность отдельных всплесков. Фон на скане РАТАН-600 вычитался в две итерации. Сначала из вспышечного скана в азимуте –4 вычитался предвспышечный скан в азимуте –2. Затем вычитался предполагаемый профиль вспышечного континуального источника, который, вообще говоря, неизвестен, поскольку мы имеем дело со сверткой исходного распределения радиояркости с ДН. Несмотря на это, нам не удалось отделить все импульсы от фона, поэтому нормировка сканов была сделана по всплескам, расположенным по краям сканов. На рис. 3 импульсы, используемые для восстановления отклика, отмечены вертикальными штриховыми линиями.

В качестве альтернативных способов вычитания фона можно было также применить фурье-фильтр,

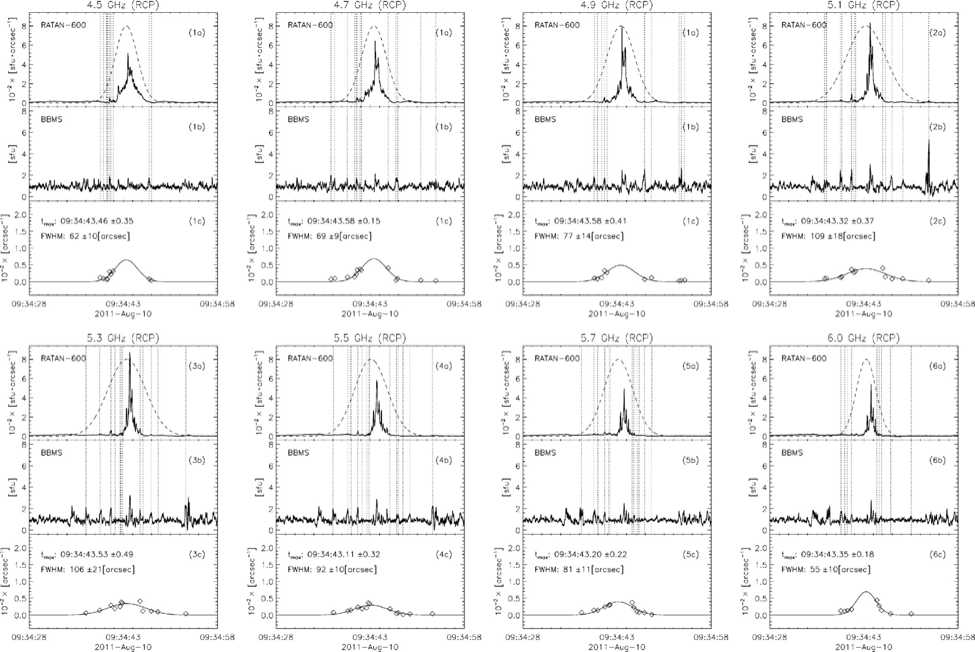

Рис.3. Определение положения источников всплесков методом нормировки на восьми частотах в правой поляризации

Соответствие частот. Размеры и относительные положения источников

|

РАТАН-600 (МГц) |

4500 |

4700 |

4900 |

5100 |

5300 |

5500 |

5700 |

6000 |

|

BBMS (МГц) |

4454 |

4687 |

4886 |

5026 |

5398 |

5494 |

5744 |

5957 |

|

ССРТ1 (МГц) |

– |

– |

– |

– |

– |

– |

5700 |

– |

|

ДН РАТАН-600 (угл. сек) |

50 |

48 |

45 |

44 |

43 |

41 |

40 |

38 |

|

Отклик (угл. сек) |

62±10 |

69±9 |

77±14 |

109±18 |

106±21 |

92±10 |

81±11 |

55±10 |

|

Источник (угл. сек) |

37 |

50 |

62 |

100 |

97 |

82 |

70 |

40 |

|

Смещение (угл. сек) |

–14±5 |

–16±2 |

–16±6 |

–12±6 |

–15±7 |

11±5 |

10±3 |

–12±3 |

Примечание. ДН — 35″, отклик — 70″, источник — 61″

чтобы отфильтровать низкие гармоники, или попытаться описать фон многочленом, проходящим через набор минимумов между всплесками.

Для применения данной методики необходимо уделить особое внимание вычитанию фона на сканах РАТАН-600. В противном случае при нормировке можно получить отклик на континуальный источник, а не на источник тонкой структуры, поскольку приращение радиопотока от континуального источника намного больше, чем от источника дрейфующих всплесков. В случае сильных и резких изменений в амплитуде радиопотока, вызванных микроволновыми всплесками, вычитание фона на сканах РАТАН-600 может превратиться в нетривиальную задачу.

С помощью предлагаемого метода можно определить одномерное положение отклика не только на частоте 5.7 ГГц, но и на любой другой частоте, на которой дрейфующие всплески наблюдались на

РАТАН-600 и спектрополяриметре 4–8 ГГц. Поскольку на этих инструментах частотные сетки не идентичны, для анализа были выбраны только близкие частоты. В результате отклики на источники исследуемых дрейфующих всплесков были найдены на восьми частотах (таблица и рис. 3).

Отметим, что восстановленные отклики должны быть не меньше размера ДН, а все импульсы должны находиться внутри отклика, — в противном случае восстановление неверно. При этом, если импульсы не наблюдались на исходной записи РАТАН-600, значит источник уже находился за пределами ДН. Обратное неверно. Если всплески видны на записи РАТАН-600, но не видны в интегральном потоке на спектрополяриметре 4–8 ГГц, то у последнего не хватает чувствительности по потоку.

Определить положение источника дрейфующих всплесков на диске Солнца можно, зная смещение источника относительно предвспышечного положения

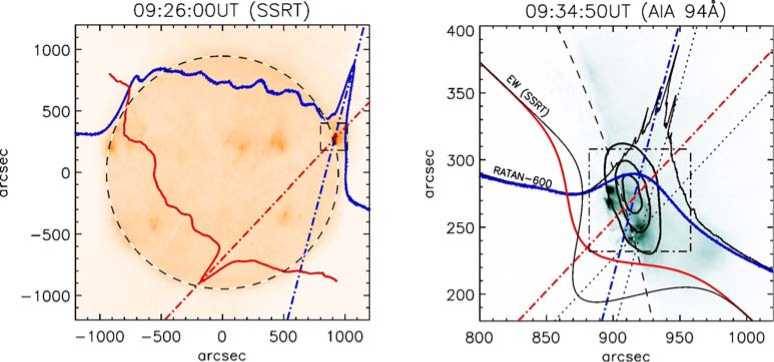

Рис. 4. Локализация микроволновых источников на 5.7 ГГц: слева — континуального источника, справа — источника дрейфующих всплесков. Предвспышечные сканы показаны цветом: ССРТ — красным, РАТАН-600 — синим. Вспышечные сканы показаны черным. Пересечение штрихпунктирных линий указывает на центр радиояркости предвспышечного источника. Радиокарта на 5.7 ГГц построена для момента 09:26 UT, справа континуальный источник показан контуром. Снимок в крайнем УФ 94 Å, сделанный инструментом AIA с борта космического аппарата SDO, сделан в момент регистрации микроволновых дрейфующих всплесков III типа на РАТАН-600. Положение источника дрейфующих всплесков на частоте 5.7 ГГц показывает точка пересечения пунктирных линий

континуального источника и привязав одномерные данные к радиокарте ССРТ на 5.7 ГГц. В рассматриваемом событии одна из координат была определена по данным с решетки ВЗ, вторая — по данным наблюдений на РАТАН-600.

Локализация источника импульсов на 5.7 ГГц с помощью одномерных данных показана на рис. 4. Сначала фиксируется положение предвспышечного источника. В левой части показано взаимное расположение предвспышечных сканов ССРТ (красный цвет) и РАТАН-600 (синий цвет) на радиокарте ССРТ. Предвспышечный скан на РАТАН-600 был сделан в азимуте –2, позиционный угол равен 14.7°, предвспышечный скан ССРТ с решетки ВЗ получен в момент перед началом вспышки, позиционный угол равен –43.3°. Для каждого скана максимум отклика на предвспышечный континуальный источник был совмещен с максимумом источника на радиокарте. Таким образом, точка пересечения штрихпунктир-ных перпендикуляров к направлениям сканирования определяет двумерные координаты предвспышеч-ного источника.

Далее вспоминаем, что смещение источника дрейфующих всплесков на 5.7 ГГц от начального положения предвспышечного континуального источника составляло 20″ по данным решетки ВЗ (см. рис. 2, панель b) и 10″ по данным РАТАН-600 (см. таблицу). В правой части показано взаимное расположение предвспышечных (цвет) и вспышечных сканов (черный цвет). Фоном является снимок вспышечной области в крайнем УФ 94 Å, контуром показан микроволновый предвспышечный источник на 5.7 ГГц. Напомним, что вспышечный скан РАТАН-600 получен в азимуте –4, на котором положение источника дрейфующих всплесков было найдено оригинальным методом, описанным выше. В результате точка пересечения пунктирных линий, полученных опусканием из вспышечных сканов соответствующих перпендикуляров к направлениям сканирования, соот- ветствует положению источника дрейфующих всплесков на частоте 5.7 ГГц.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В работах Алтынцева и Мешалкиной [Meshalkina et al., 2002; Altyntsev et al., 2007; Meshalkina et al., 2012] по исследованию микроволновых дрейфующих всплесков III типа с использованием данных ССРТ было показано, что событие можно разбить по времени на несколько кластеров, в каждом из которых всплески произошли группой. Разброс положения всплесков относительно среднего значения внутри группы оказался довольно низким, менее 2–3″, хотя скорости частотного дрейфа и направления дрейфа были существенно разными. В то же время от кластера к кластеру положения групп могли значительно отличаться.

Похожая закономерность была отмечена в работе [Benz et al., 2002] по локализации источников дециметровых спайков. Было найдено, что источники на разных частотах могли как совпадать пространственно, так и быть удаленными друг от друга. Тем не менее, если в событии спайки наблюдались группами, то для одной группы на фиксированной частоте источник был один, но мог отличаться пространственно от источника другой группы на той же частоте.

Исследуемые в работе микроволновые дрейфующие всплески произошли также группой в интервале 09:34:40–09:34:50 UT. Источник всплесков пространственно наблюдался на двух радиотелескопах под разными позиционными углами, и, хотя по данным ССРТ и РАТАН-600 локализовать источник каждого всплеска отдельно невозможно, мы предполагаем, что положение источника группы дрейфующих всплесков на фиксированной частоте фактически совпадает с положением источника каждого всплеска из группы. Вероятно, это утверждение справедливо для таких типов тонких структур, как

Рис. 5. Развитие активной области во время вспышки 10 августа 2011 г. в крайнем УФ 94 Å по данным AIA (слева) и схематичная иллюстрация расположения микроволновых источников дрейфующих всплесков (справа). Иллюстрация выполнена с 10-го снимка. Положение источника на 5.7 ГГц показано желтым кружком. Пунктирная линия — ось ДН РАТАН-600. Размеры микроволновых источников указаны отрезками, ортогональными к оси ДН, для наглядности размеры уменьшены в 35 раз. Дрейфующий протяженный источник, видимый на серии УФ-снимков, изображен темно-синим

дрейфующие всплески и спайки, но не исключено, что закономерность может быть расширена на структуры других типов независимо от частоты и занимаемой полосы.

Преобладающее число всплесков, имеющих положительный дрейф, дает нам основание полагать, что возмущение плазмы распространялось от вершин петель, видимых в УФ, к основаниям. Заметим, что, согласно рис. 4, положение источника всплесков на 5.7 ГГц отождествляется с южными ногами двух ярких петель, видимых в УФ, на высоте порядка 1/3 длины петли. Вблизи южных оснований петли перекрываются, что затрудняет понимание того, является ли яркое ядро рядом с источником дрейфующих всплесков эффектом наложения, или в этом месте происходит взаимодействие петель.

Любопытен другой процесс: всплытие южной части западной петли над лимбом, в то время как петля, расположенная восточнее, не меняет своего положения. С 5-го кадра становятся видны тонкие петлеобразные структуры, вытесняющие западную петлю снизу вверх. Взаимодействие петель хорошо просматривается на всех последующих кадрах в виде небольшого темного прямого участка длиной не более 5″, направленного по касательной к западной петле. Отметим, что на схеме рис. 5 это потемнение изображено темно-синим источником, заключенным между двух петель. При анализе потемнения обнаруживается его движение в направлении от южного основания западной петли к вершине, при этом длина потемнения растет от 5″ на 6-м кадре до 10″ на 10-м. На 13–14-м кадрах виден процесс разрушения и распада потемнения на две скрещивающиеся петлевые структуры.

С использованием данные РАТАН-600 и спектрополяриметра 4–8 ГГц были найдены одномерные положения источников дрейфующих всплесков на частотах 4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.3, 5.5 и 6.0 ГГц (рис. 5, справа).

Распределение источников по высоте здесь выполнено из следующих соображений. Во-первых, плазменный механизм возникновения микроволновых дрейфующих всплесков требует наличия градиента плотности плазмы, что можно достичь изменением высоты. Во-вторых, в работах [Meshalkina et al., 2002; Altyntsev et al., 2007; Meshalkina et al., 2012] по данным ССРТ показано, что источники дрейфующих всплесков, одновременно наблюдаемых в двух интерференционных порядках (отличия по частоте до 120 МГц), смещены на 2–4″ друг относительно друга. В нашем случае шаг по частоте достигает 200 МГц, что позволяет нам оценивать возможные смещения между смежными по частоте источниками на том же уровне.

Таким образом, удалось определить одномерное положение источников дрейфующих всплесков во всей полосе частот появления всплесков, т. е. от 4.5 до 6 ГГц (таблица). Зная двумерное положение источника дрейфующих всплесков на 5.7 ГГц, а также относительные смещения положения источников на других частотах, можно локализовать область генерации излучения. На рис. 5 (справа) показана предполагаемая схема расположения источников на всех частотах. Предположительно, источники обнаруживают себя вдоль направления вплывающих петель и находятся под местом взаимодействия этих петель с более стабильными петлями.

Согласно [Bastian, 1994], рассеяние микроволнового излучения на неоднородностях корональной плазмы приводит к увеличению наблюдаемого размера источника и этот эффект усиливается к лимбу. Однако в работах [Altyntsev et al., 1996; Meshalkina et al., 2005] было показано, что для адекватной интерпретации наблюдаемых размеров источников ССИ требуется привлечение спектральных данных. В соответствии с нашими результатами на частоте 5.1 ГГц наблюдался максимальный размер источника импульсов. Однако относительно этой частоты размеры откликов уменьшались независимо от того, росла частота или убывала. Стоит отметить, что на крайних частотах 4.5 и 6 ГГц размеры источников оказались меньше размеров ДН.

Согласно обзору наблюдений всплесков III типа на метровых и дециметровых длинах волн [Reid et al., 2014], размеры источников всплесков III типа растут с уменьшением частоты. С другой стороны, в работе [Chen et al., 2013] по исследованию дециметровых дрейфующих всплесков, наблюдавшихся на обновленном радиотелескопе VLA (Very Large Array, USA), показан случай, когда с ростом частоты размеры источника отрицательно дрейфующего всплеска также растут. Анализируя данную работу, мы заключили, что VLA наблюдал дрейфующий всплеск лишь в ограниченной полосе частот. Согласно динамическому спектру, спектральный максимум всплеска находился на частотах более высоких, чем верхняя рабочая граница приемника, при этом размеры наблюдаемого отклика также росли с частотой. К сожалению, ограниченная полоса принимаемых частот, возможно, не позволила исследователям обнаружить, что размер источника всплеска с дальнейшим ростом частоты должен был бы уменьшиться, предположительно, максимальный размер источника наблюдался бы на частоте спектрального максимума всплеска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Благодаря привлечению данных спектрополяриметра 4–8 ГГц, ССРТ и РАТАН-600 было найдено точное положение источника дрейфующих всплесков на частоте 5.7 ГГц и еще на семи частотах (4.5, 4.7, 4.9, 5.1, 5.3, 5.5 и 6.0 ГГц) было найдено одномерное положение. Предполагая, что излучение дрейфующих всплесков на разных частотах выходит из разных областей, и, зная точное положение источника на частоте 5.7 ГГц, была сделана оценка геометрии области генерации всплесков. Комплексный анализ данных показал, что источники дрейфующих всплесков III типа были локализованы вблизи области взаимодействия УФ вспышечных петель. Было найдено, что область генерации микроволновых дрейфующих всплесков имела максимальный размер на частоте 5.1 Гц, относительно которой размер эффективно излучающей области уменьшался независимо от того, росла частота или убывала.

Жданов Д.А. благодарит Российский фонд фундаментальных исследований за финансовую поддержку работы (грант РФФИ № 13–02–90786мол_рф_нр) и выражает признательность Алтынцеву А.Т. и Флейшману Г.Д. за полезные комментарии к результатам работы. Авторы благодарят рецензентов за дискуссию и критические замечания к работе, а также выражают благодарность Российскому фонду фундаментальных исследований (№ 15–02–01089, 15–02–03717, 14–02–91157), Marie Curie PIRSES– GA–2011–295272 проект RadioSun, и выражают отдельную признательность коллективам ССРТ, РАТАН–600 и SDO за свободный доступ к данным.

Список литературы Источники солнечных микроволновых всплесков III типа

- Богод В.М., Жеканис Г.Н., Мингалиев М.Г., Тохчукова С.Х. Многоазимутальный режим наблюдений на южном секторе РАТАН-600 с перископическим отражателем//Изв. вузов. Радиофизика. 2004. Т. 47. С. 255.

- Мешалкина Н.С., Алтынцев А.Т., Лесовой С.В., Занданов В.Г. О размерах источников солнечных микроволновых субсекундных импульсов//Солнечно-земная физика. 2005. Т. 8. С. 82-84.

- Тохчукова С.Х., Коржавин А.Н., Богод В.М. и др. Расчет горизонтального размера диаграммы направленности РАТАН-600 в режиме «Южный сектор с плоским отражателем» с учетом параметров первичных отражателей//Астрофиз. бюлл. 2014. Т. 69, № 3. С. 377-388.

- Хайкин С.Э., Кайдановский Н.Л., Парийский Ю.Н., Есепкина Н.А. Радиотелескоп РАТАН-600//Изв. ГАО. 1972. Т. 188. С. 3-12.

- Allaart M.A.F., van Nieuwkoop J., Slottje C., Sondaar L.H. Fine structure in solar microwave bursts//Solar Phys. 1989. V. 130. P. 183.

- Altyntsev A.T., Grechnev V.V., Konovalov S.K., et al. On the apparent size of solar microwave spike sources//Astrophys. J. 1996. V. 469. P. 976.

- Altyntsev A.T., Nakajima H., Takano T., et al. The study of solar flares with microwave sub-second pulses at 5.7 and 17 GHz//Proc. Nobeyama Symp. 1999. P. 279-282.

- Altyntsev A.T., Lesovoi S.V., Meshalkina N.S., et al. The microwave sub-second pulse of September 17, 2001: The spectrum, location and size of the source//Astron. Astrophys. 2003. V. 400. P. 337-346.

- Altyntsev A.T., Grechnev V.V., Meshalkina N.S., Yan Y. Microwave type III-like bursts as possible signatures of magnetic reconnection//Solar Phys. 2007. V. 242. P. 111.

- Bastian T.S. Angular scattering of solar radio emission by coronal turbulence//Astrophys. J. 1994. V. 426. P. 774.

- Benz A.O. Millisecond radio spikes//Solar Phys. 1986. V. 104. P. 99-110.

- Benz A.O., Saint-Hilaire P., Vilmer N. Location of narrowband spikes in solar flares//Astron. Astrophys. 2002. V. 383. P. 678-684.

- Bogod V.M. RATAN-600 radio telescope in the 24th solar-activity cycle. I. New opportunities and tasks//Astrophys. Bull. 2011. V. 66. P. 190.

- Bogod V.M., Alesin A.M., Pervakov A.A. RATAN-600 radio telescope in the 24th solar-activity cycle. II. Multi-octave spectral and polarization high-resolution solar research system//Astrophys. Bull. 2011. V. 66. P. 205.

- Bruggmann G., Magun A., Benz A.O., et al. Solar flare microwave observations with high spectral resolution//Astron. Astrophys. 1990. V. 240. P. 506-510.

- Chen B., Bastian T.S., White S.M., et al. Tracing electron beams in the Sun's corona with radio dynamic imaging spectroscopy//Astrophys. J. Lett. 2013. V. 763. P. L21.

- Chernov G.P., Yan Y.H., Fu Q.J. A superfine structure in solar microwave bursts//Astron. Astrophys. 2003. V. 406. P. 1071-1081.

- Chernov G.P., Yan Y.H, Fu Q.J. The importance of source positions during radio fine structure observations//Res. Astron. Astrophys. 2014. V. 14. P. 831-842.

- Droege F. Millisecond fine-structures of solar burst radiation in the range 0.2-1.4 GHz//Astron. Astrophys. 1977. V. 57. P. 285-290.

- Fu Q., Qin Z., Ji H., Pei L. A broadband spectrometer for decimeter and microwave radio bursts//Solar Phys. 1995. V. 160. P. 97.

- Fu Qi-Jun, Yan Yi-Hua, Liu Yu-Ying, et al. A New catalogue of fine structures superimposed on solar microwave bursts//Chinese J. Astron. Astrophys. 2004. V. 4. P. 176-188.

- Gary D.E. Hurford G.J., Nita G.M., et al. The Expanded Owens Valley Solar Array (EOVSA)//Bull. Am. Astron. Soc. 2014. V. 224. P. 123.

- Grechnev V.V., Lesovoi S.V., Smolkov G.Y., et al. The Siberian Solar Radio Telescope: The current state of the instrument, observations, and data//Solar Phys. 2003. V. 216. P. 239-272.

- Huang J., Yan Y., Liu Y. The statistical features of radio bursts with fine structure at 1.1-7.6 GHz//Adv. Space Res. 2010. V. 46. P. 1388-1393.

- Jiricka K., Karlicky M. Meszarosova H., Snizek V. Global statistics of 0.8-2.0 GHz radio bursts and fine structures observed during 1992-2000 by the Ondrejov radiospectrograph//Astron. Astrophys. 2001. V. 375. P. 243-250.

- Kashapova L.K., Tokhchukova S.K., Rudenko G.V., et al. On the possible mechanisms of energy release in a C-class flare//Central European Astrophys. Bull. 2013. V. 37. P. 573-583.

- Kashapova L.K., Tokhchukova S.K., Zhdanov D.A., et al. The subsecond pulses during the August 10, 2011 flare by observations of RATAN-600 and the 4-8 GHz Siberian Solar Spectropolarimeter//Geomagnetism and Aeronomy. 2013. V. 53. P. 1021-1024.

- Lesovoi S.V., Altyntsev A.T., Ivanov E.F., Gubin A.V. A 96-antenna radioheliograph//Res. Astron. Astrophys. 2014. V. 14. P. 864-868.

- Meshalkina N.S., Altyntsev A.T., Grechnev V.V., et al. An analysis of the spatial features of drifting bursts in the microwave range//ESA Special Publ. 2002. V. 506. P. 343-346.

- Meshalkina N.S., Altyntsev A.T., Sych R.A., et al. On the wave mode of subsecond pulses in the cm-range//Solar Phys. 2004. V. 221. P. 85-99.

- Meshalkina N.S. Altyntsev A.T., Zhdanov D.A., et al. Study of flare energy release using events with numerous type III-like bursts in microwaves//Solar Phys. 2012. V. 280. P. 537-549.

- Nakajima H., Nishio M., Enome S., et al. The Nobeyama radioheliograph//IEEE Proc. 1994. V. 82. P. 705-713.

- Reid H.A.S., Ratcliffe H. A review of solar type III radio bursts//Res. Astron. Astrophys. 2014. V. 14, N 7. P. 773-804.

- Staehli M., Benz A.O. Microwave emission of solar electron beams//Astron. Astrophys. 1987. V. 175. P. 271-276.

- Sych R.A., Altyntsev A.T., Grechnev V.V., et al. Observations of microwave subsecond pulses with high spectral and spatial resolution//ESA Special Publ. 2002. P. 761.

- Yan Y., Wang W., Liu F., et al. Radio imaging-spectroscopy observations of the Sun in decimetric and centimetric wavelengths//IAU Symp. 2013. V. 294. P. 489-494.

- Zhdanov D.A., Zandanov V.G. Broadband microwave spectropolarimeter//Central European Astrophys. Bull. 2011. V. 35. P. 223-228.

- Zhdanov D.A., Zandanov V.G. Observations of microwave fine structures by the Badary Broadband Microwave Spectropolarimeter and the Siberian Solar Radio Telescope//Solar Phys. 2015. V. 290, N 2. P. 287-294.