Историческая необходимость развертывания просветительной деятельности в Красной армии в период российской гражданской войны (ноябрь 1917-1922 г.)

Автор: Ефремов Валерий Яковлевич

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 3-1 т.20, 2018 года.

Бесплатный доступ

В статье доказывается, что просветительная деятельность в Красной армии, которая была развернута советской властью в период Гражданской войны в России (ноябрь 1917-1922 г.), детерминировалась исторической необходимостью.

Красная армия, гражданская война, советская власть, просветительная деятельность

Короткий адрес: https://sciup.org/148313964

IDR: 148313964 | УДК: 94(47).083

Текст научной статьи Историческая необходимость развертывания просветительной деятельности в Красной армии в период российской гражданской войны (ноябрь 1917-1922 г.)

В отечественной исторической науке убедительно доказано, что органы государственной власти и военного управления Советской России под руководством правившей в стране компартии большевиков [РКП(б)] в период российской Гражданской войны (ноябрь 1917-1922 г.) развернули и успешно проводили в Красной армии (РККА) целенаправленную просветительную де-ятельность1. Причем эта деятельность возникла и развивалась не спонтанно. Она была обусловлена исторической необходимостью, что автор настоящей статьи попытается кратко ниже доказать.

История свидетельствует, что в любом государстве наличествует (в той или иной степени) просветительная деятельность. Не является здесь исключением и наше Отечество2. При этом необходимо подчеркнуть, что в Российской империи деятельность, освещению которой посвящена данная статья, носила сугубо прагматический характер. Она была всецело подчинена высшим государственным интересам. Взять, к примеру, «Солдатский букварь» 1911 г. В нем четко зафиксировано, что «жить – царю служить»; «солдат никогда не обманет государя, всегда будет храбр и верен царю» и т.д.3

зации, дает некоторые основания для небольшой корректировки мысли Ф. Энгельса.

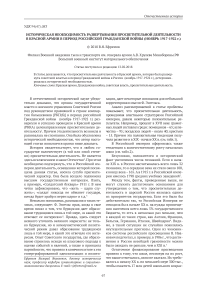

Анализ рассматриваемой в статье проблемы показывает, что просветительная деятельность, проводимая властными структурами Российской империи, давала некоторые положительные результаты. Например, процент в XVII веке грамотных людей составлял среди: помещиков – 65; купечества – 95; посадских людей – около 40; крестьян – 15. Причем эта положительная тенденция получила развитие и в XIX - начале XX в. (см. табл.1).

В Российской империи оформилась также тенденция к количественному росту начальных школ (см. табл.2).

Безусловно, положителен и исторический факт увеличения числа гимназий. Если в начале XIX в. в России насчитывалась всего лишь 32 гимназии, то к середине века их стало около 100, к концу века – 165. А в 1915 г. в Российской империи имелось 1798 средних учебных заведений5.

Между тем, факты, приведенные выше, не могут служить достаточным основанием для утверждения о том, что просветительная деятельность в царской России являлась одним из приоритетов государства. Если это было бы действительно так, то Российская Империя не отводила бы в начале XX в. на нужды просвещения населения всего лишь 5% государственного бюджета, то есть в несколько раз меньше, чем в каждой из таких стран, как Англия, Франция, Бельгия, Германия, Италия, Швейцария6. Видимо, в такой ситуации не случайно появлялись неутешительные прогнозы. Один из чиновников системы российского просвещения В. Иванович подсчитал, к примеру, в 1906 г., что достижения в России всеобщей грамотности можно было ожидать не раньше, чем в XXI в.7

Остаточное финансирование просвещения привело к тому, что школ, несмотря на их рост, что выше отмечалось, явно не хватало. Их требовалось к началу XX в. по меньшей мере 300 тыс., чтобы охватить 17 млн детей школьного возрас-

Таблица 1. Сведения о проценте грамотных в России (XIX - начало XX в.)

|

Годы |

Среди всего населения |

Среди мужского населения |

|

1867 |

19, 1 |

26,3 |

|

1887 |

25, 6 |

37, 0 |

|

1907 |

35,3 |

49,2 |

|

1917 |

51,1 |

66,5 |

Источник: История СССР.1985. №4. С.137, 140, 150-153

Таблица 2. Рост количества школ в России (XVIII - начало XIX в.)

|

Годы |

Количество школ |

|

1782 |

8 |

|

1800 |

315 |

|

1864-1874 |

Около 10 тыс. земских школ, построенных заново |

|

1886 |

18 тыс. |

|

1894 |

32 тыс. |

|

1906 |

92,5 тыс. |

|

1914-1915 |

101917 |

Источники: Статистические сведения по начальному образованию в Российской империи. Вып.II. СПб., 1902. С.45; Культурное строительство в СССР. М., 1956. С.80.

та8. Если в конце XIX в.можно было бы строить по 3250 новых школ в год, то понадобилось бы примерно 250 лет, чтобы охватить учебой всех детей школьного возраста9.

Что характерно: император Николай II не проявлял должной активности, чтобы как-то поправить положение дел. Он не мыслил здесь стратегически. Например, когда олонецкий губернатор доложил, что в губернии за год открыто 117 народных школ, император наложил резолюцию: «Излишняя торопливость совсем нежелательна», подчеркнув при этом три последних слова10.

Вот итог всему выше сказанному: Всероссийская перепись населения (1897 г.) показала: среди 126 млн зарегистрированных насчитывалось всего 21% грамотных11. А накануне Первой мировой войны Российская империя замыкала по уровню грамотности список европейских государств12.

С приходом же к власти в стране партии большевиков (7 ноября 1917 г.) советская власть определила просветительную деятельность в широких слоях народных масс как один из наиболее важных приоритетов в строительстве новой, дотоле еще неизвестной в истории государственности. Что характерно: В.И. Ленин в качестве основателя Советского государства выдал четкий тезис: государство «сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы обо всем знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно»13, а «…в стране безграмотной построить коммунистическое общество нельзя»14. А страна действительно была негра- мотной: в процессе переписи населения в 1920 г. выявили 54 млн неграмотных15.

Изложенное выше дает основания для такого заключения: для советской власти проведение активной просветительной деятельности детерминировалось исторической необходимостью . Подобная обусловленность определялась следующими факторами:

-

1. Историческое наследие, полученное советской властью от царской России, было явно неблагополучным, о чем, надо полагать, убедительно свидетельствуют вышеприведенные факты. И на базе такого неблагополучного исторического наследия не представлялось возможным эффективно и качественно решать стратегическую задачу – обеспечение сознательного участия широких народных масс, обладающих соответствующим уровнем грамотности, в построении нового государства. И выглядит (в контексте изложенного выше) закономерным, что В.И. Ленин поставил на повестку дня проблему ликвидации неграмотности буквально на другой день после победы Октябрьского вооруженного восстания. Председатель Совнаркома (СНК) вызвал на беседу А.В. Луначарского и сообщил ему о том, что его планируют назначить народным комиссаром просвещения в составе нового советского правительства. А.В. Луначарский вспоминал постфактум, что большевистский лидер ему сказал: «Это вам придется свалить неграмотность в России, – это были его первые слова»16.

-

2. Предстояло преодолеть жестокий кризис, в который советская власть и правящая в стране

РКП(б) были ввергнуты к лету 1918 г. Политический режим диктатуры пролетариата (читай: диктатура РКП (б) в виде диктатуры партийно-государственной бюрократии, закамуфлированной демагогическими рассуждениями о диктатуре пролетариата17). В 1918 г. численность правящей РКП(б) сократилась до 150 тыс. человек. Выборы в местные Советы в июне-августе 1918 г. уменьшили в них число большевиков с 66% до 44%18. Обстановку в стране в тот период образно и четко охарактеризовал Л.Д. Троцкий в разговоре с германским послом В. Мирбахом: «Собственно, мы уже мертвы, но нет еще никого, кто мог бы нас похоронить»19.

-

3. Организация просветительной деятельности в период российской Гражданской войны

проходила в условиях, резко сместила все усилия в сферу военного строительства, что вытекало из требований к формированию государственности нового типа. Вот статистика, подтверждающая тезис, указанный выше: только между VIII и IX съездами РКП(б), в 1918-1921 гг., на 35 пленумах ЦК, 95 заседаниях политбюро, 19 объединенных заседаниях политбюро и оргбюро, 212 заседаниях решались военные вопросы23. Кроме того, с декабря 1918 г. по 24 декабря 1920 г. под председательством В.И. Ленина состоялось 145 заседаний Совета обороны, на которых обсуждались вопросы военной политики24.

5 сентября 1918 г. принимается постановление «О красном терроре», согласно которому предстояло «обезопасить Советскую Республику от классовых врагов путем изолирования их в концентрационных лагерях», а также расстрелять всех лиц, причастных «к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам»20. Подобный нормативно-правовой акт – жест отчаяния советской власти, пытающейся выйти из глубинного кризиса. Было узаконено беззаконие как средство выхода из этого кризиса. Однако красный террор теперь стал в значительной степени определять всю политику правящей партии большевиков, в том числе и в сфере просветительной деятельности. В то же время красный террор – безжалостный, беспощадный, массовый – вызвал активный и пассивный протест, умножение явных и скорых противников советской власти среди россиян, все более погружавшихся в пучину безумия братоубийства Гражданской войны21.

Между тем не следует считать, что красный террор – прямолинейный путь, на котором большевики сразу же «обагрили руки невинной кровью» (выражение современных публицистов, а также всякого рода либеральных историков). Советская власть и РКП(б) в первые недели после 7 ноября 1917 г. демонстрировали благородство и терпимость к своим противникам. Сразу же на ум приходит пример, вошедший во все хрестоматии, – освобождение мятежного генерала П.Н. Краснова под честное слово, что тот никогда не будет выступать против советской власти. Генерал, как известно, честное слово не сдержал и вошел в историю как один из крупных лидеров российской контрреволюции в 1917-1920 гг.

Однако обстановка хаоса и анархии в стране, набиравшая силу контрреволюция, а также личностный субъективный фактор, персонифицированный в облике вождей революции, повлияли самым решительным образом на переход к массовому террору как универсальному средству решения всех проблем революции. Причем относительно раньше принятия печально известного нормативного акта о красном терроре22.

Анализ показывает, что в процессе военного строительства проблемы просветительной деятельности в массах бойцов и командиров Красной армии выдвинулись в число первоочередных . Подобное тоже детерминировалось исторической необходимостью. Здесь появляются новые факторы, которые органически дополняют факторы, освещенные выше:

во-первых , с началом и развитием кардинальных преобразований во всех сферах жизни страны, в том числе сферах военного строительства и строительства РККА25, невозможно было в полной мере опираться на накопленный ранее исторический опыт. Это хорошо заметил Л.Д. Троцкий, писавший, что предстояло «смести начисто остатки старой армии и на ее месте строить под огнем новую, схемы которой нельзя было пока еще найти ни в одной книге»26.

Как следствие, нарушался принцип преемственности в военном строительстве. Подобное выразилось в принятии (декабрь 1917 г.) советской властью двух декретов («Об уравнении всех военнослужащих в правах» и «О выборном начале и организации власти в армии»27), вызвавших шок у офицеров, теперь уже бывших. Но, приняв такие декреты, советская власть юридически упразднила и без того погибающую в революционном огне старую русскую армию28.

Причем советская власть и правящая в стране компартия, нарушив преемственность в военном строительстве, в первые месяцы не испытывали негативных последствий предпринятых указанных выше мер. Революционные войска, сформированные на базе Красной гвардии, добились в ноябре 1917 - январе 1918 г. больших успехов в борьбе с силами внутренней контрреволюции. Это утвердило руководителей Наркомвоена (Н.В. Крыленко, Н.И. Подвойский и др.) во мнении, что строительство новой армии нового государства можно проводить на тех же принципах: выборного начала, наличия войсковых комитетов29 и т.д.

Однако печальный опыт отражения наступления войск Четвертного союза в феврале 1918 г. показал: в критический момент (с 18 по 25 февраля) в распоряжении Наркомвоена молодой Советской республики не оказалось, как явствует из докладов его руководителей, сохра- нившихся в РГВА, «никаких вооруженных сил для сопротивления врагу»30. Несмотря на то, что В.И. Ленин в качестве председателя Совнаркома подписал 15 (28)31 января 1918 г. декрет об организации Рабоче-крестьянской армии32.

В то же время нельзя не заметить, что советская власть смогла оперативно извлечь уроки из неудачного опыта отражения в феврале 1918 г. агрессии Четвертного союза и энергично приступить к созданию армии нового типа, способной обеспечить победу Советского государства, советской власти в разгорающейся Гражданской войне.

Характерно, что В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, внесшие, пожалуй, самый крупный вклад в советское военное строительство, скоро избавились от революционного романтизма – наивного желания строить новую армию исключительно на добровольных началах33. Л.Д. Троцкий посчитал, что необходимо решить задачу наиболее быстрого создания сильной армии, вполне боеспособной и дисциплинированной, «не надеясь на восстание европейского пролетариата»34. В плане практической реализации такого курса советская власть успешно провела ряд организационных мероприятий: отмена выборности командиров; установление обязательного срока военной службы; введение всеобщего военного обучения; введение первой военной присяги; и, наконец, в мае 1918 г. ВЦИК принял постановление «О переходе к всеобщей мобилизации рабочих и беднейших крестьян;

во-вторых, по ходу Гражданской войны не только увеличивался численный состав РККА, но и дифференцировался ее социальный и национальный состав. Если в кратковременный период безраздельного господства принципа добровольчества по состоянию на 20 мая 1918 г. в состав армии удалось зачислить лишь 300 тыс. добровольцев, из которых только 199 тыс. были вооружены, то к началу сентября 1918 г. в рядах Красной армии насчитывалось 550 тыс. человек. В 1919 г. численность Красной армии достигла 3 млн человек, а к осени 1920 г. – 5,5 млн35. В целом в годы Гражданской войны удельный вес рабочих в Красной армии составлял 14,8%, а крестьян – 77%36. К концу Гражданской войны в армии насчитывалось: русских – 77,6%; украинцев – 13,7 %, белорусов – 4%; других национальностей – 4,7%37 (некоторым стимулом к появлению все большего количества других наций и народностей (кроме русских) в рядах РККА послужила реализация постановления Совета труда и обороны от 10 мая 1920 г. «О призыве в ряды Красной Армии граждан нерусской национальности Сибири, Туркестана и других окраин». В нем указывалось, что граждане нерусской национальности подлежат призыву в ряды Красной Армии на одинаковых основаниях с остальными гражданами РСФСР38. В целом в частях Красной армии служили воины почти 50 национальностей России39. Да еще и 250-300 тысяч зарубежных военнослужащих (так называемые воины-интернационалисты)40.

И в эту колоссальную огромную массу влилось большое число неграмотных (в первую очередь крестьян), что стало наследием армии императорской России, где служило 85% негра-мотных41 (в 1886 г., например, из 195 тыс. новобранцев, призванных в царскую армию, около 141 тыс. оказались неграмотными42). Теперь же в некоторых частях РККА доля неграмотных составляла до 50% личного состава43;

в-третьих, в условиях российской Гражданской войны резко усиливалось значение уровня морального духа войск и особенно крепкой воинской дисциплины и правопорядка среди бойцов и командиров РККА для достижения победы над противником в Гражданской войне44. Наиболее сложной здесь представляется проблема укрепления воинской дисциплины и правопорядка в красных войсках. Неслучайно В.И. Ленин, другие крупные деятели РКП(б) уделяли ей повышенное внимание. «Без дисциплины железа, без дисциплины, осуществляемой, между прочим, пролетариатом, над средним крестьянством, ничего сделать нельзя»45, — вот главная идея речи В.И. Ленина по военному вопросу на VIII съезде РКП(б). Причем в практической работе применялись и репрессии, необходимость которых идеологически и психологически обо-сновывалась46, и методы убеждения, апелляции к пролетарскому сознанию47.

в-четвертых , советская власть не доверяла в полной мере военным специалистам из числа бывших офицеров императорских вооруженных сил, поступивших на службу в РККА. Поэтому началось формирование корпуса новых «красных офицеров» (коммунистической генерации). К 1 июня 1920 г. в системе Главного управления военно-учебных заведений РККА имелось 128 различных курсов по подготовке командного состава всех родов войск, где обучалось 38192 курсанта48. Из них получались, как правило, хорошие командиры, имевшие авторитет среди рядовых бойцов. Так, военный комиссар 10 армии Южного фронта сообщал: «Красные офицеры производят хорошее впечатление, вид их бодрый, молодцеватый». По оценке военного комиссара, они «энергично взялись за дело»49.

Однако уровня грамотности, общей культуры, элементарной эрудиции таким новым «красным офицерам» зачастую недоставало. А ведь они являлись субъектами воспитательной работы по отношению к рядовым бойцам. Следовательно, возникла необходимость целевой просветительной деятельности среди командных кадров новой коммунистической генерации, влившихся в большом количестве в исследуемом периоде в ряды РККА.

Таким образом, сам ход исторического процесса выдвинул перед органами советской власти и правившей в Советской России РКП(б) задачу организации просветительной деятельности в Красной армии как исторически необходимую , требующую безотлагательного решения.

Список литературы Историческая необходимость развертывания просветительной деятельности в Красной армии в период российской гражданской войны (ноябрь 1917-1922 г.)

- Куманев В.А. Социализм и всенародная грамотность. Ликвидация массовой неграмотности в СССР. М., 1967. 378 с.

- Колычев В.Г. Партийно-политическая работа в Красной Армии в годы гражданской войны 1918-1920. М., 1979. 407 с.

- Ипполитов Г.М. «Красные орлы» против «рыцарей белой мечты»: духовная сеча. Моральный дух комбатантов в российской Гражданской войне (ноябрь 1917 - декабрь 1920 гг.): опыт компаративного анализа. Самара, 2005. 418 с.

- Рыбников В.В., Елисеева Н.Я. «Мы не рабы, рабы не мы». Просветительная деятельность советской власти в Красной армии в годы Гражданской войны в России (1918-1920 гг.): исторический опыт, уроки. Монография. Самара, 2006. 128 с.

- Калашникова Е.Б. Идеологическая деятельность органов советской власти в войсках действующей армии (1918-1920 гг.): автореф. дис. … канд. ист. наук. Самара, 2007. 24 с.; и др.