Исторические аспекты организации музейного интерьера

Автор: Павлова Е.И.

Журнал: Теория и практика современной науки @modern-j

Рубрика: Основной раздел

Статья в выпуске: 2 (20), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматриваются исторические аспекты музейного интерьера разных веков, формирование бессчетных личных коллекций - исторических, археологических, естественнонаучных, искусствоведческих, почти все из которых отчасти в 18 в., а основным образом в 19 в. легли в базу муниципальных государственных музеев.

Музейный интерьер, музейная экспозиция, демонстрационные коллекции, произведения искусства

Короткий адрес: https://sciup.org/140270748

IDR: 140270748

Текст научной статьи Исторические аспекты организации музейного интерьера

Развитие и становление музеев в том виде, в котором они представляются взору людей в настоящее время, было синтезировано с открытием собранных коллекций для социума, с их экспонированием [1]. Элементы древних, «протоэкспозиций» музееведы нашли в интерьерах древнегрече- ских храмов. В данных храмах эти предметы (различные вещи, приносимые в дар божеству) можно в современном смысле, принимать как зачатки экспозиции, по-скольку они выражаются в выставках продуктов на продажу, церемониях военных побед Древнего Рима, когда прямо за колесницей триумфатора несли, а потом оставляли на некоторое время для всеобщего обозрения: военные трофеи, произведения искусства, отвоеванные у противника и т. д. В данном случае важно подчеркнуть то, что различные собрания, в основном, хранились в византийских соборах и монастырях, а потом (начиная с 13 в.) в средневековых соборах Франции, Италии, Германии и других государствах (предметы, принадлежность которых приписывалась «священным лицам» новейшего христианского пантеона, церковная утварь, иконы, рукописи и т. д.) [2].

Можно привести яркий пример – в 1581 г. Франческа I Медичи, страстный коллекционер и реальный знаток, отдал приказ перенести в Уффици более ценные предметы домашней коллекции из дворцов и вилл, а расположенные на втором этаже административные службы удалить. С тех пор здание Уффици стало музеем, в связи, с чем были произведены значимые перестройки [3].

Для 17 - 18 вв. характерно формирование бессчетных личных коллекций - исторических, археологических, естественнонаучных, искусствоведческих, почти все из которых отчасти в 18 в., а основным образом в 19 в. легли в базу муниципальных государственных музеев.

Важно отметить, что на первых выставках демонстрировались произведения искусства для аристократии. И действительно, в то же время сформировалась новая концепция музея - мысль общественного музея. В музеях длительное время не было разделения на «фонды» и «экспозицию».

Под музейной экспозицией следует понимать целенаправленную и научно обоснованную демонстрацию музейных предметов, организованных композиционно, снабженных комментарием, технически и художе- ственно оформленных и в итоге создающих специфический музейный образ. В свою очередь под музейными фондами подразумеваются коллекции, находящиеся в хранилищах, экспозициях или на выставках музея [4].

Далее, лишь к концу XIX века в процессе роста и расширения музейных собраний произошло выделение из их «демонстрационных коллекций», т. е. экспозиций (временных либо неизменных). Одним из примеров осознанного и целенаправленного формирования экспозиции является «Венская императорская галерея». Императрица Терезия и её сын Иосиф II в 1770 году, приобретя дворец царевича Евгения, решили сделать картинную галерею, которая открылась в 1781 году. В данном случае можно смело говорить о наличии музейной экспозиции, поскольку картины были, развешены по хронологии сотворения, по государственным школам, а не по декоративным качествам [2] .

Конец XVIII - начало XIX вв. выдвинул на 1-ый план научный нюанс экспозиции. Предмет наконец-то начал интересовать создателей музеев в контексте научного познания. В это время начинают складываться периодические экспозиции. Ещё одним шагом, который приходится, на 18 век становится исследование экспоната, как самоценного объекта. Об этом свидетельствуют известные в то время в Европе Кунсткамеры, самой впечатляющей из которых стала Кунсткамера Петербурга.

В России в то время представителем передовых тенденций стал Эрмитаж. Важно подчеркнуть то, что Эрмитаж появился в 1764 г. как личное собрание Екатерины II, после того как в Берлине она получила коллекцию из 225 голландских и фламандских живописцев. Большая часть картин располагалась в уединённых апартаментах дворца, получивших французское наименование «Эрмитаж» (место уединения). Эрмитаж был открыт лишь для избранной публики в 1852 г.

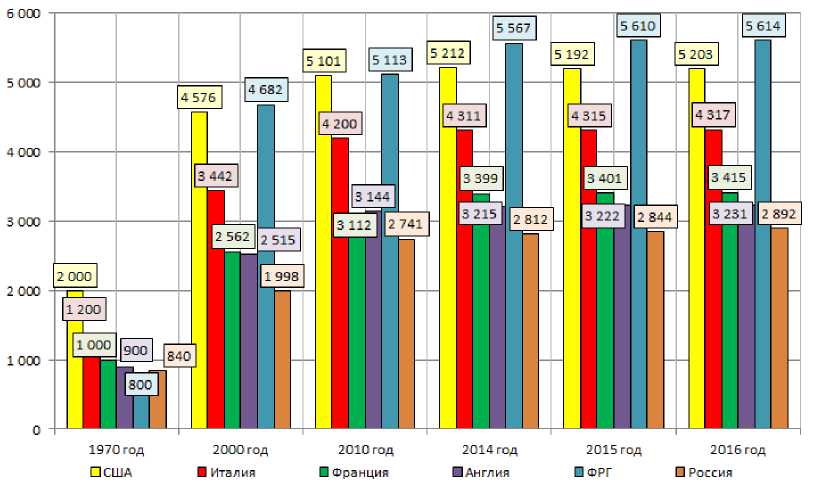

С начала ХХ в. начали усиливаться более конкретные потребности в развитии музеев, развитии дизайнерских решений, росте музейной сети с образовательно-воспитательными и научными функциями. Необходимо отметить то, что более развитой сетью музеев в мире в то время располагали (на начало 1970 г.): США (около 2000 музеев), Италия (выше 1200 ед.),

Франция (около 1000 ед.), Англия (выше 900 ед.), ФРГ (выше 800 ед.)

Рис. 1 Динамика численности музеев в 1970 – 2016 гг., ед.

Из данного рисунка видно, что прослеживается положительная динамика численности музеев, как в России, так и в ряде других зарубежных стран, что свидетельствует о востребованности музеев, о необходимости развития музейной индустрии и дизайн – концепций.

В России развитие музеев имеет многолетнюю историю. Стоит отметить, что в источниках XII-XVII веков, содержатся бессчетные сведения о хранении исторических и художественных ценностей в соборах и монастырях Владимира, Киева, Новгорода. Музеи Советского Союза появлялись при статистических комитетах, земствах, учёных архивных комиссиях, научных обществах и институтах. Развитие сельского хозяйства и индустрии вызвало необходимость возникновения Сельскохозяйственного музея в Петербурге (в 1859 г.), Политехнического музея в г. Москве (в 1872 г.), кустарных отделов в местных музеях. Рост государственного самосозна- ния, развитие искусства и науки нашли свое отражение в формировании Третьяковской галереи (в 1856 г.), Российского исторического музея 1872 г., Российского музея 1898 г. и т. д. Всего к октябрю 1917 г. работало свыше 150 музеев. К 1920 г. насчитывалось около 394 музеев. Важно отметить, что в советское время все музеи финансировались лишь за счёт государства. За умеренную зарплату истинные энтузиасты, профессионалы высокого класса, занимались тщательной работой, восстанавливая по небольшим деталям утраченные интерьеры.

С начала 70-х гг. в мире насчитывалось свыше 12 тыс. музеев. Мировые музеи начали объединяться международными организациями. Так, например, в составе ЮНЕСКО имеется Международный совет музеев (ИКОМ).

История развития дизайна интерьера музеев тесно связана с историей художественных стилей, которая формировалась под влиянием культурных традиций, а также социальной жизни человечества.

Список литературы Исторические аспекты организации музейного интерьера

- Грицкевич, В.П. История музейного дела 2-еизд. / В. П. Грицкевич. - СПб.: СПБГУКИ, 2014. - С. 90

- Виноградова, А. Л. Современный музей: дизайн, концепция, интерьер/ А. Л. Виноградова // Музейное дело. - М., № 31. - 2016. - С. 18

- Иванова, Г. О. Музейная статистика / Г. О. Иванова // Вестник Кирилло-Белозерского музея. - М., № 17. - 2016. - С. 31

- Мясников, А. М. Основы музееведения/ А. М. Мясников. - М.: Едиториал УРСС, 2015. - С. 78

- Якимов, Л. В. Исторические аспекты развития музейной индустрии / Л. В. Якимов // Музейное дело. - М., № 12. - 2015. - С. 22