История геологического развития юго-востока Восточно-Европейской платформы в связи с дальнейшими поисками скоплений углеводородов

Автор: Обрядчиков О.С.

Журнал: Геология нефти и газа.

Рубрика: Методика поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений

Статья в выпуске: 4, 2024 года.

Бесплатный доступ

Предложены аргументы в пользу отсоединения в рифее юго-восточной части Восточно-Европейской платформы, включающей Прикаспийскую впадину, Скифскую и Туранскую плиты, и рассмотрена история развития Прикаспийской впадины и ее южного обрамления. Выделены основные этапы формирования современной структуры. Предложена схема отчленения юго-восточной части Восточно-Европейской платформы и выделены основные этапы ее геологического развития. К важнейшим из них относятся - погружение Прикаспийской впадины в середине башкирского века, правосторонний сдвиг Скифско-Туранской плиты, ее раскол на границе палеозойской и мезозойской эр с левосторонним смещением туранской части. Анализ истории их геодинамического взаимодействия опровергает сложившиеся представления о строении и происхождении структур Большого Донбасса, кряжа Карпинского и Мангышлакской горной системы, их объединение в единую геодинамическую структуру в связи с различным временем и генезисом их образования. В качестве основного направления поиска новых скоплений УВ предлагаются терригенные отложения карбона, мощности которых возрастают за карбонатными уступами, объекты типа Акжар-Восточный, а также неантиклинальные и комбинированные ловушки в мезозой-кайнозойском разрезе

Юго-восток восточно-европейской платформы, прикаспийская впадина, история геологического развития, перспективы нефтегазоносности

Короткий адрес: https://sciup.org/14134042

IDR: 14134042 | УДК: 551.241 | DOI: 10.47148/0016-7894-2024-4-5-17

Текст научной статьи История геологического развития юго-востока Восточно-Европейской платформы в связи с дальнейшими поисками скоплений углеводородов

Тектоника юго-востока Восточно-Европейской платформы

Среди большинства специалистов, изучающих геологическое строение юго-восточного обрамления Восточно-Европейской платформы, сложилось представление о существовании тектонического единства структур Большого Донбасса, погребенного кряжа Карпинского и Мангышлакской горной системы [1–4]. Имелись также отдельные аргументированные высказывания, согласно которым Ман-гышлакская горная система не имеет продолжения на северо-запад [5, 6]. В последних изданных тектонических картах и монографиях Большой Донбасс относят к структурам герцинской эпохи тектогенеза [2, 7–9]. Согласно исследованиям В.С. Журавлева (1972), Ю.А. Воложа и Т.Н. Херасковой (2008,

2012, 2015), время образования Прикаспийской впадины связывается с событиями байкальского (кадомского) времени, а зарождение структур Большого Донбасса, кряжа Карпинского и Мангышлака — с раннедевонской деструкцией Скифской плиты, объединяющей Северное Предкавказье, весь юго-восток Прикаспийской впадины и территорию Устюрта. Южную границу Прикаспийской впадины обычно проводят по ее сочленению с кряжем Карпинского и Северным Устюртом. Присутствие и происхождение полосы с субокеаническим строением коры у большинства геологов не находят объяснения, а Ю.А. Волож и др. [10, 11] даже включают ее в состав древней Восточно-Европейской платформы, считая территорию к югу и востоку1 от нее результатом байкальской складчатости.

Большой Донбасс всегда рассматривался как часть Днепровско-Донецкой впадины, хотя на тектонических картах его относили к герцинидам. Во франском веке бассейн Днепровско-Донецкой впадины был относительно глубоководным и открывался на юго-востоке к океану. Ширина его на юго-востоке достигала 150–200 км. К началу фа-менского века сближение Ростовского и Воронежского выступов фундамента создало на Донбассе складчатую зону, которая изолировала остальную часть Днепровско-Донецкого бассейна и сделала его замкнутым и изолированным при глубинах не менее нескольких сот метров, превратив одновременно в бассейн соленакопления. В дальнейшем соль фаменского яруса принимала участие в образовании соляно-купольных структур в Днепровско-Донецкой впадине.

В центральной части Прикаспийской впадины сейсморазведочными работами КМПВ и ГСЗ было установлено отсутствие гранитной составляющей в составе фундамента. Не приводя объяснения причины появления безгранитной коры, сотрудники ГИН АН РФ территорию Скифской плиты трактуют по-разному. На одних картах ее ограничивают Восточно-Прикаспийским блоком [10, 11], на других [12] границу проводят через Соль-Илец-кий блок. Центрально-Прикаспийскую зону приподнятого залегания фундамента те же авторы принимают за покровно-складчатую область [11], основываясь на авторской (нельзя признать за достоверную) интерпретации региональных сейсмических профилей, пересекающих Соль-Илец-кий блок.

Этапы геологического развития юго-востока Восточно-Европейской платформы

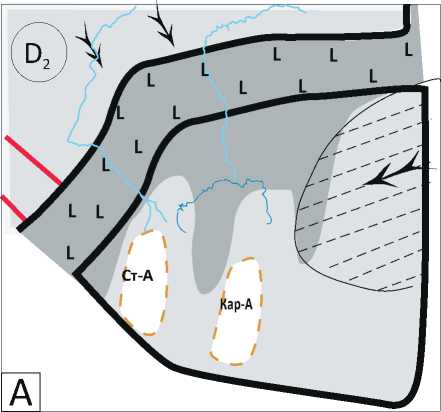

Рассмотрим историю становления Прикаспийской впадины (рис. 1). Восточные края Ростовского выступа и Воронежской антеклизы позволяют предполагать, что здесь произошел раскол континента и смещение его юго-восточной части на расстояние 100–120 км. Примерно настолько же она отдалилась и от Волго-Уральской антеклизы. Соответственно, отчленившийся элемент древнего континента имел платформенный тип строения консолидированной коры. Между ним и остальной Восточно-Европейской платформой возникла территория с субокеаническим типом строения земной коры, что зафиксировано материалами сейсморазведки КМПВ и ГСЗ. Очевидно, сместившаяся часть континента в палеозое разделилась на два крупных блока: Восточно-Прикаспийский (по Ю.А. Воложу), а также Скифско-Туранский, объединяющий современную территорию Предкавказья и Северного Устюрта. Восточнее и южнее по окраинам блоков в раннем палеозое находились древние океаны — Палеоуральский и Палеотетис. Восточнее отколовшегося юго-восточного края Восточно-Европейской платформы в раннем палеозое располагалась Мугоджарская орогенная область, с которой на территорию востока и юго-востока Прикаспийской впадины в большом объеме поступал обломочный материал. В это время транспортировка обломочных пород по территории Восточно-Европейской платформы происходила с запада, со стороны Карело-Финского щита, на восток к Палеоуральскому океану [13].

В пределах Восточно-Прикаспийского блока выделяется Астраханско-Актюбинская зона современного приподнятого залегания фундамента. Одни исследователи представляют ее как длительно существовавший морфологически выраженный элемент или как орогенное сооружение [10–12]. Его современное относительно высокое положение более правильным было бы объяснять за счет опускания восточных и южных краев блока под массой мощных терригенных комплексов девона и нижнего карбона [14].

Скифско-Туранский блок был, очевидно, также расчленен. Девонские отложения, вскрытые скважинами Жанасу-1, 10, которые многие исследователи причисляли к миогеосинклинальному типу ([15] и др.), скорее являются образованиями, снесенными с мугоджарского орогена, а особенности их современного залегания обусловлены последующими тектоническими событиями.

По крайней мере, с девона и даже ранее Прикаспийская впадина развивалась как отрицательный структурный элемент. Девонские и каменноугольные отложения на юге Прикаспийской впадины, вскрытые глубокими скважинами, представлены обычными глинистыми и карбонатными породами, которые не свидетельствуют о существовании в это время южнее значительных поставщиков обломочного материала. Вскрытые в скв. Акжар-Вос-точный-Г-5 андезиты (интервал 5838–5843 м) перекрыты темными аргиллитами и органогенными девонскими известняками. Это позволяет принять данную глубинную структуру за небольшой блок, претерпевший инверсию в девоне, что аналогично наблюдаемому на Чинаревском и Карачаганакском участках Прикаспийской впадины.

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

В среднем девоне потоки терригенного материала переносились с возвышенных участков Воронежского и Котельнического выступов в направлении Центрально-Прикаспийской депрессии и Уральского палеоокеана. С расположенного восточнее Прикаспийской впадины мугоджарского орогенного сооружения большие объемы обломочного материала поступали на восточную и южную части Восточно-Прикаспийского блока, которые под их массой испытывали прогибание. Северо-восточная енбекская часть Восточно-Прикаспийского блока оказалась в относительно мелководной части бассейна, и здесь одновременно с поступлением на сопредельную территорию обломочного материала происходило формирование атоллоподобного карбонатного Темирского массива. Морфологически приподнятые участки в девонском бассейне существовали в районе Кашаганской, Приморской и Южной площадей, а также в Каракульско-Смуш-ковско-Астраханской зоне. Здесь предположительно выделяются приподнятые блоки фундамента Скиф-ско-Туранской плиты: Ставропольско-Астраханский и Карабогаз-Атыраусский. В девонском бассейне на их продолжениях, как наиболее приподнятых участках, возникли карбонатные платформы и отдельные рифогенные постройки. Это объясняет природу появления уникальных атоллоподобных карбонатных массивов — Астраханского, Приморского, Кашаган-ского, Тенгизского и др.

В периоды карбонатной седиментации на юго-восточном склоне Воронежского выступа и на юге Волго-Уральской антеклизы на границе с Прикаспийской впадиной в связи со сменой мелководных отложений на их маломощные глинисто-кар-бонатные относительно глубоководные аналоги, карбонатные платформы образовывали уступы.

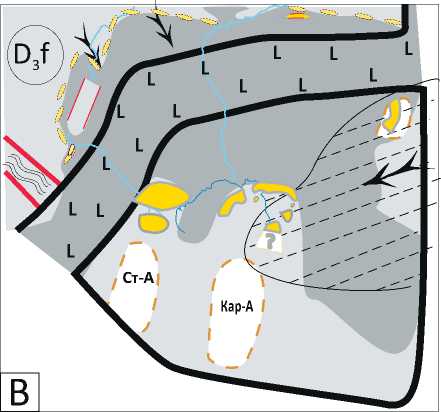

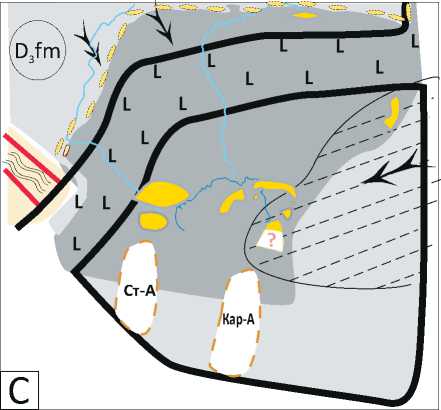

В раннефранском веке доминировали усилия растяжения, которые привели в Волго-Уральском регионе к появлению «девонских грабенообразных прогибов», вытянутых субпараллельно восточному краю Восточно-Европейской платформы и компенсированных кыновскими терригенными отложениями. Со среднефранского времени началось образование Камско-Кинельской системы некомпенсированных прогибов и происходила карбонатная седиментация, продолжавшаяся почти без перерыва до турнейского века (см. рис. В, С). Предполагается, что происхождение Камско-Кинельской системы некомпенсированных прогибов было связано с выпадением в начале среднеф-ранского времени в Мелекесской впадине пепловых осадков, перенесенных на расстояние более 800 км предположительно со стороны Магнитогорской островной вулканической дуги, и их последующей транспортировкой водной массой в сторону Уральского палеоокеана по пониженным участкам рельефа морского дна [16]. За пределами этих замутненных потоков шла мелководная карбонатная седиментация, которая была невозможной при непрозрачности мигрирующих за- иленных вод, где осаждались лишь маломощные глинисто-карбонатные осадки. При этом наблюдалось повышение концентрации кремнезема и, как следствие, распространение кремнеорганики, что значительно увеличило содержание Сорг в осадках. В течение средне- и позднефранского века на востоке Восточно-Европейской платформы происходили инверсионные подъемы отдельных блоков фундамента, что изменяло палеобатиметрию в бассейне осадконакопления, расширяя территории мелководной карбонатной седиментации или образовывая локально-возвышенные участки, подвергавшиеся размыву (например, Оренбургский вал). А на восточную и южную окраины Прикаспийской впадины со стороны Мугоджар в большом объеме поступал обломочный материал, который, однако, не мешал карбонатной седиментации на возвышавшихся западнее в рельефе морского дна карбонатных атоллоподобных массивах (Темирском, Астраханском, Кашаганском, Тенгизском и др.). В это время существенного сноса терригенных осадков с юга не происходило.

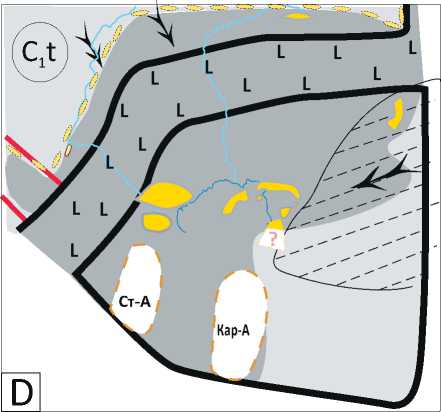

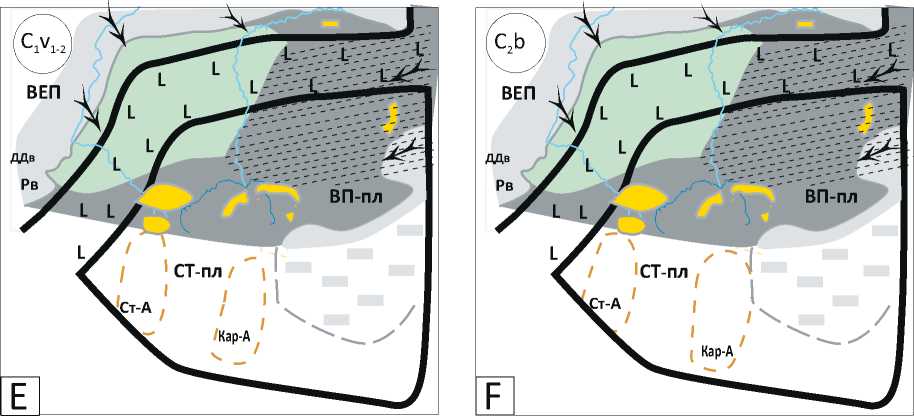

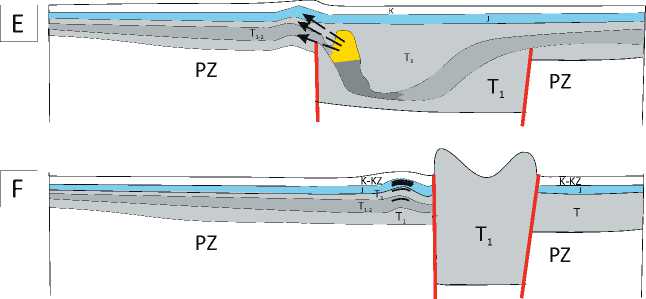

К концу турнейского века глубины бассейна Прикаспийской впадины увеличились, но расширилась площадь палеомелководья (см. рис. 1 D). Карбонатные уступы сместились ближе к центру акватории, которая на юге и северо-востоке была связана с океанами Палеотетис и Палеоуральским. Относительно мелководные участки существовали в районе Кашаганско-Тенгизской зоны, Астрахани и южнее, а также над инверсионно-приподнятыми блоками Южно-Плодовитинским, Карасальским и Карачаганакским предположительно с развитыми в их пределах органогенными атоллоподобными карбонатными массивами. В ранне- и средневизейское время в бассейн поступал терригенный материал с Воронежского и Токманского выступов, формируя на западе и севере Прикаспийской впадины клиноформное заполнение за турнейским карбонатным уступом (см. рис. 1 E). В частности, были заполнены: прогиб, отделявший Южно-Плодовитенский карбонатный массив от расположенной западнее карбонатной платформы, и Погодаево-Остафьевская депрессия к северу от Уральска, а также компенсированы Камско-Кинельская система некомпенсированных прогибов и Камелик-Чаганский прогиб. Это увеличило площадь палеомелководья и расширило территорию для мелководной карбонатной седиментации в поздневизейско-раннебашкирское время (см. рис. 1 F). Появление терригенных отложений тульского горизонта и артинского яруса на вершинах турнейских атоллоподобных карбонатных массивов можно объяснить только переносом их воздушным путем. Это — туфоаргиллитовые осадки, выброшенные в атмосферу извергавшимися вулканами островных дуг окружающих океанов.

К середине башкирского века глубина моря в Прикаспийской впадине увеличилась еще почти на 500 м. Высоты атоллоподобных карбонатных построек достигли 900–1000 м. Верхневизейско-ниж-

METHODOLOGY OF PROSPECTING AND EXPLORATION OF OIL AND GAS FIELDS

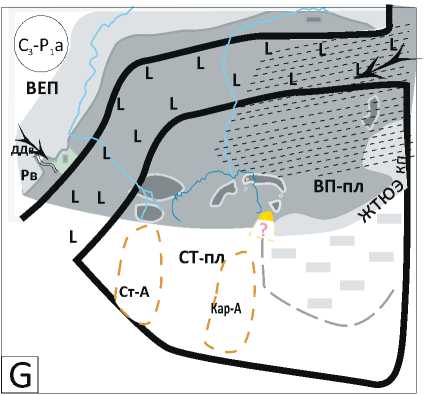

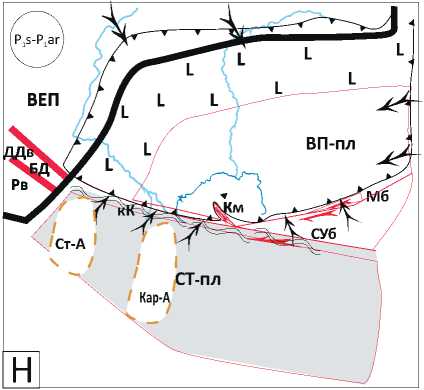

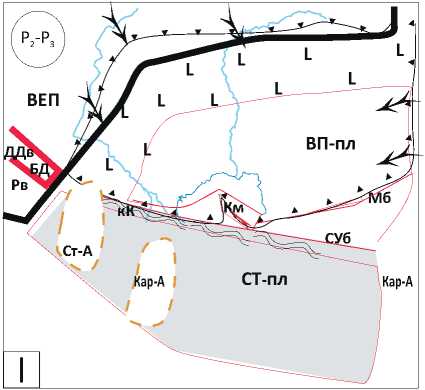

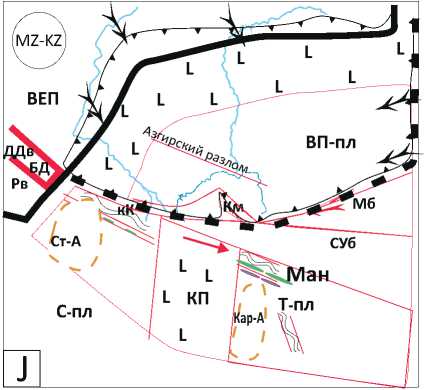

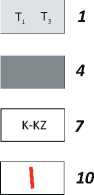

Рис. 1. Схема истории развития юго-восточной окраины Восточно-Европейской платформы (составил О.С. Обрядчиков)

Fig. 1. Scheme of evolution history of south-eastern margin of the East European Platform (compiled by O.S. Obryadchikov)

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Рис. 1., продолжение

Fig. 1, cont.

* 6

L

17 L

1 — границы Восточно-Европейской платформы и отколовшейся ее юго-восточной части; 2 — суша или крайнее мелководье; палеобатиметрическая обстановка осадконакопления ( 3 , 4 ): 3 — относительно мелководная, 4 — большие глубины; 5 — органогенные карбонатные постройки (а — рифы барьерные, b — карбонатные массивы и атоллоподобные сооружения); 6 — карбонатные массивы и атоллоподобные сооружения, вершины которых залегают ниже уровня мелководной карбонатной седиментации; 7 — триасовые рифовые постройки и связанные с ними нефтяные залежи Восточно-Ма-нычского прогиба, а также первичные скопления Мангышлакского грабена (а) и существующие нефтяные скопления в складках триасовых и юрских отложений Южного Мангышлака, образовавшиеся за счет разрушения прежних скоплений в триасовых рифовых массивах (b); 8 — массовый вынос терригенных осадков; 9 — направление сноса осадков; 10 — сдвиги (а — правосторонние, b — левосторонние); 11 — направление смещения Туранской плиты; 12 — разломы (a — крупные, b — мелкие); 13 — зоны предполагаемого приподнятого залегания кристаллического фундамента; 14 — варианты проведения юго-восточной границы Восточно-Европейской платформы; 15 — граница Прикаспийской впадины; 16 — складчатые сооружения; 17 — территория с субокеаническим фундаментом; 18 — зона предполагаемого отсутствия гранитного слоя в фундаменте; 19 — площадь распространения терригенных нижне- и среднекаменноугольных отложений. ВЕП — Восточно-Европейская платформа, Рв — Ростовский выступ, СТ-пл — Скифско-Туранская плита, С-пл — Скифская плита, ВП-пл — Восточно-Прикаспийская плита, Т-пл — Туранская плита, МАН — Мангышлакский прогиб, кК — кряж Карпинского, Км — Каламкас-море, СУб — Северо-Устюртский блок, Мб — Мынсуалмасский блок.

Структурно-выраженные зоны : Ст-А — Ставропольско-Астраханская, К-А — Карабогаз-Атыраусская, ДДв — Днепровско-Донецкая впадина, БД — Большой Донбасс., Ман — Мангышлак, КП — Каспийская плита.

Атоллоподобные карбонатные массивы : К-С — Краснохудукско-Смушковский, Ас — Астраханский, Каш — Кашаганский, Пр — Приморский, Кор — Королевский, Тен — Тенгизский, Кар — Карачаганакский, Тем — Темирский

Усл. обозначения к рис. 1, окончание

-

Legend for Fig.1, end.

-

1 — boundaries of East European Platform and its detached south-eastern part; 2 — land or extremely shallow water; paleo-bathimetry depositional setting ( 3 , 4 ): 3 — relatively shallow-water, 4 — great depths; 5 — carbonate organic buildups (а — barrier reefs, b — carbonate massifs and atoll-like structures); 6 — carbonate massifs and atoll-like structures with tops lying below the level of shallow-water carbonate sedimentation; 7 — Triassic reef buildups and oil fields associated with them (а) and oil fields in the folds of Triassic and Jurassic deposits of Southern Mangyshlak formed because of destruction of accumulations in Triassic reef massifs (b); 8 — transportation of terrigenous mass; 9 — direction of sediment transportation; 10 — strike-slip faults (а — right, b — left); 11 — direction of the Turanian plate displacement; 12 — faults (a — large, b — small); 13 — zones of supposed upstanding of crystalline Basement; 14 — options for the south-eastern boundary of East European Platform; 15 — boundary of Caspian Basin; 16 — fold structures; 17 — territory with suboceanic basement; 18 — zone of supposed absence of granite layer in the basement; 19 — area of distribution of terrigenous Lower and Middle Carboniferous deposits.

ВЕП — East European Platform, Р — Rostovsky salient, СТ-пл — Scythian-Turanian plate, С-пл — Scythian plate, ВП-пл — East Caspian plate, кК — Karpinsky ridge, Км — Kalamkas-sea, СУб — North Ustyurtsky block, Мб — Mynsualmassky block.

Positive structural zones : Ст-А — Stavropol’sky-Astrakhansky, К-А — Karabogaz-Atyraussky, ДДв — Dneprovsky-Donetsky depression, БД — Greater Donbass, Ман — Manglyshak, КП — Caspian plate.

Atoll-like carbonate massifs: К-С — Krasnokhyduksky-Smushkovsky, Ас — Astrakhansky, Каш — Kashagansky, Пр — Primorsky, Кор — Korolevsky, Тен — Tengizsky, Кар — Karachaganaksky, Тем — Temirsky небашкирская карбонатная платформа захватила восток и юго-восток Прикаспийской впадины, включая Северный Устюрт и прилегающую часть пенепленизированного Мугоджарья. Прекращение роста атоллоподобных карбонатных массивов, крупной Астраханской карбонатной банки со второй половины башкирского века можно объяснить лишь опусканием центральных и южных районов Прикаспийской впадины с погружением их вершин ниже уровня мелководной карбонатной седиментации (см. рис. 1 G).

Большой Донбасс в турнейский век, по мнению автора статьи, В.Г. Кузнецова и др. [17, 18], был депрессией с обрамлением из цепочки барьерных рифов, прослеженных здесь от западного борта Прикаспийской впадины. В это время кряжа Карпинского не существовало. Затем в течение почти всего каменноугольного периода через Днепровско-Донецкую впадину шел поток терригенных осадков, временами осаждались известняки, отлагавшиеся в крайне мелководных условиях, а в пределах Большого Донбасса происходило накопление мощных угольных пластов. Восточнее бассейн был более глубоководным, и в разрезе преобладали глинистые отложения (см. рис. 1 D—G).

В середине башкирского века центральные районы Прикаспийской впадины испытали погружение, в связи с чем вершины атоллоподобных карбонатных массивов оказались ниже уровня мелководной карбонатной седиментации. В результате прекратилась карбонатная седиментация на Тенгизском, Кашаганском, Приморском, Карачаганакском и др. атоллоподобных карбонатных массивах. Отсутствие в их разрезе верхнебашкирских осадков московского яруса верхнего карбона и нижнепермских карбонатных отложений, присутствующих на прилегающих карбонатных платформах, никак не может быть связано с их размывом, поскольку не установлено следов эрозии нижнебашкирской поверхности.

В московский век на западе Прикаспийской впадины начался вынос песчано-глинистых осадков. Их мощность за нижнебашкирским карбонатным уступом бортовых зон Прикаспийской впадины местами превышала 1000 м. Затем, включительно до артинского века ранней перми, шла карбонатная седиментация, увеличившая высоту карбонатного уступа еще более чем на 500 м, а максимальная глубина бассейна в центральных районах Прикаспийской впадины превысила 1,5–2 км. В конце каменноугольной эпохи движение Ростовского выступа на север привело к очередному смятию накопленных в Донбассе осадков, надвиганию их на южный склон Воронежского массива и перекрытию связи с океаном относительно мелководного бассейна в оставшейся части Днепровско-Донецкой впадины. Возникшие на Донбассе орогенные сооружения послужили источником сноса большого объема обломочных осадков на юго-запад Прикаспийской впадины. Севернее вдоль западного борта они неизвестны, и весь разрез верхнекаменноугольных отложений здесь представлен исключительно мелководной карбонатной формацией (см. рис. 1 G).

В изолированном бассейне на территории Днепровско-Донецкой впадины в ассельском — начале сакмарского веков происходило накопление эвапоритов (солей и ангидритов) в относительно мелководных условиях, что не позволило им активно участвовать в формировании соляно-купольных структур. Поэтому возникновение складчатости Большого Донбасса объясняется перемещением Ростовского выступа на север.

На границе позднего карбона и ассельского века в пределах западной периферии Приморского атоллоподобного карбонатного массива (участок Кайран) выпало более 30 м туфоаргиллитовых осадков, что создало благоприятные условия для начала мелководной карбонатной седиментации. В дальнейшем здесь образовалась ассельско-сакмарская рифогенная постройка высотой более 700 м.

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Аналогичная надстройка на Карачаганакском атоллоподобном карбонатном массиве возникла после подъема на границе карбона и ранней перми всего северо-восточного угла Прикаспийской впадины, в результате которого его вершина оказалась выше уровня мелководной карбонатной седиментации. К концу артинского века карбонатная рифогенная надстройка на Карачаганакском атоллоподобном карбонатном массиве имела высоту около 900 м.

Конец сакмарского века ознаменовался правосторонним сдвигом Скифско-Туранской плиты в западном направлении. Была полностью перекрыта существовавшая до этого связь бассейна Прикаспийской впадины с океаном Палеотетис. На границе и вблизи ее образовались антиклинальные складки сдвигового типа (смушковская, ашунская). В процесс перемещения Скифско-Туранской плиты были вовлечены сопряженные с ними мини-блоки. Их перемещение было определено по объему обломочной массы, поступавшей на территорию Прикаспийской впадины. Отнесение даже части этих осадков к отложениям среднего – верхнего карбона [19] следует признать ошибочным, поскольку при происходившей на юго-востоке Прикаспийской впадины карбонатной седиментации не мог существовать источник сноса, а определенная микрофауна была, по-видимому, переотложена в артинском веке. Восточнее меридиана структуры Тортай мощность артинских осадков вблизи Южно-Эмбинского поднятия ничтожно мала, а к западу она резко увеличивается до 1000 м и более, предопределяя правосторонний сдвиг Скифско-Туранской плиты, северная часть которой стала источником сноса артинских отложений. Обнаруженные в выносимых обломках фаунистические осадки каменноугольного периода дали основание для появления идей о существовании на Южно-Эмбинском поднятии конусов выноса в периоды карбонатной седиментации [10, 12, 18]. Однако они являются доказательством их переотложения в результате размыва в артинском веке [20]. Западнее мощного выноса артинского обломочного материала у северо-западного склона Южно-Эмбинского поднятия и несколько севернее п-ова Бузачи наблюдается его некоторое сокращение, а затем вновь увеличение далее к западу. Особенно заметное возрастание объема поступающих осадков зафиксировано на Астраханском участке южного борта Прикаспийской впадины. Артинские обломочные осадки, заполнив Северо-Каракульский прогиб, более чем полуторакилометровой толщей перекрыли южную часть Астраханского карбонатного массива. Далее их мощность составляет около 100 м в его центральной части, сокращаясь до 60 м у северного края массива и вновь увеличиваясь за его границей до 500 м и более. Именно с предартинским временем следует связывать образование кряжа Карпинского. Отметим интересный структурный элемент в центральной части Северного Каспия — Каламкас-море, который представ-

ляет собой сорванную и перемещенную часть края Южно-Эмбинско-Североустюртской карбонатной платформы, большая часть которой была уничтожена предартинским размывом [14, 20]. Современная модель строения подсолевых отложений в пределах российской части территории Прикаспийской впадины отражена на рис. 2.

Кунгурский бассейн Прикаспийской впадины после перекрытия связи с Мировым океаном через Предуральский прогиб стал замкнутым и при изначальной глубине 1500 м и более заполнился солями. Именно нижняя соленосная толща кунгурского яруса слагает ядра соляно-купольных структур [21]. Накопление последующих соленосных слоев происходило в мелководных условиях при конседимента-ционном погружении бассейна.

Средне-верхнепермские континентальные осадки поступали в Прикаспийскую впадину в основном со стороны Урало-Мугоджарской горной системы (см. рис. 1 I). Под их массой происходило перераспределение соляных образований с формированием первичных соляных массивов. В районе Астрахани, куда верхнепермские осадки не переместились (они не были обнаружены в межкупольных мульдах), толщи соли оставались до начала мезозоя в первичном пластовом залегании.

На границе палеозойской и мезозойской эр геодинамическая обстановка резко изменилась. Произошел раскол Скифско-Туранской плиты и левостороннее смещение ее туранской части в юго-восточном направлении с образованием новой Каспийской плиты рифтогенного типа в пределах современной средней и южной частей акватории Каспия [22]. При этом на юге Прикаспийской впадины изменился региональный наклон пластов (см. рис. 1 J). Если до этого депоцентр осадконакопления располагался в центре Прикаспийской впадины, то с начала триасового периода он сместился на юг в пределы вновь образовавшейся Каспийской плиты.

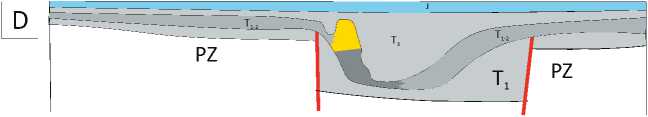

В раннем триасе в результате растяжения возникли грабенообразные прогибы (Манычский, Мангышлакский), из которых самым широким и довольно глубоким был Мангышлакский. Если северные их края заполнялись сносимыми с севера преимущественно красноцветными осадками, то вблизи южных бортов шло формирование рифогенных построек. На южном склоне Мангышлакского грабена эти сооружения достигали больших размеров по площади и высоте (рис. 3).

Отлагавшиеся в центральных районах в условиях относительного глубоководья глинисто-кар-бонатные сильнобитуминозные осадки послужили источником УВ для формирования значительных скоплений нефти и газа в рифогенных массивах. Мангышлакский прогиб был заполнен мощными толщами отложений триаса (более 5 км), которые к началу юрского периода полностью компенсировали его.

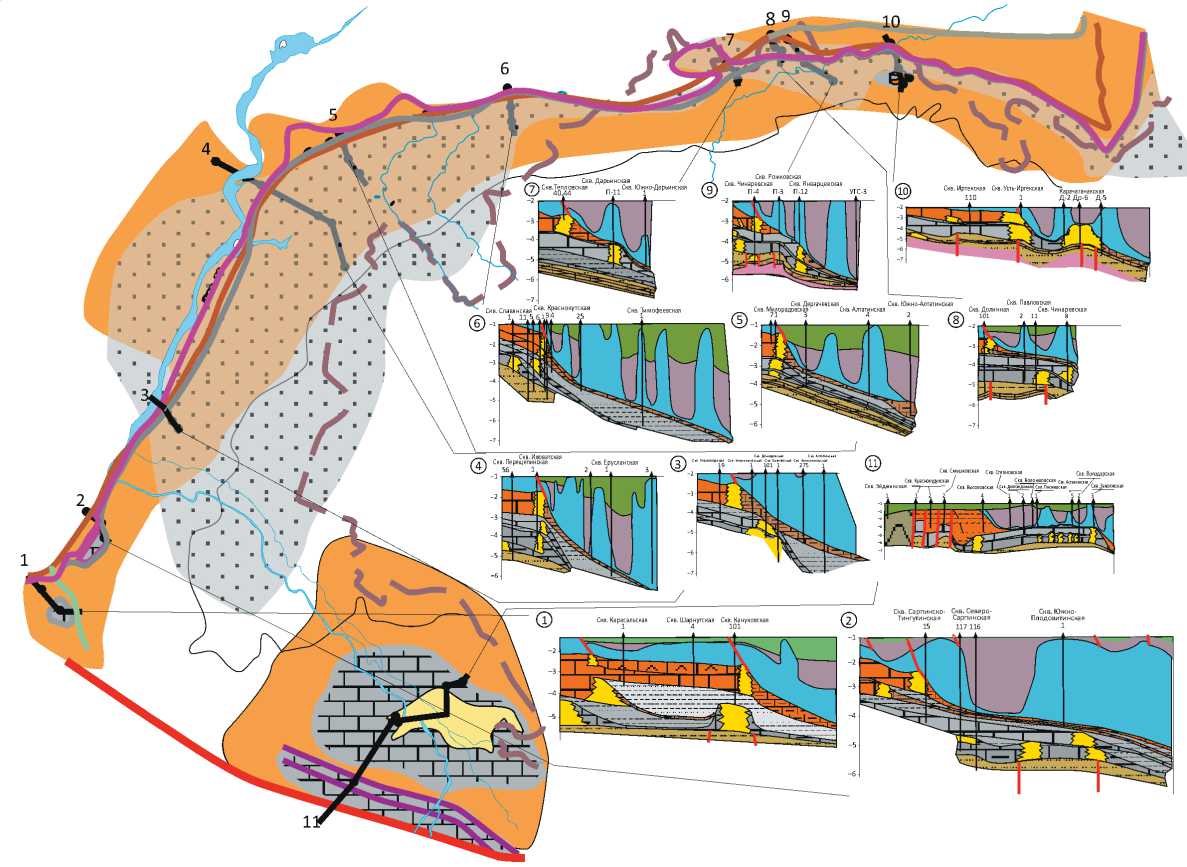

Рис. 2. Схема строения и профили подсолевых отложений западной (российской) части Прикаспийской впадины (составил О.С. Обрядчиков)

Fig. 2. Structural scheme and cross-lines of subsalt deposits of western (Russian) part of the Caspian Basin (compiled by O.S. Obryadchikov)

Скв. Рожковская

Скв. Чинаревская

Скв. Иртекская Скв. Усть-Иртекская

-р2ачДарга-н6а

–4 -

–4 -

–4

–5

–6 -

Скв. Южно-Алтатинская

–4 -

–4

Скв. Демидовская в. Ахтубинская кв. Новон 275

Скв. Володарская

–2 -

–4 -

–3 -

–4 -

–4 -

–5 -

Скв. Северо-

Скв. Шарнутская Скв. Кануковская р4н в1.01ан

117 116

–4

–4

–5

Скв. Смушковская Скв. Степновская

Скв. Славянская С

1 11 5

Скв. Краснохудукская Скв. Эйджинская

Скв. Иловатская Скв. Перещепинская

Скв. Тимофеевская

Скв. Южно-Плодовитинская 1

Скв. Карасальская кольская Скв. За

1 101

яная Скв.

Скв. Сарпинско-Тингутинская 15

Скв. Краснокутская 5 6 194 25

56 –1 -

'Скв. Воложковская Скв. Астраханск.ая д

Скв. Высоковская Скв. Д олгожданная Скв. Пионерская Скв. Заволжская

2 11

Скв. Ерусланская 13

Скв. Январцевская

П-12 УГС-3

Скв. Дарьинская кая Скв. Южно-Дарьинская

–5 -

–6 - я Скв. Павловская

Скв. Долинная Скв. Чинаревская

101 2 11 8

Скв. Дергачевская

Скв. Милорадовская Скв. Алтатинская

А

18 f

] 11 ^

1 4

a

b

c d M^MM

a b c

п 8

Карта: 1 — Астраханское газоконденсатное месторождение; 2 — склоны карбонатных платформ; массивов; 3 — конусы выноса терригенных пород карбона; карбонатные массивы ( 4 , 5 ): 4 — D–С, 5 — Р1; 6 — карбонатные уступы (а — D–С1t, b — С1b, c — Р1a, d — Р1ar); 7 — линии профилей; 8 — разломы.

Профили: 1 — фундамент, протерозой; девон ( 2 – 4 ): 2 — светлые известняки, 3 — глинистые известняки, 4 — аргиллиты, песчаники; карбон ( 5 – 10 ): нижний ( 5 , 6 ): 5 — светлые известняки, 6 — глинистые известняки; средний ( 7 – 9 ): 7 — светлые известняки, 8 — глинистые известняки, 9 — аргиллиты, песчаники; 10 — верхний (аргиллиты); пермь ( 11 – 16 ): 11 — светлые известняки, 12 — глинистые известняки, 13 — аргиллиты, песчаники, 14 — рифы, 15 — известняки и сульфаты, 16 — соль; 17 — пермотриас ; 18 — юра – мел – кайнозой ; 19 — скважины

Map: 1 — Astrakhansky gas condensate field; 2 — slopes of carbonate platforms; massifs; 3 — fans of Carboniferous terrigenous rocks; carbonate massifs ( 4 , 5 ): 4 — D–С, 5 — Р1; 6 — carbonate benches (a — D–С1t, b — С1b, c — Р1a, d — Р1ar); 7 — section lines; 8 — faults.

Cross-sections: 1 — Basement, Proterozoic; Devonian ( 2 – 4 ): 2 — light-coloured limestone, 3 — argillaceous limestone, 4 — claystone, sandstone; Carboniferous ( 5 – 10 ): Lower ( 5 , 6 ): 5 — light-coloured limestone, 6 — argillaceous limestone; Middle ( 7 –9): 7 — light-coloured limestone, 8 — argillaceous limestone, 9 — claystone, sandstone; 10 — Upper (claystone); Permian ( 11 – 16 ): 11 — light-coloured limestone, 12 — argillaceous limestone, 13 — claystone, sandstone, 14 — reefs, 15 — limestone and sulphate, 16 — salt; 17 — Permian-Triassic; 18 — Jurassic – Cretaceous – Cenozoic; 19 — wells

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

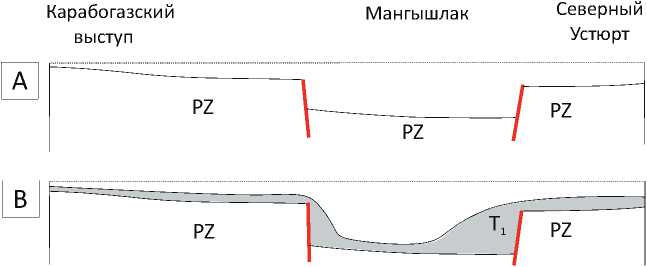

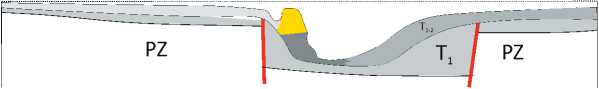

Рис. 3. История формирования Мангышлакского геоструктурного элемента по профилю Карабогазский свод – Бузачи (составил О.С. Обрядчиков)

Fig. 3. History of Mangyshlaksky geostructural element formation, cross-section along Karabogazsky arch – Buzachi line (compiled by O.S. Obryadchikov)

А — начало триаса, B — ранний триас, перед началом карбонатного осадконакопления, C — ранний – средний триас, конец карбонатной седиментации, D — граница юры и мела, E — конец мела, F — современный план.

Отложения ( 1 – 7 ): 1 — нижне- и верхнетриасовые терригенные и вулканогенно-осадочные породы, 2 — верхне-среднетриасовые карбонатные породы, 3 — нижне-среднетриасовые рифы, 4 — нижне-среднетриасовые глинисто-карбонатные депрессионные образования, 5 — верхнетриасовая преимущественно терригенная толща, 6 — юрские терригенные и карбонатные породы, 7 — меловые и кайнозойские терригенные и карбонатные породы; 8 — залежи нефти и газа; 9 — направление миграции УВ; 10 — разломы

А — Triassic beginning, B — Early Triassic, before start of carbonate sedimentation, C — Early – Middle Triassic, end of carbonate sedimentation, D — boundary between Jurassic and Cretaceous, E — end of Cretaceous, F — modern structural geometry.

Formations ( 1 – 7 ): 1 — Lower and Upper Triassic terrigenous and igneous-sedimentary rocks, 2 — Upper-Middle Triassic carbonate rocks, 3 — Lower-Middle Triassic reefs, 4 — Lower-Middle Triassic argillaceous-carbonate depression formations, 5 — Upper Triassic mainly terrigenous series, 6 — Jurassic terrigenous and carbonate rocks, 7 — Cretaceous and Cenozoic terrigenous and carbonate rocks; 8 — oil and gas pools; 9 — direction of HC migration; 10 — faults

Тектоника южного обрамления Прикаспийской впадины

Существовавший в течение мезозой-кайнозоя наклон на юг и в сторону Средне-Южно-Каспийской плиты обеспечивал направление и перенос песчано-глинистых осадков по речным руслам и авандельтам юрского бассейна. В меловом периоде и в кайнозойскую эру в результате сжимающих с юга движений формировались первые складки на Туранской плите. Но основные подвижки отмечались в альпийском этапе тектогенеза, когда Мангы-шлакский грабен сжался до образования орогена.

Нефть и газ из органогенных построек ранне-среднетриасового возраста перераспределились в сформировавшиеся ловушки в триасовых и юрских отложениях, а сами рифогенные сооружения оказались разрушенными и уничтоженными размывом (см. рис. 3). На это косвенно указывает состав нефти с повышенным до 22 % содержанием парафинов, что, как правило, характерно для органики из глинисто-карбонатных депрессионных отложений. Изложенное объясняет историю образования скоплений нефти и газа на Южном Мангышлаке и отвергает привлечение гипотезы глубинного их происхождения.

Следует учитывать, что в мезозой-кайнозое Каспийская плита служила препятствием для двигавшихся на север плит, и кавказская складчатость также имела ограничение с востока [23].

Донбасское орогенное сооружение возникло за счет неоднократных перемещений Ростовского выступа фундамента и сжатия юго-восточной части Днепровско-Донецкого авлакогена древней платформы. Это нельзя связывать ни с байкальским, ни с герцинским этапами тектогенеза. Данный структурный элемент рассматривается как внутриплат-форменная складчатость, которая не имеет никакого отношения к образованию кряжа Карпинского и Мангышлака.

Как структурный элемент кряж Карпинского возник при правостороннем сдвиге Скифско-Ту-ранской плиты в предартинское время, т. е. позже основного складкообразования на Донбассе. Продолжение северодонецких надвигов на восток в район Каракульско-Смушковских скважин и Астрахани не находит подтверждения ни по данным пробуренных скважин, ни по материалам сейсмических работ.

Мангышлакское горное сооружение образовалось за счет сжатия бывшего широкого триасового грабенообразного прогиба в древнекиммерийскую (незначительного размера) и преимущественно альпийскую эпохи тектогенеза.

Таким образом, выделение структурной линии Донбасс — кряж Карпинского — Мангышлак является ошибочным. Эти геоструктурные элементы формировались в разное время, геодинамическая причина их появления была различной и поэтому они не могут быть однотипными структурами.

Образование залежей нефти южного Мангышлака произошло за счет ее миграции из разрушенных триасовых рифогенных массивов южного борта Мангышлакского грабенообразного прогиба.

Заключение

Рассмотренная история развития юго-восточного края Восточно-Европейской платформы позволяет по-иному представить строение слагающих его структурных элементов и геодинамику их взаимоотношений. Важнейшими геодинамическими событиями, определившими современный структурный план данной территории, были:

-

1) средний – поздний протерозой — раскол и отчленение юго-восточного края Восточно-Европейской платформы, в состав которого входили территории современной Прикаспийской впадины, Северное Предкавказье, Северный Каспий и запад Туранской плиты с образованием разделяющей субокеанической полосы шириной 100–120 км, формирование Днепровско-Донецкой впадины, Рязано-Саратовского и других авлакогенов;

-

2) рифей – ранний палеозой до раннефранского времени включительно — формирование относительно глубоководных и постепенно заполняемых

осадками Днепровско-Донецкой и Прикаспийской впадин;

-

3) франский период:

-

– возникновение так называемых девонских грабенообразных прогибов субуральской ориентации;

-

– сближение на границе с фаменским временем Ростовского (Азовского) и Воронежского кристаллических массивов с образованием донбасского орогена;

-

– изоляция относительно глубоководной части бассейна в Днепровско-Донецкой впадине с выпадением эвапоритов, осаждение (на границе раннего и среднефранского веков) на территории Самаро-Казанского Поволжья большой массы ту-фоаргиллитов и начало формирования Камско-Кинельской системы некомпенсированных прогибов;

-

– инверсионное воздымание (в среднем и позд-нефранском веках) отдельных блоков фундамента на востоке Восточно-Европейской платформы;

-

4) середина башкирского века — опускание центральных районов Прикаспийской впадины;

-

5) предассельское время — новое сближение Ростовского и Воронежского кристаллических массивов и засолонение относительно мелководного бассейна в Днепровско-Донецкой впадине;

-

6) предартинское время — правостороннее смещение Скифско-Туранского блока относительно Прикаспийской впадины с закрытием южной части субокеанической полосы фундамента между Восточно-Европейской платформой и предкавказской частью Скифско-Туранской плиты;

-

7) граница палеозоя и мезозоя — раскол между Скифской и Туранской плитами с левосторонним смещением Туранской плиты на 100–120 км с формированием новой субокеанической Каспийской плиты на месте современных средней и южной частей акватории Каспия;

-

8) триас — образование Манычского и Мангы-шлакского авлакогенных прогибов и их заполнение к концу периода;

-

9) кайнозой — альпийский тектогенез на Кавказе и смятие мангышлакского грабена, в плиоцене сначала — регрессия, а в конце — ингрессия моря на север Каспийской плиты и в Прикаспийскую впадину.

Юго-восточную границу Восточно-Европейской платформы можно проводить в трех вариантах. Согласно первому, она прослеживается по восточному краю Ростовского выступа, далее — по западному и северному бортам Прикаспийской впадины. Во втором предлагается включить в состав Восточно-Европейской платформы Прикаспийскую впадину, а в третьем — отнести к ней также Северное Предкавказье, Средний Каспий и, по крайней мере, западную часть Туранской плиты. Связывать в единый геоструктурный элемент скиф-ско-туранскую часть и Восточно-Прикаспийский блок не позволяет разная история их геологического развития. Южное обрамление Прикаспийской

МЕТОДИКА ПОИСКОВ И РАЗВЕДКИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

впадины, изначально имевшее общие черты строения с остальной отколовшейся частью Восточно-Европейской платформы, в дальнейшем подвергалось внешним воздействиям и имеет более сложную геодинамическую историю. Следует учитывать, что в мезозой-кайнозое Каспийская плита служила препятствием для двигавшихся с юга на север плит. Складчатость Кавказа также была ограничена с востока [23, 24].

Перспективы нефтегазоносности . Понимание вышеизложенного позволит более обоснованно вести поиск новых скоплений УВ в докунгурских отложениях Прикаспийской впадины и мезозойских ловушках Северного Каспия и Южного Мангышлака. Поскольку на территории Прикаспийской

впадины рифогенное направление поисков новых открытий в подсолевом комплексе почти освоено, геолого-разведочные работы рекомендуется ориентировать на выявление ловушек в терригенных отложениях карбона. Эти работы в первую очередь предлагается сосредоточить во внутренних частях западной и северной прибортовых зон, где их мощность резко возрастает. Определенный интерес представляют поиски в глинисто-карбонатных де-прессионных отложениях докунгурского комплекса — аналогах месторождения Акжар-Восточный. В мезозой-кайнозойских отложениях поиски новых залежей УВ могут быть связаны со структурами неантиклинального и комбинированного типов [25].