История и гидроботаническая характеристика пруда Дворянского (Ставропольский район)

Автор: Соловьева В.В., Саксонов С.В., Раков Н.С., Савенко О.В., Юрицына Н.А.

Журнал: Фиторазнообразие Восточной Европы @phytodiveuro

Статья в выпуске: 2, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/148313776

IDR: 148313776 | УДК: 581.9

Текст статьи История и гидроботаническая характеристика пруда Дворянского (Ставропольский район)

Создание малых искусственных водоемов носит многовековую историю. Уже в XV веке первые пруды приносили огромные прибыли землевладельцам Украины и Молдавии. По мере освоения новых земель опыт их строительства постепенно передавался на Восток, в Центральное Черноземье (XVI век), затем в Поволжье (XVIII век). В настоящее время на территории России существуют рукотворные водоемы, построенные еще в XIX веке – пруды в Каменной степи, созданные в Воронежской губернии экспедицией В.В. Докучаева и Жеребцовская система прудов в Нижнем Поволжье, построенная экспедицией генерала Жилинского (Прыткова, 1979).

Одними из наиболее старых прудов, имеющих вековую историю, на территории Самарской области являются пруд Михайловский, существовавший еще в имении графа Н.Г. Гарина-Михайловского (ныне село Гундоровка, Сергиевский район) и водоемы ботанического сада города Самары. Пруд Дворянский, пожалуй, можно поставить первым в выше приведенном перечне старинных прудов. Флора этого водоема впервые была изучена авторами статьи 23-24 июня 2006 г. во время пятой экспедиции-конференции ИЭВБ РАН «Растительный мир Среднего Поволжья», посвященной 145-летию со дня рождения Сергея Ивановича Коржинского.

Искусственный водоем расположен на территории Ставропольского района Самарской области, в окрестностях с. Сосновка и, по словам местных жителей, называется Дворянским. Необычное для сельского пруда название побудило нас обратиться к его истории. Изучение архивных материалов и библиографических источников позволило установить его более чем вековое существование.

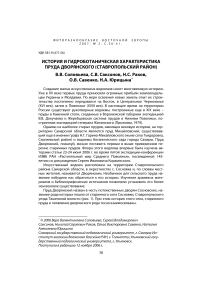

Пруд Дворянский назван в честь потомственных дворян Сосновских, название рода которых пошло от старинного села Сосновки, Ставропольского уезда Ташелской волости (рис. 1). При этом история этого села, старинного пруда и появление дворянского рода тесно взаимосвязаны.

Фамилия дворян Сосновских идет от названия сосновой рощи, которая существовала в те годы на территории Ставропольского уезда, а в последствии была вырублена. Из книги Нелли Лобановой «К роду отцов своих» (2001) мы выяснили, что ранее деревня «Сосновка» называлась «Микулин-ка», она была основана в 1778 г. сыновьями Ивана Микулина. Здесь же приводится одно из первых описаний природных условий того времени (ХVIII в.) и первое упоминание о прудах, возможно, что уже тогда существовал и изучаемый нами водоем, во всяком случае, гидрологические условия и характер рельефа вполне располагали к этому. «В 1780 г. в деревне Микулино насчитывалось 46 крепостных крестьян и 152 переселенца из Симбирска и Ставрополя. Места были живописными. Поля тянулись вплоть до самого небосклона, то слегка вздымаясь, то опускаясь снова; кое-где виднелись небольшие леса и усеянные редким и низким кустарником вились овраги. Показались речки с обрытыми берегами, и крошечные пруды с худыми плотинами...» (Лобанова, 2001, с. 16).

В 1843 г. деревня Микулинка была продана сводному брату графини Анны Ивановны Орловой – Александру Ипполитовичу. Село Микулинка с тех пор (1819 г.) стало называться Сосновка.

Сосновские владели селом до 1910 г. У них «была деревянная усадьба с хозяйственными постройками, садом и прудом (Ставрополь на Волге и его окрестности в воспоминаниях и документах, 2004).

В книге Н. Лобановой (2001) есть описание окрестностей усадьбы того времени: «Усадьбу окружала каменная ограда и сад… А какие виды открывались из окон и разных уголков сада! Направо виднелись лесные дали, налево – ширина русских полей. За калиткой сада открывался неожиданный вид – неправильная узкая аллея среди зарослей сосен и берез вела к пруду, видна была шедшая по левому краю плотина, заросшая травой. За плотиной поднималась группа толстостенных сосен. В тени этих деревьев был проход на дорогу, которая шла к колодцу. Пруд был невелик, в нем можно было купаться, и там водились караси… Он обмелел после того, как срубили часть сосновой рощи. На краю лужайки – колодец-родник в срубе с деревянной крышей» (Лобанова, 2001, с. 28).

Рис. 1. Схема расположения пруда Дворянского (фрагмент Карты Ставропольского уезда, 1912 г.)

«Сосновка осталась навсегда символом всего прекрасного, что может быть в начале жизни – вольности, дивной природы, простодушной веры, духовной дружбы – и много другого, чему и слов не подберешь. Наш рай, иначе Сосновку не называли… В гимназические годы в Сосновке проводились все каникулы, а малолетки жили с весны до осени… Но в основном память сохранила раздольную летнюю Сосновку. Много простора, света, радости и солнца» (Лобанова, 2001, с. 29). Многое с тех пор изменилась, но пруд у села Сосновка со старым названием «Дворянский» остались свидетельством воспоминаний о дивной природе окрестностей Ставрополя, лишь частично сохранившейся до наших дней.

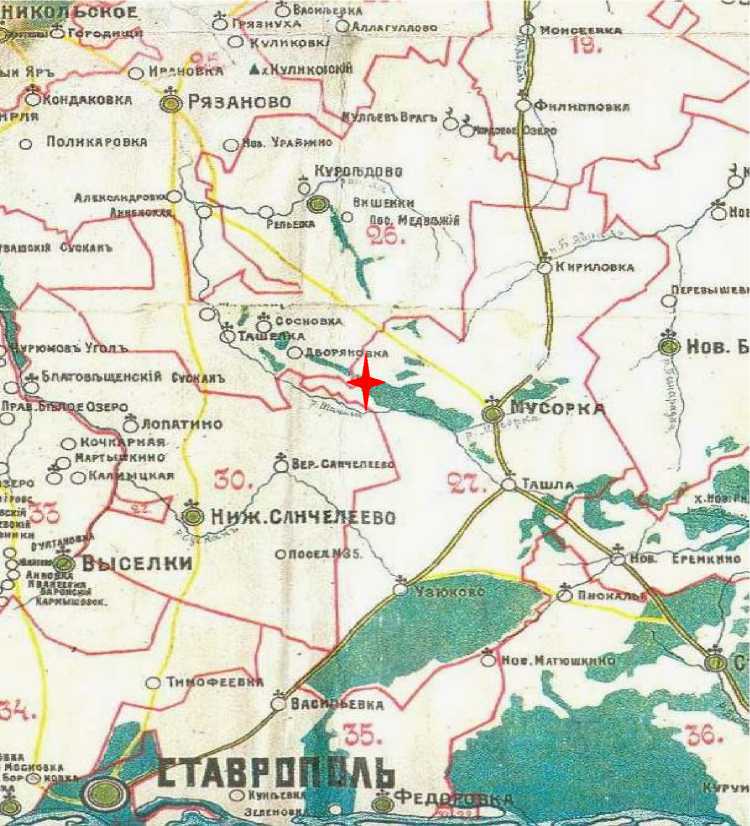

Рис. 2. Карта расположения пруда Дворянского (фрагмент из Атласа Самарской области, 2005 г.)

Рис. 3. Пруд Дворянский. 23 июня 2006 г.

В настоящее время в 1,5 км от с. Сосновки, на притоке р. Ташелки, расположен искусственный водоем, который имеет проезжую земляную плотину насыпного типа, с зоной наиболее тщательного уплотнения со стороны верхнего откоса. Пруд вытянутой формы, его длина до 1,5 км, наибольшая ширина до 200 м, максимальная глубина (у плотины) около 3 м, средняя глубина 1,2 м. Вода с желтоватым оттенком от взвешенных глинистых и илистых частиц, без запаха. Берега сложены супесчаной почвой, имеют облесенный характер, с преобладанием в древостое ивняков и осокорей.

Рис. 4. Редкое охраняемое растение – осока богемская на берегу пруда Дворянского (23 июня 2006 г.)

В верховье пруда расположены самые мелководные участки (рис. 3). Затопленное русло притока реки размещается ближе к правобережью. По сведению местных жителей и смотрителей за состоянием гидроузла, весной 2005 года, в период сильного паводка, плотина была выведена из строя, воду тогда пытались удержать многочисленными мешками с песком. В 2006 году техническое состояние плотины было восстановлено. Во время исследования на побережье отмечались обширные участки обсыхающих мелководий, образованных вследствие разрушения плотины, что свидетельствовало о еще не достигнутом на водоеме нормальном подпорном уровне.

В результате изучения флоры пруда Дворянского выявлено 73 вида покрытосеменных растений из 25 семейств и 49 родов, кроме того, один вид – хвощ болотный, из отдела Equisetophyta. К классу Liliopsida относится 21 вид и 15 родов, к Magnoliopsida 52 вида и 33 рода. Ведущими семействами являются Asteraceae – 9 видов, Poaceae – 8, Cyperaceae – 7 и Lamiaceae – 5 видов (табл. 1).

Остальные 24 семейства содержат до 5 видов, из них 12 семейств содержат по 1 таксону. Латинские названия всех встреченных видов растений и семейств, к которым они относятся, приведены в сводной таблице 3.

Таблица 1. Систематический состав флоры пруда Дворянского

|

Отделы и классы |

Семейства |

Число |

|

|

родов |

видов |

||

|

Equisetophyta |

Equisetaceae |

1 |

1 |

|

Magnoliophyta |

|||

|

кл. Magnoliopsida |

Ranunculaceae |

1 |

2 |

|

Urticaceae |

1 |

1 |

|

|

Cannabaceae |

1 |

1 |

|

|

Polygonaceae |

2 |

3 |

|

|

Brassicaceae |

2 |

4 |

|

|

Boraginaceae |

1 |

1 |

|

|

Cariophyllaceae |

1 |

1 |

|

|

Salicaceae |

1 |

4 |

|

|

Primulaceae |

1 |

2 |

|

|

Euphorbiaceae |

1 |

1 |

|

|

Rosaceae |

1 |

1 |

|

|

Rubiaceae |

1 |

2 |

|

|

Fabaceae |

3 |

3 |

|

|

Lythtraceae |

1 |

2 |

|

|

Onagraceae |

1 |

3 |

|

|

Apiaceae |

1 |

1 |

|

|

Scrophulariaceae |

1 |

1 |

|

|

Plantaginaceae |

1 |

1 |

|

|

Lamiaceae |

4 |

5 |

|

|

Solanaceae |

1 |

1 |

|

|

Asteraceae |

9 |

10 |

|

|

кл. Liliopsida |

Alismataceae |

1 |

1 |

|

Lemnaceae |

2 |

3 |

|

|

Juncaceae |

1 |

2 |

|

|

Cyperaceae |

4 |

7 |

|

|

Poaceae |

8 |

8 |

|

|

Typhaceae |

1 |

2 |

|

|

Итого |

28 |

54 |

74 |

В составе флоры встречен один редкий вид, рекомендованный для занесения в Красную книгу Самарской области – осока богемская ( Carex bohemica Schreb.) Растение отмечено на обсыхающих мелководьях в составе гигрофильного разнотравья (рис. 4). В книге Т.И. Плаксиной «Редкие исчезающие растения Самарской области» (1998) указывается, что осока богемская «редкое растение. Произрастает на песках в долине р. Волги изредка, найдена также в Рачейском бору. Охраняется в Сызранском районе» (Плаксина, 1998, с. 20). Другие конкретные места произрастания осоки богемской не указаны, что позволяет нам считать пруд Дворянский новым местообитанием для этого растения на территории Самарской области. Указаний на произрастание этого вида в прудах Среднего Поволжья также ранее не приводилось (Папченков, Соловьева, 1995; Папченков, 2001). В связи с чем, определенный научный интерес представляет анализ флоры этого водоема.

-

□ гидрофиты

-

■ гелофиты

-

□ гигрогелофиты

mi гигрофиты в гигромезофиты и мезофиты

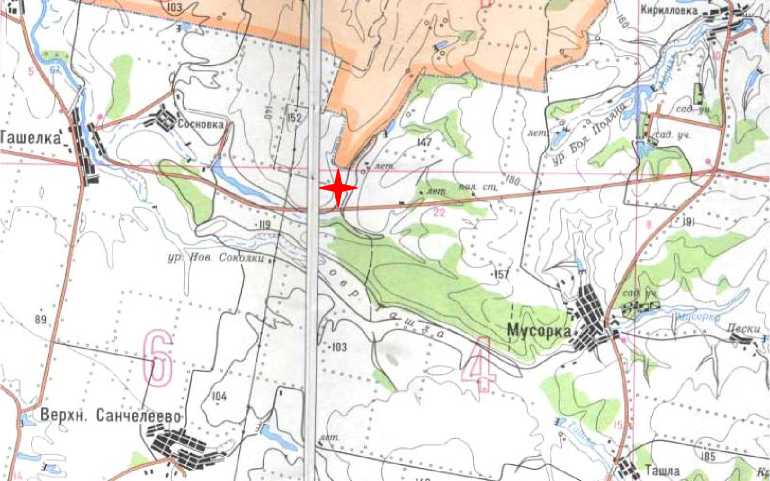

Рис. 5. Экологический спектр флоры пруда Дворянского

и гигроме зофиты и ме зофиты

П ги грофиты

-

□ гигрогелофиты

-

■ гелофиты

-

□ гидрофиты

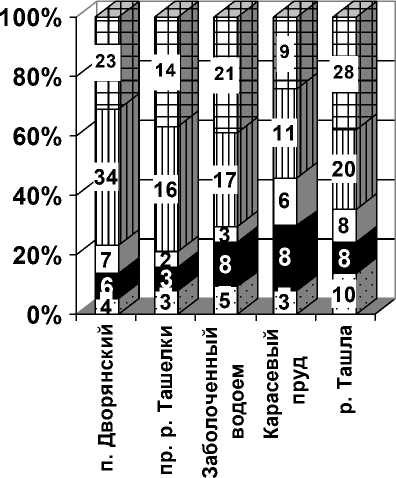

Рис. 6. Экологический состав флоры водных экосистем Ставропольского района

Все виды растений изучаемого объекта относятся к монокарпикам – 15 видов и поликарпикам – 59 видов. Из них древесных растений 4 вида, травянистых – 55. Среди многолетних растений преобладают корневищные – 37 видов, кистекорневых – 7 видов, стержнекорневых – 6, клубнеобразующих – 2, корнеотпрысковых – 1 вид.

В результате анализа флоры по отношению к водному фактору и насыщению грунта водой выявлено 5 экологических групп растений (рис. 5). Экологический спектр изучаемой флоры представлен гидрофитами – 4 вида, гелофитами – 6, гигрогелофитами – 7, гигрофитами – 34 и гигромезофитами и мезофитами – 23 вида (рис. 5).

Нами проведен сравнительный анализ состава экологических групп растений изучаемого пруда с флорой притока р. Ташелки, р. Ташлы, заболоченного водоема в долине р. Ташлы и с Карасевым прудом, расположенными на территории Ставропольского района (рис. 6). Как видно из гистограмм, процентное соотношение различных экологических групп в составе флор примерно одинаковое. По числу видов наибольшее количество гидрофитов – в р. Ташле, а максимальное число гигрофитов отмечено во флоре пруда Дворянского. Высокое содержание растений этой экологической группы на изучаемом водоеме мы объясняем наличием на берегу пруда обширных мелководий, благоприятных для произрастания гигрофильного разнотравья.

Таблица 2. Сравнительный анализ флоры водных экосистем

Ставропольского района

|

Сравниваемые водоемы |

Число видов в каждом водоеме |

Число общих видов с флорой п. Дворянского |

Коэффициент сходства флоры п. Дворянского с флорой сравниваемых экосистем (%) |

|

Пруд Дворянский |

74 |

||

|

Приток р. Ташелки |

39 |

29 |

35 |

|

Заболоченный водоем |

54 |

31 |

34 |

|

Карасевый пруд |

37 |

24 |

28 |

|

Р. Ташла |

73 |

30 |

26 |

Особенности видового состава сравниваемых экосистем можно выяснить по сводной таблице 3. Каждый водоем и водоток имеет как специфичные, характерные, только для него, так и общие, широко распространенные виды. Флора пруда Дворянского и притока р. Ташелки, на котором создан водоем, содержит 29 общих видов, а коэффициент сходства их флор, вычисленный по формуле Жаккара, составляет всего 35%, что отражает экологические особенности и специфику флоры сравниваемых водных экосистем (табл. 2). Коэффициент сходства флоры пруда Дворянского с заболоченным водоемом в долине р. Ташлы, с флорой реки Ташла и с Карасевыми прудами равен от 26 до 34%. Все сравниваемые водоемы, не смотря на то, что имеют территориально близкое расположение (Низменное Заволжье, Ставропольский район), сильно отличаются как составом гидрофитов, так и прибрежно-водной флоры. Среди типично водных растений нет ни одного вида, который бы встречался во всех типах экосистем. В трех из пяти сравниваемых объектов отмечены ряска малая, ряска трехдольная и горец земноводный. Среди прибрежно-водных видов, гелофитов и гигрогелофитов, только частуха подорожниковая встречена на всех водоемах и водотоках. В четырех сравниваемых водоемах отмечены рогоз узколистный, ситняг болотный и полевица побегообразующая.

Анализ значения растений показал, что в ее составе 13 хозяйственных групп, из них 23 вида имеют – лекарственное значение, 14 – кормовое, 13 – медоносное, 7 – дубильное, 8 – техническое, 7 – красильное и 5 – декоративное. Кроме того, отмечены пищевые, эфиро-масличные, жирномасличные виды растений, витаминоносные, пряные и ядовитые.

Таким образом, флоры пруда Дворянского содержит как специфичные виды, включая редкое охраняемое растение – осоку богемскую, так и виды, получившие широкое распространение в прилегающих к нему водотоках и соседних водоемах. Следует заметить, что старинные искусственные водоемы, как правило, являются очень интересными в гидроботаническом отношении. В Западной Европе, даже самые небольшие и неглубокие сельские пруды, в связи с обнаружением в них редких видов растений, являются объектами особой заботы и охраны (Essl Franz, 2001). Пруд Дворянский, являясь природно-исторической ценностью, должен стать объектом ботанического мониторинга и местом стационарных исследований популяции краснокнижного вида Самарской области – осоки богемской.

Таблица 3. Прибрежно-водная и водная флора водных экосистем Ставропольского района

|

Экологические типы, названия видов |

Семейства |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Виды «водного ядра» флоры - гидрофиты Ceratophyllum demersum L. |

Ceratophyllaceae |

+ |

+ |

|||

|

Elodea canadensis Michx. |

Hydrocharitaceae |

+ |

+ |

|||

|

Hydrocharis morsus-ranae L. |

Hydrocharitaceae |

+ |

+ |

|||

|

Lemna minor L. |

Lemnaceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

L. trisulca L. |

Lemnaceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

Nimpaea alba L. |

Nymphaeacee |

+ |

||||

|

Nuphar lutea (L.) Smith |

Nymphaeacee |

+ |

||||

|

Persicaria amphibia (L.) S.F. Gray |

Polygonaceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

Potamogeton crispus L. |

Potamogetonaceae |

+ |

||||

|

P. berchtoldii Fieb. |

Potamogetonaceae |

+ |

||||

|

P. lucens L. |

Potamogetonaceae |

+ |

||||

|

P. perfoliatus L. |

Potamogetonaceae |

+ |

+ |

|||

|

Spirodela polyrhisa (L.) Schleid |

Lemnaceae |

+ |

+ |

|||

|

Utricularia vulgaris L. Прибрежные виды |

Lentibulariaceae |

+ |

||||

|

Гелофиты A. gramineum Lej. |

Alismataceae |

+ |

||||

|

A. plantago-aquatica L. |

Alismataceae |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Butomus umbellatus L. |

Butomaceae |

+ |

+ |

|||

|

Equsetum fluviatile L. |

Equisetaceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

Glyceria maxima (Hartm) Holmb. |

Poaceae |

+ |

+ |

|||

|

Phragmites australis (Cav.) Trin. ex Steud. |

Poaceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

Sagittaria sagittifolia L. |

Alismataceae |

+ |

+ |

Продолжение таблицы 3

|

1 |

2 |

3 4 5 6 7 |

|

Scirpus lacustris L. |

Cyperaceae |

+ + + |

|

Sparganium erectum L. |

Sparganiaceae |

+ + |

|

Typha angustifolia L. |

Typhaceae |

+ + + + |

|

T. latifolia L. |

Typhaceae |

+ + + + |

|

Гигрогелофиты |

||

|

Agrostis stolonifera L. |

Poaceae |

+ + + + |

|

Bolboschoenus maritimus (L.) Palla |

Cyperaceae |

+ |

|

Carex acuta L. |

Cyperaceae |

+ |

|

C. riparia Curt. |

Cyperaceae |

+ |

|

C. vesicaria L. |

Cyperaceae |

+ |

+ |

|||

|

Eleocharis palustris (L.) Roem et Schult. |

Cyperaceae |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

E. mamillata Lindb. fil. |

Cyperaceae |

+ |

||||

|

Glyiceria plicata (Fries.) Fries. |

Poaceae |

+ |

+ |

|||

|

Hyppuris vulgaris L. |

Hyppuridaceae |

+ |

||||

|

Lythrum salicaria L. |

Lythraceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

L. virgata L. |

Lythraceae |

+ |

+ |

|||

|

Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb |

Primulaceae |

+ |

||||

|

Oenanthe aquatica (L.) Poir. |

Umbelliferae |

+ |

+ |

|||

|

Rorippa amphibia (L.) Bess. |

Brassicaceae |

+ |

+ |

|||

|

Заходящие в воду береговые. Гиг- |

||||||

|

рофиты |

||||||

|

Alopecurus aeqalis Sobol. |

Poaceae |

+ |

||||

|

Bidens cernua L. |

Asteraceae |

+ |

||||

|

Bidens frondosa L. |

Asteraceae |

+ |

||||

|

B. tripartita L. |

Asteraceae |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Carex bohemica Schreb. |

Cyperaceae |

+ |

||||

|

C. nigra Reichard. |

Cyperaceae |

+ |

||||

|

C. pseudocuperus L. |

Cyperaceae |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

C. vulpina L. |

Cyperaceae |

+ |

+ |

|||

|

Chaiturus marrubiastrum (L.) Reichenb. |

Lamiaceae |

+ |

+ |

|||

|

Echinochloa crusgalli (L.) Beauv. |

Poaceae |

+ |

+ |

|||

|

Equisetum palustre L. |

Equisetaceae |

+ |

+ |

|||

|

Epilobium adenocaulon Hausskn. |

Onagraceae |

+ |

||||

|

E. palustre L. |

Onagraceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

E. rubescens Rudb. |

Onagraceae |

+ |

||||

|

Galium palustre L. |

Rubiaceae |

+ |

+ |

|||

|

G. uliginosum L. |

Rubiaceae |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Gnaphalium uliginosum L. |

Asteraceae |

+ |

||||

|

Juncus articulatus L. |

Juncaceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

J. gerardii Loisel |

Juncaceae |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Leersia oryzoides (L.) Sw. |

Poaceae |

+ |

||||

|

Lycopus europeus L. |

Lamiaceae |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

L. exaltatus L. |

Lamiaceae |

+ |

+ |

|||

|

Lysimachia nummularia L. |

Primulaceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

L. vulgaris L. |

Primulaceae |

+ |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

Mentha arvensis L. |

Lamiaceae |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Myosotis palustris (L.) L. |

Boraginaceae |

|||||

|

M. caespitosa K.F. Schultz. |

Boraginaceae |

+ |

||||

|

Myosoton aquaticum (L.) Moench |

Cariophyllaceae |

+ |

||||

|

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert |

Poaceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

Poa palustris L. |

Poaceae |

+ |

||||

|

Ranunculus sceleratus L. |

Ranunculaceae |

+ |

||||

|

Rorippa austriaca (Grantz. Bess) |

Brassicaceae |

+ |

+ |

|||

|

Продолжение таблицы 3 |

||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

R. palustris (L.) Bess. |

Brassicaceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

Salix alba L. |

Salicaceae |

+ |

+ |

|||

|

S. cinerea L. |

Salicaceae |

+ |

+ |

|||

|

S. fragilis L. |

Salicaceae |

+ |

+ |

|||

|

S. rosmarinifolia L. |

Salicaceae |

|||||

|

S. triandra L. |

Salicaceae |

|||||

|

S. viminalis L. |

Salicaceae |

+ |

+ |

|||

|

Scirpus sylvaticus L. |

Cyperaceae |

+ |

+ |

+ |

||

|

Scutellaria galericulata L. |

Lamiaceae |

+ |

+ |

|||

|

Solanum dulcamara L. |

Solanaceae |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Stachys palustris L. |

Lamiaceae |

+ |

+ |

+ |

+ |

|

|

Veronica anagallis-aquatica L. |

Scrophulariaceae |

+ |

||||

|

V. scutellata L. |

Scrophulariaceae |

+ |

+ |

|

Гигромезофиты и мезофиты Alnus glutinosa L. |

Betulaceae |

+ |

|

Agrostis gigantea Roth |

Poaceae |

+ |

|

Achillea millefolium L. |

Asteraceae |

+ + + |

|

Alopecurus pratense L. |

Poaceae |

+ |

|

Althaea officinalis L. |

Malvaceae |

+ + |

|

Amoria repens (L.) C. Presl |

Fabaсeae |

+ |

|

Arctium tomentosum Nitt. |

Asteraceae |

+ |

|

Artemisia procera L. |

Asteraceae |

+ + + + |

|

Berteroa incana (L.) DC |

Brassicaceae |

+ |

|

Bromopsis inermis (Leys.) Holub. |

Poaceae |

+ |

|

Calystegia sepium (L.) R. Br. |

Convolvulaceae |

+ |

|

Carex hirta L. |

Cyperaceae |

+ + + |

|

Chenopodium album L. |

Chenopodiaceae |

+ |

|

Ch. glaucum L. |

Chenopodiaceae |

+ |

|

Cirsium setosum (Willd.) Bess. |

Asteraceae |

+ + + + |

|

Cyclachaena xantiifolia (Nutt) Fressen |

Asteraceae |

+ |

|

Equisetum arvense L. |

Equisetaceae |

+ + |

|

Elytrigia repens (L.) Nevski |

Poaceae |

+ + + + |

|

Erigeron canadensis L. |

Asteraceae |

+ |

|

Euforbia virgata Waldst. et Kit |

Euforbiaceae |

+ |

|

Eupatorium cannabinum L. |

Asteraceae |

+ |

|

Filipendula ulmaria (L.) Maxim. |

Rosaceae |

+ |

|

Galium aparine L. |

Rubiaceae |

+ |

|

Geranium palustre L. |

Geraniaceae |

+ |

|

G. pratense L. |

Geraniaceae |

+ |

|

Geum aleppicum Jacq. |

Rosacae |

+ + |

|

Heracleum sibiricum L. |

Apiaceae |

+ |

|

Humulus lupulus L. |

Cannabaceae |

+ + |

|

Inula britannica L. |

Asteraceae |

+ + + |

|

I. helenium L. |

Asteraceae |

+ |

|

Libanotis itermedia Rupr. |

Umbelliferae |

+ |

|

Lithospermum officinale L. |

Scrophyllariaceae |

|

|

Medicago lupulina L. |

Fabaceae |

+ |

|

Melilotus officinalis L.. |

Fabaceae |

+ |

|

Persicaria lapathifolia (L.) S.F. Gray. |

Polygonaceae |

+ + + |

|

Phleum pratense L. |

Poaceae |

+ |

|

Plantago intermedia D.C. |

Plantaginaceae |

+ + + |

|

Poa pratensis L.s.l. |

Poaceae |

+ |

|

Potentilla anserina L. |

Rosaceae |

+ + + + + |

|

Ptarmica salicifolia (Bess.) Serg. |

Asteraceae |

+ + + + |

|

Ranunculus acris L. |

Ranunculaceae |

+ |

|

R. repens L. |

Ranunculaceae |

+ + + |

|

Rubus caesius L. |

Rosaceae |

|

|

Продолжение таблицы 3 |

||

|

1 |

2 |

3 4 5 6 7 |

|

Rumex confertus Willd. |

Polygonaceae |

+ + + + |

|

Senecio tataricus Less. |

Asteraceae |

+ |

|

Scrophullaria nodosa L. |

Scrohullariaceae |

+ |

|

Symphitum officinale L. |

Scrohullariaceae |

+ |

|

Stachys recta L. |

Lamiaceae |

+ |

|

Stellaria graminea L. |

Cruciferae |

+ |

|

Taraxacum officinale L. |

Asteraceae |

+ |

|

T. sirotinum L. |

Asteraceae |

+ |

|

Trifolium pratense L. |

Fabaceae |

+ + + + |

|

Tripleurospermum perforatum (Merat) M. |

Asteraceae |

+ + |

|

Lainz |

||

|

Verbascum orientale (L.) All. |

Scrophulariaceae |

+ |

|

Urtica dioica L. |

Urticaceae |

+ + + + |

ИТОГО 147 ^ m S m r2

Список литературы История и гидроботаническая характеристика пруда Дворянского (Ставропольский район)

- Атлас. Самарская область. ФГУП «Омская картографическая фабрика», 2005. 56 с.

- Лобанова Н. К роду отцов своих. Семейная историческая хроника дворянских родов Сосновских, Шишковых, Харьяковых. Тольятти: Атриум, 2001. 533 с.

- Овсянников В.А. Ставрополь -Тольятти. Страницы истории. Ч. 1. Изд-во Фонда «Развитие через образование». 1996. 354 с.

- Папченков В.Г., Соловьева В.В. Анализ флоры прудов Среднего Поволжья//Бот. журн. 1995. Т. 80.№7. С. 59-67.

- Папченков В.Г. Растительный покров водоемов и водотоков Среднего Поволжья: Монография. Ярославль: ЦМП МУБиНТ, 2001. 200 с.

- Плаксина Т.И. Редкие исчезающие растения Самарской области. Самара: Изд-во «Самарский Университет». 1998. 272 с.

- Прыткова М.Я. Малые водохранилища лесостепной и степной зон СССР: Осадконакопление. Л.: Наука, Лен. отд., 1979. 172 с.

- Ставрополь на Волге и его окрестности в воспоминаниях и документах. Тольятти: Городской музейный комплекс «Наследие», 2004. 340 с.

- Essl Franz. Der Dorfteich in Weidern bei Sierning -ein naturkundliches Jenvel//OKO-L. 2001. 23. № 1. S. 19-22.