История и состояние запасов осетровых (Acipenseridaе) в Каспийском бассейне

Автор: Власенко А. Д., Булгакова Т. И., Лепилина И. Н., Коноплева И. В., Сафаралиев И. А.

Журнал: Вестник Мурманского государственного технического университета @vestnik-mstu

Статья в выпуске: 2 т.23, 2020 года.

Бесплатный доступ

Анализ материалов многолетних исследований, характеризующих современное состояние запасов осетровых рыб в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне, и динамики промысловых уловов белуги, осетра и севрюги в XX–XXI вв. свидетельствует о том, что ведущее значение в объемах вылова занимает Северный Каспий, где ежегодно изымается более 70 % осетровых рыб. В первой половине ХХ в. запасы осетровых определялись масштабами естественного размножения в реках и объемами промысла, во второй половине на формирование запасов осетровых начали интенсивно воздействовать природные и антропогенные факторы. Развитие гидростроительства на реках, увеличение изъятия пресноводного стока, снижение уровня моря до отметки –29,0 мБС, загрязнение промышленными и сельскохозяйственными стоками обусловили необходимость разработки комплекса мероприятий по воспроизводству, сохранению и рациональному использованию водных биологических ресурсов Каспия. В результате исследований определена ответная реакция осетровых на изменившиеся условия воспроизводства с целью восстановления и увеличения их промысловых запасов; установлены высокая экологическая приспособленность осетровых к различным условиям жизни в пределах своего ареала, их исключительная пластичность и ярко выраженная внутривидовая дифференциация. Эти показатели свидетельствуют о возможности создания условий, соответствующих требованиям к качеству воды для жизнедеятельности осетровых в период миграции и размножения. В ходе анализа полученных данных оценено влияние зарегулирования стока реки Волги на эффективность естественного воспроизводства осетровых; показана роль промышленного осетроводства в формировании запасов осетровых; дана оценка численности молоди в Северном Каспии и взрослых особей на нагульных пастбищах моря; выявлены тенденции изменения количества производителей осетровых, мигрирующих в Волге на места нереста; определена перспектива восстановления и рационального использования осетровых в Волжско-Каспийском бассейне.

Осетровые, запасы, нерестилища, промысел, уловы, водность, воспроизводство, промысловый возврат, sturgeon, stocks, spawning grounds, fishing, catches, water availability, reproduction, fishing return

Короткий адрес: https://sciup.org/142224553

IDR: 142224553 | УДК: 597.442-152.6 (262.81) | DOI: 10.21443/1560-9278-2020-23-2-105-114

Текст статьи История и состояние запасов осетровых (Acipenseridaе) в Каспийском бассейне

В море и реках Волжско-Каспийского бассейна обитают рыбы семейства осетровых: белуга (Huso huso Linnaeus, 1758), осетр русский (Asipenser gueldenstaedtii Brandt, 1833), осетр персидский (Asipenser persicus Borodin, 1897), севрюга (Asipenser stellatus Pallas, 1771), шип (Asipenser nudiventris Lovetsky, 1828), стерлядь (Asipenser ruthenus Linnaeus, 1758). Крупные по размеру и весу, обладающие высокими вкусовыми качествами осетровые на протяжении всей истории развития рыболовства подвергались чрезмерно интенсивному и продолжительному воздействию промысла.

Наиболее высокими уловы этой ценной рыбы были в начале прошлого столетия (ежегодно добывалось свыше 39 тыс. т). В период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.) уловы Волжско-Каспийского бассейна устойчиво снижались (2,14–7,61 тыс. т). В 1950–1960-х гг. научные и промышленные рыбохозяйственные организации провели комплекс мероприятий с целью восстановления и увеличения запасов осетровых, включающий разработку и внедрение новых правил рыболовства в низовьях рек; повидовое квотирование; строительство рыбоводных заводов; мелиорацию и создание искусственных нерестилищ; введение норм, запрещающих выполнение дноуглубительных работ в период массового ската молоди и т. д. В результате реализации указанных мероприятий в 1970–1980-е гг. уловы увеличились в два раза (до 28,86 тыс. т). Высокими они оставались до 1990 г. (16,31 тыс. т), затем с распадом Советского Союза, нестабильной экономической обстановкой, ростом браконьерства уловы значительно снизились и в 2000–2005 гг. составили 1,67–0,84 тыс. т.

В настоящей работе приводится исторический очерк литературных данных и материалов исследований авторов (с 1965 г.), в которых анализируется состояние запасов и воспроизводства осетровых в ХХ–ХХI вв. в Каспийском бассейне и даются рекомендации по их восстановлению. Данная статья дополняет и расширяет предыдущие публикации авторов, направленные на введение моратория на промышленный вылов осетровых, сокращение численности которых обусловлено повышением уровня загрязнения вод бассейна, расширением браконьерского промысла и уменьшением акватории исследований в Каспийском море в связи с его разделением между прикаспийскими государствами.

Материалы и методы

В качестве материалов исследования использованы: 1) литературные источники по указанной проблеме; 2) данные, полученные авторами при проведении тралово-сетных съемок в Каспийском море, в период работы речных закидных неводов на рыболовных участках, в ходе осуществления учетных съемок на нерестилищах и в русле реки Волги; 3) статистические данные по вылову осетровых за 120летний период наблюдений в Каспийском бассейне 1 ( Гуревич и др., 1962; Иванов, 2000 ).

Тралово-сетные съемки осетровых в Каспийском море проводились на научно-исследовательских судах РПС или РС-300 (мощность двигателя 300–800 л. с.); применялись тралы длиной 9 и 24,7 м, ставные сети длиной до 500 м с набором ячей 28–200 мм.

В Волге и ее дельте лов осетровых осуществлялся на тоневых участках с помощью речных закидных неводов; ежедневно контролировалось до шести притонений.

В ходе наблюдения за миграцией личинок на участке Волги (от п. Барбаши до с. Замьяны) использовались ихтиопланктонные сети ИКС-80 на стационарных створах учета; экспозиция постановки сетей составляла 10 мин.

В связи с отсутствием статистических данных по раздельному объему вылова русского и персидского осетра для сравнения многолетних биологических показателей за период 1900–2018 гг. применили общее название этих видов "осетр".

Исследования состояния запасов и воспроизводства осетровых выполнялись согласно Инструкциям по сбору и первичной обработке материалов водных биоресурсов Каспийского бассейна и среды их обитания 2 . Для характеристики гидрологического режима в бассейне Нижней Волги от плотины Волжской ГЭС до устья Каспийского моря использовали ежегодные справочники Астраханского центра гидрометеослужбы (АЦГМС) и Росгидрометцентра России.

Результаты и обсуждение

Динамика уловов осетровых в Каспийском бассейне

Осетровые по образу жизни относятся к проходным рыбам (кроме стерляди). В периоды роста и нагула особи находятся в море, а в период размножения – в реках. Для осетровых характерна сезонная миграция. В осенне-зимний период, когда северная часть моря покрывается льдом, осетровые мигрируют в Средний и Южный Каспий вдоль западного и восточного побережий до Ирана, где активно питаются и могут жить длительное время до созревания половых продуктов; в весенне-летний период основная часть популяции возвращается на север, где проходит основной рост и развитие на кормовых площадках мелководной зоны. Рыбы, достигшие половой зрелости, направляются в реки: преимущественно в Волгу (70 %) и Урал (20 %), остальные – в Терек, Сулак и Куру. На акватории Северного Каспия формируются основные запасы осетра (70 %), севрюги (57 %), белуги (65 %). Промысел осетровых до середины ХХ столетия осуществлялся в море и реках бассейна.

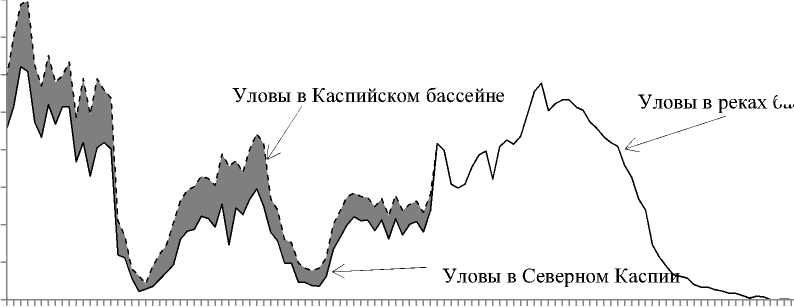

В зависимости от организации промысла и пропуска производителей к местам размножения, условий их нереста в реках Каспия колебалась и величина пополнения запасов, впоследствии и добыча этих рыб в том или ином районе моря. Основная масса осетровых на протяжении всей истории каспийского красноловья добывалась в водах Северного Каспия (рис. 1).

м о ч

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

Рис. 1. Уловы осетровых в Каспийском бассейне

Fig. 1. Sturgeon catches in the Caspian basin

бассейна

Годы

Динамика численности и запасов большинства водных биологических ресурсов (ВБР) зависит от интенсивности промысла, степени эксплуатации запасов. Осетровые не исключение. Вылов осетровых в Каспии перед Первой мировой войной превышал 25 тыс. т. В 1917–1924 гг. уловы варьировали от 4 до 10 тыс. т, что способствовало восстановлению запасов осетровых. Интенсивный морской промысел, получивший развитие в 1930-е гг., в течение пяти лет привел к повышению уловов осетровых до 20,5–22,13 тыс. т (рис. 1).

Период 1941–1945 гг. характеризовался ослаблением рыболовства. Во время Великой Отечественной войны уловы осетровых снизились до 3,89–7,61 тыс. т. С 1946 г. интенсивность вылова осетровых стала увеличиваться; в ходе промысла использовалось до 700 тыс. частиковых сетей (Коробочкина, 1964). В Волжско-Каспийском бассейне располагалось свыше тысячи неводных тоней, 350 плавов, различные ставные орудия лова (крючковые снасти, сети, вентери, неводы и т. д.), и к 1950 г. уловы осетровых возросли до 13,5 тыс. т. В 1951 г. в Каспийском море начал интенсивно развиваться сетной промысел частиковых рыб, что привело к резкому сокращению численности осетровых. Ежегодно капроновыми сетями уничтожалось большое количество молоди (до 2–3 млн экз.) (Коробочкина, 1964). По настоятельным рекомендациям ученых и многих работников рыбной отрасли, в начале 1960-х гг. был повсеместно запрещен морской промысел рыб. Это позволило увеличить численность нерестовых популяций и объемы вылова производителей в реках бассейна. В середине 1970-х гг. уловы осетровых достигли максимального уровня в 28,86 тыс. т (рис. 1), при этом основной объем вылавливали в Волге (90 % осетра, более 60 % белуги и около 30 % севрюги), остальную часть осетровых добывали в дельтах Урала, Куры, Терека. В прибрежной зоне Ирана вылов составлял 5–10 % от общего изъятия в водоеме (Иванов, 2000). Высокие уловы осетровых (16–26 тыс. т) сохранялись до 1990 г., затем ежегодно снижались, и в 2000 г. величина добычи составила 1,67 тыс. т. Из-за напряженного состояния запасов осетровых в Волжско-Каспийском рыбохозяйственном бассейне был запрещен промысел белуги с 2000 г., а осетра и севрюги – с 2005 г.

Изучение истории развития рыболовства в Каспийском бассейне показывает, что в период зарегулированного стока 3 при ухудшении экологической обстановки и уменьшении объемов естественного воспроизводства даже рациональная организация промысла не позволяла поддерживать запасы осетровых на уровне первой половины ХХ в.

Влияние уровня моря на численность и распределение осетровых

Уровень Каспийского моря под влиянием природных и антропогенных факторов подвержен резким колебаниям ( Катунин, 2014 ). Наиболее низкие горизонты воды наблюдались в 1976–1980 гг., когда уровень понизился в среднем до отметки –28,42 мБС (Балтийская система высот) (табл. 1).

Таблица 1. Средние уловы молоди осетровых в Северном Каспии при различных уровнях моря, экз./100 тралений

Table 1. Average catches of juvenile sturgeon in the North Caspian at different sea levels, ind. for 100 trawls

|

Периоды |

Уровень моря, мБС |

Белуга |

Осетр* |

Севрюга |

Всего |

|

1948–1950 |

–27,92 |

0,20 |

198,5 |

21,0 |

219,70 |

|

1951–1955 |

–28,26 |

0,76 |

91,6 |

31,2 |

123,56 |

|

1956–1960 |

–28,24 |

0,92 |

124,8 |

50,5 |

176,22 |

|

1961–1965 |

–28,36 |

2,26 |

77,4 |

59,9 |

139,56 |

|

1966–1970 |

–28,29 |

4,46 |

37,6 |

41,9 |

83,96 |

|

1971–1975 |

–28,45 |

6,32 |

22,8 |

27,2 |

56,32 |

|

1976–1980 |

–28,72 |

5,60 |

21,6 |

13,4 |

40,60 |

|

1981–1985 |

–28,09 |

10,70 |

53,0 |

34,3 |

98,00 |

|

1991–1995 |

–26,69 |

7,05 |

68,0 |

30,0 |

105,05 |

|

1996–2000 |

–26,93 |

11,05 |

74,1 |

27,0 |

112,15 |

|

2001–2006 |

–27,10 |

7,40 |

47,2 |

9,2 |

64,10 |

|

2007–2010** |

–27,215 |

1,55 |

22,5 |

4,25 |

28,30 |

|

2011–2015** |

–27,678 |

0,20 |

49,0 |

2,60 |

51,80 |

|

2016–2018** |

–27,980 |

2,50 |

54,3 |

1,83 |

58,63 |