История интродукции и современное состояние Fagus sylvatica L. (Fagaceae) в Ботаническом саду Санкт-Петербургского лесотехнического университета

Автор: Лаврентьев Н.В., Фирсов Г.А., Потокин А.Ф.

Журнал: Вестник аграрной науки @vestnikogau

Рубрика: Современные агротехнологии

Статья в выпуске: 1 (40), 2013 года.

Бесплатный доступ

Бук лесной (Fagus sylvatica L.) выращивается в ботаническом саду Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета с начала 1850-х гг. Он может сильно обмерзать в аномально-холодные зимы, однако в настоящее время обмерзания минимальны или отсутствуют, лучшие экземпляры достигают 18,5 м высоты. Плодоношение его впервые отмечено в 1990-х гг. Н.Е. Булыгиным, О.А. Связевой, Г.А. Фирсовым [5] и Н.Е. Булыгиным, С.Г. Сахаровой [6], однако, качество семян было не изучено и оставалось неизвестным. В 2012 г. авторами статьи обнаружен самосев, что свидетельствует об улучшении адаптивных возможностей данного вида в условиях потепления климата.

Бук лесной, интродукция растений, ботанический сад спбглту, самосев, всходы, зимостойкость, изменение климата, биология прорастания, ботанический сад бин ран, фенология

Короткий адрес: https://sciup.org/147124053

IDR: 147124053 | УДК: 582.632.2:631.52:727.64(470.23-25)

Текст научной статьи История интродукции и современное состояние Fagus sylvatica L. (Fagaceae) в Ботаническом саду Санкт-Петербургского лесотехнического университета

В лесах северного полушария известно 10 видов бука ( Fagus L.). [21] Буки – листопадные деревья до 45-50 м высоты с гладкой корой и удлинёнными острыми зимними почками . Листья очередные , двурядно расположенные , тёмно - зелёные летом и коричневатые , бронзовые или соломенно - жёлтые осенью , на коротких опушённых черешках . Листовая пластинка эллиптическая или яйцевидно - эллиптическая , тонкая , с перистым жилкованием , цельнокрайная , слегка волнистая по краю , боковые жилки параллельные , оканчивающиеся у острых или неясно выраженных зубцов , реснитчатые , снизу особенно по жилкам опушенные . Прилистники заметны на молодом росте , но быстро опадают . Буки однодомные , цветки раздельнополые в соцветиях , появляющихся в пазухах нижних листьев , одновременно с их распусканием , или до распускания . Тычиночные цветки в головчатых соцветиях , свисающих на длинных ножках , с мелким и малозаметным околоцветников . Пестичные цветки короткие , жёсткие , пазушные , обычно по 2 в общей плюске , они окружены 4- лопастной обёрткой , сидящей на ножке . К моменту созревания плодов она разрастается и древеснеет . Снаружи обёртка ( плюска ) покрыта короткими крепкими колючками , при созревании осенью во время листопада частично растрескивается на 3 или 4 доли . Плод – трёхгранный остроребристый орех с тонкой деревянистой блестящей оболочкой , может иметь маленькое крыло . В каждом орехе по одному , редко по два семени , зародыш со складчатыми семядолями . Из 7 родов семейства Fagaceae только у представителей родов Fagus и Nothofagus семядоли при прорастании выносятся наружу ( с надземным прорастанием ). Репродуктивная фаза наступает с 20-40 лет при одиночном стоянии и с 60-80 лет в насаждениях . Урожайные годы бывают через 3-5 и даже через 10 лет . [15, 23]

По мнению западноевропейских дендрологов , бук лесной , европейский или обыкновенный ( Fagus sylvatica L.) – одно из самых величественных и прекрасных деревьев , и лишь очень немногие виды могут сравниться с ним по своим размерам и декоративности [21]. Бук лесной – важное дерево в лесном хозяйстве многих европейских стран , даёт ценную древесину , орехи съедобны и содержат буковое масло . [21]

История интродукции

В Императорском Лесном институте этот вид выращивал Рихард Иванович Ш редер [20], который подвёл первые итоги индтродукции деревьев и кустарников , при особом внимании « к необыкновенно жестокой зиме 1860-61 г .». В 1844 г . он переехал в Россию , в течение 6 лет заведовал некоторыми частными садовыми учреждениями , а в 1850 г . был назначен садовником С .- Петербургского лесного и межевого института , где проработал до 1862 г . [18, 19] Р . И . Ш редер стал проводить наблюдения в Санкт - Петербурге почти сразу после своего приезда сюда , когда он еще не был на официальной должности в Лесном институте . В 1861 г . он опубликовал первую дендрологическую сводку арборетума Лесного института , где Fagus sylvatica отнёс ко « второму отделению » видов , зимующих под « легкой покрышкой , по крайней мере , редко , и то лишь немного отзябающие на верхушках веток ». [20] Так как в этом случае Ш редер справедливо считал важным величину экземпляров , то он выразил её цифрами в футах , для бука лесного это было 9 футов ( около 2,7 м выс .). При этом Ш редер особо отметил , что бук ( единственный среди буков в этом списке ) « очень пострадал в нынешнем году ». Очевидно , что у Ш редера этот вид был представлен молодыми растениями в вегетативном состоянии . Таких размеров бук лесной достигает не менее чем в десятилетнем или даже ещё более старшем возрасте . Можно предположить , что этот вид стал выращиваться в Императорском Лесном институте с первых лет деятельности здесь Р . И . Ш редера , с начала 1850- х годов .

В сентябре 1886 г . главным садовником Императорского Лесного института ( ныне Санкт - Петербургского государственного лесотехнического университета им . С . М . Кирова – ЛТУ ) был зачислен Эгберт Людвигович Вольф . [17] Итоги своей интродукционной деятельности он приводит в одной из своих первых публикаций в 1891 г . указывает в списке Дендрологического сада F. sylvatica , растущим в дендросаду и в парке . Экземпляры укрывались на зиму , это были небольшие плохо растущие растения . [7] Из этой публикации Вольфа видно , что F. sylvatica стал выращиваться в Лесном Институте с самого первого года его деятельности здесь , с 1886 г .

В работе Э . Л . Вольфа « Дендрологический сад Императорского Лесного Института », опубликованной в « Известиях Императорского Лесного Института » вып . XIII, XV, XXIV, эти издания , опубликованные в период с 1905 до 1913 гг ., охватили только часть коллекции ( по алфавиту , от Acanthopanax до Ledum) , род Fagus попал в их число . Оттуда мы можем узнать , что « Два сеянца бука ( из германских семян , высаженные маленькими в 1886 г . в IV уч . ( под № 28), зимуют хорошо ; летом 1904 г . имеют выш . в 2,3 м . и 1,75 м . и вместе образуют красивый куст диам . в 2,5 м .; ствол более высокого экземпляра имеет (0,5 м . от земли ) диам . в 0,04 м . Пока они были маленькие , они прикрывались на зиму соломою , теперь же завязывают соломою только стволы ». [8] В этой публикации указывается , что бук лесной ( лучший экземпляр ) в возрасте 19 лет достигал 2,3 м высотой и рос кустом , несомненно , из - за обмерзаний . Очевидно , молодые особи бука в условиях климата тех лет не могли расти в Санкт - Петербурге без укрытия на зиму . К сожалению , до сегодняшних дней эти экземпляры в составе коллекции дендросада не сохранились .

Что касается возможностей и перспектив выращивания бука во времена Вольфа под Петербургом – Петроградом , то тогда , во времена более холодного климата , мнение Э . Л . Вольфа [9] было таким : « Бук для континентальной России менее пригоден , чем для западной . В морском климате Петрограда , на защищённых местоположениях , буки могут ещё влачить своё существование , крайне медленно разростаясь в кустарниковые деревца . Лучше преуспевают в Прибалтийском крае , но значение общеприменимых парковых деревьев приобретают лишь на юге от южной Курляндии ». Разводить бук , по мнению Вольфа [9], следовало : « Коренные виды и кровавый бук – свежие семена ; отводки , прививка в теплице ».

В своей известной монографии 1917 г . по морозостойкости древесных растений , подводившей итог его 30- летних наблюдений в Императорском Лесном Институте , Э . Л . Вольф [10] отнёс бук лесной к незимостойким породам III-IV групп зимостойкости , такой же зимостойкостью он охарактеризовал и его форму atropurpurea Ait., хотя при этом отметил , что « обе породы , окрепши на месте в старшем возрасте , быть может , III». Кроме бука лесного , в этом списке Вольфа ещё два вида :

-

F. americana Sw. и F. orientalis Lipsky. Все они были незимостойкими ( хотя полностью не вымерзали ), и ни один вид не плодоносил .

Двенадцатью годами позже среди замечательных деревьев парка и арборетума Ленинградского лесного института Э . Л . Вольф [11] упоминает и бук в денрологическом саду ( данные о возрасте и размерах растений относятся к 1924 г .): « Восточный бук – Fagus orientalis , Lipsky, Кавк . – 24 лет , выс . 1,5 м . Обыкновенный бук – F. silvatica L. Зап . Европ . 38 лет , выс . 7,4 м ., диам . 0,145 м ., не имея подгона , идёт сильно в ширину . Кровавокрасный бук – F. silv. v. atropurpurea Ait., Тироль – 22- х лет , 2,75 м . выс ., диам . главного ствола 0,03 м ». Очевидно , что в те времена бук лесной , как и другие виды бука , обмерзал и не плодоносил .

На момент публикации в 1952 г . второго тома издания « Деревья и кустарники СССР » считалось , что бук лесной « В Ленинграде достигает 10 м выс .». [15]

По данным Н . М . Андронова [2], перед суровыми зимами конца 1930- х гг ., в 1937-38 гг ., бук лесной , 1886 года посадки , в ЛТУ достигал 10,0 м высотой , находился в вегетативном состоянии , в аномально суровую зиму 1939-40 г . обмёрз до снежного покрова , погиб в годы Великой Отечественной войны , но всё же был рекомендован Н . М . Андроновым для культуры в Ленинграде . В следующей своей работе Н . М . Андронов [3] уточняет : этот вид представлен в Лесотехнической академии сравнительно старыми экземплярами и в обычные зимы растет сравнительно хорошо , но в суровые зимы (1939-1940, 1955-1956 гг .) стволы обмерзают до уровня снежного покрова . Зимой 1939-1940 г . погиб экземпляр бука лесного , который достигал высоты 10 м . О плодоношении ничего не говорится .

П . А . Акимов и Н . Е . Булыгин [1] среди наиболее интересных деревьев и кустарников дендрологического сада и парка Ленинградской лесотехнической академии приводят бук лесной : местонахождение – участки 20 а , 21, 22 и 31 Верхнего дендросада , число штук – более 5, возраст на тот момент – 18 лет ( возраст поросли ), зимостойкость по Вольфу – IV группа ( сильно обмерзающий ), в вегетативном состоянии , местонахождение самого крупного экземпляра – на участке В -22, год посева семян – 1928 и 1933. Размеры не приводятся .

В Санкт - Петербурге во второй половине XX века в период повторяющихся аномально - суровых зим отмечалось сильное обмерзание бука лесного . Так в ботаническом саду Ботанического института им . В . Л . Комарова РАН ( БИН ) после зимы 1986/87 г ., одной из самых суровых зим прошедшего столетия , у него обмерзли скелетные ветви , а отдельные экземпляры в результате этого погибли после следующей зимы , в 1988 г . [19] Следует заметить , что в Ботаническом саду БИН этот вид не плодоносит . А . Г . Головач [11] в середине 1970- х гг . у одного из трёх экземпляров Парка - дендрария БИН отмечал цветение ( участок 133).

С . Я . Соколов [15] справедливо отмечал , что « К недостатку влаги в атмосфере и низкой температуре воздуха бук более чувствителен , чем Quercus robur . Это лимитирует возможность продвижения его культуры в Европейской части СССР ». Тем не менее , интересно заметить , что этот вид может быть интродуцирован дальше на север , в подзону средней тайги . Он выращивается в Ленинградской области , в 110 км к северу , на научно - опытной станции « Отрадное » Ботанического института им . В . Л . Комарова РАН с 1952 г . ( семена из г . Львова , Украина ), по состоянию на 1999 г . представлял собой многовершинное дерево до 3,5 м выс ., относился к IV группе зимостойкости по шкале Э . Л . Вольфа [10] или к 4-6 – по 8- балльной шкале С . Я . Соколова [16]: от обмерзания побегов последних двух лет до отмерзания стволов до уровня снегового покрова . В Отрадном бук лесной перенёс очень суровые зимы XX столетия – 1955/56, 1978/79 и 1986/87 гг . Кроме того , в коллекции представлен ещё один , более молодой образец ( саженцы из природы Крыма в 1987 г .), оба образца в вегетативном состоянии . [14]

В сводку « Дендрологические фонды садов и парков Ленинграда » Н . Е . Булыгин , О . А . Связева и Г . А . Фирсов [5] включили F. sylvatica с характеристикой «III-IV, Fr» - впервые зафиксировав его плодоношение , при сравнительно слабой зимостойкости .

Современное состояние

В настоящее время , в первое десятилетие XXI века , ежегодный мониторинг авторов статьи за буком лесным в ботанических садах БИН и ЛТУ показывает , что обмерзание деревьев отсутствует или не превышает длины годичного прироста побегов . Деревья образуют хорошо развитую крону и достигли значительных размеров – выше и толще , чем это отмечалось ранее по литературным данным . Однако , у некоторых экземпляров видны морозобойные трещины после прошедших неблагоприятных зим второй половины прошлого века , что отметила О . А . Дудник . [13]

Плодоношение одного экземпляра бука лесного в ботаническом саду ЛТУ отмечают Н . Е . Булыгин и С . Г . Сахарова . [6] Возраст этого экземпляра по состоянию на 2000 г . оценён как дерево VIII класса возраста ( то есть , 71-80 лет ). Группа повреждаемости растений отрицательной температурой отнесена к 1-3 категории ( от растений , вымерзающих с корнем , до систематически повреждающихся отрицательной температурой , но обычно сохраняющих свою биоморфу ). Второй показатель , группа растений по устойчивости плодоношения , принят Н . Е . Булыгиным и С . Г . Сахаровой [6] для бука лесного : «1 – растения с крайне неустойчивым плодоношением ». И наконец , уровень адаптации растений для бука лесного оценен этими авторами цифрой «3 - плодоносит , но не образует всхожих семян ».

Численный состав и биометрические параметры видов семейства Fagaceae в коллекции ЛТУ изучала О . А . Дудник . [13] В основу её работы были положены данные инвентаризации древесных насаждений Ботанического сада ЛТУ , выполненной в 1984 г . Северо - Западным лесоустроительным предприятием . Проводилось сравнение коллекции на 1984 г . и 2007 г . – таксономический состав , численность , состояние и зимостойкость . За прошедшие 23 года произошло уменьшение количества экземпляров бука лесного , который считается теплолюбивой породой . Автор исследования отметила , в условиях Северо - Западного региона России этот вид трудно переносит холодный зимний климат , о чем свидетельствуют морозобойные трещины . По состоянию на 1984 г . насчитывалось 76 деревьев F. sylvatica , диаметр 4-48 см , высота 5-11 м . В 2007 г . их число сократилось до 11, средний диаметр : 20-70 см , средняя высота : от 8 до 23 м . Данные по репродуктивному состоянию О . А . Дудник не приводятся .

Материалы и методика исследований

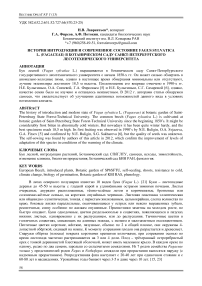

Авторами настоящей статьи в мае 2012 г . обнаружен самосев бука лесного в Верхнем дендросаду Ботанического сада ЛТУ на участке № 21, экземпляр № 13 ( группа деревьев под одним номером ). С целью оценки возобновления бука лесного 23 мая 2012 г . в начале третьего феноэтапа « разгара весны » [4] был проведен учёт всходов на пробных площадках ( Рис . 1, 2, 3). Учитывали все всходы бука только текущего года . Все площадки заложены под кроной взрослых экземпляров бука лесного . Место очень затенённое , почва перекрыта толстым слоем (5-7 см ) листового опада Fagus sylvatica , с примесью единичных листьев Quercus rubra L. от растущих по соседству деревьев .

Рисунок 1 – Самосев F. sylvatica в Верхнем дендрологическом саду Бот . сада СПбГЛТУ – у всходов по две большие семядоли и вторая пара листьев . Фото Н . В . Лаврентьев , 21 мая 2012 года

Расстояние между маточными деревьями – от 2,2 до 8,0 м. Они образуют неправильной формы куртину 23 х 21 м. Данная куртина состоит из шести деревьев. Высота самого крупного дерева 18,5 м, диаметр ствола на высоте груди на высоте груди 33 см, крона – 7,1 х 9,0 м. Высота других деревьев – от 14,5 м и ниже. Все деревья бука в этой куртине плодоносят, в их кронах в момент осмотра ещё оставались прошлогодние плоды (без семян). Отдельно стоящее дерево этого же вида, в 20 м через дорожку (участок 20а) самосева не образует.

Рисунок 2 – Самосев F. sylvatica в Верхнем дендрологическом саду Бот . сада СПбГЛТУ – семядоли ещё скрыты плюской . Фото Н . В . Лаврентьев , 23 мая 2012 года

В составе травяно - кустарничкового яруса единично встречаются Aegopodium podagraria L., Geum urbanum L., Polygonatum odoratum (Mill.) Druce. Кроме того , встречается самосев древесных видов - Euonymus sp., Fraxinus excelsior L. (14 см высотой , всходы 2010 г .), Padus avium Mill., Sorbus aucuparia L., Ulmus laevis L. ( один 10- летний экземпляр в корнях дерева бука ) высотой около 1 м , Philadelphus coronarius L. ( один экз ., 40 см выс .), Viburnum lantana L. ( один экз ., 3,20 м выс .), Vitis amurensis Rupr. ( единичные всходы 2012 г .). Сомкнутость верхнего яруса маточных деревьев бука велика и составляет от 80% до 90%.

У всех всходов бука прорастание надземное , две супротивно расположенные семядоли , крупные , почковидные , складчатые , зелёные и блестящие сверху , сизовато - белые и блестящие снизу приподнимаются над сухой подстилкой . Ближе к границе кроны и за пределами кроны маточных деревьев всходы бука более редкие , а за пределами проекции крон деревьев отсутствуют . Очевидно , в этих условиях проявляется конкуренция со стороны травяного покрова .

Рисунок 3 – Самосев F. sylvatica в Верхнем дендрологическом саду Бот . сада СПбГЛТУ – всходы вместе с конями . Фото Н . В . Лаврентьев , 21 мая 2012 года

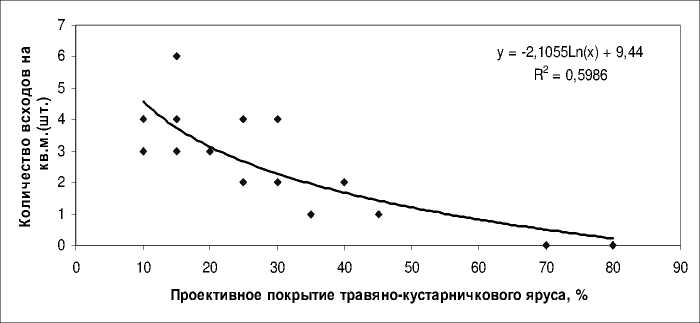

Самосев подсчитан под кронами деревьев, на 5 пробных площадках по 1 кв. м каждая. На период обследования продолжалось появление всходов, хотя массовое прорастание семян наблюдалось в начале второй декады мая. Отмечен самосев прямо у ствола материнского дерева, затеняемый нижними ветвями. Число сеянцев на площадках колебалось от 4 до 16 (в среднем 10,2 шт. на кв. м.). Средняя высота всходов бука на момент измерения составляла 10,5 см (от 7 до 13 см). Надсемядольное колено у отдельных измеренных сеянцев: 4 см, при общей высоте 12-13 см (то есть, треть от всей высоты растения). Появление первых листьев у отдельных сеянцев отмечено в конце второго этапа «Разгара весны » - начале третьего этапа.

На всех пяти пробных площадках вместе с самосевом F. sylvatica встречается самосев Acer platanoides L.: всходы от 1 до 4 лет ( редко до 7- летнего возраста ), высотой от 4 до 14 см , от 6 до 15 шт . на 1 кв . м ( в среднем 11, 4 шт . на 1 кв . м ), который может составлять конкуренцию всходам бука .

На самосеве бука , на точке роста сеянцев ( а также на молодом росте взрослых маточных деревьев ) единично встречается войлочная тля ( Prociphilus xylostei De Geer). Бук лесной считается долговечным деревом , однако в условиях интродукции , у северных пределов возможного существования в культуре в открытом грунте , долговечность снижается , о чем свидетельствуют плодовые тела грибов - трутовиков на отдельных стволах бука . Если считать , что год посева семян 1928 и 1933 [1], то на осень 2012 г . возраст этих деревьев составляет 80-85 лет .

Результаты и их обсуждение

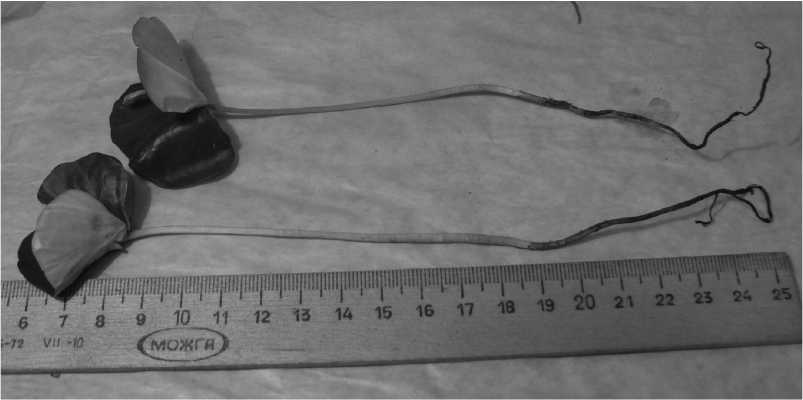

Повторная оценка состояния возобновления бука лесного проведена 3 июля 2012 года . Радиально от стволов материнских деревьев к периферии было заложено 18 пробных площадок - 1 кв . м . каждая . Кроме подсчета всходов бука оценивали в процентах проективное покрытие травяно кустарничкового яруса . На 18 площадках обнаружено 48 всходов , среднее количество на квадратный метр составило 2,7 шт . ( от 0 до 6 экземпляров ). Отмечается зависимость количества всходов от проективного покрытия травяно - кустарничкового яруса ( рис . 4).

Рисунок 4 – Зависимость количества всходов бука на 1 кв . м . от проективного покрытия травяно кустарничкового яруса

Кроме того , нами были измерены : средняя высота всходов бука , которая составляла на момент измерения - 12,5 ( от 8 до 16 см ); подсемядольное колено – 8,1 см ( от 5 до 12 см .); надсемядольное колено у измеренных сеянцев : 4,4 см ., ( от 1 до 7 см .) ( рис . 5).

Рисун ходов

Необходимо отметить , что у 70% обследованных всходов надсемядольные части повреждены войлочной тлёй ( побеги или листья ).

При повторном обследовании успешности роста и развития всходов бука 17 сентября 2012 г . ( начало первого феноэтапа подсезона « Золотая осень ») выявлено значительное сокращение их численности - обнаружено всего 10 шт . Очевидно , что в молодости сеянцы этого вида чувствительны к сильному затенению . Это подтверждает и тот факт , что те всходы , которые в мае были пересажены на питомник БИН , в условия с лучшей освещенностью , сохранились и подросли , имея на момент обследования более крупные размеры и большее количество листьев .

Средняя высота сохранившихся 10 всходов в дендросаду ЛТУ составила 11,4 см ( от 9,5 до 15 см ) – то есть , отмечается их незначительный прирост в высоту за период вегетации - на 0,9 см . К моменту последних наблюдений все сеянцы закончили рост и одревеснели по всей длине годичного прироста , верхушечная почка полностью сформирована . Осеннее пожелтение листьев ещё не наступило . Преобладают особи с одной парой ювенильных листьев , у отдельных растений сформировались две пары листьев .

На питомнике БИН средняя высота 7 пересаженных сеянцев 19,0 см ( от 12 до 25 см ) – то есть , более чем в 1,5 раза выше ; они гораздо более облиствены ( от 7 до 17 листьев ); а 3 сеянца уже стали ветвиться , образовав по три стволика .

Выводы

Потепление климата , хотя это и не всегда благоприятно для деревьев , позволяет успешно культивировать в открытом грунте гораздо большее число видов , которые в данной местности ранее считались слабозимостойкими и неперспективными . В будущем , повышение температур , особенно если к тому же это сопровождается более сухими условиями ( уменьшением осадков ), вероятно , делает культивирование некоторых видов гораздо более трудным . Это касается некоторых из наших самых знакомых и самых любимых видов деревьев , включая виды местной флоры . Предполагается , что в Англии один из видов , который вероятно будет этому наиболее подвержен - это бук лесной ( Fagus sylvatica ), так как он часто растет на мелких почвах , склонных к пересыханию . Последние сухие летние периоды уже продемонстрировали , какими подверженными засушливому стрессу могут становиться буки . И более жаркие , и сухие условия не только обостряют и усиливают стресс взрослых деревьев ( этого и многих других видов ), но также уменьшают возможности сеянцев . [22] Таким образом , в будущем бук лесной может нуждаться в специальных мерах по сохранению in situ. Культивирование его в ботанических садах Санкт - Петербурга и внедрение в более широкую культуру будет способствовать его сохранению ex situ.

Появление в Санкт - Петербурге растений второго поколения будет способствовать акклиматизации здесь этого вида . Бук лесной относится к самым декоративным деревьям по осенней окраске листьев . Получение семенного потомства будет способствовать внедрению этого очень ценного вида в городские зелёные насаждения .

Проведённое исследование позволяет рекомендовать этот вид для использования в озеленении населённых пунктов и частных приусадебных участков Нечерноземной и Центрально - Черноземной зоны России , в том числе для Орловской области .

Выражаем благодарности : сотрудникам Ботанического сада , кафедры ботаники и дендрологии , кафедры защиты леса и охотоведения СПбГЛТУ , а также Ботанического сада Петра Великого БИН РАН за помощь , оказанную при подготовке данной работы .

Статья написана при поддержке : гранта Российского фонда фундаментальных исследования для молодых учёных , проект № 12-04-31341 мол _ а « Биологические особенности интродуцированных древесных растений в Санкт - Петербурге » и гранта для студентов и аспирантов Правительства Санкт - Петербурга 2012 года .

Список литературы История интродукции и современное состояние Fagus sylvatica L. (Fagaceae) в Ботаническом саду Санкт-Петербургского лесотехнического университета

- Акимов П. А., Булыгин Н. Е. Наиболее интересные деревья и кустарники дендрологического сада и парка Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова. Л.: Изд-во ЛТА, 1961. 111 с

- Андронов Н. М. О зимостойкости деревьев и кустарников в Ленинграде//Тр. Ботанического ин-та им. В. Л. Комарова АН СССР. Сер. 6. Вып. 3. 1953. С. 165-220

- Андронов Н. М. Деревья и кустарники дендрологического сада Ленинградской лесотехнической академии им. С. М. Кирова Л.: Изд-во ЛТА, 1962. 112 с

- Булыгин Н. Е. Биологические основы дендрофенологии Л.: Изд-во ЛТА, 1982. 80 с

- Булыгин Н. Е., Связева О. А., Фирсов Г. А. Дендрологические фонды садов и парков Ленинграда. Л., 1991. -66 с. -Деп. в ВИНИТИ 28.06.91, № 2790-В91

- Булыгин Н. Е., Сахарова С. Г. Дендрология: учеб. пособие по самостоятельному изучению древесных растений в парке и дендрариуме ботанического сада ЛТА для студентов специальностей 26.04 и 26.05. СПб.: СПбГЛТА, 2004. 104 с

- Вольф Э. Л. Дендрологический сад С.-Петербургского Лесного Института//Ежегодник С.-Петербургского Лесного Института. 1891. С. 303-331

- Вольф, Э. Л. Дендрологический сад Императорского Лесного Института//Известия Императорского Лесного Института. 1910. Вып. 20. С. 132-135

- Вольф Э. Л. Декоративные кустарники и деревья для садов и парков. Пг.: Изд-во А.Ф. Девриена, 1915. 463 с

- Вольф Э. Л. Наблюдения над морозостойкостью деревянистых растений//Тр. бюро по прикладной ботанике. 1917. Т. 10. № 1. С. 1-146

- Вольф Э. Л. Парк и арборетум Ленинградского лесного института//Известия Ленинградского лесного института. 1929. Вып. 37. С. 235-268

- Головач А. Г. Деревья, кустарники и лианы Ботанического сада БИН АН СССР. Л.: Наука, 1980. 188 с

- Дудник О. А. Оценка состояния представителей семейства Буковых (Fagaceae) в коллекции ботанического сада Санкт-Петербургской государственной лесотехнической академии Современные проблемы и перспективы рационального лесопользования в условиях рынка: сб. матер. межд. науч.-практ. конф. молодых ученых, прох. 13-14 ноября 2007 г. в Санкт-Петерб. гос. лесотехн. акад. СПб.: Изд-во политехн. ун-та, 2008. С. 99-104

- Связева О. А., Лукс Ю. А., Латманизова Т. М. Интродукционный питомник Ботанического сада Ботанического института им. В.Л. Комарова на северо-востоке Карельского перешейка (Ленинградская область) СПб.: ООО «Изд-во «Росток», 2011. 343 с

- Соколов, С. Я. Сем. Fagaceae A. Br. -Буковые [Текст]/С. Я. Сколов.//Деревья и кустарники СССР. М.-Л.: Изд-во АН СССР, 1952. Т. 2. С. 390-493

- Соколов С. Я. Современное состояние теории акклиматизации и интродукции растений//Тр. ботанического ин-та им. В.Л. Комарова АН СССР. 1957. Сер. 6. Вып. 5. С. 7-32

- Фирсов Г. А., Лаврентьев Н. В. Интродукционное наследие Э. Л. Вольфа//Интродукция растений: теоретические, методические и прикладные проблемы: материалы международной конф., посвящ. 70-летию ботанического сада ин-та МарГТУ и 70-летию проф. М.М. Котова (10-14 августа 2009 г., Йошкар-Ола)./Марийский гос. техн. ун-т. Йошкар-Ола. 2009. С. 95-98

- Фирсов Г. А., Фадеева И. В. Критические зимы в Санкт-Петербурге и их влияние на интродуцированную и местную дендрофлору//Известия С.-Петерб. лесотехн. акад. 2009. Вып. 188. С. 100-109

- Фирсов Г. А., Фадеева И. В. Биоклиматическая ситуация в период интродукционной деятельности Р. И. Шредера в Санкт-Петербурге в Императорском Лесном Институте//Известия С.-Петерб. лесотехн. акад. 2010. Вып. 190. С. 63-72

- Шредер Р. И. Наблюдения над разводимыми в С.-Петербургском лесном институте деревьями и кустарниками, относительно их неприхотливости при особенном внимании необыкновенно жестокой зимы 1860-1861 г.//Акклиматизация. 1861. Том. 2. Вып. 9. С. 181-200

- Govaerts R., Frodin D. G. World Checklist and Bibliography of Fagales (Betulaceae, Corylaceae, Fagaceae and Trochodendraceae) [Электронный ресурс]/-Kew: Royal Botanic Gardens, 1998. -At

- Grimshaw J., Bayton R. New Trees: Recent Introductions to Cultivation. Kew: The Board of Trustees of the Royal Botanic Gardens, Kew and The International Dendrology Society, 2009. 976 p

- Rehder A. Manual of Cultivated Trees and Shrubs Hardy in North America New York: The MacMillan Company. -Second Edition. -1949. -996 p

- Ashraf I., Hussain T., Jamil M., Ahmad I., Ahmad M., Abbasi G.H., Akram M., Sammar Raza M.A. Assessment of diversified vegetation community in Islamabad vicinity, Pakistan//Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences 2012 №12 URL: http://www.rjoas.com/issue-2012-12/i012_article_2012_03.pdf (дата обращения: 11.01.2013)

- Podkovyrov I., Konotopskay T. The selection assessment of hibrides of the family Ulmaceae Mirb. for decorative gardening of the lower Volga region//Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences 2012 №11 URL: http://www.rjoas.com/issue-2012-11/i011_article_2012_05.pdf (дата обращения: 03.12.2012)