История исследований птиц бассейна озера Байкал

Автор: Доржиев Цыдыпжап Заятуевич, Цэвээнмядаг Нацагдорж, Бадмаева Евгения Николаевна, Нямбаяр Батбаяр

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Статья в выпуске: 1 (14), 2020 года.

Бесплатный доступ

История исследований птиц бассейна озера Байкал в целом, включая российскую и монгольскую части, не освещалась, хотя отдельные районы изучены достаточно полно. Орнитологические исследования в российской части бассейна охватывают более чем 300-летний период. На начальном этапе, с середины XVIII до начала XX в., исследования птиц проводились в основном путешественниками многоцелевых экспедиций и охватывали относительно небольшие территории. До середины 20-го столетия преобладали фаунистические исследования, со второй половины начинается целенаправленное экологическое изучение птиц на российской части бассейна Байкала. Иркутские орнитологи преимущественно работают на Байкале и в Прибайкалье, а бурятские - в Забайкалье. Орнитологические исследования на территории Монголии начались 150 лет назад с экспедиции Н. М. Пржевальского. В конце XIX - начале XX в. птиц страны изучали российские ученые. Во второй половине 20-го столетия после перерыва возобновились целенаправленные орнитологические исследования. Они были связаны, главным образом, с организацией крупных комплексных биологических экспедиций АН Монголии, АН Германии, АН Монголии и АН СССР. В эти же годы проводились совместные региональные исследования птиц сотрудниками Монгольского государственного университета и Иркутского государственного университета, Монгольского государственного университета и Университета им. Мартина Лютера (Германия). В настоящее время в российской части наметился спад целенаправленных орнитологических исследований. Он длится уже два десятилетия. На территории Монголии, наоборот, заметно повысилась активность изучения птиц. За весь период исследований птиц бассейна озера Байкал по предварительным подсчетам, опубликовано около четырех тысяч научных трудов. Сегодня существует особая необходимость в дальнейшем развитии монинторинговых орнитологических исследований птиц в бассейне озера Байкал в связи с все возрастающей антропогенной нагрузкой на окружающую среду и деградацией условий обитания животных в регионе. Для повышения эффективности исследований очень важны объединения усилий не только региональных ученых, также важно привлечение специалистов других стран.

Птицы, авифауна, экология, миграция, паразиты птиц, охрана и использование, история изучения, бассейн оз. байкал, монголия, юг восточной сибири

Короткий адрес: https://sciup.org/148318063

IDR: 148318063 | УДК: 598.2 | DOI: 10.18101/2542-0623-2020-1-7-65

Текст научной статьи История исследований птиц бассейна озера Байкал

Бассейн оз. Байкал раскинулся на территории двух стран — России и Монголии — и занимает территорию 576,5 тыс. км2. Удивительное разнообразие эколого-географических условий давно привлекает ученых-природоведов разных стран, в том числе исследователей животных. Начало специальных зоологических исследований — середина 18-го столетия. Наибольшее внимание уделяется крупным видам животных, в частности птицам.

История изучения птиц разных районов бассейна озера Байкал освещена в ряде специальных статей и разделов монографий [Гагина, 1960а; Измайлов, Хабаева, Боровицкая, 1973; Измайлов, 1967; Измайлов, Боровицкая, 1973, 1982; Скрябин, 1975; Толчин, 1982; Доржиев, 1997; Болд, 2000, 2002; Ананин, 2006; Доржиев, Малеев, 2011]. Опубликованы достаточно полные библиографические указатели орнитологических публикаций по Восточной Сибири за 1775–2000 гг. В. Д. Сонина (2004), где приведено 2257 литературных источников, по Монголии — В.-Д. Бушинга с соавт. [Busching et al., 1999] и Н. Цэвээнмядага [2005], в которых имеется 1237 названий работ с 1875 г. Однако отсутствуют публикации, посвященные истории орнитологических исследований всего бассейна оз. Байкал.

К настоящему времени количество публикаций о птицах бассейна озера Байкал, по предварительным подсчетам, приближается к четырем тысячам. Поэтому мы решили провести краткий анализ истории исследований птиц региона, остановиться лишь на основных ее этапах, показать достижения и уровень развития разных направлений. Помимо бассейна Байкала обращаем внимание на некоторые важные орнитологические исследования, проведенные на смежных территориях Монголии и юга Восточной Сибири. В тексте из-за ограниченности объема работы мы сделали ссылки на монографии, обобщающие и наиболее значимые с точки зрения новизны статьи. Это ни в коем случае не умаляет значения других работ.

Для лучшего восприятия истории орнитологических исследований рассматриваем ее по физико-географическим районам. Российская часть бассейна (Байкальская Сибирь) состоит из двух районов: Прибайкалье и Селенгинское Забайкалье. Монгольская часть бассейна, которая охватывает бассейн р. Селенги, включает пять районов: Хубсугул и Прихубсугулье, Хэнтэй-Чикойское нагорье, Орхон-Селенгинское среднегорье, Северный Хангай, район хребтов Тарбагатай и Булнай.

При описании истории исследований не всегда удавалось строго придерживаться этих районов, поскольку отдельные работы охватывали более широкие территории. Поэтому сначала приводим более общие работы, придерживаясь хронологии исследований, затем — работы, посвященные отдельным районам и локальным участкам.

Исторический обзор

Орнитологические исследования бассейна озера Байкал охватывают более 300летний период. На начальном этапе, с середины ХVIII до начала XX в., исследования птиц имели преимущественно рекогносцировочный характер, они проводились в основном путешественниками многоцелевых экспедиций и охватывали относительно небольшие территории.

В 50–70-х гг. 20-го столетия исследования стали носить долгосрочный характер, в них участвовали в основном ученые из научно-исследовательских институтов, заповедников и вузов Иркутской области, Бурятии и Монголии. С конца 60-х годов с образованием Академии наук Монголии изучение птиц Монголии, в том числе бассейна верхнего и среднего течения р. Селенги, стало целенаправленным. С этого времени на территории страны активно работают крупные комплексные экспедиции (немецко-монгольская, советско/российско-монгольская) с участием орнитологов других стран. В ходе этих работ охватывались обширные территории с использованием на отдельных участках стационарных наблюдений. В этот период появляется много небольших работ по птицам разных точек региона. В настоящее время на территории Монголии развернулись интенсивные исследования с участием орнитологов многих стран, заметно возрос приток молодых монгольских кадров.

На территории российской части бассейна Байкала с конца 1970-х гг. усиливаются экологические исследования птиц и ослабевают целенаправленные фаунистические работы, но тем не менее появляются статьи по отдельным участкам, заметки о новых находках и малоизученных видах. С начала 2000-х гг. и особенно в последнее десятилетие орнитологические исследования на территории Байкальской Сибири в связи с нехваткой финансирования пришли в упадок, резко уменьшилось число активно работающих специалистов, происходит отток молодежи из науки.

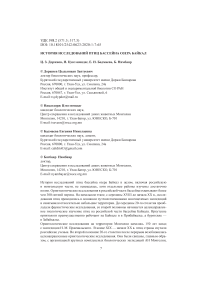

Орнитологические исследования в Байкальской Сибири (бассейн Байкала в пределах России). Начало орнитологическому исследованию в этой части бассейна положили знаменитые путешественники И. Г. Гмелин, И. Г. Георги, П. С. Паллас. Иоганн Георг Гмелин (1709–1755) — уроженец Германии, академик Петербургской академии наук, профессор химии и натуральной истории, автор первой «Флоры Сибири». Иоганн Готлиб Георги (1729–1802) — путешественник, этнограф, натуралист, академик Петербургской академии наук, автор первого обобщающего труда о народах России. Петр Симон Паллас (1741–1811) известен как путешественник, естествоиспытатель, академик Петербургской академии наук, приглашен в Россию из Германии в 1769 г. для исследования восточной части страны, руководил большой экспедицией в Сибирь. Эти люди были поистине величайшими учеными-энциклопедистами, фанатиками своего дела, внесли неоценимый вклад в развитие не только зоологии, но и географии, ботаники, этнографии народов Сибирского края.

Экспедицией И. Г. Гмелина в течение 1733–1743 гг. были охвачены многие регионы Восточной Сибири, в том числе небольшая часть бассейна озера Байкал, район верховья р. Ангары. Большое внимание в своих трудах ученый уделяет описанию флоры и жизни народов края, а также приводит некоторые наблюдения по животному миру [Gmelin, 1751–1752].

И. Г. Гмелин И. С. Георги

Знаменитые путешественники-исследователи 18-го столетия

П. С. Паллас

В 1772 г. И. С. Георги, участник экспедиции П. С. Палласа, объехал северную часть оз. Байкал от Бугульдейки на западном берегу до дельты р. Селенги на восточном побережье. Он сделал научное описание берегов озера, составил первые списки животных, включая и птиц [Georgi, 1775]. В это время П. С. Паллас работал в юго-восточном Забайкалье. Итоги данной экспедиции выглядят весьма внушительными, обобщены в нескольких капитальных трудах, где приводится много новых сведений о животных [Pallas, 1811]. В них около 60 видов птиц Восточной Сибири описаны впервые и носят в латинских названиях имена Палласа и Георги. Ими же по Прибайкалью и Забайкалью сделано первоописание таких видов, как, например, Anas formosa [Georgi, 1775], A. falcata [Georgi, 1775], Perdix dauurica [Pallas, 1811], Columba rupestris [Pallas, 1811], Cyanopica cyanus [Pallas, 1776], Prunella montanella [Pallas, 1776], Phoenicurus auroreus [Pallas, 1776], Emberiza fucata [Pallas, 1776] и др.

Зоологические исследования после этих замечательных исторических экспедиций Байкальского региона, да и всей Восточной Сибири, прерываются на долгие 80 лет. Возобновляются они только в середине XIX в. после создания в 1851 г. в Иркутске Сибирского отдела Русского географического общества (РГО).

В 1855–1859 гг. Сибирский отдел РГО почти сразу же после создания организовал пятилетнее изучение природы Прибайкалья, Забайкалья и Амура. Экспедицию возглавил прекрасный знаток и большой любитель природы Г. И. Радде. В середине июня 1855 г. Густав Иванович Радде начал свое путешествие на лодке вдоль западного берега Байкала от с. Лиственничное до Верхней Ангары и оттуда спустился вдоль восточного берега до полуострова Святой Нос, куда он прибыл в середине августа. Позже он посетил оз. Гусиное, Южный Байкал и другие районы этого региона. Результаты своих наблюдений он изложил во многих статьях и в фундаментальном сочинении «Путешествие на юг Восточной Сибири», представляющем интерес и в настоящее время [Radde, 1863]. В его работах приведены подробные сведения о биологии и особенностях распространения многих видов птиц. Весьма любопытны и ценны его наблюдения по большому баклану, уткам и гусям Байкала, в состоянии популяций которых с тех пор произошли существенные изменения.

Примерно в этот период выходят работы, содержащие некоторые сведения о птицах Байкала. В частности, Р. Маак (1859), побывавший весной 1855 г. на Байкале проездом в Амурскую экспедицию, встретил между Посольском и деревней Степной Дворец пролетных турпанов, крякв и большие стаи гусей. Сибирский краевед С. Н. Черепанов (1859) приводит интересные материалы о зимовке птиц на Ангаре и скоплениях бакланов на Байкале.

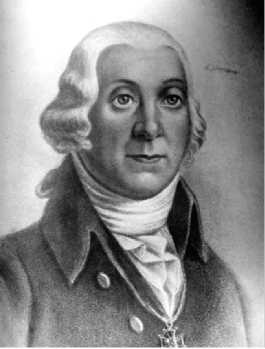

Огромная роль в изучении животного мира Южного Прибайкалья и всей Восточной Сибири принадлежит сосланным сюда за участие в Польском восстании 1863–1864 гг. Бенедикту Ивановичу Дыбовскому (1833–1930 гг., иностранный член-корреспондент АН СССР, профессор зоологии) и его помощнику Виктору Александровичу Годлевскому. За 11 лет работы на Байкале и Забайкалье им удалось собрать огромный материал по разным направлениям естествознания. Большое внимание ученые уделили исследованиям животных, в том числе птиц Байкала (окрестности с. Култук) и разных районов Южного Забайкалья. Собрали значительный коллекционный материал, часть которого они пересылали в Польшу Владиславу Казимировичу Тачановскому — хранителю Зоологического музея в Варшаве. В 1872 и 1877 гг. он опубликовал «Сравнительный обзор орнитологической фауны Средней Европы и Юго-Восточной Сибири» и «Критический обзор орнитологической фауны Восточной Сибири». Весь материал, поступивший из этого региона, В. К. Тачановский обобщил в своем последнем труде, двухтомнике «Орнитологическая фауна Восточной Сибири» [Taczanowski, 1891–1893].

Б. И. Дыбовский

В. А. Годлевский В. К. Тачановский

Польские ученые, внесшие огромный вклад в изучение животного мира Сибири

Б. И. Дыбовский и В. А. Годлевский (1870, 1877) заметно расширили список видов птиц Южного Прибайкалья, довели его до 291 названия. Учеными проведен по тем временам подробный фаунистический анализ района. В их работах можно найти интересные данные по фенологии, характеру пребывания и экологии многих видов птиц, которые и сегодня не утратили своей научной ценности. Несомненно, эти исследователи оставили глубокий след в изучении животного мира нашего края. Их имена увековечены в названиях животных и навсегда останутся в памяти последующих поколений исследователей уникальной сибирской природы. В. К. Тача-новский в честь своего друга В. А. Годлевского назвал его именем такие виды птиц, как конек Годлевского и овсянка Годлевского. Фамилия Б. И. Дыбовского как первоописателя значится в названиях многих видов рыб Байкала ( Nemachillus barbatulus toni Dyb., Cottocomephorus grewingki Dyb. и др).

С 1877 по 1899 г. орнитологические исследования на юге Байкальской Сибири вел школьный учитель и сотрудник музея Троицкосавского отделения Приамурского отдела Императорского Русского географического общества (ныне Кяхтинского краеведческого музея имени академика В. А. Обручева) В. С. Мол-лесон. Владислав Степанович был талантливым натуралистом и прекрасным препаратором. Он собрал богатый материал по орнитофауне окрестностей г. Троицкосавска (Кяхты). Список птиц этого района, составленный им, насчитывал 206 видов [Моллесон, 1891]. Сегодня сборы В.С. Моллесона занимают достойное место в коллекции птиц Кяхтинского краеведческого музея [Доржиев и др., 1990; Попова, Цыбиктаров, 2003].

В начале 20-го столетия в Кяхтинском музее продолжают коллекционирование птиц П. С. Михно и его ученики И. С. Котов и А. А. Московский. Их материалы хранятся во многих музеях нашей страны — Москве, Санкт-Петербурге, Томске, Иркутске, Улан-Удэ, Кяхте.

В 1914–1915 гг. на северо-восточном побережье Байкала проводила работу экспедиция Г. Г. Доппельмаира, в результате которой был организован Баргузинский заповедник. Экспедицией была собрана небольшая орнитологическая коллекция. Эти материалы были обработаны известным орнитологом Б. К. Штегманом (автором и соавтором классических трудов «Фауна СССР. Птицы», «Птицы Советского

Союза» и серии определителей птиц СССР). На основании этих и своих материалов Борис Карлович опубликовал основательную статью по птицам северного Байкала [Stegmann, 1936]. Его знаменитая монография «Основы орнитографиче-ского деления Палеарктики» [Штегман, 1938] до сих пор является основой фауногенетического анализа региональных фаун, в том числе бассейна озера Байкал.

Известные советские орнитологи Е. В. Козлова, Б. К. Штегман

В 1922–1923 гг. в этих же местах Байкала побывала еще одна экспедиция, которую возглавлял С. С. Туров. Орнитологические материалы этих исследований, включающие более 80 видов, нашли отражение в его трудах [Туров, 1923, 1924].

В 1923–1926 гг. в Центральной Азии значительные орнитофаунистические работы проведены Елизаветой Владимировной Козловой, участницей монгольской экспедиции Русского географического общества, известным советским орнитологом, талантливым исследователем птиц Забайкалья, Монголии, Тибета, автором разделов по гагарообразным, трубконосым и чистикам в серии «Фауна СССР» и двухтомной сводки по куликам, вышедшей в 1961– 1962 гг. Исследования птиц Забайкалья и Монголии начались осенью 1923 г., когда она оказалась в г. Кяхте по пути в Монголию, ей удалось провести некоторые наблюдения за осенним их пролетом в окрестностях города. Результаты этих исследований вошли в монографию «Птицы юго-западного Забайкалья, северной Монголии и центральной Гоби» [Козлова, 1930], ставшей вскоре классическим трудом. В данной работе большей частью отражены вопросы разнообразия птиц Монголии, что чрезвычайно ценно для понимания многих процессов, происходящих в орнитофауне Забайкалья. В частности, она проливает свет на решение многих проблем, связанных с динамикой границ ареалов отдельных видов, изменением статуса других, и помогает понять закономерности распространения центральноазиатских видов.

Т. Н. Гагина

И. В. Измайлов

Н. Г. Скрябин

Исследователи птиц юга Восточной Сибири

Летом 1929 г. на Ивано-Арахлейских озерах исследовал фауну птиц В. Союзов. В 1938–1940 гг. здесь работала группа сотрудников Читинского краеведческого музея во главе с известным читинским биологом и музееведом Евгением Ивановичем Павловым. Результаты этих и других исследований по региону были обобщены в книге «Птицы и звери Читинской области» [Павлов, 1948]. Дополнения к фауне птиц Ивано-Арахлейских озер находим в некоторых поздних работах читинских орнитологов [Огородникова, Миронова, 1994]. Имеется несколько публикаций о птицах района в верхней части бассейна р. Чикой [Леонтьев, Павлов, 1963; Назаренко, 1978; Малков, 2000, 2002].

С середины 20-го столетия начинаются целенаправленные долгосрочные эколого-фаунистические исследования птиц Байкала, Прибайкалья и Западного Забайкалья иркутскими и бурятскими орнитологами. Эти работы проводились параллельно по времени в разных районах региона и на прилегающих территориях.

С иркутской стороны крупный вклад в изучение авифауны Восточной Сибири внесла профессор Иркутского государственного сельскохозяйственного института Татьяна Николаевна Гагина, исследовавшая в 1945–1959 гг. Восточный Саян, Предбайкалье, Прибайкалье и Забайкалье. Ею составлен список птиц Байкала и Прибайкалья [Гагина, 1958, 1960б], включающий 346 видов и подвидов. Затем она опубликовала полный по тому времени список видов орнитофауны Восточной Сибири [Гагина, 1961], несколько позже выделила из него птиц бассейна озера Байкал и дала отдельным списком, включающим 396 форм [Гагина, 1988]. Впервые Татьяной Николаевной проведен обстоятельный зоогеографический анализ орнитофауны этой крупной и интересной территории [Гагина, 1960в].

Нельзя не упомянуть солидную монографию Н. Ф. Реймерса [1966] о птицах и млекопитающих южной тайги Средней Сибири, в которой представлены оригинальные подходы эколого-зоогеографической типологии региона и имеются интересные данные о птицах Предбайкалья.

С бурятской стороны инициатором целенаправленных эколого-фаунистических исследований выступает Иннокентий Викторович Измайлов. В 1956–1963 гг. доцентом Бурятского государственного пединститута И. В. Измайловым (впоследствии он долгое время работал профессором Владимирского государственного пединститута) проведены фаунистические исследования птиц Витимского плоскогорья — территории, прилегающей к северо-восточной границе бассейна Байкала. Иннокентию Викторовичу удалось выявить особенности структуры орнитофауны и населения птиц основных ландшафтов данного региона, провести тщательный зоогеографический анализ [Измайлов, 1967]. Результаты этих исследований помогли нам понять некоторые процессы, происходящие в структуре орнитофауны Байкальской Сибири и в первую очередь связанные с изменением характера пребывания и границ ареалов отдельных видов.

После завершения работы на Витимском плоскогорье И. В. Измайлов переключается на Юго-Западное Забайкалье. В течение пяти полевых сезонов (1964– 1968 гг.) он с группой орнитологов из Бурятского государственного пединститута (Г. К. Боровицкая, В. К. Ханхасаев, Г. В. Кельберг и др.), обследовал Гусиноозерскую котловину, долины рек Чикой, Хилок, Селенга, Темник, Уда, южный макросклон хр. Хамар-Дабан, Боргойскую степь. По существу, эта была первая целенаправленная работа по изучению птиц Селенгинского среднегорья. Результаты этих исследований нашли отражение в многочисленных статьях участников проекта и монографии «Птицы Юго-Западного Забайкалья» [Измайлов, Боровицкая, 1973], где даны сведения о 260 видах и проведены орнитофаунистический и зоогеографический анализы региона.

После указанных выше фаунистических работ сделано несколько попыток обновления списка птиц с учетом новых находок, уточнений характера пребывания и распространения. В конце 80-х гг. прошлого столетия впервые для Бурятии на основе литературных данных и собственных исследований Ц. З. Доржиевым, Г. М. Хабаевой и Б. О. Юмовым [1986] был составлен полный на тот период каталог наземных позвоночных республики. Вскоре он был расширен видами птиц из Монголии — районов бассейна р. Селенги, в результате чего удалось получить относительно полное представление о характере пребывания и особенностях распространения 379 видов птиц на территории всего бассейна озера Байкал [Болд и др., 1991]. Обновленный перечень птиц Байкальской Сибири (российская часть бассейна Байкала), включающий 352 вида, дается в монографии «Симпатрия и сравнительная экология близких видов птиц (бассейн озера Байкал)» [Доржиев, 1997]. Далее он был дополнен новыми находками и был дан в виде аннотированного списка, который уже включал 405 видов [Доржиев, 2011]. Затем приведен полный список неворобьиных птиц Бурятии, включая смежные районы Восточного Саяна и Витимского плоскогорья [Доржиев, Бадмаева, 2016].

В эти же годы параллельно с вышеуказанными работами издаются перечни птиц Байкальской котловины и соседних территорий. Аннотированный список птиц оз. Байкал, Прибайкалья и прилегающих территорий Предбайкалья издан В. В. Поповым [2004]. Затем В. В. Попов и А. Н. Матвеев [2005, 2006] дали краткую сводку по позвоночным животным Байкальского региона в рамках административных территорий пяти субъектов Российской Федерации — Республики

Бурятия, Иркутской и Читинской областей и Агинского и Усть-Ордынского Бурятских автономных округов, где общий список птиц доведен до 459 видов. Динамика видового состава птиц Байкала и Байкальской котловины за столетний период (начало XX — начало XXI в.) прослежена в статье Ю. И. Мельникова и Т. Н. Гагиной-Скалон [2016]. В середине прошлого столетия, как они пишут, здесь был зарегистрирован 321 вид, в последующие годы появилось еще 75 новых видов, общий список достиг 396. Из предыдущего списка 5 видов не встречается в настоящее время.

Делаются попытки анализировать этот огромный массив материала с теоретической точки зрения, появился ряд обзорных статей и работ, посвященных зоогеографии, генезису орнитофауны и общим вопросам экологии птиц Прибайкалья, Байкала и Забайкалья [Гагина, 1960б; Елаев, 2000, 2003а,б, 2004; Доржиев, Елаев, 2003, 1999; Доржиев, Сандакова, 2006; Сандакова, 2006, 2009а,б, 2011; Доржиев, 2006, 2015; Фефелов, 2006а; Елаев, Турунхаев, Кобылкин, 2008; Елаев, Турунхаев, 2013; Доржиев, Гулгенов, 2017, 2018; Доржиев, Бадмаева, 2017, 2018, 2019; Мельников, 2011, 2019а; Доржиев, Бадмаева, Цэвээнмядаг, 2018]. В этом отношении сделаны только первые шаги.

С конца 30-х гг. и особенно во второй половине 20-го столетия наметились стационарные и полустационарные исследования, позволяющие в течение многих лет провести не только фаунистические работы, но и полноценные экологические наблюдения. Они выполнялись преимущественно на ключевых участках на Байкале и на некоторых участках Селенгинского Забайкалья. Кратко остановимся на них.

На Байкале и в Прибайкалье с 1929 г. изучал птиц Михаил Григорьевич Бакутин (заведующий кафедрой зоологии Бурятского государственного педагогического института), хорошо известна его работа по водоплавающим птицам дельты р. Селенги [Бакутин, 1957]. Позже здесь птиц исследовали Ю. Г. Швецов и И. В. Швецова [1967]. В 1933 г. на самом крупном острове Байкала — Ольхоне проводил наблюдения А. В. Третьяков [1934], на основании которых он составил список видов птиц острова из 74 названий. К сожалению, в списке имеются некоторые неточности в определении видов. Им же отмечена зимовка водоплавающих птиц в истоке р. Ангары, которая подтверждается и более поздними работами других орнитологов.

Во второй половине 1950-х гг. основные стационарные и полустационарные эколого-фаунистические и экологические исследования на Байкале сосредоточиваются в дельте р. Селенги, на Малом море, северном Байкале (устья рек Верхняя Ангара и Кичеры), северо-восточной части Байкала (Чивыркуйский залив, полуостров Святой Нос), юго-западном побережье Байкала, а также на островах Байкала. В Прибайкалье исследованиями охватываются преимущественно хребты Хамар-Дабан и Баргузинский, исток Ангары, устье р. Голоустной, ВерхнеАнгарская и Баргузинская котловины. Помимо этого кратковременные орнитологические исследования проводятся и на других участках Байкала и Прибайкалья.

Фауну наземных позвоночных островов Байкала с середины 50-х гг. 20-го столетия специально изучал иркутский зоолог Нарцисс Исаевич Литвинов, результаты своих многолетних исследований он издал отдельной книгой [Литвинов, 1982].

В ней заметное место занимает аннотированный список птиц. В этот же период на островах наблюдал птиц О. К. Гусев [1960а, б].

В 1959–1964 гг. Николай Георгиевич Скрябин изучал экологию водоплавающих птиц Байкала, результаты своих исследований он изложил в многочисленных статьях и книге «Водоплавающие птицы Байкала» [Скрябин, 1975]. В книге он дает подробное описание биологии, численности и распределения 29 видов. Это, пожалуй, одна из самых полноценных работ по экологии утиных птиц региона.

Вместе с Н. Г. Скрябиным и под его руководством в дельте р. Селенги и в других частях оз. Байкал и Прибайкалья масштабные исследования вела большая группа иркутских орнитологов — В. А. Толчин, Ю. И. Мельников, С. В. Пыжьянов, В. В. Попов, Н. Н. Сафронов, В. С. Садков, И. В. Фефелов, В. А. Подковыров, И. И. Тупицын, А. В. Шинкаренко, В. Е. Журавлев и др. Ими опубликованы серия прекрасных эколого-фаунистических работ и ряд значимых статей, посвященных экологии отдельных видов и групп птиц — поганок, уток, куликов, чаек, соколообразных и др. [Толчин, Мельников, 1974, Толчин, 1976, 1984; Гилевич, 1977; Мельников, 1977, 1984, 1989, 2000, 2006; Мельников, Садков, 1977; Садков, 1977, 1995; Скрябин, 1977а,б; Толчин, Заступов, Сонин, 1977; Зонов, 1978; Толчина, Скрябин, 1978; Толчина, Скрябин, Толчин, 1978; Пыжьянов, Сонин, 1979; Шинкаренко, 1979; Мельников и др., 1983, 2009; Пыжьянов, 1988, 2000; Садков, Сафронов, 1988; Рябцев, 1989, 1991, 1997а,б, 2007; Тупицын, Тимошенко, Сафронова, 1995; Фефелов, Шинкаренко, Подковыров, 1995; Фефелов, 1997; Подковыров, 2000; Скрябин, Пыжьянов, 1987; Фефелов, Подковыров, Тупицын, 2008; и др.]. Интересные данные по орнитофауне Северного Прибайкалья приводит ботаник Л. И. Малышев [1960]. В течение многих лет проводится мониторинг «холодной» зимовки водно-околоводных птиц в истоке р. Ангары [Гагина, 1958; Фефелов, Пыжьянов, Журавлев, 1999; Мельников, 2019б; и др.]. Издано несколько содержательных сборников, посвященных птицам Байкала и в целом Восточной Сибири. Итоги многолетних исследований птиц одного из ключевых районов Байкала, дельты р. Селенги, опубликованы в монографии «Птицы дельты Селенги» [Фефелов и др., 2001]. В ней приведена характеристика 298 видов птиц, из них 118 видов достоверно гнездятся в дельте. В книге приведены достаточно полные сведения о фенологических явлениях, состоянии популяций каждого вида. В настоящее время интенсивность орнитологических исследований в дельте р. Селенги заметно ослабла, но они тем не менее продолжаются [Фефелов и др., 2018].

Изданы книги о монгольской чайке [Пыжьянов, 1997], орлах [Рябцев, 2000], сделано крупное обобщение в виде монографии об азиатском бекасовидном веретеннике [Мельников, 2010]. Также Юрием Ивановичем Мельниковым проведен анализ многолетних изменений фауны и численности птиц, отдельных групп и видов в котловине озера Байкал и на сопредельных территориях [Мельников, 1988, 2013, 2016, 2018, 2019б; Мельников, Гагина-Скалон, 2016]. Защищены диссертации [Сонин, 1969; Пыжьянов, 1987; Подковыров, 1997; Тупицын, 1997; и др.], в том числе докторские по чайковым птицам Сергеем Владимировичем Пыжьяновым [1998] и по птицам дельт рек Байкала Игорем Владимировичем Фефеловым [2006б].

Ю. И. Мельников

С. В. Пыжьянов

О. К. Гусев

■»^■■■■■■41

В. В. Попов

А. А. Ананин

И. В. Фефелов

Исследователи птиц Байкала и Прибайкалья

В северо-восточном Прибайкалье с охватом Баргузинской долины в 1958– 1960 гг. работал Олег Кириллович Гусев. Им было зафиксировано 206 видов, уточнены границы некоторых из них и выяснено распределение птиц по основным биотопам [Гусев, 1962]. Первую сводку по птицам Баргузинского заповедника, включающую 222 вида, приводят Н. Г. Скрябин и К. П. Филонов [1962]. По Баргузинской котловине полный аннотированный список птиц и млекопитающих находим в статье В. Ф. Лямкина [1977]. Позже в верхней части бассейна р. Баргузин на территории заповедника «Джергинский» и прилегающих территориях работал Э. Н. Елаев с коллегами [Елаев, Доржиев, 1993; Елаев и др., 1995; Елаев, 1997]. Птицы северных межгорных котловин также не остались без внимания [Толчин, Садков, Попов, 1979; Толчин, Пыжьянов, 1979].

На Баргузинском хребте в разное время исследовали птиц сотрудники Баргузинского заповедника К. Г. Беляев, А. В. Федоров, Е. М. Черникин, А. А. Ананин. На перешейке полуострова Святой Нос, Ушканьих островах, в Чивыркуйском заливе и на прилегающих территориях работают иркутские орнитологи Н. Г. Скрябин, В. А. Толчин, В. Д. Сонин, В. В. Попов, В. С. Садков, Н. Н. Сафронов, С. В. Пыжьянов, И. И. Тупицын, С. А. Матвейчук. Сюда же приезжали наблюдать птиц бурятские зоологи Б. О. Юмов, Э. Н. Елаев, В. Е. Ешеев и чешские специалисты Д. Неровски [D. Neyrovsky], Ю. Мликовски [J. Mlikov-sky]. Благодаря им накопилось много орнитологических публикаций об этой части Прибайкалья [Филонов, 1960; Беляев, 1982; Ананин, Федоров, 1988; Neyrovsky et al., 1992; Ананин, 2001, 2019; Mlikovsky, 2009; и др.]. В 1989 г. была издана брошюра с аннотированным списком наземных позвоночных Забайкальского национального парка [Юмов и др., 1989], где приводится 241 вид птиц. Позже данный список дополнялся еще несколькими новыми видами птиц благодаря исследованиям Д. Неровски, Ю. Миликовски, А. Е. Разуваева, Э. Н. Елаева, А. А. Ананина. Весь этот интереснейший материал по северо-восточному Прибайкалью с начала появления первых сведений о птицах еще в 1855 г. [Radde, 1863] был обобщен и опубликован Александром Афанасьевичем Ананиным [2006, 2010] в двух прекрасных монографиях. Этот материал вошел в его докторскую диссертацию о птицах горных систем юга Восточной Сибири [Ананин, 2012]. Им выявлен полный таксономический состав птиц, характер их пребывания, некоторые особенности экологии, прослежены долговременные изменения в фауне и населении птиц этой уникальной территории.

С конца 1960-х до начала 1980-х гг. с перерывами в северо-западной части Прибайкалья птиц изучал Юрий Владимирович Богородский. Благодаря его статьям и монографии «Птицы Южного Предбайкалья» [Богородский, 1989] мы получили наиболее полную картину по орнитофауне этого района. В работе приведен большой и конкретный материал по биотопическому размещению, фенологии и численности 291 вида. Он же обобщил свои исследования о птицах в нарушенных человеком ландшафтах в монографии «Население птиц антропогенно-трансформированных территорий Верхнего Приангарья» [Богородский, 2008].

В дельте р. Голоустная, на побережье Малого моря и на прилегающих территориях работали В. Д. Сонин, С. И. Липин, Г. Б. Зонов, Ю. А. Дурнев, Ю. И. Мельников, С. В. Пыжьянов, В. В. Рябцев, И. Н. Сирохин, И. В. Фефелов, М. С. Пыжьянова, В. А. Преловский. Благодаря их исследованиям эта часть Прибайкалья оказалась в числе наиболее хорошо изученных районов [Скрябин, Пыжьянов, 1987; Дурнев и др., 1991; Пыжьянов, 2007; Рябцев, 2007; Преловский, Петраченков, Холин, 2010; и др.]. О птицах Верхнего Приангарья опубликована монография Валерия Геннадьевича Малеева и Виктора Васильевича Попова [2007], в которой авторы описывают 273 вида.

На юго-западном побережье в течение многих лет сотрудниками Байкальского государственного заповедника проводится отлов мигрирующих птиц и их кольцевание. Получены данные по срокам и интенсивности миграций многих видов на данном участке пролета [Баскаков, Михалкин, 2000; Bozo, Csorgo. Anisimov, 2020].

В течение 1970–1977 гг. птицами хр. Хамар-Дабан специально занимался А. А. Васильченко. Им обобщен весь имеющийся материал по данному району, выявлен видовой состав, дано биотопическое распределение и некоторые черты экологии отдельных видов [Васильченко, 1987]. На северном макросклоне Хамар-Дабана и в целом в восточной части Восточного Саяна в последующие годы работали Ю. А. Дурнев, М. В. Сонина, Ц. З. Доржиев, Э. Н. Елаев, Н. А. Мункуева [Шорноева], Г. Д. Доржогутапова [Климентьева], А. В. Макарова и др. Часть материала послужила для написания кадидатских диссертаций [Мункуева, 2000; Сонина, 2005; Доржогутапова, 2012; Макарова, 2012]. Результаты этих исследований обобщены в монографии «Птицы Восточного Саяна» [Доржиев и др., 2019].

В Селенгинском Забайкалье с середины 1970-х гг. после исследований орнитологической группы И. В. Измайлова наметилось преобладание экологического направления. Сотрудниками, аспирантами и докторантами Бурятского государственного университета под руководством и с участием Ц. З. Доржиева была выполнена серия экологических работ по разным таксономическим и экологическим группам птиц. Помимо коллективных исследований за каждым исследователем была закреплена определенная группа птиц: овсянки — за Б. О. Юмовым и А. В. Макаровой, врановые — В. Е. Ешеевым, дятлы и синицы — Э. Н. Елаевым, каменки — В. Н. Хертуевым, жаворонки — В. Д. Шаралдаевой, трясогузки — Т. А. Перетолчиной, утиные птицы — В. Г. Малеевым, кулики — Е. Н. Бадмаевой, журавли — Ц. Ц. Чутумовым, мелкие соколы, голуби, ласточки, коньки, горихвостки, скворцы, жуланы, воробьи — Ц. З. Доржиевым.

По такому же принципу изучали экологические группы птиц. Кустарниковые птицы были закреплены за М. Т. Нагуслаевым, синантропные птицы — С. Л. Сан-даковой, Б. Ж. Гулгеновым, С. Ж. Гулгеновым, А. С. Базаровой, О. А. Кустовой, А. Т. Саая, высокогорные птицы — Н. А. Мункуевой (Шорноевой) и Г. Д. Дор-жогутаповой (Климентьевой), степные птицы — А. З. Гулгеновым, водноболотные птицы — Е. Н. Бадмаевой. Анализ материалов по питанию воробьиных птиц осуществляла Т. Х. Никитина.

Результаты этих исследований нашли отражение в кандидатских диссертациях и во многих статьях исполнителей [Доржиев, 1980; Доржиев, Доржиева, 1983, 1985; Юмов, 1985, 1986; Хертуев, 1990; Ешеев, 1991, 1997; Доржиев, Ешеев, 1997; Елаев, 1991, 1992, 1997, 2000а,б; Елаев, Ешеев, 1998; Нагуслаев, 1999; Юмов, Шаралдаева, 1999; Шаралдаева, 2000; Малеев, 2001; Юмов, Елаев, Аюшиев, 2001; Бадмаева, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014, 2015; 2016, 2017, 2018; Доржиев, Сандакова, 2003, 2006; Доржиев, Перетолчина, 2004; Сандакова, 2004; Перетолчина, 2005; Бадмаева, Доржиев, Сандакова, 2006; Сандакова, Гулгенов С. Ж., Гулгенов Б. Ж., 2006; Гулгенов С. Ж., 2007; Гулгенов Б. Ж., 2007; Сандакова, 2009а,б, 2011; Базарова, 2010, 2012; Доржиев, Макарова, 2011, 2013; Макарова, 2011; Чутумов, Елаев, 2011; Кустова, 2012; Доржиев, Гулгенов, 2018; Климентьева, 2011, 2012; Бадмаева, Доржиев, Абашеев, 2018; и др.].

Крупные обобщения в своих докторских диссертациях провели Цыдыпжап Заятуевич Доржиев [1995] по сравнительной экологии близкородственных птиц бассейна озера Байкал, Эрдэни Николаевич Елаев [2005] птиц юга Восточной Сибири, Светлана Линховоевна Сандакова [2010] птиц селитебных экосистем Забайкалья и Северной Монголии.

По результатам всех этих исследований опубликовано несколько монографий: экология голубей [Доржиев, 1991], экология овсянок [Доржиев, Юмов, 1991], экология каменок [Доржиев, Хертуев, 1992], экология синиц [Елаев, 1997], городские птицы [Сандакова, 2008] и степные птицы [Доржиев, Гулгенов, 2018]. Материалы по многим группам близкородственных видов птиц в пределах родов анализированы в книге Ц. З. Доржиева [1997].

Орнитологи Ц. З. Доржиев, Н. Цэвээнмядаг, Е. Н. Бадмаева на оз. Баян-Нур (Орхон-Селенгинское среднегорье, Монголия, август, 2018 г.)

Г. К. Боровицкая

Э. Н. Елаев

Исследователи птиц Забайкалья

С. Л. Сандакова

На этом орнитологические исследования бурятских ученых не ограничиваются. Со второй половины 1990-х гг. их начали привлекать птицы степных озер Селенгинского Забайкалья, особенно водоемы долины р. Джиды в связи с большой концентрацией на них водно-болотных птиц в период миграций. На этих озерах птиц наблюдали Ц. З. Доржиев, Э. Н. Елаев, В. Е. Ешеев, В. М. Дашанимаев, В. Г. Малеев, Е. Н. Бадмаева и др., в том числе бёрдвотчеры разных стран.

Результаты этих полевых работ опубликованы во многих статьях [Бадмаева, 2006, 2007, 2015, 2016; Доржиев, Дашанимаев, Малеев, 2009; Доржиев, Бадмаева, 2014].

Возвращаясь к исследованиям птиц в Байкальской Сибири, остановимся на изучении роли птиц в экосистемах Байкальской Сибири, которая всегда была в центре внимания. Проведены специальные исследования по биоценотической роли птиц в наземных и водных экосистемах. Многие работы касались питания и трофических связей птиц в биоценозах. Исследовано питание уток, некоторых групп ржанкообразных, воробьиных птиц [Зонов, 1978; Скрябин, Размахнина, 1978, 1979; Толчина, Скрябин, 1978; Толчина, Скрябин, Толчин, 1978; Дурнев и др., 1982; Скрябин, Сафронова, 1988; Доржиев и др., 1990; Сафронова, Пыжьянов, 1992; Тупицын, Тимошенко, Сафронова, 1994; Елаев, Никитина, 1997; Никитина, Ешеев, 1998; Никитина, Юмов, 1999; Фефелов и др., 2001; Пыжьянов, Соколовская, Дубешко,2013; Пыжьянова, 2018; и др.].

С 20-х гг. прошлого столетия активно исследуется паразитофауна птиц Байкала и сопредельных территорий. Специально изучены гельминты некоторых групп, прежде всего водно-болотных и куриных птиц [Масарновский, Скрябин, 1979; Некрасов, Жатканбаева, 1982; Некрасов, Санжиева, Егоров, 1982; Некрасов, Тимошенко, Санжиева, 1985; Некрасов, 1989, 1999, 2000; Подковыров, Некрасов, Пыжьянов, 1991; Пронин и др., 1991, 1997; Тимошенко, 1989, 1990; Тупицын, Тимошенко, Сафронова, 1994; Тупицын, Тимошенко, 1996; Санжиева, 2000; Некрасов, Пронин, Дугаров, 2001; Доржиев, Бадмаева, Дугаров, 2019 а,б; и др.]. Некоторые публикации посвящены эктопаразитам и роли птиц в распространении природноочаговых инфекций в разных районах Восточной Сибири, в том числе в бассейне оз. Байкал [Скалон, 1966; Гончарова, 1967; Исакова, 1969; Липин, 1971; Липин, Горин, Литвиненко, 1973; Гончарова и др., 1981; Федоренко, Сонин, 1983; и др.].

Охрана и использование животных, в том числе птиц, являются одним из приоритетных вопросов в Байкальской Сибири. Редкими видами целенаправленно начали заниматься с 70-х годов прошлого столетия. Появились статьи и первые книги, посвященные редким и исчезающим видам животных [Хабаева и др., 1982; Доржиев и др., 1985; Дурнев и др., 1990, 1996; Редкие животные… 1993; Редкие и малоизученные… 1996; Попов, Матвеев, 2005, 2006; Попов, 2007, 2017; Попов, Малеев, 2007]. На их основе были составлены и опубликованы красные книги Республики Бурятия (уже изданы три издания, последнее в 2013 г.), Иркутской области [2010], Усть-Ордынского Бурятского автономного округа [2006], Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (Забайкальского края) (два издания, последнее в 2012 г.).

Регулярно проводится анализ ресурсного потенциала охотничье-промысловых птиц, поднимается вопрос об оптимизации их охраны и использования иркутскими и бурятскими орнитологами [Н. Г. Скрябин, И. В. Фефелов, И. И. Тупицын, В. А. Подковыров, А. В. Шинкаренко, Ю. И. Мельников, С. В. Пыжьянов, В. С. Садков, Н. Н. Сафронов, И. В. Фефелов, А. В. Шинкаренко, В. А. Подковыров, А. А. Ананин, Ц. З. Доржиев и др.] Одними из обсуждаемых вопросов на научных конференциях и круглых столах в регионе стали вопросы о запрете весенней охоты на водоплавающих птиц на территории Байкальского региона, о регулировании численности большого баклана на Байкале в связи с резким подъемом его численности и др. Не все эти вопросы нашли положительное решение.

На данный момент создана правовая база, принят Федеральный закон «Об охране озера Байкал» [1999], имеются федеральные и региональные законы об охране и использовании животных, постановления и правила охоты. На территории Байкальского региона (Бурятия, Иркутская область, Забайкальский край) функционируют ООПТ разного уровня (заповедники (7): Баргузинский, Байкальский, Джергинский, Витимский, Байкало-Ленский, Даурский, Сохондинский; национальные парки (5): Забайкальский, Тункинский, Прибайкальский, Алханайский, «Чикой»; около 50 заказников, в том числе 7 заказников федерального значения: Фролихинский, Кабанский, Алтачейский, Тофаларский, Красный Яр, Цасучейский, Долина Дзерена). Роль ООПТ в деле охраны животных не вызывает сомнений.

Подведя итоги вышесказанного, отметим, что благодаря исследованиям нескольких поколений путешественников, зоологов, орнитологов накоплен огромный материал по фауне, населению, экологии и ресурсному потенциалу птиц Байкальской Сибири. В настоящее время, к сожалению, происходит по объективным причинам, прежде всего из-за нехватки финансирования, спад целенаправленных орнитологических исследований. Он длится уже два десятилетия. Тем не менее не прекращаются, хотя проходят не так интенсивно, как раньше, полевые исследования, обрабатываются и пересматриваются «старые» материалы. Регулярно появляются статьи по разным направлениям исследований и заметки о новых и малоизученных видах.

Орнитологические исследования в бассейне р. Селенги (монгольская часть бассейна Байкала). Начало орнитологических исследований в Монголии было заложено почти 150 лет назад в 1870 г. экспедицией Н. М. Пржевальского (1876). В конце XIX — начале XX в. птиц страны изучали российские ученые М. В. Певцов [1883, 1951], Г. Н. Потанин [1883], С. А. Бутурлин [1913], А. Я. Тугаринов [1916, 1928, 1929, 1932], академик П. П. Сушкин [1925, 1938], П. К. Козлов [1928], Е. В. Козлова [1930, 1932, 1975]. Наиболее значимыми являются фундаментальные труды А. Я. Тугаринова [1929] «Северная Монголия и птицы этой страны», П. П. Сушкина [1938] «Птицы Советского Алтая и прилегающих частей Северо-Западной Монголии», Е. В. Козловой [1930, 1932, 1975] «Птицы ЮгоЗападного Забайкалья, Северной Монголии и Центральной Гоби», «Птицы Высокогорного Хангая» и «Птицы зональных степей и пустынь Центральной Азии». Благодаря исследованиям ученых того времени была выявлена общая картина систематической структуры орнитофауны Монголии до 30-х гг. прошлого столетия.

Н. М. Пржевальский

А. Я. Тугаринов

П. П. Сушкин

После этих работ наметился значительный перерыв в изучении птиц Монголии, хотя совершались отдельные кратковременные исследования (А. Г. Дементьев, В. Н. Скалон, А. Г. Банников, П. П. Тарасов, М. П. Тарасов и др.). Опубликовано несколько статей о фауне птиц некоторых районов и экологии отдельных групп [Банников, 1958; Тарасов, 1960а,б; Лувсанхорло, 1960], врановых и хищных птицах [Шагдарсурэн, 1964,1965; и др.]. Начинаются работы в чумных очагах, где наряду с грызунами выявляется роль хищных птиц [Тарасов, 1949].

Во второй половине 20-го столетия возобновились целенаправленные орнитологические исследования. Они были связаны, главным образом, с организацией крупных комплексных биологических экспедиций АН Монголии, АН Германии (1962, 1964), АН Монголии и АН СССР (1975–1990). В эти же годы проводились совместные региональные исследования птиц сотрудниками Монгольского государственного университета и Иркутского государственного университета, Монгольского государственного университета и Университета им. Мартина Лютера (Германия). Одним из организаторов и руководителей экспедиций был академик О. Шагдарсурэн, широко эрудированный ученый во многих направлениях зоологии и сельскохозяйственной экологии. Значительную роль в изучении птиц Монголии сыграла организация орнитологической лаборатории в Институте общей и экспериментальной биологии МАН, в течение многих лет ее возглавлял академик А. Болд, талантливый ученый, известный в науке не только как орнитолог, но и териолог. По результатам деятельности этих экспедиций и лаборатории орнитологии опубликовано огромное число статей и несколько монографий. Из них можно выделить наиболее важные обобщающие работы: докторская диссертация А. Болда [1989] по эколого-географическим особенностям фауны птиц Монголии, монография В. Е. Фомина и А. Болда [1991] «Каталог птиц Монгольской Народной Республики», «Красная книга Монголии» [1987, 1997, 2013], монографии Г. Зорига [1988, 1989] «Алтайн хойлог» (Алтайский улар) и Д. Сумъяа, Н. Г. Скрябин [1989] «Птицы Прихубсугулья, МНР». В «Каталоге птиц МНР» приводятся довольно подробные сведения о распространении и характере пребывания 423 видов птиц Монголии. Это на вид небольшая, но очень содержательная книга, в ней представлены точные данные по каждому виду. Такие же скрупулезные сведения по 227 видам находим в монографии «Птицы Прихубсугулья, МНР», помимо этого авторами проведен зоогеографический анализ, рассмотрены особенности пространственного размещения, сезонные явления в жизни птиц.

Д. Сумъяа, А. Болд

О. Шагдарсурэн

Научные сотрудники лаборатории орнитологии Института общей и экспериментальной биологии МАН: Ш. Болдбаатар, А. Болд, Н. Цэвээнмядаг (нижний ряд);

Б. Нямбаяр, Г. Майнжаргал (верхний ряд), 2005 г.

Монгольские зоологи на конференции, посвященной 80-летию академика

А. Болда (Улан-Батор, январь, 2017 г.). Нижний ряд: Х. Тумэндэлгэр, Ц. З. Доржиев, Н. Цэвээнмядаг, Р. Самъяа, Б. Нямбаяр; верхний ряд: Ц. Мунхзул, Г. Амархүү, Д. Усухжаргал, П. Ганхуяг, Б. Батбаяр, Д. Идэрбат

Весьма познавательны для понимания динамики структуры авифауны списки птиц Монголии, изданные в разные периоды с изменениями и дополнениями [Vaurie, 1964; Piechocki, 1968; Piechocki, Bolod, 1972; Болд, 1966, 1973; Mauersberger 1979, 1980, 1982a,б; Piechocki et al., 1981, 1982; Болд, Сумъяа, Цэвээнмядаг, 1983; Болд, Степанян, 1988; Степанян, Болд, Фомин, 1988; Dawaa et. al., 1994; Kovats L., 1997; Болд, Болдбаатар, Цэвээнмядаг, 2002; Цэвээнмядаг, Болд 2006; Dorj, Chris, 2019; Gombobaatar, Christopher, 2019; и др.]. Вышло несколько полноценных статей по авифауне отдельных районов: пустынь Монголии [Болд, Цэвээнмядаг, 1982; Рябцев, Болд, 1983; Болд, 1986; Курочкин, 1992, Курочкин, Михайлов, 1992; Рустамов, 1992]; Монгольского Алтая [Потапов, 1986]; Западной Монголии [Баярхуу, 2003]; Прихубсугулья [Сумъяа, 1989, 2002; Сумъяа, Скрябин, 1977]; Восточной Монголии [Смиренский, Сумъяа, Болдбаатар, 1991; Цэвээнмядаг и др, 2000] и т. д.

Из публикаций последнего времени отметим монографии «Mongolian Red List of Birds» [Gombobaatar, Monks, 2011] и «Птицы Монголии. Часть I. Неворобьиные (Non-Passeriformes)» [Звонов, Букреев, Болдбаатар, 2016]. В этих двух книгах обобщены имеющиеся данные по распространению, размещению и краткие общие сведения по экологии птиц Монголии, приведены карты ареалов. Дана информация о 263 видах неворобьиных птиц страны по состоянию на 2015 г. Заметим, что в каталоге В. Е. Фомина и А. Болда [1991], опубликованном на 25 лет раньше, приводятся сведения о 220 видах неворобьиных птиц. За четверть века число их увеличилось на 43 вида.

В последние десятилетия проведены прекрасные исследования по таксономическому разнообразию многих групп птиц, экологии отдельных видов, таких как горный гусь, сухонос, лебедь-кликун, огарь, даурский журавль, журавль-красавка, дрофа, черный гриф, черный коршун, степной орел и др., определено возможное участие некоторых из них в распространении болезней. Использование современных спутниковых датчиков, крупных визуальных меток на них позволило получить доселе неизвестные данные об их кочевках в послегнездовой период, направлениям и маршрутам миграций, экологии птиц на миграционных остановках и во время пролета, на местах зимовок и т. д. По результатам этих работ вышло немало публикаций [Nowak, 1970; Stubbe, Bolod, 1971; Kitston, 1978; Майнжаргал, 2001, 2003, 2005а, 2014; Гомбобаатар, Болд, 2002; Цэвээнмядаг, 2006; Nyambayar, Tseveenmyadag, Boldbaatar, 2007; Nyambayar, et al. 2007, 2008, 2015, 2017; Поярков и др., 2009; Scott H. Newman et al. 2009, 2012; Takekawa et al. 2009; Scott H. Newman, 2009; Hawkes 2011, 2012; Marius Gilbert et al. 2011; Newman et al., 2011, 2012; Nyambayar, 2013; Нямбаяр и др., 2016, 2018; Цэвээнмядаг и др., 2011, 2012; Bourouiba et. al., 2010; Мунхзул, Нямбаяр, Цэвээнмядаг, 2013; Bishop et al., 2014; Букреев, Болдбаатар, Звонов, 2016; Chang-Yong Choi et al. 2016; Coller et al. 2018; Gilbert et al. 2012; Kessler et al. 2013; Khan et al. 2016; Батбаяр и др. 2017].

Сегодня эти направления интенсивно развиваются усилиями орнитологов разных научных и образовательных учреждений Монголии (Монгольский государственный университет — МУИС, Институт общей и экспериментальной биологии МАН и др.) и стран Европы, Азии, Америки и Австралии. Уже несколько лет плодотворно работает новое научное учреждение — Центр сохранения и исследо- ваний диких животных Монголии. Весь коллектив этого центра под руководством Б. Нямбаяра и Н. Цэвээнмядага совместно с коллегами из других стран (США, Японии, Кореи, Китая, Россия, Германии, Канады, Австралии, Нидерландов и др.) занят данной проблемой. Много внимания коллектив Центра уделяет экологии редких видов и вопросам их охраны. Полевая лаборатория в Восточном Хэнтее сегодня стала одним из важных научных стационаров в Центральной и Восточной Азии, изучающих журавлей и дроф. Здесь совместно с опытными учеными проходят практику студенты вузов Монголии и многих других стран.

Помимо того, на территории Монголии неплохо исследованы некоторые группы паразитов птиц. Гельминтов изучали Г. Данзан, Н. М. Пронин, С. Зориг и др. [Danzan, 1964; Данзан, 1964, 1966, 2002; Данзан и др., 1984; Пронин, Сумъяа, 1974; Пронин и др., 1983, 2000; Сумъяа, Ганзориг, 1995; Ganzorig, 2016], клещей и блох — О. И. Скалон [1965], Киефер и др., [1982, 1986], пухоедов — Е. Мэй [Mey, 1982а,б,в, Mey et al., 2016].

Традиционно в Монголии еще со времен Чингисхана на государственном уровне весьма внимательно относятся к вопросу охраны и сохранения природных богатств, в том числе животных. В настоящее время наряду с теоретическими работами проводится много практических мероприятий. Проблемой охраны редких и исчезающих видов птиц Монголии, изучением состояния их популяций специально занимались и занимаются О. Шагдарсурэн, А. Болд, Д. Сумъяа, Ш. Болдбаатар, Н. Цэвээнмядаг, С. Гомбобаатар, Б.Нямбаяр и многие другие орнитологи. Этому посвящено, как отмечали выше, немало работ: Болд, 1975, 1997а,б, 2000; Болд, Цэвээнмядаг, 1979, 2005; Остапенко, Цэвээнмядаг, 1988; Болд, Звонов, Цэвээнмядаг, 2004; Сумъяа, 1992; Фомин, Болд, 1996; Болд, Сумъяа, Болдбаатар, 1998; Болд, Болдбаатар и др. 1997; Болд, Болдбаатар, 1999; Болд и др., 1981; Болд, Дуламцэрэн, 1981; Болдбаатар, 2005, 2008, 2009; Гомбобаатар, Сумъяа, 1998; Цэвээнмядаг, 2001; Цэвээнмядаг, Горошко, 2001; Горошко, 2001, 2002а,б; Шагдарсурэн и др., 2001; Баярхуу, 2003; Горошко, Цэвээнмядаг 2003; Nyambayar, Tseveenmyadag, 2009; Tseveenmyadag, 2011; Tseveenmyadag, Nyambayar, 2014; Gombobaatar, Moks at el., 2011; Gombobaatar, Sumiya, Baillie, 2012; Gombobaatar at el., 2014, 2016; Цэвээнмядаг и др., 2018. По результатам этих исследований была составлена Красная книга Монголии, которая выдержала три издания с изменениями и дополнениями, последнее — в 2013 г. Нельзя не отметить великолепные работы по хищным птицам с использованием современных методов. Проведен обстоятельный обзор по соколообразным всей Монголии по результатам совместных исследований немецко-монгольских ученых [Stubbe et. al., 2010]. Весьма удачно реализованы мероприятия по восстановлению балобана, установлено более 5 тыс. искусственных гнездовий в степях, где очень мало удобных мест для устройства гнезд. Получены колосальные положительные результаты, численность балобана значительно выросла [Ellis et al. 2001; Dixon et al, 2011, 2013; Rahman et al, 2014, 2015, 2016]. Эти гнездовья облюбовали не только балобаны, но и другие хищные птицы и врановые, прежде всего мохноногий курганник, черный коршун и ворон. Вышла прекрасная монография С. Гомбобаатара [2013] «Балобан (Falco cherrug) в Монголии», хорошо иллюстрированная превосходными авторскими фотографиями и охватывающая все стороны биологии и экологии дан- ного сокола. Опубликована серия работ об амурском кобчике, балобане, черном грифе, орлане-долгохвосте, степном орле, беркуте, мохноногом курганнике, дрофе и т. д. [Шагдарсурэн, 1964, 1965; Baumgart, 1978, 1988; Ellis D., Ellis M., Tsengeg, 1995а,б, 1996, 1997; Ellis et al., 1999, 2001; Ellis, Moon, Robinson, 2001; Potapov et al. 2001а,б; Ellis, 2003, 2010; Bold, Sumiya et al. 1996; Нямбаяр, Болд 1999; Нямбаяр и др. 2006; Болдбаатар, 2010; Нямбаяр, Болд, Цэвээнмядаг, 2018; Гомбобаатар и др. 2000; Болд и др. 2003; Nyambayar, 2004; Nyambayar et al., 2006, 2014; Busching, 2005; Dorzderem, 2006; Peak Woon Kee et al. 2006; Gombobaatar et al. 2002, 2010, 2017; Болдбаатар, Букреев, Звонов, 2012а,б; Hansoo Lee et al. 2006; Цэвээнмядаг, Самъяа, Атай, 2014; Gankhuyag, Amarkhuu, Andreas, 2016; Gombobaatar, et al., 2017; Richard P, et al. 2017; Kessler, Malia et al. 2018]. Вышел в 2018 г. специальный сборник статей, просвященный беркуту «Беркут: биология, экология, наследие, традиции и охрана» [Нямбаяр и др., 2018].

Монгольские ученые проводят совместные исследования птиц с орнитологами многих стран. На фотографии австралийские, американские, английские, канадские и монгольские ученые, 2008 и 2014 гг.

Международная исследовательская группа (Монголия, США, Китай, Корея, Россия) по изучению сухоноса и других птиц в Восточной Монголии (лето 2014 г.).

На фотографии координатор работы: Dr. Б. Нямбаяр (Монголия); руководители подгрупп из стран: Dr. John Takekawa (США), Dr. Cao Lei (Китай), Dr. Hansoo Lee (Корея), Dr. Tony Fox (Нидерланды), а также участники экспедиции Dr. Олег Горошко (Россия), научные сотрудники и студенты разных стран

В Монголии много особо охраняемых природных территорий: национальных парков, заповедников и других природных объектов, имеющих статус международного и регионального значения. Сегодня в Монголии имеется 102 таких объекта, занимающего площадь 27,9 млн га, т. е. 17,85% всей территории Монголии: заповедников — 20 (44,39% от всего количества ООПТ), национальных парков — 32 (42,52%), природных резерватов – 36 (12,62%), памятников природы — 14 (0,46%) [Энхбат, 2019]. Из них в бассейна р. Селенги расположены заповедники Хан Хэнтий, гора Богдхан, гора Отгон тэнгэр, хребет Хорьдол Сарьдаг; национальные парки — Тужийн нарс, Горхи Тэрэлж, хребет Хустай, Хугну тарна, долина Орхон, хребет Хангай, Ноён хангай, Хорго — озер Тэрхийн цагаан, хребет Тарвагатай, бассейна озера Хубсугул, Улаан тайга; природные резерваты — гора Батхаан, Ханжаргалант, гора Намнан; памятники природы — гора Булган, озеро Хуйсийн найм, пещера Даян дээрхи, горы Уран тогоо и Тулга. В Монголии имеется 6 территорий, входящих в список Рамсарской конвенции, которым придан статус водно-болотных угодий международного значения в качестве местообитаний водоплавающих птиц, из них 2 территории находятся в бассейне Селенги (озера Угий-нур и Тэрхийн цагаан-нур). Ключевыми орнитологическими территориями признаны 70 объектов, из них 21 приходится на бассейн Селенги. Неплохо исследованы птицы многих особо охраняемых природных территорий [Болд, Дуламцэрэн, 1973; Цэвээнмядаг, 1992; Болд, 1997, 2000; Болд, Цэвээнмядаг, 1982; Болдбаатар, 2000, 2003, 2006а,б, 2008; Boldbaatar, Lee, 2000; Scholte, Todgerel, Tseveenmyadag, 2002; Bold, 2004; Шагдарсурэн, Нямбаяр, 2002; Tseveenmyadag, 2004; Tseveenmyadag, 2004; Цэвээнмядаг, Болд, 2005; Цэгмид, Ууганбаяр, 2005, 2006; Нямбаяр, 2006; Ууганбаяр, Ирияма, Цэгмид, 2006; Нямбаяр и др., 2007; Эрдэнэчимэг и др., 2008; Нямбаяр и др., 2009; Jin et al., 2010; Seon-Deok Jin et al.,

2010; Gombobaatar, Usukhjargal, 2011; Usukhjargal, Gombobaatar, 2014; Otgonbayar et al., 2016; Чимиддорж, Пурэвсурэн и др., 2018].

Птицы как объекты охоты малопривлекательны в Монголии. Как известно, местное население на них практически не охотится. Все же интенсивное развитие сельского хозяйства, рубка лесов, разработка месторождений минеральных ресурсов в стране негативно влияют на состояние среды их обитания, в результате чего отдельные виды сокращают численность. Поэтому состоянию популяций охотничьих птиц уделяется особое внимание [Козлова-Пушкарева, 1933; Болд, 1966, 1969, 1972, 1977, 1978, 1979; Шагдарсурэн, 1969; Болд, Дуламцэрэн, Цэнджав, 1975; Зориг, 1989].

Большая просветительная работа проводится среди населения. Для них изданы справочники, словари, прекрасно иллюстрированные познавательные книги и определители [Dawaa et al., 1994; Reading et al., 1994; Болд и др., 2001; Bold, 2003; Цэвээнмядаг, 2005; Цэвээнмядаг и др., 2005; Болд и др., 2007; Болдбаатар, 2008; Цэвээнмядаг, Нямбаяр, Мунхзул, 2010; Gombobaatar, Usukhjargal, 2011; Болдбаатар, Тугсбаяр, 2013; Пурэвсурэн, 2013, 2017; Пурэвсурэн, Жаргалсайхан, 2019; Gombobaatar 2009, 2010, 2019; Gombobaatar, Christopher, 2019; Dorj, Chris, 2019; Гомбобаатар, Мунх-Эрдэнэ и др., 2020]. Стало хорошей традицией проведение различных праздников, посвященных птицам, в частности известен ежегодный фестиваль журавлей в Хэнтэйском аймаке. На этот праздник, который имеет очень насыщенную и интересную программу, участвуют не только взрослые и дети аймака, но и соседних территорий, бывает много иностранных гостей.

Таким образом, в целом по авифауне Монголии и в частности по бассейну р. Селенги накопилось довольно много информации, по некоторым видам имеются относительно полные сведения по экологии [Зориг, 1988, 1989; Цэвээнмядаг, 2005; Гомбобаатар, 2006, 2013; Nyambayar, 2013; Майнжаргал, 2014]. Тем не менее отметим, что птицы бассейна озера Байкал в Монголии исследованы неравномерно по территории. Достаточно хорошо изучена орнитофауна Хубсугула и Прихубсугулья, Хэнтэй-Чикойского нагорья. Остальные районы изучены не полно. В настоящее время зарегистрировано 365 видов птиц в бассейне р. Селенги в пределах Монголии [Болдбаатар, 2005] и этот список наверняка пополнится еще неоднократно.

Остановимся на районах, входящих в бассейн р. Селенги на территории Монголии.

Озеро Хубсугул и Прихубсугулье являлись в течение ряда лет районом специальных исследований орнитологов. Проведены здесь стационарные работы монгольскими и советскими учеными под руководством Д. Сумъяа и Н. Г. Скрябина. Ими выявлено не только таксономическое разнообразие фауны [Сумъяа, Гурбадам, 1982; Сумъяа, 1988, 2002; Сумъяа, Скрябин, 1977; Сумъяа, Самъяа, 1983; Скрябин и др., 1995; Скрябин, Сумъяа, 1976, 1996], а также получены интересные сведения по экологии некоторых водно-болотных птиц [Скрябин, Размахнина, Сумъяа, 1981; Скрябин, Сафронова, Сумъяа, 1982; Скрябин и др., 1995; и др.]. Весь этот материал по птицам оз. Хубсугул и Прихубсугулья, как отмечали выше, обобщен в книге Д. Сумъяа и Н. Г. Скрябина [1989]. В это же издание вошли сведения из Дархатской котловины, района Прихубсугулья, не входящего в бассейн Байкала.

В данном районе птиц изучали в разное время и другие орнитологи [Рогачева и др.,1988; Tseveenmyadag et al., 2009а,б; Доржиев и др., 2006; Цэвээнмядаг и др., 2006]. В настоящее время птицы Прихубсугулья практически не изучаются, появляются лишь некоторые заметки по результатам наблюдений зоологов, проведенных во время кратковременного пребывания здесь [Попов, 2009, 2015, 2016, 2017,2018; Попов, Демидович, Андронов, 2012].

Хэнтэй-Чикойское нагорье, в особенности Хэнтэйский горный район, с 1965 г. становится объектом специального изучения птиц А. Болда. Он не только исследовал фауну [Болд, 1968, 1969, 1970, 1977; Bold, 1984], но и уделял большое внимание состоянию популяций промысловых видов [Болд, 1966, 1969, 1972]. Им детально прослежена сезонная динамика авифауны, ее экологическая структура. На этой территории выявлено 253 вида из 17 отрядов [Болд, 1977]. В северной части данного нагорья на Чикойском хребте в разное время фауну птиц изучали российские орнитологи [Леонтьев, Павлов, 1963; Назаренко, 1978; Малков, 2000, 2002]. В западной части хребта Хэнтэй проводили совместные стационарные работы монгольские и немецкие ученые. Ими были получены новые сведения по биологии отдельных видов и групп птиц [Kleinstauber, Succow, 1978; Stenzel et al. 2005а,б; Gantulga, 2016; Muhlenberg, 2012; Klaus et al., 2012]. Ряд публикаций посвящен птицам г. Улаанбаатар и его окрестностей [Болдбаатар, 1988, 1997; Болд, Болдбаатар, Майнжаргал, 2000; Ганхуяг и др., 2016].

Орхон-Селенгинское среднегорье исследовано относительно слабо. Птиц бассейна р. Эгийн-гол изучали Ш. Болдбаатар и Г. Майнжаргал [Болдбаатар, 2000, 2003, 2004, 2005, 2006а,б; Майнжаргал, 2001, 2005а,б; Mainjargal, 2004]. В течение многих лет (1981–1990, 1995–1999 гг.) на стационаре Шаамар и на прилегающих территориях Орхон-Селенгинского междуречья работал Ш. Болдбаатар [2006а], он выявил полное таксономическое разнообразие птиц и определил характер пребывания каждого вида. Восточную часть района (долины рек Хараа, Тэрэлж, Эстийн-гол, Шарлан-гол и др.) охватил своими наблюдениями А. Болд [1977], когда изучал птиц Хэнтэя. Юг среднегорья (Эрдэнэсант сум, Центральный аймак), где расположены небольшие хребты Батхан, Эрдэнэсант, Сант, Хустай, отличающиеся разнообразием условий обитания птиц, неоднократно привлекал внимание орнитологов. Здесь установлено пребывание 111 видов 12 отрядов [Болд, Дуламцэрэн, 1973; Шагдарсурэн, Нямбаяр, 2002; Pаеk Woon Kee et al., 2006; Gombobaatar, Usukhjargal, 2011; и др.].

Большой интерес у зоологов вызывают крупные степные озера среднегорья, где концентрируются на пролете, во время гнездования и линьки многие водноболотные птицы. На озеро Угийн-нур, самое крупное озеро Орхон-Селенгинского среднегорья, в разные годы специально приезжали изучать птиц ученые Монголии, Германии, России и ряда других стран [Grummt, 1961; Piechocki, 1968; Piechocki, Bolod, 1972; Остапенко и др., 1980; Гаврилов и др., 1977, 1978; Handtke, Hrncirik, 1979; Tseveenmyadag et. al., 2004, Ууганбаяр и др. 2006; Rudiger Holz et al., 2014]. По данным Н. Цэвээнмядага и А. Болда [2005], в общей сложности на этом водоеме и прилегающих территориях отмечено 200 видов из 16 отрядов с разным характером пребывания.

Другим привлекательным для обитания птиц водоемом Орхон-Селенгинского среднегорья является Баян-нур — система озер с разными экологическими условиями. Сведения о птицах его находим в отчетах бёрдвотчеров из разных стран. К сожалению, по птицам Баян-нура, интереснейшего озера, практически не опубликовано научных работ.

Северный Хангай, как и в целом хр. Хангай, и его северная часть — район хребтов Тарбагатай и Болнай — в орнитологическом отношении не так интенсивно изучены, как некоторые остальные районы Монголии. Здесь наблюдали птиц Е. В. Козлова [1932] и ряд других орнитологов разных стран [Шагдарсурэн, 1966; Novak, 1970; Kitson, 1978; Kovats, 1997; Остапенко и др., 1980; Cheke, 2003]. Уделяется внимание промысловым видам данного региона [Болд, Дуламцэрэн, Цэнджав, 1975].

Завершая краткую историю исследований бассейна р. Селенги на территории Монголии, следует заметить, что птицы этой части бассейна оз. Байкал изучены неравномерно. Относительно хорошо исследованы водные и околоводные птицы крупных водоемов и прилегающих их территорий, миграция и некоторые аспекты экологии хищных птиц, дрофы. Довольно хорошо изучены ресурсы некоторых охотничьих видов. Использование современных инструментальных методов, спутниковых датчиков позволило получить уникальные данные по экологии миграций и гнездования многих видов птиц. Работы в этом направлении интенсивно продолжаются и расширяются. Орнитологи Монголии хорошо интегрированы в международные научные и образовательные программы, активно сотрудничают со специалистами многих стран. На сегодня накоплен огромный многолетний материал, охватывающий не один десяток лет, по динамике орнитофауны, численности многих видов водно-болотных угодий региона, но он находится еще на стадии обработки. Приятно отметить, что орнитологами Монголии проводится огромная работа с населением, в последние годы публикуются различные научно-популярные издания о животных, красочные определители, аннотированные списки. Бурно развивается в стране любительская фотоохота на животных и в первую очередь на птиц. К этим занятиям привлечено много молодежи. Широко практикуется познавательный орнитологический туризм, в страну приезжают любители птиц из разных стран Азии, Европы и Америки. В целом орнитологическая наука в стране находится на подъеме.

Заключение

Таким образом, бассейн озера Байкал в орнитологическом отношении изучен в целом неплохо. Благодаря усилиям многих поколений путешественников, зоологов и профессиональных орнитологов накоплен огромный материал, опубликовано большое число научных трудов, от мелких заметок до крупных монографий по отдельным районам. Общее число публикаций по птицам региона, по предварительным подсчетам, насчитывает около четырех тысяч. В настоящей статье приведена лишь часть работ, по которым можно определить этапы и основные направления орнитологических исследований в разные периоды. Как видно, создан хороший научный фундамент для дальнейших исследований птиц и в целом природы этого уникального края.

Степень изученности авифауны бассейна озера Байкал удовлетворительная, но полнота ее отличается в разных районах. Наиболее хорошо изучены птицы Байкала и Прибайкалья, большей части территории Селенгинского Забайкалья, Орхон-Селенгинского среднегорья, Хубсугула и Прихубсугулья, монгольской части Хэнтэй-Чикойского нагорья. Неравномерно представлены материалы по Северному Хангаю и району хребтов Тарбагатай и Болнай. Можно отметить, что видовой состав птиц в целом по региону выявлен полностью. Точно определен статус подавляющего большинства видов, выяснены особенности их распространения, получено общее представление о численности многих видов.

Вместе с тем следует обратить внимание на слабую изученность птиц некоторых горных систем, зимней орнитофауны. По многим видам нет полноценных данных по экологии, особенно по динамике численности редких и хозяйственно важных видов. Слабо изучены мелкие птицы, особенно воробьиные, которые составляют около половины авифауны бассейна оз. Байкал.

В настоящее время большое число орнитологов плодотворно работает на территории Монголии, к сожалению, значительно ослабли исследования в Байкальской Сибири. Желательно более тесно сотрудничать исследователям разных стран — Монголии, России и других заинтересованных государств. Составить единую программу изучения не только птиц, но и всей биоты озера. Особого внимания заслуживают водно-болотные и степные угодья, которые в настоящее время наряду со многими другими экосистемами испытывают колоссальное антропогенное воздействие.

Через бассейн оз. Байкал пролегает один из основных путей миграций птиц, прежде всего водно-болотных видов. Останавливается на Байкале и на крупных водоемах Монголии огромное количество мигрантов, многие водоплавающие птицы скапливаются в период линьки. Известно, что мигрирующие птицы соединяют разные страны и континенты, и в связи с этим они становятся важным фактором в распространении различных вирусных заболеваний.

Надеемся, что дальнейшие исследования животных бассейна оз. Байкал и в целом юга Восточной Сибири и Центральной Азии поднимутся на более высокий методический, теоретический и практический уровень. Для этого как никогда очень важно объединение усилий не только региональных ученых, специалистов других стран. В последние десятилетия появилось много новых сведений, назрела необходимость их обобщения. Несомненно, такое обобщение в виде крупного издания выявило бы степень изученности птиц бассейна оз. Байкал как в целом, так и по видам, послужило бы отправной точкой для дальнейших плодотворных исследований животного мира региона.

Список литературы История исследований птиц бассейна озера Байкал

- Ананин А. А. Итоги инвентаризации орнитофауны Забайкальского национального парка в 2008-2018 гг. // Роль научно-исследовательской работы в управлении и развитии ООПТ: материалы всероссийской научно-практической конференции, посвященной 50-летию со дня образования Байкальск. гос. природного биосферного заповедника. Иркутск: Изд-во Института географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 2019. С. 11-16.

- Ананин А. А. Общий обзор фауны птиц Северо-Восточного Прибайкалья (Баргузинский хребет) // Труды Байкало-Ленского государственного природного заповедника. Иркутск, 2001. С. 66-82.

- Ананин А. А. Птицы горных систем юга Восточной Сибири: экологические аспекты формирования и динамики их населения: автореф. дис. ... д-ра биол. наук. Улан-Удэ, 2012. 49 с.

- Ананин А. А. Птицы Северного Прибайкалья: динамика и особенности формирования населения. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. 296 с.

- Ананин А. А., Федоров А.В. Птицы // Фауна Баргузинского заповедника. Фауна и флора заповедников СССР. М.: Наука, 1988. С. 8-33.

- Ананин А. А. Птицы Баргузинского заповедника. Улан-Удэ, 2006. 276 с.

- Бадмаева Е. Н. Структура населения и экология куликов степных озер Юго-Западного Забайкалья: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Улан-Удэ. 2006. 20 с.

- Бадмаева Е. Н. Кулики степных озер Юго-Западного Забайкалья. Сибирская орнитология // Вестник Бурятского госуниверситета. 2006. Вып. 4. Спец. сер. С. 18-33.

- Бадмаева Е. Н., Доржиев Ц. З., Абашеев Р. Ю. Фенология миграций и пребывания гусеобразных птиц в Байкальской Сибири // Известия Иркутского государственного университета. Серия Биология. Экология. 2018. Т. 26. С. 28-40. DOI: 10.26516/20733372.2018.26.28

- Бадмаева Е. Н. Особенности экологии гнездования куликов в Байкальской Сибири // Природа Внутренней Азии. Nature of Inner Asia. 2017. № 3(4). С. 7-21.

- Бадмаева Е. Н. Весенняя миграция водно-болотных птиц в Западном Забайкалье // Вестник Бурятского государственного университета. 2015. Вып. 4. С. 116-123.

- Бадмаева Е. Н. Динамика летнего населения птиц степных озер Западного Забайкалья // Эволюция и современное состояние ландшафтов и биоты Внутренней Азии. Улан-Удэ, 2016. С. 49-56.

- Бадмаева Е. Н. Динамика экологической структуры водно-болотных птиц степных озер Байкальской Сибири за вековой период // Современные проблемы орнитологии Сибири и центральной Азии: материалы VI Международной орнитологической конференции / отв. ред. В. В. Попов. Иркутск: ИНЦХТ, 2018. С. 21-26.

- Бадмаева Е. Н. К экологии гнездования шилоклювки и малого зуйка в Юго-Западном Забайкалье // Байкальский экологический вестник: Растения и животные в наземных экосистемах. 2003. Вып. 3. С. 91-97.

- Бадмаева Е. Н. Особенности водоемов Баргузинской котловины для гнездящихся и мигрирующих водно-болотных птиц // Ареалы, миграции и другие перемещения диких животных: материалы международной научно-практической конференции (г. Владивосток, 25-27 ноября 2014 г.). Владивосток: Рея, 2014. С. 9-15.

- Бадмаева Е. Н. Редкие пролетные виды куликов Юго-Западного Забайкалья // Байкальский экологический вестник: Биота в экосистемах гор Южной Сибири: состояние и проблемы. 2007. Вып. 4. С. 78-89.

- Бадмаева Е. Н., Доржиев Ц. З., Сандакова С. Л. Пространственные взаимоотношения куликов в местах кормовых скоплений на степных озерах Юго-Западного Забайкалья // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии. Улан-Удэ, 2006. Вып. 3, ч. 2. С. 35-42.

- Базарова А. С. Пространственная динамика близкородственных видов птиц на примере домового и полевого воробьев в г. Улан-Удэ // Фауна и экология животных Сибири и Дальнего Востока: межвузовский сборник научных трудов. Красноярск, 2010. Вып. 6. С. 33-41.

- Базарова А. С. Экологические взаимоотношения близкородственных видов птиц в условиях населенных пунктов Байкальской Сибири: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Улан-Удэ, 2012. 18 с.

- Бакутин М. Г. Водоплавающие птицы дельты р. Селенги (Гусеобразные — Аше-riformes) // Уч. зап. Бурят-Монгольск. гос. пед. ин-та. 1957. Вып. 12. С. 19-57.

- Банников А. Г. Заметки о зимних кормах рябчика и даурской куропатки в Кентее // Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та. 1957. Т. 65. С. 89-94.

- Баскаков В. В., Михалкин К. Ф. Кольцевание птиц в Байкальском заповеднике // Материалы исследований природных комплексов Южного Прибайкалья: тр. гос. природного биосферного заповедника «Байкальский». Улан-Удэ, 2000. С. 15-23.

- Батбаяр Г., Идэрбат Д., Цэвээнмядаг Н., Нямбаяр Б., Хансоо Ли, Ким Техан, Шин Ёон Ун, Батбаяр Б., Тувшинтугс С., Тувшинжаргал Э. Изучение осенней миграции лебедя-кликуна с помощью дистанционных передатчиков // Исследования птиц Монголии: материалы научн. конф., посвящ. 80-летию акад. А. Болда. Улан-Батор, 2017. С. 42-48 (монг.).

- Баярхуу С. Птицы Ховдийнского аймака // Природные условия и ресурсы Монголо-Алтайского горного района. Ховд, 2003. С. 135-141 (монг.).

- Беляев К. Г. Летнее население птиц лесного пояса Баргузинского хребта // Размещение и численность позвоночных Сибири. Новосибирск: Наука, 1982. С. 217-227.

- Богородский Ю. В. Население птиц антропогенно-трансформированных территорий Верхнего Приангарья. Иркутск, 2008. 208 с.

- Богородский Ю. В. Птицы Южного Предбайкалья. Иркутск, 1989. 208 с.

- Болд А. История изучения птиц Монголии // Птицы, земноводные и пресмыкающиеся в Монголии: научные труды. Улан-Батор, 2002. № 1. С. 5-19 (монг.).

- Болд А. Видовой состав птиц Хэнтэйского горного района // Тр. Института биологии АН МНР. Улан-Батор, 1968. № 3. С. 4-25 (монг.).

- Болд А. Экология и вопросы зоогеографии птиц Хэнтэйского горного района // Тр. Института биологии АН МНР. Улан-Батор, 1970. № 10. С. 77-88 (монг.)

- Болд А. Возможность использования водоплавающих промысловых птиц озер Хар ус // Тр. Института общей и экспериментальной биологии АН МНР. Улан-Батор, 1979. № 14. С. 33-35 (монг.).

- Болд А. История и перспективы орнитологических исследований в Монголии // Современные проблемы орнитологии Сибири и Центральной Азии: материалы I Междунар. орнитол. конф. Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2000. С. 14-17.

- Болд А. История изучения птиц Монголии // Птицы, земноводные и пресмыкающиеся в Монголии. Улан-Батор, 2002. № 1. С. 5-19 (монг.).

- Болд А. О полном использовании побочных продуктов промысла охотничьих птиц // Наука и жизнь. 1978. № 6. С. 63-68 (монг.).

- Болд А. Охотничье-промысловые птицы // Промысловые животные МНР и их охрана. Улан-Батор, 1972. С. 88-145 (монг.).

- Болд А. Промысловые птиц и способы охоты на них // Основные промысловые животные Монголии. Улан-Батор, 1966. С. 14-48 (монг.).

- Болд А. Птицы // Пустыни Заалтайской Гоби. Природные условия, экосистема и районирование. М., 1986. С. 119-122.

- Болд А. Птицы гора Богдхан // Экосистемы гора Богдхан. Улан-Батор, 1997а. С.18-21 (монг.).

- Болд А. Птицы Монголии // Тр. Института биологии АН МНР. 1973. № 3. С. 139-166 (монг.).

- Болд А. Птицы Хэнтэйского горного района и их практическое значение: автореф. дис. ... канд. биол. наук. Улан-Батор, 1977. 33 с.

- Болд А. Редкие птицы в бассейна р. Селенги // Тр. Института биологии АН МНР. Улан-Батор, 2000. 22. С. 129-136 (монг.).

- Болд А. Редкие птицы Монголии // Редкие животные Монголии. М.: Наука, 19976. С. 72-120.

- Болд А. Результаты учета промысловых птиц в Центральном Хэнтэе // Тр. Института биологии АН МНР. Улан-Батор, 1969. № 4. С. 6-19 (монг.).

- Болд А. Список птиц Монголии // Тр. Института биологии АН МНР. Улан-Батор, 1966. № 1. С. 9-16 (монг.).

- Болд А. Эколого-географические основы охраны и рационального использования орнитофауны МНР: дис. ... д-ра биол. наук. М., 1989. 502 с.

- Болд А., Болдбаатар Ш. Редкие хищные птицы Монголии // Тр. Института Общей и эксперментальной Биологии АН Монголии. Улан-Батор. 1999. № 1. С.129-137 (монг.).

- Болд А., Болдбаатар Ш., Майнжаргал Г. Роль водохранилищ вокруг г. Улан-Батора в жизни птиц // Тр. Института биологии АН Монголии. Улан-Батор, 2000. № 22. С. 137-140 (монг.).

- Болд А., Болдбаатар Ш., Цэвээнмядаг Н. Список птиц в Монголии // Птицы, земноводные и пресмыкающиеся в Монголии: науч. тр. Ин-та биологии АН Монголии. Улан-Батор, 2002. 1. С. 19-38 (монг.).

- Болд А., Болдбаатар Ш., Цэвээнмядаг Н., Майнжаргал Г. Результаты всемонгольского учета сокола-балобана на территории Монголии // Орнитологические исследования в Сибири и Монголии. Улан-Удэ, 2003. Вып. 3. С. 204-209.

- Болд А., Доржиев Ц. З., Юмов Б. О., Цэвэнмядаг Н. Фауна птиц бассейна озера Байкал // Экология и фауна птиц Восточной Сибири. Улан-Удэ, 1991. С. 3-24.

- Болд А., Дуламцэрэн С. Краткий обзор фауны млекопитающих и птиц района гор Батхан и Хугнухан // Труды Института биологии АН МНР. 1973. № 8. С. 79-84.

- Болд А., Дуламцэрэн С. Редкие птицы и млекопитающие Монголии // Наука и жизнь. М., 1981. № 6. С. 23-25.

- Болд А., Дуламцэрэн С., Цэнджав Д. К вопросу рационального использования охотничьих животных Хангайского горного района // Тр. Института общей и экспериментальной биологии АН МНР, 1975. № 10. С. 56-72 (монг.).

- Болд А., Звонов Б. М., Цэвээнмядаг Н. Журавли в Монголии. М.: Макс Пресс, 2004. 28 с.

- Болд А., Кищинский А. А., Фомин В. Е., Цэвээнмядаг Н. Проблемы охраны редких видов птиц в МНР // Тр. Института общей и экспериментальной биологии АН МНР, 1981. № 16. С. 122-126 (монг.).

- Болд А., Степанян Л. С. Таксономический список птиц МНР // Орнитология. 1988. Вып. 23. С. 11-26.

- Болд А., Сумъяа Д., Болдбаатар Ш. Водно-болотные птицы Монголии и их вопросы охраны // Научный журнал Национального университета Монголии. 1998. № 7 (146). С. 11-25 (монг.).

- Болд А., Сумъяа Д., Цэвээнмядаг Н. Дополнения и исправления к списку авифауны МНР // Тр. Института Общей и экспериментальной биологии АН МНР. 1983. № 15. С. 79-88. (монг.).

- Болд А., Цэвээнмядаг Н. Некоторые редкие птицы МНР // Наука и жизнь Монголии. Улан-Батор, 1979. №. 4. С. 59-64 (монг.).

- Болд А., Цэвээнмядаг Н. Птицы Большого гобийского заповедника // Вопросы охраны экосистемы пустыни Гоби. Улан-Батор, 1982. С. 109-156 (монг.).

- Болд А., Цэвээнмядаг Н. Реликтовая чайка (Larus relictus Lonberg, 1931) в Монголии // Тр. Института биологии АН Монголии Улан-Батор, 2005. № 25. С. 188-192 (монг.).

- Болд А., Цэвээнмядаг Н., Болдбаатар Ш., Майнжаргал Г. Десятиязычный словарь названий птиц Монголии. Улан-Батор, 2007. 150 с. (монг.)

- Болд А., Цэвээнмядаг Н., Болдбаатар Ш., Сумъяа Д., Гомбобаатар С., Майнжаргал Г. Монгольские научные названия птиц // Государственная номенклатурная комиссия. Институт литературы АН Монголии. Улан-Батор, 2001. С. 80-91 (монг.).

- Болдбаатар Ш. Вопросы экологического состояния позвоночных животных бассейна реки Селенги // Птицы, земноводные и пресмыкающиеся: научные труды Института биологии АН Монголии. Улан-Батор, 2005. № 2 С. 55-70 (монг.).

- Болдбаатар Ш. Итоги исследований позвоночных животных бассейна реки Эг // Труды института Биологии АН Монголии. 2006б. № 26. С. 82-100.

- Болдбаатар Ш. Некоторые наблюдения за птицами национального парка Хустай // Proceedings of the International Conference Fundamental and Applied Issues of Ecology and Evolutionary Biology. Улан-Батор. 2008. С. 161-171 (монг.).

- Болдбаатар Ш. Птицы // Красная книга горы Богдхан. Улан-Батор, 2008б. С. 25-37 (монг.).

- Болдбаатар Ш. Птицы бассейна реки Эг // Орнитологические исследования Сибири и Монголии. Улан-Удэ, 2003. Вып. 3. С. 6-18.