История исследования палеолитических комплексов Среднего Приангарья

Автор: Панюхин Макар Васильевич, Глушенко Максим Александрович

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: История и теория науки, новые методы исследований

Статья в выпуске: 3 т.11, 2012 года.

Бесплатный доступ

На территории Среднего Приангарья насчитывается более 70 палеолитических памятников, которые, по сравнению с сопредельными регионами, изучены в меньшей степени. Целью данной статьи является определение уровня изученности палеолитических комплексов этого региона. В работе выделены этапы истории исследования палеолита Среднего Приангарья, охарактеризованы основные научные концепции, существующие проблемы.

Среднее приангарье, палеолит, историография, периодизация, береговая абразия, эоловая корразия

Короткий адрес: https://sciup.org/14737768

IDR: 14737768 | УДК: 902

Текст научной статьи История исследования палеолитических комплексов Среднего Приангарья

В последние годы наблюдается рост научного внимания к археологии долины р. Ангара (Восточная Сибирь). С одной стороны, это обусловлено масштабными спасательными археологическими работами в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС, с другой – в связи с развитием новых научных методик и знаний возникла необходимость переосмысления накопленного ранее материала.

История археологического изучения региона насчитывает не один десяток лет. За это время вышло немало научных работ различного уровня, посвященных описанию и интерпретации полученных материалов. Однако до сих пор нет трудов по истории исследования и систематизации археологических комплексов региона в целом, в частности, по палеолитической тематике. Явственно назрела необходимость актуализации археологических знаний о регионе, в том числе для выявления слабоизученных тер- риторий и дальнейших плодотворных исследований. Поэтому данная работа направлена на определение степени изученности палеолитических комплексов Среднего Приангарья при помощи анализа историографических материалов, начиная с середины 1950-х гг. – времени получения первых находок палеолитического облика.

В настоящее время в силу ряда обстоятельств на территории Среднего Приангарья не ведутся регулярные археологические работы. Если подробным изучением Южного Приангарья долгое время занимаются ученые иркутской научной школы, а Северного – специалисты, которые принимают участие в широкомасштабных исследованиях в зоне затопления водохранилища Богучанской ГЭС, то на территории Среднего Приангарья происходят редкие работы эпизодического характера. Поэтому, во избежание терминологической путаницы, связанной с более активным употреблением понятий

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 11-06-12005-офи-м-2011).

ISSN 1818-7919

Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2012. Том 11, выпуск 3: Археология и этнография © М. В. Панюхин, М. А. Глушенко, 2012

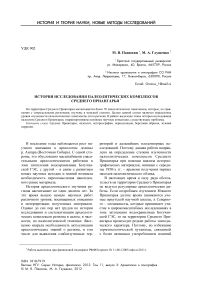

Рис. 1. Карта-схема территории Приангарья:

1 - южная часть Среднего Приангарья; 2 -северная часть Среднего Приангарья

Северное и Южное Приангарье, необходимо сделать краткое описание территории исследования.

Во время археологических исследований в Приангарье (рис. 1) всегда остро стоял вопрос о разделении этой обширной территории (длина Ангары 1 719 км) на участки. На протяжении только ХХ в. разделение проводилось несколько раз по различным принципам, среди которых можно выделить исторические, геологические и административные. В первой половине XX в., в связи с проведением масштабных геологических исследований, бассейн Ангары была поделен на три участка, различных по рельефу и ряду других особенностей: верхний – от истока до устья Оки, средний – от устья Оки до устья Илима, и нижний – от устья Илима до места впадения Ангары в Енисей [Гранина, Одинцов, 1947. С. 12]. С этого времени понятия Верхняя, Средняя и Нижняя Ангара стали использоваться и в археологии.

В 1970–1980-е гг. появились предложения разделить Приангарье на Южное и Северное [Дроздов, 1981. С. 3; Медведев, 1983. С. 7; Гладилин, 1985. С. 1; Васильевский и др., 1988. С. 19; Березин, 2004. С. 3– 4]. Долгое время границы этих двух территорий были размыты: Северное и Южное Приангарья не смыкались и образовывали между собой безымянную срединную территорию.

Современные исследователи [Медведев и др., 2009. С. 298–299], выступая за двучленное деление региона, определили территорию Северного Приангарья в пределах от устья Ангары до устья Илима, включая нижнее и среднее течение р. Илим, а территорию Южного Приангарья – между истоком Ангары и устьем Илима. В то же время авторы отметили, что «возможно, в будущем потребуется выделение “срединно-при-ангарских” территорий» [Медведев и др., 2009. С. 298–299].

В рамках приведенного районирования, учитывая особенности геоморфологической ситуации и локальных проявлений археологических культур, при характеристике археологических комплексов среднего течения Ангары имеет смысл использовать понятие «Среднее Приангарье». Это восполняет пробел как в геоархеологическом делении Байкальской Сибири в качестве Среднеангарской субтерритории [Медведев и др., 1996. С. 29], так и занимает место «средин- но-приангарских территорий» между Северным и Южным Приангарьем [Медведев и др., 2009. С. 298]. Следует отметить, что уже с начала 1970-х гг. в экономической истории и географии Восточной Сибири утвердилось понятие «Среднее Приангарье», которое по своим границам охватывает обширный регион в среднем течении Ангары в рамках современных Усть-Илимского, Нижнеилимского и Братского административных районов Иркутской области [Бровкин, 1984; Клевцов, 1999; Коптев, Пластинин, 2011. С. 242].

Основу Среднего Приангарья составляет Ангаро-Илимский геологический район, расположенный в южной части Среднесибирской плоской возвышенности, в среднем течении Ангары от д. Большая Мамырь до района ниже устья Илима [Крашенинников, 1935. С. 5]. Территория Среднего Приангарья четко вписывается в принятую в науке Среднеангарскую провинцию [Винокуров и др., 2005. С. 10]. Ее поверхность сложена нижнепалеозойскими карбонатными и терригенными отложениями, вблизи долины Ангары и по ее притокам встречаются мощные выходы трапповых интрузий (АнгароИлимский геологический район), оказывающие существенное влияние на формирование рельефа и речной сети. Центральное место провинции занимает Среднеангарский кряж, высота которого в трапповых массивах достигает 1 022 м и существенно выделяется на фоне Лено-Ангарского и Приан-гарского плато со средними высотами 350– 500 м [Гвоздецкий, Михайлов, 1978. С. 277]. Северная и южная границы региона проведены условно – от района в устье р. Илим до южной границы Ангаро-Илимского междуречья, включая нижнее течение рек Ока и Ия в зоне вхождения в трапповый массив. С востока на запад Среднее Приангарье включает долины среднего течения Ангары и ее притоков – Илима, Вихоревки, а также их водоразделов. В свою очередь, регион можно разделить на две части – южную (рис. 1, 1 ) и северную (рис. 1, 2 ). В настоящее время, после строительства сети мощных гидроэлектростанций, в регион входят северная часть Братского и полностью Усть-Илимское водохранилище.

Ранний период накопления знаний об археологии региона – с первой четверти XVIII до первой половины ХХ в., был связан с исследованием на территории Среднего При- ангарья преимущественно керамических комплексов. Отдельные находки местными жителями остатков плейстоценовой фауны не сопровождались каменными материалами и тем более не идентифицировались как палеолитические, ввиду чего в рамках данного исследования не рассматриваются. Первый этап изучения эпохи палеолита на территории Среднего Приангарья определяется с середины 1950-х и до середины 1970-х гг. Он связан с проведением спасательных археологических работ в зоне затопления водохранилищ Братской и Усть-Илимской ГЭС (рис. 1–3).

В 1955 г. исследователем Иркутского областного музея П. П. Хороших во время разведки в зоне строительства Братской ГЭС были найдены первые доказательства доголоценового заселения территории. При раскопах у подножья горы Монастырской (рис. 2, 19 ) было найдено более 600 каменных изделий из кремня и кварцита вместе с палеофауной. Исследователь интерпретировал материал как «остатки позднепалеолитической мастерской» [Хороших, 1955. С. 1–3].

В 1956 г. при обследовании окрестностей с. Братск Ангарской археологической экспедицией ЛОИИМК под руководством А. П. Окладникова были найдены «кости ископаемых четвертичных животных, а вместе с ними грубые каменные изделия верхнепалеолитического облика» [Абрамова и др., 1959. С. 41]. Основное внимание и силы были сосредоточены на раскопках неолитических могильников и поселений в зоне затопления Братского водохранилища, а также на уникальных палеолитических стоянках Мальта и Буреть, в связи с чем, вероятно, исследования палеолита возле с. Братск не имели продолжения.

Дальнейшие открытия на этом этапе, связанные с эпохой палеолита, были сделаны в зоне затопления Усть-Илимского водохранилища.

В ходе разведки П. П. Хороших в 1960 г. в устье Игирмы было зафиксировано 7 пещер, возле которых, по опросам населения, находили каменные артефакты и разбитые куски от бивней мамонтов. Участниками экспедиции были обследованы 2 пещеры, в одной из которых, по утверждению П. П. Хороших, была собрана «коллекция скребел и отщепов из серого траппа позднепалеолитического или мезолитического об- лика» [Хороших, 1962. С. 200]. В последующих работах ученого находки из игир-менских пещер как палеолитические не упоминались. Определенное недоверие исследователей, прошедших тем же маршрутом, вызвало и само наличие пещер с артефактами.

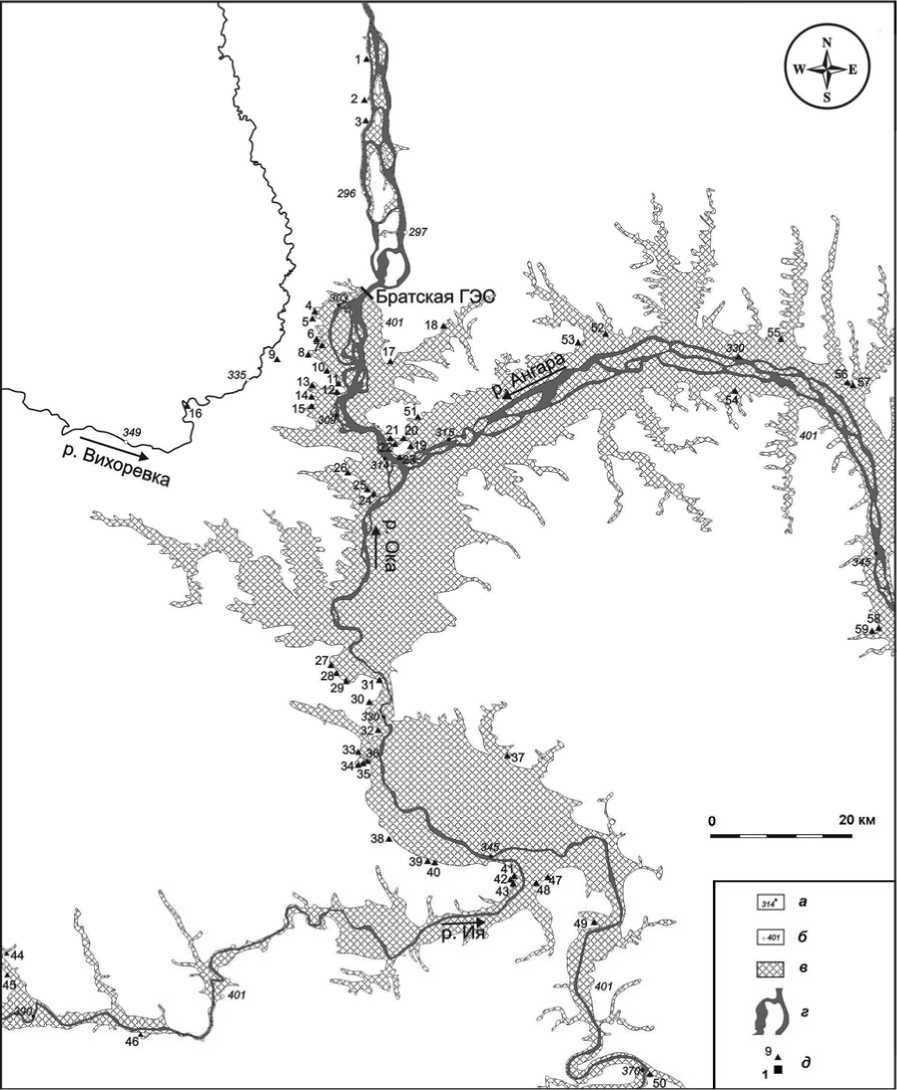

В 1961 г. во время маршрутной разведки Иркутского государственного университета под руководством научного сотрудника Г. И. Медведева было открыто местонахождение напротив о. Сизово (рис. 3, 8 ), фауна и каменный инвентарь которого позволили отнести его к позднепалеолитическому времени [Георгиевский и др., 1978. С. 108]. На месте обнаружения остатков плейстоценовой фауны и каменного артефакта в районе Симахинского порога [Медведев и др., 2009. С. 303] спустя несколько лет во время спасательных работ Ангаро-Илимской экспедиции Института истории, филологии и философии Сибирского отделения АН СССР был открыт целый комплекс местонахождений Большая Курья I–III (рис. 3, 9–11 ) [Георгиевский, 1974. С. 189].

На этих поселениях А. М. Георгиевским были обнаружены каменные изделия верхнепалеолитического облика, имеющие общие черты с находками ряда объектов в верхнем течении Ангары [Там же]. Интересно, что данные палеолитические комплексы были расположены как на низких – 10 м, так и на высоких – 35 м, гипсометрических отметках [Там же. С. 190]. Обнаруженные в 1969 г. – карьер у пос. Эдучанка (рис. 3, 6 ) и в 1974 г. – устье Игирмы (рис. 3, 14 ) окатанные кварцитовые орудия новосибирский ученый Б. И. Лапшин условно датировал среднеплейстоценовым временем, по аналогии с комплексами кварцитового палеолита на Верхней Ангаре [1978. С. 155]. Находки у пос. Эдучанка и в районе Сима-хинского порога на Илиме, как считал руководитель Ангаро-Илимской экспедиции Р. С. Васильевский, очень схожи с материалами таких палеолитических объектов, как Мальта, Красный Яр, Верхоленская Гора (слой 3), Макарово-2, Ошурково, Кумары и пр. [Васильевский, 1978. С. 134]. По мнению исследователя, «можно утверждать, что они (каменные орудия. – М. П., М. Г. ) в основном характерны для позднего палеолита» [Там же].

Отдельного рассмотрения заслуживают исследования произведений наскального ис-

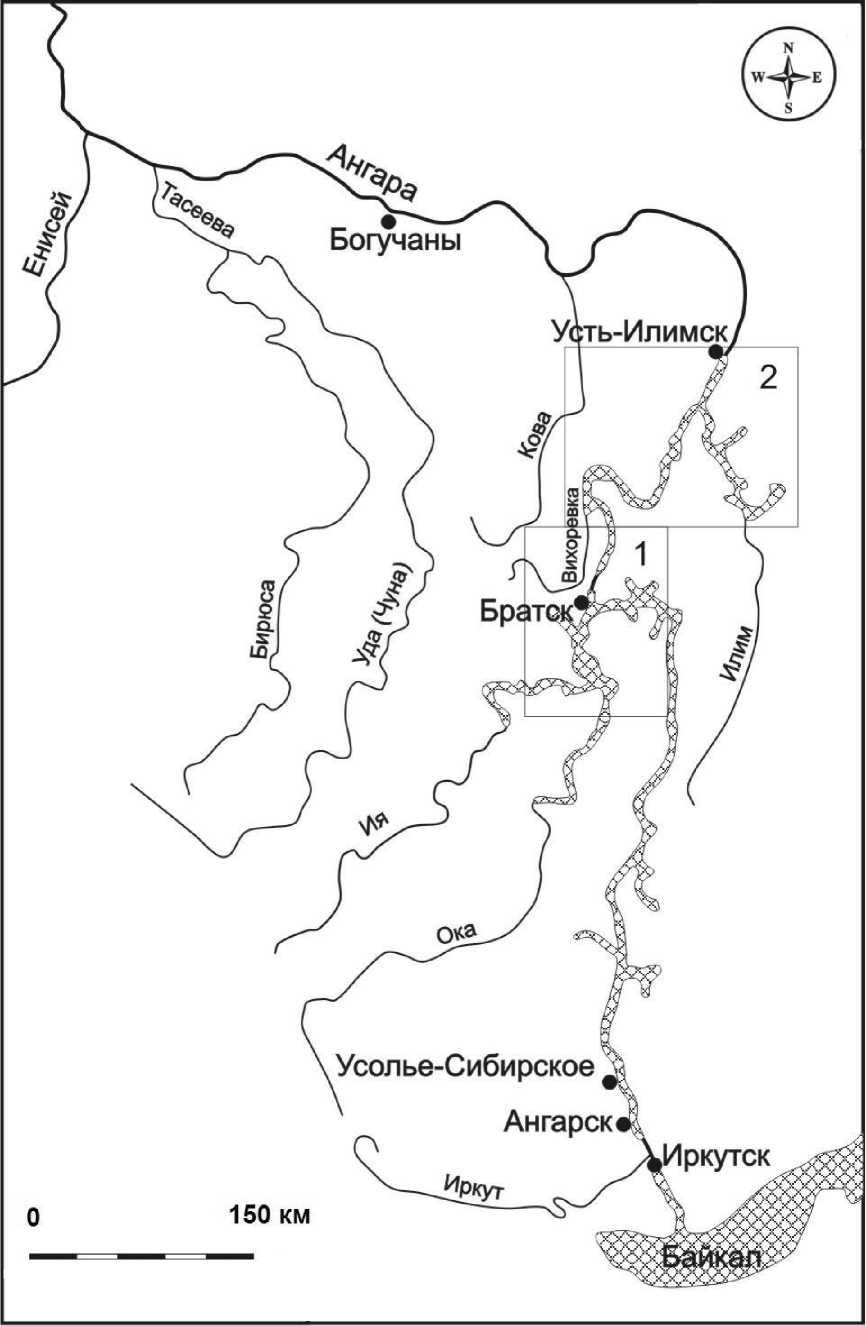

Рис. 2. Карта-схема распространения палеолитических комплексов в южной части Среднего Приангарья: 1 - Ду-бынино-2; 2 - Еловый; 3 - Кадара-3; 4 - Безымянный-1; 5 - Безымянный-2; 6 - Солдатский Залив; 7 - Ангарская Деревня; 8 - Жарок; 9 - Вихорева Пустошь; 10 - Тещин Язык; 11 - Крылатый (Чайка); 12 - Гора Пихтовая-1; 13 - Курчатовский Залив; 14 - Городской Пляж; 15 - Лодочная Пристань; 16 - Гора Моргудон; 17 - Братское Взморье; 18 - Зяба; 19 - Монастырская Гора-1; 20 - Монастырская Гора-2; 21 - Монастырская Гора-3; 22 - Монастырская Гора-4; 23 - Монастырская Гора; 24 - Мыс Дунайский-1; 25 - Мыс Дунайский-2; 26 - Мыс Дунайский-3; 27 - Долоновское Расширение-1; 28 - Долоновское Расширение-2; 29 - Долоновское Расширение-3; 30 - Боль-шеокинск-1; 31 - Большеокинск-2; 32 - Большеокинск-3; 33 - Калтукский Залив-1; 34 - Калтукский Залив-2; 35 - Калтукский Залив-3; 36 - Калтукский Залив-4; 37 - Безымянный; 38 - Праздничный; 39 - Леоново-1; 40 - Леоново-2; 41 - Купреев Ручей-1; 42 - Купреев Ручей-2; 43 - Купреев Ручей-3; 44 - Тангуйский Карьер; 45 - Александровка; 46 - Хахарей-2; 4 7 - Хламный; 48 - Стрелка; 49 - Тынкобь; 50 - Хвойный; 51 - Винный Залив-1; 52 - Сурупцево-1; 53 - Сурупцево-2; 54 - Нижний; 55 - Мамырь-1; 56 - Кежма-1; 5 7 - Кежма-2; 58 - Озерная Баля; 59 - Южный (Условные обозначения рис. 2 и 3: а - высотные отметки уреза воды до затопления; б -высотные отметки уреза воды после затопления; в - затопленные территории; г - русла рек; д - археологические памятники; данные)

Рис. 3 . Карта-схема распространения палеолитических комплексов и петроглифов в северной части Среднего Приангарья: 1 – Дубынинские писаницы; 2 – Подъеланское-1; 3 – Подъеланское-2; 4 – Остров Ушканий; 5 – Залив Эдучанка; 6 – Эдучанка; 7 – Залив Мирюнда; 8 – Остров Сизов; 9 – Большая Курья-1; 10 – Большая Курья-2; 11 – Большая Курья-3; 12 – Тушамский Залив; 13 – Залив Яра; 14 – Усть-Игирма

кусства Среднего Приангарья. В ходе экспедиции 1937 г. Иркутского краеведческого музея под руководством А. П. Окладникова на одной из трапповых скал о. Ушканий недалеко от Шаманского порога был обнаружен стилизованный петроглиф, который долгое время считался изображением неолитического лося [Окладников, 1940. С. 125; 1966. С. 99; 310. Табл. 167]. Исследования Ангаро-Илимской экспедиции в 1970 г. на о. Ушканий позволили дополнить петроглиф новыми деталями и обнаружить ряд схожих с ним, что позволило интерпретировать их как изображения плейстоценовых носорогов [Окладников, 1976. C. 53]. Подобное изображение было найдено среди писаниц Долгого (Дубынинского) порога (Композиция XXXII), случайно открытых во время затопления водохранилища Усть-Илимской ГЭС в 1975 г. [Окладников, 1978. C. 163].

Соглашаясь с датировкой комплексов Большая Курья I–III и анализируя фаунистический материал со стоянок (фрагменты костей носорогов, по предварительному определению Н. Д. Оводова) в сочетании с наскальными изображениями Долгого порога и о. Ушканий, Р. С. Васильевский сделал предположение о существовании особой североазиатской палеолитической культуры, одной из особенностей которой на территории Средней Ангары была охота на носорогов [Васильевский, 1978. С. 134].

Данная трактовка изображений появилась на фоне концепции А. П. Окладникова, согласно которой на открытых скальных пространствах Сибири существуют рисунки палеолитического времени. Противники концепции критиковали эту точку зрения, ставя под сомнение стилистический анализ изображений, проведенный А. П. Окладниковым для их датировки. Критика вызвала дискуссию вокруг выделенного исследователями архаичного пласта петроглифов Сибири, которая продолжается и сегодня. Относительно трудно распознаваемых наскальных рисунков, интерпретируемых сторонниками концепции А. П. Окладникова как «носороги», «мамонты» и «страусы» [Ларичев, 1968. C. 353–354], очень интересным представляется мнение А. А. Формозова: «нельзя забывать, что на писаницах рисовали не только реальных зверей, но и мифологических персонажей» [Формозов, 1992. C. 50–51].

Сторонники концепции В. И. Молодин и Д. В. Черемисин, анализируя древнейший пласт наскальных изображений Северной Азии, признают, что загадочные изображения на о. Ушканий и Долгом (Дубынин-ском) пороге «действительно резко отличаются от всего известного массива ангарских изображений», поэтому «вопрос о датировке этих памятников следует пока оставить открытым» [Молодин, Черемисин, 1999. C. 139].

В целом, первый этап изучения палеолита Среднего Приангарья характеризуется первичным накоплением источников. Было доказано наличие на территории позднепалеолитических и предположено присутствие более ранних комплексов. Тем не менее проводившиеся работы не имели специальных исследовательских программ по палеолиту, нахождение немногих палеолитических комплексов было преимущественно случайным явлением [Лохов и др., 2006. С. 46], а результаты исследований лишь частично освещены в научных публикациях. В дальнейшем все исследования производились уже после окончательного затопления Братского и Усть-Илимского водохранилищ.

Второй этап продолжался с середины 1970-х до начала 1980-х гг. и связан с целенаправленными исследованиями палеолитических комплексов.

В 1976 г. сотрудники Братского краеведческого музея О. М. Леонов и Г. С. Уткин открыли ряд местонахождений на высоких гипсометрических отметках (60–100 м), размытых волнами Братского водохранилища [Уткин, 2007. С. 13–14]. Находки местонахождений сразу же привлекли внимание специалистов из Иркутского государственного университета: в том же году Г. И. Медведев осмотрел вновь выявленный объект Курчатовский залив (рис. 2, 13). По его мнению, артефакты, среди которых были пластины, нуклеусы левалуазских форм, «вымывались из почвенного горизонта – аналога каргинского межледниковья в Прибайкалье» [Леонов и др., 1977. С. 217]. Была отмечена уникальность найденного объекта, который, по мнению исследователей, являлся наиболее древним из найденных ранее на данной территории, а хронологически мог быть отнесен к ранней или средней поре верхнего палеолита [Там же].

С 1976 г. изучением палеолита на высоких террасах в районе г. Братска и в Ангаро-Окинском расширении занимался совместный отряд из сотрудников Иркутского университета, Братского краеведческого музея и Братского отделения ВООПИК, в который входили О. М. Леонов, А. В. Волокитин, М. Я. Скляревский, Т. Н. Кононова [Аксенов и др., 1979. С. 5]. Активное участие в работах принимал братский краевед Г. С. Уткин, благодаря которому удалось обнаружить десятки новых местонахождений на побережье Братского водохранилища [Уткин, 2007. C. 19].

Особое внимание исследованию палеолита уделяли научные сотрудники Братского музея А. В. Волокитин и Е. М. Инешин. В составе совместного отряда они начали проводить планомерные исследования побережья Братского водохранилища и открыли ряд новых местонахождений. Полученные материалы, по мнению А. В. Волокитина, можно сравнивать с каменными комплексами Ангаро-Бельского, Ангаро-Осинского и Ангаро-Идинского районов Верхней Ангары [Волокитин, 1978. C. 12]. Подтвердив датировку комплекса Курчатовского залива, предложенную Г. И. Медведевым, А. В. Волокитин, совместно с остальными исследователями, нашел аналогии на других местонахождениях района. Некоторые открытые комплексы дополнительно были отнесены к сартанскому времени и времени древнего зырянского оледенения [Там же].

Подводя итоги исследований второй половины 1970-х – начала 1980-х гг., А. В. Волокитин защитил кандидатскую диссертацию «Палеолит Средней Ангары» [1982]. По его мнению, палеолитический каменный инвентарь этого района (более 3 500 экз.) можно было разделить на три хронологические группы по степени дефляции. Эти выводы легли в основу первой предвари- тельной периодизации палеолита данной территории. В первую хронологическую группу были выделены объекты Пионерлагерь «Жарок» (рис. 2, 8), Монастырская Гора 1–3 (рис. 2, 19–21), Мыс Дунайский 1, 2 (рис. 2, 24, 25). Группа включает незначительное количество сильнодефлированных артефактов, сопоставимых с верхнеангарскими материалами, возраст которых свыше 150 тыс. лет. Вторая хронологическая группа – объекты Курчатовский залив (рис. 2, 13), Тещин Язык 1, 2 (рис. 2, 10), Мыс Дунайский 3 (рис. 2, 26), Калтукский Залив 1 (рис. 2, 33) и пр. Включает артефакты со слабодефлированной поверхностью, по возрасту соотносимые с «макаровским пластом». Третья хронологическая группа – объекты Праздничный (рис. 2, 38), Леоново 1, 2 (рис. 2, 39, 40), Нижний (рис. 2, 54), Кежма 1, 2 (рис. 2, 56, 57), Озерная Баля (рис. 2, 58). Содержит материалы, не несущие следов дефляции. Отложения, с которыми связываются находки, определяются в пределах конца первой половины «сар-танского» времени. Материалы находят аналогии с дюктайской культурой, палеолитическими комплексами Забайкалья (Соха-тино 4) и кокоревской культурой Енисея [Там же. С. 10].

На основе анализа значительного количества острий из пластин с краевой обработкой А. В. Волокитин предположил, что последняя группа «отражает какое-то особое культурное явление (возможно “археологическую культуру”), представленное в настоящее время двумя вариантами (ангарским и окинским)» [Там же. С. 12]. Через некоторое время, после открытия местонахождения Купреев Ручей-2 (рис. 2, 42 ), А. В. Волокитин, интерпретируя материал по морфологии орудий и фациальным особенностям объекта, с определенной долей вероятности выделил переходный вариант третьей хронологической группы и конца верхнего палеолита – начала мезолита [Волокитин, Инешин, 1991. C. 54].

Позже он отмечал, что степень дефляции части артефактов первой хронологической группы менее выражена по сравнению с артефактами в отложениях подошвы раннезырянских песков горы Игетей и отличается по морфологии. Поэтому часть материалов первой группы «возможно, моложе того возраста, который был предложен Г. И. Медведевым для верхнеангарских артефактов»

[Волокитин, 1992. C. 111]. Но в целом предположение о том, что на среднеангарских, как и на верхнеангарских местонахождениях представлены доашельские и ашело-мустьерские комплексы, осталось неизменным [Там же].

Таким образом, география исследований палеолитических комплексов на втором этапе изучения не выходила за пределы южной части Среднего Приангарья, работы велись исключительно на севере Братского водохранилища. Примечательно, что все изученные местонахождения палеолита находились на высоких гипсометрических отметках (50–100 м) относительно русла Ангары. Создание предварительной периодизации А. В. Волокитина по принципу разделения палеолитических материалов на три хронологические группы по степени корразии было обусловлено отсутствием стратифицированных памятников, слои которых не являлись бы переотложенными: «Поиск артефактов в отложениях, не подвергшихся абразии, показал отсутствие культурного слоя на памятниках, переотложенное состояние находок там, где они обнаружены» [Волокитин, 1984. C. 18–19]. В свою очередь, даже на местонахождениях с переотложенными культурными горизонтами было сделано крайне мало находок, поэтому ученому пришлось в основном оперировать подъемными материалами.

Некоторые результаты второго этапа исследований были опубликованы в обобщающих работах по палеолиту Сибири [Палеолит СССР, 1984. C. 140, 312; Деревянко и др., 1994. С. 171].

Третий этап исследований начался в конце 1980-х гг. и продолжается до сего дня. Начало его связано с масштабными работами по инвентаризации археологических объектов на побережьях Братского и Усть-Илимского водохранилищ в 1986–1991 гг. Заказчиком выступил Центр по сохранению историко-культурного наследия Иркутской области, исследования проводили сотрудники Комплексной археологической экспедиции Иркутского госуниверситета Е. М. Инешин, А. Б. Федоренко, С. А. Дзю-бас, Т. А. Абдулов, Е. О. Роговской, С. П. Та-ракановский и др. [Дзюбас, 2008]. В результате предварительных работ 1989 г. была разработана схема условного деления Братского [Федоренко, 1990. С. 2] и Усть-Илимского [Роговской, Таракановский, 1990.

С. 113] водохранилищ на участки в зависимости от гипсометрического положения относительно бывшего уровня реки, интенсивности размыва, наличия археологических объектов или перспектив их обнаружения. Кроме того, были выявлены районы, перспективные для исследований, составлен аннотированный список объектов археологии с их картографической привязкой.

В 1989 г. полевой отряд в составе М. П. Аксенова, Е. О. Роговского и С. П. Та-ракановского на севере Среднего Приангарья выявил 6 новых местонахождений плейстоценового времени – Подъеланский (рис. 3, 2 , 3 ), залив Эдучанка (рис. 3, 5 ), Ту-шамский залив (рис. 3, 12 ) и пр. [Там же]. В 1991 г. на побережье Усть-Илимского водохранилища было открыто местонахождение палеолитического времени в устье залива Яра (рис. 3, 13 ) Археологический материал со следами средней и сильной эоловой корразии с Тушамского залива Е. О. Роговской отнес к финальному аше-лю – раннему мустье. Сравнивая «илимский вариант коррадированного раннепалеолитического материала» с находками сопредельных территорий, исследователь отнес его к «северной группировке», отличной от Южно-Ангарской и Братско-Осинской [Роговской, 1993. С. 65].

На юге Среднего Приангарья (рис. 2) третий этап связан с проведением археологических экспертиз на новостроечных объектах Братского района с 1993 г. Работы проводились Северо-Западным отрядом Но-востроечной археологической экспедиции Центра сохранения историко-культурного наследия Иркутской области в составе научных сотрудников С. А. Дзюбаса, О. В. За-донина, А. В. Лунькова [Дзюбас, 2008] при участии братских исследователей В. М. Семенова, А. В. Лукомского и др. Район исследований охватывал северное побережье Братского и юг Усть-Илимского водохранилищ, а также Ангаро-Вихоревский водораздел. Проводилась проверка состояния уже известных памятников археологии, фиксировались новые стратифицированные объекты позднепалеолитического времени – Дубынино 2 (рис. 2, 1 ), Еловый (рис. 2, 2 ), Кадара 3 (рис. 2, 3 ), Безымянный 1, 2 (рис. 2, 4 , 5 ), Вихорева Пустошь (рис. 2, 9 ), Суруп-цева 1, 2 (рис. 2, 52 , 53 ) и пр., дислоцирующиеся на 60–100-метровых отметках от уровня Ангары до затопления [Дзюбас,

2008; Задонин, Дзюбас, 2008. С. 60]. Существенная часть археологического материала была найдена в зоне интенсивной волноприбойной деятельности водохранилищ. В ходе проведения археологической практики студентов Братского университета в 1996–1999 гг. на ряде палеолитических местонахождений (Сурупцево 1, Винный залив (рис. 2, 51 ) и пр.) в подъемных сборах были зафиксированы материалы позднепалеолитического и мезолитического облика [Лукомский, 2000. С. 87].

Стационарным раскопочным работам были подвергнуты несколько открытых объектов, имеющих участки с сохранившимся культуросодержащим слоем: Суруп-цево 1 [Дзюбас, Луньков, 2001. С. 244], Дубынино 2 [Лохов и др., 2006. С. 48], Безымянный 2 и Вихорева Пустошь [Задонин, Дзюбас, 2008. С. 61; Дзюбас, 2008]. Здесь удалось выявить стратифицированные культуросодержащие слои эпохи верхнего палеолита – мезолита. В хронологическом диапазоне археологический материал с этих памятников был датирован исследователями 30–12 тыс. л. н. [Дзюбас, 2008].

Начиная с 2010 г. на территории Среднего Приангарья по инициативе ЦСН Иркутской области проводятся работы по паспортизации известных объектов археологии, включающие и рекогносцировочные исследования. Эти материалы только предстоит ввести в научный оборот.

Третий исследовательский этап характеризуется более подробным изучением условий залегания артефактов на стратифицированных многослойных памятниках. Расширение географии исследований на территорию всего Среднего Приангарья напрямую связано со спецификой археологических исследований на новостройках. Для северной части региона (побережье Усть-Илимского водохранилища) было подтверждено присутствие раннепалеолитических комплексов, расположенных на 25–60-метровых гипсометрических отметках. Некоторые обнаруженные палеолитические объекты, благодаря сохранившимся участкам с культуросодержащим слоем, имеют достаточный потенциал для использования их в качестве опорных при создании хронологической периодизации эпохи палеолита Среднего Приангарья и корреляции с соседними регионами.

В целом, за последние 55 лет изучения палеолита в данном регионе было открыто свыше 70 местонахождений (рис. 2, 1–59 ; рис. 3, 1–14 ), результаты исследований оформлены в десятках публикаций регионального, общероссийского и международного уровней. Построенная 30 лет назад предварительная периодизация больше основывается на принципе разделения артефактов по степени эоловой корразии на группы с последующим сравнением с сопредельными регионами, чем на геологическом датировании культурных отложений. При этом за все время исследований не было получено ни одной абсолютной даты, отсутствуют комплексные палеонтологические и палинологические исследования. Все это позволяет считать вопрос хронологии пока еще слабо обоснованным. Распределение открытых местонахождений региона неравномерно, что, скорее всего, связано с отсутствием планомерных археологических разведок на отдаленных от транспортных путей участках Усть-Илимского водохранилища.

Таким образом, к настоящему времени предварительно исследована только северная и южная части региона. Основная часть открытых палеолитических объектов принадлежит южной части Среднего Приангарья (Братский геоархеологический район), что обусловлено проведением здесь целенаправленных исследований во время второго и третьего этапов с середины 1970-х гг. до сего дня.

В заключение можно сказать, что степень изученности среднеангарских палеолитических комплексов представляется довольно низкой по сравнению с Северным и Южным Приангарьем. Для их изучения необходимо использовать последние достижения современной археологической науки с привлечением естественно-научных методов. Это позволит добиться существенных результатов в решении задач исследования палеолита Среднего Приангарья.

THE HISTORY OF RESEARCHES THE PALEOLITHIC COMPLEXES

OF THE MIDDLE ANGARA REGION