История японской игры сугороку в контексте развития настольных стратегических игр Азии

Автор: Войтишек Елена Эдмундовна, Половникова Елена Владимировна

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Исследования

Статья в выпуске: 4 т.8, 2009 года.

Бесплатный доступ

В статье рассматривается история развития стратегических настольных игр Азии, при этом особое внимание уделяется японской игре сугороку и ее китайским прототипам любо и шуанлу. Различные виды игры сугороку, а также игровой инвентарь игры, представленный досками, кубиками и фигурами, анализируются в историческом аспекте. Изучение стратегических настольных игр имеет большое значение не только с культурологической и искусствоведческой точки зрения, но и в плане изучения истории развития человеческого мышления, тесно связанного на первых порах с ритуально-гадательной практикой. Анализ традиционных игр дает ценный материал для исследования социальных проблем современных экономически развитых стран со стремительно «стареющим» населением, где досуг и развлечения превращаются в один из важных факторов духовного объединения всех поколений.

Стратегические настольные игры, игровой инвентарь, китайские игры в шашки любо и шуанлу, японская игра сугороку

Короткий адрес: https://sciup.org/14737124

IDR: 14737124 | УДК: 394.3

Текст научной статьи История японской игры сугороку в контексте развития настольных стратегических игр Азии

Многие традиционные азиатские игры – карты и кости мацзян , домино гупай , шашки и шахматы в своих национальных вариантах – с полным правом можно назвать стратегическими, военными, поскольку они основаны на искусстве ведения позиционной и логической борьбы с противником, на искусном применении дальновидной стратегии, на просчитывании возможных последствий развития той или иной ситуации и на применении хитроумных ловушек. К ним можно отнести также и такие старинные развлечения, как японское сугороку и корейский ют – несмотря на то, что в них используются кубики, вносящие в игру элемент непредсказуемости и фатальности.

Не случайно все они еще называются «настольными», «играми на доске» – игровое поле (будь то камень с насечками в древности, а впоследствии деревянная подставка, бумажная или тканевая основа) уподобляется полю битвы, где игрокам, как и воинам в реальном сражении, приходится применять свое умение решать стратегические задачи ведения борьбы. Специфика традиционных настольных игр состояла еще в их использовании в древних гадательных практиках, когда путем различных манипуляций на доске испрашивали откровение у богов. На доску ставили изображение главы рода или князя, бросали кости и в зависимости от выпавшего числового значения передвигали эту фигурку, предсказывая судьбу целому роду. С помощью таких действий, повторяемых много раз в течение длительного времени, гадали о здоровье и судьбе правителей и всего рода. Впоследствии роль проводника божественной воли, непосредственно участвующего в процессе гадания, взял на себя конкретный партнер. В результате религиозная сущность всего действа была постепенно утеряна, ее заменила игра соревновательного характера между двумя участниками, которые в зависимости от числового значения костей, воспринимаемого как божественное провидение, передвигали свои фигуры (шахматные или шашечные) [Энциклопедия этнических…, 1998. С. 159].

Так, в глубокой древности в Китае путем игры в облавные шашки 围 棋 вэйци предсказывали судьбу. Существовала специальная методика гадания 棋卜 ци бу , при которой выигравшему сулилась удача в течение года, а проигравшему – неудача. Тем самым формировался целый класс игр, близких к ритуальному поведению и служащий для усвоения традиций.

Учитывая тот факт, что инструментарий игр на доске подразумевает наличие специально размеченной доски и кубиков, история и использование которых имеет в истории мировой культуры большое значение, целесообразно вкратце проследить развитие этих предметов в общеисторическом контексте.

* Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 09-06-00049-а/).

ISSN 1818-7919. Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2009. Том 8, выпуск 4: Востоковедение © Е. Э. Войтишек, Е. В. Половникова, 2009

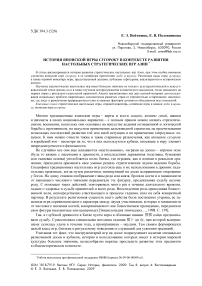

Согласно археологическим данным, наиболее ранняя игральная доска найдена в Палестине, возраст ее отмечен рубежом 6 тыс. лет до н. э. Однако более достоверные сведения говорят о том, что самые древние фигуры и доски встречаются среди находок Месопотамии, Ассирии, Вавилона и Египта и датируются 3 тысячелетием до н. э. Что касается внешнего вида таких досок, то они были весьма разнообразны – квадратные, прямоугольные, в форме гриба, а также змеи, закрученной по спирали. На таких каменных и глиняных досках проделывались отверстия, куда в определенном порядке вставлялись фигуры в форме катушки или усеченной округлой палочки [Там же. С. 159–161].

Не менее важен и такой элемент игры и ритуала, как предмет, условно называемый «кубик». В действительности самые древние предметы, использующиеся в ритуальномагических и гадательных целях, имели по преимуществу природное происхождение (в связи с этим такие археологические находки плохо сохранились), а также весьма разнообразную форму. В гадательной практике успех или неудачу какого-либо предприятия определяли по расположению брошенных камешков, палочек, раковин моллюсков, зубов животных, плодов деревьев и прочего подручного материала (индейские племена Северной Америки и некоторые африканские народы пользуются этими приемами и поныне). Позднее для таких ритуалов стал использоваться специальный предмет со знаками, которые считались проявлением воли богов, не доступной пониманию человека, а потому беспрекословно выполняемой.

Среди самых древних «кубиков», возраст которых определяется в 6–4 тыс. лет до н. э., можно выделить несколько видов. Кроме раковин каури и позвонков животных в форме искривленного куба (астрагалы), использовавшихся на обширной территории Евразии, все остальные предметы были сделаны руками человека. Среди них в тех же регионах в древности использовали продолговатые палочки, пирамидки, параллелограммы, многогранные и шестигранные кубики. С точки зрения эволюции форм шестигранные кубики являются наиболее поздним вариантом [Там же. С. 75–79].

Многочисленные археологические находки Древней Индии свидетельствуют о то, что там также были распространены развлечения с использованием кубиков, фигур и игральных досок, возраст которых составляет около 4 тыс. лет. В отличие от египетских и месопотамских, это были преимущественно квадратные доски с квадратными отверстиями. Предположительно фигуры передвигали от края доски по спирали к центру. Со временем появляются и другие виды соревновательных игр на доске: игры на окружение; игры, моделирующие военное сражение; игры на расположение фигур; и др. В некоторых играх существовало различие в свойствах отдельных клеток. Постепенно особыми свойствами стали обладать не отдельные клетки, а фигуры (рис. 1).

Рис. 1 . Древнеиндийская доска с фигурами (памятник Мохенджо-Даро, 3 тыс. л.)

Истоки игры, с которой на Востоке связано развитие многих стратегических игр на доске, исследователи относят к древней культуре Индии, а именно – к шахматам III в. до н. э. чату-ранга (дословно «четыре игрока»). Четыре игрока располагали на доске по восемь фигур в соответствии со структурой индийской армии: четыре пехотинца и четыре сильные фигуры олицетворяли боевую колесницу, запряженную лошадью; всадника на коне; боевого слона и царя. Целью игры было разбить армию противника путем уничтожения фигур. Под влиянием соревновательного фактора фигуры каждого игрока имели свой цвет и передвигались поочередно после броска кубика. Игра чатуранга была распространена на протяжении нескольких веков, постепенно видоизменившись в игру с двумя игроками. С переходом к игре вдвоем перестал использоваться кубик: игроки стали передвигать фигуры по очереди. Постепенно игра, в которой немаловажную роль играл фактор случайности, превратилась в умственную, стратегическую игру [Там же. С. 162–163]. Впоследствии эта игра стала известна в мире под обычными «западными» шахматами, тогда как на Востоке утвердился другой вид шахмат – 象棋 / 将棋 кит. сянци / цзянци , кор. чанги , яп. сё:ги .

В Древнем Китае, видимо, еще до появления там следов индийских шахмат, была широко распространена игра в шашки 六博 любо (букв. «игра в шестерку») на квадратной доске с отверстиями, расположенными в форме буквы L. В этой игре существовали сложные правила, согласно которым фигуры по ходу продвижения приобретали силу и могли уничтожать фигуры соперника.

О большой древности этой игры говорят свидетельства Ханьского времени, приведенные в работе известного японского археолога Хаяси Минао «Об изображениях небожителей в древнем Китае», который в свою очередь ссылается на пекинскую публикацию 1956 г. китайского ученого Вэнь Ю «Коллекция избранных изображений Ханьской эпохи провинции Сычуань» [Хаяси Минао, 2003. С. 50]. Рисунок изображает двух небожителей, сидящих друг перед другом. У них длинные заостренные уши, крылышки за спиной, ноги и руки покрыты длинной шерстью. Они босиком и, судя по прорисованным складкам на теле и отсутствию пояса, без одежды. Между ними стоит доска для игры в любо , рядом кувшины с ритуальным вином. Справа от них вьется пятнистый бамбук 万年茸 ваньняньжун , являвшийся обязательным атрибутом изображений священнодействий. Похоже, что двое святых сидят на вершине горы, подчеркивая изысканную атмосферу особого мира небожителей [Там же. С. 38–39] (рис. 2).

Рис. 2. Игра небожителей в шашки (пров. Сычуань, коллекция изображений Ханьской эпохи)

В комплект любо входили шесть бамбуковых палочек прямоугольной формы (их хорошо видно на древнем рисунке), которые выполняли функцию игральных костей, и 12 шашек. Два человека садились друг против друга за шашечной доской, на которой были нанесены 12 продольных линий («путей») и 2 поперечные («реки»), причем в реке стояли две «рыбы». На доске расставляли по 6 черных и белых шашек. Бросая кости, игроки по очереди передвигали шашки в зависимости от количества очков, выпавших на костях. Цель игры заключалась в том, чтобы передвинуть все шашки до конца и поставить их вертикально, сделав так называемые «рыбы». Такой исход игры позволял войти в «реку» и получить бирку. Игрок, набравший шесть бирок, считался победителем [Лу Цзя, 1995. С. 1].

Примечательно, что следы этой игры можно обнаружить в национальных развлечениях разных народов Запада и Востока: в Греции и Риме она была известна под названием алеа или табула ; на Среднем и Ближнем Востоке, в Индии и Средней Азии она обрела популярность под названием нарды [Энциклопедия этнических…, 1998. С. 162].

Что касается Китая, то там правила игры любо постепенно упростились, и в начале эпохи Тан (VII в.) она трансформировалась в игру «двойная шестерка», или «двенадцать» ( 双六 / 雙六 шуанлю , а также 双 陆 шуанлу ). Комплект для игры в «двойную шестерку» периода Тан состоял из двух игральных костей, 15 черных и белых шашек и игральной доски, расчерченной на шесть вертикальных и шесть горизонтальных линий. Игроки поочередно бросали кости и передвигали свои шашки согласно числу, выпавшему на костях. Выигрывал тот, кто первым перемещал все шашки в последнюю шестую линию (рис. 3).

Во времена династии Юань (XIII–XIV вв.) игра шуанлу вступила в период расцвета, став общепризнанным видом особого мастерства и даже искусства. Впоследствии в эпохи Мин и Цин (XIV–XVIII вв.) она продолжала оставаться основной среди шашечных игр, а тема игры в шашки активно развивалась в классической художественной и эссеистической литературе Китая. В XIX – начале XX вв. «двойная шестерка» еще изредка встречается в знатных домах, но в целом постепенно утрачивает свою популярность в Китае и попросту исчезает.

Рис. 3. Китайская шашечная игра любо , прототип игры шуанлю (пров. Хэнань, эпоха Хань)

Свою «вторую» жизнь игра шуанлу обретает в Японии – попав на архипелаг во второй половине VII в., эта игра распространилась там под названием 双六 сугороку («двойная шестерка») или футацу-но року («дважды шесть»). Согласно одной из версий, название игры происходит от сочетания, обозначающего количество клеток в одном ряду (12). По другой версии, имелось в виду число очков на двух кубиках, максимально возможное за один ход. Поскольку числа 6 и 12 имели отношение к количеству зодиакальных созвездий, знаков гороскопа, часов, к числу граней у кубика, первоначально в названии сугороку скрывался магический смысл [Энциклопедия игр, 1998. С. 66–67].

Ввиду азартного характера эта игра уже тогда пользовалась неодобрением – в «Анналах Японии» в разделе о правлении императрицы Дзито есть упоминание о том, что в 8-й день 12-й луны 689 г. «была запрещена [игра] сугороку » [Нихон сёки, 1997, т. 2. C. 276], что дает основания предполагать, что эта игра была известна в Японии еще раньше. В настоящее время игра сугороку известна в Японии в двух своих вариантах, исторически cменивших друг друга: на деревянной доске-подставке и на бумажном листе с картинками.

Игра ^Ж^ бан-сугороку , или « сугороку на доске», в конце VII в. проникнув в Японию через Китай, благополучно просуществовала там более тысячи лет до эпохи Эдо, т. е. до начала XVII в. Два игрока соревновались за доской с 15 белыми и 15 черными «камнями», расположенными на 12 клетках в двух «лагерях» противников. Камни продвигались на столько позиций, сколько выпадало по суммарному числовому значению двух кубиков, которые трясли в специальном футляре-трубке. Игрок, первым передвинувший свои 15 камней в лагерь противника, становился победителем (рис. 4).

Рис. 4. Японская игра бан-сугороку (« сугороку на доске») (преф. Сига, эпоха Эдо)

Свидетельством большой популярности игры бан-сугороку в средневековой Японии являются неоднократные упоминания о ней в различных историко-литературных памятниках и даже документально-правовых источниках. Так, одно из первых таких упоминаний находится в самой ранней поэтической антологии «Манъёсю» (VIII в.): в 16-м свитке встречается стихотворение, написанное Наганоимики Окимаро:

Песня о кубиках сугуроку

ひとふたの目の みにあらず 五つ六つ三つ四つ さえあり 雙の采

Не один глаз и не два – Больше у него куда.

Он имеет пять и шесть. Три, четыре даже глаза Здесь у сугороку есть.

(Пер. А. Е. Глускиной)

В Японии так же, как в Китае, пытались бороться с распространением азартных игр: в период Нара, со становлением правового государства рицурё: кокка неоднократно издавались различные запретительные указы. Так, статьи о запрете азартных игр и, в частности, упоминания о сугороку встречаются в законодательных сводах «Тайхо: рицурё:» и «Ёро: рицурё:», в комментариях к законам «Рё:-но гигэ», а также в таких известных памятниках исторической и правовой мысли, как «Продолжение “Анналов Японии”», «Руйдзю: сандай-кяку» («Классифицированный сборник установленных актов трех периодов»), «Энги-сики» и др. Однако несмотря на многочисленные запреты игра продолжала оставаться очень популярной среди аристократов и далее – в эпохи Хэйан и Муромати. Во многих выдающихся произведениях исторической, художественной и эссеистической литературы X–XIV вв. упоминаются турниры в шашки сугороку : в «Дневнике эфемерной жизни», в «Записках от скуки», «Повести о принце Гэндзи», «Великом зерцале», «Собрании стародавних повестей», «Повести о доме Тайра», «Повести о Великом мире» и др. [Энциклопедия игр, 1989. С. 66–76].

Как оказалось, это было время расцвета игры бан-сугороку . В дальнейшем интерес к ней был утрачен, а к эпохе Эдо свои позиции она уступила стратегическим играм высокоинтеллектуального характера – шашкам го и шахматам сё:ги . В настоящее время игра известна в основном узкому кругу специалистов – историкам, этнографам, культурологам, искусствоведам. При этом самые ценные экспонаты (доски из сандала, эбенового дерева, инкрустированные слоновой костью, зеленым агатом, оленьим рогом, самшитом; кубики и фигуры, сделанные из цветного стекла, кварца) как предметы высокого искусства бережно хранятся в музеях и национальных сокровищницах.

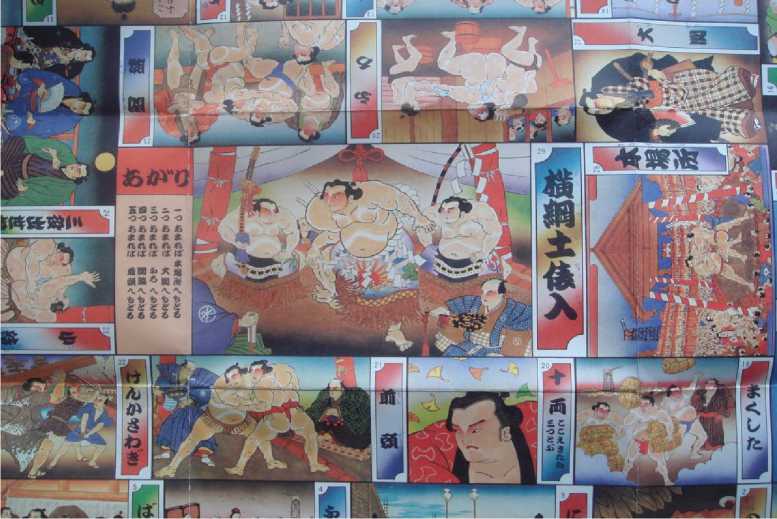

С эпохи Эдо ведет свое существование игра 絵双六 э-сугороку , или « сугороку с картинками», пришедшая на смену игре на доске. Истоки ее исследователи связывают с картинками, по которым обучали монахов буддийской секты тэндай . Не случайно первые сугороку изготовлялись с буддийской символикой и изображением мандалы, образно называясь « сугороку обители Чистой земли», или « сугороку рая» ( 浄土双六 дзё:до сугороку ). Фишки на бумаге передвигали по картинкам в соответствии со случайно выпавшим числовым значением кубика. Игровое поле представляло собой некий лабиринт, символизирующий различные жизненные препятствия. Игрок, первым достигший финиша ( агари ), считался победителем.

Начиная с эпохи Эдо было придумано великое множество сюжетов игры по мотивам известных исторических и литературных произведений, с использованием изображений популярных персонажей, героев фольклора, национальных видов спорта и т. п. Многие из этих игр не утратили своего значения и сохранились до наших дней (рис. 5).

Художественная культура Японии эпохи Эдо также освоила эту игру – это выразилось в создании специальных живописных свитков э-сугороку , выполненных в манере гравюр укиё-э . Такие произведения часто создавались по мотивам гравюр признанных мастеров этого жанра. К примеру, широко известны э-сугороку Утагава Хиросигэ с изображением 53 станций тракта Токайдо.

Есть свидетельства, что бумажные сугороку существовали и в Китае: в эссеистическом произведении 1619 г. 五雑俎 («Уцзацзу») встречается упоминание об игре « сугороку с изображением чиновников», поле в которой представляло собой схему с написанными по порядку чиновничьими рангами (оно также использовалось для их запоминания). Кроме того, в «Уцзацзу» упоминается также сугороку с именами будд.

Рис. 5 . Японская игра э-сугороку с героями сумо (« сугороку с картинками») (XX в.)

В настоящее время в Японии остаются популярными разновидности этой игры на бумаге – в виде лабиринтов с препятствиями, по которым игроки передвигают фишки в соответствии с числом ходов, определяемых с помощью кубика. Примечательно, что такие игровые поля создаются также с учетом национальных традиций – с привлечением различных широко известных литературно-исторических сюжетов. Так, например, широко известна игра по сюжету бестселлера писателя эпохи Токугава Дзиппэнся Икку – развлекательного повествования «Хидза куригэ» (дословно «Колени гнедой лошади»). В метафорическом смысле имеется в виду «долгий путь на своих двоих», поскольку игра основана на описании путешествия двух путников, совершающих пеший переход от Эдо до Киото через 53 станции тракта Токайдо.

Отдельно следует сказать несколько слов об использовании кубиков в этих играх (как выше было указано, в игре на доске использовались два кубика, тогда как в бумажном сугороку – один). По мнению японского культуролога Масукава Коити, кубики появились на японском архипелаге из соседних стран еще в древности. В «Манъёсю» упоминаются кубики корейского типа: одна сторона таких предметов была плоской, другая – выпуклой. Кроме того, есть свидетельства о находках прямоугольных кубиков при археологических раскопках в Дадзайфу (Кюсю) и Хэйдзёкё (Нара), восьмиугольных кубиков на раскопках поместья принца Нагая (Нара), а также треугольных кубиков при раскопках замка Исава в районе То-хоку. С распространением на территории японского архипелага с VII в. игры бан-сугороку стали использоваться шестигранные кубики, хотя еще на протяжении VIII в. там сосуществовали и другие виды кубиков – прямоугольные и корейского типа [Энциклопедия этнических…, 1998. С. 80] .

Есть сведения, что в Японии в ранних сугороку с буддийской тематикой использовали кубики не с цифрами, а с шестью знаками фразы 南無分身諸仏 наму бунсин сёбуцу («Слава обликам будд») [Энциклопедия игр, 1989, т. 1. С. 73] или 南無阿弥陀仏 наму амида буцу («слава будде Амида»). На кубиках для игр в «застольные приказы» записывались «штрафные» знаки, например «станцевать», «спеть песню» и др. [Энциклопедия этнических…, 1998. С. 77–78].

Однако со временем повсеместно утвердился другой вариант символов, наносимых на грани кубика – с числовыми значениями. На таких шестигранных кубиках, изготовленных из кости, дерева и бивня, грани соответствуют четырем сторонам света: 東 «восток» (5); 南 «юг» (4); 北 «север» (3); 西 «запад» (2), а также понятиям 天 «небо» (1) и 地 «земля» (6)

(при этом числовые значения на гранях распределяются таким образом, что сумма противоположных сторон составляет число семь). Таким образом, изображения на кубике оказывались символами философского осмысления реальности, когда целый мир (условно от «1» до «5») вмещался в понятие 天地 – «все, что между небом и землей». Эта же семантика прослеживается в иероглифе 五 «пять», где верхняя и нижняя черты воспринимаются как те же понятия «неба» и «земли», а их переплетение символизирует собой все сущее.

В энциклопедии конца X в. «Вамё:-руйдзю:сё:» есть запись об использовании в то время двух видов кубиков: #Й^ тёбо-сай и ^^^ сугороку-сай . По-видимому, тёбо-сай представляли собой дощечки, одна сторона которых была выпуклой, другая плоской (в игре одновременно использовали несколько штук), а сугороку-сай были кубической формы. Очевидно, что дощечки тёбо-сай появились в Японии из Китая - там была распространена игра 樗蒲 шупу (яп. тёбо , кариути ), связанная с метанием четырех деревянных дощечек. На таких плосковыпуклых дощечках были нанесены знаки: «черный», «белый», «теленок», «фазан». Примечательно, что подобные бамбуковые дощечки с нанесенными на них иероглифами, изображающими тотемных животных основных родов, сохранились до сих пор в корейской игре ют и используются там в качестве кубиков, внося элемент случайности в ее характер.

Что касается японской игры сугороку с картинками, то в начале эпохи Эдо там еще использовали комплект из четырех-пяти таких двусторонних дощечек, но затем они тоже исчезли из употребления. В конце концов, к настоящему времени из всех видов кубиков повсеместно утвердились предметы кубической формы, используемые преимущественно в азартных развлечениях.

В Японии священную и магическую силу кубиков издавна использовали не только в играх, но и в различных ритуалах: поэтому даже в средние века долгое время в аристократической среде бытовали обычаи, связанные с бросанием кубиков – пожеланиями здоровья новорожденным младенцам. В дневниках аристократов эпохи Хэйан есть множество упоминаний о бросании кубиков во время различных празднеств, есть также сведения о находках кубиков в погребениях. Более того, в новое время существовал обычай прикреплять кубики к главной мачте японских лодок васэн в качестве божества-хранителя корабля, молясь о безопасности плавания [Энциклопедия этнических…, 1998. С. 77–78].

Из всего вышесказанного следует, что в истории мировой культуры игровой инвентарь древних настольных игр, представленный досками, кубиками и фигурами, сделанными из различных материалов, имеет большое значение не только с культурологической и искусствоведческой точки зрения, но и в плане изучения истории развития человеческого мышления, тесно связанного на первых порах с ритуально-гадательной практикой и развитием письменности (на это указывает предельно лаконичный характер древних письмен на досках, панцирях животных).

Кроме того, изучение традиционных игр дает любопытный материал для исследования социально-психологических проблем настоящего времени, когда в наиболее развитых экономически и при этом стремительно «стареющих» странах досуг и развлечения превращаются в один из важных факторов духовного объединения всех поколений, а игровое поведение становится проводником национального самосознания.

THE HISTORY OF JAPANESE GAME SUGOROKU IN THE CONTEXT OF DEVELOPMENT OF ASIAN STRATEGIC BOARD GAMES

The article considers the history of development of Asian strategic board games. Special attention is paid to the Japanese game sugoroku and its Chinese prototypes liubo and shuanglu . Different types of the sugoroku game as well as its accessories such as boards, dices, and figures are analyzed in the historical aspect.