История, локализация и архитектура Уртамского острога

Автор: Горохов С.В., Скобелев С.Г., Бородовский А.П.

Журнал: Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: История, филология @historyphilology

Рубрика: Археология Евразии

Статья в выпуске: 5 т.21, 2022 года.

Бесплатный доступ

Исследование посвящено разрешению комплекса проблем, связанных с историей и археологией Уртамского острога в Кожевниковском районе Томской области: локализация данного памятника на местности, установление даты основания и реконструкция его архитектурного облика с учетом его трансформации во времени. Вопреки утвердившейся в историографии точки зрения, согласно которой острог был основан в 1684 г., на основании анализа письменных источников доказывается, что это произошло в 1685 г. На базе письменных источников, картографических материалов и данных археологических разведок выдвигается аргументированная гипотеза о расположении Уртамского острога на северо-восточной окраине современного с. Уртам. Здесь был собран подъемный материал и артефакты из грабительских раскопок, указывающие на длительное присутствие русского населения на этом участке местности. В ходе анализа комплекса письменных источников установлено, что острог с момента основания до середины 1730-х гг. как минимум один раз существенно перестраивался, что выразилось в возведении новой тыновой стены и замене двух угловых башен-амбаров на две проездные башни.

Сибирь, томское приобье, уртамский острог, история, археология, локализация, архитектура

Короткий адрес: https://sciup.org/147238023

IDR: 147238023 | УДК: 902/904 | DOI: 10.25205/1818-7919-2022-21-5-99-114

Текст научной статьи История, локализация и архитектура Уртамского острога

С конца XVI до середины XVIII в. на территории Сибири и российского Дальнего Востока было возведено порядка двух сотен острогов, зимовий, укрепленных деревень и др. Лишь немногие из них стали объектом интереса историков, еще меньше – археологов. Это связано главным образом с тем, что памятники эпохи первоначального освоения Зауралья Российским государством попали в поле зрения археологов достаточно поздно – во второй половине XX в. Интенсивное изучение таких объектов началось только в 1990-х гг. История, архи- тектура и месторасположение многих острогов и иных памятников русского происхождения остаются неизвестны до настоящего времени. Без реконструкции истории таких объектов на основе письменных и археологических источников невозможно составить целостное представление о ходе и результатах стремительного русского освоения огромных пространств Сибири.

Цель настоящей статьи состоит в разрешении проблемы локализации на местности Ур-тамского острога, установлении даты его основания и реконструкции архитектурного облика с учетом трансформации во времени. Источниковая база исследования представлена опубликованными архивными документами, картографическими материалами конца XVII – XIX в., публикациями исследователей и результатами археологических разведок. Предлагаемая статья является дальнейшим развитием или уточнением представлений по этим проблемам, изложенных в последние годы в публикациях П. И. Романова [2018; 2019], А. П. Бородовского [2021] и др. По этой причине неизбежно повторение в ней некоторых изложенных ранее фактов, что важно для лучшего понимания читателем общей линии исследования.

Проблема определения года основания острога

На вопрос о времени основания Уртамского острога существует несколько точек зрения. Самое раннее упоминание об основании острога в историческом труде принадлежит Г. Ф. Миллеру, который в 1734 г. в «Описании Томского уезда…» указал 1692 г. [Источники…, 1988, с. 76]. Однако, как позже установили исследователи, в справке, предоставленной Томской воеводской канцелярией Г. Ф. Миллеру, фигурирует 7193 г. (сентябрь 1684 г. – август 1685 г.) [Бородаев, Контев, 2015, c. 192]. В «Географическом лексиконе Российского государства» указан 1692 г. [Географическiй лексиконъ…, 1773, c. 421]. Известно, что этот труд в части, касающейся Сибири, в значительной степени базируется на данных, собранных Г. Ф. Миллером. В «Полном географическом описании нашего Отечества» находим сразу две даты – 1668 и 1696 гг. [Россiя…, 1907, c. 165, 427]. Источник этих сведений не указан. П. А. Словцов и А. Д. Григорьев, также без ссылки на источник, в качестве времени основания указали 1692 г. [Григорьев, 1921, c. 15; Словцов, 2006, c. 132]. Вероятно, эти сведения первый из них позаимствовал из «Географического лексикона», а второй – либо там же, либо у П. А. Словцова. В публикации 1956 г. А. П. Дульзон в качестве года основания указал 1691 г. [Дульзон, 1956, с. 101]. Источник этих сведений тоже не ясен. В «Истории Сибири», вышедшей в 1968 г., в качестве даты основания острога указан 1684 г. со ссылкой на фонд «Уртамский острог» в ГАТО [История Сибири…, 1968, c. 39].

В 1978 г. впервые был опубликован доклад томского сына боярского Ю. Соболевского о строительстве под его руководством Уртамского острога, который хранится в ЦГАДА. Этот текст содержит противоречие в части, касающейся года основания острога. Приказ о строительстве Юрий Соболевский получил от томского стольника и воеводы Андрея Михайловича Кольцова-Мосальского в 7191 г. (сентябрь 1682 г. – август 1683 г.). Сначала в документе в качестве времени заготовки леса для строительства и сева озимых зерновых указано лето 7192 г. (1684 г.). Затем сказано, что после заготовки леса и сева строители острога вернулись в Томск, где провели зиму. На следующий 7192 г. (так в тексте) они вернулись и построили острог. Таким образом, в тексте доклада допущена ошибка: либо заготовка леса и сев происходили в 7191 г. (1683 г.), а острог выстроен в 1684 г., либо заготовка леса и сев были произведены в 7192 г. (1684 г.), следовательно, острог был возведен в 1685 г. Противоречие может быть разрешено, если учесть тот факт, что первый урожай был снят в 7193 г. (1685 г.) 1, о чем сказано в этом же документе [Из истории…, 1978, c. 60]. Соответственно и острог был основан в 1685 г. 2 Эту версию подтверждает указанная выше справка, предоставленная Томской воеводской канцелярией Г. Ф. Миллеру [Бородаев, Контев, 2015, c. 192]. В пользу 1684 г. свидетельствует документ из фонда «Уртамский острог» в ГАТО [История Сибири…, 1968, c. 39]. В результате некритического прочтения текста доклада в историографии утвердилась единая точка зрения, согласно которой Уртамский острог был основан в 1684 г. В 1981 г. без ссылки на источник этот год указал П. П. Епифанов [1981, c. 81], в 1984 г. – Н. А. Миненко со ссылкой на Н. Ф. Емельянова [Миненко, 1984, c. 3], в 1989 г. без ссылки на источник – Д. Я. Резун и Р. С. Васильевский [1989, c. 278]. Однако в 1990 г. выходит «Археологическая карта Томской области», авторы которой, не упоминая Доклада, придерживаются точки зрения А. П. Дульзона на год основания острога – 1691 [Чиндина и др., 1990, c. 119]. Несмотря на это, в дальнейшем, все же возобладала точка зрения, основанная на некритическом прочтении доклада Ю. Соболевского [Историческая энциклопедия Сибири…, 2009, с. 376; Кузнецкая старина…, 2018, с. 113].

Проблема локализации острога на местности

Не менее запутан и вопрос о месте расположения острога. Самые ранние сведения о его локализации на местности содержатся в докладе Ю. Соболевского: на «Обе реке, на Уртаме речке, на Калмацком и Бухарском перевозе» [Из истории…, 1978, c. 60]. Из этого сообщения ясно только то, что острог располагался на берегах рек Обь и Уртамка (левый приток Оби). Следующие известия относятся к концу XVII – началу XVIII в. и связаны с картографическим наследием С. У. Ремезова. На «Чертеже земли Томского города» из «Чертежной книги Сибири» острог показан на левом берегу Уртамки. На противоположном ее берегу изображена слобода [Ремезов, 1882, л. 11]. В «Хорографической книге Сибири» на листе 93 Уртам-ский острог не обозначен, но на правом берегу Уртамки показана слобода; на листе 128 острог обозначен на левом берегу Уртамки, а слобода – на правом [Ремезов, 2011]. Из картографических материалов С. У. Ремезова следует, что он был уверен в расположении острога и слободы на разных берегах Уртамки (рис. 1).

Следующее по времени известие принадлежит Д. Г. Мессершмидту, который 28 марта 1721 г. проследовал через Уртамский острог, направляясь из Тары в Томск: «В 7 часов вечера мы приехали в Уртамский острог и слободу, которые располагаются на маленькой речке под названием Уртам. Острог отделен от слободы на 100 шагов, который, так же как и все предыдущие остроги, частично разрушен. Речка Уртам течет с юго-запада и впадает на востоке с левой стороны от острога в большую Обь, на которой также слобода и острог располагаются. <…> Это место также плохо населено и состоит примерно из 120 домов, из которых многие пусты, так как многие люди тут и там разбежались из-за тяжелых податей и кроме этого по другим причинам» 3 [Messerschmidt, 1962, S. 81]. Из этого описания становится ясно, что острог и слобода располагались на одном берегу Уртамки.

Важно также и то, что Уртамка впадает в Обь слева от острога. Тщательное изучение текста путевого дневника Д. Г. Мессершмидта показывает, что автор дает указания на направление типа «слева» или «справа» исключительно по ходу движения. К острогу на правом берегу Уртамки Д. Г. Мессершмидт мог подъехать только с южного или западного направления. При подъезде с запада устье Уртамки действительно будет слева от наблюдателя. К острогу на левом берегу можно подъехать с запада или севера. В первом случае устье будет справа. Второй же вариант представляется невозможным. Хотя ландшафт и позволяет подъехать к острогу в этом месте с севера, но генеральное направление движения Д. Г. Мессер-шмидта с юга на север исключает такой вариант.

Рис. 1 . Район возможного расположения Уртамского острога:

1 – общая ландшафтная ситуация; 2 – острог на карте С. У. Ремезова [1882]

Fig. 1 . Location of the Urtamsky ostrog:

1 – landscape situation in the area of the location of the Urtamsky ostrog;

2 – Urtamsky ostrog on the map of S. U. Remezov [1882]

В «Описании Томского уезда…» Г. Ф. Миллера за 1734 г. сказано: «…на западном берегу Оби, немного выше маленькой речки Уртам, которая впадает с запада» [Источники…, 1988, с. 76]. Это означает, что острог располагался на правом берегу р. Уртам. В «Географическом лексиконе…» месторасположение Уртамского острога описано неопределенно: «на левом берегу реки Оби при речке Уртам» [Географическiй лексиконъ…, 1773, с. 421].

На большинстве карт XVIII–XIX вв. Уртамский острог расположен на правом берегу Ур-тамки (см. таблицу).

Место расположения Уртамского острога на картах конца XVII – XIX в. The location of the Urtam ostrog on the maps of the late 17th – 19th centuries

|

Год |

Тип объекта согласно условным обозначениям |

Место расположения (берег р. Уртамка) |

Источник |

|

Конец XVII – |

острог |

левый |

[Ремезов, 1882, л. 11] |

|

начало XVIII в. |

острог |

левый |

[Ремезов, 2011, л. 128] |

|

1745 |

– |

левый |

[Rußischer Atlas…, 1745] |

|

1771 |

острог |

правый |

Карта Колывано-Воскресенским Заводам и Рудникам, лежащим в Колыванском Наместничестве, сочиненная из разных специальных карт по учиненным с заводской стороны описаниям по 1794 год 1 |

|

1777 |

острог |

правый |

Генеральная карта ведения Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства, заводов и приписным к оным селениям; с показанием около оного и во внутренности, ведения губернского и линейного жительств 2 |

|

1790 |

деревня (?) |

левый |

[The European Part…, 1790] |

|

1794 |

слобода? |

правый |

Карта Колывано-Воскресенским Заводам и Рудникам, лежащим в Колыванском Наместничестве, сочиненная из разных специальных карт по учиненным с заводской стороны описаниям по 1794 год 3 |

|

1798 |

– |

правый |

Карта Томскаго уезда Представляющая местное положенiе всей округи всехъ селенiй большихъ и малыхъ и живыхъ урочищъ съ показанiемъ описанныхъ местъ, которые покрыты зеленою и на нихъ Россиiскiе буквы означаютъ в большемъ виде владенiи на листах |

|

1798 |

– |

правый |

Карта Генеральная Тобольской губернiи |

|

1816 |

острог |

правый |

Панснер Л. Подробная Карта Колывано-Воскресенской Горной Округи Составленная изъ новейшихъ частныхъ Картъ Барнаульской горной Архивы |

|

1821 |

село |

правый |

[Атласъ Томской Губернии…, 1821] |

|

1827 |

острог |

левый |

[Географической Атласъ…, 1827] |

1 РГИА. Ф. 485. Оп. 5. Д. 478. Л. 1.

2 Там же. Ф. 1399. Оп. 1. Д. 224. Л. 1.

3 Там же. Ф. 485. Оп. 5. Д. 480. Л. 1.

В XX в. к вопросу о месте расположения Уртамского острога первым обратился В. Ф. Смолин. В начале 1920-х гг. он обследовал территорию с. Уртам и его окрестностей [Шатилов, 1927, c. 4, 5]. По его словам, «признаки древнего жилья имеются на “Глядень-горе”, поэтому он высказывал предположение, что Уртамский острог находился именно здесь» [Дульзон, 1956, c. 101]. С «Глядень-горой» в ближайших окрестностях можно отождествить только Уртамский яр, ограничивающий с севера пойму левобережья Уртамки, т. е., по мнению В. Ф. Смолина, острог располагался на левом берегу Уртамки.

А. П. Дульзон также полагал, что острог находился «на левом мысу устья Уртамки, впадающей в Обь. На этом месте расположено сейчас с. Уртам». В этой фразе присутствует неразрешимое противоречие, так как с. Уртам расположено на правом берегу Уртамки. На карте в своей публикации А. П. Дульзон обозначил острог на левом берегу Уртамки [Дульзон, 1956, с. 101].

Позднее отдельные исследователи либо высказывались неопределенно: «на высоком берегу реки 4 в устье Уртама» и т. п. [История Сибири…, 1968, с. 39; Резун, Васильевский, 1989, с. 278, 279; Историческая энциклопедия Сибири…, 2009, с. 376], либо придерживались точки зрения В. Ф. Смолина и А. П. Дульзона [Чиндина и др., 1990, с. 119].

Архитектура острога

Сведения о первоначальном облике Уртамского острога содержатся в докладе Ю. Соболевского: «…острог поставили двумя башнями. Вышиною тот острог от земли по две сажени печатных, и в землю пущено по аршину; а кругом острогу восмьдесят четыре сажени печатных ж. Кроме башен и ворот и ворота створные, поперег трех сажен. А башни рублены по три сажени печатных, а под башнями построены анбары государевы хлебные, а вышиною башни по двадцати по пяти венцов, а в остроге двор государев» [Из истории…, 1978, с. 60]. Из этого описания следует, что острог имел тыновые стены высотой более 4 м (две сажени печатных 5) и протяженностью около 180 м (84 сажени печатных). Если принять форму острога за квадрат, то протяженность одной стороны составит около 45 м. Две башни были глухими (непроезжими), так как на нижнем уровне были устроены хлебные амбары. В острогах с небольшой протяженностью стен, к которым относится и Уртамский острог, глухие башни устанавливались, как правило, в углах. Высота сруба башен может быть рассчитана исходя из количества венцов (25) и толщены бревен. Для строительства деревянных оборонительных сооружений сибирских острогов использовался «легкий» лес толщиной около 20 см для ускорения строительства [Татауров, Черная, 2015, с. 411; Миллер, 1999, с. 348]). При такой толщине бревна глубина паза могла быть до 4 см. Следовательно, один венец имел в высоту не менее 16 см. Таким образом, срубы уртамских башен были высотой около 4 м, т. е. имели такую же высоту, что и стены. Лишь крыша возвышалась над тыном. Башни имели квадратную форму со стороной около 6 м (3 сажени печатных). При таких пропорциях, когда сторона башни была в 1,5 раза протяженнее ее высоты, башня вовсе не выглядела как башня, а была похожа больше на высокую избу или амбар.

В острожной стене располагались створные ворота «поперег трех сажен». Если под этой фразой понимать, что ширина проема ворот была три сажени (около 6 м), то это представляется невозможным, так как 1) лишено практического смысла, 2) труднореализуемо на практике, 3) ослабляет обороноспособность острога, так как именно ворота считались самым уязвимым местом при осаде (чем шире проем ворот, тем он уязвимее) [Горохов, Бородовский, 2019, с. 149]. Упоминание о чрезмерно широких воротах можно встретить и при описании других острогов. Например, в Селенгинском остроге ширина ворот достигала 9,4 м [Артемьев, 1999, c. 65; Минерт, 1988, c. 88]. В действительности таких ворот не было, а указанные размеры появляются вследствие буквального прочтения источника, смысл которого в этой части исследователям не ясен. Возможно, под шириной ворот в данном случае подразумевается ширина конструкции, в которой были устроены ворота. Конструкция эта представляет собой сруб наподобие нижнего яруса башни, перекрытого крышей. Подобная конструкция проездных ворот была исследована в северной стене соседнего Умревинского острога в 2021 г. Ее размеры в плане составляли 5,5 х 5,5 м.

В конце XVII – начале XVIII в. архитектура Уртамского острога нашла отражение на картах С. У. Ремезова (рис. 1, 2 ). На них острог изображен как замкнутый круг из тыновых стен без башен [Ремезов, 1882, л. 11; 2011, л. 128]. Некоторые исследователи полагают, что С. У. Ремезов допустил ошибку, не изобразив башни [Романов, 2018, с. 177], другие же считают, что острог выглядел именно так, как его изобразил С. У. Ремезов [Огурцов, 1986, с. 132]. Мы полагаем, что ошибки здесь нет. Во-первых, спустя 10–15 лет после возведения острога башен могло и не быть сразу по нескольким причинам: первая – они могли упасть под берег при его обрушении (если башни располагались со стороны Оби достаточно близко к берегу); вторая – они могли сгореть или сгнить 6. Во-вторых, как мы показали выше, башни были высотой, равной высоте стен, имели приземистый внешний вид и использовались для хранения хлеба. Такого рода сооружения могли не восприниматься современниками (в том числе информаторами С. У. Ремезова 7) в качестве башен. Аналогичная ситуация фиксируется и в источниках по соседнему Умревинскому острогу: в интервале с 1731 по 1734 г. здесь были возведены две башни, но в 1741 г. И. Г. Гмелин, посетивший острог и описавший его, не упомянул ни об одной из них [Gmelin, 1752, S. 77, 78]. Возможно, их внешний вид не соответствовал представлениям И. Г. Гмелина о том, как должна выглядеть башня 8. Вероятно, точно так же следует интерпретировать и изображения иных «безбашенных» острогов на картах С. У. Ремезова.

Описание Уртамского острога 1706 г. из «Отчета томских воевод» является практически синхронным с картами С. У. Ремезова: «…стоячей деревянной, а по сторонам на нем две башни, а мерою тот острог в длину 50 сажен, поперег тож» [Из истории…, 1978, с. 31]. В целом описание соответствует тому, что приводится в докладе Ю. Соболевского, – стены тыновые («стоячей деревянной»), две башни, протяженность одной стены составляет 50 сажен. Некоторое расхождение наблюдается только в протяженности стен – 180 сажен в докладе Ю. Соболевского и 200 сажен в отчете томских воевод. Такое расхождение может иметь несколько объяснений: протяженность стен в отчете томских воевод указана приблизительно; использованы разные сажени для выражения расстояния (в отчете томских воевод не указано, в каких саженях сделано измерение); в докладе Ю. Соболевского протяженность стен указана без учета протяженности внешних сторон башен, как это зачастую бывало в практике описания оборонительных сооружений в Сибири, в отчете же томских воевод протяженность внешних сторон башен включена в общую протяженность стен острога. Возможно и сочетание нескольких из этих факторов. Весьма вероятно, что первоначальные оборонительные сооружения Уртамского острога все еще существовали в 1706 г. в прежнем виде.

В соответствии с «Описанием Томского уезда» Г. Ф. Миллера в 1734 г. Уртамский острог состоял «из четырехугольного палисада с двумя боевыми башнями над двумя воротами. В остроге, кроме избы приказчика, судной избы и амбаров, нет никаких зданий». Согласно этому описанию, между 1706 и 1734 гг. укрепления Уртамского острога претерпели существенные изменения. В частности, он лишился двух глухих башен, взамен которых получил две проездные башни. В связи с этим, вероятно, были ликвидированы старые проездные ворота и, скорее всего, заново возведены тыновые стены.

В 1735 г. приказчик Василий Астраханцев извещал Томскую воеводскую канцелярию, что в Уртамском остроге ветхих оборонительных сооружений нет, а в 1740 г. острог уже «весь сгнил и повалился». В 1747 г. на башнях оборудовались позиции для пушек (вероятно, башни не сильно обветшали или были отремонтированы, перестроены), а также была возведена стена со стороны Оби, которая к тому времени разрушилась, были обновлены рвы и рогатки [Романов, 2019, с. 258, 259]. Если стена со стороны реки разрушилась вследствие обрушения берега, то это говорит о том, что острог стоял непосредственно на краю осыпи надпойменной террасы.

В книге «Летопись сибирских городов» опубликована единственная графическая реконструкция Уртамского острога. Памятник изображен на левом берегу Уртамки, т. е. на «Гля-день-горе». Облик острога в целом соответствует содержанию доклада Ю. Соболевского, но содержит существенные неточности: вместо одних ворот изображены двое, церковь с колокольней помещена во дворе острога, в то время как она располагалась за его пределами, расположение башни на юго-восточном углу лишено всякого смысла [Резун, Васильевский, 1989, с. 278].

Археологические исследования острога

Как уже было сказано, первое археологическое обследование территории с. Уртам и его окрестностей на предмет обнаружения остатков острога было предпринято в начале 1920-х гг. В. Ф. Смолиным [Кузьминых и др., 2003, c. 39; Шатилов, 1927, c. 4, 5; Дульзон, 1956, c. 101]. По сведениям Д. Я. Резуна и Р. С. Васильевского [1989, c. 280], археологические раскопки Уртамского острога в конце 1940-х – начале 1950-х гг. проводились А. П. Дульзоном, однако в публикациях названного автора об этом не упоминается.

В 2017 г. археологическая разведка с целью локализации Уртамского острога была проведена студентом НГПУ П. И. Романовым. Признаков острога выявлено не было, но исследователь полагал, что острог находился на территории с. Уртам [Романов, 2018, с. 177; 2019, с. 258].

В 2019 г. А. П. Бородовским и С. В. Гороховым был обследован левый берег Уртамки. На Глядень-горе следов острога и деревни обнаружено не было. В 470 м от Оби и в 330 м от Уртамки был обнаружен слабовыраженный в рельефе ров. На одном из его участков был заложен шурф, который показал, что предполагаемый ров имеет заглубление только в слой гумуса. Предметный комплекс русской деревни или острога отсутствует. Обнаружено лишь несколько фрагментов керамики ирменской культуры эпохи бронзы. Исследованный объект, вероятно, имеет позднее техногенное происхождение [Бородовский, 2021].

В августе 2020 г. авторы статьи продолжили археологическую разведку на территории с. Уртам и в его окрестностях.

Был осмотрен мыс на левом берегу Уртамки («Глядень-гора»), однако нами не отмечено следов искусственного изменения рельефа на покрытых невысокой травой степного типа уплощенных вершинах холмов этого яра, которые проявлялись бы даже в малой форме. Кроме того, высота холмов – до 49 м над урезом воды в Оби, была бы избыточна для предохранения от известных здесь наводнений, но сильно затрудняла подъем наверх воды и грузов с Оби. Единственный относительно удобный «взвоз» здесь возможен от Оби вдоль подножия яра, но он более чем в пять раз длиннее «взвоза» на правом берегу Уртамки.

Относительно правого берега Уртамки можно сказать, что ее пойма здесь фактически отсутствует – речка течет вплотную к обрыву террасы, где на возвышенном «мысу», в том числе и непосредственно над устьем, находится с. Уртам. Топографическая ситуация напоминает ту, что известна для Красноярского острога (1628 г.) на Енисее: ровный участок берега левого притока р. Кача при ее впадении в Енисей (так называемая «стрелка») и высокая гора на левом берегу Качи, получившая название Караульной, так как на ней постоянно находился караул (позднее названа Часовенной). В связи с этим и название холма «Глядень» в пер- вую очередь ассоциируется с понятиями «глядеть», «наблюдать». Холмы Уртамского яра почти в два с половиной раза выше «мыса» («стрелки») на правом берегу Уртамки), и с его вершины, действительно, открывается обзор на большие расстояния в трех направлениях – на юг, юго-восток и юго-запад, т. е. туда, откуда в XVII – середине XVIII в. могла угрожать военная опасность. В соответствии с таким рельефом местности острог, вероятнее всего, должен быть построен именно на «мысу» («стрелке») правого берега Уртамки, при ее впадении в Обь. Этот уплощенный участок восточной (приречной) части террасы высотой около 21 м от уровня воды в Оби плавно понижается в сторону Уртамки (рис. 2, 1). Указанная высота берега вполне достаточна для исключения его затоплений в ходе сезонных наводнений.

Рис. 2. Места предполагаемого расположения Уртамского острога:

1 – вид с Глядень-горы на р. Уртам, взвоз с Оби и село (снято с севера, фото С. Г. Скобелева);

2 – вид из с. Уртам на участок взвоза и Глядень-гору (снято с юга, фото С. Г. Скобелева)

Fig. 2 . The area of the proposed location of the Urtamsky ostrog on the right bank of the Urtamka river:

1 – view from the Glyaden mountain to the village of Urtam and “vzvoz” (taken from the north, photo by S. G. Skobelev);

2 – view of the part of the “vzvoz” from river Ob and Glyaden Mountain from the village of Urtam (taken from the South, photo by S. G. Skobelev)

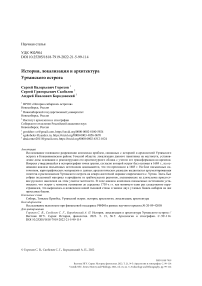

В настоящее время западная часть этой поверхности занята жилыми, хозяйственными постройками и огородами местных жителей. Вероятно, возможная северная сторона острога могла быть сильно разрушена во время создания «взвоза» (дороги) от уреза воды Оби, где была пристань, в село. По отдельным признакам можно судить, что часть этих работ велась с использованием бульдозера (рис. 2, 2 ). Скорее всего, он работал по уже существовавшему «взвозу», в осыпающемся борту которого найдена медная монета сибирской чеканки достоинством денга 1760-х гг. (рис. 3). Однако длинной полосой южнее, непосредственно вдоль берега Оби, отмечается участок площади, мало затронутый современной хозяйственной деятельностью. Эта часть террасы продолжается весьма далеко вдоль берега Оби, и каких-либо ограничений природного характера не имеет (см. рис. 2).

Вся доступная для изучения площадь указанной террасы, не занятая постройками и огородами, густо покрыта высоким бурьяном, коноплей и крапивой. Однако и в таких затрудненных условиях здесь можно проследить отдельные западины, имеющие как округло-подквадратные формы, так и овальные, разного размера и глубины. В двух-трех случаях фиксировалось также нечто похожее на участки валов. На площади современных близлежащих огородов, где нет высокой растительности, следов каких-либо сохранившихся существенных изменений рельефа не отмечено – при нахождении кре-

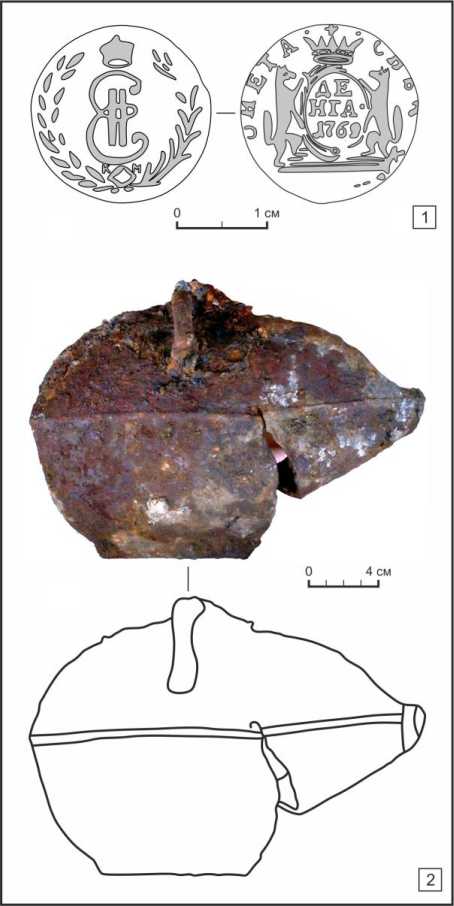

Рис. 3. Индивидуальные находки: 1 – медная монета достоинством денга сибирской чеканки 1760-х гг. с площади взвоза; 2 – фрагмент стенки железного котла с ушком из грабительского раскопа (фото С. Г. Скобелева)

Fig. 3 . Individual finds: 1 – a copper coin in the denomination of “denga” of the Siberian coinage of the 1760s from the place of “vzvoz”; 2 – a fragment of the boiler wall from the predatory excavation (photo by S. G. Skobelev)

пости именно в указанном месте на огородные участки пришелся бы двор острога.

Одним из косвенных признаков наличия острога на этом участке местности может стать факт активной грабительской деятельности на его предполагаемой площади (чего нет на Глядень-горе). Следы этого (причем явно лета 2020 г.) остались в виде как достаточно крупных и глубоких ям, так и мелких «закопушек». По их краям нахо- дились предметы, не вызвавшие интереса у грабителей: кости, фрагменты русской керамики, мелкие камни, крупный фрагмент железного котла с петлей для подвешивания его над огнем

и т. п.

Типично русская керамика и фрагмент котла (рис. 3, 2) позволяют считать их происходящими из археологического памятника поселенческого типа, т. е. не исключено, что именно из стоявшего здесь Уртамского острога. Так, при раскопках Саянского острога (основан в 1718 г., руководитель раскопок С. Г. Скобелев) были обнаружены фрагменты железных и чугунных котлов, аналогичных фрагменту, найденному на предполагаемой площади Ур-тамского острога. Саянский острог никогда не имел при себе крестьянской слободы, его обитателями на протяжении всей его истории были только годовальщики, приказчик и пограничный дозорщик. Следовательно, обнаруженные на территории острога остатки котлов входили в снаряжение гарнизона острога.

Из архивных источников известны случаи, когда отряд, снаряжавшийся для похода с целью основания острога или города, специально снабжался необходимым количеством котлов [Миллер, 1999, с. 350]. Эти котлы могли быть однотипными, если изготавливались крупной партией специально для таких целей. Поэтому закономерно обнаружение на территории Саянского острога нескольких фрагментов однотипных котлов. Находка же на правом мысу Уртамки фрагмента котла, аналогичного обнаруженным на Саянском остроге, является в настоящее время единственным материальным свидетельством присутствия Уртамского острога именно на этом участке местности.

Кроме того, заслуживают внимания результаты наблюдения за стенкой одной из грабительских ям, расположенной в предполагаемой северной части острога. Хотя в ней и нет полного профиля, тем не менее до глубины около 1 м можно видеть слой перегноя, нижняя часть которого сужается по мере углубления. В связи с этим можно вспомнить ряд указаний в источниках, где часто говорится о случаях сваливания навоза именно во рвы крепостей.

Заключение

В настоящее время, исходя из малого объема имеющегося в нашем распоряжении доказательного материала, полностью изложенного выше, мы можем лишь предположительно говорить о месте расположения Уртамского острога. Однако следует отметить, что разнородные свидетельства его возможного нахождения вообще в данной местности имеются лишь для правого берега устья («мыса») Уртамки, где без ограничений природного характера мог быть поставлен острог, имевший периметр около 180 м. Имелись здесь и условия для размещения неограниченного по площади посада к югу и западу от острога. Близко к нему примыкали пашни. В целом все это делает весьма перспективным дальнейшее археологическое изучение этого участка террасы Оби и Уртамки. Данную же статью следует рассматривать как подготовительную к археологическому этапу возможных предстоящих работ.

Список литературы История, локализация и архитектура Уртамского острога

- Артемьев А. Р. Города и остроги Забайкалья и Приамурья во второй половине XVII - XVIII в.

- Владивосток: [Б. и.], 1999. 336 с. Атласъ Томской Губернии Состоящей въ восьми Уездахъ. Томскъ: Губернская Чертежня, 1821. 51 с.

- Бородаев В. Б., Контев А. В. Формирование российской границы в Иртышско -Енисейском междуречье в 1620-1720 гг.: Документальная монография. Барнаул: АлтГПУ, 2015. 416 с.

- Бородовский А. П. Археологическое обследование левобережья устья р. Уртамка (Кожев-никовский район Томской области) // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул: Изд-во АлтГУ, 2021. Вып. 27. С. 151-158.

- Географическш лексиконъ Россшскаго государства. М.: При Имп. Московскомъ университете, 1773.494 с.

- Географической Атласъ Россшской Имперш, Царства Польскаго и Великаго княжества Фин-ляндскаго. Расположенный по губерниямъ. [Б. м.; Б. и.], 1827. 60 с.

- Горохов С. В., Бородовский А. П. Ворота сибирских острогов по историческим и археологическим источникам // Вестник НГУ. Серия: История, филология. 2019. Т. 18, № 7. С. 148-163. Б01 10.25205/1818-7919-2019-18-7-148-163

- Григорьев А. Д. Устройство и заселение Московского тракта в Сибири с точки зрения изучения русских говоров // Изв. Ин-та исследования Сибири. № 6: Труды Историко-Этнографического Отдела. № 1. Томск: Изд. Том. губерн. отд-ния Гос. изд-ва, 1921. 120 с.

- Дульзон А. П. Археологические памятники Томской области // Тр. Том. обл. краеведческого музея. Томск: [Б. и.], 1956. Т. 5. С. 89-316.

- Епифанов П. П. К истории освоения Сибири и Дальнего Востока в XVII веке // История СССР. 1981. № 4. С. 70-84.

- Из истории земли Томской. 1604-1917: Сб. док. и материалов. Томск: Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1978. Вып. 1. 224 с.

- Историческая энциклопедия Сибири. С-Я. Новосибирск: ИД «Историческое наследие Сибири», 2009. 784 с.

- История Сибири. Л.: Наука, 1968. Т. 2: Сибирь в составе феодальной России. 458 с.

- Источники по истории Сибири досоветского периода. Новосибирск: Наука, 1988. 214 с.

- Кузнецкая старина. Новокузнецк: 400 лет в истории России. Томск; Новокузнецк: Изд-во Том. ун-та, 2018. 478 с.

- Кузьминых С. В. Михайлов, Е. П., Савенко, С. Н., Старостин, П. Н. Виктор Федорович Смолин: основные вехи жизненного и творческого пути // Абашевская культурно-историческая общность: развитие, наследие. Чебоксары: [Б. и.], 2003. С. 35-46.

- Миллер Г. Ф. История Сибири. М.: Вост. лит., 1999. Т. 1. 630 с.

- Миненко Н. А. Первые русские деревни и города на территории Барабы и Новосибирского Приобья // Город и деревня Сибири в досоветский период. Бахрушинские чтения 1984 г. Новосибирск: [Б. и.], 1984. С. 3-32.

- Минерт Л. К. Памятники начального этапа градостроительства в Бурятии // Памятники истории, археологии и архитектуры Сибири. Новосибирск: Наука, 1988. С. 80-107.

- Огурцов А. В. Типологическая классификация русских укреплений в конце XVII - середине XVIII в. // Проблемы охраны и освоения культурно-исторических ландшафтов Сибири. Новосибирск: Наука, 1986. С. 129-138.

- Резун Д. Я., Васильевский Р. С. Летопись сибирских городов. Новосибирск: Новосиб. кн. изд-во, 1989. 304 с.

- Ремезов С. У. Чертежная книга Сибири, составленная тобольским сыном боярским Семеном Ремезовым в 1701 г. СПб.: [Б. и.], 1882.

- Ремезов С. У. Хорографическая книга Сибири Семена Ульяновича Ремезова. Тобольск: Обществ. благотворит. фонд «Возрождение Тобольска», 2011. 690 с.

- Романов П. И. Проблемы локализации Уртамского острога // Древние и традиционные культуры Сибири и Дальнего Востока: проблемы, гипотезы, факты. Омск: Издатель-Полиграфист, 2018. С.176-177.

- Романов П. И. Обветшание и ремонт оборонительной конструкции приобских острогов Томского уезда в XVIII веке // Баландинские чтения. Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т архитектуры, дизайна и искусств, 2019. Т. 14. С. 257-261.

- Росая. Полное географическое описаше нашего Отечества. СПб.: Изд. А. Ф. Деврiена, 1907. Т. 16: Западная Сибирь. 610 с.

- Словцов П. А. История Сибири. От Ермака до Екатерины II. М.: Вече, 2006. 512 с.

- Татауров Ф. С., Черная М. П. Тарские «городни» (итоги раскопок исторического центра Тары в 2015 году) // Проблемы археологии, этнографии и антропологии Сибири и сопредельных территорий. Новосибирск: Изд-во ИАЭТ СО РАН, 2015. С. 409-412.

- Чиндина Л. А., Яковлев Я. А., Ожередов Ю. И. Археологическая карта Томской области. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1990. 340 с.

- Шатилов М. Исторический очерк и обзор Томского Краевого музея (1922 г. - 18 марта 1926 г.) // Тр. Том. краевого музея. Томск: Красное знамя, 1927. Т. 1. С. 1-56.

- Gmelin J. G. Reise durch Sibirien, von dem Jahr 1740 bis 1743. Göttingen, Verlegts Abram Vandenhoecks seel. Wittwe, 1752, 700 S.

- Messerschmidt D. G. Forschungsreise durch Sibirien 1720-1727. Berlin, Akademie-Verlag, 1962, Bd. 1: Tagebuchaufzeichnungen, 1721-1722, 380 S.

- Rußischer Atlas, welcher in einer General-Kharte und neunzen Special-Kharten das gesamte Rußische Reich und dessen angränzende Länder, nach den Regeln der Erd-Beschreibung und den neuesten Observationen vorstellig macht. St. Petersburg, Kaiserl. Academie der Wissenschaften, 1745.

- The European Part of the Russian Empire, From the Maps Published by the Imperial Academy at St. Petersburg with the new provinces on the Black Sea. The Asiatic Part of the Russian Empire, from the Maps Published by the Imperial Academy at St. Petersburg. London, Robert Sayer, 1790, 1 p.