История освоения озерных пространств Омской области западносибирскими татарами в конце XVII - начале XXI века (на примере озер Казатово и Рахтово)

Автор: Тихомирова М.Н.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: т.XXVII, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья написана на основе материалов экспедиционной поездки летом и осенью 2021 г. в Большереченский и Тевризский р-ны Омской области. Устные сведения дополнены архивными документами. Целью работы является введение в научный оборот новых данных по освоению татарами озер и территорий вокруг них. Установление наличия или отсутствия особенностей в освоении пространства вокруг озер Казатово и Рахтово. Новые данные расширяют знания о природопользовании западносибирских татар. В первой части приводятся сведения об озерах и использовании их ресурсов по письменным источникам конца XVII - XIX в. Далее охарактеризованы планиграфия, топонимика, инфраструктура озер Казатово и Рахтово, использование их ресурсов в конце XX - начале XXI в. Также описано природопользование соседних озер. Сделаны выводы, что озера Казатово и Рахтово являются центрами микрорайона, включающими небольшие болотные водоемы, водотоки, заболоченные места, сухие участки суши из грив. На примере природопользования озер Казатово и Рахтово показаны два типа освоения озер и создание инфраструктуры. В первом случае у озера создавалась заимка для сельскохозяйственных нужд, затем - поселенческий комплекс, во втором - водоем осваивался в промысловых целях. Подтверждается наблюдение, сделанное автором на материалах Тюменской области, что при экстенсивном типе хозяйства могут осваиваться водные угодья, расположенные на большом удалении. Это показано на примере оз. Рахтово. В один из периодов использование его ресурсов оно было закреплено за татарами, проживавшими в 20-ти и более километрах.

Озера, природопользование, хозяйственная деятельность, освоение, история, западносибирские татары, омская область

Короткий адрес: https://sciup.org/145146190

IDR: 145146190 | УДК: 39+332.3(=521.145) | DOI: 10.17746/2658-6193.2021.27.0848-0855

Текст научной статьи История освоения озерных пространств Омской области западносибирскими татарами в конце XVII - начале XXI века (на примере озер Казатово и Рахтово)

Актуальность изучения озер, как одного из вида водных угодий, обусловлена тем, что в настоящее время в связи с сокращением экономической активности сельских жителей в земледелии и животноводстве эксплуатация природных ресурсов становится важным элементов жизнеобеспечения.

Территория расселения западносибирских татар в Омской обл. изобилует озерами. Южный ареал находится на левобережье р. Иртыш в северной лесостепи (Большереченский, Колосовский р-ы). Здесь поселения нередко основывались на гривах рядом с бессточными («глухими») озерами с заболоченными участками суши. Они были главными источниками воды. Рядом с этими водоемами формировалась инфраструктура поселения и зона хозяйственного освоения.

Северный ареал проживания татар расположен в южнотаежной зоне (Тарский, Тевризский, Усть-Ишимский р-ы). Здесь населенные пункты нередко устраивались в долине Иртыша или на террасе рядом со старичными озерами, ручьями и речками. При этом промысловые участки могли находиться в окрестностях «глухих» таежных озер, окруженных болотами (Тевризский р-н).

В данной статье вводятся в научный оборот новые данные по одному из аспектов природопользования – освоению татарами Омской обл. озер и территорий вокруг них.

В работе представлены материалы по двум водоемам – Казатово и Рахтово. Оз. Казатово расположено в Большереченском р-не. Это озеро небольшое. Его площадь равняется 116 га [Перечень…]. Водоем бессточный. На его берегу находится д. Ка-затово. В настоящее время она почти опустела; в ней проживают два человека.

Оз. Рахтово расположено в Тевризском р-не. Его площадь – 2176 га [Там же]. Это одно из крупных озер в районе. Водоем сточный. Из него вытекает р. Рахтовка, впадающая в р. Тевриз, – приток Иртыша. На берегах водоема нет населенных пунктов, т.к. оно окружено болотами. Ближайшие поселения, – д. Утузы и с. Петрово, находятся на расстоянии 7–9 км.

Вопрос о водных угодьях западносибирских татар поднимался в трудах омских этнографов и археологов. М.А. Корусенко и С.Ф. Татауров, А.Г. Селезнев и А.И. Селезнева охарактеризовали и кар- тографировали озера и реки, традиционно облавливаемые тарскими татарами, в т.ч. русскими, некоторых поселений Большереченского, Муромцевского, Тарского р-нов Омской обл. [см., напр.: Корусенко, Татауров, 1997, с. 132–138; Селезнев, Селезнева, 2001, с. 49–59, 61]. К.Н. Тихомиров, анализируя размещение в XVIII в. поселений татар на территории Знаменского и Тевризского р-нов Омской обл., также рассмотрел их водные угодья (старичные озера, зимовальные ямы на Иртыше и т.п.). Он сделал вывод, что населенные пункты были привязаны к крупным меандрам р. Иртыш [Тихомиров, 2013]. Автор данной статьи описала водные угодья татар Тобольского Заболотья Тюменской обл. [Тихомирова, 2021].

Данная статья основана на материалах, собранных участниками экспедиции 2021 г. в д. Кошкуль Большереченского района и д. Утузы Тевризско-го района путем устного опроса, непосредственного наблюдения и видеофиксации на оз. Казато-во (ПМА. Т-111, Т-112, Т-117, Т-118). Одним из важных методов сбора информации было картографирование топонимов и объектов, связанных с водоемами, с помощью приложения Alpina Quest Off-Road Explorer, поисково-информационного ресурса «Яндекс. Карты», Атласа Омской области, состоящего из топографических карт масштабом 1 км [Омская…, 2010, с. 64, 136].

Для написания работы мы также использовали фото- и видеоматериалы с озер, предоставленных нашими информаторами.

В работе также были использованы документы Исторического архива Омской области, характеризующие земельные угодья бухарцев Бухарской волости и ясачных татар Тавско-Утузской волости Тарского уезда в конце XVII–XIX вв. [ГАОО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 230, 364, 594, 644, 1530], карты конца XVIII в. [Карта…, 1784, с. 16; Карта…], записки Г.Ф. Миллера [Сибирь…, 1996].

Сведения об озерах Казатово и Рахтово из документов конца XVII – XIX в.

Оз. Казатово впервые в письменных источниках и на картах появляется позднее оз. Рахтово, т.к. на левобережье Иртыша в лесостепной зоне стацио- нарные поселения западносибирских татар появляются только во второй половине XVIII в. [Бережнова, Корусенко, 2014, с. 93].

Это озеро обозначено на карте Тарского уезда 1798 г. [Карта...]. Краткая характеристика водоема приведена в статистическом описании дачи юрт Казатовских в 1854 г.: « В этой даче живых урочи-щей не протекает, а состоит одно только озеро под увалом между болотами под названием Каза-товское, в котором в зимнее время вода вымерзает так что, и скота бывает поить невозможно, кроме как в копаных колодцах...» [ГАОО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 1530. Л. 28].

Оз. Рахтово значительно лучше представлено в письменных источниках и это несмотря на то, что на его берегу никогда не было поселения. Оно упоминается в путевых описаниях Г.Ф. Миллера в 1734 г. [Сибирь…, 1996, с. 87]. Примечательно, что на картах Тарского уезда 1784 и 1798 гг. для озера и вытекающей из него реки указаны двойные названия, неизвестные сейчас. На первой карте – «р. Туру онажь Рахтовка», на второй – «Оз[еро. – Авт. ]: Туру онежь Ирахтово» [Карта..., 1784, с. 16; Карта...]. Название Туру , вероятно, можно перевести как «прямой» [Тумашева, 1992, с. 219].

В настоящее время оз. Рахтово по обычному праву среди жителей соседних поселений считается угодьем татар д. Утузы. Однако официально, по законодательству разных периодов, их права были неочевидны и запутаны. На протяжении рассматриваемого в этом разделе периода татары д. Утузы пытались оспорить и закрепить за собой владение водоемом и прилегающими территориями. В 1697 г. в г. Тара стольнику и воеводе М.И. Воронцову-Вельяминову ясачный татарин Отузской волости Антлагулка (в документе написано несколько вариантов имени. – Авт. ) подавал челобитную на ясачного татарина Ку-ларовской деревни Миючку, в которой написано: «...в прошлых де давних годах тому 26 лет владеет он Миючка насильством своим его Антлагулково бобровую речкою Теврисом и рыбное озером Рахтовым и лисьими норами, и орловыми гнездами...» [ГАОО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 644. Л. 61 об. – 62].

В ходе разбирательства выяснилась запутанная история использования и владения этими угодьями. Так, у истца была купчая иноземного письма на речку Тевриз, а право владения на р. «Теуру-ска» (возможно, р. Малый Тевриз. – Авт. ) он купил у нескольких татар Коурдакской волости. Миючка обосновывал свое право, а также права еще 17 чел. ясачных татар Куларской деревни, записями из писцовой книги Льва Поскочина 1681–1683 гг. на бобровую р. Тевриз и р. «Теуруску» (в писцовой книге якобы был записан его отец. – Авт. ), р Рахтовка он владел истари по прежней памяти, какова была дана 850

его отцу в прошлом 173 г. (1665 г. – Авт. ), оз. Рах-тово – по выписи, полученной из приказной избы [ГАОО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 644. Л. 62 об. – 65].

В этом споре была еще третья сторона – татары Коурдакской волости. Они сообщали, что лет 30 назад озеро и р. Рахтовка были их «вотчиной», и с ними рыболовством занимались ясачные татары Саргатской волости и жители Куларской деревни Тавметко и Куларко Тугельдеевы с товарищами. C недавних пор другие жители Куларской деревни – ясачные люди Тюрметко (видимо, это отец Миюч-ки. – Авт. ) и Кулларко с товарищами силой завладели этими угодьями.

В итоге судебное разбирательство для Миюч-ки и его 17-ти товарищей закончилось в их пользу с формулировкой: «владеть р. Теврискою и оз. Рах-товым по прежним дачам и по данным 149 г. (1641 г. – Авт. ) и 173 г. (1665 г. – Авт. ) по писцовым книгам 192 г. (1684 г. – Авт. )». Также было подтверждено право ловить рыбу в оз. Рахтово Антла-гулке с жителями Отузкой волости [ГАОО. Ф. 183. Оп.1. Д. 644. Л. 66 об., 68].

Далее какое-то время часть озера была замежевана в дачу Утузских юрт. Но из документов было видно, что они пользуются «не на крепостном праве, а на праве казны». Копии с писцовых книг 7122 (1613/1614 гг. – Авт. ), 1701 г. и 1732 г. были признаны актами, не доказывающими крепостного права на это озеро, так как об их праве не было написано. Право владения озером и прилегающими территориями было оставлено инородцам юрт Больших и Малых Куларских в 1858 г. По мнению Тобольского Губернского Суда, в тексте выписки 1699 г., составленной по итогам разбирательства между Антлагулкой и Миючкой, и выданной ясачным татарам воеводой М.И. Воронцовым-Вельяминовым словосочетание «на вечное владение», согласно законам Российской империи, было тождественно правам вотчинным или крепостным [ГАОО. Ф. 183. Оп.1. Д. 644. Л. 71 об. – 72]. В последующее время (1856–1858, 1871– 1881 гг.) производилось обме-жевание, определение правого статуса оз. Рахтово.

К 1881 г. водоем был поделен на три части, и его акваторией пользовались жители нескольких прилегающих дач. С северо-западной стороны – татары юрт Больших и Мало-Куларских Тавско-Утузской волости, с северо-восточной стороны – крестьяне с. Тевризского Аевской волости, а с юго-восточной и юго-западной сторон прилегала казенная пустопорожняя земля [ГАОО. Ф.183. Оп. 1. Д. 594. Л. 11–12, 17–18, 40–46 об., 59–61 и др.; Д. 664. Л. 5–7 и др.]. Известно, что все крестьяне с. Тевризского пользовались ресурсами озера. Они были поделены на группы по 5 душ ( пятики ); от них один человек неводил неделю [Материалы…, 1890, c. 105].

Озера Казатово и Рахтово: планиграфия, инфраструктура и использование ресурсов с конца XX в. по настоящее время

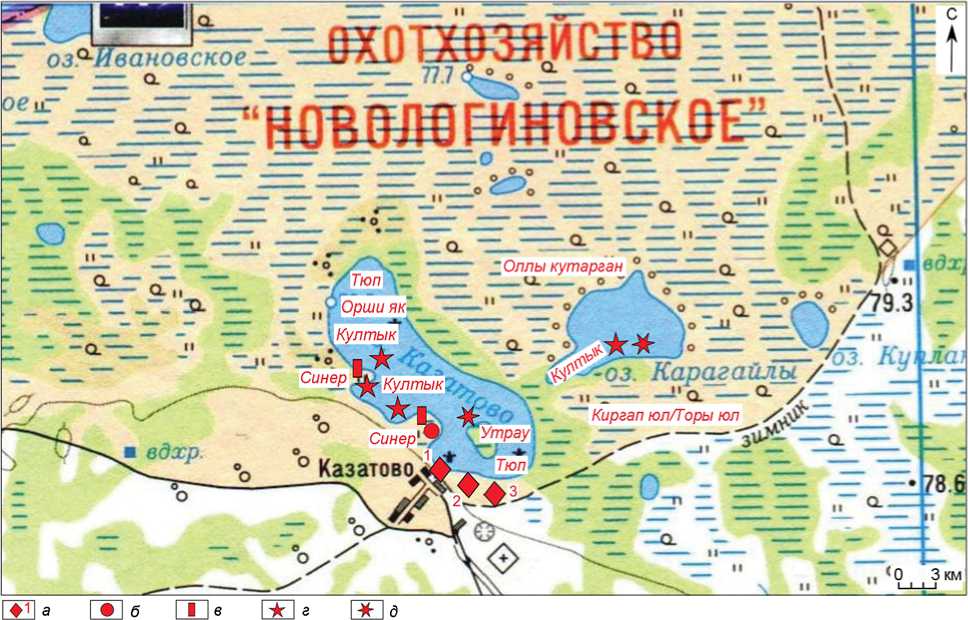

У оз. Казатово местные жители выделяют концы ( тюп ), расположенные в северо-западном и юговосточном краях (рис. 1).

В южной части водоема лежит остров ( утрау ), за которым находится самая глубокая часть, где зимой рыбаки ставят фитили и котцы из-за того, что в период загара скапливается рыба. По словам местного краеведа и жителя д. Кошкуль Г.А. Хусаинова, 1955 г.р., здесь недалеко впадает ручей Еран бил ( еран – «сивый»/«серовато-сизый» и бил – «пояс»/«перешеек»). Видимо, он создает течение .

На западном берегу водоема находятся два полуострова ( сиңер ), называемые Ближайший и Дальний .

Между полуостровами находятся два залива ( қултык ; переводится как «подмышка»). Один из них называется Устюгов қултык , т.к. он расположен ближе к д. Устюгово Тарского р-на.

Сейчас на западном берегу в районе двух заливов расположены станы рыбаков. Здесь привязываются лодки, на берегу в траве сделаны тайники, где хранятся рыболовные снасти. По берегу к ак- ватории проложены настилы из досок, чтобы было удобно добраться до мостков.

Большая часть берега заболочена. Вместо твердой почвы, здесь находится трясина, поросшая растительностью ( лавда) .

Поселение расположено на гриве в юго-западной части водоема. Противоположная сторона (северо-западная часть водоема) называется Оршы як .

Когда д. Казатово еще не опустела в 1980-е гг., особенности рельефа береговой линии использовались жителями в хозяйственных целях. Ближайший полуостров перегораживали для поскотины ( пускит ) (ПМА. Т-111. Л. 24 об. – 28; Т-112. Л. 2 об. – 4 об.).

Раньше из-за зыбких берегов к озеру жители делали мостки ( қувер ) и настилы. От одной из улиц был спуск к водоему, заканчивающийся первым мостком, где бралась вода для пищи, т.к. водокачку в деревне построили довольно поздно – во второй половине 1960-х гг.

Те жители, кто пытался привязывать здесь лодки, не одобрялись обществом. Лодки баламутили воду. Недалеко от этих мостков женщины стирали белье, дети купались. Правда, купания детей с женщинам также не нравились, потому что те тоже баламутили воду.

Рис. 1. Рисунок оз. Казатово и его окрестностей.

а – первый мост ( 1 ) , второй мост ( 2 ) , третий мост ( 3 ); б – поскотина ( пускыт ); в – рыболовецкие стоянки; г – места рыболовства; д – самые глубокие места на озерах, куда устанавливали снасти.

Недалеко от этих мо стков был еще один – т.н. «лошадиный мост» ( Ат кувер ), чтобы поить лошадей. Он был расположен восточнее в метрах пятидесяти от первого. Дно озера илистое. Когда в воду заходили лошади или люди, вода становилась мутной и не пригодной для питья. Из-за этого придумали специальный настил из плетня, который лежал под водой. Здесь также купались дети.

Третьи мостки находились восточнее первых двух. По словам Г.А. Хусаинова, 1955 г.р., их построил учитель школы. Перед тем, как уехать из деревни, он захотел сделать что-то полезное для жителей. Мостки были построены в таком месте, что к ним подходили по сухому болоту. Здесь брали воду на чай и стирку, еще привязывали лодки (ПМА. Т-112. Л. 2 об. – 4 об.).

Раньше от поселения на восточный берег озера зимой прокладывался зимник. Он назывался Кир-гап юл («Киргапская дорога») или Тора юл («Прямая дорога»).

По мнению местного краеведа Г.А. Хусаинова, 1955 г.р., первое название осталось от тех времен, когда Казатово была заимкой жителей д. Киргап Тохтиных. Они выращивали злаковые здесь, урожай вывозили по зимнику. Отметим, что эта заимка, в отличие от соседних Кошкульской и Карасукской, была основана в месте, где можно было устроить много полей. На рис. 1 видно, что поселение находится на т.н. «материке» (в разговорном языке означает «сушу посреди болот». – Авт. ). Северный и восточный берега озера – это заболоченные участки. К северу – северо-востоку и северо-западу от оз. Казатово простираются болота. Сельскохозяйственные угодья располагались с южной и юго-западной стороны от поселения и от озера.

У зимней дороги через озеро после д. Кольтю-гино было два маршрута. По первому зимнику уезжали на с. Черняево и далее – на д. Киргап. По второй дороге – на д. Советская Крестьянка, потом – на с. Черняево (ПМА. Т-111. Л. 24 об. – 30). Если ехать этими маршрутами до г. Тара, то расстояние равнялось 35–40 км. Они короче почти в два раза, чем сейчас дорога по автомобильной трассе.

Кроме оз. Казатово, еще несколько водоемов были угодьями жителей деревни. Это оз. Карагайлы площадью 62,5 га [Перечень...] Оно расположено к востоку от первого на расстоянии ок. 200 м; они соединялись протокой. Считалось, что на оз. Кара-гайлы рыба худая и невкусная. Здесь рыбачили тогда, когда на оз. Казатово рыба «лежала», т.е. не ловилась, после нереста до середины июля.

У этого озера есть один залив ( қултык ). На берегу есть участок, называемый Оллы күтǝрган («Большая трясина»; күтǝргǝк – «трясина в болоте» [Тумашева, 1992, с. 112]). Здесь лавда протя-852

женностью 50 метров. На обоих озерах в жаркое время рыба плавала под лавдой, поэтому рыбаки ставили туда мордушки, фитили или рядом сети.

В акватории оз. Карагайлы есть место, называемое Елым камыш ( елым – «невод»), где глубже, чем на оз. Казатово. Сюда готовили специальные жерди для установления снастей ( казаки ) высотой в 3,5 м. Обычные жерди для озер этой местности были высотой 2,6 м (ПМА. Т-111. Л. 27 об. – 30).

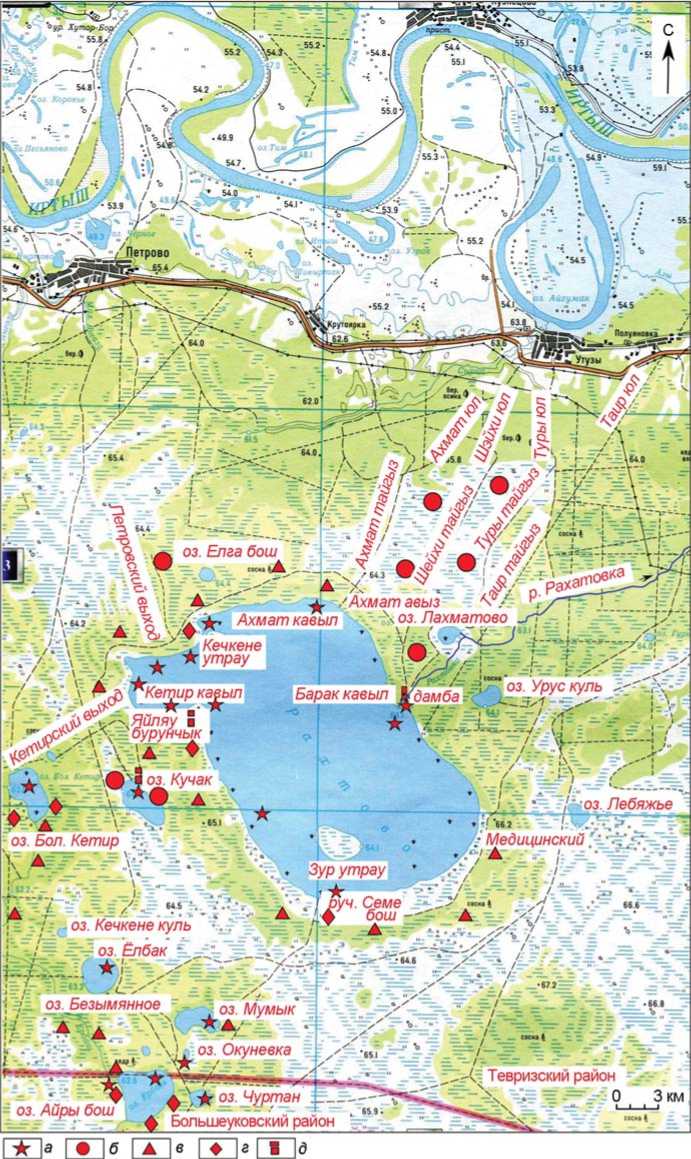

Планиграфия и инфраструктура оз. Рахтово ( Рахтау ) немного иная, т.к. здесь не было постоянного поселения (рис. 2). Это промысловое озеро. В советский период на оз. Рахтово был рыбучасток Тевризского рыбзавода «Омскрыбпром». В настоящее время водоем относится к Тевризскому городскому поселению. Он находится в аренде с целью промышленного рыболовства.

Из д. Утузы в сторону оз. Рахтово ведут несколько дорог – Тора юл, Шǝйхǝ юл и Ахмат юл. От д. По-луяново идет Таир юл . Все дороги, за исключением Тора юр («Прямая дорога»), получили названия от имен реальных людей. Через три километра они упираются в т.н. «утузские болота», которые местные жители именуют по названию дорог. В болотах дороги называются не юл , а тайгиз . Они ведут к озеру или в устье р. Рахтовка к сооружениям бывшего рыбзавода.

Из-за заболоченности, на озеро лучше всего добираться на четырехколесных болотоходах на шинах низкого давления. Это дорогой транспорт, поэтому к водоему ездит мало людей.

На озере есть два острова, которые никак не эксплуатируется жителями окрестных поселений, т.к. там нет необходимых ресурсов.

На восточном берегу из озера вытекает р. Рах-товка. Почти в ее устье находится дамба и далее, ниже по течению, избушки, склады, оставшиеся от рыбзавода. Сейчас в этом месте рыбу ловит арендатор. Залив здесь называется Барак кавыл ( кавыл – «залив, закуток»).

На северо-восточном побережье находится местечко Ахмат авыз (авыз в данном случае означает «конец или начало дороги»). С этого места растет сосна сибирская кедровая. Кедры растут на северном, западном, южном берегах озера и до местечка под названием Медицинский . Промысел кедровых шишек играет важную роль в экономике татар постсоветского периода и в особенности в настоящее время, когда только дикоросы (болотная ягода и шишки) прино сят основной доход жителям д. Утузы и других окрестных поселений.

Недалеко от Ахмат авыз находится одноименной залив Ахмат кавыл . Здесь рыбачат местные жители д. Утузы, жизнь которых не связана с промыслом на оз. Рахтово.

Рис. 2. Рисунок оз. Рахтово и его окрестностей.

а – места рыболовства ; б – места сбора ягод ; в – места произрастания сосны сибирской кедровой и сбора шишек ; г – места охоты ; д – промысловые избушки .

Берег озера, находящийся напротив Маленького острова ( Кечкене утрау ), примечателен тем, что здесь расположено место охоты. Сюда выходят лоси.

На болотоходе можно уехать вдоль северного берега и т.н. «Стены» («Края леса») на западный берег водоема. Раньше, когда болотоходов не было, чтобы попасть на западный берег, промысловики переправлялись на лодках.

В северной, северо-западной частях побережья находятся Петровский выход и Кетирский выход . Выходы – это подъезды к озеру и дорога от него.

По Петровскому выходу жители с. Петрово могут подъехать к оз. Рахтово. Также по этой дороге можно попасть на петровские болота, где растет клюква. Кетирский выход ведет на озера Большой и Малый Кетир – богатые природными ресурсами водоемы.

Далее на северо-западном берегу находится Кетир кавыл и мыс - Яйляу бурунчык , что в переводе означает «летник» и «выступ»/«нос». По рассказам, здесь была летняя стоянка охотников. Они здесь добывали лосей, рыбачили в заливе Кетир кавыл и в других частях водоема.

В настоящее время здесь обустроена заимка жителей д. Утузы братьев Хабибуллиных. Она им досталась в наследство по негласному праву от отца-охотника, работавшего в Тевризском Госпромхозе в советский период.

В этом месте сохранилась его избушка, выстроенная в 1978 г., и используемая теперь как склад. Сейчас здесь построен новый дом, баня, обустроена летняя кухня с открытым очагом и столовая зона под навесом.

Эта заимка имеет выгодное положение. Отсюда удобно добираться до промысловых участков на озерах, расположенных западнее и юго-западнее.

На южном побережье напротив Большого острова впадает ручей, называемый Семе бош ( семе - это «небольшие участки суши среди болота или озера » [Тумашева, 1992, с. 189]). В этой части ранее тоже рыбачили.

Кроме оз. Рахтово, жители д. Утузы промышляют на озерах, расположенных к западу и юго-западу Озера Большой и Малый Кетир, Ербаш ( Айры бош; айры - переводится как «разветвление») - выгодные места для рыболовства, т.к. они проточные. Они соединены с р. Ербаш, а она впадает в приток Иртыша – р. Кип. Вокруг этих водоемов и по берегам р. Ербаш растет сосна сибирская кедровая. Вокруг этих озер собирают шишки.

Также рыбачат на «глухих» озерах Ёлбах, Му-мык, Кучак, Чуртаны (ПМА. Т-117. Л. 20–21 об.; Т-118. Л. 6 об. – 15 об.). Берега оз. Кучак богаты клюквой. У семьи Хабибуллиных здесь выстроен дощатый домик ( балок ). В нем они живут, когда собирают клюкву.

Озера Рахтово, Кетир, Ербаш окружены Стеной – лесом с тропинками ( путиками ), где у охотников устроены ловушки. В районе оз. Ербаш находится займище, куда зимой с территории Боль-шеуковского р-на лоси приходят кормиться. Поэтому это одно из важных мест для охоты. К западу от этого места в Большеуковском р-не находится еще одно займище – на оз. Улугуль (Ингуль), куда при желании охотники могут добраться.

Итак, в данной работе мы рассмотрели аспекты природопользования водных угодий татар на примере двух болотных озер и сложившихся вокруг них микрорайонов, включающих небольшие водоемы, реки и ручьи, заболоченные места, сухие участки суши из грив.

На примере природопользования озер Казатово и Рахтово показаны два типа освоения озер и создания инфраструктуры. В первом случае, у озера создавалась заимка для сельскохозяйственных нужд, затем –поселенческий комплекс, во втором – водоем осваивался в промысловых целях.

Подтверждается наблюдение, сделанное автором на материалах Тобольского Заболотья, что при экстенсивном типе хозяйства могут осваиваться водные угодья, расположенные на большом удалении [Тихомирова, 2021, с. 164]. Здесь это показано на примере оз. Рахтово. В один из периодов озеро было закреплено за ясачными татарами, проживавшими в 20-ти и более километрах.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-09-00487 А. Выражаю искреннюю благодарность за помощь в сборе материала жителям Омской обл.: д. Кошкуль Больше-реченского р-на – Г.А. Хусаинову; д. Утузы и р.п. Тевриз Тевризского р-на – Т.М. Хабибуллину, А.М. Хабибуллину, В.М. Хабибуллину; Д.М. Хабибуллину и А.Г. Хабибуллиной, а также всем жителям деревень Кошкуль и Утузы.

Список литературы История освоения озерных пространств Омской области западносибирскими татарами в конце XVII - начале XXI века (на примере озер Казатово и Рахтово)

- Бережнова М. Л., Корусенко С.Н. История формирования населения Тарского Прииртышья и изменений в его этническом и этносоциальном составе в конце XVI-XX веке // Этнографо-археологические комплексы народов Тарского Прииртышья: природная среда, этносы, источники. - Омск: Издат. дом «Наука», 2014. - Т. 13. - С. 73-101.

- ГАОО. Ф. 183. Оп. 1. Д. 230, 364, 594, 644, 1530.

- Карта Тарского уезда с положением мест с округой и с объяснением всех селений больших и малых деревень и живых урочищ с разделением волостей по новому образу порядка установленных на показании оброчных статей и других казенных имуществ» сочиненная по описанию 1784 года уездным землемером подпоручиком Каммером» // Географический атлас Тобольского наместничества, состоящий из XVI уездов [Атлас]: сочинен по описанию уездных землемеров. - Тобольск: Тобольская Чертежня, 1784. - 65 с.

- Карта Тарского уезда, означающая местное положение всей округи всех селений больших и малых деревень и живых урочищ, которые разделены на волости с показанием окрестности, каковую каждая волость с подсудным ее ведомством занимает. Карты [Электронный ресурс] // Неофициальный сайт г. Тары. - URL: http:// taragorod.ru/load/poleznye_fajly/karta_tarskogo_uezda_ tobolskoj_gubernii_1798_g/2-1-0-29 (дата обращения: 28.09.2021).

- Корусенко М.А., Татауров С.Ф. Система земле- и природопользования у населения низовьев Тары в XIX - начале XX в. // Этнографо-археологические комплексы: Проблемы культуры и социума. - Новосибирск: Наука. Сиб. предприятие, 1997. - Т. 2. - С. 118-159.

- Материалы для изучения экономического быта государственных крестьян и инородцев Западной Сибири. - СПб : тип. Я. И. Либермана, 1890. - Вып. 7. - 139 с.

- Омская область: Общегеографический атлас. - Омск: ФГПУ «Омская картографическая фабрика», 2010. -328 с. - (Регионы России).

- Перечень озер Омской области. Водные объекты [Электронный ресурс] // Омский филиал ФБУ «ТФГИ по Сибирскому федеральному окр.». - URL: http://www. omsktfi.ru/priroda/vodnye-ob-ekty.html (дата обращения: 20.09.2021).

- Селезнев А.Г., Селезнева И.А. Рыболовство коренного населения Тарско-Иртышского бассейна (по материалам поселений тарских татар) // Этнографическое обозрение. - 2001. - № 6. - С. 48-66.

- Сибирь XVIII века в путевых описаниях Г. Ф. Миллера / Изд. подг А.Х. Элерт. - Новосибирск: Сибирский хронограф, 1996. - (История Сибири. Первоисточники; вып. VI). - 310 с.

- Тихомиров К.Н. Размещение поселений в южно-таeжном Прииртышье в первой половине XVIII в. // Вестник Томского гос. ун-та. История. - 2013. - №2 (22). - С. 108-111.

- Тихомирова М.Н. Угодья ясколбинских татар как отражение хозяйственного освоения территории (вторая половина XX в. - 2010-ые гг.) // Вестник Омского ун-та. Серия «Исторические науки». - 2021. - №3. - C. 153-165.

- Тумашева Д.Г. Словарь диалектов сибирских татар. - Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1992. - 255 с.