История открытия и изучения Умбинско-Средненского полиминерального месторождения

Автор: Плякин А.М., Ершова О.В.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Статья в выпуске: 7 (199), 2011 года.

Бесплатный доступ

В результате анализа материалов по известным тиманским россыпям получены убедительные данные о последовательности их открытия. Определился вклад геологов разных организаций в открытие каждой из россыпей, что послужило основанием для установления истинных их первооткрывателей.

Россыпь, пижемская титановая россыпь, ичетъюская полиминеральная россыпь, умбинско-средненское месторождение, лейкоксен, золото, алмазы

Короткий адрес: https://sciup.org/149129040

IDR: 149129040

Текст научной статьи История открытия и изучения Умбинско-Средненского полиминерального месторождения

Как известно, на Среднем Тимане в разное время были открыты две россыпи в девонских псефито-псаммитовых породах. Первая россыпь получила название Пижемской титановой, вторая — Ичетъюской полими-неральной. Позже нами [11] эти две россыпи были объединены в единое Умбинско-Средненское месторождение, названное полиминеральным.

Основанием для этого стали аналогия их первоисточников и минерального состава (минералы титана, редких металлов, редких земель, а так же золото, минералы платиновой группы, алмазы и их минералы-спутники).

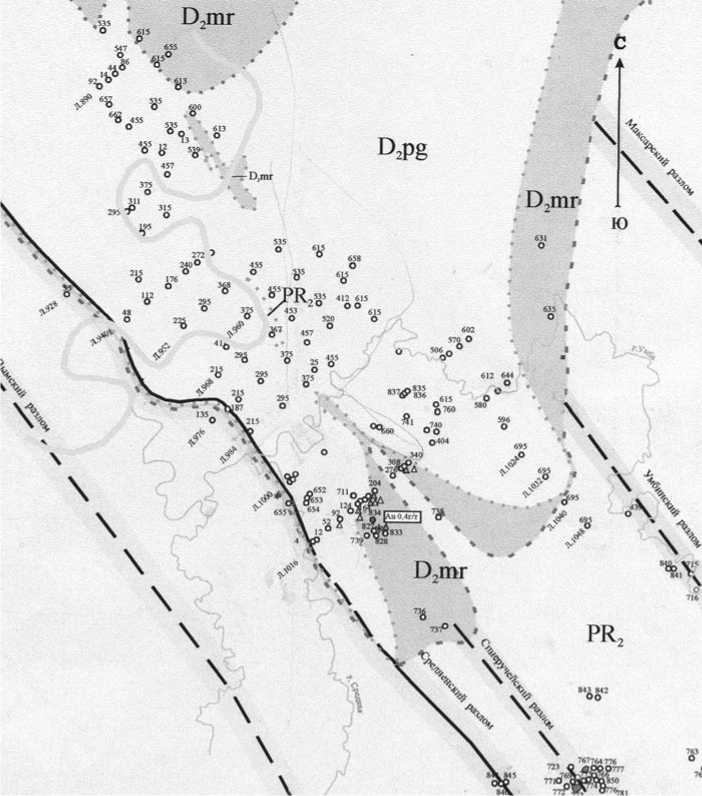

Существенным признаком единства месторождения является расположение составляющих его рудных тел (россыпей) на единой площади, непосредственно одна над другой (рис. 1). Подобное — этажированное — расположение трёх россыпей также полиминерального состава было отмечено для известного Ярегского месторождения В. Д. Игнатьевым и И. Н. Бурцевым [2].

До сих пор не утихают споры об открытии тиманских россыпей и зачастую высказываются диаметрально противоположные мнения.

Лейкоксен в девонских породах Ярегского нефтяного месторождения впервые установила М. А. Кирсанова в 1939 г., и он сразу стал главным предметом исследований В. А. Калюжного [4, 5, 6], по праву ставшего первооткрывателем Ярегского россыпного месторождения титана. Он установил первоисточник титановых минералов, главными из ко-

Рис. 1. Схематический план Ичетъюской и Пижемской россыпей Умбинско-Сред-ненского месторождения. Знаком показана граница Пижемской россыпи, знаком .....граница Ичетъюской россыпи (по В. А. Дудару, 2001 г.)

торых являются лейкоксен и анатаз с присутствием рутила, брукита и титанита. Из редкометалльных минералов наиболее распространены циркон и ильменорутил. Отмечаются также монацит, куларит, очень редко — ксенотим. В россыпи встречаются мелкие золотинки. По инициативе В. А. Калюжного была разработана технология переработки лейкоксеновых руд.

По среднетиманским россыпям разногласия относительно первооткрывательства объясняются отсутствием утверждённого в ГКЗ РФ подсчёта запасов и неприсуждением соответствующих дипломов их первооткрывателей.

Нами предпринята попытка систематизировать все доступные материалы по разным стадиям проведенных здесь работ.

Ичетъюская россыпь

Первые сведения о россыпепро-явлениях на Среднем Тимане, в бассейне р. Печорской Пижмы, привёл на основании проведенных здесь в 1942 г. полевых работ А. А. Чернов.

Целью его работ были поиски золотоносных конгломератов девонского возраста. В предварительном отчёте о работе Пижемского отряда А. А. Чернов указывает на обнаруже

Предва пильный отче

^оми АСФ

Од1 Q/O

,Ччу^ЧО-1СС

ПТЬЭМС "0 ГО ^9 ОЛОГ" 46 О v 0 Г D ОТ ОЯДа по полевой тбзте в 19'? году н дог ладная записка с дополнением

Профессор V. <. ЧдрНОВ

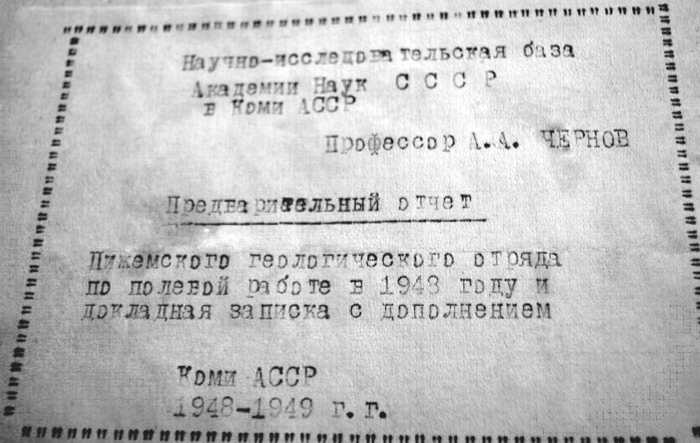

Рис. 2. Этикетка к отчёту А. А. Чернова по работам 1948 г.

ние в девонских отложениях этого участка «золота и некоторых редкоземельных минералов» . 3 олото было обнаружено в песках, цементирующих гальку конгломератов (137 мг/т песка), а также и в самой гальке конгломератов. И. А. Преображенский, изучавший минералогию конгломератов, отметил в них « пластинки из песка и из дробленой гальки часто с бугорчатой поверхностью, с очень неровными краями, часто острыми углами и совершенно не похожи на «тёртые знаки», так характерные для россыпей, образовавшихся вдали от коренных месторождений золота, давших металл для россыпи ». Он же установил здесь присутствие монацита, ортита, ксенотима и серебра.

В 1948 г. А. А. Чернов продолжил изучение этих отложений и отметил в них до 4—5 г/т золота [3], перспективно оценив их в отношении золота и рекомендовав проведение дальнейших, более детальных исследований (рис. 2). Этот результат можно считать открытием россыпи золота, связанной с конгломератами бассейна р. Печорской Пижмы и названной позже Ичетъюской. Однако в течение многих лет после работ А. А. Чернова его рекомендации не были приняты к исполнению, хотя изучение среднедевонских грубозернистых отложений продолжалось В. Г. Смирновым (1959— 1960), О. С. Кочетковым (1960—1961) и др.

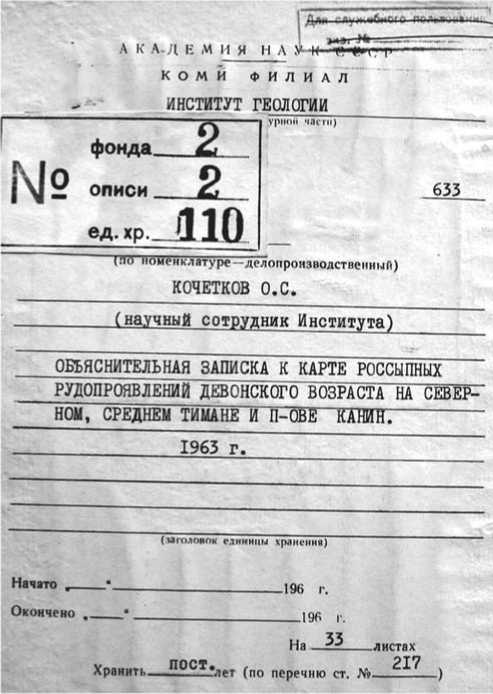

О. С. Кочетков в отчёте по работам на Пижемской площади (1963 г.) и в монографии [7] описал из этих конгломератов также минералы титана, циркон, две разновидности монацита (монацит и в последующем — куларит), ильменорутил и ксенотим. В

россыпи был определён в больших количествах ещё один ниобиевый минерал — колумбит. На основании своих полевых исследований 1960 г., в «Объяснительной записке к карте россыпных рудопроявлений девонского возраста на Среднем, Северном Тимане и п-ове Канин» (1963 г.) он дал описание семи точек проявления россыпей в бассейне р. Печорской Пижмы, в том числе две точки в пределах нынешнего Средненско-Умбинского месторождения. Он выделил впервые подпижемские слои, впоследствии получившие название малоручейской свиты и высказался о наличии здесь двух россыпных горизонтов (подпи-жемского и пижемского). Повторно им было изучено проявление, установленное ранее (1958 г.) Ф. Ф. Патрикеевым. В составе тяжёлой фракции О. С. Кочетков (рис. 3) сообщил о высоких содержаниях титановых, редкометалльных и редкоземельных минералов в этих отложениях. Содержание двуокиси титана в подпижемских слоях составило от 26 до 202 кг/м3, а в нижней части пижемских — от 8 до 1014 кг/м3. Он пришёл к выводу, что нижняя россыпь «ниобо-титановая», а верхняя — «циркониево-редкоземель-но-ниобо-титановая». В верхней им отмечено содержание 1.01 кг/т циркона и 0.73 кг/т монацита.

Рис. 3. Этикетка к отчёту О. С. Кочеткова, 1963 г.

Заключая объяснительную записку, О. С. Кочетков рекомендует в качестве перспективного « участок среднего течения р. Печорской Пижмы (с р. Умбой) на Среднем Тимане. Здесь рудоносными служат песчаники среднего и верхнего девона. Они содержат сильно повышенные количества лейкоксенизи-рованного ильменита, циркона, монацита, ксенотима, торита ».

М. И. Осадчуком в 1964—1965 гг. по пробам из среднедевонских конгломератов бассейна р. Печорской Пижмы установлено 10 и 35 знаков золота. В аллювиальных отложениях этой реки количество мелких знаков золота из шлиховых проб достигало сотни. Но все эти находки М. И. Осадчук оценил как представляющие только минералогический интерес, после чего почти 20 лет золотоносность этой площади внимания не привлекала.

В 1981 г. в Ухтинской ГРЭ А. А. Котовым были организованы работы по общим поискам современных россыпей золота на Среднем и Южном Тимане, продолженные в 1982—1984 гг. под руководством А. М. Плякина. На Пижемском участке В. А. Капустиным была выявлена в 1982—1983 гг. повышенная золотоносность в аллювиальных террасовых отложениях рр. Печорской Пижмы,

Умбы и Средней (до 150—330 мг/м3). По перспективным участкам рекомендовалось проведение специальных поисковых работ. В процессе минералогических исследований в золотоносных песках были впервые обнаружены минералы платиновой группы (осмири-ды).

А. А. Котов отметил в отчёте по изучению перспектив золотоносности Среднего Тимана (1985 г.) : «18—19 июня 1983 г. А. А. Котов, В. М. Па-чуковский, В. П. Савельев опробовали делювиальные свалы нарр. -Умбе и Средней с содержанием золота в песках 1.2 г/м3 и 0.5 кг/м3 колумбита, 2.5 кг/м3 ильменорутила и 0.3 кг/м3 монацита (по валовой 40-лотковой промывке) с участием Н. Р. Уткузова. Поисковые работы провели П. П. Битков и В. П. Савельев, вскрывшие в коренном залегании металлоносный пласт в 16м выше по склону от первой промывки». П. П. Битков и В. П. Савельев вскрыли металлоносный пласт, впервые открытый в 1942 г. А. А. Черновым.

Это снова пробудило интерес к золотоносным конгломератам и началось их изучение, хотя большого практического интереса в качестве самостоятельного объекта они не представляли.

В этом районе издавна были известны находки одиночных алмазов в современных аллювиальных отложениях.

В одной из работ Н. П. Юшкин [15] отметил, что первый алмаз на Среднем Тимане, в бассейне р. Мезенской Пижмы, был найден ещё в 1904 г. рудознатцем Ионой Поповым. Однако поисковые работы на алмазы в этом регионе были начаты с учётом его перспективной оценки А. А. Черновым и В. О. ужицким на основании сводки Г. В. Матвеевой и А. В. Позднякова 1954 г. Первоисточником алмазов они считали докембрийские породы, а промежуточным коллектором — живетские грубообломочные отложения.

Поисковые работы на алмазы проводили М. А. Апенко, С. А. Годо-ван, В. И. Горский-Кручинин, М. И. Осадчук, М. И. Плотникова и др. [10]. В 1955—1956 гг. удалось выявить семь мелких кристаллов алмазов в современном аллювии рр. Цильмы, Печорской и Мезенской Пижмы, а в среднедевонских песчаниках и в аллювии — пиропы. Позже находки одиночных алмазов в современном аллювии продолжались, но россыпи открыть не удалось.

В 1970-х гг. при проведении поисковых геофизических работ девонских бокситов на Среднем Тимане Г. А. Еремой и Р. С. Контаровичем в пределах Вымской гряды были выделены локальные слабомагнитные аномалии изометрической формы. При проверке одной из них Б. С. Шутовым и М. Ю. Острижным в 1976 г. было вскрыто трубчатое тело (Умбинская трубка), сложенное кимберлитовой туфобрекчией, где обнаружен мелкий осколок алмаза. Позже установлены ещё две аналогичные трубки без алмазов. Это дало толчок к организации целенаправленных работ на алмазы, при участии геологов Н. А. Айбабина,

Л. П. Бакулиной (Дудар), Е. Г. Довжи-ковой, В. А. Дудар и др.

Несмотря на то, что ещё в 1954 г. Г. В. Матвеевой и А. В. Поздняковым в качестве промежуточного коллектора алмазов были определены грубозернистые отложения живетского возраста, изучение их на алмазы никто не проводил. В 1980 г. в отчёте В. Г. Никитина перспективно оценена на алмазы нижняя часть пижемской свиты на Среднем Тимане, но только в начале 1980-х гг. по этим отложениям была отобрана крупнообъёмная проба, которая в течение долгого времени пролежала без внимания. В 1984 г. В. А. Дудар, проводивший её обогащение,извлёк первые алмазы из пород пижемской свиты. Россыпь получила название полиминеральной Ичетъю-ской и стала главным россыпным объектом Тимана [1, 8, 9, 13, 14].

Первым перспективы этой россыпи на золото в связи с установлением промышленного содержания оценил А. А. Чернов. Дальнейшее изучение минералогии россыпи привело к обнаружению в её составе циркона, колумбита, ильменорутила, куларита, разных минералов титана, минералов-спутников алмаза и, наконец — алмазов.

Представляется, что первооткрывателем россыпи Ичетъю является А. А. Чернов. Все же последующие открыватели новых в составе россыпи минералов, как бы важны они ни были, только дополняли и уточняли характеристику этой россыпи, повышая её промышленную ценность.

Пижемская россыпь

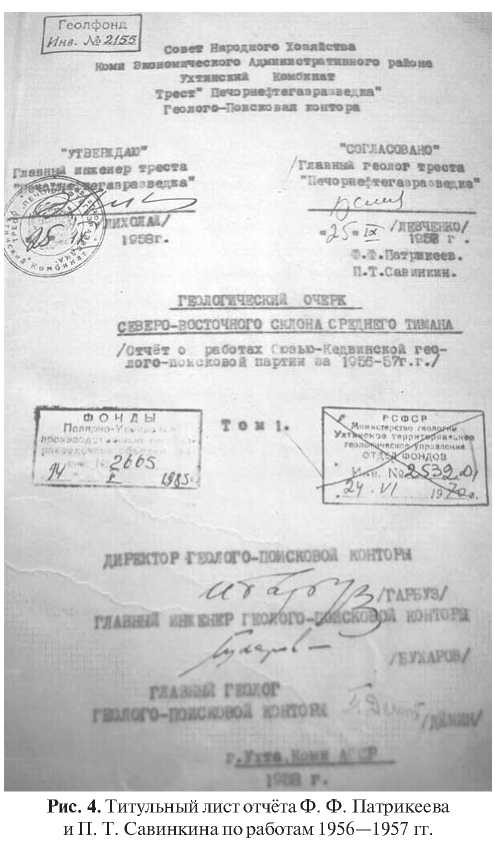

Открытие лейкоксеновой Ярег-ской россыпи дало повод для более глубокого изучения среднедевонских отложений всего Тимана. В 1953— 1954 гг. в бассейне среднего течения р. Печорской Пижмы Ф. Ф. Патрикеевым была проведена геологическая съёмка масштаба 1:200000 с бурением структурно-поисковых и картировоч-ных скважин, а в 1956—1957 гг. — поисковые работы под руководством Ф. Ф. Патрикеева и П. Т. Савинкина (рис. 4).

В отчёте по работам (1958 г.) авторы детально описали живетские псаммиты бассейна р. Печорской Пижмы (Пижемская россыпь) и отметили в тяжёлой фракции лейкоксен (30-60 %), брукит (30-60 %), анатаз (10-30 %), а также рутил, титанит, циркон, ильменит (в сумме до 2025 % тяжёлой фракции), единичные знаки гранатов. Это стало первым описанием будущей Пижемской россыпи. Ф. Ф. Патрикеев подчёркнул: «по наличию лейкоксено-брукито-ана-тазового комплекса минералов эти песчаники могут быть сопоставлены с песчаниками IIIпласта Ухты, т. е. Ярег-ского месторождения».

В зонах контактов с дайками диабазов породы обогащены лейкоксеном и ильменитом (15-20 % площади шлифа) с постепенными переходами ильменита в лейкоксен. Содержание TiO 2 в песчаниках из приконтактовой зоны с диабазами достигает 5.2 %. Завершая описание живетских отложений, Ф. Ф. Патрикеев отмечает:« Песчаники, имеющие большое площадное распространение на Среднем Тимане (развиты к западу, в верховьях рр. Пижмы Печорской и Пижмы Мезенской и к северу в верховьяхр. Цильмы) заслуживают дальнейших исследований. Следует рекомендовать постановку на Среднем Тимане специальных геолого-ревизионных работ »(с. 219).

Таким образом, начиная с 1942 г., живетские отложения бассейна р. Печорской Пижмы становятся предметом изучения сначала

коео! парте»

2 tbs

•ИХ ОЯМ/ 1058г.

Рис. 4. Титульный лист отчёта Ф. Ф. Патрикеева и П. Т. Савинкина по работам 1956—1957 гг.

/отчее о ЛОГО-ииЬ rut га/

Ж КРИТОМ

' та- /л качаю/

•Г.» г . т.г.Патдаееее. П.Т .Сав «наш.

ГЕи.отгск.1.1 очерк

СЮЕРО-РОСТаЧНОГО CICOHt СРХ",Н8Г0 MUM дмимтор гауаго-пакском к-нтыч

"согхасовкят лжяюм геолог тресте ' I.ечоpee*twupe в^же*

-УТВЕЯДДЮ* гвя вдц* ж джееер треста •y^^^&Wea Р* 3 ■ **•'

от ^^оондоа

У-^

I Гсолфонд I

Ин«. Л»Л/£$| ceeew Неродмге 1ои|сю ком аеовоавчесжого ^дмхысг^тмяхого раеом ухтжесхжд Коможжат

Трест" Дечореефгегевраиа^же* Геожеге-Пожсеоваж жомторе

А. А. Чернова, затем — Ф. Ф. Патрикеева и П. Т. Савинкина. Уже к 1958 г. этот район признан перспективным на золото (А. А. Чернов) в связи с конгломератами (будущая россыпь Ичетъю) и на титан в песчаниках (Ф. Ф. Патрикеев, будущая Пижемская россыпь). Их и следует считать первооткрывателями нынешнего Умбинско-Средненского полими-нерального месторождения.

В1959-1960 гг. ревизионное опробование живетских и франских отложений бассейна р. Печорской Пижмы проводили геологи Ухтинской ГРЭ под руководством В. Г. Смирнова. Несмотря на надёжное установление (по бороздовым пробам) весьма высоких содержаний минералов титана (до 46 кг/м3) и циркона (до 1.1 кг/м3) в отложениях среднего девона он оценил площадь в отношении россыпей отрицательно.

В 1960-1961 гг. исследования на Пижемской площади провели В. А. Регуш и О. С. Кочетков, которые в противовес В. Г. Смирнову повторили вывод А. А. Чернова и Ф. Ф. Патрикеева о перспективности этих отложений в отношении редкометалльно- редкоземельно-титановых россыпей.

В 1963-1965 гг. ревизию пижемских слоёв на титановые минералы провела И. С. Сидорова. В результате была дана предварительная промышленная оценка Пижемской россыпи со средним содержанием TiO 2 от 3.5 до 10.76%, ZrO 2 — 0.008— 0.25 %. При этом площадь россыпи полностью не была оконтурена. Запасы по россыпи в ГКЗ не утверждались.

Таким образом, первым перспективно оценил титанонос-ность живетских отложений в среднем течении р. Печорской Пижмы и рекомендовал постановку ревизионных поисковых работ в 1958 г. Ф. Ф. Патрикеев. Позже О. С. Кочетков повторил перспективную оценку района, а в 1965 г. И. С. Сидоро- вой установлена промышленная значимость Пижемской россыпи. Поэтому первооткрывателями этой россыпи можно считать Ф. Ф. Патрикеева и И. С. Сидорову.

В дальнейшем минералогия, условия образования Пижемской россыпи и технология обогащения руды изучались многими исследователями: П. П. Витковым [1], И. Н. Бурцевым и В. Д. Игнатьевым [2], В. А. Калюжным [4-б], О. Б. Котовой, О. С. Кочетковым [7], Б. А. Мальковым [9], Б. А. Остащенко, И. В. Швецовой [13], Э. С. Щербаковым [14] и др.

Таким образом, официальным, «дипломированным» первооткрывателем Ичетъюской россыпи, как и Пижемской, никто не признан. Тем не менее для Средненско-Умбинско-го месторождения, исходя из изложенного выше, первооткрывателями можно считать А. А. Чернова, Ф. Ф. Патрикеева и И. С. Сидорову.

Отсутствие на сегодняшний момент официальных первооткрывателей, видимо, связано с масштабом обеих россыпей и всего Умбинско-Средненского месторождения, запасы которого не рассматривались в ГКЗ. Опытная эксплуатация Ичетъюской россыпи показала, что самостоятельного промышленного значения ни одна из россыпей этого месторождения не имеет. Промышленную ценность может составить только Умбин-ско-Средненское месторождение, включающее Ичетъюскую и Пижем-скую россыпи.

Список литературы История открытия и изучения Умбинско-Средненского полиминерального месторождения

- Битков П. П., Шаметько В. Г. Девонская полиминеральная россыпь Ичетъю на Среднем Тимане // Наследие А. Я. Кремса - в трудах ухтинских геологов. Сыктывкар, 1992. С. 136- 140.

- Игнатьев В. Д., Бурцев И. Н. Лейкоксен Тимана. Минералогия и проблемы технологии. СПб.: Наука, 1997. 215 с.

- Калинин П. Д. Золото // Производительные силы Коми АССР. Т. 1. Геологическое строение и полезные ископаемые. Тиманский комплекс. Ан СССР, 1953. С. 396-402.

- Калюжный В. А. Метаморфические древние толщи и металлогенические черты Тимана // Изв. АН СССР. Сер. Геол., 1959. № 6. С. 48-56.

- Калюжный В. А. Фации метаморфических сланцев, происхождение и изменение их акцессорных минералов (на примере Тиманского кряжа) // Изв. АН СССР. Сер геол., 1965. № 12. С. 20-42.