История производства стекла с древности до рубежа I/II тыс. н. э.: новые открытия, методы, итоги исследований. Часть 2. Финал эпохи бронзы - рубеж I/II тыс. н. э

Автор: Румянцева О. С.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 265, 2021 года.

Бесплатный доступ

Статья представляет собой обзор итогов ведущих мировых исследований 1990-2010-х гг. в области древнего стеклоделия, с особым акцентом на новые методы его изучения, применение которых позволило ставить и решать новые задачи, связанные с определением происхождения стекла, существенно расширив наши знания в данной области. Она охватывает период с финала эпохи поздней бронзы / начала раннего железного века до рубежа I/II тыс. н. э., являясь продолжением обзора, посвященного стеклоделию в Древнем мире. Для ранней части рассматриваемого периода хорошо выделяется стекло, происхождение которого связано с Европой. С распространением рецепта на основе природной соды большая его часть варилась на Востоке - в Сиро-палестинском регионе и Египте. В частности, стекло египетского и сиро-палестинского происхождения выявлено среди средиземноморских сосудов, изготовленных на сердечнике, и кельтских украшений разных периодов. Проведен ряд новаторских исследований по изучению изотопов стронция и неодима в стекле эпохи поздней бронзы, римского времени и исламского Востока. Изучение на новом методическом уровне репрезентативной выборки ближневосточного стекла позволило изменить представления о причинах перехода ближневосточных стеклоделов с содового на зольное сырье в исламское время.

Стеклоделательное производство, финал эпохи поздней бронзы, ранний железный век, эллинизм,

Короткий адрес: https://sciup.org/143178363

IDR: 143178363 | DOI: 10.25681/IARAS.0130-2620.265.385-402

Текст научной статьи История производства стекла с древности до рубежа I/II тыс. н. э.: новые открытия, методы, итоги исследований. Часть 2. Финал эпохи бронзы - рубеж I/II тыс. н. э

1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РФФИ, проект № 19-19-50261.

период от финала эпохи поздней бронзы до перехода производственных центров Восточного Средиземноморья на зольное сырье в VIII–IX вв. н. э. и времени действия последних крупных стекловаренных мастерских рубежа I/II тыс. н. э. В связи с ограниченным объемом статьи в ней практически не затрагиваются вопросы, связанные со стеклоделательным производством римского и византийского времени, обзоры литературы по которым публиковались ранее ( Румянцева , 2011; 2015; 2017).

На финал эпохи бронзы – начало раннего железного века приходится новый этап в развитии стеклоделия, связанный с производством стекла на территории Европы. По мнению Д. Хендерсона, важной предпосылкой к его распространению стал коллапс дворцовых экономик Микенской Греции, Египта, Месопотамии и Хеттского царства, повлекший за собой нарушение устоявшихся торговых связей в Средиземноморье и сопредельных регионах. В частности, прервалось поступление в Европу стеклянных изделий с Ближнего Востока и из Греции. Появление европейского стекла нового химического типа заполнило, таким образом, лакуну, образовавшуюся между широким распространением стекла на золе галофитов и развитием производства на основе природной соды ( Henderson , 2013. P. 92).

Неизвестное в более ранний период стекло получило в литературе название mixed-alkali glass – т. е. полищелочное; в российской археологической литературе за ним закрепилось название «смешанно-щелочное» ( Галибин , 2001. С. 74). Оно характеризуется низкими содержаниями магния и кальция при высоких – калия2. Такое стекло признается самой ранней безусловной продукцией европейских стекловаренных центров, независимых от ближневосточных: на сегодня в Египте и Месопотамии находки «смешанно-щелочного» состава неизвестны ( Henderson , 2013. P. 183–184). Данные о его европейском происхождении подтверждаются и результатами анализа изотопного состава (см. ниже).

У специалистов нет единого мнения о том, что могло быть использовано как источник щелочных элементов при изготовлении смешанно-щелочного стекла – специально обработанная древесная зола, неочищенная природная сода, богатая примесями солей калия («барилла»), или азотнокислые соли ( Henderson , 1988. P. 80–81; 2013. P. 183–184; Henderson et al. , 2015. P. 2; см. также: Галибин , 2001. С. 74). Стекло данного типа массово распространяется около 1200 г. до н. э.; оно наиболее широко использовалось для производства бус в 1200–1000 гг. до н. э. ( Henderson et al. , 2015. P. 1–2). На территории Европы оно встречается примерно до середины VIII в. до н. э. ( Henderson , 2013. P. 90). Наибольшее число находок смешанно-щелочного стекла происходит с территории Северной Италии и Швейцарии, однако оно встречается также в Германии, Богемии, Греции, Франции, Англии и Ирландии ( Henderson et al. , 2015. P. 2; Nikita, Henderson , 2006; Henderson , 2013. P. 155, 184). Близкое по составу стекло происходит из киммерийских погребений в Западном Причерноморье. В. А. Галибин называл его «киммерийским», датируя XII–VII вв. до н. э. ( Галибин , 2001. С. 74).

Производство смешанно-щелочного стекла и/или изделий из него, безусловно, связано с Фраттезиной – крупнейшим стеклоделательным центром эпохи поздней бронзы – раннего железного века на территории доисторической Европы. Данный археологический памятник расположен в Северо-Восточной Италии, в долине р. По. Фраттезина представляла собой один из крупнейших административных, производственных и торговых центров этого времени, располагаясь в ключевой точке, соединявшей северные торговые пути с Адриатическим побережьем. Поселение существовало в XII–IX вв. до н. э., занимая площадь более 20 га. Развитый индустриальный комплекс Фраттезины включал такие высокоспециализированные производства, как стеклоделательное, производство поливной керамики, косторезное, обработку оленьих рогов и слоновой кости, а также бронзы, железа и янтаря, каждое из которых занимало определенный участок в производственной зоне памятника ( Bietti Sestieri , 1997; Henderson , 2013. P. 152–153).

Масштабное производство бус фиксируется на памятнике в XI–IX вв. до н. э. С поселения происходит стекло различных цветов, включая слитки и куски сырца, стеклянные нити, фрагменты тиглей, а также многочисленные бракованные бусы, преимущественно красного глухого и бирюзового прозрачного цветов. И хотя по составу стекло Фраттезины относится преимущественно к смешанно-щелочному типу, на одном из фрагментов тигля было обнаружено также импортное ближневосточное стекло на основе золы растений-галофитов ( Henderson , 2013. P. 154).

До недавнего времени прямые свидетельства варки смешанно-щелочного стекла на территории Европы отсутствовали, в том числе и во Фраттезине, хотя наивысшая его концентрация именно здесь позволяла предполагать это. Данная гипотеза подтверждалась также сходной формой слитков стекла-сырца и находимых здесь тиглей. Однако, учитывая роль Фраттезины как важного центра, через который проходили торговые пути между Северной Европой и Восточным Средиземноморьем, нельзя было исключать, что стекло импортировалось на поселение в форме сырца ( Henderson et al ., 2015. P. 3; там же см. ссылки на литературу). Проследить вероятное происхождение стекла данного типа стало возможным благодаря анализу изотопов стронция (87Sr/86Sr) и неодима (144Nd/143Nd) в образцах с данного памятника, относящихся примерно к 1100–1000 гг. до н. э. Наряду с изотопным изучался химический состав стекла, а также анализировался изотопный почерк песка и современных растений из различных районов Италии ( Henderson et al ., 2015). Они показали, что для варки смешанно-щелочного стекла могло использоваться сырье из дельты р. По, т. е. с высокой долей вероятности его производство существовало на севере Италии и, скорее всего, – именно во Фраттезине (Ibid. P. 5–7).

Неизвестно, все ли стекло смешанно-щелочного типа в Европе эпохи поздней бронзы варилось и/или обрабатывалось на территории Италии. Однако, учитывая масштабы существовавшего здесь производства, это представляется вероятным ( Henderson , 2013. P. 155). Дальнейшие исследования изотопного почерка смешанно-щелочного стекла из других регионов Европы позволят, очевидно, более точно локализовать их происхождение ( Henderson et al ., 2015).

Со смешанно-щелочным тесно связаны еще две группы стекла, также получившие распространение на территории Италии: стекло с высоким содержанием калия (15–17 % K2O) – которое тоже встречено во Фраттезине; группа стекла, богатого натрием, более раннего периода (1450–1200 гг. до н. э., эпоха средней бронзы). Эти три группы объединяют такие признаки, как низкий уровень случайных примесей к сырью и низкое содержание оксидов магния и кальция (Angelini et al., 2005; Henderson, 2013. P. 183–184; Henderson et al., 2015). Анализ изотопов стронция и неодима, проведенный для стекла с высоким содержанием калия из Фраттезины, показал, что оно могло производиться с использованием золы растений (древесной или галофитов), произраставших в центральной части Западной Италии, недалеко от Рима (Henderson et al., 2015. P. 7; см. также выше). В связи с этим весьма вероятно, что еще один стекловаренный центр мог находиться недалеко от Рима. Во Фраттезине встречено также стекло, полученное путем смешения смешанно-щелочного и материала с высоким содержанием калия (Henderson et al., 2015. P. 4–7).

В Европе, как и на Востоке, производство стекла могло быть изначально тесно связано с изготовлением фаянса: оба эти материала получали здесь на основе смешанно-щелочного сырья ( Henderson , 2013. P. 197–198). Данные о наиболее ранних находках смешанно-щелочного стекла и стекловидного фаянса (переходной фазы от фаянса к стеклу) на территории Франции относятся к периоду не позднее второй половины III тыс. н. э. ( Guilaine et al. , 1991; Henderson , 2013. P. 184), в Италии – около 1600 г. до н. э., в Греции – около 1000 г. до н. э. ( Henderson , 2013. P. 184). Опубликованы находки стеклянных бус с территории Франции, относящиеся к эпохе халколита; самая ранняя из них датируется первой половиной III тыс. до н. э. Таким образом, можно предполагать, что европейская традиция производства стекла развивалась параллельно восточной ( Guilaine et al. , 1991; Henderson , 2013. P. 184–187).

Важнейшим событием в истории древнего стеклоделия стало появление нового «рецепта» варки стекла – с использованием в качестве сырья природной соды, которая имеет ряд существенных преимуществ как сырье для стекловарения по сравнению с растительной золой ( Henderson , 2013. P. 91). Этот «рецепт» получает распространение с VIII в до н. э. (Ibid. P. 92–94), однако наиболее ранние находки из содового стекла относятся к X в. до н. э. Это египетские сосуды, изготовленные на сердечнике, происходящие из захоронения, дата совершения которого определяется 975–974 гг. до н. э. ( Schlick-Nolte, Wertmann , 2003; Henderson , 2013. P. 92). Эту производственную традицию исследователи связывают с египетскими и сиро-палестинскими (финикийскими) мастерами ( Галибин , 2001. С. 75–76).

Несмотря на наличие самобытных стеклянных изделий, характеризующих материальную культуру этрусков, на оставленных ими археологических памятниках неизвестны производственные комплексы, которые можно было бы связать со стеклоделательным производством (Towle, Henderson, 2007. P. 59; Henderson, 2013. P. 155). Анализ серии этрусского стекла из музейных коллекций, датированного примерно 800–500 гг. до н. э., позволил выявить среди него два основных химических типа. Сосуды и декоративные элементы фибул изготовлены из стекла на основе природной соды, что позволяет предположить его происхождение из Восточного Средиземноморья, возможно – левантийское. В то же время ограниченный ареал самобытных этрусских изделий проанализированных категорий позволяет предполагать их локальное производство. Очевидно, для этого использовалось импортное стекло. Довольно разнородный его состав отражает, по мнению исследователей, региональный, децентрализованный характер индустрии этого времени. Вторая группа представлена стеклом с высоким содержанием калия. Оно не имеет прямых аналогий ни среди более раннего материала финала эпохи бронзы (хотя и изготовлено в близкой традиции), ни среди более позднего средневекового стекла. Из него выполнены одноцветные бусы простых типов без декора. Авторы исследования предположили, что стекло данной группы может быть связано с собственно этрусской производственной традицией (Towle, Henderson, 2007). В то же время смешанно-щелочное стекло, аналогичное найденному во Фраттезине, здесь не встречается – т. е. европейские традиции, берущие начало в финале эпохи бронзы, этруски не переняли. Один из исследованных образцов выполнен из стекла на основе золы солончаковых растений. Специалисты предполагают, что на территории Этрурии, безусловно, должны были существовать по меньшей мере вторичные мастерские по производству готовых стеклянных изделий, однако централизованная система производства здесь, вероятно, не сложилась (Towle, Henderson, 2007. P. 59–62; Henderson, 2013. P. 155).

Накопленный объем данных по составу стекла сосудов для ароматических масел и благовоний, формовавшихся на сердечнике и получивших распространение в Средиземноморье в середине – второй половине I тыс. до н. э., позволяет говорить о происхождении стекла, использовавшегося для их изготовления. Среди сосудов I средиземноморской группы (VI–IV вв. до н. э.) абсолютно преобладает левантийское стекло с высоким содержанием стронция при относительно низком – циркония и титана. В период между концом IV и началом II в. до н. э. для производства сосудов II и III средиземноморских групп использовалось, наряду с левантийским, также стекло египетского происхождения, состав которого характеризуется относительно низким содержанием стронция, кальция и бария и высоким – циркония и титана. Начиная со II в. до н. э. левантийское стекло снова завоевывает доминирующую позицию ( Strydonck et al ., 2018. P. 496–497; там же см. ссылки на литературу). Аналогичные ритмы распространения характерны и для «кельтского» стекла (см. ниже).

Состав стекла не позволяет, однако, делать выводы о происхождении самих сосудов на сердечнике. В литературе, и особенно в отечественных публикациях, их часто называют «финикийскими», однако оснований связывать их происхождение именно с Сиро-Палестинским регионом нет. Помимо Родоса, где их производство существовало на протяжении всего периода распространения в Средиземноморье ( Triantafyllidis , 2015; Arletti et al ., 2015), в разные периоды они могли производиться в Македонии, материковой Греции, Италии и др. средиземноморских центрах, в т. ч., возможно, и левантийских ( Ignatiadou , 2016. P. 301; Stern, Schlick-Nolte , 1994. P. 37–39).

На эпоху эллинизма приходится период расцвета стеклоделательного производства, которому способствовали рост ремесленной и торговой активности в средиземноморском регионе (Grose, 1989. P. 185). В это время происходит активное развитие и распространение различных техник изготовления и декорирования стеклянной посуды класса люкс, многие из которых впоследствии найдут продолжение и в раннеримское время: изготовление сосудов литьем и в других техниках с использованием формы – как монохромных, так и полихромных, в т. ч. в мозаичной, ретичелло, «голдбандглас», золотостеклянной и др. (Foy, Nenna, 2001. P. 70–75). Со второй половины II в. до н. э. существенно возрастает количество находок монохромной стеклянной посуды как в поселенческих, так и в погребальных контекстах, как о том свидетельствуют находки из Сиро-палестинского региона и с Делоса (Foy, Nenna, 2001. P. 74; Jackson-Tal, 2004; Henderson, 2013. P. 211–212).

В эпоху эллинизма в Средиземноморье и Европе абсолютно доминирует стекло на основе природной соды. Данные письменных источников и необычайно высокая концентрация однотипных находок в Сиро-палестинском регионе, безусловно, говорят о существовании здесь центров по производству стекла в позднеэллинистическое время; однако прямых археологических свидетельств существования стекловаренного производства данной эпохи здесь не обнаружено, а наиболее ранняя находка, связанная с изготовлением стеклянных изделий, происходящая из Иерусалима, относится к первой половине – середине I в. до н. э. ( Jackson-Tal , 2004. P. 11; см. также ниже).

Мастерские эллинистического времени археологически изучены на Родосе и в Ливане, на территории Бейрута, при этом лишь последняя однозначно может быть определена как стекловаренная ( Kowalti et al ., 2008; Henderson , 2013). Остатки стекловаренного производства могли быть также локализованы в Карфагене конца IV – начала III в. до н. э.; стеклоделательное производство существовало также в Александрии и Южной Италии ( Nenna et al ., 2000. P. 107–108; Henderson , 2013. P. 210–211, 222).

Существенное увеличение объемов производства нашло отражение не только в принципиально возросшем количестве находок стеклянных сосудов на рубеже средне- и позднеэллинистического периода, но и в масштабах самих производственных комплексов (Henderson, 2013. P. 223). Мастерская в Бейруте относится к финалу эпохи эллинизма – началу римского времени. Здесь сохранилось три комплекса ванных печей, которые датируются периодом не позднее середины I в. н. э., одна из них может относиться к более раннему времени – до середины I в. н. э. Наилучшую сохранность имеет комплекс 2, состоящий из четырех печей. Печи имеют прямоугольную форму, их реконструируемые размеры составляют 6,2–6,6 × до 4,8 м. Стратиграфия позволяет заключить, что печи использовались несколько раз, обновляясь и ремонтируясь перед каждой следующей плавкой. Их разделял рабочий коридор, на полу которого были обнаружены скопления ярко окрашенного стекла-сырца (Kowalti et al., 2008. P. 108–110; Henderson, 2013. P. 218–221). Эта находка, во-первых, единственный стекловаренный комплекс эпохи эллинизма, интерпретация которого не вызывает сомнений. Во-вторых, это самая ранняя из известных нам стекловаренных мастерских с ванными печами больших размеров, рассчитанная на крупномасштабное производство стекла и отражающая, вероятно, начавшийся процесс его перехода из элитного материала в широко распространенный в обиходе рядового населения, завершившийся в римское время в результате распространения стеклодувной техники. Позже такие печи известны в Египте (начиная с римского времени) (Nenna et al., 2000; 2005; Nenna, 2015) и Сиро-палестинском регионе, где их находки относятся к периоду от VI–VII до XI–XII вв. (Gorin-Rosen, 1995; Tal et al., 2004; Aldsworth et al., 2002. P. 51–66; Henderson, 2013. P. 274).

На Родосе в 1960-е гг. были обнаружены свидетельства стеклоделательного производства эпохи эллинизма, относящиеся к более раннему времени, чем мастерская в Бейруте. Саму мастерскую локализовать не удалось, связанные с ней отходы были сброшены в подвал дома, погибшего при пожаре 226 г. до н. э. ( Weinberg , 1969. P. 143–151; 1983. P. 37). Характер материалов указывает на то, что это была вторичная мастерская, занимавшаяся производством бус. Из комплекса происходят около 10 тысяч экземпляров украшений разных цветов, в т. ч. сотни бракованных; отрезки полихромных многослойных палочек, использовавшихся для производства глазков, прочие палочки и трубочки из стекла, в т. ч. витые заготовки косметических инструментов, а также бесформенные куски стекла-сырца и большое количество стеклобоя. Особую группу находок представляют керамические сосуды с остатками стекла ярких цветов, в которых, как считается, оно могло разогреваться перед производством готовых изделий или окрашиваться. Одна из находок позволила Г. Д. Вайнберг предположить, что в мастерской занимались также производством золотостеклянных сосудов ( Weinberg , 1969. P. 143–151).

Повторное обращение к материалам мастерской на Родосе, изучение его состава и микроструктуры позволило выявить среди неокрашенного стекла-сырца образцы с нерастворенными зернами кварца и прочими признаками «непро-варенного» стекла, которые могут рассматриваться как индикаторы местного стекловарения. Исследователями было высказано предположение о том, что в мастерской на Родосе стекло варилось и окрашивалось ( Rehren et al ., 2005. P. 40–42). Подтвердить это предположение могла бы находка остатков печи или стекла с приставшими к нему кусками огнеупоров (следов от стенок печи), которых здесь найдено не было. Таким образом, это предположение остается на уровне гипотезы, т. к. нельзя полностью исключить случайное попадание кусков «непроваренного» стекла в мастерскую на Родосе уже в виде сырца в результате торговли. Перспективным с этой точки зрения представляется также изучение изотопного состава стекла и содержания в нем следовых элементов, позволяющих получить более детальную информацию по использованным в производстве сырьевым материалам ( Rehren et al ., 2005. P. 42; Henderson , 2013. P. 214–215).

Судить о масштабах торговли стеклом между Восточным Средиземноморьем и Европой эпохи позднего эллинизма позволяют грузы затонувших кораблей. Один из них – Антиситер, обнаруженный недалеко от Кипра и датированный первой половиной I в. до н. э., содержал богатый набор посуды сиро-палестинского и египетского происхождения. Другой, Традельер (южное побережье Франции, середина – вторая половина I в. до н. э.), доставил от 200 до 300 сиро-палестинских чаш; они маркируют эпоху, когда стеклянная посуда начинает активно распространяться на Западе, что подтверждается находками, сделанными на западноевропейских археологических памятниках ( Foy, Nenna , 2001. P. 101).

Особое место в истории стеклоделательного производства последних веков до н. э. занимает феномен кельтского стеклоделия. Самобытные изделия из стекла – браслеты и бусы, выполненные в особом стиле, безусловно, являются продукцией местных мастерских. Одним из примеров, подтверждающих данный тезис, служат находки II в. до н. э. в кельтском оппидуме Антремон на территории Франции. Остатки самой мастерской локализовать не удалось, однако связанные с ней находки позволяют предположить, что здесь производились преимущественно бусы. Обнаруженный склад включал 745 украшений (целых и бракованных) и одну находку стекла-сырца кубической формы, имевшего синий цвет. Они были перемешаны с отходами – кухонными и бронзолитейного производства и бронзовым ломом (Foy, Nenna, 2001. P. 47).

Свидетельства существования еще двух производственных комплексов зафиксированы на Среднем Дунае в Моравии – на поселении Немчице и в кельтском оппидуме Старе Градиште. Оба они были крупными ремесленными и торговыми центрами эпохи Латена. Коллекция из Немчице, самая представительная в Европе эпохи раннего железного века, содержит более 2000 предметов III–II вв. до н. э., 451 из которых связан с производством стеклянных изделий и включает стекло-сырец, заготовки изделий и производственный брак. Из Старе Градиште происходит стекло и отходы стеклоделательного производства II–I вв. до н. э. ( Venclovà , 2016). Представительное количество находок стеклянных украшений эпохи Латена на европейских памятниках позволило исследователям заключить, что они носились не только представителями знати, но и более широкими слоями местного населения, – в отличие от импортной посуды этого времени, предназначенной для элиты ( Venclovà et al ., 2017. P. 78).

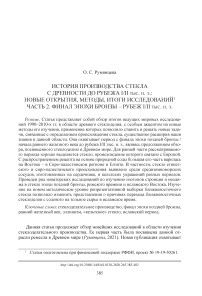

Исследователи сходятся во мнении, что кельтские мастерские производили стеклянные украшения из привозного стекла, которое импортировалось сюда из стекловаренных центров Восточного Средиземноморья. В этом контексте крайне важна находка груза корабля Сангинер А, затонувшего в Тирренском море, недалеко от южного побережья Корсики (рис. 1). С судна происходит более 550 кг стекла-сырца; оно имеет кобальтовый синий цвет, типичный для кельтских украшений. Куски сырца неправильной формы представляют собой фрагменты разбитой на части стеклянной «массы». Находка датируется второй половиной III в. до н. э. ( Feugère , 1992; Foy, Nenna , 2001. P. 101; Henderson , 2013. P. 227) и является важным свидетельством импорта в Европу в эпоху раннего эллинизма стекла в виде полуфабрикатов, говоря одновременно и о значительных масштабах этого импорта ( Foy, Nenna , 2001. P. 101). Стекло-сырец происходит и с судна Лекуэн 2, затонувшего в водах Франции и относящегося к той же эпохе – концу III в. до н. э. (Ibid. P. 102).

Анализ химического состава кельтского стекла показал, что изделия раннего периода выполнены из египетского стекла. В конце III – начале II в. до н. э. стекло «египетского» состава постепенно сменяется сиро-палестинским, которое со II в. до н. э. уверенно занимает доминирующую позицию ( Gebhard , 2010. P. 4–7; Strydonck et al ., 2018; там же см. ссылки на литературу). Стекло с судна Сангинер – сиро-палестинского происхождения. Впервые на сходство его состава с находками первых веков н. э. с территории Франции и стеклом из «первичных» производственных центров Сиро-палестинского региона более позднего периода (VI в. н. э.) обратили внимание французские исследователи ( Foy et al. , 2000. P. 426).

Рис. 1. Стекло-сырец с судна Сангинер А (конец III в. до н. э.) (по: Foy, Nenna , 2001. P. 24. Fig. 3)

Важную роль в определении происхождения стекла VIII–VI вв. до н. э. – VIII–IX вв. н. э., сваренного на основе природной соды, сыграли исследования изотопов стронция и неодима. Материалы с 30 памятников Европы и Востока показали, что стекло предположительно европейского производства (сваренное на песке из западной части Средиземноморья) составляет лишь 5 %; его распространение ограничивается IV в. до н. э. и первыми веками н. э. (Glass Making…, 2014). Наибольшая часть выборки этой эпохи представлена стеклом из Восточного Средиземноморья.

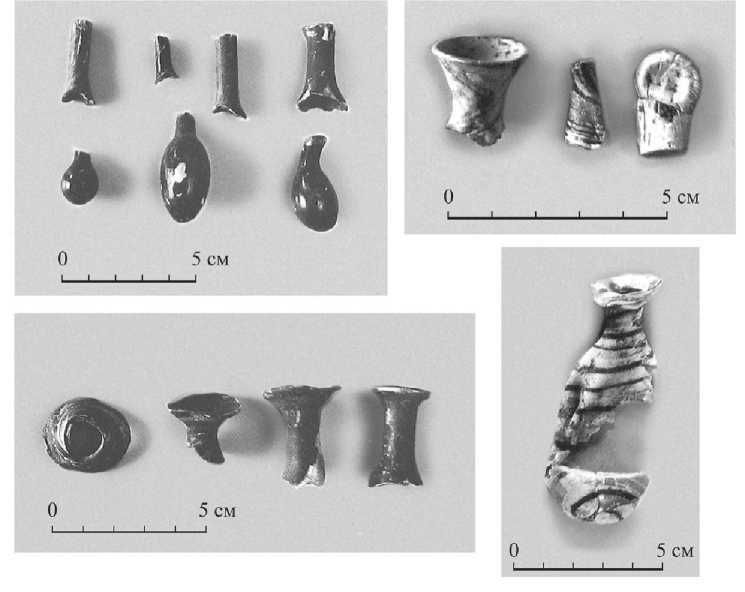

Изобретение стеклодувной техники изготовления сосудов по праву считается технологической революцией в истории древнего стеклоделия. Упростив процесс изготовления посуды из стекла, оно привело к существенному увеличению объемов ее производства. Широко распространившись в I в. н. э., стеклянная посуда уверенно входит в обиход и начинает занимать важное место в быту рядового населения Римской империи. Исследователи сходятся во мнении, что техника была изобретена в I в. до н. э. на территории Сиро-палестинского региона. Ее первым свидетельством считаются находки, сделанные в центре Иудейского квартала Старого города в Иерусалиме (рис. 2). Здесь в археологическом контексте первой половины I в. до н. э. были обнаружены отходы стекольной мастерской, среди которых – миниатюрные сосудики, выдутые из стеклянных трубочек, один конец которых запаивался в горячем виде. Это не было еще применением стеклодувной техники в полном смысле: сосудики изготовлены без использования стеклодувной трубки. Однако

Рис. 2. Находки из Иудейского квартала Старого города Иерусалима (по: Israeli , 1991. Pl. XIII b, d; XIV c, d)

Одно из свидетельств, позволяющих археологам оценить возросшие объемы стеклоделательного производства, – многочисленные находки стеклодувных мастерских, производивших стеклянную посуду из привозных полуфабрикатов, которые начинают широко распространяться в Европе примерно со второй трети I в. н. э. (Foy, Nenna, 2001; Amrein, 2001). Исследования, как археологические, так и лабораторные (изучение основного состава стекла; следовых элементов; изотопного состава), говорят о том, что в римское, византийское и раннеисламское время подобные мастерские работали на привозных полуфабрикатах из Восточного Средиземноморья – Сиро-палестинского региона и Северной Африки (Египта), не производя стекло самостоятельно. Стекловаренные центры обнаружены в Египте и Леванте, они представляют собой мастерские с ванными печами больших размеров, позволяющими произвести за один рабочий цикл от 8 до более 30 тонн стекла. Европейские стекловаренные центры этих периодов остаются неизвестны, однако результаты анализа изотопов неодима в стекле первых веков н. э. говорят о том, что они, вероятно, существовали здесь. Примерно с IV в. н. э. стекло в Европу поступает, по всей вероятности, исключительно из египетских и левантийских стекловаренных центров. Значительную роль в экономике производства играл стеклобой, дающий значительные технологические и экономические преимущества мастерам (обзор и ссылки на литературу см.: Румянцева, 2011; 2015; 2017). Исследования последних лет направлены на уточнение данных о группах стекла, выделяемых на основе состава и связанных с различными производственными центрами, уточнение их происхождения, хронологии и зон распространения (Rosenow, Rehren, 2014; Cholakova et al., 2016; Schibille et al., 2017; Cholakova, Rehren, 2018; Freestone et al., 2018 и многие другие). Ведущую роль в них занимает изучение следовых элементов в стекле, позволяющее решать задачи, связанные как с определением его происхождения, так и с ремесленными практиками и технологическими стратегиями, применявшимися во вторичных мастерских римского и византийского мира. Исследования, посвященные вторичному использованию стекла (в виде стеклобоя), позволяют реально оценить роль данной практики в экономике Римской империи и масштабы ее распространения в позднеантичном мире (Freestone, 2015, там же см. ссылки на литературу).

Среди новейших работ, посвященных происхождению стекла римского времени, особенного упоминания заслуживают итоги изучения изотопов гафния, подтвердившие египетское происхождение стекла, обесцвеченного сурьмой – самым высококачественным бесцветным материалом, известным в данную эпоху ( Barfod et al ., 2020). Ранее это предполагалось на основании данных о его составе и зонах наибольшего распространения ( Rosenow, Rehren , 2014; Glass Making…, 2014 и др.); считается, что именно оно упомянуто в эдикте Диоклетиана как «александрийское», хотя исследователи по-разному интерпретировали этот факт (см.: Whitehouse , 2004). Однако применявшийся ранее анализ изотопов стронция и неодима не давал возможности различать стекло сиро-палестинского и египетского происхождения (ссылки см.: Barfod et al ., 2020).

Исламский период стал новой вехой в истории стеклоделательного производства. «Исламскому стеклу», историческому, экономическому и социокультурному контексту его распространения посвящена обширная литература, заслуживающая специального обзора. Кратко остановлюсь на новых данных, связанных с его технологическими аспектами.

Судя по археологическим данным, арабское завоевание не оказало незамедлительного влияния на технологическое развитие стеклоделательного производства в Восточном Средиземноморье – как, очевидно, и в целом на повседневную жизнь населения данного региона (см.: Phelps et al ., 2016. P. 65). Считается, что в ранний период стекло здесь продолжало производиться византийскими и иудейскими мастерами ( Henderson , 2013. P. 252–257, 279). Стекловаренный центр в Бет Элиезере на территории современного Израиля, датирующийся, по последним данным, раннеисламским временем, – яркий пример масштабного производства с использованием ванных печей; происходящее из него стекло сварено еще на природной соде, по рецепту, типичному для римского и (ранне) византийского времени ( Freestone et al ., 2000; Phelps et al ., 2016. P. 63–64). Однако немного позднее в Сиро-палестинском регионе происходит еще одно из ключевых событий в истории стеклоделия. Производственные центры Восточного

Средиземноморья, около полутора тысяч лет варившие стекло на природной соде, переходят на другое сырье – золу растений-галофитов. Д. Уайтхауз, обратив внимание на хронологический разрыв в переходе на зольное сырье между левантийскими (в начале IX в.) и египетскими центрами (между 868 и 968– 969 гг.), предполагал, что его причиной стали проблемы с экспортом природной соды, обусловленные политическими событиями в Египте ( Whitehouse , 2002). Однако последние исследования массовой выборки – около 300 образцов – хорошо датированного стекла VII–XIII вв. с территории Израиля не подтверждают его гипотезу. Первые признаки упадка производства содового стекла на территории Палестины относятся к VIII в. н. э., они выражены в низком содержании натрия, источником которого является природная сода, и постепенном увеличении доли импорта в Палестину стекла египетского производства. Стекло на основе золы солончаковых растений начинает появляться здесь с конца VIII в., его доля резко возрастает в течение IX в.; одновременно с этим практически сходит на нет доля содового стекла местного производства. В Египте производство стекла на основе природной соды действительно продолжалось на век дольше, чем в Палестине. Таким образом, переход от природной соды к зольному сырью был постепенным, он не может быть связан с политическими событиями; он также вряд ли обусловлен климатическими изменениями. Как считают авторы исследования, ведущую роль в осуществлении этого перехода играли экономические факторы: египетская природная сода требовалась для других видов производства, ее добыча и цены на нее находились под контролем государства. В итоге цены сильно выросли, что сделало производство стекла на этом сырье экономически невыгодным. Вероятно, освоение новой технологии происходило в Леванте не под влиянием сасанидских практик, а было заимствовано из локальных производств ( Phelps et al ., 2016; Phelps , 2017).

Разница в составе выявляется для стекла на золе галофитов, происходящего из разных регионов исламского мира: в частности, она хорошо фиксируется для стекла «сирийского» типа, происходящего с восточносредиземноморского побережья, и стекла с территории Месопотамии. Для последнего, в частности, характерны более высокие содержания оксидов магния и калия. Обусловлена она, вероятно, прежде всего разным составом почв, на которых произрастают растения-галофиты – сырье стеклоделов ( Rehren, Freestone , 2015. P. 236, 237. Fig. 5; там же см. ссылки на литературу). В то же время раннеисламское зольное стекло в сирийской Ракке связано с сасанидской традицией (Ibid. P. 237).

Смена вида и источников сырья не повлияла на характер производства в Восточном Средиземноморье. Стекло по-прежнему продолжает вариться здесь в ванных печах крупных стекловаренных центров, ориентированных на крупномасштабное производство и массовый импорт. На сегодня археологически изучено два подобных центра – в Тире и Ракке.

Производственный центр, открытый в Тире (Ливан), датируется X–XII вв.; он работал уже на зольном сырье. Обнаруженные здесь печи позволяли сварить за один производственный цикл от около 32 тонн стекла ( Aldsworth et al. , 2002. P. 51–66).

Крупнейший стекловаренный центр был изучен в Ракке в Северной Сирии. Остатки больших стекловаренных печей относятся к горизонтам конца VIII – IX,

XI и XII вв. Размер наиболее хорошо сохранившейся конструкции составил 3,7 × 2 м; она использовалась по меньшей мере дважды ( Henderson , 2013. P. 266–270).

Новаторское исследование изотопного состава, проведенное для материалов этого памятника, открыло новые перспективы изучения стекла на золе растений-галофитов независимыми методами наряду с определением его химического состава. Наиболее информативны изотопы стронция и неодима. В зольное стекло стронций попадает из растений-галофитов, которые, в свою очередь, получают его из почвы; таким образом, содержание изотопов 86Sr и 87Sr отражает геологические характеристики региона их произрастания. Значение 86Sr/87Sr дает, таким образом, информацию о происхождении растений, использованных в качестве сырья при варке стекла (Ibid. P. 328–329). Изотопы неодима (143Nd/144Nd) указывают на возможный регион происхождения второго основного компонента сырья – песка (или, что возможно в производстве зольного стекла, толченого кварца); содержание неодима в золе растений крайне незначительно ( Degryse, Schneider , 2008; Henderson , 2013).

В растениях, ныне произрастающих на территории Сирии, значения 86Sr/87Sr довольно однородны. Сопоставление изотопного состава стекла из Ракки с этими данными позволило заключить, что при варке стекла здесь использовались местные растения-галофиты из окрестностей Ракки ( Henderson , 2013. P. 338). В отличие от Ракки, стекло-сырец из мастерской в Баниасе XI–XIII вв. ( Freestone et al ., 2000. P. 69), изученной в Сиро-палестинском регионе, отличается по 86Sr/87Sr от местных растений, что подтверждает «вторичный» характер производственного комплекса, работавшего на привозных полуфабрикатах. Изотопный почерк стекла из стекловаренной мастерской в Тире и из Ракки очень близок, однако, учитывая данные о 86Sr/87Sr в левантийских растениях, нет оснований предполагать импорт золы в Тир из Ракки ( Henderson , 2013. P. 338). Данные по изотопам неодима, полученные для материалов Ракки и песков с территории Сирии и левантийского побережья, говорят о том, что часть стекла из данной мастерской сварена на песке, источник которого расположен недалеко от Пальмиры (Ibid. P. 340). Изотопы неодима также позволили выделить на памятнике импортные стеклянные изделия, а в комплексе с изотопами кислорода – выявить разницу в песке, использованном для производства стекла Ракки и Тира. Сочетание данных по изотопам стронция и неодима из Ракки, Тира и Баниаса позволяет четко различать стекло всех трех производственных центров, делая представленную методику одним из наиболее перспективных инструментов определения происхождения зольного стекла, в первую очередь – исламского периода ( Henderson et al ., 2009; Degryse et al ., 2010; Henderson , 2013. P. 342–345). Исследование изотопов свинца представляется менее эффективным методом ( Henderson , 2013. P. 345–347).

Археологическое изучение крупных стекловаренных центров, стремительное накопление данных о химическом составе стекла, развитие новых методов и подходов к его исследованию существенно изменили наши представления об организации и развитии стеклоделательного производства, облике стекловаренных центров, характере и масштабах торговли стеклом в различные исторические периоды. Стеклоделие, начиная с самого раннего этапа существования и на протяжении всего рассмотренного периода, оставалось многоэтапным процессом, в котором варка стекла и изготовление из него готовых изделий были двумя специализированными видами ремесла, а стекло-сырец по меньшей мере с середины II тыс. до н. э. было предметом средиземноморской торговли. При этом ведущее место в производстве стекла на протяжении большинства рассмотренных исторических периодов играют восточные стекловаренные центры – Египта, Месопотамии, Сиро-палестинского региона.

Эти данные позволяют сделать одно важнейшее с точки зрения изучения стекла как исторического источника заключение. Его состав не позволяет говорить о месте производства изделий, находимых при археологических раскопках, и реконструировать на основе этих данных торговые пути и направления связей древнего населения. Он указывает только на происхождение стекла, из которого сделаны эти предметы.

Полученные за последнее время данные позволяют устанавливать происхождение стекла, находимого при раскопках, на качественно новом уровне, используя такие методы, как исследование химического и изотопного состава. Они в значительном числе случаев позволяют гораздо более достоверно, чем ранее, связать его с конкретным регионом производства – опираясь на итоги изучения «первоисточника». В то же время комплекс разработанных методов и подходов открывает новые перспективы в реконструкции происхождения стекла, для которого эта задача еще не решена.

Накопленный корпус археологических данных позволяет на новом методическом уровне оценивать находимые при раскопках производственные комплексы и их связь со стеклоделательным производством.

Методы и подходы к изучению древнего стекла, разработанные за прошедшие два десятилетия нового века и успешно опробованные на конкретном археологическом материале, открывают широкие перспективы в исследовании производства древнего стекла в будущем.

Список литературы История производства стекла с древности до рубежа I/II тыс. н. э.: новые открытия, методы, итоги исследований. Часть 2. Финал эпохи бронзы - рубеж I/II тыс. н. э

- Галибин В. А., 2001. Состав стекла как археологический источник. СПб.: Петербургское Востоко-ведение. 216 с. (Труды ИИМК; т. 4) (Archaeologica Petropolitana; 11.)

- Румянцева О. С., 2011. Стеклоделательное производство в римское время и эпоху раннего средневековья: источники, факты, гипотезы // РА. № 3. С. 86–97.

- Румянцева О. С., 2015. Стекло I тыс. н. э.: происхождение и распространение по данным химического состава и изотопного анализа // КСИА. Вып. 237. С. 20–49.

- Румянцева О. С., 2017. Рец. на кн.: Glass Making in the Greco-Roman World: results of the Archglass project / Ed. P. Degryse. Leuven: Leuven University Press, 2014 (Studies in Archaeological Sciences; № 4). 190 р. // РА. № 2. С. 180–185.

- Румянцева О. С., 2021. История производства стекла с древности до рубежа I/II тыс. н. э.: новые открытия, методы, итоги исследований. Ч. 1. Эпоха поздней бронзы // КСИА. Вып. 264. С. 447–465.

- Aldsworth F., Haggarty G., Jennings S., Whitehouse D., 2002. Medieval glassmaking at Tyre, Lebanon // Journal of Glass Studies. Vol. 44. P. 49–66.

- Amrein H., 2001. L’ atelier de verriers d’Avenches: l’artisanat du verre au milieu du Ier siècle apres J.-C. Lausanne: Cahiers d’archéologie romande. 176 p. (Cahiers d’archéologie romande; 87.)

- Angelini I., Artioli G., Bellintani P., Polla A., 2005. Protohistoric vitreous materials of Italy: from early faience to final Bronze Age glasses // Annales du 16e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (Londres, 7–13 september, 2003). Nottingham: Association Internationale pour l’Histoire du Verre. P. 32–36.

- Arletti R., Bellesia S., Nenna M.-D., 2015. Core-formed glass containers found on Rhodes (end of the 6th–5th century BC). Chemical analysis // Annales du 19 Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre / Ed. I. Lasar. Koper: Association Internationale pour l’Histoire du Verre. P. 55–64.

- Barfod G. H., Freestone I. C., Lesher C. E., Lichtenberger A., Raja R., 2020. ‘Alexandrian’ glass confirmed by hafnium isotopes // Scientific Reports. Vol. 10. No. 1. 11322.

- Bietti Sestieri A. M., 1997. Italy in Europe in Early Iron Age // Proceedings of the Prehistoric Society. Vol. 63. P. 371–402.

- Cholakova A., Rehren T., 2018. A Late Antique manganese-decolourised glass composition: Interpreting patterns and mechanisms of distribution // Things that Travelled: Mediterranean Glass in the First Millennium CE / Eds.: D. Rosenow, M. Phelps, A. Meek, I. Freestone. London: UCL Press. P. 46–71.

- Cholakova A., Rehren T., Freestone I. C., 2016. Compositional identification of 6th c. AD glass from the Lower Danube // Journal of Archaeological Science: Reports. Vol. 7. P. 625–632.

- Degryse P., Freestone I., Schneider J., Jennings S., 2010. Technology and provenance study of Levantine plant ash glass using Sr-Nd isotope analysis // Glass in Byzantium: Production, Usage, Analyses / Eds.: J. Drauschke, D. Keller. Mainz: Römisch-Germanischen Zentralmuseum. P. 83–91.

- Degryse P., Schneider J., 2008. Pliny the Elder and Sr-Nd isotopes: tracing the provenance of raw materials for Roman glass production // Journal of Archaeological Science. Vol. 35. Iss. 7. P. 1993–2000.

- Feugère M., 1992. Le verre pré-Roman en Gaule méridionale: Acquis recents et questions ouvertes // Revue archéologique de Narbonnaise. Vol. 25. P. 151–176.

- Foy D., Nenna M.-D., 2001. Tout feu, tout sable. Mille ans de verre antique dans le Midi de la France. Aix-en-Provence: Édisud. 256 p.

- Foy D., Vichy M., Picon M., 2000. Les matières premières du verre et la question des produits semi-finis. Antiquité et Moyen Age // Arts du feu et productions artisanales: XXe rencontres internationals d’archéologie et d’histoire d’Antibes: actes des rencontres (21–23 octobre 1999). Antibes: APDCA. P. 419–433.

- Freestone I. C., 2015. The Recycling and Reuse of Roman Glass: Analytical Approaches. Journal of Glass Studies. Vol. 57. P. 29–40.

- Freestone I. C., Gorin-Rosen Y. and Hughes M. J., 2000. Composition of primary glass from Israel // La route du verre: Ateliers primaires et secondaires de verriers du second millinaire av. J.-C. au Moyen-Age / Ed. M.-D. Nenna. (Travaux de la Maison de l’Orient méditerranéen 33). Lyon, Maison de l’Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux. P. 65–84.

- Freestone I. C., Degryse P., Lankton J., Gratuze B., Schneider J., 2018. HIMT glass composition and commodity branding in the primary glass industry // Things that Travelled: Mediterranean Glass in the First Millennium CE / Eds.: D. Rosenow, M. Phelps, A. Meek, I. Freestone. London: UCL Press. P. 159–190.

- Gebhard R., 2010. Celtic glass // Glass along the Silk Road from 200 BC to AD 1000 / Eds. B. Zorn, A. Hilgner. Mainz: Verlag des Römisch-Germanischen Zentralmuseums. P. 3–14.

- Glass Making in the Greco-Roman World / Ed. P. Degryse. Leuven: Leuven University Press, 2014. 189 p. (Studies in Archaeological Sciences; 4.)

- Gorin-Rosen Y., 1995. Hadera, Bet Eli’ezer // Excavations and surveys in Izrael. Vol. 13. P. 42–43.

- Grose D. F., 1989. The Toledo Museum of Art: Early Ancient Glass: Core-formed, rod-formed, and cast vessels and objects from the late Bronze Age to the early Roman Empire, 1600 BC to AD 50. New-York: Hudson Hills Press: Toledo Museum of Art. 455 p.

- Guilaine J., Gratuze B., Barrandon J.-N., 1991. Les perles de verre du Chalcolithique et de l’Age du Bronze: Analyses d’exemplaires trouvés en France // L’âge du bronze atlantique: ses faciès, de l’Ecosse à l’Andalousie et leurs relations avec le Bronze continental et la Méditerranée: actes de 1er Colloque du parc archéologique du Beynac. Beynac-et-Cazenac: Association des Musées Sarladais. P. 255–266.

- Henderson J., 1988. Electron probe microanalysis of mixed-alkali glasses // Archaeometry. Vol. 30. Iss. 1. P. 77–91.

- Henderson J., 2013. Ancient Glass: an Interdisciplinary Exploration. Cambridge: Cambridge University Press. 433 p.

- Henderson J., Evans J., Barkoudah Y., 2009. The provenance of Syrian plant ash glass: an isotopic approach // Isotopes in vitreous materials / Eds.: P. Degryse, J. Henderson, G. Hodgins. Leuven: Leuven University Press. P. 73–98. (Studies in archaeological science.)

- Henderson J., Evans J., Bellintani P., Bietti-Sestieri A.-M., 2015. Production, mixing and provenance of mixed alkali glasses from northern Italy: an isotopic approach // Journal of Archaeological Science. Vol. 55. P. 1–8.

- Ignatiadou D., 2016. Neither Phoenician nor Persian. Glassworking in Archaic and Classical Greece // L’artisanat grec. Filières de production: bilans méthodes et perspectives. Table ronde EFA, Athens 5–6.10.2007 / Ed. F. Blondé. Villeneuve d’Ascq: Septentrion. P. 297–318.

- Israeli Y., 1991. The Invention of Blowing // Roman Glass: Two Centuries of Art and Invention / Eds.: M. Newby, K. Painter. London: The Society of Antiquaries of London. P. 46–55.

- Jackson-Tal R. E., 2004. The late Hellenistic glass industry in Syro-Palestine: A reappraisal // Journal of Glass Studies. Vol. 46. P. 11–32.

- Kowalti I., Curvers H. H., Sturt B., Sablerolles Y., Henderson J., Reynolds P., 2008. A pottery and glass production site in Beirut // Bulletin d’Archéologie et d’Architecture Libanaise. Vol. 10. P. 103–129.

- Nenna M.-D., 2015. Primary glass workshops in Graeco-Roman Egypt: preliminary report on the excavations of the site of Beni Salama, Wadi Natrun (2003, 2005–9) // Glass of the Roman World / Eds.: J. Bayley, I. C. Freestone, C. M. Jackson. Oxford: Oxbow books. P. 1–22.

- Nenna M.-D., Picon M., Thirion-Merle V., Vichy M., 2005. Ateliers primaires du Wadi Natrun: nouvelles découvertes // Annales du 16e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (Londres, 7–13 september, 2003). Nottingham: Annales du Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. P. 56–63.

- Nenna M.-D., Picon M., Vichy M., 2000. Ateliers primaires et secondaires en Égypte à l’époque gréco-romaine // La Route du verre: ateliers primaires et secondaires du second millénaire av. J.-C. au Moyen Âge / Éd. M.-D. Nenna. Lyon: Maison de l’Orient méditerranéen. P. 97–112. (Travaux de la Maison de l’Orient; 33.)

- Nikita K., Henderson J., 2006. Glass Analyses from Mycenaean Thebes and Elateia: Compositional Evidence for a Mycenaean Glass Industry // Journal of Glass Studies. Vol. 48. P. 71–120.

- Phelps M., 2017. An investigation into technological change and organisational developments in glass production between the Byzantine and Early Islamic Periods (7th–12th centuries) focusing on evidence from Israel: PhDThesis. London. 539 p.

- Phelps M., Freestone I. C., Gorin-Rosen Y., Gratuze B., 2016. Natron glass production and supply in the late antique and early medieval Near East: The effect of the Byzantine-Islamic transition // Journal of Archaeological Science. Vol. 75. P. 57–71.

- Rehren Th., Freestone I. C., 2015. Ancient glass: from kaleidoscope to crystal ball // Journal of Archaeological Science. Vol. 56. P. 233–241.

- Rehren Th., Spencer L., Triantafyllidis P., 2005. The primary production of glass at Hellenistic Rhodes // Annales du 16e Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (Londres, 7–13 september, 2003). Nottingham: Annales du Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. P. 39–43.

- Rosenow D., Rehren Th., 2014. Herding cats – Roman to Late Antique glass groups from Bubastis, northern Egypt // Journal of Archaeological Science. Vol. 49. P. 170–184.

- Schibille N., Sterrett-Krause A., Freestone I. C., 2017. Glass groups, glass supply and recycling in late Roman Carthage // Archaeological and Anthropological Sciences. Vol. 9. No. 6. P. 1223–1241.

- Schlick-Nolte B., Werthmann R., 2003. Glass vessels from the burial of Nesikhons // Journal of Glass Studies. Vol. 45. P. 11–34.

- Stern E.M., Schlick-Nolte B., 1994. Early Glass of the Ancient World. 1600 B. C. – A. D. 50. Ernesto Wolf collection. Ostfildern: Verlag Gerd Hatje. 430 p.

- Strydonck van M., Gratuze B., Rolland J., De Mulder G., 2018. An archaeometric study of some pre-Roman glass beads from Son Mas (Mallorca, Spain) // JAS: Reports. Vol. 17. P. 491–499.

- Tal O., Jackson-Tal R. E., Freestone I. C., 2004. New Evidence of the Production of Raw Glass at Late Byzantine Apollonia-Arsuf, Israel // Journal of Glass Studies. Vol. 46. P. 51–66.

- Towle A., Henderson J., 2007. The Glass Bead Game: Archaeometric evidence for the existence of an Etruscan glass industry // Etruscan Studies. Vol. 10. Iss. 1. P. 47–66.

- Triantafyllidis P., 2015. Classical and Hellenistic glass workshops from Rhodes // Annales du 19 Congrès de l’ Association Internationale pour l’Histoire du Verre / Ed. I. Lasar. Koper: AIHV. P. 131–138.

- Venclovà N., 2016. Němčice and Staré Hradisko. Iron Age glass and glass-working in Central Europe. With a contribution by Roman Křivánek. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky. 317 p.

- Venclová N., Jonášová Š., Vaculovič T., 2017. Hellenistic mosaic glass and La Tène glass-working // Annales du Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre (Romont, 7–11 septembre 2015) / Eds.: S. Wolf, A. de Puri-Gysel. Romont: Annales du Congrès de l’Association Internationale pour l’Histoire du Verre. P. 73–79.

- Weinberg G. D., 1969. Glass Manufacture in Hellenistic Rhodes // Archaeologicon Deltion. Vol. 24. P. 143–151.

- Weinberg G. D., 1983. A Hellenistic glass factory of Rhodes: Progress report // Journal of Glass Studies. Vol. 25. P. 37.

- Whitehouse D., 2002. The Transition from Natron to Plant Ash in the Levant // Journal of Glass Studies. Vol. 44. P. 193–196.

- Whitehouse D., 2004. Glass in the Price Edict of Diocletian // Journal of Glass Studies. Vol. 46. P. 189–191.