История развития пушно-мехового рынка в России

Автор: Филатова И.В.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Экономика и управление

Статья в выпуске: 1-4 (1), 2016 года.

Бесплатный доступ

Мех в Российской Федерации всегда являлся одним из самых экспортируемых товаров, однако современные тенденции показывают, что на данный момент наша продукция является неконкурентоспособной. Было проведено исследование на данную тему, в частности, углубление в историю развития пушно-мехового рынка в России, анализ различий экспорта и импорта в различный период времени, поиск причин возникновения упадка экспорта и роста импорта, рекомендации по исправлению ситуации.

Рынок, мех, тенденции, импорт, экспорт

Короткий адрес: https://sciup.org/170184063

IDR: 170184063

Текст научной статьи История развития пушно-мехового рынка в России

Российский мех имеет долгую историю, задолго до развития мирового рынка пушнины. Древние русичи использовали мех в своем быту. В древней Руси мех играл роль разменной монеты и являлся важной часть экономики страны. Для этого использовали меха бобра, куницы, соболя и других пушных животных. Такой «монетой» можно было расплатиться за обучение, в церкви, да и вообще за любой товар. Также, необходимо отметить, что шкурками животных расплачивались за штрафы, таможенные и торговые пошлины. В Х-Х1 веках торговля пушниной выходит за рамки нашей страны и становится участником мировой торговли. В средневековье основным товаром являлись лисы, волки, белки, зайцы и куницы. Самыми ценными мехами считались шкурки, привезенные с территорий, которые в современности принадлежат Украине и Беларуси. Но в XIV веке эти меха становятся заграничными, потому как данные земли входят в состав Польского государства, которое вскоре объединяется с Великим Княжеством Литовскийм. В XVII веке Россия становится крупнейшим поставщиком меха в страны Западной и Восточной Европы, Турцию. Земли, которые сейчас считаются украинскими, в составе Речи Посполитой выступали как равноправные потребители русского меха, так и транзитными. Очень часто именно украинские купцы сбывая московские меха в дальние страны, способствовали развитию рынка московских мехов. Также украинские купцы скупали пушнину на русских торгах и ярмарках, развивая тем самым внутренние рынки России [1].

После того, как была освоена Сибирь, Россия прославилась как меховая империя, так как эти края богаты ценнейшими видами пушнины. В XVII веке торговля мехом способствовала упрочнению позиций Москвы на мировых рынках меха и сделать "мягкую рухлядь" визитной карточкой торговой России, а саму Россию -крупнейшим поставщиком меха. Эту роль Российское государство сохранило вплоть до конца XIX века, когда к нему на мировом рынке пушнины присоединились США и Канада.

В годы советской власти экспортом пушнины занимались акционерные и кооперативные организации. Из-за этого в СССР стала поступать иностранная валюта. Сначала, в 1930 СССР учредило Всесоюзный пушной синдикат, потом, в 1931 был создан аукцион, внешнеэкономическое объединение "Союзпушнина", монополизировавшее продажу русских мехов на мировом рынке. Первый аукцион был организован в Ленинграде в марте 1931 года. На аукцион прибыло 78 представителей 67 зарубежных фирм из 12 стран. На его торгах было продано 95% выставленных для реализации мехов по ценам, в среднем на 6-8% выше уровня цен лондонского аукциона, состоявшегося в феврале того же года. На первые аукционы в основном поступала промысловая пушнина, на долю клеточной приходилось лишь 3%.

В ноябре 1935 года "Союзпушнина" активно приступила к операциям по экспорту-импорту пушно-мехового сырья, выделанных и крашеных меховых товаров и готовых изделий [1].

В мае 1941 года ВО "Союзпушнина" сформировалось как пушное меховое объединение, в состав которого вошли Московский пушно-меховой холодильник, каракулевые заводы в Бухаре и Чарджоу, пушно-меховые базы в Люберцах, Вологде, Харькове, Ростове, Омске, Новосибирске, Красноярске и Владивостоке. С наступлением Великой Отечественной войны "Союзпушнина" была переведена из Ленинграда в Новосибирск, где продолжала работу по подготовке товаров на экспорт. Но даже в военные годы ВО продолжало свою деятельность и поставляло государственной казне около 40% валютной выручки. "Союзпушнина" активно занималась реализацией пушно-меховых товаров за границу, правда весь удельный вес в экспорте мехов из СССР в 1941-45 годах составили США, которые полно- стью, и в больших количествах, закупали советские меха.

В 1947 году прошел первый послевоенный пушной аукцион. Несмотря на то, что был большой перерыв, участники скупили более 80% выставленной [2].

Из пяти звероводческих хозяйств Ленинградской области - АОЗТ "Пионер", АОЗТ "Заря", АОЗТ "Рощинское", АОЗТ "Приозерское", АОЗТ "Воронковское" - в 1997 г. образовалось ООО "Северная пушнина". Позднее в состав объединения вошли звероводческие хозяйства ООО "Иль-ятинское" (Тверская обл.) и ООО "Знаменка" (Псковская обл.) [2].

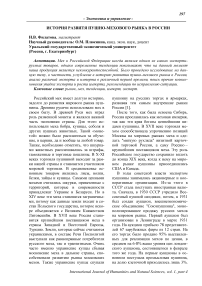

Клеточное пушное звероводство с момента своего образования (1907 г.) успешно развивалось и в настоящее время имеет отлаженную современную технологию производства шкурок пушных зверей. До начала 90-х гг. производство шкурок норок, песца, лисицы, соболя, хоря, нутрии составляло 11,5 млн. шт. в год (Дания -10,5, Финляндия - 9,0, США и Канада - по 4,5 млн. шт.) (рис 1).

Россия

Дания Финляндия США Канада

Рис. 1. Производство шкурок в 1985 г., млн шт в год

Звероводческие хозяйства имели высокий уровень рентабельности - до 80% - и производили конкурентоспособную продукцию. За счет экспорта пушнины в стра- ну ежегодно поступало свыше 150 млн. дол. США.

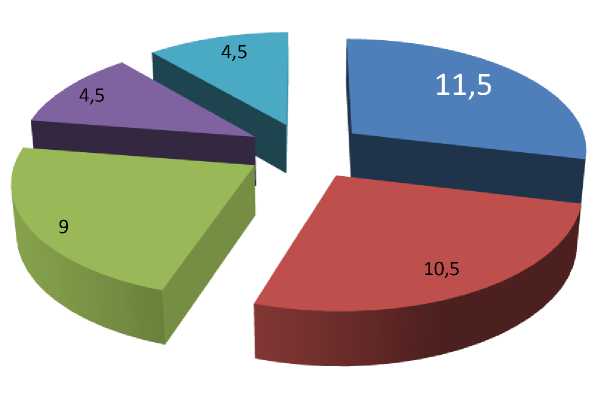

На протяжении многих десятилетий, клеточное хозяйство, обеспечивало России мировое первенство в производстве пуш- ной продукции. В стране производилось более 12 млн. шкурок в год, что составляло 40% от производства шкурок в мире. Процент рентабельности доходил до 80% среди отраслей агропромышленного комплекса страны. В хозяйствах применялись современные технологии, которые являлись передовыми для своего времени, например в области содержания и выращивания зверей, что обеспечивало высокую конкурентоспособность. Большая часть производимого сырья отправлялась на экспорт, делая пушно-меховую отрасль одной из самых крупных в сфере АПК источников внешнеторговой выручки. Помимо этого, клеточное зверохозяйство выполняло еще одну функцию: утилизация отходов производства. В 1990 году пушнину производили 400 хозяйств системы Минсельхоза и Центросоюза, в которых насчитывалось более 2-ух млн. голов са- мок основного стада пушных зверей. При этом стадо норки составляло 93% от всего зверопоголовья. Переход к рыночной экономике в 90-е годы, а также дефолт 19981999 годов привел к резкому сокращению производства шкурковой продукции. В 2000 году маточное стадо насчитывало всего 524,4 тысяч голов, что к уровню 1990 года составляло 25,5% [3].

После того, как в России было снижено производство пушно-меховой продукции, в мировом балансе пушнины начался дефицит. Этим воспользовались страны ЕС, быстро создавшие сощности по выращиванию пушных. Например, в Финляндии, Дании, , Польше. Мировое производство норки увеличилось с 2001 по 2011 год на 83% Ежегодно производство росло до 8%. Динамика производства шкурок представлена в рисунке 2.

Рис. 2. Динамика производства шкурковой продукции в России с 1990 по 2012 гг. (тыс. шт.)

Мировой объем спроса на пушнину составляет по норке более 60 млн. шкурок в год, при производстве 51,4 млн. штук. Объем внутреннего спроса составляет до 5 млн. шкурок в год, а по подсчетам Некоммерческой организации "Союз звероводов", внутренний спрос составляет 9,5 млн. шкурок зверей различных видов), при производстве 1,5 млн. штук в 2011 году. Сокращение производства продукции при- вело к тому, что 70% пушнины, реализуемой на российском рынке имеют зарубежное происхождение. В ценах сырья импорт пушнины составляет от 200 до 250 млн. евро (около 9 млрд. рублей). Таким образом, в сложившихся условиях пушное отечественное звероводство не только уступает до 2/3 внутреннего рынка зарубежным поставщикам, но и не может участво- вать в конкурентной борьбе за другие рынки сбыта.

Таким образом, в связи с глобальными изменениями экономики страны с начала 90-х гг., клеточное звероводство стало попросту невыгодным. Высокие затраты на корма, низкие цены на произведенную продукцию, отсутствие необходимых про- грамм по кредитованию, общее тяжелое финансовое состояние привело к сокращению производства клеточной пушнины.

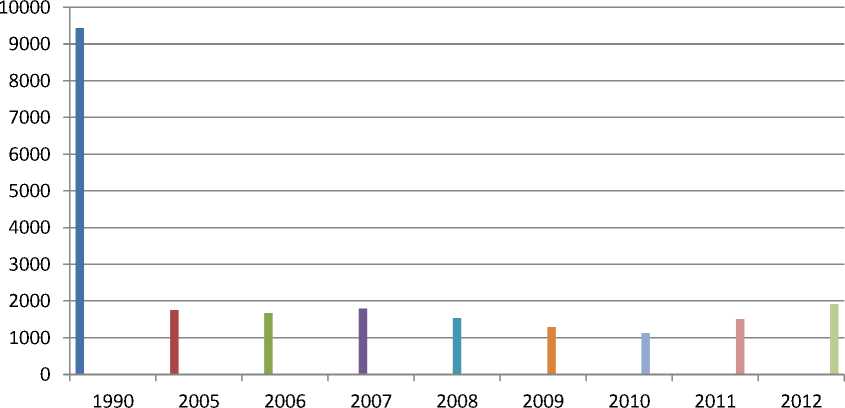

К началу ХХI века ситуация с производством не улучшается. Также видна тенденция к снижению экспорта (рис 3) и увеличению импорта (рис 4).

0 -----------------------------1------------------------------1------------------------------1------------------------------1------------------------------1-----------------------------1-----------------------------1-----------------------------1------------------------------1------------------------------1------------------------------1------------------------------1-----------------------------1-----------------------------1-----------------------------1------------------------------1------------------------------1

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Рис. 3. Структура экспорта пушно-мехового сырья и изделий в 1995-2011 гг., млн долл. США

По данным рисунка 3 видно, что в 2011 году, экспорт пушно-меховых изделий, несмотря на то, что имеет тенденцию к увеличению после кризиса 2009 года, не достиг даже уровня 1996 года.

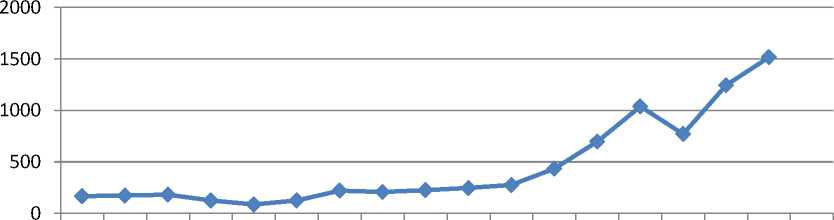

В отличие экспорта, импорт пушномехового сырья и изделий из них, к 2011 стремительно увеличивается (рис. 4).

Рис. 4. Структура импорта пушно-мехового сырья и изделий в 1995-2011 гг., млн долл. США

Проанализировав рисунок 4 можно прийти к неутешительным выводам: в первое 10-тилетие ХХI века, импорт пушно-меховых изделий увеличивается в критические 7,5 раз.

Таким образом, если углубиться в историю развития пушно-меховой торговли, можно убедиться в том, что Россия спо- собна занимать лидирующие позиции в этой отрасли. На протяжении столетий наша стана занимала главенствующие позиции в мире, и даже достигала того, что производила 40% всех пушно-меховых изделий в мире. Но с началом 20-го века, данная отрасль стремительно пошла на убыль. В связи с кризисами содержать звероводства стало не выгодно: стоимость на содержание возрастала, а покупательная способность потребителей падала. В связи с этим, российские производители стали отставать от мировых, так как отставали от современных технологий, использовали в основном ручной труд и т.д. Все это сделало нашу продукцию неконкурентоспособной на мировом рынке. Ситуация на современном рынке практически не изменилось. Количество зверохозяйств не увеличивается, а технологии и оборудование не позволяют изготавливать конкурентоспособный товар.

Проанализировав состояние отрасли можно предложить следующие направления развития:

-

1) Проведение технологической модернизации предприятий пушно-мехового рынка и обеспечение на этой основе стабильного инновационного развития отрас-

- ли.

-

2) Обеспечение глубокой переработки

(кожи и меха), так и химических волокон и нитей.

-

3) Законодательное обеспечение устойчивого положения отечественных товаропроизводителей с помощью государственного регулирования.

-

4) Обеспечение защиты внутреннего

рынка от конкуренции незаконно ввезенной продукции.

-

5) Обеспечение защиты внутреннего рынка от конкуренции некачественной продукции.

-

6) Решение задачи кадрового обеспечения, подготовки и переподготовки специалистов. Реализация основных направлений позволит повысить эффективность работы отрасли, обеспечить переход на инновационный путь развития, провести модернизацию предприятий, повысить конкурентоспособность выпускаемой продукции и долю отечественных товаров на россий-

- ском рынке, расширить экспортные возможности легкой промышленности.

отечественного сырья, как натуральных

Список литературы История развития пушно-мехового рынка в России

- Пушной портал России [Электронный ресурс]: Рынок кожи и меха в России. - Режим доступа: www.rosmex.ru/1573.html

- Союзпушнина [Электронный ресурс]: международный пушной аукцион. - Режим доступа: www.sojuzpushnina.ru

- Федеральная таможенная служба [Электронный ресурс]: таможенная статистика импорта в Россию. - Режим доступа: www.customs.ru

- Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: внешняя торговля Российской Федерации. - Режим доступа: www.gks.ru