История развития рельефа Приольхонья

Автор: Кузьмин Сергей Борисович

Журнал: Природа Внутренней Азии @nature-inner-asia

Рубрика: География

Статья в выпуске: 4 (13), 2019 года.

Бесплатный доступ

Геотектоническую основу рельефа Приольхонья составляет Ольхонский террейн, образование которого происходило в раннем палеозое в два этапа: 1) субдукция типа «дуга-террейн» (покровный и купольный парагенезисы); 2) коллизия типа «террейн-континент» (сдвиговый парагенезис). В мезозое коллизионные контакты Сибирской платформы и ее южного горного обрамления привели к релаксации сжимающих напряжений по сдвиговым пластинам-литонам Ольхонского террейна и он приобрел вытянутую форму. Рифтогенный этап связан с возобновлением сдвиго-сбросовых подвижек по Приморскому и Приольхонскому разломам. Ольхонский террейн был редуцирован, но в ядре своем остался стабильным и приобрел промежуточное положение между погружающейся Среднебайкальской котловиной и растущим Приморским хребтом. Внутри террейна в условиях косого сдвига происходило формирование мелких пулл-апарт структур, в которых по оперяющим разрывам формировались сбросы. Поздний неоплейстоцен - голоценовый этап привел к окончательному формированию Приморского хребта, Маломорской впадины и Приольхонского плато. Приольхонье в морфоструктурном плане унаследованно сохраняло черты самостоятельного блока (Ольхонский террейн) начиная с эпохи каледонского тектогенеза.

История развития рельефа, геодинамика, ольхонский террейн, зона приморского разлома, приольхонье, западное прибайкалье

Короткий адрес: https://sciup.org/148318033

IDR: 148318033 | УДК: 551.8:551.4:551.7 | DOI: 10.18101/2542-0623-2019-4-74-86

Текст научной статьи История развития рельефа Приольхонья

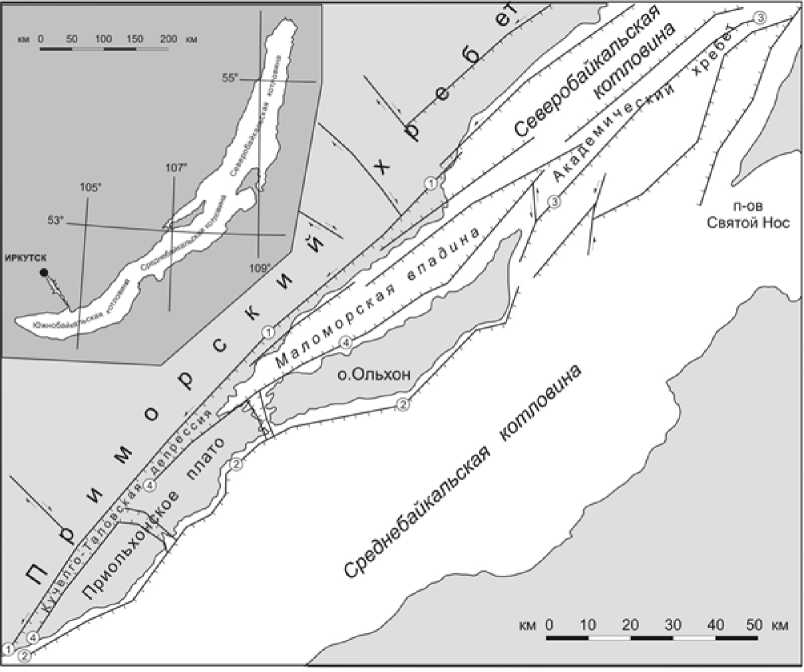

Приольхоньем называют часть Западного Прибайкалья в составе Приольхонской краевой тектонической ступени: Приольхонское плато, Маломорская и Кучелго-Таловская депрессии, юго-восточный макросклон и вершины Приморского хребта, о. Ольхон, прилегающие акватории оз. Байкал (рис. 1). В последние годы этому району уделяется большое внимание в геоморфологической литературе [Лопатин, Сковитина, 2011; Мац, Ефимова, 2010], но до сих пор слабо освещены вопросы истории развития рельефа, ее этапов, длительности и тесной унаследованности от докайнозойских геодинамических обстановок.

Рис. 1. Морфоструктурная ситуация в районе Приольхонья.

1 — цифры в кружочках — основные активные разломы: Ф — Приморский, ® — Приольхонский, ® — Академический, @— Чернорудско-Баракчинский;

2 — активные разломы сбросовой кинематики; 3 — активные разломы сдвиговой кинетатики

Приольхонская краевая тектоническая ступень в морфоструктурном плане близка Ольхонско-Святоносской межвпадинной перемычке, которая разделяет Южно- и Северобайкальскую впадины и включает подводное поднятие Академического хребта. Зона Обручевского сброса (его центральным сегментом является Приольхонский разлом), оформляющая весь западный борт Байкальского рифта, в районе устья р. Бугульдейки разделяется на Приморскую и Приольхонскую ветви, между которыми и заключена Приольхонская ступень. В ее северо-восточное окончание вклинивается Кучелго-Таловская депрессия, заложенная по Бугульдейско-Чернорудскому грабену-сателлиту, а сама ступень отходит от основного плеча рифта — Приморского хребта. Далее ступень переходит в межвпадинную перемычку, составленную сложным ансамблем неотектонических форм о. Ольхон и Академического хребта. Высоты рельефа Приольхонья изменяются в пределах 580–1100 м, он отличается длительной историей развития, ярусностью и блоковой дифференциацией [Мац, Ефимова, 2010; Уфимцев, 1985].

История развития рельефа Приольхонья уходит корнями в каледонскую геоди-намическую эпоху, когда в результате литосферной тектонической коллизии сформировались крупные жесткие блоки земной коры, остатки которых сохранились в геологической структуре и рельефе региона. Большое влияние на морфоструктуру региона оказали посткаледонские сдвиговые дислокации. Но главным фактором становления современного облика рельефа Приольхонья является позднекайнозойский байкальский рифтогенез.

Общая схема геолого-геоморфологических событий кайнозоя, их унаследован-ность от древнего структурного плана и геодинамических сценариев достаточно убедительно раскрыта в работах Н. А. Флоресова, В. В. Ламакина, Н. А. Логачева, Д. Б. Базарова, С. И. Шермана и других классиков байкальской геологии. Но за последние годы появились некоторые новые данные, которые позволяют уточнить эти схемы, провести корреляцию геолого-геоморфологических событий. Например, вдоль геодинамического профиля пос. Баяндай — мыс Крестовский (85 км, вкрест всего Приольхонья) проведены комплексные крупномасштабные исследования: структурно-геологическая съемка, дешифрирование дистанционных материалов, эманационная съемка, электро- и магниторазведка, магнитотеллурические зондирования, гидрогеохимическое опробование водопроявлений и др. В результате интерпретации полученных данных уточнены принципиальные особенности геоморфологической и неотектонической структуры Западного Прибайкалья, выявлена картина тектонической нарушенности земной коры и установлено ее иерархическое зонно-блоковое строение [Семинский, Кожевников, Черемных, 2012].

Современное геоморфологическое строение

Зоны Приольхонского и Приморского разломов, оконтуривающие Приольхонский блок и контролирующие его обособленное положение на северо-западном плече Байкальского рифта, выражены в рельефе в виде высококонтрастных тектонических уступов — эскарпов. Главным их геоморфологическим элементом являются системы сомкнутых в основаниях, крутых до 45º, фронтальных склонов Приморского хребта треугольной формы — фасет, в комплексе образующих сбросовый эскарп. В основании уступа Приморского разлома обычны проявления молодой разрывной тектоники в виде систем «уступ-микрограбен», секущих поверхность предгорного делювиального шлейфа. Часть из них погребена под предгорными отложениями. Долины и русла рек, трассирующих вкрест зону разлома, в приустьевых частях образуют плановые S-образные изгибы, что является свидетельством неоплейсто-ценовых сдвиговых дислокаций.

Наряду с продольными разломами северо-восточного простирания в Приольхо-нье широко развиты поперечные им разломы, выраженные в современном рельефе сквозными понижениями — блокоразделами. Наличие этих двух систем активных разломов определяет еще одну особенность новейшей структуры Приольхонья — составляющие ее композицию малые грабены и горсты образуют линейные эшелонированные сдвиговые системы. Причем грабены приурочены к двум типам структур: 1) линейным разломам северо-восточного простирания, унаследованным от раннепалеозойских структур; 2) пулл-апарт структурам север-северо-восточного простирания, связанным с более поздними сдвиговыми дислокациями во время формирования собственно Байкальской рифтовой зоны [Склярова, Скляров, Федоровский, 2002].

Основным морфоструктурным элементом Приольхонья является Приморский разлом, который имеет длительную тектоническую историю и в кайнозое функционировал как сброс с левосдвиговой компонентой. Вдоль его опущенного крыла по одному из грабенов-сателлитов заложена Кучелго-Таловская депрессия, частично затопленная водами оз. Байкал в заливе Мухор. Она разделяет среднегорный Приморский хребет (1500–1700 м) и Приольхонское плато (800–900 м). Плато обрывается к котловине Байкала уступом, вдоль которого протягивается зона Приольхонского разлома.

Низкогорный слабоконтрастный лощинно-западинный структурный рельеф Приольхонского плато унизан линейно вытянутыми грядами, гребнями и холмами, осложнен суффозионными воронками, карстовыми полостями и останцами причудливой формы. Многочисленные извилистые сухие долины («суходолы») с пологими днищами и бортами расчленяют плато на ансамбль мелких котловин и изометричных возвышенностей. Юго-восточный край плато, обращенный к оз.Байкал, представлен уступом с перепадом высот до уровня озера — 400–500 м, испещрен мелкими заливами и мысами. Северо-западный край плато имеет значительно менее контрастный переход к Кучелго-Таловской депрессии с перепадами высот 100–150 м.

Приморский разлом формирует юго-восточный склон Приморского хребта и выражен величественным эскарпом высотой до 1000 м (район р. Сарма). Водоразделы самого Приморского хребта выровненные, с холмисто-увалистым рельефом. Вершины представлены плоскими гольцами, где широко развиты криогенные процессы. Лишь в нескольких местах хребет прорезается сквозными реками, впадающими в оз. Байкал (Сарма, Анга, Бугульдейка). Долины их часто представлены ущельями. Мелкие реки, стекающие с Приморского хребта, при выходе на Приольхонское плато теряют свои воды в высокотрещиноватых зонах Приморского разлома.

Мелкие эскарпы и уступы, фасетные треугольники, линейно вытянутые гребни, гряды, холмы и карманы в рельефе, мелкие оформленные денудацией горсты и грабены широко распространены на Приольхонском плато. Продольные профили рек, заложенные вкрест простирания Приморского разлома, образуют перепады, которые фиксируют зоны локальных сбросов, и в рельефе выражены уступами с камнепадами высотой до 20–30 м. Прямолинейностью, подчиненной общей структуре Приморского разлома, обладают почти все элементы рельефа на его опущенном крыле.

Блоковую морфоструктуру Приольхонья осложняет трехъярусный разновозрастный денудационный рельеф. Наиболее древний его ярус — уплощенные вершинные поверхности Приморского хребта. Это реликты мел-палеогенового пенеплена. Переменной крутизны склонами они отделяются от второго яруса — неогеновой поверхности выравнивания типа долинного педиплена на Приольхонском плато. Этот ярус составлен пологоволнистыми поверхностями, увенчанными останцами, пологонаклонными педиментами, вложенными в них замкнутыми озерными котловинами, широкими долинами-суходолами, составляющими верхние звенья долинной сети. Часто они открываются непосредственно в Байкальскую впадину, где оборваны молодыми сбросами. Это является хорошей иллюстрацией того факта, что древний водораздел располагался юго-восточнее современного сбросового эскарпа [Плешанов, Ромазина, 1975]. Характерным элементом придолинной поверхности выравнивания являются широкие педиментные проходы, соединяющие отдельные речные бассейны [Уфимцев, Кулагина, Щетников, 2000]. Третий ярус рельефа Приольхонья представлен молодыми эрозионными врезами, где днища долин привязаны к уровню оз. Байкал.

Докайнозойская история развития

Ядро современного морфоструктурного плана Приольхонья составляет Оль-хонский террейн. Геологическим субстратом для его метаморфических комплексов были породы активной континентальной окраины: система «островная дуга — за-дуговый бассейн». U-Pb-датирование цирконов из гнейсов в центральной части террейна показало, что начало развития задугового бассейна в пределах активной окраины имело место 840–800 млн лет назад. Значительная часть террейна является фрагментами активной континентальной окраины Баргузинского микроконтинента, отколовшегося в раннем неопротерозое от Алданской провинции Сибирского кратона. Его последующее более позднее причленение к кратону сопровождалось грунулитовым метаморфизмом в интервале 507±8 и 498±7 млн лет назад. Это время следует считать началом формирования Ольхонского террейна [Гладкочуб, Донская, Федоровский, 2010; 2013].

В палеогеодинамическом сценарии развития региона сначала реализовалось субдукционное столкновение блоков литосферы типа «дуга-террейн» (покровный и купольный парагенезисы), сменившееся коллизией типа «террейн-континент» (сдвиговый парагенезис). В каледонское время (~490–460 млн лет назад) начала формироваться коллизионная горная система, впоследствии полностью нивелированная денудацией [Федоровский, Владимиров, Хаин, 1995]. Палеотектонические условия первого этапа нашли отражение в стратиграфии и составе горных пород ольхонской серии. Накопление ее карбонатных горных пород происходило в условиях морских мелководных фаций в непосредственной близости от источников сноса при активном водном режиме и неспокойной геодинамической обстановке. Она соответствует типу «островная дуга — задуговый бассейн», а источниками сноса обломочного материала были базальты нормальной и повышенной щелочности. Первоначально дуга интенсивно росла. Но затем геодинамическая активность снизилась, и сформированная горная цепь (дуга) подверглась денудационному стачиванию, а продукты ее разрушения продолжали пополнять задуговый бассейн, формируя ольхонскую серию горных пород [Кацура, Федоровский, 1996].

К концу кембрия геодинамическая активность в регионе возросла, и был ре- ализован второй этап коллизии типа «террейн — континент». Он привел к глубокому метаморфизму пород ольхонской серии. Ольхонский террейн приобрел специфическую структуру в виде узких вытянутых полос, субвертикальных пластин (литонов), чередующихся карбонатных, гнейсово-мигматитовых, базитовых и гипербазитовых комплексов горных пород. Пластины-литоны были разделены разломами, вдоль которых формировались швы бластомилонитов. Эта генеральная структура Приольхонья возникла в результате правого коллизионного сдвига, о чем свидетельствуют: 1) конфигурация складчатых сдвиговых сигмоид; 2) ориентировка синметаморфических гранитных жил; 3) вращение по часовой стрелке жестких глыб базитов и гипербазитов; 4) структурная позиция зон транспрессии, образованных мраморным меланжем [Скляров, Федоровский, Котов, 2009; 2013].

Сложная геодинамическая ситуация раннего палеозоя привела к формированию карбонатных, магматических и метаморфических пород. Они кардинально повлияли на рельефообразование в то время и продолжают влиять по настоящий день, создавая замысловатый лощинно-западинно-грядовый препарированный рельеф Приольхонского плато. Так, в пределах Тажеранского массива щелочных и нефелиновых сиенитов выявлены субщелочные габброиды и карбонатные (бруситовые мраморы) и карбонатно-силикатные породы. Определен возраст щелочных (471 млн лет), нефелиновых (464–451 млн лет) сиенитов и кальцифиров (466 млн лет). Он соответствует этапу главных коллизионных событий Ольхонского террейна. Происходило плавление карбонатных толщ сиенитовыми и базитовыми магмами с последующим внедрением карбонатного расплава в верхние горизонты земной коры, а также протрузивное внедрение карбонатов в сиениты и габброиды на поздних этапах контактового воздействия силикатной магмы [Скляров, Федоровский, Котов, 2009; 2013; Сухоруков, Травин, Федоровский, Юдин, 2005].

Согласно геофизической модели региона основной причиной образования островных дуг и задуговых бассейнов венда-раннего палеозоя Приольхонья является откатывание коллизионного желоба в сторону океана вследствие последовательного погружения в мантию участков толстой и холодной океанической коры с отрицательной плавучестью. Ее стагнация нарушила динамическое равновесие в субдукционной системе, что привело к увеличению скорости отката желоба. В результате континентальная магматическая дуга трансформировалась в островную, в тылу которой сформировалась новая океаническая кора окраинного моря. Далее субдукция привела к активным деформациям островной дуги и задугового бассейна и причленению к континенту (аккреция и коллизия) сложных покровно-складчатых структур задуговых и островодужных комплексов без участия крупных жестких блоков. Окраинные бассейны играли важную роль в формировании геологической структуры и рельефа. Они являлись местом накопления осадочных и осадочновулканогенных толщ, а после — ареной проявления коллизионнo-аккреционных событий: складчатости, метаморфизма, гранитоидного магматизма [Зорин, Скляров, Беличенко, Мазукабзов, 2009].

Приморский разлом в эпоху формирования дуги располагался на периферии тектонической арены, на пассивной окраине задугового бассейна. При каледонском тектогенезе, когда стал формироваться Ольхонский террейн, Приморский разлом являлся генеральным сдвиговым разломом — сутурой, вдоль которой происходило активное скольжение северо-западного, тяготеющего к Сибирской платформе, края террейна без существенных структурных и вещественных преобразований собственно платформенного блока. Такая же сутура существовала к юго-востоку от Ольхонского террейна на границе с нивелированной островной дугой (ныне погребена под осадочным чехлом Байкальской впадины), между которыми он и был зажат. Сам террейн испытал максимальные структурно-вещественные метаморфозы (формирование пластин-литонов, зон контактового метаморфизма, внедрение магматических тел). Об этом свидетельствуют глубоко метаморфизованные породы Чернорудско-Баракчинской тектонической зоны к юго-востоку от Приморского разлома, отчетливо выраженной в современном рельефе и оформляющей юго-восточный борт Кучелго-Таловской депрессии в виде уступа до 100 м.

Цикл эндогенных процессов в Чернорудско-Баракчинской зоне начался с формирования двупироксеновых плагиогнейсов в условиях гранулитового метаморфизма 515–480 млн лет назад в активной геодинамической обстановке. Затем формировались апосланцевые метасоматиты в спокойной тектонической обстановке (поздний ордовик — ранний силур). В позднем силуре — раннем девоне, около 416–382 млн лет назад вновь произошла геодинамическая активизация, с чем связано внедрение высокостронциевых и высокобариевых калиево-натриевых и калиевых сиенитов, а также мелких тел ранних метаультрабазитов, амфиболизированных габброидов, даек и штоков диоритов, сиентитов и гранодиоритов. Завершился эндогенный цикл 378–376 млн лет назад формированием крупноблоковых пегматитов в спокойной тектонической обстановке [Летников, Савельева, Гореванов, 1996]. Это было время окончательного становления Ольхонского террейна как самостоятельного блока, после которого его ядро уже не претерпевало коренных структурно-вещественных изменений.

На протяжении долгого времени (карбон — юра) Ольхонский террейн находился в пассивном контакте с Сибирской платформой, питая ее южные окраины терригенным материалом. Спокойный геодинамический режим неокома сменился к концу раннего мела (~100 млн лет назад) новой эпохой активизации, что привело к накоплению в Удинской впадине сотниковской свиты грубого состава (валуны до 2 м). Это говорит об активном росте горной страны на месте нынешних хребтов Хамар-Дабан и Улан-Бургасы [Логачев, 1968]. Такая активизация не могла не сказаться на Ольхонском террейне, но прямых следов ее не обнаружено. Можно предположить, что террейн пассивно разрушался денудацией, представляя собой зону транзита осадочного материала. В конце мезозоя (~80 млн лет назад) наступило длительное тектоническое затишье и началось медленное денудационное стачивание рельефа. В результате к концу эоцена (~40 млн лет назад) сформировалась обширная межрегиональная поверхность выравнивания с мощной корой выветривания. Продукты ее переотложения встречаются в Предбайкальском предгорном прогибе [Тараканова, 1965].

Кайнозойская история развития

В раннем олигоцене (~38–32 млн лет назад) в результате слабой тектонической активизации территория Приольхонья была слегка приподнята в виде пологого вытянутого с юго-запада на северо-восток свода и расчленена эрозией. Вблизи юго-восточной части свода произошло заложение Средне- и Южнобайкальской котловин [Мац, 2012]. Тектонические движения были в основном медленными и слабо дифференцированными. В позднем олигоцене между Среднебайкальской котловиной и Ольхонским террейном уже осуществлялись вертикальные тектонические движения за счет скольжения блоков по юго-восточной сутуре террейна вдоль его пластин-литонов.

В раннем миоцене (~25–14 млн лет назад) Ольхонский террейн еще тяготел к существовавшему в позднем олигоцене Среднесибирскому плато, но уже представлял собой обособленное низкогорное сооружение, вытянутое в северо-восточном направлении. Он формировал северо-западное обрамление Среднебайкальской котловины, а по его юго-восточной периферии происходили сбросовые тектонические подвижки пластин-литонов. Четкая геоморфологическая обособленность каледонских структур террейна еще не произошла, в силу чего реки трассировали их (возможно, в это время были заложены долины рек Сарма, Анга, Бугульдейка). Главный сток осуществлялся в сторону Сибирской платформы, а на юго-восточном макросклоне террейна стекали лишь небольшие ручьи. Северобайкальская впадина существовала только в самой северной части и служила местным базисом эрозии.

В среднем миоцене (~14–10 млн лет назад) в связи с общей активизацией Байкальской рифтовой зоны, ростом Приморского и Байкальского хребтов произошли смещения по Приморскому разлому. Они обособили Ольхонский террейн от складчатых систем палеозоя, а на месте будущей впадины Малого моря закладывались мелкие полуграбены, вычленяемые листрическими сбросами, которые предопределили погружение северо-западной части террейна и его общую асимметрию. В котловинах, образуемых этими грабенами, возникали мелкие и средние неглубокие озера, местами время от времени переходившие в торфяные болота [Мац, Уфимцев, Мандельбаум, 2000].

В позднем миоцене (~10–5 млн лет назад) стали активно развиваться разломы, началось опускание пластин-литонов по плоскостям скольжения в зоне Приоль-хонского разлома и наращивание Среднебайкальской котловины к северо-западу. Трансгрессия Байкала происходила в Северобайкальскую впадину по Палеоушкан-скому проливу и в Малое море по проливам, отделившим Академический хребет от континентальной части, где северная оконечность Ольхона начала принимать очертания полуострова. Осадочная толща на Академическом хребте начала формироваться с верхнего миоцена, а в среднем миоцене здесь еще существовала суша в виде узкого полуострова. Ближе к п-ову Святой Нос располагался палеобассейн, подпитывающийся терригенным материалом. Источником его поступления служила дельта реки Палеобаргузин. Она располагалась в районе Ушканьих о-ов, где в осадках этого периода встречено большое количество гравия, фрагментов листьев и других растительных остатков. Палеогеографическая ситуация изменилась к середине позднего миоцена, когда влияние речных наносов Палеобаргузина снизилось, уменьшилось количество гравийных частиц и скорость осадконакопления. К концу миоцена влияние речного стока Палеобаргузина на седиментацию на Академическом хребте полностью прекратилось и началось «пелагическое» осадконакопление из водной толщи биогенного и эолового материала [Хлыстов, Мац, Воробьева, 2000].

Ранний плиоцен (~5–3 млн лет назад) ознаменовался наступлением новобайкальского горообразовательного этапа. На фоне активного опускания Маломорской впадины и тектонических воздыманий в юго-западной части Приольхонья шло интенсивное эрозионное расчленение формирующейся горной страны, отраженное в составе рыхлых отложений манзурского аллювия в долинах рек Бугульдейки, Анги, Унгуры и Манзурки. Горизонтальные движения реализовались по древним структурным швам — Приморскому и Приольхонскому разломам. По ним же происходили и максимальные вертикальные подвижки, обеспечившие к позднему плиоцену контраст Приморского хребта и Маломорской впадины, которая тем не менее плавно переходила в поднятия Приольхонского плато и о. Ольхон. Ольхонский террейн был редуцирован за счет отделения Академического хребта и его опускания вместе с Северобайкальской впадиной по Приольхонскому сбросу. Внутри террейна сдвиги воспользовались ослабленными контактами пластин-литонов и привели к формированию пулл-апарт структур. В позднем плиоцене (~3,0–1,8 млн лет назад) под влиянием «подпруды» со стороны щитообразного Верхнеленского поднятия речные долины стали активно заполняться манзурским аллювием [Трофимов, Малаева, Попова, 1999]. В Маломорской впадине за счет сбросо-сдвиговых дислокаций стали образовываться котловины в пулл-апарт структурах грабенов-сателлитов, которые вмещали обширные, часто глубоководные озера и активно заполнялись рыхлыми осадками.

Дальнейшая история развития рельефа связана с подвижками по Приморскому и Приольхонскому разломам, когда в процесс рифтогенеза включилась вся средняя часть котловины Байкала. Движения имели сдвиго-сбросовую кинематику. Унас-ледованность рифтогенного структурного плана от палеозойских сдвигов, а затем структур юркого и верхнемелового этапов здесь очевидна. Рифтогенез, несомненно, усложнил ситуацию, но его общий сценарий был реализован в рамках древнего (до-кайнозойского) структурного каркаса. Заключенный между крупными глубинными разломами Ольхонский террейн, хоть и был в раннем мелу растянут, а в раннем плиоцене редуцирован, все же в ядре своем остался стабильным и приобрел промежуточное положение между интенсивно погружающейся Среднебайкальской котловиной и активно растущим Приморским хребтом. В условиях косого сдвига по локальным разломам внутри террейна происходило формирование мелких пулл-апарт структур, в которых по оперяющим разрывам происходили сбросы в локальных условиях растяжения. В рельефе они выражены изометричными котловинами Приольхонского плато, часто заполненными озерами.

Активное воздымание северо-западного плеча рифта захватило и Ольхонский террейн. Теперь от него окончательно дифференцировалась Южнобайкальская впадина, Академический подводный хребет и Приморский хребет. Столь быстрому росту Приморского хребта способствовал Приморский разлом, обеспечивая свободное скольжение северо-западного поднятого крыла относительно юго-восточного опущенного. Дополнительным фактором явилось то обстоятельство, что хребет слагают в основном легкие граниты-рапакиви, а Приольхонское плато — более тяжелые габброиды, сиениты и кальцифиры, что способствовало своеобразному

«всплыванию» первых. На фоне поднятия плеча рифта это привело к общему перекосу Ольхонского террейна. Его северо-западная часть оказалась в режиме относительного погружения, оформляя Маломорскую впадину и Кучелго-Таловскую депрессию.

В этих морфоструктурах-блоках реализовался режим не столько погружения, сколько «отставания» от активного роста Приморского хребта. Сдвиги же сыграли двоякую роль: 1) способствовали еще большему перекосу и погружению Ольхон-ского террейна; 2) зафиксировали и стабилизировали юго-восточную часть террейна так, что он «уперся» своим юго-западным флангом в Приморский хребет. Северовосточный фланг террейна в условиях растяжения и перекоса начал активно отходить от Приморского хребта. Произошло своеобразное вращение-кручение террейна. Его северо-западная часть не только в плане отходила от Приморского хребта, но и погружалась относительно юго-восточной части. Доказательством является тот факт, что средний вектор простирания разломов северо-восточного направления разворачивается на 10-15°, т. е. на материковой части Приольхонья азимут простирания равен 45°, а на о. Ольхон — 55–60°. Также скорость вращения земной поверхности (по многолетним данным GPS-геодезии) по часовой стрелке в районе залива Мухор составляет около 1–2 × 10–9 град./год, а скорость горизонтальных деформаций — 1–2 × 10–8 год-1, в то время как в районе северо-восточной оконечности о. Ольхон и мыса Зундук эти параметры составляют, соответственно, более 20 × 10–9 град./год и более 10 × 10–8 год-1 [Лухнев, Саньков, Мирошниченко, 2013].

Плейстоцен-голоценовая (последние 1,8 млн лет) история развития рельефа Приольхонья следовала общему рифтогенному сценарию. Наибольшие изменения происходили в Кучелго-Таловской депрессии на отрезке от залива Мухор до верховьев р. Кучелги. Расширение Маломорской впадины на юго-запад продолжалось, но здесь существовала область сноса осадочного материала на северо-восток. Рыхлые отложения траспортировались реками с Приморского хребта не только по палео Кучелге, но и по субпараллельным ложбинам в северо-восточной части Приольхонского плато, где смогли частично законсервироваться в западинах денудационно-грядового рельефа.

В среднем неоплейстоцене (780–127 тыс. лет назад) между уступом Приморского разлома и Приольхонским плато стали формироваться прогибы и котловины. Сток с Приморского хребта сконцентрировался в долине р. Кучелги, а долины-ложбины на Приольхонском плато оказались отрезанными от гидросети. В Кучелго-Таловской депрессии накапливались пролювиальные отложения. Еще более усилилось прогибание Маломорской впадины в позднем неоплейстоцене (127–11,7 тыс. лет назад), что и привело к формированию единой линейно вытянутой структуры Кучелго-Таловской депрессии.

Геодинамическая активность начала голоцена привела к формированию в Западном Прибайкалье регионального эрозионного уступа, отделяющего поздненеоплейсто-ценовые террасы от поверхности высокой поймы, где рыхлые отложения накапливались в интервале 9000–5000 лет назад. В начале голоцена в зоне Приморского разлома активизировались только горизонтальные движения. Геодинамический режим середины голоцена отличался стабильностью. С началом позднего голоцена вновь наступает эпоха тектонической активизации, но степень ее была значительно ниже предыдущей. В последние 2500 лет наметилась тенденция к стабилизации геодинамических процессов [Кузьмин, Мехоношин, Данько, 2007].

Байкальский рифтогенез коренным образом повлиял на формирование современного рельефа Приольхонья, но в глобальном литосферном плане начался до ИндоЕвразийской тектонической коллизии и вне связи с ней. Он был пассивным откликом на растяжение литосферных плит, охватившее в позднем мелу-эоцене обширные территории Азии. А уже после этого процесса фактором развития рифта стал фронт Индо-Евразийской коллизии, достигший Байкальского региона около 30 млн лет назад. Около 10 млн лет назад произошла инверсия тектонических напряжений, активизировались сдвиговые деформации и формирование складчатых структур. Движущей силой плиоцен-четвертичного орогенеза являются местные источники энергии, связанные с ростом выступа астеносферы непосредственно под Байкальским рифтом [Мац, 2012]. Эти данные подтверждаются исследованиями трещинных сетей и напряженно-деформированного состояния кайнозойских осадков [Семинский, Черемных, 2011]. Тем не менее структуры Байкальской рифтовой зоны сформированы в результате удаленного воздействия двух актов коллизии Северо-Китайского и Индийского субконтинентов с Евразией, произошедших соответственно в поздней юре-палеоцене и кайнозое. Наложение этих событий привело к созданию сложной структуры осадочных бассейнов, которые имеют различную геодинамическую природу, могут быть предтечей и объединяться в последовательность позднемелового-кайнозойского формирования Байкальского рифта [Буслов, 2012].

Заключение

Приольхонье — уникальный геоморфологический объект Прибайкалья. Процессы рифтогенеза активно разрушают древний раннепалеозойский Ольхонский террейн. Он подвергается разломно-блоковой дифференциации, с северо-востока на него наступает Маломорская впадина, а с юго-востока — сбросовые дислокации Приольхонского разлома. Вместе с тем реликтовый дорифтовый денудационный рельеф хорошо сохранился, чему способствовали, в частности: 1) изоляция региона от влияния влажных воздушных течений благодаря экранирующей роли Приморского хребта; 2) его промежуточное положение между максимально поднятыми и опущенными частями Байкальского рифта благодаря оформлению крупными долгоживущими активными разломами; 3) поглощение значительной части жидкого стока рек в тектонически высоко дезинтегрированной зоне Приморского разлома.

Территория Приольхонья в морфоструктурном плане унаследованно сохраняет черты самостоятельного блока земной коры начиная с эпохи каледонского тектогенеза — Ольхонский террейн. На неотектоническом этапе террейн вновь активизировался, но уже на фоне рифтогенных процессов, использующих древний каледонский структурный план по новому сценарию сброса с кручением-вращением отдельных блоков земной коры. На рифтогенном этапе тектогенеза в Приольхонье значительная часть пластин-литонов Ольхонским террейном утеряна, опущена по локальным сбросам и погребена на дне Байкальской впадины под мощной толщей осадков.

Список литературы История развития рельефа Приольхонья

- Буслов М. М. Геодинамическая природа Байкальской рифтовой зоны и ее осадочного выполнения в мел-кайнозойское время: эффект дальнего воздействия монголо-охотской и индо-евразийской коллизий // Геология и геофизика. 2012. № 9. С. 1245-1255.

- Гладкочуб Д. П., Донская Т. В., Федоровский В. С. Ольхонский метаморфический террейн Прибайкалья: раннепалеозойский композит фрагментов неопротерозойской активной окраины // Геология и геофизика. 2010. № 5. С. 571-588.

- Донская Т. В., Гладкочуб Д. П., Федоровский В. С. Синметаморфические граниоиды (~ 490 млн лет) — индикаторы аккреционной стадии в эволюции Ольхонского террейна (Западное Прибайкалье) // Геология и геофизика. 2013. № 10. С. 1543-1561.

- Зорин Ю. А., Скляров Е. В., Беличенко В. Г., Мазукабзов А. М. Механизм развития системы островная дуга — задуговый бассейн и геодинамика Саяно-Байкальской складчатой области в позднем рифее — раннем палеозое // Геология и геофизика. 2009. № 3. С. 209-226.

- Кацура И. К., Федоровский В. С. Главная сдвиговая зона коллизионной системы ка-ледонид Ольхонского региона (Западное Прибайкалье) // ДАН. 1996. Т. 351, № 5. С. 311-316.

- Кузьмин С. Б., Мехоношин П. А., Данько Л. В. Новые данные о геодинамических обстановках позднеледниковья и голоцена в Прибайкалье // Известия РГО. 2007. Т. 139, № 3. С. 45-52.

- Летников Ф. А., Савельева В. Б., Гореванов Д. Е. Метаморфизм и метасоматоз в зонах глубинных разломов литосферы // Геотектоника. 1996. № 5. С. 15-26.

- Логачев Н. А. Осадочные и вулканогенные формации Байкальской рифтовой зоны // Байкальский рифт / под ред. Н. А. Логачева. М: Наука, 1968. С. 72-101.

- Лопатин Д. В., Сковитина Т. М. Ярусное строение рельефа Приольхонья и острова Ольхон в геоморфологической структуре Западного Прибайкалья // Геоморфология. 2008. № 4. С. 83-91.

- Лопатин Д. В., Сковитина Т. М. Денудационный морфолитогенез Приольхонья. Ст. 1. Карстово-денудационный рельеф // Геоморфология. 2011. № 1. С. 58-67. Денудационный морфолитогенез Приольхонья. Ст. 2. Мелкосопочник // Геоморфология. 2011. № 2. С. 85-90.

- Лухнев А. В., Саньков В. А., Мирошниченко А. И. Современные деформации земной коры в области сочленения сегментов рифтов центральной части Байкальской рифтовой системы по данным GPS геодезии // Геология и геофизика. 2013. № 11. С. 1417-1426.

- Мац В. Д. Возраст и геодинамическая природа осадочного выполнения Байкальского рифта // Геология и геофизика. 2012. № 9. С. 1219-1244.

- Мац В. Д., Уфимцев Г. Ф., Мандельбаум М. М. Кайнозой Байкальской рифтовой впадины. Строение и геологическая история. Новосибирск: ГЕО, 2000. 252 с.

- Мац В. Д., Ефимова И. М. Морфоструктура западного поднятого плеча Байкальского рифта // Геоморфология. 2010. № 1. С. 67-76.

- Плешанов С. П., Ромазина А. А. Основные этапы формирования рельефа Приольхонья // Геоморфология. 1975. № 4. С. 85-90.

- Семинский К. Ж., Черемных А. В. Трещинные сети и напряженное состояние кайнозойских осадков Байкальского рифта: новые возможности структурно-парагенетического анализа // Геология и геофизика. 2011. № 3. С. 450-469.

- Семинский К. Ж., Кожевников Н. О., Черемных А. В. Межблоковые зоны северозападного плеча Байкальского рифта: результаты геолого-геофизических исследований по профилю Баяндай — Крестовский // Геология и геофизика. 2012. № 2. С. 250-269.

- Скляров Е. В., Федоровский В. С., Котов А. Б. Карбонатиты в коллизионных обстановках и квазикарбонатиты раннепалеозойской Ольхонской коллизионной системы // Геология и геофизика. 2009. № 12. С. 1409-1427.

- Скляров Е. В., Федоровский В. С., Котов А. Б. Инъекционные карбонатные и силикатно-карбонатные комплексы в коллизионных системах на примере Западного Прибайкалья // Геотектоника. 2013. № 3. С. 58-77.

- Склярова О. А., Скляров Е. В., Федоровский В. С. Структурно-геологический контроль локализации и состава вод озер и родников Приольхонья // Геология и геофизика. 2002. № 8. С. 732-745.

- Сухоруков В. П., Травин А. В., Федоровский В. C., Юдин Д. C. Возраст сдвиговых деформаций в Ольхонском регионе (Западное Прибайкалье) по данным 40Ar/39Ar датирования // Геология и геофизика. 2005. № 5. С. 539-583.

- Тараканова Г. И. К вопросу о выделении палеогеновых отложений в пределах юга Сибирской платформы // Советская геология. 1965. № 9. С. 23-31.

- Трофимов А. Г., Малаева Е. М., Попова С. М. Манзурский аллювий Прибайкалья: палинология, стратиграфия, этапы аккумуляции // Стратиграфия. Геологическая корреляция. 1999. № 4. С. 96-109.

- Уфимцев Г. Ф. О неотектонике Приольхонья // Геология и геофизика. 1985. № 6. С. 37-45.

- Уфимцев Г. Ф., Кулагина Н. В., Щетников А. А. Древние долины западного побережья Среднего Байкала // Геология и геофизика. 2000. № 7. С. 983-989.

- Федоровский В. С., Владимиров А. Г., Хаин Е. В. Тектоника и магматизм коллизионных зон каледонид Центральной Азии // Геотектоника. 1995. № 3. С. 3-22.

- Хлыстов О. М., Мац В. Д., Воробьева С. С. Строение и развитие подводного Академического хребта // Геология и геофизика. 2000. № 6. С. 819-824.