История развития средств защиты лица: от боевой раскраски и устрашающих масок до сложнейших технических устройств с применением искусственного интеллекта

Автор: Епифанов С.А., Крайнюкова Л.А., Миронюк Ю.Д., Крайнюков П.Е., Матвеев С.А.

Журнал: Вестник Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова @vestnik-pirogov-center

Рубрика: История медицины

Статья в выпуске: 4 т.19, 2024 года.

Бесплатный доступ

В данной статье рассматривается эволюция средств защиты лица, начиная от боевых рисунков и масок в древности и заканчивая современными шлемами с применением передовых технологий, таких как искусственный интеллект. Анализируются различные исторические этапы, включая древние цивилизации, античность, Средневековье, а также XX и XXI века, когда появились новые угрозы, такие как огнестрельное оружие и минно-взрывные устройства. Описаны ключевые этапы развития военных шлемов и масок, а также их влияние на безопасность солдат и улучшение тактической мобильности. Также внимание уделяется техническим инновациям в конструкции шлемов и их применению в современных конфликтах.

Защита лица, боевые маски, шлемы, эволюция средств защиты, историческое развитие, военное снаряжение, технологии безопасности, искусственный интеллект в военной медицине, защита от осколков, военные конфликты

Короткий адрес: https://sciup.org/140308711

IDR: 140308711 | DOI: 10.25881/20728255_2024_19_4_178

Текст научной статьи История развития средств защиты лица: от боевой раскраски и устрашающих масок до сложнейших технических устройств с применением искусственного интеллекта

Вся история развития средств защиты лица – яркая иллюстрация действия законов диалектики.

Оружие – важнейший элемент в развитии человеческой цивилизации. Человек с ранних этапов своей истории начал использовать природные материалы для создания оружия. В начале это были каменные и деревянные орудия, такие как дубины и каменные топоры, которые служили для охоты и обороны. Однако, с развитием общества, возникла необходимость в более эффективных средствах для защиты и нападения. Не только вооружение является причиной разработки защиты. Развитие оружия и брони происходило параллельно. Каждый новый тип оружия заставлял инженеров и военных изобретателей искать новые способы защиты [1].

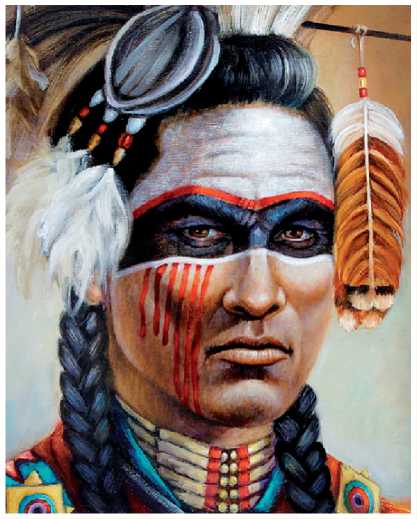

В первобытных обществах маски и боевые рисунки на лицах играли важную роль именно в подготовке к сражению или охоте. Такие элементы использовались для создания устрашающего образа, который мог психологически подавить противника или внушить уверенность самому воину. Боевые рисунки на лице часто были яркими, контрастными и состояли из геометрических узоров, полос или символов, которые имели особое значение. Например, красный цвет ассоциировался с кровью и агрессией, чёрный – со смертью и угрозой. В некоторых культурах линии, нанесённые вокруг глаз или рта, могли подчеркивать выражение ярости, делая лицо более пугающим. Такие узоры использовались как символ силы, защиты и принадлежности к племени, объединяя воинов в единую группу [2].

Маски, которые надевались во время боевых действий, часто изображали хищных животных или фантастических существ, чтобы подчеркнуть свирепость и внушить страх. Воины верили, что маски наделяют их магической защитой или придают силы духа животного, изображенного на маске. Маски могли дополняться элементами из костей, рогов или перьев для усиления эффекта устрашения. Например, у некоторых североамериканских племён маски с резными острыми чертами или грим в виде кровавых потёков использовались для запугивания врага и символизировали бесстрашие воина (Рис. 1) [11].

Подобные практики отражали не только тактическое значение, но и психологическую подготовку к битве. Воин, наносящий на лицо боевые узоры или надевающий маску, принимал на себя новую, свирепую роль, оставляя позади страх и сомнения. Этот подход можно рассматривать

Рис. 1. Воин североамериканского племени. как один из первых примеров использования психологической войны в истории.

В древнем мире каменные орудия (от рубящих до колющих) использовались первобытными людьми для защиты от хищников и в боевых действиях. В это время люди использовали «щит» – простое средство защиты от ударов. В Древнем Египте и Месопотамии металлы, такие как медь и бронза, стали использоваться для изготовления первых мечей и кинжалов [3]. Это привело к необходимости защиты от ударов, и появились первые маски и шлемы. Они обеспечивали защиту не только от ударов, но и от воздействия солнца, песчаных бурь и могли предотвращать заболевания ротовой полости. Декоративные элементы масок подчеркивали социальный статус и принадлежность к группе, а устрашающий внешний вид повышал моральный дух воинов.

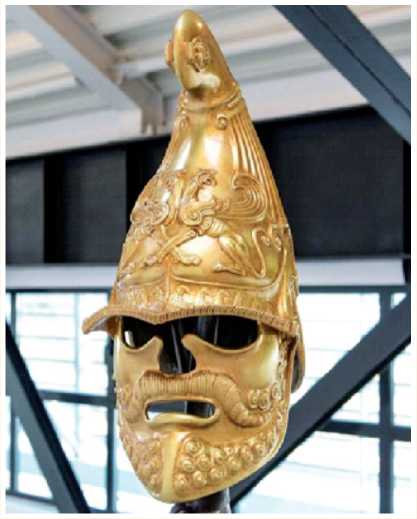

Во эпоху античности в Греции и Риме появились более развитые виды оружия, такие как копья, мечи и луки. Для защиты от оружия римляне и греки использовали круглые щиты и кожаные доспехи, а позднее появились металлические нагрудники. Наиболее известные представители шлемов с защитой лица у древних греков и римлян были коринфский, фракийский, галерный и центурионский шлемы [4]. Коринфский шлем известный своей характерной формой с высоким верхом и широким ниспадающим козырем (Рис. 3). Фракийский шлем использовался тракий-скими воинами и имел особенную конструкцию с лицевым щитком (Рис. 2) [4]. Галерный шлем широко использовался римской армией в ранних периодах и имел круглую или овальную форму с низким ниспадающим козырем. Центурионский

Рис. 2. Фракийский шлем.

шлем известен своей характерной гребневой вершиной и металлическими щитками для ушей (Рис. 4).

Спартанский шлем, особенно тот, который использовался в классический период, был разработан с учётом специфических требований боя [4]. Вот несколько причин, почему он считался эффективной защитой лица:

-

1. Форма и конструкция: шлем имел округлую форму, что помогало рассеивать удары и снижать вероятность пробития. Высокий затылок и боковые стенки обеспечивали защиту не только лица, но и шеи.

-

2. Заслон для лица: многие спартанские шлемы имели дополнительные элементы, такие как защитные пластины, которые закрывали лицо, защищая его от ударов мечами и копьями. Это обеспечивало большую защиту, чем более открытые варианты.

-

3. Материалы: обычно шлемы изготавливались из бронзы или железа, что делало их достаточно прочными для защиты от ударов оружия того времени.

-

4. Удобство: спартанские воины нуждались в хорошей видимости и подвижности, поэтому шлемы были спроектированы так, чтобы не ограничивать периферийное зрение и не мешать дыханию.

-

5. Историческая эффективность: археологические находки и исторические источники подтверждают, что спартанские шлемы обеспечивали хорошую защиту, что позволяло воинам эффективно сражаться в бою.

Таким образом, спартанский шлем был не только стильным элементом, но и важной частью боевой экипировки, сочетая защитные функции с удобством.

Рис. 3. Коринфский шлем.

Рис. 4. Центурионский шлем.

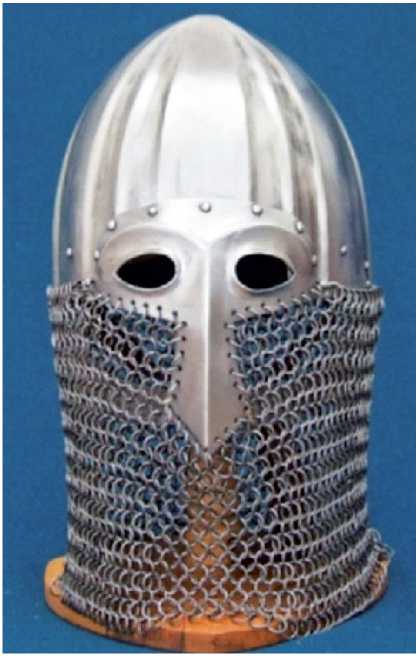

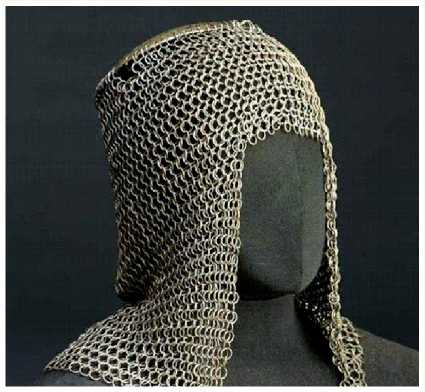

Эпоха Средневековья стала знаковой в истории оружия и брони. Мечи, копья, арбалеты и луки стали основными видами вооружений [5]. Мечи приобрели форму длинных клинков, пригодных для рубящих и колющих ударов. В это время также появляется огнестрельное оружие [2]. Однако из-за ограниченных технологий, оно не сразу стало доминирующим в боях. С развитием оружия, например, арбалетов и луков, потребность в защите увеличивалась. Различные культуры и рыцарские ордена разрабатывали свои собственные дизайны, стремясь обеспечить максимальную защиту для головы и шеи воина. развитием рыцарских доспехов и использования тяжёлых мечей и топоров для защиты головы и шеи начали использовать более прочные и закрытые шлемы. Такие шлемы как бассинеты или каски с забралом защищали не только голову, но и лицо и шею (Рис. 5) [5]. В это время для защиты лица часто использовались забрала, сделанные из металлических решеток или цельных плит, которые закрывали нижнюю челюсть и шею.

Вот несколько примеров военных шлемов из средневековья:

Шлемы рыцарей: шлем конической формы использовался в раннем средневековье и имел коническую форму с узким верхом и лицевым щитком.

Рис. 5. Один из видов рыцарских шлемов.

Гребневой шлем: отличался наличием высокого гребня, иногда декорированного символами или гербами.

Шлем с закрытым забралом: имел защиту для лица, которая могла подниматься и опускаться для обеспечения комфорта и обзора (Рис. 6) [7].

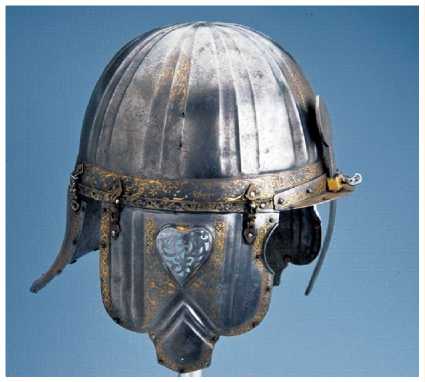

Согласно предположениям ученых, русский шлем начал свой путь в историю с так называемого каркасного шлема шпан-генхельм, популярного у древних славянских и германских племен (Рис. 8) [6]. На металлический каркас накладывались железные, медные или роговые пластины. Часто шлем снабжался дополнительными элементами: личиной, наушами, назатыльником.

Конкуренцию ему чуть позже, как раз ко времени становления династии Рюриковичей на Руси, составил более современный норманнский шлем. Он уже больше похож на ставший классическим шлем русского богатыря. Хорошо развитая назальная пластина, цельная конструкция без каркаса и кольчужная бармица – вот его основные отличия (Рис.7, 10) [5]. В это время домонгольские русские шлемы достигли пика своего развития, они были очень хорошо выделаны и богато украшены резьбой, серебром или чернением, имели личины и отличались качеством.

Вслед за ним пришел так называемый шелом – классический русский остроконечный сфероконический шлем, увенчанный ярко выраженным шпилем (Рис. 9). Высота шелома могла доходить до 30 см. Со временем к шелому добавились те же науши, козырьки и бармицы. Шелом наряду со сменившим его в XVI веке шишаком стал наиболее популярным доспехом. Шелом и шишак испытали сильное влияние монгольских, а те в свою очередь – иранских шлемов,

Рис. 6. Шлем с закрытым забралом.

Рис. 7. Русский шлем с полумаской и бармицей.

но именно они создавали образ русского воина, снаряженного шлемом и доспехами [5; 12].

Печенеги и половцы, как и многие кочевые народы своего времени, использовали каски с забралами по нескольким причинам:

-

1. Защита: каски с забралами обеспечивали хорошую защиту головы и лица от ударов, стрел и другого оружия в боях. Это было особенно важно в условиях открытых сражений, где кочевники часто сталкивались с противниками в больших стычках.

-

2. Мобильность: кочевой образ жизни требовал легкой и подвижной экипировки. Каски с забралами, как правило, были легче, чем более громоздкие доспехи, что позволяло воинам быть более мобильными в боях.

-

3. Визуальный эффект: такие каски иногда служили для устрашения врага. Мощный вид воина в устрашающем головном уборе мог сыграть роль в психологической борьбе.

-

4. Климатические условия: каски с забралами могли также обеспечивать защиту от неблагоприятных погодных условий, что было значительным преимуществом для кочевников, часто находившихся в различных климатических условиях.

Рис. 8. Шишак.

Рис. 9. Шелом Ивана Грозного.

Рис. 10. Мисюрка.

Эти факторы в совокупности объясняют, почему печенеги и половцы ис-

пользовали именно такие каски [12].

С развитием огнестрельного оружия, особенно в XVI-XVII веках, основное внимание в защите лица переместилось от защиты от оружия ближнего боя к защите от пуль и осколков. В это время шлемы становились легче, но продолжали включать элементы защиты для лица [9]. Например, шлемы с дополнительными металлическими элементами защиты, такими как щитки для лица, начали использоваться для защиты от осколков и пуль. Эти изменения отражали новые угрозы, возникшие с появлением огнестрельного оружия, и необходимость защищать лицо не только от ударов холодным оружием, но и от летящих осколков и пуль, что повлияло на дальнейшую эволюцию военного снаряжения.

Период Первой мировой войны принес с собой новые технологии и изменения в дизайне военной экипировки, включая шлемы. Разные страны применяли различные модели и стили в зависимости от военной тактики и технологических возможностей. Вот несколько примеров военных шлемов из Первой мировой войны:

Броди-шлем – один из самых распространенных шлемов британской армии (Рис. 11) [8]. Имел простую стальную конструкцию с широким козырем и низким ниспадающим козырем вокруг шеи.

Шлем М1916: Немецкий стальной шлем с козырем и кожаными подкладками. Эволюционировал от предыдущих моделей, стал более удобным, легким и эргономичным.

С развитием минно-взрывного оружия и улучшением стрелкового вооружения в XX веке защита лица продолжала эволюционировать. В межвоенные годы и во время Второй мировой войны появились бронемаски и усиленные каски, которые обеспечивали защиту от осколков, взрывных волн и пуль, одновременно сохраняя мобильность солдат. Эти средства защиты стали более совершенными, включая дополнительные элементы для защиты глаз и шеи, что повышало их эффективность в условиях современного боя (Рис. 12) [13; 14].

Во время Второй мировой войны шлемы играли ключевую роль в защите головы и шеи солдат, обеспечивая базовую безопасность от осколков, пуль и ударов. Советский Союз и Германия использовали разные конструкции, отражающие их военные доктрины и ресурсы.

Советская система защиты головы во время Второй мировой войны включала в себя использование шлемов, таких как СШ-39 и СШ-40 (Рис. 13), которые изготавливались из штампованной стали. Эти шлемы

Рис. 11. Броди-шлем.

имели простую и эффективную конструкцию, ориентированную на массовое производство. Их форма была округлой, что способствовало повышенной устойчивости к осколкам и ударам. Внутренняя часть шлема состояла из мягкой подкладки из кожи или тканого материала, которая крепилась к металлическому ободку, обеспечивая надежное прилегание к голове. Кожаный подбородочный ремень фиксировал шлем и препятствовал его смещению.

Лицо и шея солдат оставались полностью незащищёнными, так как советские шлемы не предусматривали наличия козырьков или щитков. Это было связано с несколькими причинами: закрытие лица могло ограничить поле зрения, усложнить массовое производство и увеличить вес экипировки. Советский подход к разработке амуниции базировался на принципах функциональности и минимальных производственных затратах. Открытое лицо обеспечивало бойцам большую подвижность и вентиляцию, особенно в условиях интенсивных физических нагрузок или жаркого климата.

Хотя советские шлемы эффективно защищали верхнюю часть головы, никакие стандартные элементы экипировки Красной армии не были специально предназначены для защиты лица. В некоторых случаях солдаты могли использовать подручные средства, такие как шарфы или капюшоны, для укрытия лица от неблагоприятных погодных условий, но они не обеспечивали защиты от травм. Таким образом, защита лица не была приоритетом при создании средств индивидуальной защиты Красной армии [13].

Немецкий шлем M35 («шталь-хельм») (Рис. 14) был разработан ещё до войны и считался одним из лучших по форме и функциональности. Его конструкция с «юбкой» (расширением по краям) обеспечивала дополнительную защиту шеи и ушей. Внутри шлем имел ко-

Рис. 12. Шлем М1917.

Рис. 13. Советский шлем СШ40.

жаную подкладку с регулируемым ремешком, что улучшало посадку и комфорт. С 1942 года появился шлем M42, более упрощённый в производстве, но сохранивший основные защитные свойства. Также немцы использовали тканевые чехлы с камуфляжем и проволочные сетки для маскировки в полевых условиях.

Германия проводила эксперименты с улучшением шлемов, такими как модели Thale-Harz (1944), которые имели более сложную геометрию для улучшенной защиты за счет рациональных углов бронирования. Однако эти шлемы не получили массового применения из-за трудностей с производством в условиях войны [14].

В конце XX и начале XXI века технологические достижения привели к созданию композитных шлемов, изготовленных из лёгких и прочных материалов, таких как углеродные волокна и керамика. Эти шлемы обеспечивали высокий уровень защиты от пуль, осколков и взрывных волн, при этом оставались лёгкими и удобными для использования. Современные шлемы для военных и правоохранительных органов часто оснащены не только защитой для лица, но и дополнительными технологиями, такими как системы вентиляции и фильтрации воздуха, устройства для связи и встроенные системы защиты от шоковых волн [10]. Эти инновации позволяют солдатам и сотрудникам правоохранительных органов сохранять высокую боеспособ-

Рис. 14. Немецкий шлем М35.

ность и оперативность, несмотря на серьёзные угрозы, с которыми они сталкиваются в условиях современного конфликта.

Во время афганской войны (1979–1989) и обеих чеченских кампаний защита лица и головы у советских и российских военнослужащих существенно отличалась в зависимости от задач, условий боевых действий и уровня технического обеспечения [15]

В Афганистане основным средством защиты головы был шлем СШ-68, который представлял собой металлическую каску советского производства. Однако этот шлем почти не обеспечивал защиты лица, ограничиваясь защитой черепа. Для более специфических операций использовались шлемы с дополнительными броневыми козырьками, но они были редкостью и применялись в основном подразделениями специального назначения. В условиях афганских гор это оборудование не всегда было удобным из-за жары, веса и ограниченной мобильности. Основной акцент делался на мобильность, а не на комплексную защиту, что приводило к уязвимости бойцов в ближнем бою или при обстрелах.

В первой и второй чеченских войнах (1994–1996 и 1999–2009) [16] ситуация изменилась. Военнослужащие часто использовали стальные шлемы СШ-68, а также более современные варианты, такие как К6-3 и 6Б7, которые уже могли включать лицевые защитные элементы. Например, К6-3 оснащался встроенным визором из пулестойкого стекла, что давало возможность защищать глаза и часть лица. Однако такие шлемы также чаще применялись спецназом или другими элитными подразделениями. Простые пехотинцы часто оставались без подобной защиты. В некоторых случаях военнослужащие использовали самодельные элементы для защиты лица, что подчеркивало нехватку стандартизированного оборудования.

Таким образом, несмотря на технические улучшения, в большинстве случа-

Рис. 15. Защитный шлем ЛШЗ 1+ мод.М.

ев защита лица оставалась ограниченной и зависела от принадлежности к элитным подразделениям, а также от тактических условий операций.

Эволюция защиты лица в военной истории показывает, как технология и оружие влияли на развитие средств защиты, с каждым новым этапом делая их более совершенными и эффективными (Рис. 15). Таким образом, средства защиты челюстно-лицевой области на поле боя претерпели значительные изменения от простых рисунков и повязок до сложных конструкций, но их основная цель – защита здоровья воинов – остается актуальной и по сей день. Адаптация к изменяющимся условиям боя и повышение уровня медицинской осознанности о последствиях травм также отмечены как ключевые аспекты эволюции этих средств. Эволюция средств защиты челюстно-лицевой области у воинов различных эпох иллюстрирует, как изменялись технологии и тактики ведения боевых действий. Эта история подчеркивает важность защиты челюстно-лицевой области как ключевого аспекта военного снаряжения и здоровья, показывая, что эффективная защита остается необходимой для успешного ведения боя и сохранения здоровья [17].

Список литературы История развития средств защиты лица: от боевой раскраски и устрашающих масок до сложнейших технических устройств с применением искусственного интеллекта

- Петров И.В. Шлемы античного мира: эволюция и технологии. – М., 2003. – С. 25-40.

- Власов А.Ю. История оружия и брони. – СПб.: Астрель, 2005. – С.77-92.

- Михайлов С.А. Археология Древнего Египта: Оружие и защита. – Киев, 2007. – С. 130-145.

- Ульянов Р.Д. Римская армия и ее снаряжение. – М.: Издательство Московского университета, 2010. – С. 101-115.

- Карпов В.Н. Военное снаряжение Средневековья: от шлемов до доспехов. – М., 2008. – С. 56-75.

- Шерман Л.С. История шлемов и касок XX века. – М.: Военная энциклопедия, 2012. – С. 204-230.

- Лавров И.А. Эволюция защиты: Шлемы и брони с древности до наших дней. – СПб., 2015. – С.98-130.

- Кузнецов С.В. Военные технологии Первой мировой войны. – М., 2013. – С.135-152.

- Котов А.Н. Судьбы брони: от рыцарей до современных защитных систем. – М., 2020. – С.210-225.

- Богданов В.Л. Современные шлемы и средства защиты для военных и правоохранительных органов. – М., 2020. – С.45-65.

- Чирков А.И. Маски и боевые практики у коренных народов Америки. М.: Археологическое издательство, 1999. С.68-84.

- Васильев А.М. История доспехов в Европе. Москва: Воениздат, 1988. С. 45-58.

- Грин К.Б. Шлемы и броня в период Второй мировой войны. Санкт-Петербург: Прогресс, 2002. С. 99-115.

- Миллер Х.Г. Шлемы и защитное снаряжение Германии в годы Второй мировой войны. Москва: Техника, 2003. С. 123-136.

- Кузнецов И.Г. Советская армия в Афганистане: История, опыт и ошибки. Москва: Воениздат, 1994. С.80-95.

- Герасимов И.В. Техника и тактика российского спецназа в Чечне. Санкт-Петербург: Прогресс, 2007. С. 85-100.

- Байков П.В. Эксперименты с экипировкой российской армии в 1990-2000-е годы. Санкт-Петербург: Военно-историческое издательство, 2010. С.145-160.