История создания психиатрической службы Новокузнецка

Автор: Завьялова Наталья Евгеньевна, Бондарев В.Г.

Журнал: Сибирский вестник психиатрии и наркологии @svpin

Рубрика: Сибирская летопись

Статья в выпуске: 3 (78), 2013 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14295649

IDR: 14295649 | УДК: 616.89(09X571.17)

Текст статьи История создания психиатрической службы Новокузнецка

ББК Р64

ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯПСИХИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫНОВОКУЗНЕЦКА

Завьялова Н. Е.*, Бондарев В. Г.

ГБУЗ КО «Новокузнецкая КПБ»

654055, Новокузнецк, ул. Малая, 6

хоизолятор поступило 127 больных, выписано – 117, умерло – 4, проведено койко-дней – 2782. Сами отчеты представляли собой небольшую таблицу со сведениями о поступлении и выписке больных, переводе в другие отделения или больницы. Сведений о нозологической принадлежности и другой информации не было.

Началом организации психиатрической службы г. Новокузнецка (ранее Сталинска) следует считать 1938 г., когда приказом горздрав-отдела № 196 от 29 ноября 1938 г. на дальней окраине города при амбулатории кирпичного завода открылась городская психиатрическая больница на 40 коек. Первым главным врачом (и единственным психиатром) была назначена выпускница Томского мединститута Ираида Сильверстовна Туринге.

История психиатрической службы юга Кузбасса тесно связана с интенсивным развитием промышленности в Новокузнецке. С начала 30-х гг. прошлого столетия необходимость создания психиатрической организации диктовалась быстрым ростом населения этого региона в связи с притоком рабочей силы на строительство Кузнецкого металлургического комбината и других крупных объектов промышленности. Интенсивность жизни и работы населения Новокузнецка тех лет способствовала возникновению и росту психических расстройств. Зачатками психиатрической помощи можно считать организацию в 1932 г. психиатрического изолятора на 10 коек при 1-й общесоматической больнице Кузнецкстроя для оказания первой помощи и последующей эвакуации душевнобольных в Томскую республиканскую психиатрическую больницу. Вся помощь заключалась в изоляции психически больных, попытках снять возбуждение. Минимальное наблюдение за этими больными вели терапевт или невролог, а чаще фельдшер с общемедицинской подготовкой. Сохранились истории болезни психоизолятора, из которых следует, что основными средствами купирования были настойка валерианы, бромистый натрий, хлоралгидрат, влажное обертывание, другие виды механической фиксации, «ванны» с температурой воды 36°. Типичными диагнозами были: «острая спутанность», «ис-тероневрастения», «органическое слабоумие». Записи в историях в 2—3 строки носили описательный характер поведения и высказываний больных. В случаях спонтанного обрыва психоза больные отпускались домой, но в основном эвакуировались в Томск для специализированного лечения. Средняя длительность пребывания в психоизоляторе составляла 10—12 дней. По сведениям годового отчета за 1935 г., в пси-

Штаты больницы были представлены следующим составом: врач – 0,5 ставки, медицинская сестра – 2 ставки, санитар – 2,5 ставки. Больница занимала деревянный барачный корпус с печным отоплением без канализации и водопровода, с разделением на мужскую и женскую половины.

Беспокойные и выздоравливающие больные содержались в общих палатах. В пристроенных помещениях находились квартира врача, кухня и туалет. Молодая врач столкнулась с большими проблемами по организации питания, приобретения белья и одежды для больных, ремонта помещений, организации лечебного про- цесса, обучению персонала работе с душевнобольными. К 1941 г. удалось увеличить коечный фонд до 50 коек. Впервые были выделены «неспокойное» и «спокойное» отделения, но арсенал лечебных средств оставался скудным (снотворные препараты: микстуры Краснушкина и Бехтерева, раствор мединала, веронал, настойка опия, хлоралгидрат). С выходом в свет в 1941 г. монографии Г. А. Ротштейна «Судорожная терапия шизофрении» она стала настольной книгой И. С. Туринге. Уже в конце 1941 – начале 1942 гг. отдельным больным с психозами стала проводиться судорожная камфоратерапия, при этом строго велся дневник проведения процедуры, а по итогам года оценивались результаты эффективности этого метода. Параллельно стала внедряться инсу-линотерапия (предшоковые дозы). В 1942— 1943 гг. молодому врачу большую помощь оказала эвакуированная из Москвы врач-психиатр с 30-летним стажем Р. Л. Эйнгорн, которая квалифицированно проводила консультации больных. С ее помощью осуществлялось активное лечение больных с острыми психозами.

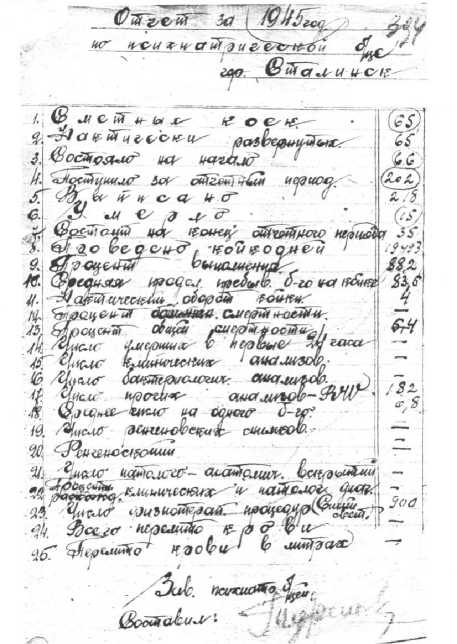

В военные годы особо остро встали вопросы организации питания и медикаментозного обеспечения, выхаживания ослабленных больных, ремонта больницы, снабжения топливом. Обращения главного врача за помощью в административные органы были мало результативными. Больница находилась, по сути, на са- мовыживании. Силами персонала и больных строится свой скотный двор, создается подсобное хозяйство, на котором выращиваются овощи, картофель, сеется овес для приобретенных лошадей, заготавливается сено. В пояснительных записках к годовым отчетам обязательно отражалось количество заготовленных овощей, зерновых культур, семенного фонда на будущий год, состояние конюшни, скота. В подсобном хозяйстве был заложен сад, ягоды из которого обеспечивали дополнительное питание ослабленным больным. В 1945 г. число сметных коек составляло уже 65, количество пролеченных больных – 268, средняя длительность пребывания – 85 дней, умерло 15 больных, т. е. смертность составила 5,6 %.

В больнице не было клинической лаборатории, рентген- и физиотерапевтического кабинетов. Минимум анализов, в том числе и на сифилис, проводились в лаборатории соматической больницы. Одежда поступающих неопрятных больных прожаривалась в поселковой бане. Помывка больных проводилась в единственной ванной с печным подогревом воды. В палатах больные частично спали на полу, так как кроватей и матрацев хватало не всем.

Истории болезни писались на газетной бумаге, так что по ним сегодня можно познакомиться не только с клиникой и лечением больных, но и с хроникой событий тех лет. Несмотря на крайне недостаточное снабжение медикаментами, все больные получали витамины группы В, витамин С, отдельным больным проводили камфоротерапию и аутогемотерапию по показаниям. В 1942–1945 гг. стала широко внедряться трудотерапия – кроме работ в подсобном хозяйстве, были открыты кукольная и корзиночная мастерские, на доходы от которых приобретался скот.

С увеличением контингента больных возникла необходимость амбулаторного приема и лечения. С 1942 г. стал вестись амбулаторный прием при больнице, но записи врача производились в различных журналах, и только в 1946 г. впервые были заведены амбулаторные карты (на 576 больных), расположенные в картотеке по алфавитному порядку. Это облегчило слежение за динамикой течения заболевания, способствовало проведению трудовой и амбулаторной судебной экспертизы. С 1946 г. начато формирование стационарного архива. Штат врачей не расширился, но уже работало 5 медицинских сестер, так называемых выдвиженок из числа молодых санитарок, они обучались врачом по вопросам фармакологии, проведению процедур, особенностям клиники психических заболеваний. В 1948 г. штат больницы пополнился врачом Н. Г. Долгих и 5 фельдшерами, что позволило шире проводить судорожную терапию психически больным, а главному врачу уделять больше внимания хозяйственным проблемам, так как здание больницы пришло в «крайнюю ветхость», в аварийном состоянии находились электропроводка, печи, «окна на 30 % были забиты фанерой из-за от- сутствия стекла». К концу 1948 г. удалось частично выполнить ремонт. Через министерство здравоохранения главный врач не раз ставила вопрос о капитальном ремонте и временном закрытии больницы с переводом больных в Томскую психиатрическую больницу, но получала отказы. Стационар больницы работал с большой перегрузкой, так как 65 коек для обслуживания населения Сталинска, а также городов Прокопьевска, Белова, Таштагола, Осинников было крайне недостаточно. Кроме того, происходило «оседание» хронически больных, поэтому приходилось все больше иногородних больных с психозами отправлять в Томск.

С 1948 г. стала систематически проводиться амбулаторная судебно-психиатрическая экспертиза бесстражным подэкспертным с регулярностью 1 раз в неделю. Так, за 1948 г. проведено 16 АСПЭ. В 1948 г. в стационаре выделено 2 процедурных медсестры (в мужском и женском отделениях), составлены инструкции-схемы по различным видам лечения, 100 % больных проводился анализ крови на РВ. Системными стали занятия со средним и младшим медперсоналом. К 1950 г. больница добилась неплохих показателей: на тех же 65 койках число пролеченных больных увеличилось до 480, уменьшилась средняя длительность пребывания больного в стационаре до 62, план койкодней выполнен на 108,2 %, процент смертности снизился до 3,8. При этом с выздоровлением и улучшением выписано 61,5 %. Штат врачей увеличился до 5 (прибыло 3 молодых врача), работало 14 средних и 29 младших медработников, что позволило выделить круглосуточные медицинские посты в отделениях. Таким образом, к 1950 г. закончился начальный этап организации психиатрической службы Новокузнецка.

С 1950 по 1956 г. больницу возглавлял Н. Г. Долгих. Условия работы персонала и содержания больных оставались прежними, не менялись и методы лечения. В последующий период до 1962 г. (главный врач Э. А. Лейзерович) больница существенно изменилась. Из ветхого барака в районе кирзавода стационар занял два 2этажных деревянных корпуса в Кузнецком районе. Здесь был открыт рентгеновский кабинет, что улучшило диагностику сопутствующей соматической патологии. Минимум лабораторных исследований выполняла клинический лаборант из соматической больницы района. Число коек увеличилось до 150. В каждом отделении (2) были организованы наблюдательные палаты для беспокойных больных, процедурные кабинеты, «инсулиновые палаты». Впервые выделены должности старших медицинских сестер отделений и главной медсестры больницы. В отделениях работало 7 врачей с психиатрическим стажем от 2 до 10 лет.

В этот период стали внедряться в практику лечения психотропные препараты, в первую очередь аминазин (1957 г.), что заметно улучшило лечение больных с тяжелыми формами шизофрении: с гебефренным возбуждением, галлюцинаторно-параноидным состоянием, аффективными расстройствами. Молодые врачи охотно внедряли новые виды лечения и формы обслуживания больных: впервые стал практиковаться контролируемый отпуск больных из стационара в домашние условия для проверки качества достигнутой ремиссии накануне выписки, дни «открытых дверей» в отделениях (врач Л. И. Цинкер). Заметно оживилась общественная работа персонала: спортсмены больницы участвовали в городских соревнованиях, коллектив художественной самодеятельности занимал призовые места на городских и областных смотрах.

В 1955 г. приказом облздравотдела в Заводском районе Новокузнецка была создана областная психиатрическая колония на 300 коек для больных с хроническими затяжными формами психических заболеваний, выраженным психическим дефектом и утраченными социальными связями.

Колония размещалась в 4 бараках каркаснозасыпного типа бывшей больницы МВД для военнопленных осужденных без канализации и водопровода с печным отоплением. В колонию направлялись больные из всех районов Кузбасса, и практически она являлась интернатом для «психических хроников».

Медперсонал колонии составляли медработники бывшей больницы МВД, которыми руководил фельдшер В. И. Костяков, который до 70-х гг. работал в диспансерном психиатрическом отделении.

С назначением главным врачом психоколонии И. С. Туринге в 1956 г. персонал стал обучаться навыкам работы с душевнобольными, проведению симптоматического лечения. Особое внимание уделялось трудотерапии, что позволило использовать остаточную трудоспособность больных на благоустройстве территории, ремонте отделений, строительстве хозяйственных помещений. В районе поселка Чистая Грива силами больных и персонала было создано подсобное хозяйство – свинарник, коровник, овощные огороды, на которых работало до 50 больных. При колонии работала швейная мастерская на 15—20 посадочных мест.

Важнейшим в развитии психиатрической службы города следует считать объединение в 1964 г. городской психиатрической больницы и областной психиатрической колонии в областную психиатрическую больницу № 4 (главный врач И. М. Каленский) с коечным фондом 550 коек.

За сравнительно короткий срок были созданы новая материальная и лечебная базы. В больнице открылись 6 смешанных стационарных отделений, впервые детское – на 80 коек, диспансерное отделение для взрослых с детским кабинетом, клинико-биохимическая лаборатория, физио- и рентгенкабине-ты, зубоврачебный кабинет, пищеблок, были расширены ЛТМ, гараж, Главный врач И. М. Кален- клуб. Многие помещения ский (1969—1989) строились хозяйственным способом (персоналом и пациентами). Условия для содержания больных и санитарная обстановка значительно улучшились, так как в больнице были проведены центральное отопление, водопровод и канализация.

Поскольку областной больнице № 4 достался значительный груз «невыписных» больных, персонал провел большую работу по выявлению родственных связей, установлению адресов больных и их близких. Часть больных, сохранивших способность проживания вне больничных стен, удалось выписать к родственникам или с согласия близких перевести в другие психиатрические больницы области и за ее пределы. До 80 больных было переведено в спецбригаду совхоза «Сидоровский», где хронически больные работали в полеводстве, на фермах и проживали в специально созданном общежитии под контролем медицинской сестры с периодическим осмотром врача. Штат врачей к 1970 г. вырос до 30 должностей, число коек достигло 750, были открыты кабинеты патопсихолога, психотерапевта. С улучшением диагностики, широким применением психотропных средств, витамино- и инсулинотерапии, психотерапевтических и реабилитационных методик к 1970 г. удалось увеличить оборот больничной койки до 5 в год, снизить длительность пребы- вания больного в стационаре со 115 дней в 1964 г. до 91 дня, снизить больничную смертность с 5–6 % в 40-е гг. до 0,63 % в 1970 г., уменьшить частоту повторных поступлений больных в стационар.

Перечисленные показатели были бы недостижимы при отсутствии мощного диспансерного отделения, работающего в едином психиатрическом комплексе. В 1961 г. в районе Нижней колонии города в барачном помещении начал работать психиатрический диспансер, состоящий из 2 врачебных кабинетов, регистратуры, кабинета логопеда, процедурного кабинета. Прием больных велся в одну смену врачами-совместителями стационара по графику. Первым заведующим диспансерным отделением была врач В. П. Александрова, которая сумела наладить статистический учет и отчетность, госпитализацию больных, амбулаторное лечение, была организована работа ВКК. По данным годового отчета за 1962 г., под наблюдением психиатра состояли 8208 больных с различными диагнозами, из них 752 – с шизофренией, 614 – с эпилепсией, 1390 – с хроническим алкоголизмом и алкогольными психозами, 736 – с олигофренией, т. е. количество выявленных больных было довольно большим. Тем не менее говорить о планомерной лечебной и реабилитационной работе с больными не приходится, так как кроме населения Новокузнецка принимались и учитывались больные всего Южного Кузбасса с населением 1 миллион 400 тысяч человек и не было штатных постоянных врачей в диспансере. Только в 1965 г. на территории областной психиатрической больницы № 4 было построено помещение психиатрического диспансера с просторной регистратурой, 4 кабинетами психиатрического приема, наркологическим, процедурным и логопедическим кабинетами, отдельным помещением для приема детей, кабинетами врачебно-трудовой экспертизы и психотерапии. С 1969 по 1985 г. диспансерным отделением заведовал В. Г. Бондарев.

К 1970 г. был внедрен участковый принцип обслуживания населения города. Сформировался коллектив участковой психиатрической службы из опытных врачей и медицинских сестер больницы. Взрослое население города было разделено на 11 врачебных участков, детское – на 5 участков. И хотя по-прежнему имелся дефицит врачебных кадров, участковый принцип соблюдался неукоснительно. Была внедрена преемственность в наблюдении и продолжении лечения выписанных из стационара больных. Арсенал психотропных средств, в том числе пролонгированного действия, в диспансере был достаточно большой, что позволяло лечить психически больных в домашних условиях, сдерживать повторность госпитализаций в стационар.

В настоящее время взрослое диспансерное отделение (заведующий – Е. Ю. Березин) является самым крупным подразделением больницы (27 врачебных должностей). Качественные показатели лечебно-реабилитационной деятельности достигли высокого уровня, как на фоне средних по России, так и среди психиатрических больниц области. Уровень выявления впервые заболевших в течение последних 10 лет составлял 32–35 на 10 000 населения. К этому показателю приближаются данные по снятию с наблюдения по причине выздоровления или стойкого улучшения (27–30 на 10 000 населения). Высоким в течение 20 лет остается показатель посещения наблюдаемым больным врача – 7–9 раз в году.

Увеличение числа наблюдаемых больных и ограниченные ресурсы стационара требовали внедрения новых форм обслуживания психически больных. В 1973 г. был открыт дневной стационар (ДС) при диспансерном отделении на 25 мест (врач B. C. Ярославцева), к 1983 г. он расширился до 100 мест (с ночным пребыванием 10 больных) и выделился в самостоятельное структурное подразделение. К настоящему времени ДС представляет собой крупное вне-больничное подразделение (150 мест, 5 врачебных должностей), эффективно проводящее лечение подострых психотических состояний различной этиологии. Так, в 2012 г. число пролеченных больных достигло 933, в том числе больных шизофренией – 66,4 %.

Мощным реабилитационным звеном являются лечебно-производственные мастерские. Истоки организации ЛПМ относятся к 40—50-м гг. XX века. На сегодняшний день это одни из самых мощных ЛПМ в области (150 мест для амбулаторных больных), где выполняется 12 видов трудовых операций с валовым доходом 7 миллионов рублей в год. Число пользованных больных достигает 800–900 в год.

Особо следует сказать об организации детской диспансерной и стационарной психиатрической помощи в Новокузнецке. С 1954 г. при детской поликлинике проводился прием детей психоневрологом Р. Д. Болотинской (на 0,5 ставки), но диспансерная и стационарная помощь детям не оказывалась. С 1955 г. на базе областной психиатрической колонии было развернуто отделение для детей с необратимыми психоневрологическими нарушениями, куда направлялись хронически больные дети из всей области. В 1957 г. на заседании психоневрологического общества города было решено создать детскую психиатрическую службу при городской психиатрической больнице.

Это было поручено невропатологу Е. Ф. Бобовой, врачу высокой профессиональной эрудиции и замечательных душевных качеств. Как психиатр она прошла обучение на кафедре детской психиатрии в ЦПУ у Г. Е. Сухаревой в 1959 г. Длительное время оставалась единственным детским психиатром Южного Кузбасса. Благодаря ее энтузиазму и настойчивости в 1964 г. было открыто детское отделение при городской психиатрической больнице на 50 коек в малоприспособленном помещении барачного типа в стороне от основного местонахождения больницы, и лишь в 1967 г. они объединились территориально.

В 1964 г. в больницу была приглашена детский психиатр А. И. Цуренко, которая занялась диспансеризацией детей с психической патологией. В конце 60-х гг. в больницу были приняты детские психиатры М. А. Усольцева, Л. С. Мокроусова, Л. И. Юдина, а позднее А. В. Рудневская, Е. Е. Сухарева. В начале 70-х гг. уже была отлажена работа психиатрического кабинета по участковому принципу с соблюдением преемственности стационарного и амбулаторного лечения. На сегодняшний день психиатрическим стационаром на 80 коек, единственным на юге Кузбасса, руководит ученица Е. Ф. Бобовой И. И. Сахарова, квалифицированный психиатр и умелый организатор лечебно-реабилитационной помощи детям. Психиатрический кабинет в 1986 г. приобрел статус самостоятельного диспансерного отделения с врачебным должностей штатом 8,5.

Период времени 1970—1980 гг. проходил под знаком максимального выявления психической патологии у населения, переноса акцентов психиатрической помощи со стационарного звена на внебольничные подразделения. В этот время больница, как и другие психиатрические учреждения области, активно включилась в реализацию медико-реабилитационных программ с помощью «АСУ-психиатрия». Была начата работа по оптимизации и сбалансированию показателей всех звеньев учреждения для достижения конечного результата – возвращение в общество больных, перенесших психическое расстройство, на максимально высоком уровне медицинской реабилитации и ресоциализации. К 1980 г. показатель выявленной первичной заболеваемости достиг 34,4 на 10 000 населения, контингент больных в диспансере вырос до 264,4; при этом кратность наблюдения 1 больного составила 6,3. Число пролеченных в дневном стационаре увеличилось до 772, в СНД – до 507. Около 20 % наблюдаемых контингентов больных ежегодно получали курсы лечения в стационаре, при этом повторность поступления в стационар с ремиссией менее 1 года составила 14,7 %, а процент смертности от числа пользованных – 0,24.

Начиная с 1980 г. подразделения больницы постепенно были переведены в новую типовую больницу. Были открыты 9 стационарных смешанных отделений для взрослых и современное детское отделение. Корпуса отделений и административный блок связаны между собой закрытыми надземными и подземными переходами, прекрасные помещения получили параклинические службы. Конечно, многие помещения в процессе работы пришлось адаптировать к современным требованиям лечения и наблюдения за психически больными. На первом этаже одного из лечебных корпусов было развернуто диспансерное отделение для взрослых, не предусмотренное проектом. Дополнительно был выстроен детский корпус, где разместилось детское диспансерное отделение, расширены лечебно-производственные мастерские с дневным стационаром. К началу 90-х гг. открыто стационарное судебно-психиатрическое отделение на базе СИЗО-2.

С 1989 по 2008 г. больницу возглавлял Г. П. Ширяев. Несмотря на сложные экономические условия, в больнице в тот период были внедрены такие методики лечения, как плазмаферез, лазеротерапия, открыты кабинеты электроэнцефалографии, рефлексотерапии. С 1994 г. больница получила статус «клинической» и лицензирована по категории «А». На ее базе с 1987 г. работает кафедра психиатрии, психотерапии и наркологии Новокузнецкого ГИУВа, благодаря этому проблем с обучением и усовершенствованием врачей учреждения не существует. Все преподаватели кафедры приступали к своей профессиональной деятельности практическими врачами больницы, начиная с первого заведующего – доцента А. Л. Косачева. В коллективе больницы получали первый профессиональный опыт 13 кандидатов медицинских наук, 2 доктора медицинских наук – профессора Г. Т. Красильников, Е. Н. Кривулин, Ю. В. Дроздовский. Практическими врачами больницы опубликовано более 150 работ в различных сборниках и журналах, выступали с сообщениями на профессиональных конференциях различного уровня, в том числе и на съездах психиатрии. Заведующая кафедрой доктор медицинских наук, профессор О. И. Салмина-Хвостова придерживается тесной связи с практической психиатрией.

С 2008 г. руководство больницей осуществляет психиатр с большим клиническим опытом канд. мед. наук Н. Е. Завьялова Под ее руководством продолжается реформирование службы, внедрение новых организационных форм в лечебный процесс, активное внедрение современных антипсихотиков, организован кабинет проф-медосмотров в диспансерном отделении, приемы врачей-психиатров во взрослой и детской общесоматической сети, выполнен капитальный ремонт пищеблока, теплотрассы, кровли, котельной.

На сегодняшний день в больнице трудится большой коллектив – 522 человека, в том числе врачей и медицинских психологов – 65, из них

28 аттестованы по высшей категории, 20 – по первой, 3 – по второй. Численность среднего и младшего медперсонала составляет 364 человека. В последние годы коллектив больницы пополнился молодыми врачами и медицинскими сестрами.

В заключение нельзя не сказать об успешно работающих на сегодняшний день ветеранах. 40 и более лет отдали психиатрии заместители главного врача И. А. Камбалина, В. Г. Бондарев, Ю. Н Сахаров; заведующие отделениями Л. В. Кубышкина, Л. Г. Мурашова, Н. В. Беляева, И. И. Сахарова; врачи-психиатры М. А. Усольцева, М. Л. Любовская, Н. В. Петренко, Т. Г. Галат, О. Т. Миронова, Т. Б. Дергунова, Г. А. Белецкая; медицинские сестры Э. А. Абрамова, Г. Н. Кузнецова, Г. П. Сафонова, З. С. Гарнак, Е. Г. Русяева, Т. П. Никитина, Т. П. Пономарева и др. С 1976 г. трудится в больнице медицинский психолог И. Н. Макарова, с 1975 г. – заведующая клинической лабораторией Л. М. Ятманова. Многие ветераны, ушедшие на заслуженный отдых, не прерывают связи с родным коллективом: врачи В. Д. Абросимов, Л. И. Цинкер; медицинские сестры Т. Ф. Ананьина, М. С. Третьякова, М. А. Прошкина. Эти люди составляют «золотой» фонд больницы, их опыт и знания служат базой для профессионального роста молодого поколения медицинских работников.

КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ, ПСИХОТЕРАПИИ И НАРКОЛОГИИ НОВОКУЗНЕЦКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ИНСТИТУТА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ВРАЧЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

Салмина-Хвостова О. И.*

ГБОУ ДПО «Новокузнецкий ГИУВ» Минздрава России 654005, Новокузнецк, пр. Строителей, 5

Начало истории кафедры психиатрии, психотерапии и наркологии ГБОУ ДПО «Новокузнецкого ГИУВ» Минздрава России можно датировать 1976 г., когда при кафедре нервных болезней на базе городской психиатрической больницы № 12 стали проводиться циклы для врачей-курсантов по наркологии. В 1979 г. образован доцентский курс психиатрии. В 1987 г. курс психиатрии был реорганизован в кафедру психиатрии и наркологии, которая в 1992 г. дала жизнь двум коллективам: кафедре психиатрии и кафедре психотерапии, наркологии и медицинской психологии. В 2009 г. кафедры были объединены в кафедру психиатрии, психотерапии и наркологии.

В организацию и становление кафедры значительный вклад внесли талантливые врачи-организаторы: главный врач Новокузнецкой психиатрической больницы № 12 И. М. Каленский, первый заведующий курсом к. м. н. А. Л. Косачев, к. м. н., доцент В. А. Кубасов, д. м. н., профессор Ю. В. Дроздовский. В настоящее время кафедру возглавляет д. м. н., профессор Ольга Ивановна Салмина-Хвостова.

Коллектив кафедры (нижний ряд): к. м. н., доцент П. Н. Москвитин, заведующая кафедрой (в центре), к. м. н., доцент А. Н. Басов, ассистент А. И. Ковылин, ассистент Н. И. Любичева, ассистент Д. В. Зяблицев, ординаторы, интерны, врачи-курсанты (верхний ряд). За последние 5 лет на кафедре прошли обучение более тысячи курсантов из разных регионов и городов России (Республика Алтай, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский край, города Томск, Тюмень, Сочи, Сургут) и врачи и средний медицинский персонал практически из всех городов Кемеровской области. По мере необходимости организуются выездные циклы.

На кафедре проводится обучение врачей по трем специальностям: «Психиатрия», «Психиатрия-наркология», «Психотерапия». Подготовлено для работы в практическом здравоохранении 17 интернов и 11 ординаторов.

Сотрудниками кафедры разработаны учебно-методические комплексы по следующим направлениям: 1) обучению интернов и ординаторов по специальностям «психиатрия» и «психиатрия-наркология»; 2) профессиональной переподготовке кадров (ПП); 3) общему усовершенствованию (ОУ); 4) тематическому усовершенствованию (ТУ); 5) обучению средних медицинских работников.

Клинической базой кафедры является ГБУЗ КО «Новокузнецкая клиническая психиатрическая больница», которой в 2013 г. исполняется 75 лет.

Определено основное научное направление, разрабатываемое в последние годы, – «Клинико-динамические, реабилитационные особенности, превенция при психических расстройствах и расстройствах поведения, связанных с употреблением психоактивных веществ, и при аффективных расстройствах».

За время существования кафедры защищено 12 диссертаций, в том числе 2 докторских, опубликовано 3 монографии, более 50 статей в журналах ВАК РФ, получено 20 патентов на изобретения.

Разработано более 40 учебно-методических пособий и рекомендаций, часть из которых утверждено на уровне Департамента здравоохранения Администрации Кемеровской области. Внедрено в практическую деятельность медицинских учреждений 6 рационализаторских предложений.

Сотрудники кафедры имеют ведомственные и областные награды и к 85-летию института были отмечены очередными грамотами и медалями. Преподаватели кафедры принимали участие в конгрессах Международного (Москва, Санкт-Петербург), Национального (Москва), Всероссийского (Москва) уровней, научнопрактических конференциях с международным участием (Новокузнецк, Томск), межрегиональных научно-практических конференциях (Кемерово, Томск, Барнаул, Пенза, Тюмень, Новосибирск) на Международном форуме (Самара).