История земского самоуправления: опыт компьютеризированного историографического исследования

Автор: Пьянков А.С.

Журнал: Вестник Пермского университета. История @histvestnik

Рубрика: Региональные аспекты истории Императорской России

Статья в выпуске: 3 (30), 2015 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается возможность применения компьютерных технологий для исследования отечественной историографии земских учреждений. Анализируются методы библиометрии и предлагается алгоритм их использования для изучения указанной проблематики. Предпринята попытка комплексного анализа трех устоявшихся в отечественной науке периодов историографии земств, охватывающих время с 1864 по 2014 г. На основе квантитативных методов расширяется доказательная база знания об историографии земств.

Историография, историческая информатика, методы исторического исследования, библиометрия, база данных, земство

Короткий адрес: https://sciup.org/147203664

IDR: 147203664 | УДК: 352.07:[930.1(091):004]

Текст научной статьи История земского самоуправления: опыт компьютеризированного историографического исследования

Реформа земского самоуправления занимает особое место среди Великих реформ середины XIX в. Уникальный опыт сословно-представительных учреждений в Российской империи доказал их эффективность, развил новые виды социальной активности и стал воплощением первых демократических принципов в России, которые сохраняют свое значение и сегодня. За более чем полтора века накопилось достаточно большое число публикаций по земской проблематике, а в связи с актуальностью земского опыта в наше время число их продолжает расти, и анализировать историографию традиционными методами становится проблематично. В условиях информатизации общества в целом и исторической науки в частности эта проблема может быть разрешена с помощью квантитативных методов, основанных на компьютерных технологиях.

Сама по себе идея применения количественных методов к изучению массива публикаций не нова и связана с появлением такого научного междисциплинарного подхода, как библиометрия. Объектами изучения библиометрии являются публикации, часто сгруппированные по разным признакам: авторам, журналам, тематическим рубрикам, странам и т.п.

Выделяется два подхода к квантификации информационных потоков: простая и структурная библиометрия. С помощью простой библиометрии можно проследить динамику отдельно изучаемых объектов, тогда как структурная библиометрия позволяет выявить связи между объектами, выделить их корреляцию и классифицировать. Примером использования библиометрии в настоящее время является создание базы данных «Web of Science» и базы данных научного индекса цитирования, которая дает возможность проследить статистику появления публикаций в мировом масштабе, а также выявить связи между авторами публикаций для более объективного понимания процессов приращения научного знания.

Безусловно, появление количественных методов в историческом исследовании во второй половине XX в. разбило научное сообщество на два противоположных лагеря: приверженцев таких методов и их противников. Определенное преодоление данного парадокса «соотношения качества и количества» в исторической науке было предложено советским ученым И.Д. Ковальченко в его труде «Методы исторического исследования» [ Ковальченко , 2003]. В нем автор подчеркивает то, что количество есть одна из важнейших мер качества и противопоставлять данные категории было бы неверно с научной точки зрения. Только использование математического аппарата и статистики наряду с описательными методами придает историческому исследованию наибольшую объективность. Конечно, в случае применения количественных методов невозможно говорить о полном снятии субъективного в исследовании. Более того, по словам Ковальченко, средимногообразных функций исторической науки есть и такие, которые наиболее эффективно могут быть выполнены только на основе описательных методов, и никогда не будет потребности в том, чтобы все в историческом развитии было измерено и выражено количественно.

Одним из основных компьютерных методов исследования текста является метод контент-анализа. С его помощью может быть построена абстрактная модель неструктурированного текстового массива, к которой в последующем применяются количественный и содержательный анализ. Преимуществом указанных методов является возможность проверки, повторения исследования при заранее известном алгоритме, что в сочетании с традиционным содержательным анализом выводит результаты исследования на более высокий уровень объективности.

Итак, если в 70-е гг. XX в. технологическое развитие позволило применять новые количественные методы, используя ЭВМ, то в наше время такие исследования стали доступнее благодаря появлению персональных компьютеров. Проблематика «измерения» историографии при помощи контент-анализа продолжает развиваться в отечественных и зарубежных работах, посвященных проблемам исторической информатики и digital humanities.

Отечественные труды по количественному анализу исторических текстов в большинстве своем появляются в изданиях ассоциации «История и компьютер». Одним из лидирующих специалистов в этой области является И.М.Гарскова. За два десятилетия она выпустила целый ряд статей, посвященных библиографическому анализу, в частности контент-анализу публикаций бюллетеней ассоциации «История и компьютер» [ Гарскова , 2008, 2011, 2013]. Основной целью ученого была классификация трудов ассоциации, для того чтобы проследить динамику движения научной мысли в рамках исторической информатики, выявить в ней конкретные проблемно-тематические ответвления и показать глубину их разработки.

Поскольку эта методика оказалась эффективной, было решено рассмотреть вопрос о возможности ее применения при изучении историографии земского самоуправления.

В настоящее время историки не так часто обращаются к комплексному исследованию историографии земств. Необходимо отметить монографию Е.В.Чернышевой «Отечественная историография истории земства в России 1864 – 1904», в которой рассматривается зарождение и развитие дореволюционной историографии земства в связи с общественно-правовой мыслью [ Чернышева , 2000].

Анализ историографии земства советского периода представлен в монографии В.А.Горнова «Историография истории земства России. Отечественные исследования второй половины 1940 – нач. 1990 гг.». Ее автор впервые систематизировал историографию, исследовав влияние идеологической среды на работы историков [ Горнов , 1997].

В ряде статей рассматривается проблематика изучения историографии (Н.Г.Горбачева, 2008; Т.А. Кобзева, 2012; Н.В. Попова, 2008; С.С. Коновалов, 2004; М.С. Низамова, 2011). Отличительной чертой этих работ является региональная специфика историографии земств в 1864 – 1904 гг.

Однако пока не существует крупных исследований, посвященных современному периоду изучения истории земств, а также комплексных исследований, которые бы охватывали все три периода этой историографии, что определяет актуальность настоящей статьи.

С постановкой проблемы изучения связана его цель – выявить возможности применения количественных методов на основе использования информационных технологий для изучения историографии земского самоуправления, а также их эффективность и результативность. Достижение такой цели и предполагает решение следующих задач: Во-первых, необходимо определить методы и средства использования компьютерных технологий в ходе историографического анализа земских учреждений. Во-вторых, нужно организовать библиографическую информацию об источнике для возможности их анализа методами библиометрии. В-третьих, провести количественный анализ библиографических данных для дальнейшей историографической интерпретации. В-четвертых, провести качественный анализ результатов квантитативного исследования в соответствии с классическими вопросами историографии. И наконец, необходимо сделать основные выводы, исходя из результатов исследования, касающиеся как изучения историографии земских учреждений, так и выявления преимуществ применения методов библиометрии в исследовании истории земства перед традиционными.

Для организации информации была создана историографически-ориентированная библиографическая база данных (БД) под управлением СУБД MS Access. Ее источниками стали библиографические описания научных трудов по истории земского самоуправления, изданных с 1864 по 2014 г. Их поиск был осуществлен в сети Интернет с помощью поисковой системы «Google», на портале научных трудов «E-library», в электронных каталогах «Российской государственной биб- лиотеки» и «Государственной публичной исторической библиотеки», а также в электронной книжной библиотеке «Книгафонд». Все найденные библиографические единицы были занесены в базу данных и атрибутированы в соответствии со структурой ее основной таблицы.

Описания трудов представлены прежде всего стандартным набором библиографических атрибутов: ФИО автора, заглавие, источник публикации, год издания, место издания, но-мер/том/выпуск, страницы. Помимо этого для получения данных, необходимых с точки зрения историографической интерпретации, был предусмотрен ряд историографически-ориентированных атрибутов: тип публикации, язык, предметно-тематическая область, историографический период, хронологический период истории земств, географические рамки, аннотация.

Историографический анализ осуществлялся на основе данных, полученных при помощи конкретных тематических запросов, для определения количественной информации, которая являлась главным объектом интерпретации. Впоследствии результаты всех предметно-тематических запросов были организованы в виде таблиц и графиков для их аналитики. Так, каждая публикация была отмечена тэгом в соответствии со своей тематической областью (экономическая деятельность земств, выборы в земское собрание, земства после 1917 и т.д.), что позволяло при помощи запросов проследить, в какой степени менялся тренд исследований на разных этапах российской историографии земств.

Например, с помощью сочетания атрибутов «Тип публикации» и «Историографический период» формировался запрос, на основе которого рассматривалась степень разработки исследований по земской проблематике. Запрос по типу публикации дает возможность выявить количество монографий или диссертаций в разные периоды, что может рассматриваться как определенный показатель полноты и глубины разработки той или иной темы, в то время как наличие тезисов в студенческих сборниках конференции означают меньшую глубину изученности. Таким же образом по атрибуту «Географические рамки исследования» определялись регионы, наиболее изученные с точки зрения земской истории, а также губернии и уезды, земства которых исследованы в меньшей степени.

Атрибут «Хронология земской деятельности» дает возможность выявить те периоды истории земств, которые представляли больший или меньший интерес для историков. Результаты запросов по этому атрибуту показали, что в БД содержится библиографические описания 275 публикаций, в которых историки рассматривают развитие земства с 1864 по 1905 г., и 113 публикаций, посвященных работе земства в 1905–1917 гг. И только в 21 публикации прослеживается судьба земств после 1917 г. Результаты запроса также продемонстрировали, что не во всех заголовках публикаций и их содержании отражены конкретные хронологические рамки.

Отправной точкой в изучении земской историографии стал тематический запрос «Хронология исследований земств», результаты которого позволяют проследить динамику исследовательской активности в этой области, а также выявить точки роста или спада в устоявшихся периодах российской историографии.

В рамках отечественной историографии историки выделяют три наиболее крупных периода в истории земских учреждений: дореволюционный, советский, современный, поэтому каждая публикация была отмечена в соответствии с ними. Запрос по периодам историографии позволил составить следующую картину.

БД содержит библиографические записи публикаций, относящихся к разным периодам историографии: 61 появилась в дореволюционное время, 70 – в советское и 398 – в настоящее. Из результатов запроса по периодам историографии видно, что интерес к земской проблематике от периода к периоду возрастал, хотя и неинтенсивно в советскую эпоху, что обусловлено идеологически. Увеличение числа публикаций в современный период объясняется актуализацией опыта земского самоуправления в современной России.

Следующим шагом в исследовании стал переход к качественному анализу публикаций каждого периода историографии. Для определения динамики выхода публикации группировались по десятилетиям.

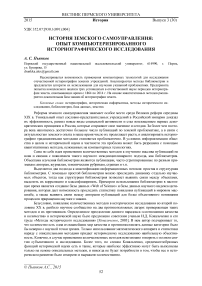

Рис.1. Динамика выхода публикаций в дореволюционный период историографии земств

На рис.1 изображен график, иллюстрирующий запрос «Динамика выхода публикаций в дореволюционный период». Из графика видно, что количество их растет до конца 80-х – начала 90-х гг. XIX в. и после контрреформ идет на спад до 1918 г.

Атрибут «Предметно-тематическая область» позволяет осуществить запрос, с помощью которого можно проследить вектор историографической мысли в дореволюционный период. Так, 28 публикаций из 61 данного периода тегированы как правовые или юридические. Этот факт можно объяснить перманентным изменением законодательства и неустойчивостью правовой основы института местного самоуправления вплоть до революции 1917 г. Из этого можно сделать вывод, что главный тренд дореволюционной историографии земств был правовым. Поэтому вполне логично, что в данный период авторами публикаций в основном являются юристы-правоведы и непосредственно практики земского дела (А.В. Лохвицкий, 1864; В.Н. Лешков, 1864; Б.Н. Чичерин, 1866; А.И. Васильчиков, 1871; В.П. Безобразов, 1874; А.И. Кошелев, 1875; В.А Гольцев, 1882).

Запрос по предметно-тематическому тегу показал, что в дореволюционной историографии 15 работ были посвящены деятельности региональных земств, 6 – специфической деятельности земских учреждений (экономической, сельскохозяйственной, продовольственной), 3 –земской статистике. Из этого следует, что основные виды деятельности земских учреждений в дореволюционной России еще не получили достаточной разработки в отечественной историографии.

Точка роста числа публикаций по земской проблематике в дореволюционный период (16 работ) приходится на 1884 – 1893 гг. В это время появляется ряд исследований, приуроченных к земским юбилеям (А.Д. Повалишин, 1889; Я.В. Абрамов, 1889; Ф. Щербина, 1891; С.Н. Велецкий, 1894), хотя первая сводная работа по результатам земской деятельности увидела свет на десять лет раньше, в 1877 г. (Д.Л. Мордовцев, 1877). Согласно полученным количественным данным, после введения второго Положения о земских учреждениях (1890 г.), число публикаций уменьшается до 11 к 1894 – 1903 гг., с 1904 по 1913 г. было издано 10 работ, и столько же выходит с 1914 по 1917 г.

В начале XX в. в истории изучения земств появляется исследователь, который поднял его на более высокий уровень, – это экономист Б.Б. Веселовский. В соответствии с результатами тематического запроса по тегу «Автор публикации» он является наиболее результативным автором дореволюционного периода. Ему принадлежит 13 публикаций из 61, а четырехтомный труд Веселовского «История земства за 40 лет» (Б.Б. Веселовский, 1904–1911), будучи первым обобщающим и всесторонним научным исследованием по земской проблематике, продемонстрировал необъятный потенциал журналов земских собраний как исторического источника, а также положил начало системным региональным исследованиям земских учреждений.

Примечательно также, что БД включает 4 библиографические единицы дореволюционного периода (А.И. Кошелев, 1875; В.Ю. Скалон, 1883; М.П. Драгоманов, 1889), изданные в странах Европы по причине цензуры. Это свидетельствует о том, что ближе к концу XIX в. начинает форми- роваться зарубежная историографии земств, которая к тому же носила оппозиционный характер. Одной из таких работ является конфиденциальная записка С.Ю. Витте «Самодержавие и земство» (1899), напечатанная в Штутгарте в нелегальном журнале «Освобождение». Она раскрывала антидемократичность государственного курса после 1890 г. по отношению к местному самоуправлению. Ответом на вызвавшую большой резонанс записку стала статья В.И. Ленина «Гонители земства или аннибалы либерализма» в журнале «Заря» (1901), предопределившая основную тенденцию в развитии советской историографии.

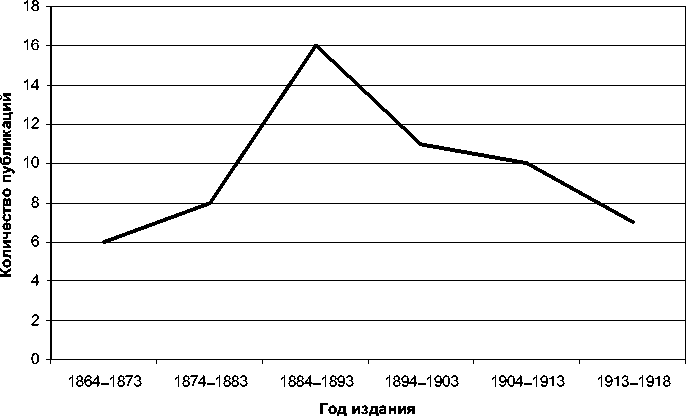

Рис.2. Динамика выхода публикаций в советский период историографии земств

Рис.2 наглядно отражает динамику выхода публикаций по земской проблематике в советский период. Согласно полученным данным после революции интерес к земствам практически сходит на нет, появилось лишь нескольких работ в конце 30-х – начале 40-х гг. XX в.. (И.И. Розин., 1939; А. Шефер , 1939; С.Н. Игумнов, 1940; Н.Н. Иорданский, 1941; А.Е. Стыскин, 1944). Увеличение количества публикаций по земской проблематике приходится на 50-е гг. XX в.

Открытие архивов во время «оттепели» позволило историкам работать с фактическим материалом, не доступным раннее. Одной из первых крупных работ этого времени по экономической истории Пермского региона стала монография М.И. Черныша «Пермское земство и развитие капитализма на Урале» (1959).

С 1957 по 1990 г. количество публикаций увеличивается, но незначительно. Для того чтобы определить тренд историографии данного периода, снова был использован запрос «Предметнотематическая область». Данный запрос показал, что в БД содержится 27 исследований, в которых объектом изучения являются основные виды земской деятельности на региональном уровне, а не правовые вопросы местного самоуправления, присущие историографии земств дореволюционного периода.

По запросу «Тип публикации» было установлено, что каталог БД содержит 15 монографий и 25 авторефератов кандидатских диссертаций. Это свидетельствует о том, что в советский период происходит активизация в области изучения земств.

Исследователей в этот период привлекает вопрос о роли земской интеллигенции или так называемого земского движения в политической жизни России. В БД содержится 15 таких работ. У истоков исследования земского движения стояли Н.М. Пирумова (1977), Т.Н. Львова (1968), Е.Г.Корнилов (1974).

Запрос по атрибуту «Хронология изучения земской деятельности» показывает, что в наибольшей степени интересует советских исследователей период с 1864 до первой русской революции. Единственным трудом, в котором рассматривается судьба земств после 1917 г., является диссертация Т.В. Мальцевой «Земство Западной Сибири в годы гражданской войны: июнь 1918 – декабрь 1919 г.» (1974).

Исследовательский интерес к земской деятельности растет в начале 90-х гг. XX в.

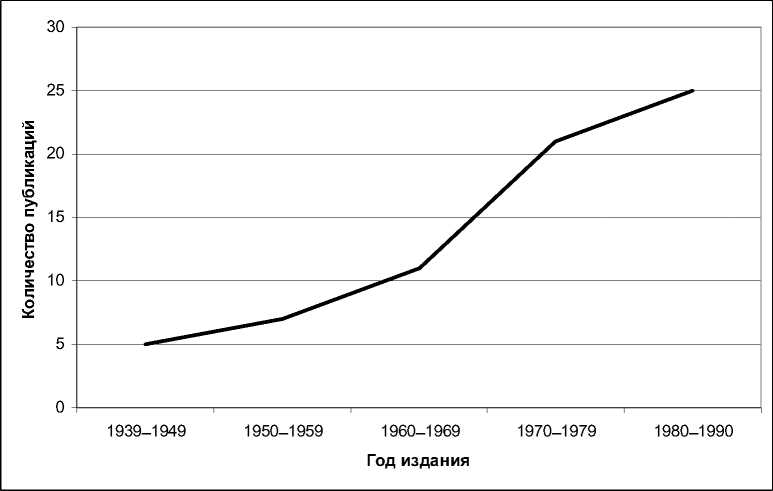

Исходя из результатов запроса по периодам историографии, можно заключить, что увеличение числа публикаций, активно начавшееся в конце советского периода, продолжается (рис.3.). БД включает 398 работ, появившихся на современном этапе изучения историографии земств, причем около 80% их опубликовано в последнее десятилетие.

Запрос «Предметно-тематическая область» показывает, что 255 из 398 работ посвящены деятельности земств на региональном уровне. Этот факт свидетельствует о том, что на современном этапе происходит существенный сдвиг в сторону изучения истории земской деятельности в регионах.

Рис.3. Динамика выхода публикаций в современный период историографии

Атрибут «Географические рамки исследования» позволяет определить наиболее исследуемые регионы на современном этапе изучения историографии земских учреждений. На основе данного запроса была создана табл.1.

Таблица 1

|

Изучаемый регион |

Число работ |

|

Центр |

81 |

|

Урал |

35 |

|

Поволжье |

121 |

|

Северо-Запад |

35 |

|

Сибирь/Дальний Во сток |

3 |

|

Юг |

10 |

Исходя из результатов запроса видно, что наиболее исследованными в современный период регионами являются губернии и уезды Поволжья и Центральной России. Меньше всего внимания уделено Сибири и Дальнему Востоку. Этот запрос с достаточной долей условности также позволяет определить конкретные регионы, которые находятся в поле зрения современных историков.

Таблица 2

|

Изучаемый регион (губерния) |

Число работ |

|

Пермская |

24 |

|

Нижегородская |

19 |

|

Вятская |

18 |

|

Казанская, Симбирская |

13 |

|

Московская, Тамбовская |

12 |

|

Самарская, Уфимская |

11 |

|

Вологодская, Курская |

10 |

|

Владимирская, Новгородская, Саратовская |

8 |

|

Орловская, Санкт-Петербургская, Тверская |

7 |

|

Псковская, Ярославская |

5 |

Как видно из табл. 2, наиболее часто встречающимися в исследованиях регионами являются Пермская, Нижегородская и Вятская губернии. Менее изучены Псковская и Ярославская губернии.

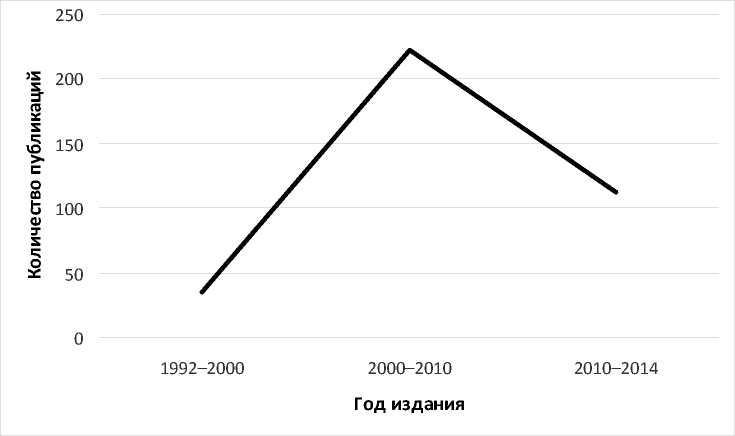

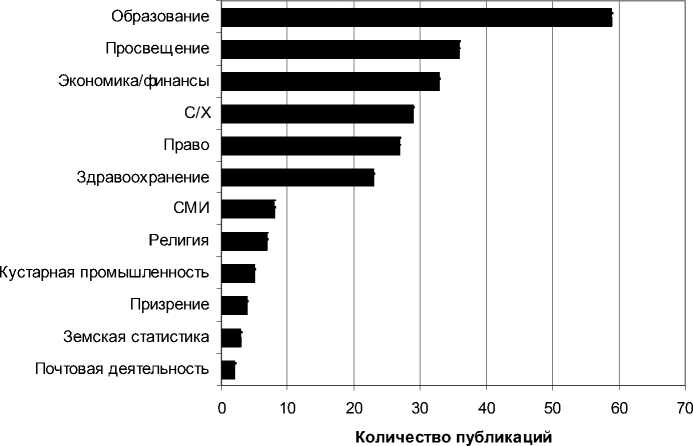

Рис.4. Количество публикаций по основным видам деятельности земских учреждений

Рис. 4 отображает результаты запроса по предметно-тематическому атрибуту, который позволяет определить степень изученности различных видов деятельности земских учреждений на современном этапе историографии. Как видно, наиболее интересующими современных исследователей направлениями земской деятельности являются образование, просвещение и экономика, а непопулярными – призрение, кустарная промышленность и почтовая деятельность.

Запрос по предметно-тематическому атрибуту показал, что в данный момент БД содержит 8 публикаций, посвященных историографии земских учреждений, из которых 2 монографии, 4 научные статьи, 1 статья из материалов конференции.

Не обошла стороной земскую проблематику и историческая информатика. В БД есть 12 трудов, в которых историки используют компьютерные технологии для изучения тех или иных аспектов деятельности земских учреждений. Судя по запросу «Место издания» наиболее преуспели в этом пермские ученые (С.И. Корниенко, Н.Н. Масленников, 2005; Н.Г. Горбачева, 2009).

Запрос по атрибуту «Хронология земской деятельности» показывает, что с 2000 по 2013 г.

появилось 17 исследований, посвященных функционированию земств во время революции и Гражданской войны. В большей части этих работ анализируется деятельность земств в Сибири и Петрограде.

Подводя итоги исследования, можно констатировать, что методы библиометрии применимы для изучения отечественной историографии земств. С этой целью была создана БД библиографических описаний научных трудов по земской проблематике, на основе которой с использованием технологии запросов получались нужные количественные данные. Впоследствии эти данные были организованы в таблицы и графики и интерпретировались в связи с характеристикой объекта историографии земств.

Полученные нами результаты в некоторых случаях не просто подтверждают уже сделанные выводы об историографии земства, но обосновывают их на статистическом уровне. Например, выявленные в ходе исследования хронологические рамки изучения земства совпадают с существующими представлениями о данном вопросе в современной отечественной историографии. Однако благодаря квантитативным методам мы можем обнаружить более четкую динамическую картину появления таких трудов.

На основе полученных данных в каждом из трех периодов историографии земства можно выделить субпериоды, которые связаны прежде всего с точками роста/снижения числа публикаций.

Количественный метод позволил структурировать регулярно пополняющийся в наше время, массив публикаций по земской проблеме, что впоследствии дало возможность обозначить границы дальнейшей интерпретации историографии земства.

Сегодня благодаря сети Интернет доступ к каждой появившейся публикации (от тезисов конференции до коллективной монографии) практически моментально оказывается открытым для научного сообщества. Это предоставляет новые возможности для изучения историографии, которая раньше была связана исключительно с работой в библиотеках и архивах, в частности дает исследователю принципиально новый инструментарий, который позволяет получить имплицитно существующую информацию в виде метаданных.

Технология БД дала возможность исследовать интерес историков разного времени к конкретным предметно-тематическим проблемам. Стоит отметить, что если результаты изучения дореволюционного и советского периода историографии земств по данному вопросу в какой-то мере совпадают с бытующим мнением историографов, то предметно-тематический анализ современного периода, в сущности, дает новые результаты. Такое заключение можно сделать, исходя из отсутствия крупных работ по современной историографии земства и, как следствие, из недостаточной разработки данной проблемы.

Анализ подтвердил мысль современных историков о том, что современный этап историографии отличает региональная специфика. Результаты запроса по атрибуту «Географические рамки исследования» позволили не только доказать это на уровне статистики, но и определить, в какой мере изучена деятельность земств в конкретных регионах.

С помощью тегирования каждой публикации можно установить, какие стороны земской деятельности изучены. В работах современных историков чаще всего рассматриваются вопросы образовательно-просветительской деятельности земств, несколько меньше – финансово-экономические. Наименее изученными остаются благотворительная, почтовая и статистическая деятельность.

Несмотря на использование компьютерных технологий в изучении земства, пространственный аспект земской деятельности еще не получил научной разработки. Несмотря на обилие статистической информации и географических материалов по истории деятельности земств, отечественные историки земства еще не используют ГИС-технологии для решения своих исследовательских задач.

Настоящая статья позволяет подтвердить верность суждения И.Д.Ковальченко о том, что количественные и качественные методы только тогда достигают максимального научного значения, когда они дополняют друг друга.

Список литературы История земского самоуправления: опыт компьютеризированного историографического исследования

- Гарскова И.М. Тематический анализ историографии АИК//Информ. бюл. ассоциации «История и компьютер», М.;Барнаул, 2008. №35

- Горбачева Н.Г. Дореволюционная историография земского самоуправления в России//«Вестник Пермского университета.Сер.:История». 2008. №7(23)

- Горнов В.А. История земства России второй половины XIX -начала XX вв. и ее отражение в отечественной исторической науке (1946-1995). М., 1996

- Ковальченко И.Д. Методы исторического исследования. М., 2003

- Корниенко С.И. Изучение истории государственного управления и самоуправления в дореволюционной России (на основе современных информационных технологий)//«Власть». 2009. № 11

- Чернышева Е.В. Отечественная историография истории земства в России (1864 -1904 гг.). Екатеринбург, 2000