История женских монастырей Бузулукского уезда в пореформенный период (на примере Ключегорского монастыря)

Автор: Любичанковский Сергей Валентинович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Отечественная история

Статья в выпуске: 3-2 т.17, 2015 года.

Бесплатный доступ

В статье содержатся результаты анализа численности, возрастного и социального состава, образовательного уровня жительниц Ключегорского женского монастыря Бузулукского уезда Самарской губернии в конце XIX - начале XX в. Представлены основные аспекты экономической и гуманитарной деятельности этого монастыря в исследуемый период.

Монастырь, бузулукский уезд, русская православная церковь, пореформенная Россия

Короткий адрес: https://sciup.org/148203790

IDR: 148203790 | УДК: 93:342.5(045)

Текст научной статьи История женских монастырей Бузулукского уезда в пореформенный период (на примере Ключегорского монастыря)

Оренбургский край, обладавший сложившейся еще в XVIII веке определенной самодостаточностью и социокультурными особенностями, частично не утраченными и до сегодняшнего дня, давно находится в сфере внимания краеведов – ученых различной специализации. За три с половиной столетия существования края в составе России и Советского Союза (в виде сначала одной, а затем нескольких административнотерриториальных единиц) в научный оборот введено большое количество архивных источников по истории региона1. В меньшей степени это касается истории региональных монастырей2. Целью настоящей статьи является описание численности, возрастного, социального и образовательного состава, а также экономической основы выживания и гуманитарной деятельности одного из таких почти забытых монастырей – Ключегорского Казанско-Богородицкого женского монастыря, находившегося в Бузулукском уезде Самарской губернии, то есть на территории нынешней Оренбургской области.

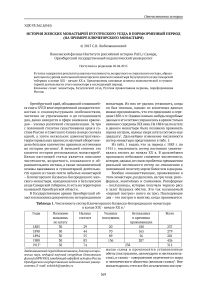

В Государственном архиве Оренбургской области отложились документы по истории данного монастыря. Из них не удалось установить, когда он был основан, однако из косвенных данных можно предположить, что это произошло в середине 1850-х гг. Однако сколько-нибудь подробные данные о его составе сохранились в архиве только начиная с середины XIX века. На 1884 год по штату в данном монастыре было положено проживать сорока сестрам, налицо сверх штата состояло еще двадцать3. Дальнейшее изменение численности сестер монастыря представлено в табл. 1.

Из табл. 1 видно, что за период с 1885 г. по 1915 г. численность сестер постоянно увеличивалась вплоть до начала XX в. В дальнейшем произошло небольшое снижение численности, которое, однако, не сняло проблемы превышения реальной численности сестер по отношению к положенной по штату норме более чем в два раза.

Вообще монашествующие, проживавшие в этом монастыре, разделялись на три чина: рясофорных, мантийных и схимников. Рясофорные – послушницы, которые получали черную рясу в залог будущих обетов. Это так называемый «первый постриг» (всего их три). Последующие два – это постриг в мантию, когда принимается

Таблица 1. Численность сестер Ключегорского Казанско-Богородицкого монастыря в конце XIX - начале XX в.4

|

Годы |

Положено монахинь по штату |

Налицо состоит |

Указных послушниц |

Безуказных и временно проживающих |

Всего |

|

1885 |

30 |

29 |

20 |

188 |

237 |

|

1890 |

30 |

44 |

70 |

165 |

279 |

|

1894 |

30 |

55 |

89 |

56 |

201 |

|

1900 |

30 |

83 |

136 |

207 |

426 |

|

19155 |

30 |

74 |

238 |

312 |

|

малая схима и произносятся установленные обеты (послушания, целомудрия и нестяжатель-ства), и схима – совершенное отречение от мира и человеческого общества (великая схима)6. Вне монастырских стен все без исключения послуш-

ницы ходили в светской одежде, а в монастыре их разделяли на указных (т.е прошедших по указу духовной консистории и имевших право на монастырское одеяние) и безуказных – это или послушники, готовящиеся принять монашество, или временно проживающие по разным документам: увольнительным билетам городских или сельских обществ, удостоверениям сельских старост, паспортам, свидетельствам духовного училища и другим7.

Период 1890-1894 гг. отличился достаточно серьезным сокращением насельниц – на 28% по сравнению с 1890 годом. Однако это произошло за счет сокращения численности безуказных и временно проживающих сестер. Можно предположить, что это было связано с ситуацией голода 1891-1892 гг. и постепенным преодолением его последствий.

С начала XX в. и до 1915 года число монахинь и сестер сократилось почти на 27%. Данная тенденция была характерна в целом для всей России. Причины такого положения дел – это кризисные явления в монастырской жизни, которые наметились еще с конца XIX века и продолжали развиваться уже в XX в. С начала XX в. сложилась ситуация, когда численно монастыри возрастали, а их внутреннее состояние находилось далеко не в благополучном состоянии, в том числе шло сокращение числа иноков8. Причины этого следует искать не только в естественных потерях, которые несли монастыри в годы Первой русской революции и Первой мировой войны, но и в том затяжном кризисе, в который вступила вся Русская православная церковь с конца XIX века и продолжала в нем пребывать до событий 1917 года. С одной стороны, общий кризис церкви сказывался на монастырях, а с другой, существующий разлад в монастырях усиливал его9.

Нами восстановлен руководящий состав данного монастыря. С 1857 года настоятельницей Ключегорского женского монастыря являлась Иоанникия, монахиня Уфимского женского монастыря, переведенная в обитель Указом Уфимской духовной консистории, но в 1861 году она умерла. Второй настоятельницей указом Уфимской консистории была назначена Магдалина. При ней обитель стала все более утверждаться в христианском подвижничестве. Магдалина обращала внимание на одеяние сестер, убранство келий. Каждой сестре было определено какое-либо послушание: уход за больными, занятие по рукоделию и т.д. В 1867 г. Магдалина была возведена в сан игуменьи с вручением жезла, в 1872 г. награждена Святейшим Синодом наперстным крестом, а в 1876 г. она была награждена золотым крестом от императора. В 1883 году Магдалина по болезни уволилась на покой, а в 1891 г. умерла.

В 1883 г. игуменьей была утверждена монахиня Рафаила. Она стремилась к расширению монастыря и улучшению его материального обеспечения. В 1894 г. Рафаила по болезни ушла на покой и управляющей монастырем была назначена казначея Феофания10, происходившая из дворян Симбирской губернии, которая с детства воспитывалась в обители. За украшение храмов и благоустройство монастыря в 1898 г. она была удостоена высшей награды – жалована наперст-ным крестом11. Ее сменила игуменья Софья, также из дворян Симбирской губернии. С 1899 года настоятельницей была игуменья Ермиония, в миру Евдокия Литвинова, крестьянка Бугурусланского уезда, имевшая домашнее образование12. Она управляла до конца существования обители (в 1920 г. Бузулукский уездный исполком решил передать хозяйство монастыря районному управлению совхозов, но монастырь еще существовал до 1928 г. После ликвидации монастыря все его корпуса заняла детская колония, а затем – совхоз). При Ермионии все монахини и послушницы следовали строгому монастырском Уставу13.

Что касается социального состава населявших данный монастырь сестер, то подавляющее большинство были выходцами из крестьян. Удельный вес выходцев из казаков и мещан был незначительным (в среднем 4%), несмотря на то, что в начале XX века насельниц из казачьего сословия стало больше. Дворянки, как правило, в монастырь не шли. Так, за все время известен лишь один случай прихода дворянки, но и она постриг не приняла14, в связи с чем имя ее неизвестно, так как в послужных списках монастырей обычно полностью записывались имена только монахинь и рясофорных послушниц.

Сословная принадлежность во многом определяла и уровень образованности монахинь. Так как большинство сестер пришли из крестьянского сословия, то сколько-нибудь систематического образования они не имели. Однако и полностью неграмотными назвать их нельзя. Известно, что в 1885 г. все монахини и указные послушницы умели читать, но письмом владели только трое. Все сестры, за исключением одной, которая имела церковное образование, получили домашнее образование, в том числе и настоятельница. Из 188 безуказных послушниц было только семь полностью неграмотных15. К 1900 году в этой сфере мало что изменилось. По-прежнему подавляющее большинство сестер имело домашнее образование, хотя стало больше владеющих и чтением, и письмом (сорок пять сестер). В начале XX в. некоторые сестры стали получать образование в данном монастыре. В связи с этим число неграмотных к 1915 г. снизилось до четырех16.

Возрастной состав сестер Ключегорского монастыря колебался от 13 до 84 лет. Следует отметить, что монахини и указные послушницы имели более старший возраст, чем безуказные жительницы обители. Так, самой младшей указной послушнице было в среднем 25-27 лет. Подростки проживали в монастыре на основании их сиротства. Временно проживающие в основном не состояли ни на каких послушаниях либо выполняли работы на скотном дворе. Среди них – вдовы, незамужние девушки и престарелые женщины, не имеющие возможности за собой ухаживать самостоятельно17.

Монастыри на протяжении всей своей истории занимались не только сугубо духовным очищением и служением Богу, но и вели активную хозяйственную, просветительскую и миссионерскую деятельность. Сама специфика монастырской организации жизни предполагала в основном самостоятельное добывание средств существования, поэтому для всех обителей были необходимы пожертвования богомольцев и собственное хозяйство. Главным источником доходов монастырей была их земля. Первоначальный земельный фонд монастырей складывался из гектаров, которые им были пожертвованы либо выделены государством при открытии. Так, Ключегорскому монастырю по завещанию А.И. Путиловой отошло 1068 десятин18 (более 1166 гектаров) земли, в 1890 г. земельные владения монастыря достигли 1129 десятин (1233 гектара)

лялись, а расходовались вместе с остальными доходами монастыря)24.

В архивном фонде монастыря сохранились отрывочные сведения о движении монастырских сумм в конце XIX века. В систематизированном виде они представлены в табл. 2.

Средства в монастырь поступали от: записи на поминовение, пожертвований, продажи восковых свечей и просфор, продажи скота, овощей с огорода; часовень, где богомольцы оставляли милостыню; аренды земли, загородных квартир и лавочек; мельниц и т.д.

Расходовал монастырь средства на продукты питания (хлеб, чай, сахар, соль), одежду, предметы службы (церковное вино, ладан, свечи, просфорную муку), посуду, медикаменты, канцелярские принадлежности, оплату труда наемных рабочих (пастуху, кучеру, плотникам, каменщикам, портным, сапожникам), угли, керосин, кирпич, газеты и непредвиденные затраты. Так, в 1900 г. Ключегорская обитель насчитывала 426 сестер. На каждую сестру в год было необходимо более 18 пудов хлеба, в итоге на всех получалось более 7795

Таблица 2 . Движение монастырских сумм Ключегорского женского монастыря в 1887-1900 гг.25

Определенный доход Ключегорский монастырь получал от своих мельниц и заводов. Так, монастырь имел водяную мельницу, построенную на р.Таллы в 1878 г., а также кирпичный завод с наемным мастером, построенный в 1883 г.22 Последний работал не постоянно, но, например, в 1900 году мастер сделал 100 тыс. кирпичей. В 1899 году была построена мукомольная ветряная мельница23.

Монастырский капитал складывался из следующих статей:

-

1) пожертвования;

-

2) проценты от займов (билеты);

-

3) проценты от ценных бумаг (облигации);

-

4) государственные субсидии;

-

5) сдача в аренду различных объектов;

-

6) продажа с/х продуктов и предметов собственного производства;

-

7) кружечные доходы (эти доходы не отде-

- пудов26. Элементарный подсчет позволяет понять, что нехватка собственного хлеба в данном монастыре не являлась редким явлением.

Важно подчеркнуть, что возросшие доходы монастыря во второй половине XIX века позволили ему активней заниматься просветительской деятельностью. Указ 1870 года ввел обязательным устройство при монастырях школ, если на то имелись средства27. Следует отметить, что даже если средств было не совсем достаточно, монастыри старались все равно открывать учебные заведения, так как это, во-первых, повышало их статус в глазах общественности, а во-вторых, для некоторых из них наличие учебного заведения было необходимым условием переименования из общины в собственно монастырь28.

Казанско-Богородицкий женский монастырь с 1875 года имел одноклассное училище. В 1879 г. в нем обучалось двадцать три девочки29. А в 1890 г. учащимися уже были тридцать три девочки крестьянского происхождения, жившие у своих монашествующих родственников и частично приходившие из деревни Таллы. Учителем был назначен местный священник Петр Соколов. С 1889 г. учительницей была окончившая курсы Самарского епархиального училища Анна Раковская, получавшая жалование 120 рублей в год «при квартире и столе»30. В 1918 г. эта монастыр- ская школа стала сельской, в ней начали обучаться и мальчики.

Кроме школы монастырь имел и библиотеку. Если самая крупная в Бузулукском уезде находилась при Спасо-Преображенском мужском монастыре (там хранилось 364 книги), то затем по количеству книг на втором месте шел именно Ключегорский Казанско-Богородицкий монастырь, где имелось 270 книг31.

В пореформенный период в связи с ростом доходов монастырей их благотворительная деятельность значительно расширилась. Самой распространенной формой ее выражения было строительство богаделен и больниц при монастырях. При Казанско-Богородицком монастыре больница существовала с 1876 года32.

Таким образом, в пореформенный период Ключегорский женский монастырь вел активную хозяйственную, просветительскую и миссионерскую деятельность. В пореформенный период доходы монастыря увеличились, в том числе за счет появления новых форм хозяйствования. Кроме того, следует отметить, что именно в пореформенный период в женской обители открывались учебные заведения, которые значительно повышали их авторитет. С таким состоянием дел Ключегорский монастырь вступил в эпоху тяжелых испытаний революционной эпохи.

Список литературы История женских монастырей Бузулукского уезда в пореформенный период (на примере Ключегорского монастыря)

- Любичанковский С.В. Академический сборник документов по истории Оренбургского края в дореволюционный период как фактор развития региональной исторической науки//Известия Самарского научного центра РАН. 2013. Т.15. №1. С.164-166.

- Любичанковский С.В., Любичанковский А.В. Монастырские общины середины XIX века как основа становления монастырей в Оренбургском крае (1844-1866)//Вестник Оренбургского государственного университета. 2013. №12. С.41-45.

- Государственный архив Оренбургской области (далее -ГАОО). Ф.173. Оп.3. Д.4588. Л.4.

- ГАОО. Ф. 310. Оп.1. Д.1,2,11,14; Ф.173. Оп.5. Д.9558. Л.71.

- Цыпин В.А. Церковное право. М., 1996. С.36-38.

- Зырянов П.Н. Русские монастыри и монашество в XIX -начале XX вв. М., 1999. С.30. Там же. С.245.

- Русское православие: вехи истории. М., 1989. С.381.

- Архангельский И.И. Основание Троицкой общины//Труды Архивной Ученой комиссии. Вып.IX. Оренбург. 1902. С.114-121.

- ГАОО. Ф.310. Оп.1. Д.15. Л.46. Там же. Д.2. Л.12. Там же. Д.1, 2, 11, 14. Там же. Д.1. Там же. Д.14. Там же. Д.1, 2, 11, 14.

- ГАОО. Оп.1. Ф.310. Л.14.

- ГАОО. Оп.1. Ф.310. Д.3. Л.5. Там же. Д.14. Л.8.Там же. Оп.1. Ф.310. Д.3. Л.6. Там же. Д.3. Л.5об. Там же. Д.14. Л.8об. Там же. Ф.310. Д.3. Л.5-6.; Ф.315. Д.3. Л.14.; Ф.317. Д.2. Л.71.; Ф.311. Д.19. Л.1об-4.

- ГАОО. Ф.311. Оп.1. Д.19. Л.8-9; Д.27. Л.4об.; Д.43. Л.3; Д.50. Л.12. Там же. Ф.310. Д.14. Л.47.

- Оренбургские епархиальные ведомости. 1874. №1. С.3-4.

- ГАОО. Ф. 310. Оп.1. Д.3. Л.3об. Там же. Ф.311. Оп.1. Д.10. Л.4.

- ГАОО. Ф. 310. Оп.1. Д.3. Л.3об.

- ГАОО. Ф.310. Оп.1. Д.3. Л.2об.; Ф.317. Оп.1. Д.3. Л.67; Ф.311. Оп.1. Д.1. Л.4.

- ГАОО. Ф.310. Оп.1. Д.3. Л.3.