Историко-археологическое исследование д. Юнусово XVIII - начала XX вв.: (по материалам экспедиционного выезда в Салаватский район Республики Башкортостан в 2017 г.)

Автор: Ахатов А.Т., Тузбеков А.И., Садыкова З.А.

Журнал: Международный журнал гуманитарных и естественных наук @intjournal

Рубрика: Исторические науки и археология

Статья в выпуске: 11 (14), 2017 года.

Бесплатный доступ

В статье представлены результаты полевых исследований археологической экспедиции Института этнологических исследований им. Р.Г. Кузеева в д. Юнусово Салаватского района Республики Башкортостан в 2017 г. В ходе экспедиционного выезда был собран археологический материал, коррелирующийся с картографическими, архивными и этнографическими данными. Особое внимание уделялось поискам старого месторасположения башкирских деревень известных по письменным источникам XVIII в.

Башкирская деревня, история, археологическая разведка, новое время

Короткий адрес: https://sciup.org/170190288

IDR: 170190288

Текст научной статьи Историко-археологическое исследование д. Юнусово XVIII - начала XX вв.: (по материалам экспедиционного выезда в Салаватский район Республики Башкортостан в 2017 г.)

Весной 2017 г. сотрудниками Отдела археологического наследия ИЭИ УНЦ РАН А.И. Тузбековым и А.Т. Ахатовым совместно с Музеем Салавата Юлаева (филиала Национального музея Республики Башкортостан) было проведено комплексное историко-археологическое исследование д. Юнусово Салаватского района Республики Башкортостан.

Перед экспедицией стояли следующие основные задачи:

– сбор всех имеющихся картографических, архивных и опубликованных материалов, относящиеся к д. Юнусово, в том числе касающиеся и ее старого месторасположения;

– локализация населенных пунктов, описанных П.С. Палласом во время его научной экспедиции совершенной в мае 1770 г. в окрестностях указанного населенного пункта;

– проведение археологических исследований в д. Юнусово и на прилегающих к ней территориях.

Архивные, опубликованные и картографические материалы. По данным А.З. Асфандиярова деревня Юнусова возникла после 1755 г. и была названа в честь первопоселенца (Юнуса), сыновья Кузякай Юнусов и Сяркиш Юнусов (с детьми Би-тынбаем, Зайнитдином, Сулейманом и Салихом) которого фигурируют в некоторых архивных документах 1786 и 1816 гг.[1. С. 517]. По сведениям Ф.Г. Хисаметдино-вой указанный населенный пункт впервые упоминается раньше – в письменных источниках 1735 г., в которых отмечается тархан Юнус Теперишев происходящий из кудейских башкир [2, С. 200, 277].

По материалам V ревизии в 1795 г. в д. Юнусово в 20 дворах проживало 117 человек – 57 мужчин и 60 женщин [3, С. 68]. В 1816 г. здесь числился 21 двор, где жило 140 жителей, в том числе 2 души м.п. были припущены из Кыр-Кудейской и 6 душ м.п. из Шайтан-Кудейской волостей [1, С. 517]. По VIII ревизии 1834 г. население деревни составляло 174 человека, из них 85 мужчин и 89 женщин [3, С. 342]. В 1842 г. в деревне жил 201 человек, в том числе 103 мужчин и 98 женщин [4, С. 80]. В 1859 г. населенный пункт состоял из 40 дворов с 254 жителями, [1, С. 517] в 1897 г. здесь в 60 дворах было учтено 191 мужчин и 145 женщин [5, С. 75]. В 1902 г. по сведениям земства в 61 дворе проживало 120 мужчин и 201 женщина [3, С. 473]. По Всероссийской сельскохозяйственной и поземельной переписи 1917 г. в д. Юнусова в 80 дворах жили 432 человека [3, С. 622].

Данные касающиеся хозяйственного развития деревни в прошлом не многочисленны. По архивным материалам в 1842 г. здесь было посеяно 58 четвертей озимого, 237 четвертей ярового хлеба и 12 четвертей картофеля на 201 человек. На 1 душу обоего пола было засеяно таким образом 1,47 четвертей озимых и яровых хлебов. Тогда же 33 двора владело 207 лошадьми, 162 коровами, 43 овцами, 93 козами. Пчеловодам принадлежало 42 борти и 24 улья [1, С. 517; 4, С. 80]. В 1897 г. в деревне были зафиксированы 1 мечеть, 1 хлебозапасный магазин и 1 мануфактурная лавка [5, С. 75].

В конце XVIII в. д. Юнусово наряду с дд. Идрисово, Алькино и Шиганаево входила в состав Шайтан-Кудейской волости, которая по итогам Генерального межевания владела 11 495 десятинами земли (в т.ч. под пашней 233, под покосами 190, под лесами 8200, под степью 980, неудобной – 497). Все земельные угодья принадлежали 198 душам м.п. по VII ревизии 1816 г. [1, С. 516].

В начале XX в. башкиры указанного населенного пункта продолжали оставаться вотчинниками своих земель, однако некоторые домохозяйства начинают выделять свои земельные наделы. Так, в 1915 г. был составлен план выдела из земель башкир-вотчинников хуторских участков осуществленный по распоряжению Уфимской Губернской Землеустроительной Комиссии от 16 марта 1915 г. за № 95 расположенных в междуречье рек Канда и Юрузань. Согласно плану 10 вотчинникам (3 из которых были указаны как новокрещенные), было выделено 425 десятин 1326 квадратных сажень удобной и неудобной земли [6].

Не смотря на то, что по письменным источникам деревня возникла достаточно рано, на картографических материалах она впервые фиксируется Межевой картой «Геометрический генеральный план Уфимского уезда Оренбургской губернии» от 1820 г. [7].

Во второй половине XVIII в. кроме упомянутых дд. Юнусово, Идрисово, Алькино и Шаганаево в состав Шайтан-Кудейской волости, входили так же дд. Азналино, Юлаево, Касаево, Текеево, Бик-булат, Мратово, Якупово, Смаилово, которые были уничтожены после подавления Крестьянской войны 1773-1775 гг. [1, С. 516]. Точное месторасположение указанных населенных пунктов по большей части неизвестно, однако некоторые из них локализуются исследователями благодаря информации, оставленной П.С. Палласом.

Проезжая в окрестностях современной д. Юнусова П.С. Паллас оставил описания следующих поселений башкир (приводится дословно):

-

1. «…а сам поехал в сторону для осмотру находящихся к Ю.В. пещер, где Ераль-ския ровныя места за пять верст опять прерываются гористыми березовыми рощицами. Между первых взгорьев нашли мы ручей Кулмяк, у него находится маленькая Башкирская деревушка из шести дворов, плотина и крупяная мельница…».

-

2. «Отсюда отправился я вниз по речке Кулмяк, чрез соединяющийся с нею ручей Саракундус, желтый Бобр; а потом чрез речку Кускянде, которая сливаясь с прежде упомянутым ручьем впадает в Юрью-зень. Здесь взяв несколько провожатых из лежащей на левой стороне сея речки деревушки из несколька разсеянных дворов

-

3. «…поехал я обратно чрез Каскянде без дороги прямо к Востоку по горе из двух больших хребтов состоящей и редким березником оброщей, именуемой Сара-кундус тау. В долине между гривами сея горы лежащей находится из немногих дворов состоящая деревня Гулей-Аул, в которой живет начальник поколения Шайтан-кюдей; при деревне изтекает из порядочных ключей небольший ручеек, скрив-ляющийся к северу, и за версту в сей же самой долине пропадает в болоте; однако не смотри на то течение его очень ясно: по чему вероятно, что он имеет подземный ход к Юрьюзеню, при том и летом никогда не высыхает…»

-

4. «…переехав чрез второй хребет, следует третия грива высокая и вовсе каменная, позади которой Юрьюзень от Ю.З. и запада протекает к северу. По сей горе равно как и по всем близ лежащим по ту сторону Юрьюзеня, ростет множество сосен, и для того от живущих по сю сторону Башкирцев называется Карагай»

-

5. «На той же горе лежит маленькая деревушка Идресс, а в горе пещера, которую я осматривать вознамерился» [8, С. 57-60].

состоящей Шайтан-Аул».

По мнению некоторых исследователей под названием Гуляй-Аул называли д. Алькеево, другие – д. Юлаево, под д. Шайтан-аул именовали д. Алькино, неко- торые исследователи, считали что современная д. Юнусово это бывшая д. Тикеево или д. Юлаево [1, С. 516-517].

К последней точки зрения склоняется и З.А. Садыкова, считающая, что на месте современной д. Юнусово располагалась раньше д. Юлаево, описанная П.С. Палласом как Гуляй-Аул. Данная точка зрения опирается на следующие положения. Во-первых, Юлаево находилось между Тикеево и Идрисовской пещерой, если идти на восток; во-вторых, по д. Юнусово течет речка Шукшиде, которая образуется, по словам, краеведа из д. Юнусово Зуфара Хажиева, из 16 родников; в-третьих, р. Шукшиде после д. Юнусово поворачивает резко на север (скривляется к северу, по Палласу).

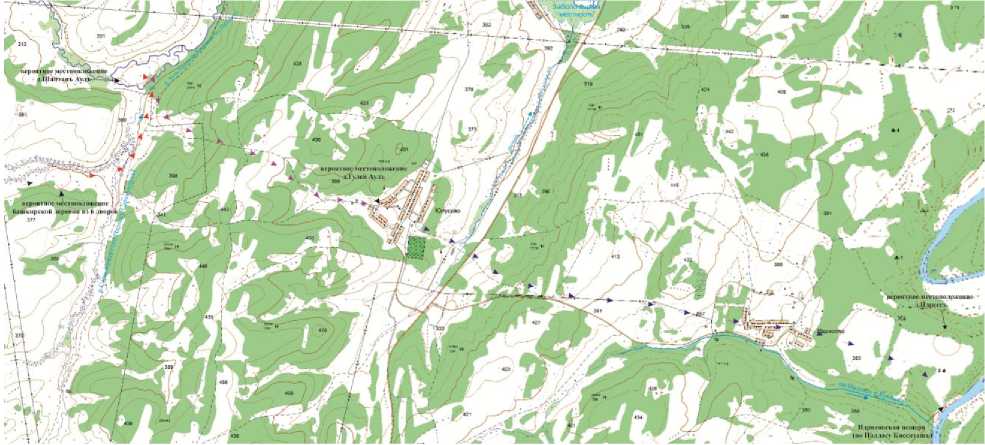

Основываясь на маршрут описанный П.С. Палласом, и указанные им расстояния до населенных пунктов, отрядом был проделан путь от места слияния рек Холодный ключ – Битышля (на Ландкарте Красильникова, 1755 г.) или Кулмяк (по Пал-ласу), Сары-Кундуз и Кусканды через современную д. Юнусово до д. Идрисово.

По результатам проделанного маршрута был составлен примерный план месторасположения деревень описанных П.С. Палласом, с целью их археологического изучения (рис. 1).

Рис. 1. Предполагаемый маршрут П.С. Палласа 1770 г. с указанием местоположения описываемых им башкирских деревень

Археологическое исследование. Пожилыми жителями д. Юнусово в ходе беседы несколько раз упоминалось существование в 1 км к западу-северо-западу от деревни местности именуемой «Иске йорт» (в пер. с башк. старая деревня). По их сведениям деревня ранее находилось именно там. Местность «Иске йорт», находится у восточной подошвы возвышенности, на мысовидной террасе образуемой двумя сезонными водотоками, ориентированная по оси запад восток, по северной части террасы пролегает лесная дорога. Участок был тщательно осмотрен на предмет обнаружения подъемного материала и видимых неровностей характеризующих жилищным впадины, фундаменты домов или иные сооружения. Следы культурного слоя выявлены не были. Для объективной оценки историко-культурного потенциала в центре площадки заложен поисковый шурф. Археологический материал в шурфе не обнаружен.

Во время проведенного опроса жителей д. Юнусово было установлено, что ими на огородах периодически обнаруживаются фрагменты чугунной и керамической по- суды, железные орудия труда, предметы конской упряжи, монеты и т.д. Часть находок передана в музей, а нумизматический материал жители хранят у себя, и предоставили его лишь для осмотра и фотографирования.

Из имеющихся монет наиболее ранней находкой являются денежные единицы «Денга 1735 г.» и «Денга 1749 г.», остальные датируются концом XVIII – началом XX вв. Некоторые монеты пробиты, к одной прикреплена короткая цепочка, возможно, они входили в состав украшений. По исследованиям С.Н. Шитовой здесь бытовали нагрудники – муйынса, тканевую поверхность которого зашивали чешуеобразно монетами, а его края обшивались позументами, цепочками и т.д. [9, С. 108-109].

Информаторы не смогли указать, откуда точно происходит нумизматический материал; удалось локализовать место происхождения монет 1798, 1800 и 1841 гг. что предварительно позволяет определить наиболее ранние участки заселения деревни (рис. 2).

Рис. 2. Современная карта д. Юнусова с указанием мест находок монет 1789, 1800 и

1841 гг.

Выделенная нами территория частично совпадает с картой 1820 г. Для оценки историко-культурного потенциала местности на задернованной террасе левого берега ручья, протекающего по деревне с северо-северо-запада на юго-юго-восток, у западной окраины деревни, был заложен рекогносцировочный шурф. Находок в шурфе не выявлено.

Местными жителями было передано всего 20 предметов характеризующих отдельные аспекты материальной культуры местного населения в XIX – начале XX вв. Наиболее массовую категорию находок составляют фрагменты керамической и металлической посуды и ножи. К индивидуальным находкам относятся ременная пряжка и бубенец (таблица).

Таблица 1. Инвентарь подъемного материала с д. Юнусово

|

Категории находок |

Количество |

|

Фрагменты чугунной посуды |

10 |

|

Фрагменты гончарной керамики |

3 |

|

Ножи с черенковый рукояткой |

3 |

|

Фрагмент кубыза (?) |

1 |

|

Подкова для обуви (?) |

1 |

|

Пряжка |

1 |

|

Бубенец для лошадиной упряжки |

1 |

|

Итого |

20 |

По мнению исследователей, башкирам не было известно гончарное ремесло. Поэтому, по словам С.И. Руденко, отсутствие керамики у башкирского населения в начале XX в. было одним из важных отличий его от проживающих рядом русского и финно-угорских народов [10, С. 123].

Вместе с тем, полевые материалы собранные в ходе этнографических экспедиций в 1963 и 1968 гг. на северо-востоке

Башкортостана (Салаватский, Кигинский, юг Караидельского и юго-восток Белока-тайского районов), позволили сделать вывод С.Н. Шитовой что «в отличие от других районов у башкир по границе с Челябинской областью была гончарная посуда: различной формы горшки, кувшины, плошки, которые они покупали в ближайших городах и поселках: Усть-Катаве, Бердяуше и др.» [11, С. 119], что подтвер- ждается археологическими находками в виде фрагментов от керамических крынки и миски.

В этих же населенных пунктах покупалась металлическая посуда – «чугунные и медные кумганы, чугунные горшки» [11, С. 120], бытование которой так же подтверждается находками фрагментов чугунных котлов и сковороды.

К индивидуальным находкам относится несколько предметов. Поясная пряжка, изготовленная из металла, украшенная растительным рисунком, в центре которого отдельные элементы покрыты эмалью белого цвета. В полном сборе такие пряжки состоят чаще всего из четырех частей (двух бляшек, куда крепится сам ремень и деталей составляющих позицию по типу "папа" – "мама"). Подобная ажурная пряжка была обнаружена во время раскопок г. Мангазея на севере Западной Сибири существовавшего в XVII в. [12, С. 66; 13, С. 7. Рис. 5.4].

Бубенец – изготовлен из латуни путем штамповки, желтый, стенки тонкие, имеет номер («меру») №8, диаметр 35 мм. Корпус бубенца состоит из верхней и нижней половин. В верхней половине корпуса имеется 2 отверстия («глазки»), в нижнем 4 прорези. В верхней части находится ушко для подвески. Бубенцы на ошейнике подвешивались парами, т.е. справа и слева от центрального. Первые поставлены сверху, остальные, согласно их нумерации, ниже. С 18 декабря 1836 г. вышло постановление сената, в котором указывалось: "Запретить употребление колокольчиков всем тем, которые едут на собственных или вольнонаемных лошадях, предоставив оные одной почтовой гоньбе и чиновникам земской полиции, едущим по обязанностям службы" (земская полиция представляла собой аппарат земского суда). В 1860 г. снова был введен строгий запрет употреблять поддужные колокольчики не на почтовых лошадях. В этой связи с тридцатых годов XIX века в России распространилась традиция одевать на шеи всех трех лошадей ошейники, с укрепленными на них гирляндами бубенцов (арканами) [14, С. 168]. Это позволяет нам сделать вывод о том, что данный предмет может быть датирован серединой XIX – началом XX в.

Еще одной индивидуальной находкой можно считать каменную печать с арабской надписью обнаруженную в огородах д. Юнусовой и переданной Ю. Байдавлетовой в сентябре 1991 г. в музей им. С. Юлаева (в Книге поступлений числится под № 84 от 21.10.1992 г.). Печать принадлежала Абдулвагапу Абдулгафарову Габбасову 1806 г.р. проживавшему в д. Юнусово.

Итоговые положения:

В ходе комплексного историкоархеологического исследования д. Юнусово Салаватского района Республики Башкортостан были собраны архивные, опубликованные и картографические материалы позволяющие рассмотреть основные этапы развития деревни и проведено ее археологическое изучение.

В результате исследования на территории д. Юнусово был собран археологический материал датируемый XVIII – началом XX вв. характерезующий некоторые аспекты культуры и быта башкир указанного периода времени. Проведенные изыскания позволили локализовать местонахождение наиболее ранних участов населенного пункта, подтвержденные архивными материалами.

По мнению А.З. Асфандиярова деревня Юнусова возникла после 1755 г., по данным Ф.Г. Хисаметдиновой не позднее 1735 г. Имеющийся нумизматический материал косвенно подтверждает существование деревни с 1730 гг. Проведенные исследования в пределах местности, именуемой жителями д. Юнусово, «Иске йорт» (в пер. с башк. Старая деревня) археологического материала не выявили.

В результате воссоздания маршрута П.С. Палласа от д. Ерал до Идрисовской пещеры, уточнены возможные места расположения уничтоженных башкирских аулов, для более тщательного археологического изучения этих участков в будущем полевом сезоне.

Список литературы Историко-археологическое исследование д. Юнусово XVIII - начала XX вв.: (по материалам экспедиционного выезда в Салаватский район Республики Башкортостан в 2017 г.)

- Асфандияров А.3. История сел и деревень Башкортостана и сопредельных территорий. - Уфа: Китап. - 2009. - 744 с.

- Хисамитдинова Ф.Г. Названия башкирских населенных пунктов ХУI-ХIХ веков. - Уфа: Информреклама. - 2005. - 280 с.

- Западные башкиры по переписям 1795-1917 гг. Асфандияров А.З., Абсалямов Ю.М., Роднов М.И. - Уфа: Китап. - 2001. - 712 с.

- Материалы по истории башкирского народа. Том. IV (1800-1903 гг.) / Составители А.3. Асфандияров, Ю.М. Абсалямов, Р.М. Булгаков, Р.Н. Рахимов; Отв. редактор А.З. Асфандияров. - Уфа: ИИЯЛ УНЦ РАН. - 2009. - 132 с.

- Полный список населенных мест Уфимской губернии / под ред. Н.А. Озерова. - Уфа: Типография Губернского Правления. - 1896. - 534 с.