Историко-географические аспекты исследования нефтегазоносности Волгоградского Поволжья

Автор: Дьяченко Надежда Петровна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Статья в выпуске: 1 (84), 2023 года.

Бесплатный доступ

На основе применения пространственно-временного подхода рассмотрены историко-географические аспекты нефтегазо-геологических исследований территории Волгоградского Поволжья. Представлен вклад волгоградских ученых-геологов в изучение нефтегазоносности исследуемой территории.

Геологическое строение, нефтегазоносность, углеводородное сырье, месторождения нефти и газа, ученые-геологи

Короткий адрес: https://sciup.org/148325843

IDR: 148325843 | УДК: 551.4

Текст научной статьи Историко-географические аспекты исследования нефтегазоносности Волгоградского Поволжья

Научные основы для проведения исследований территории Волгоградского Поволжья на предмет обнаружения месторождения нефти и газа были заложены в трудах выдающихся русских ученых-геологов А.П. Павлова, А.Д. Архангельского, Е.В. Милановского, А.Н. Мазаровича, Н.С. Шатского в конце XIX – первой половине XX вв.[5].

Поисково-разведочные работы на нефть и газ вызывают необходимость выявления геологических структур, детализации их строения и составления обоснованного прогноза нефтегазоносности. В 1940-50-е годы, когда состоялись открытия ряда месторождений углеводородов (см. табл. 1), в организации и проведении геологоразведочных работ участвовали специалисты треста «Сталинграднеф-тегазразведка».

Этап открытия нефтегазовых месторождений, приуроченных к верхнему структурному этажу Русской платформы, в нашей области был завершен к концу 1950-х гг. Дальнейшие поиски и разведка углеводородного сырья должны быть связаны уже с глубинами нижнего структурного платформенного этажа, который к этому времени был ещё недостаточно изучен в геологическом отношении.

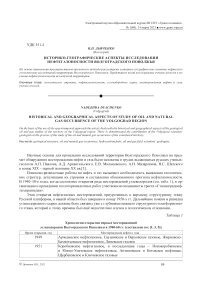

Таблица 1

Хронология открытия первых месторождений углеводородов Волгоградского Поволжья в 1940-60 гг. (составлено по: [1, 3, 5])

|

Время открытия, год |

Месторождения нефти и газа |

|

1949 |

Арчединское нефтегазовое, Саушинское и Верховское газовые, Жирновско-Бахметьевское нефтегазовое, Линевское газовое |

|

1951 |

Коробковское нефтегазовое, в последующие годы – Новокоробковское и Южно-Уметовское нефтегазовые, Антиповское и Котовское нефтяные, Щербаковское и Ключевское газовые |

|

Время открытия, год |

Месторождения нефти и газа |

|

1956 |

Ветютневское газовое |

|

1957 |

Миронычевское газовое, Зимовское нефтегазовое |

|

1958 |

Кленовское нефтегазовое, в последующие годы - Нижнедобринское нефтяное, Западно-Линевское и Новинское газовые |

|

1959 |

Абрамовское и Голубинское газовые, Шляховское нефтегазовое |

|

1960 |

Клетско-Почтовское газовое |

|

1966 |

Кудиновское нефтегазовое |

Для решения этой задачи на базе Центральной научно-исследовательской лаборатории (ЦНИЛ) треста «Сталинграднефтегазразведка» и других научных подразделений в апреле 1959 г. был создан Сталинградский научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности (СНИ-ИНГП). Руководил ЦНИЛ к этому времени Г.М. Яриков, а первым директором СНИИНГП был назначен В.И. Корнеев, ранее возглавлявший трест «Сталинграднефтегазразведка». В 1964-74 гг. обязанности директора ВНИИНГП (с 1970 г. института «ВолгоградНИПИнефть»), исполнял А.Г. Габриэлян, ранее главный геолог объединения «Нижневолжскнефть». Позднее работой института по открытию, разведке и оценке месторождений нефти и газа руководил В.Г. Калинин, а с 2000 г. институт «Волгог-радНИПИморнефть» возглавил А.М. Репей [4].

Благодаря многолетней деятельности научно-исследовательского и проектного института по обеспечению научного сопровождения всех проводимых геолого-поисковых работ к настоящему времени в Волгоградской области были обоснованы и внедрены проекты по более 100 месторождениям и 300 залежам нефти и газа. Основными нефтепродуктивными пластами являются терригенно-карбонатные отложения верхнего девона (франский ярус: семилукский, воронежский, евлановско-ливенский горизонты), нижнего и среднего карбона (турнейский, визейский ярус: бобриковский, тульский, алексинский горизонты, башкирский ярус) [5]. Открытые месторождения углеводородного сырья относятся к четырем нефтегазодобывающим районам Волго-Уральской и Прикаспийской нефтегазоносных провинций (см. табл. 2).

Таблица 2

Крупные месторождения нефти и газа нефтегазодобывающих районов Волгоградской области (составлено по: [1, 5])

|

Нефтегазодобывающий район |

Месторождения |

|

|

Нефтяные |

Газовые |

|

|

Арчединский |

Кудиновское, Ключевское, Ново-кочетковское |

Кудиновское, Весеннее, Верхов-ское |

|

Жирновский |

Памятно-Сасовское, Бахметьев- ское, Жирновское |

Восточно-Макаровское, Бахметь-евское |

|

Коробковско-Камышинский |

Авиловское, Антиповско- Балыклейское, Коробковское |

Южно-Уметовское, Коробковское |

|

Нефтегазодобывающий район Прикаспийской впадины |

Прибрежное, Алексеевское |

Малышевское |

С момента основания института в 1959 г. геологическое направление являлось одним из главнейших направлений деятельности по сопровождению геологоразведочных работ на всех этапах. С целью изучения геологического строения территории и оценки перспектив её нефтегазоносности, как науч- ной базы планирования поисково-разведочных работ, в институте были созданы специализированные лаборатории геологического направления - тектоники; стратиграфии и литологии; геоморфологии и неотектоники; гидрогеологии; геохимии нефти и др. Только в первое десятилетие существования НИПИ были получены основополагающие научные результаты по общей оценке нефтегазоносности территории области, которые остаются актуальными и в настоящее время.

Лабораторией тектоники долгое время руководил Г.А. Бражников. Составленные им схемы тектоники Нижнего Поволжья геологи-нефтяники использовали для поиска и открытия месторождений углеводородов в погребенных структурах. Сотрудники лаборатории выполняли составление структурных карт региона (Я.Ш. Шафиро), производили интерпретацию сейсмических профилей и корреляцию разреза по каротажным диаграммам (О.Г. Одолеев).

Лабораторию геоморфологии и новейшей тектоники возглавил с 1960 г. работавший в институте А.В. Цыганков, поставивший целью проводимых исследований изучение морфоструктур Нижнего Поволжья в связи с определением перпектив нефтегазоносности. В рельефе земной поверхности отражены результаты неотектонических движений в виде структур, сформировавшихся в новейший этап тектогенеза. В результате полевой съемки с описанием геологических обнажений, определением степени расчлененности рельефа, количества и глубины врезов речной и овражной сети, особенностей меандрирования рек и изучением других геоморфологических параметров, сотрудниками лаборатории (В.А. Брылев, Ф.У. Сапрыкин) прослеживались в рельефе закономерности проявления месторождений углеводородов Кудиновско-Коробковской зоны. По комплексу геоморфологических признаков А.В. Цыганков выделил наиболее перспективные в нефтегазоносном отношении морфоструктуры региона, которые были подвержены бурению уже в последующие годы и оказались продуктивными [2, с. 141–179].

Стратиграфию, литологию, фации и коллекторские свойства девонских отложений Волгоградского Поволжья начали изучать с 1948 г., но материалы бурения скважин Доно-Медведицкого вала и Терсинской депрессии в 1959–1960 гг. существенно дополнили имеющиеся научные представления. В обработке полученного при бурении кернового материала участвовали работники лаборатории стратиграфии девона ВНИИНГ П.А. Карпов, А.М. Назаренко, М.А. Нечаева, В.И. Шевченко [2, с. 17–39].

В 1960-1963 гг. В.М. Леонтьевым и П.А. Карповым было сделано научное предположение о возможности развития рифов во верхнефранских отложениях, что и подтвердилось с открытием Котовского месторождения. Рекомендации по поискам залежей нефти и газа в погребенном структурном этаже на больших глубинах (А.Г. Габриэлян, Ю.М. Львовский, Е.А. Масленников, М.А. Анисимова) привели к открытию Кудиновского и Антиповско-Балыклейского месторождений углеводородного сырья [4].

В 1970-е годы в связи со значительными объемами поисково-буровых работ в лаборатории терригенных коллекторов под руководством П.А. Карпова литологи-петрографы и палеонтологи-стратиграфы Г.П. Батанова, Н.В. Даньшина, В.Я. Табоякова и другие исследовали керн скважин и определяли петрофизических свойства пород, поднятых уже с глубин более 4 км. Исследования керна являются важнейшим источником знаний о свойствах пород-коллекторов и литолого-фациальных условиях осадконакопления в бассейне седиментации, что позволяет создавать палеогеографические и геологические реконструкции и прогнозировать открытие новых нефтяных площадей.

В эти же годы было предложено новое направление поисковых работ - аэрогеологическое. В комплексе нефтегазогеологических исследований особое место занимает использование материалов дистанционных съемок (разномасштабной аэрофотосъемки, космической фотосъемки и других). Сотрудники лаборатории аэрокосмогеологических исследований во главе с В.Ф. Мокиенко (В.М. Махонин, П.В. Медведев, В.П. Дьяченко, И.В. Осколков, В.А. Молодоженов, В.А. Прохоров) проводили геологогеоморфологическое дешифрирование дистанционных материалов, которые дополняли полученные результаты структурно-геоморфологических и палеогеографических исследований в сочетании с произведенным анализом новейших тектонических движений.

С 1970-х гг. А.Я. Куклинский начал активно внедрять в практику поисковых работ, в комплексе с геологическими и геофизическими методами, геохимическое направление исследований органического вещества. Впоследствии его трудами, как заведующего геохимической лабораторией института, была собрана уникальная коллекция из 4 тысяч образцов нефти со всего мира [4].

В 1980-е гг. под руководством заведуюшего сектором лаборатории геологии Прикаспия П.В. Медведева положено начало активному изучению геологического строения подсолевых палеозойских отложений западной части Прикаспийской впадины. П.В. Медведевым совместно с О.Г. Бражниковым была предложена новая модель геологического строения Волгоградской части Прикаспийской впадины и предбортовой ступени и дана оценка перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений палеозоя. В Волгоградском Правобережье уделялось внимание работам по выделению зоны развития перспективных структур и неструктурных ловушек в отложениях терригенного и карбонатного девона Кудиновско-Романовской зоны и её обрамлений.

В развитии геологического направления большая роль принадлежит сотрудникам лаборатории оперативного анализа геологоразведочных работ. Заведующий лабораторией Ф.У. Сапрыкин свою научную деятельность начинал в лаборатории неотектоники и геоморфологии А.В. Цыганкова. Совместно с А.А. Аксеновым (заместитель директора ИГиРГИ) и А.С. Саблиным (главный геолог Жирновско-го управления буровых работ), Ф.У. Сапрыкин составил комплексный анализ геолого-геофизического материала по Терсинской депрессии. В результате проведенных исследований в 1983 г. было открыто Терсинское многопластовое месторождение, где впервые нефть была получена из клинцовских отложений нижней части среднего девона [Там же].

В лаборатории стратиграфии и литологии под руководством В.М. Алешина выполняли научные исследования с применением методологии изучения ископаемой флоры и фауны в керновом материале первоклассные специалисты - В.И. Шевченко, А.В. Цыганкова (девон), Г.П. Золотухина, В.Я. Та-боякова (карбон), О.Б. Кетат (пермь). Исследованиями строения и распространения в Волгоградском Правобережье верхнедевонского рифостроящего комплекса успешно занималась Н.В. Даньшина. Спорово-пыльцевой анализ девонских отложений выполняла В.Н. Манцурова. Палинологический анализ уметовско-линевской толщи имел важное практическое значение для поиска нефтяных месторождений, связанных с органогенными постройками в верхнефранских отложениях. В.Н. Манцурова в 1987 г. обосновала фаменский возраст уметовско-линевской толщи, в которой позже был выделен новый волгоградский горизонт, введенный в стратиграфическую схему девона Русской платформы в 1999 г. по решению Девонской комиссии Межведомственного стратиграфического комитета России [Там же].

Трудами сотрудников лабораторий стратиграфии и литологии за многие годы исследований была создана шлифотека керна, состоящая из 10 млн шлифов по глубоким скважинам Волгоградской области и смежных регионов.

С проведением буровых работ в Прикаспийской впадине были открыты крупные залежи высокосернистых газов, возникли проблемы их освоения. Исследованию геохимии сероводорода и формирования залежей сернистых газов были посвящены работы Л.А. Анисимова, который систематизировал и произвел научный анализ распространения сероводорода и углеводородов в нефтегазоносных бассейнах [Там же].

Начиная с 1980-х годов, специалисты института уже востребованы в осуществлении научных проектов и за пределами Волгоградского региона - Тенгизское месторождение, Северный Каспий, Балтика и др. В послужном списке волгоградских специалистов нефтяной геологии – открытие, разведка и подготовка к разработке таких крупных месторождений области, как Котовское, Куди-новское, Антиповско-Балыклейское, Чухонастовское. В 1990-е гг. было открыто самое крупное месторождение Волгоградской области по запасам и наиболее благоприятное по условиям разработки – Памятно-Сасовское. В 1996 г. А.В. Бочкаревым и его коллегами выполнен подсчет запасов Памятно-Сасовского месторождения, впоследствии обеспечивавшее до 72% текущей добычи нефти Волгоградской области [1, 4]. Потенциальные запасы углеводородов в настоящее время приурочены к тектоническим структурам Приволжской моноклинали и Прикаспийской синеклизы.

Волгоградские ученые-геологи на протяжении многих лет обеспечили полное научное сопровождение всех проводимых в Волгоградском Поволжье геолого-поисковых работ, выполняя оценку, подсчет и учет запасов месторождений углеводородного сырья (см. табл. 3).

Таблица 3

Основные направления нефтегазогеологических исследований Волгоградского Поволжья в 1960-90 гг. (составлено по: [2, 4])

|

Исследования |

Персоналии |

|

Стратиграфическое расчленение осадочного разреза |

Карпов П.А., Г.М. Яриков, Г.П. Батанова |

|

Тектоническое районирование нефтегазоносных областей |

Л.Н. Розанов, Г.А. Бражников, Ю.М. Львовский, В.Н. Михалькова, Я.Ш. Шафиро, П.В. Медведев |

|

Новейшая тектоника и морфоструктуры Нижнего Поволжья |

А.В. Цыганков, В.А. Брылев, Ф.У. Сапрыкин, В.А. Прохоров |

|

Закономерности распространения терригенных и карбонатных коллекторов |

Ю.М. Львовский, Г.П. Батанова, П.А. Карпов, Г.М. Яриков, А.В. Шилин |

|

Исследования керна палеозойских отложений, стратиграфия и литология девона и карбона |

В.С. Лаврентьева, П.А. Карпов, В.М. Алешин, Г.П. Батанова, Н.В, Даньшина, В.А. Цыганкова, В.Я. Табоякова, В.Н. Манцурова, Г.П. Золотухина, О.Б. Кетат |

|

Геохимические методы поиска и исследования |

В.Н. Михалькова, А.Г. Габриэлян, А.Я. Куклин-ский, Л.А. Анисимов |

|

Аэрокосмогеологические исследования нефтегазоносных площадей |

В.Ф. Мокиенко, В.М. Махонин, В.П. Дьяченко, И.В. Осколков, В.А. Молодоженов, В.А. Прохоров |

|

Исследования солевых отложений, работы по бишофиту |

Н.П. Гребенников |

В заключение следует отметить, что преподавателями кафедр Волгоградского государственного социально-педагогического университета работали ученые-геологи волгоградского нефтяного НИПИ разных лет: А.В. Цыганков, Г.М. Яриков, В.А. Брылев, Ю.П. Самборский, В.А. Харланов, В.А. Прохоров, В.П. Дьяченко, В.В. Севостьянов. Председателями ГАК по географии в разные годы были Ф.У. Сапрыкин, Л.А. Анисимов. Выпускники-географы нашего университета в настоящее время успешно трудятся в различных научных и проектных институтах в области нефтяной геологии – К.К. Соловьев, А.В. Арестов, Н.В. Арестова и Е.В. Мелихова.

Список литературы Историко-географические аспекты исследования нефтегазоносности Волгоградского Поволжья

- Географический атлас-справочник Волгоградской области / под ред. В.А. Брылева. М.: Планета, 2014. С. 14-17.

- Геологическое строение и нефтегазоносность Волгоградской области // Труды ВНИИНГ. Вып. 1. М.: Гостоптехиздат, 1962.

- Дьяченко Н.П., Юшкова Е.С. Геоэкологические проблемы освоения минерально-ресурсной базы Волгоградской области // Электрон. науч.-образоват. журнал ВГСПУ "Грани познания". 2021. № 6(77). С. 24-28. [Электронный ресурс]. URL: http://grani.vspu.ru/files/publics/1638362784.pdf (дата обращения: 20.12.2022).

- На суше и на море: 50 лет истории института "ЛУКОЙЛ-ВолоградНИПИморнефть". Волгоград: РИА "Формат", 2009.

- Природные условия и ресурсы Волгоградской области / под ред. проф. В.А. Брылева. Волгоград: Перемена, 1995.