Историко-геоморфологические аспекты антропогенной трансформации водосборных бассейнов в пределах Волгограда

Автор: Дьяченко Надежда Петровна

Журнал: Грани познания @grani-vspu

Рубрика: География и геоэкологическое состояние Нижнего Поволжья

Статья в выпуске: 2 (55), 2018 года.

Бесплатный доступ

Рассмотрены этапы антропогенного преобразования рельефа Волгограда в историческом аспекте, приведены особенности антропоморфогенеза на дохозяйственном и ранних этапах освоения, в период беллигеративных воздействий. Дана характеристика современного антропогенного морфогенеза при градостроительстве.

Водосборные бассейны, урбогеоморфосистема, антропогенное рельефообразование, антропоморфогенез, антропогенная (техногенная) форма рельефа, геолого-геоморфологические процессы

Короткий адрес: https://sciup.org/14822671

IDR: 14822671 | УДК: 504.064.2:556.51(470.45)

Текст научной статьи Историко-геоморфологические аспекты антропогенной трансформации водосборных бассейнов в пределах Волгограда

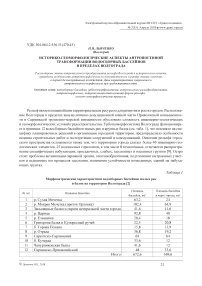

Рельеф является важнейшим территориальным ресурсом для развития и роста городов. Расположение Волгограда в пределах аккумулятивно-денудационной южной части Приволжской возвышенности и Сарпинской эрозионно-морской низменности обусловило сложность инженерно-геологических и геоморфологических условий градостроительства. Урбогеоморфосистема Волгограда функционирует в границах 12 водосборных бассейнов малых рек и крупных балок (см. табл. 1), что повлияло на специфику планировочных решений в организации городской территории, предопределило особенности ведения строительных работ и эксплуатации сооружений и коммуникаций. Освоение рельефа городского пространства осложняется также тем, что территорию города слагает более 40 инженерно-геологических элементов, 25 водоносных горизонтов, в том числе 8 техногенных; отмечается распространение специфических набухающих, просадочных, слабых, засоленных и насыпных грунтов [9]. Остро стоят проблемы активизации овражной эрозии, оползнеобразования, подтопления застроенных участков и вызванных им процессов засоления, изменения устойчивости возведенных зданий на набухающих грунтах.

Таблица 1

Морфометрические характеристики водосборных бассейнов малых рек и балок на территории Волгограда [2]

|

№ п/п |

Название бассейна |

Площадь бассейна, км2 |

Площадь бассейна в черте города, км2 |

|

1 |

р. Сухая Мечетка |

63,2 |

24 |

|

2 |

р. Мокрая Мечетка (приток Орловка) |

182,4 |

64,9 |

|

3 |

Засыпанные балки и овраги центральной части города |

41,6 |

41,6 |

|

4 |

р. Царица |

92,8 |

40 |

|

5 |

р. Ельшанка |

20,4 |

18 |

|

6 |

Григорова балка и Купоросный ручей |

22,4 |

20,8 |

|

7 |

б. Горная Поляна |

15,8 |

13,9 |

|

8 |

р. Отрада |

36,8 |

19,2 |

|

9 |

Сарептско-Сарпинский |

64 |

64 |

|

10 |

б. Кучерда |

33,6 |

12 |

|

11 |

Чапурниковская балка |

41,6 |

12 |

|

12 |

Сарпинско-Прикаспийский |

48 |

33,6 |

|

Итого |

672,6 |

369,6 |

|

Трансформация рельефа водосборных бассейнов правобережных притоков Волги в городской черте связана с планировочно-инженерной, строительной, эксплуатационной, транспортной и рекреационной деятельностью, осуществляемой в течение всего исторического периода хозяйственного использования городской территории.

На дохозяйственном этапе освоения хвалынской абразионно-аккумулятивной террасы, склонов и водораздельного плато Приволжской возвышенности, с эродированными долинами малых рек и балок, важнейшими процессами, формирующими рельеф, являлись плоскостной смыв, дефляция, линейная эрозия, флювиальные процессы, абразионная деятельность древнекаспийских морей и оползни.

С началом исторического этапа особую роль в рельефообразовании стал играть антропогенный фактор. К древним формам антропоморфогенеза относят стоянки, поселения, городища, курганные могильники. С самыми первыми антропогенными воздействиями на рельеф связано образование палеолитической стоянки – Сухая Мечетка (Сталинградская) возрастом около 170 тыс. лет [7]. В западной половине раскопа Сталинградской стоянки, расположенной в 1,5 км к западу от устья, археологом С.Н. Замятниным (1952) на площади 650 м2 обнаружены 4 крупных кострища и около 10 мелких диаметром до 0,5 м. По левому склону р. Сухой Мечетки в районе алюминиевого завода и по правому склону у пос. ГЭС археологической экспедицией под руководством Е.П. Мыськова (1982) установлено существование двух более поздних поселений срубной культуры, датируемых вторым тысячелетием до н. э., где выявлены антропогенные формы – котлован прямоугольной полуземляночной постройки и остатки наземного каменного сооружения. В XIII–XIV вв. существовало крупное городище времен Золотой Орды – Мечетное, которое располагалось на правом берегу Волги напротив истока Ахтубы, ныне застроенное микрорайоном Спартановка. В ходе раскопок, руководимых А.А. Ширинским-Ши-хматовым (1914) и Ф.В. Баллодом (1920), были исследованы несколько жилых золотоордынских построек и мавзолей. На западной окраине Мечетного городища находился крупный некрополь, состоящий из курганных насыпей и развалин мавзолеев [11].

К концу XVI в. антропогенные нагрузки на рельеф еще небольшие, антропогенные формы представлены оборонительными сооружениями и земляными укреплениями сторожевых пунктов для охраны границ Русского государства. В 1589 г. у впадения р. Царицы в Волгу на крутом берегу возникает окруженная рвом и валом крепость Царицын, а позднее, в 1718–1720 гг. была возведена укрепительная линия от Царицына к Паншину городку, состоящая из 12-метрового оборонительного вала, рва и четырех крепостей. К середине XVII в. рельеф местности испытывает существенные преобразования – территория Царицына с предместьями Александровским, Преображенским и Зацарицынским достигла 50 га, были проложены Московская и Астраханская дороги, устроена пристань. К 1900 г. население города достигает 70 тыс. человек, построены Волго-Донская и Тихорецко-Царицынская железные дороги, функционируют 4 чугунолитейных, 21 кирпичный и 2 известково-алебастровых завода, 10 паровых лесопилок, в 1890 г. проложен водопровод. Перед революцией в «Русском Чикаго» проживает уже 135 тыс. человек, работает 450 промышленных предприятий, в их числе металлургический завод «ДЮМО», металлообрабатывающий завод «Металлист», гвоздильно-проволочный завод братьев Серебряковых, 45 лесопильных, 43 кожевенных предприятия и др. [8]. Заводы размещались преимущественно вдоль Волги, поэтому наибольшим антропогенным преобразованиям, планировочным работам подвергалась береговая полоса. Среди крупных техногенных форм рельефа стоит упомянуть искусственную террасу для железнодорожного полотна, сооруженную между Долгим и Иркутским оврагами. Терраса препятствовала эрозионной деятельности Волги, поэтому оползни, возникавшие здесь, не находили своего естественного завершения, образуя характерный ступенчато-грядовый рельеф.

Благоустроенный центр Царицына резко контрастировал с окраинами, изрезанными овражно-балочными системами, плотно и беспорядочно заселенными (Космодемьянский овраг, местность «Кав- каз»), с резкой антропогенной активизацией склоновых процессов и неблагополучным экологическим состоянием.

Дальнейшее развитие территории города в довоенное время было связано с интенсивным строительством жилых массивов и пуском промышленных гигантов. Закладка Сталинградского тракторного завода весной 1928 г. с проводимыми масштабными планировочными строительными работами явилась первым крупным преобразованием рельефа в северной части города [5]. С развитием завода возводились и благоустраивались Верхний и Нижний поселки тракторостроителей.

С 1934 г. в городе развивается подземная урбанизация – были проложены магистральные водоводы больших диаметров с водозабором. Протяженность сети водопровода и канализации составляла 189 км. Развивается дорожный рельеф, площадь асфальтовых дорог достигла 1,5 млн м2. Были высажены новые парки и скверы, спланированы и озеленены откосы набережной, произведено благоустройство верхней и нижней террас набережной. Для защиты от суховеев вокруг города было заложено Зеленое кольцо протяженностью в 100 км [8].

В период Сталинградской битвы природно-антропогенный рельеф города подвергся дальнейшим значительным изменениям. Беллигеративный морфогенез проявился как в целенаправленном возникновении форм антропогенной денудации – гипорельефа при устройстве окопов, траншей, щелей, землянок, так и в образовании форм антропогенной аккумуляции – гиперрельефа при строительстве оборонительных валов, насыпей укрепрайонов. Оборонительные рубежи включали внутренний обвод «С», возводимый по линии Рынок – Орловка – Гумрак – Красноармейск протяженностью 120 км и объемом земляных работ 720 тыс. м3. Городской обвод «Г» проходил по окраинам Сталинграда от Рынка до Купоросного поселка протяженностью 45 км и объемом земляных работ 320 тыс. м3. В конце июля было завершено строительство секретного спецобъекта № 98 – командного пункта-бомбоубежища, сооружением которого руководил инженер В.К. Тройе. Силами «Метростроя» в откосе р. Царицы, сложенном глинами и песчаниками, на глубине 26 м от поверхности были пройдены две подходные штольни общей длиной 136 м, одна соединительная штольня длиной 60 м и четыре камеры для основных помещений полезной площадью 200 м2 [10]. Воздействие боевых операций на рельеф проявилось в понижении высотных отметок и образовании огромного количества воронок от взрывов. Территория города была выжжена огнем и перепахана военной техникой, взрывами бомб, снарядов, мин; 85% всего жилого фонда Сталинграда полностью уничтожено.

В послевоенный этап последовали масштабные восстановительные работы и активная застройка с последующим преобразованием геолого-геоморфологической обстановки. Первоначальное приспосабливание к природным элементам рельефа по мере роста территории города дополнялось нивелировкой территории, террасированием склонов, изменением или уничтожением микро- и мезоформ, созданием искусственных форм рельефа.

В северной части города осенью 1950 г. в пос. Рынок разворачивается строительство Волжской ГЭС. Объем земляных работ при сооружении котлована и дамб составил более 150 млн м3. Значительные планировочные работы развернулись также на строительных площадках алюминиевого, инструментального и других заводов города. Пораженность оврагами селитебных территорий в 1,5 тыс. га вызвала необходимость организации крупномасштабных работ по ликвидации оврагов, которые были начаты в центральной части города с 1956 г. Общий объем работ по ликвидации оврагов системы Банного, Касимовского, Долгого, Крутого и др. потребовал задействовать более 11 млн м3 грунта.

Наибольший размах на территории города приобретает жилищное строительство. При образовании жилых комплексов в планировочной структуре административных районов города учитывается рельеф водосборных бассейнов малых рек: для Тракторозаводского района – его расчленение с запада на восток долинами Мокрой Мечетки, Сухой Мечетки и Забазной балки. Первый жилой комплекс объединяет поселки Верхний, Линейный и Горный, ограниченные долиной Мокрой Мечетки. Второй жи- лой комплекс объединяет Спартановку и Рынок – пос. ГЭС. Спартановка располагается на хвалынской абразионной террасе, имеющей ширину 1,9 км, в междуречье Мечеток. Поселок ГЭС отделен от Спар-тановки долиной Сухой Мечетки. Остальные жилые комплексы располагаются в периферийной части района. Зареченский поселок расположен на Селезневом бугре, отделен долиной Мокрой Мечетки от основной части района и представлен частными домовладениями. Нижний поселок тракторного завода, застроенный пятиэтажными зданиями еще в довоенное время и восстановленный после войны, имеет выход к Волге. Замечетинский поселок находится на левом берегу Мокрой Мечетки вдоль продольной магистрали и застроен малоэтажными зданиями [8].

В результате хозяйственной деятельности и прямых техногенных воздействий возникают антропогенные денудационные и аккумулятивные формы рельефа площадного, линейного и точечного распространения. В пределах водосборных бассейнов Сухой и Мокрой Мечетки к ним относятся карьеры по добыче строительных материалов, выемки, дамбы, насыпи, площадки. Наиболее крупные здесь техногенные формы рельефа (в тыс. м3): песчаный карьер ГЭС (5100), песчаные карьеры в северной части района (147,3); железнодорожные и автомобильные выемки в районе Мокрой Мечетки (114; 120; 73,6; 28), пос. Селезневки (72), алюминиевого завода (6,6); отвал карьера ГЭС (375); автомобильные насыпи у пос. ГЭС (22,5), у монумента строителям ГЭС (200); автомобильные дамбы через Мокрую Мечет-ку (39), на Нижнем поселке (30), Спартановская автомобильная дамба (504); железнодорожные насыпи в районе алюминиевого завода (18,6), Мокрой Мечетки (230,4) [4].

На современном этапе освоения хозяйственная деятельность человека, приобретая все большую масштабность и разносторонность, существенно трансформирует рельеф и рельефообразующие процессы (табл. 2).

Таблица 2

Антропоморфогенез в пределах урбогеоморфосистемы Волгограда [1]

|

Антропогенно-геоморфологические системы |

Процессы |

Антропогенные (техногенные) формы рельефа |

|

Инженерно-строительные: гидротехнические, энергетические, промыщленные, селитебные, транспортно-коммуникационные, фортификационные, защитно-укрепительные, подземные различного назначения |

Техногенные: создание плотин, водохранилищ, выемок, насыпей, переформирование речных долин, выравнивание рельефа, заложение подземных и наземных выработок и коммуникаций. Природно-техногенные: просадки, провалы на освоенных строительством территориях, суффозия, затопление и подтопление, вторичное засоление грунтов |

Выработанные: поверхности срезания и выравнивания, котлованы, выемки, подземные выработки и тоннели, искусственные русла, каналы, чаши прудов и водохранилищ, террасированные и спланированные склоны. Аккумулятивные: насыпи, валы, дамбы, отвалы насыпные и намывные поверхности, террасы, пляжи. Техногенные: здания и сооружения, дороги, продуктопроводы, ГЭС, ТЭЦ, берегоукрепительные сооружения, мосты, водопропускные коммуникации, туннели и в целом инфраструктура населенных мест |

|

Антропогенно-геоморфологические системы |

Процессы |

Антропогенные (техногенные) формы рельефа |

|

Горнопромышленные: формирующиеся при открытой добыче полезных ископаемых |

Техногенные: закладка наземных выработок, насыпание отвалов. Природно-техногенные: эрозия, склоновые процессы (плоскостной смыв, осыпи, обвалы, оползни), подтопление, затопление |

Выработанные: карьеры, выработки, просадочные и провальные понижения, борозды размыва, овраги, оползни и оплывины на откосах. Аккумулятивные: отвалы. Техногенные: инфраструктура горно-промышленного комплекса |

|

Агрогенные: формирующиеся в процессе сельскохозяйственного землепользования |

Техногенные: подрезка и террасирование склонов, строительство оросительной сети, засыпка оврагов, рекультивация, подсыпка и замена почвы, распашка. Природно-техногенные: ускоренная эрозия, плоскостной смыв, дефляция, эоловая локальная аккумуляция на распаханных землях, суффозия, подтопление, вторичное засоление |

Выработанные: отрицательные формы микро- и нанорельефа на обрабатываемых землях, русла каналов, террасированные склоны, овраги, рытвины, дефляционные котловины, водохранилища, пруды. Аккумулятивные: насыпи, плотины, засыпанные овраги, намывные и насыпные рекультивационные формы. Техногенные: инфраструктура садово-дачных массивов |

На территории города наиболее преобразованными техноморфогенезом являются районы, приуроченные к хвалынской абразионной террасе и включающие промышленную и прилегающую к ней с плотностью 80% и выше селитебную застройку к северу от балки Отрада. Максимальные отметки рельефа не превышают +30...+50 м, уклоны не более 20–30. Коэффициент эрозионной расчлененности овражно-балочной сети Царицы составляет 1,2 км/км2 с глубиной вреза 30 м, Ельшанки – 1,4 км/км2 с глубиной вреза 28 м, Сухой Мечетки – 1,0 км/км2 с глубиной вреза 17 м. К югу от балки Отрада на хвалынской аккумулятивной террасе, Бекетовской низине и Сарпинской ложбине с отметками рельефа менее +20 м и уклонами 10–20 эрозионная расчлененность составляет 0,6 км/км2 [3]. Для этих южных районов города отмечена активизация заболачивания и засоления территории. Риски антропогенной активизации эрозионных процессов остаются на высоком уровне, поскольку территория Волгограда в целом на 48% поражена овражной эрозией, интенсивность роста достигает 8 м/год. Ежегодное отступание бровки правого берега Волги в черте Волгограда составляет в среднем 0,3–0,5 м, достигая в отдельные годы 2,5 м при протяженности размываемого берега около 30 км [6]. Нивелирование и асфальтирование поверхности, снижение уклонов, создание дамб, насыпей, ликвидация значительной части овражно-балочной сети изменили поверхностный сток, повысили уровень грунтовых вод, привели к прогрессирующему подтоплению и заболачиванию на площади порядка нескольких десятков км2 со скоростью от 0,15 до 1,3 м/год и более. Риски техногенной активизации оползневых процессов сохраняются в отношении почти 20 оползней из 110 существовавших прежде на 10 оползневых участках и развивающихся преимущественно в хвалынских отложениях. Наиболее крупными и опасными, угрожающими жилой застройке, остаются оползни в районе Волгоградского речного порта, в районе Горной Поляны и в бортах Царицы.

Завершена реализация проекта по укреплению трехкилометрового участка береговой линии в центральной части Волгограда, который предусматривает реконструкцию существующих противооползневых сооружений и возведение новых упорных стенок. Проект позволил укрепить береговые откосы многослойной конструкцией и создать искусственную террасу для нулевой продольной магистрали и парковой зоны новой набережной Волгограда в районе строящегося стадиона «Волгоград Арена». К числу крупных проектов следует отнести также строительство первой очереди мостового перехода через Волгу с сооружением дамб и эстакад общей длиной 7,2 км, с гидронамывом насыпи и укреплением откосов. Общая протяженность подземной части трассы метротрама из двух тоннелей составляет 7,1 км и имеет шесть подземных станций.

Современная застройка многоэтажными зданиями плотностью около 60% приурочена к склону Приволжской возвышенности и частично к водораздельному плато с отметками высот от +40...+50 м до +110...+120 м. Уклоны изменяются от 20–30 до 150–200. Эрозионная расчлененность за период хозяйственного освоения уменьшилась в среднем в 2 раза за счет замыва и засыпки естественных дрен, но общая протяженность овражно-балочной сети составляет в целом по городу 120 км. Склоны террасированы, территории спланированы под застройку. Направленность и интенсивность рельефообразующих процессов изменяется также в результате создания искусственных водотоков и водоемов. Существуют риски вторичных подвижек находящихся в стадии относительного покоя и образования новых оползней на правом склоне Царицы, Мокрой Мечетки, Отрады, оврагов Проломного, Букатин-ского, Дедушенковского, Вишневой балки. В районах распространения четвертичных и палеогеновых глин высоки риски объемных деформаций пород под действием набухания и усадки грунтов [6].

На водораздельном плато и частично в склоновой части Приволжской возвышенности преобладают слабо застроенные и незастроенные территории. Плотность индивидуальной застройки составляет 40% и ниже. Отметки высот +120...+152 м, уклоны незначительные, глубина вреза менее 10 м. Для частного сектора характерны неумеренный полив, неуправляемый сброс ливневых вод, прорывы во-донесущих коммуникаций, что приводит к подтоплению, активизации овражной эрозии и оползней, связанных с майкопскими глинами. Приводораздельные овраги образуются вдоль улиц с частными домовладениями в случае, если они спускаются по склонам и террасам к растущему оврагу. Антропогенно-геоморфологические риски обусловлены складированием отходов, которыми заполняются специально выделенные площадки полигонов хозяйственно-бытовых и промышленных отходов, шламо-накопителей. Рельеф местности используется населением для многочисленных несанкционированных свалок, что дополнительно дестабилизирует обстановку. Во многих отработанных карьерных выемках по добыче песчаного материала в районе Разгуляевки, Латошинки, ул. Еременко и др. произошло затопление карьеров, происходит дефляция открытых разработок и котлованов [3].

Таким образом, антропогенная трансформация рельефа в пределах водосборных бассейнов проявляется в изменении морфометрических показателей рельефа, качественного состава и мощности техногенных отложений, в ходе геолого-геоморфологических процессов. Морфодинамическая напряженность нарушает устойчивость природного рельефа и приводит к формированию зон эколого-геоморфологического риска. Рациональное использование рельефа, преодоление вероятных ошибок при проектировании и эксплуатации инженерных сооружений обеспечат геоморфологическую безопасность природопользования на урбанизированных территориях.

Список литературы Историко-геоморфологические аспекты антропогенной трансформации водосборных бассейнов в пределах Волгограда

- Антропогенная геоморфология/А.В. Аникеев . М.; Киев: Медиа-Пресс, 2013.

- Брылёв В.А., Самусь Н.А., Славгородская Е.Н. Родники и реки Волгоградской области. Волгоград: Михаил, 2007.

- Дьяченко Н.П. Геоморфологические опасности и риски территории Волгограда//Геоморфологические ресурсы и геоморфологическая безопасность: от теории к практике: материалы Всерос. конф. «VII Щукинские чтения» (М., 18-21 мая 2015 г.). М.: МАКС Пресс, 2015. С. 278-281.

- Дьяченко Н.П., Холодякова М.М. Антропогенная трансформация рельефа Тракторозаводского района города Волгограда//Изучение, сохранение и восстановление естественных ландшафтов: сб. ст. VI Всерос. с междунар. участием науч.-практ. конф. (г. Волгоград, 26-30 сентяб. 2016 г.). М.: Планета, 2016. С. 251-254.

- Дьяченко Н.П., Холодякова М.М. Исторические этапы антропогенного преобразования рельефа Тракторозаводско-го района Волгограда//Заповедное дело в Волгоградской области: современное состояние и перспективы развития: I Региональные эколого-краеведческие чтения (г. Волгоград, 23 марта 2017 г.). Волгоград: Ред.-изд. центр ВГАПО, 2017. С. 48-54.

- Инженерная геология и геоэкология Волгограда/В.Н. Синяков . Волгоград: ВолгГАСУ, 2007.

- Кузнецова Л.В. Стоянка Сухая Мечетка. Местонахождение Челюскинец II и Заикино пепелище//Археология Нижнего Поволжья. Волгоград, 2006. С. 19-26.

- Липявкин А.Ф. Волгоград. Исторический очерк. Волгоград: Ниж.-Волж. кн. изд-во, 1971.

- Самусь Н.А., Игнатенко О.Н., Самусь А.Н. Инженерная геология Волгоградской агломерации (практический опыт): моногр. М.: Геомаркетинг, 2010.

- Сталинградский городской Комитет Обороны в годы Великой Отечественной войны: документы и материалы/под ред. М.М. Загорулько. Волгоград: Издатель, 2003. Т.1.

- Энциклопедия Волгоградской области/под ред. О.В. Иншакова. 2-е изд., доп. и испр. Волгоград: Издатель, 2009.