Итоги международного проекта по исследованию проблем бедности в Нижегородской области: раздел 5

Автор: Ивашиненко Нина Николаевна

Журнал: Народонаселение @narodonaselenie

Рубрика: Проблемы бедности

Статья в выпуске: 2 (40), 2008 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14347291

IDR: 14347291

Текст статьи Итоги международного проекта по исследованию проблем бедности в Нижегородской области: раздел 5

С оциальные трансферты являются важным источником доходов российских граждан и предоставляются в форме пенсий, денежных пособий, натуральных выплат и субсидий на оплату услуг, а также натуральных льгот. За период 2004–2006 гг. они подверглись существенному реформированию. Повысились размеры пенсий и страховых пособий (единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет), ежемесячного пособия на детей в малообеспеченных семьях, которые с 2005 г. вновь выплачиваются из регионального бюджета, проведена монетизация льгот.

Кроме социальных трансфертов, в доходах домохозяйств важную, а иногда и определяющую роль, играют частные трансферты в виде денежной помощи родственников и алиментов, выплачиваемых отцами детям, оставшимся с матерью после развода. Регулярность выплаты и размеры алиментов влияют на уровень жизни семей и в последние годы становятся заметным фактором благосостояния в связи с ростом числа разводов и широким распространением теневых заработков отцов.

Денежные социальные трансферты

Большинство обследованных домохозяйств (свыше 70%) получает тот или иной вид социальных выплат, причем основная доля приходится на пенсии (59% домохозяйств, опрошен- ных в 2006 г., имеют в своем составе получателей пенсии). Старение населения влияет на тенденцию роста доли семей с пенсионерами (табл.1).

Если исключить из рассмотрения пенсии как наиболее массовый вид социальных трансфертов, то доля домохозяйств, имеющих тот или иной вид социальных выплат, составляет в среднем 33%. По сравнению с 2004 г. эта доля снизилась на 7 процентных пунктов в основном за счет получателей пособий на детей и жилищных субсидий. Причиной явилось введение процедуры обязательного переоформления права на пособие с представлением подтверждающих документов в органы социальной защиты, проведенной к 2005 г.

Среди семей с детьми снижение доли получателей социальных трансфертов в меньшей степени коснулось групп экстремальной бедности (неполные и многодетные семьи), что может служить косвенным показателем усиления адресности социальных выплат.

Среди домохозяйств, получающих социальные выплаты (кроме пенсий), только один вид отмечается у 3/4 домохозяйств, два – у 18% и три – у 4%. Социальные выплаты (помимо пенсий) связаны, главным образом, с рождением и воспитанием детей (пособия по беременности и родам, единовременные при рождении ребенка, по уходу за ребенком до полутора лет), а также с низкими доходами (ежемесячные пособия на детей), поэтому основная их концентрация наблюдается в семьях с детьми. Два и более вида социальных выплат имеют более трети сложных многопоколенных семей с детьми и 42% неполных. Одинокая молодежь и молодые супружеские пары лишь на 9–11% включены в программы социальных выплат.

Социальные выплаты (помимо пенсий) в большей степени затрагивают бедные семьи, среди них концентрация получаемых пособий особенно высока (30% имеют 2 и более вида социальных выплат по сравнению с 8% у домохозяйств с более высокими доходами). Однако эти выплаты не достаточны и поэтому не способны вывести из состояния бедности. Кроме того, среди бедных домохозяйств (располагаемые ресурсы ниже прожиточного минимума) 20% полностью исключены из системы социальных трансфертов.

Группа домохозяйств, не включенных в систему социальных трансфертов в том или ином виде, т.е. не получающих ни пенсий, ни социальных пособий или субсидий, за период между обследованиями в среднем по области стабильна, с некоторой тенденцией к повышению (с 26,2 до 27,7%).

Пенсии. Этот наиболее распространенный вид социальных выплат встречается в домохозяйствах всех демографических типов и уровней материального обеспечения, поскольку даже в молодых возрастах возможно получение пенсии по инвалидности или по потере кормильца, а доля сложных многопоколенных домохозяйств в России имеет тенденцию к росту 1 .

Пенсионное законодательство России определяет несколько видов пен- сий, от которых зависит размер получаемой выплаты. Это трудовые пенсии (по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца), пенсии по государственному пенсионному обеспечению и социальные пенсии. Распределение пенсионеров по видам пенсий относительно стабильно: как и в 2004 г., последнее обследование показало, что у подавляющего большинства пенсионеров в Нижегородской области пенсии назначены на основании трудовых отношений (76% – пенсионеры по старости, 11% – прочие трудовые, 4% пенсионеров охвачены государственным пенсионным обеспечением как военнослужащие, участники ВОВ, федеральные госслужащие, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф). Социальные пенсии имеют примерно 9% пенсионеров.

Неоднозначная ситуация сложилась с динамикой размера пенсионных выплат, которые в обследовании 2006 г. учитывались вместе с компенсациями за отмену натуральных льгот. За период между двумя обследованиями средняя пенсия выросла в 1,47 раза. Однако в соотношении с прожиточным минимумом пенсионера она даже несколько снизилась. По данным государственной статистики видно, что повышение пенсий не компенсировало рост потребительских цен, и это стало основной причиной сложившейся динамики.

С учетом ЕДВ доля пенсионеров по старости за чертой бедности практически не изменилась, но доля обеспеченных несколько снизилась (табл. 2).

Кроме размера пенсии, на уровень жизни пенсионеров влияет их семейное положение и занятость. Одинокие пенсионеры и супруги пенсионного возраста по уровню жизни оказыва-

Масштабы включенности домохозяйств в систему социальных трансфертов, %

Таблица 1

|

Доля домохозяйств, получающих какой-либо вид социальных трансфертов (кроме пенсий) |

Доля домохозяйств, в состав которых входят пенсионеры |

|||

|

2004 г. |

2006 г. |

2004 г. |

2006 г. |

|

|

Все домохозяйства |

40,4 |

32,8 |

54,4 |

58,8 |

|

Домохозяйства лиц трудоспособного |

10,1 |

9,6 |

18,5 |

19,2 |

|

возраста Домохозяйства лиц пенсионного возраста |

36,1 |

32,8 |

100,0 |

100,0 |

|

Домохозяйства лиц трудоспособного и |

17,2 |

18,2 |

100,0 |

100,0 |

|

пенсионного возрастов Семьи с детьми-ижди- |

29,5 |

26,9 |

45,0 |

47,5 |

|

венцами старше 16 лет (учащиеся) Семьи с детьми до 16 лет, 67,9 |

51,3 |

28,5 |

31,7 |

|

|

в том числе: |

||||

|

супруги с 1 ребенком |

60,9 |

43,7 |

23,7 |

23,9 |

|

супруги с 2 и более детьми |

73,6 |

58,8 |

20,9 |

25,4 |

|

неполные семьи |

76,9 |

62,1 |

43,4 |

52,6 |

|

с детьми |

||||

Таблица 2

Распределение пенсионеров по старости по уровню располагаемых ресурсов в зависимости от состава домохозяйства, %

|

Все получатели пенсии по старости |

Живут одни (одинокие или супруги-пенсионеры) |

Живут в семьях с родственниками |

||||

|

2004 г. |

2006 г. |

2004 г. |

2006 г. |

2004 г. |

2006 г. |

|

|

Всего в том числе по группам располагае мых ресурсов (в ПМ): |

100,0 - |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

до 0,5 ПМ |

0,6 |

1,3 |

- |

- |

1,3 |

2,9 |

|

0,5–1 |

12,6 |

13,4 |

5,7 |

5,8 |

21,5 |

22,8 |

|

1–1,5 |

37,9 |

37,1 |

40,8 |

40,4 |

34,2 |

33,1 |

|

1,5–2 |

22,6 |

24,9 |

24,1 |

29,7 |

20,7 |

18,9 |

|

2–3 |

16,6 |

14,1 |

17,6 |

13,8 |

15,3 |

14,4 |

|

свыше 3 ПМ |

9,7 |

9,2 |

11,8 |

10,3 |

7,0 |

7,9 |

ются в лучшем положении, чем пенсионеры, живущие в семьях с родственниками: среди домохозяйств пенсионеров доля бедных не превышает 6%, тогда как в сложных домохозяйствах таких более четверти. Зачастую родственники находятся на частичном или полном иждивении пенсионера.

В среднем, почти 45% опрошенных пенсионеров живет с родственниками, причем каждый пятый из них имеет постоянную или временную работу.

Какова доля пенсионных выплат в располагаемых ресурсах семей? В среднем, они составили 54% по обследованию 2006 г., что мало отличается от уровня 2004 г. Более заметен рост доли пенсионных выплат в располагаемых ресурсах одиноко проживающих пенсионеров, но и здесь он не превышает 6 процентных пунктов – с 74 до 80%. Менее всего роль пенсий заметна в располагаемых ресурсах сложных многопоколенных семей с детьми, где они составляют пятую часть.

Такимобразом,нуждаемостьпожи-лого населения в социальной поддержке не всегда связана только с относительно низким уровнем пенсий, а часто зависит от доходов совместно живущих родственников, т.е. определяется иждивенческой нагрузкой на пенсию, в которую она изначально не заложена.

Ежемесячные пособия на детей малообеспеченным семьям. Этот вид социальных трансфертов последние 3 года устанавливается регионами и ими финансируется. С середины 2005 г. в Нижегородской области пособия были повышены с 70 до 100 руб., для детей в семьях матерей-одиночек – с 140 до 200 руб., для неполных семей, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, а также детей военнослужащих срочной службы – с 105 до 150 руб.

Повышение в 2005 г. размера пособия на детей практически не изменило их долю в бюджетах семей-получателей, оно не играет роли реальной поддержки бедных семей с детьми: в среднем они составляли 1,2% в располагаемых ресурсах семей-получателей в 2004 г. и 1,4% – в 2006 г. Даже для самых бедных (до 0,5ПМ) эта доля не превышает 4%. Это не удивительно, поскольку реально (в соотношении с ПМ ребенка) пособие осталось на том же уровне – 3%, а для матерей-одиночек – 6%.

На сегодняшний день сохраняется положение, по которому право на пособие имеют супруги или одинокий родитель, чьи душевые денежные доходы ниже ПМ. При этом реально учитываются только денежные доходы, которые возможно проконтролировать по представленным документам (заработная плата по официальному месту работы, алименты, пособия, пенсии) семейной ячейки с несовершеннолетними детьми, а не всех членов домохозяйства. Несмотря на то что пособие является разновидностью адресной помощи малоимущим, его назначение организовано по типу социального обеспечения отдельных категорий граждан. Пособие выдается не домохозяйству, а ячейке «родители (опекуны) – дети», т.е. на первый план выдвинуто детское иждивение, а не нуждаемость, связанная с иждивением. Однако статус малоимущих корректно может быть определен только на основе домохозяйства. И наконец, по-прежнему размеры пособия зависят лишь от категории получателя (полные семьи, семьи матерей-одиночек, неполные семьи, где один из родителей уклоняется от уплаты алиментов, семьи военнослужащих срочной службы), а потому не нацелены на компенсацию недостающего дохода.

Используя показатель располагаемых ресурсов домохозяйств с детьми, мы «улучшаем» их материальное положение по сравнению с тем, которое было объявлено ими по закону о пособиях на детей, где учитываются лишь

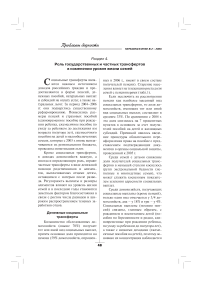

Рис. 1 . Распределение семей-получателей пособий на детей по уровню располагаемых ресурсов, %

текущие денежные доходы. Данные обследований показывают, что среди получателей лишь половина имеет располагаемые ресурсы ниже ПМ, и еще треть семей находится в группе малообеспеченных с высоким риском бедности (от 1 до 1,5 ПМ), которых также необходимо считать нуждающимися в социальной поддержке. Это обусловлено тем, что в ПМ не учтены затраты семей на охрану здоровья и образование детей, которые постепенно становятся платными.

Нужно отметить, что новая система контроля нуждаемости, когда заявитель обязан предоставить документы, подтверждающие низкие доходы, даже при всей ограниченности информации о располагаемых ресурсах семьи, дает свои результаты: по сравнению с 2004 г. пособия на детей становятся более адресными, т.е. в большей степени доступ к этому виду помощи имеют бедные семьи с де- тьми: среди получателей пособий доля семей с доходами ниже 1,5ПМ увеличилась с 64% в 2004 г. до 80% в 2006 г. (рис. 1).

Другие виды социальных трансфертов. Остальные группы социальных трансфертов: материнские пособия, пособия, включающие поддержку малообеспеченных, - затрагивают в среднем от 2 до 9% домохозяйств. Материнские страховые пособия за период между обследованиями увеличились: единовременное пособие при рождении (усыновлении) ребенка выросло с 4500 до 8000 руб.; ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет увеличено с 500 до 700 руб. в месяц. Региональные органы власти повысили размеры пособия детям-сиротам с 1982 руб. до 2170–3460 руб.; установили денежные выплаты лицам из числа детей-сирот, обучающимся в учреждениях образования после дости-

Таблица 3

Структура домохозяйств, получающих жилищные субсидии и льготы на оплату ЖКУ, %

Специфика каждого вида пособий определяет профиль их получателей. Так, материнские пособия затрагивают семьи с детьми, независимо от дохода. Их роль значительно выше ежемесячных пособий на детей, они составляют в среднем 16% в располагаемых ресурсах домохозяйств-получателей.

Остальные виды социальных выплат, включая адресные пособия, при относительном росте числа получателей теряют свою роль в бюджетах семей. Адресная материальная помощь от местных властей (в том числе единовременные или ежемесячные социальные пособия) играет относительно заметную роль в бюджетах домохозяйств-получателей, но их число незначительно.

Жилищные субсидии. По данным административной статистики, число семей, получавших субсидии на оплату ЖКУ в 2006г. составляло 5,5% от общей численности домохозяйств; среднемесячный размер субсидии на семью-получателя – 552 руб., что почти в два раза выше, чем в 2004 г.

По масштабам распространения жилищные субсидии находятся на одном уровне с пособиями на детей в малообеспеченных семьях – субсидии получали 16% домохозяйств. Среди одиноких пенсионеров и неполных семей доля получателей субсидий выше. При этом, доля субсидий в располагаемых доходах домохозяйств-получателей в среднем не превышает 9%, но для крайне бедных (располагаемые ресурсы ниже 1/2 ПМ) эта доля близка к трети бюджета.

Социально-демографическая структура получателей жилищных субсидий в период между обследованиями практически не изменилась: как и прежде, 40% получателей – это домохозяйства пенсионеров, а 43% – семьи с детьми, в том числе неполные составляют 18% (табл. 3).

Получатели субсидий концентрируются главным образом в средних группах (от 1 до 2 ПМ), а бедные составляют не более трети. Причина этого кроется в самом принципе предоставления: принимаются во внимание не низкие доходы проживающих, а соотношение оплаты за социальную норму жилья и доходы членов домохозяйства, зарегистрированных на данной площади.

Натуральные социальные трансферты (льготы)

По данным обследования, 48% домохозяйств имеют в своем составе людей, законодательно получивших право на различные льготы, и почти 14% имеют право на льготы по 2 и более основаниям.

Среди небедных семей представительство лиц, имеющих право на льготы, выше, чем среди бедных. В группе крайне бедных домохозяйств (с располагаемыми ресурсами ниже 1/2ПМ) только 35% имеют в своем составе льготополучателей, тогда как среди относительно обеспеченных – 49%. Это определяется принципами их предоставления.

Согласно действующему законодательству, право на льготы, в основном, имеет пожилое население страны, оно отмечено за заслуги перед государством или ограничено в жизнедеятельности в связи с состоянием здоровья. Введение повышенных компенсаций за льготы для инвалидов привело к массовой регистрации инвалидности (в 2006 г. число инвалидов среди обследованного населения выросло в 1,5 раза по сравнению с 2004 г.). Ежемесячная выплата компенсаций региональным льготникам в Нижегородской области в 2005 г. была установлена в размере 205–275 руб. Кроме того, пенсионерам, не имеющим льготного статуса, выплачивалась ежеквартальная денежная компенсация проезда в размере 300 руб.

Переход к показателю «количество льгот на домохозяйство» позволил подтвердить факт широкого распространения этого вида социальной поддержки: половина домохозяйств имеет право на льготы и получала их в течение последних 12 месяцев (2006 г.). В среднем на одно домохозяйство в 2006 г. приходилось 2,5 случая получения льгот. Среди существующих видов льгот самое широкое распространение имеют льготы на оплату ЖКУ и транспортные льготы (35% и 27% соответственно). На третьем месте по распространенности в 2004 г. стояли льготы на лекарства и медицинские аппараты (11%). Однако в 2006 г. их опередили льготы по налогам, которые выросли с 6 до 14%.

Льготы на оплату ЖКУ. Процесс монетизации льгот в Нижегородской области не коснулся самого распространенного их вида – льгот на оплату ЖКУ. В денежном выражении доля льгот на оплату ЖКУ составляет 6% располагаемых ресурсов домохозяйств-получателей. Для самых бедных (ниже 1/2ПМ) они имеют гораздо больший вес – 15% располагаемых ресурсов.

Если рассматривать динамику социально-демографической структуры получателей, то становится очевидным усиление акцента на семьи с детьми и снижение доли пожилых, которая, однако, остается самой высокой в структуре получателей льгот: четверть получателей составляют одинокие пенсионеры и еще 18% – пожилые супруги без детей.

Оценка последствий монетизации льгот. Процесс замены части льгот на денежные компенсации вызвал серьезные опасения еще в период подготовки закона к реализации. Около 10% получателей льгот посчитали, что переход на новую систему никак не изменит их положение, и примерно столько же полагали, что они от этого только выиграют (в малом городе и сельских населенных пунктах таких ответов больше, чем в областном центре). Но самой многочисленной группой оказалась та, где люди предсказывали ухудшение своего положения после введения в действие новых правил.

Опрос 2006 г. показал, что для большинства из них замена льгот денежными компенсациями никак не отразилась на материальном положении и на доступности монетизированных услуг. Примерно 14% льготников отметили ухудшение материального положения, доступности транспорта и лекарств, но только 5% смогли оценить как негативное влияние монетизации на доступность санаторно-курортного лечения.

Влияние на материальное положение льготников. Улучшение материального положения в результате замены льгот денежной компенсацией отметили 22% льготников, причем небедные отмечали это даже чаще, чем бед- ные: 23,3% против 17% (табл. 4). Явно позитивный эффект демонстрируют те группы, которые не пользовались льготными услугами, а сейчас имеют возможность тратить дополнительные доходы на другие нужды.

Влияние на доступность транспорта. Не почувствовали изменений в доступности транспорта 68% льготников, а затруднились ответить на этот вопрос 8%, причем среди бедных не определили свою позицию почти 16%. Особенно часто затруднялись с ответом жители сельских районов, где ситуация не менялась. Негативных ответов о влиянии реформы на доступность транспорта больше, чем позитивных, однако для областного центра этот эффект проявился сильнее (транспорт здесь стал менее доступен для 19% льготников, и только 6% отметили улучшение ситуации).

Влияние на доступность лекарств. Чуть больше половины респондентов ответили, что реформа никак не пов-

Таблица 4

Как отразилась замена льгот денежными выплатами на материальном положении льготников и доступности услуг*, %

(обследование 2006 г.)

|

Влияние на материальное положение льготников |

Влияние на доступность транспорта |

Влияние на доступность лекарств |

Влияние на доступность санаторнокурортного лечения |

|||

|

все |

бедные |

не бедные |

||||

|

Замена никак не повлияла |

52,8 |

50,9 |

53,2 |

68,3 |

53,3 |

82,2 |

|

Улучшилось, так как 22,2 льготы практически не получал |

17,0 |

23,3 |

9,2 |

21,8 |

1,8 |

|

|

Ухудшилось, так как 14,3 денежные выплаты меньше рыночной стоимости получаемых услуг |

13,2 |

14,5 |

14,1 |

13,5 |

5,3 |

|

|

Затруднились ответить |

10,7 |

18,9 |

9,0 |

8,4 |

11,4 |

10,7 |

|

Всего льготников |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

* Ответы респондентов, относящихся к льготным категориям населения.

лияла на доступность лекарств, и еще 11% затруднились ответить на этот вопрос (табл. 4), но 22% льготников отметили, что лекарства стали более доступны, а 14% высказали обратную точку зрения.

Влияние на доступность санаторно-курортного лечения. Подавляющее большинство ответов (82%) характеризует ситуацию как неменяющую-ся. Еще 11% респондентов никак не определили своего отношения. Такие ответы связаны в большей степени с тем, что услуги санаторно-курортного лечения предоставлялись крайне редко. Лишь 2% респондентов указали на позитивные сдвиги в доступности этого вида услуг, а 5% – на ухудшение ситуации, причем, как и в случае других видов монетизированных услуг, ответы льготников областного центра отличаются большим негативом.

Сложности в использовании своего права на бесплатные льготы побуждали льготников отказываться от социального пакета, включающего льготы на лекарства, санаторно-курортное лечение и проезд в пригородных поездах. По данным обследования 2006 г., 2/3 опрошенных льготников отказались от соцпакета, чаще это делают не бедные, но разрыв между бедными и не бедными в этом вопросе не велик (65% бедных и 68% не бедных).

Частные трансферты

Алименты. Уровень жизни неполных семей, образовавшихся после распада брака, напрямую зависит от материальной поддержки детей, оставшихся с матерью после развода. Подавляющее большинство опрошенных женщин, имеющих право на получение алиментов на детей по суду или по договоренности 1, как в 2004 г., так и в 2006 г., имеют матери- альную поддержку для воспитания детей со стороны отцов (83%). Более трети урегулировали вопрос о материальной поддержке детей без обращения в суд. В последние десятилетия женщины все чаще идут на выплаты по договоренности, поскольку в этом случае реже отмечаются задержки с выплатой, а уровень алиментов даже несколько выше.

Регулярность выплат алиментов связана с прекращением массовых задержек заработной платы, однако неформальная, нигде не декларируемая, занятость отцов продолжает оставаться основной причиной низких размеров алиментов. Они играют в среднем относительно небольшую роль – 12% денежных доходов семей-получателей, для материнских семей – 14%, и эти цифры стабильны (табл. 5). Средний размер алиментов как в 2004 г., так и в 2006 г., не достигал половины прожиточного минимума ребенка. Минимальный и максимальный размер алиментов, которые получают опрошенные женщины, также стабилен: минимальный находился на уровне 200 рублей в месяц, а максимальный – 4500–5000 руб.

Менее 10% полученных алиментов на детей в среднем были равны или превышали уровень прожиточного минимума ребенка, в который, однако, не входят затраты на образование и медицинское обслуживание. Основная тяжесть по материальному обеспечению детей ложится на матерей, а рост платности услуг образования и охраны здоровья делают эту задачу особенно сложной. Отсюда

Роль отдельных видов частных трансфертов в располагаемых ресурсах домохозяйств, %

Таблица 5

|

Виды частных трансфертов |

Год |

Доля семей, получающих данный вид трансфертов (среди всех домохозяйств) |

Доля семей, получающих алименты (среди семей после развода) |

Доля данного вида трансфертов в располагаемых ресурсах семей-получателей |

|

Алименты |

2004 |

3,9 |

84,1 |

12,5 |

|

2006 |

3,5 |

82,6 |

12,4 |

|

|

Материальная помощь |

2004 |

15,0 |

- |

21,7 |

|

от друзей и родственников |

2006 |

12,2 |

- |

20,6 |

Таблица 6

Участие домохозяйств разного уровня материальной обеспеченности в системе межсемейной поддержки

|

Участвуют в обмене и материальной помощью и услугами |

Участвуют только в обмене материальной помощью |

Участвуют только в обмене услугами |

Не участвуют ни в одном из видов взаимной поддержки |

|||||

|

2004 г. |

2006 г. |

2004 г. |

2006 г. |

2004 г. |

2006 г. |

2004 г. |

2006 г. |

|

|

Все домохозяйства в том числе по группам располагаемых ресурсов (в ПМ): |

37,3 |

35,5 |

25,2 |

24,1 |

9,3 |

7,4 |

28,2 |

33,0 |

|

до 0,5 ПМ |

13,8 |

30,8 |

31,0 |

15,4 |

3,5 |

11,5 |

51,7 |

42,3 |

|

от 0,5 до 1 |

31,9 |

30,2 |

25,5 |

25,3 |

11,8 |

5,6 |

30,8 |

38,9 |

|

от 1 до 1,5 |

32,6 |

32,0 |

23,4 |

22,0 |

8,9 |

7,1 |

35,1 |

38,9 |

|

от 1,5 до 2 |

43,0 |

37,4 |

23,5 |

24,9 |

19,6 |

8,8 |

23,9 |

28,9 |

|

от 2 до 3 |

40,1 |

41,2 |

25,6 |

24,3 |

8,3 |

8,0 |

26,0 |

26,5 |

|

3ПМ и более |

46,7 |

45,9 |

30,6 |

28,9 |

7,8 |

7,4 |

15,0 |

17,8 |

частота обращений матерей из неполных семей за предоставлением государственной социальной помощи, особенно в случае задержки выплат, которые достигают иногда нескольких лет (максимальная длительность задержки, по данным обследования, 48 месяцев).

Межсемейная солидарность. Тесные социальные (семейные, соседские, дружеские) связи, выражающиеся в оказании помощи деньгами, продуктами или услугами, – явление традиционное для России. Исследования показывают, что взаимная поддержка на семейном или дружеском уровне сохраняется: по данным обследования

2006 г., лишь треть домохозяйств не получали и сами не оказывали другим поддержку – материальную помощь и услуги (табл. 6).

Основной формой материальной помощи является финансовая помощь – регулярная или время от времени в случае необходимости. Например, оплата дорогостоящего лечения, отдыха, учебы, покупки квартиры или машины. Другой формой материальной помощи является помощь продуктами питания, в основном выращенными на собственном приусадебном или садовом участке. Эта форма межсемейной взаимопомощи чаще присутствует в сельской местности или в неболь- ших городах, чей образ жизни мало отличается от сельского.

Бесплатные услуги, оказываемые или получаемые, охватывают различные стороны жизнедеятельности семьи: от элементарной помощи в быту (стирка, уборка, покупка продуктов, приготовление еды), ухода за детьми и престарелыми до строительства или ремонта дома, пошива одежды, предоставления своего жилья для проведения отпуска родным и друзьям. Кроме того, помощь может заключаться в бесплатном оказании профессиональных консультаций и услуг (медицинских, юридических, педагогических), а также в устройстве на работу или в поиске дополнительной работы. Все эти виды межсемейной солидарности приобретают сегодня особую ценность в связи с удорожанием бытовых услуг и почти полным ее исчезновением в сельской местности.

Материальная помощь от родственников и друзей по масштабам распространения сопоставима с такими видами социальной помощи, как пособия на детей. Доля домохозяйств, получающих материальную помощь от родственников или друзей, составила 12% (15% в 2004 г.), причем ее роль более значима, чем роль социальных пособий (21% в располагаемых ресурсах).

Помощь родственников охватывает не только бедные семьи, а все группы домохозяйств вне зависимости от их уровня жизни. Однако обследования показывают усиление «адресности» оказания материальной поддержки не только со стороны государства, но и со стороны родственников: доля получателей среди самых бедных (располагаемые ресурсы ниже 1/2ПМ) растет, а среди относительно обеспеченных резко падает (с 30 до 16%). В числе основных получателей материальной помощи как в 2004 г., так и в 2006 г., выделяются неполные семьи и семьи с относительно большим числом детей, а также молодежь, проживающая отдельно от семей: 17–28% этих категорий получают материальную поддержку со стороны родных и друзей. Для молодежи, живущей отдельно, материальная помощь родных составляет более трети их располагаемых ресурсов, для неполных семей – более пятой части.

Что касается обмена услугами, то расширение платности многих видов услуг повышает ценность безвозмездной помощи со стороны близких и друзей, что актуально для самых бедных: среди них доля получающих помощь в виде услуг значительно выросла (с 3% в 2004 г. до 23% в 2006 г.).

Таким образом, независимо от уровня материального благополучия, подавляющее большинство домохозяйств входит в круг взаимной помощи и поддержки. В большей степени в эту систему включена молодежь, особенно молодые супружеские пары, среди которых лишь 10% не участвуют ни в одном из видов помощи.

* * *

Социальные трансферты (особенно пенсии) представляют собой важную компоненту материальных ресурсов домохозяйств.

Денежные пособия составляют незначительную часть доходов населения. Большинство из них не могут распределяться на основе адресных принципов, поскольку являются страховыми. Только ежемесячное пособие на ребенка распределяется по адресному принципу, их получает почти 60% семей с детьми, но само пособие составляет 3% от стоимос- ти прожиточного минимума ребенка. В рамках распределения данного пособия проведена переориентация ресурсов на более бедные семьи за счет изменения процедур контроля адресности. Дальнейшее совершенствование этого вида социальной помощи может быть связано как с повышением размера выплат, так и с его дифференциацией. Могут быть введены повышенные пособия для групп семей с детьми особого риска бедности: в зависимости от возраста ребенка (с детьми дошкольного воз- раста), от числа детей в семье и т.п.

Программы адресной социальной помощи малообеспеченным охватывают слишком незначительное число домохозяйств, чтобы оказывать существенное влияние. Гораздо более важную роль для бедных домохозяйств играет участие в межсемейной сети поддержки (материальной или услугами), поэтому при оценке реальной нуждаемости для целей предоставления адресной помощи важно учитывать степень изолированности семьи.

Раздел 5.

Механизмы преодоления бедности: доступность социальных услуг

П арадигма сокращения бедности, используемая мировым сообществом, претерпела значительные изменения в 1980 г. На смену концепциям кризисного менеджмента пришли теоретические подходы и социальные технологии, базирующиеся на представлениях о важности роли гражданского общества и некоммерческого сектора для равномерного социального развития стран. Концепция гармонизации социальных отношений, названная авторами «inclusive growth», была предложена в 2003 г. (Craig and Porter) [1].

Современная концепция управления процессами сокращения бедности имеет в основе:

-

■ устойчивый экономический рост, обеспечивающий население страны продуктивной занятостью;

-

■ политику развития человеческих ресурсов, особое внимание уделяю-

- щую доступности базовых сервисов, особенно медицины и образования;

-

■ адресную социальную защиту наиболее нуждающихся слоев населения.

Для воздействия на социальную структуру в стране необходимо создание соответствующих механизмов преодоления бедности за счет развития институтов, расширяющих доступность качественных социальных услуг разным группам населения. Экономическая социология позволяет соединить анализ доступности социальных услуг семьям с разными доходами и анализ стратегий формирования спроса на эти услуги, обусловленного ценностями и особенностями социализации детей. Вопросам изучения влияние качества и доступности услуг на преодоление неравенства посвящены работы таких ученых, как Beblo, Lauer

[2. P. 537–558], Najman, Aird, Bor, Callaghan, Williams, Shuttlewood и др.

Предложенный в статье материал базируется на результатах «Мониторинга бедности», проведенного в Нижегородской и Ленинградской областях с 2004 по 2006 г.

Медицинское обслуживание населения

Изменения в сфере медицинского обслуживания населения России обусловлены влиянием двух основных факторов: развития рынка медицинских услуг и административного регулирования деятельности государственных медицинских учреждений. В результате формируется новая модель доступа населения к обслуживанию, принципиально отличная от системы здравоохранения, созданной в Советском Союзе.

Порочный круг взаимосвязи бедности и состояния здоровья выявлен и достаточно подробно описан в литературе [3]. Бедное население имеет более слабое здоровье, чем не бедное. Плохое здоровье в свою очередь может стать одной из причин бедности. Тем не менее, по мере развития рынка медицинских услуг наблюдается отказ бедного населения от обращения к врачам и, напротив, рост контактов с медициной не бедного населения. Чем более развит рынок услуг, тем сильнее проявляется эта закономерность. Бедное население, не имея достаточных средств, отказывается от визитов к врачам, предпочитая самостоятельное лечение, на незначительные заболевания внимание просто не обращается. Фактом, подтверждающим более слабое здоровье, остается более ранняя смертность [4. С. 366].

Не бедное население начинает контактировать с медицинскими цен- трами, стремясь повысить качество жизни: провести профилактику заболеваний, раннюю диагностику при отсутствии ярко выраженных симптомов болезни, предупреждая ее развитие. Доля обеспеченного населения, обращающегося к врачам, растет на всех территориях, но особенно быстро в регионах с повышенными темпами развития рынка, предлагающего широкий ассортимент услуг. Коммерческая медицинская сфера в процессе своего развития, используя маркетинговые методы, формирует и повышает спрос на производимый продукт.

Спрос населения на бесплатные услуги врачей в 2006 г. остался примерно на уровне конца 2004 г. Однако спрос и предложение на рынке коммерческой медицины медленно выравниваются. Во всех социальных группах снизилась доля населения, не сумевшая попасть на прием к врачу из-за отсутствия нужного специалиста или трудности записи к нему на прием. Вследствие роста конкуренции медицинских центров и подстраивания их ценовой политики под возможности клиентов, растет доля всех слоев населения, пользующегося платными услугами. Ценовая политика коммерческих центров и государственных хозрасчетных подразделений выстраивается таким образом, чтобы клиент мог получить менее дорогостоящую услугу, а не отказался от нее вовсе. На территориях с развитым рынком наблюдается минимальная разница в доступности к врачам для разных групп населения. Разумеется, при низких доходах семья получает менее качественное обслуживание.

Важным фактором, повышающим доступность медицинской помощи для населения, становится стабилизация функционирования рынка лекарств,

Таблица 1

Приобретение назначенных врачом лекарств льготными категориями граждан в течение последних трех месяцев, %

Среди имеющих право на получение лекарств со скидкой со случаями отсутствиях их в аптеках столкнулись от 3 до 4% льготников (табл. 1).

Бедное население, реже указывая на необходимость визита к врачам, начинает чаще заниматься самолечением и самостоятельно, без назначений покупать лекарства. Так, например, в

Советском районе в 2006г . лекарства выписывались 42% лиц из числа бедных, тогда как приобретали их 70%. Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах.

Цены на лекарства растут быстрее, чем денежные доходы населения. За прошедший период доля затрат на покупку лекарственных средств в общих расходах населения возросла с 3,3 до 7,6%. Средний размер расходов семей на покупку лекарств увеличился в 1,4 раза и составил в 2006 г. 562 руб. Семья с доходами свыше трех прожиточных минимумов в среднем по районам тратит на покупку лекарств в 3,7 раза больше, чем семья с душевым денежным доходом до половины прожиточного минимума.

Наиболее быстрыми темпами растет сегмент рынка продажи лекарств и медпрепаратов для семей с доходом от двух до трех прожиточных минимумов. Эти домохозяйства стали тратить в 1,6 раза больше, чем в 2004 г. В 2006 г. среди самых беднейших доля домохозяйств, приобретающих лекарства, возросла до 57,7%, и средний размер

Рис. 1. Доля домохозяйств, покупавших лекарства, %

3,3%

7,6%

Рис. 2. Доля затрат на лекарства в текущих расходах домохозяйств, %

Таблица 2

Расходы домохозяйств на лекарства в среднем за месяц

|

Интервалы душевых денежных доходов в соотношении с ПМ |

Доля домохозяйств, покупавших лекарства, % |

Средняя стоимость покупки, руб. |

В % в текущих расходах |

|||

|

2004 г. |

2006 г. |

2004 г. |

2006 г. |

2004 г. |

2006 г. |

|

|

до 0,5 |

46 |

57,7 |

178 |

233 |

3,1 |

5,5 |

|

0,5–1 |

69,6 |

74,3 |

280 |

398 |

3,4 |

6,9 |

|

1–1,5 |

81,2 |

77,4 |

377 |

489 |

4,2 |

7,7 |

|

1,5–2 |

78,7 |

81,8 |

437 |

601 |

3,6 |

8,3 |

|

2–2,5 |

75,5 |

75,2 |

436 |

721 |

2,5 |

7,5 |

|

свыше 3 |

65,7 |

74,8 |

650 |

861 |

2,1 |

6,9 |

|

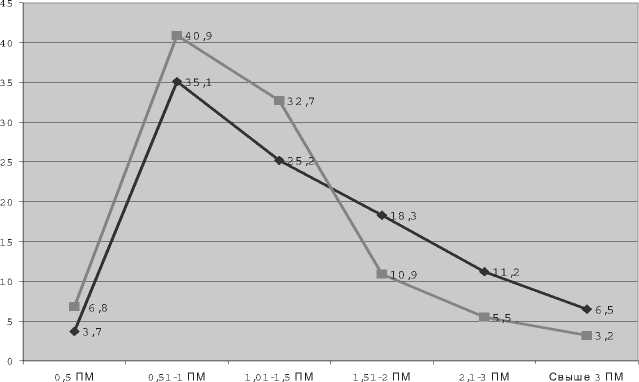

Всего домохозяйств |

75,0 |

76,9 |

389 |

562 |

3,3 |

7,6 |

ПМ – прожиточный минимум.

затрат на покупку лекарств в месяц составил 233 руб.

С сокращением посещений врачей снижается доля населения, получавшая направление на процедуры и госпитализацию. Дифференциация в этом сегменте потребительских услуг-сильнее, чем на рынке лекарств. Если лекарства, поступающие на рынок, имеют широкий ценовой диапазон, то в сфере медицинских услуг – проведение процедур и различной диаг-нос-тики – ориентация идет пока преимущественно на верхний средний слой потребителей. Обеспеченное население почти в два раза чаще покупает и оплачивает данные услуги. В 2006 г.

бедные стали тратить в среднем в год на медицинские услуги на 10% меньше, чем в 2004 г.

Если предоставление льгот на приобретение лекарств для социально незащищенных слоев населения является хорошо отработанной технологией, то льготы на медицинские ус-луги (оплата операций, процедур) предоставляются реже и чаще их получают не бедные. В результате усиливается различие в доступе к процедурному лечению и профилактике.

Современное развитие медицинской сферы снижает необходимость использования стационарных форм лечения больных. Доля жителей, по-

Таблица 3

Расходы домохозяйств на медицинские услуги в течение последних 12 месяцев, % к домохозяйствам

|

Районы |

Материальное положение |

Приобретали медицинские услуги (всего), в % к общей численности домохозяйств |

В среднем в год на домохозяйство, руб. |

В среднем в месяц на домохозяйство, руб. |

|||

|

2004 г. |

2006 г. |

2004 г. |

2006 г. |

2004 г. |

2006 г. |

||

|

Областной |

Бедные |

10,3 |

22,0 |

1767 |

1582 |

147 |

132 |

|

центр |

Не бедные |

30,3 |

21,8 |

2770 |

5018 |

231 |

418 |

|

Районный |

Бедные |

17,6 |

11,6 |

382 |

1187 |

32 |

99 |

|

центр |

Не бедные |

20,7 |

16,6 |

1094 |

2244 |

91 |

187 |

|

Сельский |

Бедные |

6,0 |

12,6 |

970 |

832 |

81 |

69 |

|

район |

Не бедные |

17,5 |

26,8 |

1824 |

3750 |

152 |

313 |

Таблица 4

Потребление стационарных медицинских услуг за последние 12 месяцев, %

В случае предложения платного размещения в стационаре от 5 до 8% бедных пациентов вынуждены были отказаться по причине высоких цен. Бесплатное лечение по-прежнему вызывает критику со стороны населения из-за плохих санитарно-бытовых условий размещения пациентов в стационарах.

За прошедшие 2 года улучшилась ситуация с экстренным медицинским обслуживанием. Доля семей, нуждающихся в скорой медицинской помощи и не получивших ее, снизилась по всем социальным группам. Потребность в скорой помощи растет преимущественно среди бедного населения.

Подводя итоги анализа доступности медицинских услуг для населения, можно выделить следующие тенденции.

-

■ У населения с разным уровнем доходов меняются жизненные ориентации, связанные с профилактикой заболеваний и поддержанием своего здоровья. Бедное население сокращает свои визиты к врачам, отказывается от профилактических осмотров, переходя на самолечение и вызовы скорой помощи в экстренных случаях.

-

■ Не бедное население предпочитает переходить к профилактическому лечению, использованию диагностики и процедур для поддержания уровня здоровья и сокращению потребности в скорой помощи. В этой ситуации доступность медицинских услуг приобретает не экономический, а социально обусловленный характер.

-

■ Цены на лекарства растут быстрее, чем денежные доходы населения. Рыночные механизмы регулирования обеспечения населения лекарствами наиболее эффективны в плане удовлетворения потребностей групп населения со средними доходами (от двух до трех ПМ). Рынок насыщается препаратами, ориентированными на эту ценовую категорию. Для обеспечения необходимыми лекарствами населения с низкими доходами нужна система социальной помощи, основанная на административном распределении.

-

■ Административными методами удается улучшать ситуацию с обеспечением населения льготными лекарствами и повышать долю их адресного

распределения для малообеспеченных групп. На современном этапе развития системы социального обеспечения административное распределение лекарств для разных групп выступает основным инструментом воздействия служб социальной защиты населения на медицинскую сферу.

-

■ Наименее гибкой является сфера медицинской диагностики и услуг. Проведение процедур и современной диагностики ориентировано пока преимущественно на верхний средний слой потребителей. Необходимо разработать комплекс диагностических мер и услуг, которые бы были доступны бедным слоям населения, для предотвращения различных типов скрытых эпидемий.

-

■ Снижается потребность населения в стационарном лечении. Платные палаты дороги даже для основной части не бедного населения, а бесплатные не отвечают требованиям качества лечения.

Доступность образовательных услуг

Образование как основной канал мобильности продолжает усиливать свое влияние на развитие человеческого потенциала. Органы власти традиционно в ходе планирования программ, направленных на повышение доступности образовательных услуг, в первую очередь обращают внимание на имеющиеся материальные фонды и необходимые для реализации образовательного процесса ресурсы.

Детское дошкольное учреждение (ДДУ) является первым институтом социализации ребенка за пределами его семьи. По сути, уже дошкольная подготовка начинает дифференцировать будущий образовательный потенциал разных групп населения. Сегодня на территории Нижегородской области наблюдается значительная неоднородность размещения ДДУ, основная часть которых была закрыта. Сейчас, когда рождаемость несколько возрастает, отдельные территории оказываются не готовыми к решению этой проблемы, наиболее остро проявляющейся в регионах со слаборазвитой инфраструктурой.

В случае возможности выбора – отдавать ребенка в садик или нет – на решение семьи влияют два основных фактора:

-

■ размер платы за пребывание ребенка в садике;

-

■ уровень заработной платы матери и роль её возможного заработка в бюджете семьи.

Если не бедная семья принимает решение об отказе от услуг ДДУ, то чаще всего это является следствием предпочтения домашнего воспитания ребенка. Наблюдается внутриобластное территориальное выравнивание цен на эти услуги, но оплата за посещение ДДУ в сельских районах пока не достигла уровня оплаты в столицах регионов.

В Нижегородской области сохраняется практически стопроцентный охват обучением детей школьного возраста, проживающих в семье. В 2006 г. не было зафиксировано ни одного случая отказа ребенка от посещения школы вследствие необходимости зарабатывать на жизнь по причине отсутствия у родителей средств на его обучение и содержание. Дети не учатся по состоянию здоровья, что встречается одинаково часто во всех группах семей. Опасной тенденцией, начинающей проявляться в бедных семьях, становится осложнение взаимоотношений между разными поколениями, в результате чего старшие теряют авторитет, а дети отказываются от обучения.

Качество и регулярность питания детей в школах выступает одним из важнейших факторов формирования здоровья подрастающего поколения. Эти проблемы возникают независимо от уровня дохода семьи и по-разному решаются на трех обследуемых территориях. Обеспечение детей питанием в школах во многом зависит от наполненности местных бюджетов.

Таблица 5

Посещаемость детских дошкольных учреждений, %

|

Посещение ДДУ |

Посещают ДДУ |

Не посещают |

Всего |

Средний размер оплаты, руб. |

|

Областной 2004 Бедные |

46,2 |

53,8 |

100,0 |

330 |

|

центр Не бедные |

54,8 |

45,2 |

100,0 |

360 |

|

2006 Бедные |

32,1 |

67,9 |

100,0 |

389 |

|

Не бедные |

57,5 |

42,5 |

100,0 |

446 |

|

Районный 2004 Бедные |

71,4 |

28,6 |

100,0 |

253 |

|

центр Не бедные |

62,9 |

37,1 |

100,0 |

343 |

|

2006 Бедные |

58,1 |

41,9 |

100,0 |

350 |

|

Не бедные |

58,9 |

41,1 |

100,0 |

613 |

|

Сельский 2004 Бедные |

45,0 |

55,0 |

100,0 |

240 |

|

район Не бедные |

50,0 |

50,0 |

100,0 |

272 |

|

2006 Бедные |

41,0 |

59,0 |

100,0 |

386 |

|

Не бедные |

52,3 |

47,7 |

100,0 |

398 |

Целесообразно было бы вынести решение данного вопроса на областной, а для некоторых регионов – на федеральный уровень финансового обеспечения.

За прошедшие два года улучшилась ситуация с обеспечением школьников учебниками. В городах эта проблема решается наиболее эффективно, проблемы сохраняются в сельской местности: недоступность учебников продолжает оставаться актуальной для 18,2% бедных семей в сельских районах. Доля детей, испытывающих проблемы с обеспечением учебниками и школьными принадлежностями по причине сложного материального положения, сократилась почти в два раза – с 15,4% в конце 2004 г. до 7,3% в 2006 г.

Бесплатное среднее образование все дальше уходит в прошлое. Оплата разных составляющих учебного процесса непрерывно растет во всех социальных группах. По-прежнему, как и в конце 2004 г., все семьи несут расходы на приобретение учебников, участвуют в оплате нужд учебного заведения и в других сборах.

Улучшение ситуации по оплате обучения произошло лишь в части приобретения учебников. Несмотря на рост числа семей, покупающих детям учебники, средние затраты семьи по этой статье снизились. Среди всех школьных затрат особенно быстрыми темпами растут услуги репетиторства.

Таблица 6

Обеспечение детей питанием в учебных заведениях, %

|

Обеспечение питанием |

Областной центр |

Районный центр |

Сельский район |

|||

|

Бедные |

Не бедные |

Бедные |

Не бедные |

Бедные |

Не бедные |

|

|

2004 |

||||||

|

Ребенок получал бесплатное |

12,5 |

5,9 |

24,1 |

7,3 |

21,2 |

2,7 |

|

питание |

||||||

|

Всегда давали деньги на питание |

62,5 |

69,6 |

68,7 |

83,5 |

54,5 |

74,7 |

|

или еду с собой |

||||||

|

Ребенок не всегда ел, так как |

12,5 |

2,0 |

1,2 |

0,9 |

7,6 |

4,0 |

|

у семьи на это не хватает средств |

||||||

|

Ребенок практически не ел, |

- |

2,9 |

1,2 |

- |

4,5 |

1,3 |

|

так как у семьи нет средств |

||||||

|

Ребенок практически не ел |

12,5 |

19,6 |

2,4 |

5,5 |

9,1 |

14,7 |

|

по другим причинам |

||||||

|

Затруднились оценить |

- |

- |

2,4 |

2,8 |

3,0 |

2,7 |

|

Всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

|

2006 |

||||||

|

Ребенок получал бесплатное |

17,8 |

12,4 |

21,1 |

8,4 |

13,0 |

7,5 |

|

питание |

||||||

|

Всегда давали деньги на питание |

64,4 |

74,3 |

67,1 |

80,4 |

68,5 |

75,0 |

|

или еду с собой |

||||||

|

Ребенок не всегда ел, так как |

6,7 |

- |

6,6 |

0,9 |

3,7 |

- |

|

у семьи на это не хватает средств |

||||||

|

Ребенок практически не ел, |

- |

- |

- |

1,9 |

3,7 |

- |

|

так как у семьи нет средств |

||||||

|

Ребенок практически не ел |

8,9 |

13,3 |

5,3 |

7,5 |

11,1 |

16,3 |

|

по другим причинам |

||||||

|

Затруднились оценить |

2,2 |

- |

- |

0,9 |

- |

1,3 |

|

Всего |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

100,0 |

Таблица 7

Обеспечение школьников учебниками и учебными принадлежностями, %

|

Обеспеченность школьными учебниками и принадлежностями |

Областной центр |

Районный центр |

Сельский район |

||||

|

Бедные |

Не бедные |

Бедные |

Не бедные |

Бедные |

Не бедные |

||

|

Полностью обеспечены Обеспечены не полностью, так как не хватает средств на покупку |

87,5 9,4 |

2004 99,0 - |

91,9 2,3 |

88,2 6,4 |

83,1 15,4 |

89,6 6,5 |

|

|

Полностью обеспечены Обеспечены не полностью, так как не хватает средств на покупку |

91,1 6,7 |

2006 96,2 3,8 |

94,8 2,6 |

97,2 2,8 |

81,8 7,3 |

97,5 2,5 |

|

Таблица 8

Участие домохозяйств в финансировании образования детей школьного возраста, %

|

Оплата |

2004 г. |

2006 г. |

||||

|

Всего |

Бедные |

Не бедные |

Всего |

Бедные |

Не бедные |

|

|

Учащиеся дети (6 –18 лет), всего* 100,0 |

Нижний Новгород 25,4 74,6 |

100,0 |

28,9 |

71,1 |

||

|

из них платили: за учебу, учебники |

53,7 |

31,4 |

66,3 |

61,2 |

56,8 |

63,9 |

|

дополнительные занятия |

11,9 |

8,6 |

17,8 |

16,4 |

9,09 |

19,4 |

|

в учебном заведении дополнительные занятия |

23,1 |

8,6 |

34,7 |

27,0 |

9,0 |

34,0 |

|

вне учебного заведения денежные сборы на нужды |

70,1 |

60,0 |

78,2 |

78,3 |

81,8 |

76,9 |

|

учебного заведения другие расходы |

67,2 |

48,6 |

81,2 |

78,3 |

81,8 |

76,9 |

|

Сельский Учащиеся дети (6 –18 лет), всего* 100,0 |

район Нижегородской области 45,4 54,6 100,0 |

41,7 |

58,3 |

|||

|

из них платили: за учебу, учебники |

45,4 |

40,3 |

50,6 |

58,9 |

54,0 |

62,5 |

|

дополнительные занятия в учебном заведении |

6,6 |

5,6 |

9,4 |

7,95 |

4,76 |

10,2 |

|

дополнительные занятия вне учебного заведения |

12,5 |

11,1 |

15,3 |

9,9 |

6 |

13 |

|

денежные сборы на нужды учебного заведения |

63,8 |

62,5 |

78,8 |

75,5 |

68,3 |

80,7 |

|

другие расходы |

58,0 |

68,06 |

49,41 |

55,0 |

52,4 |

56,8 |

|

* Исключая детей – студентов вузов. Ответов больше, чем респондентов, так как можно было дать несколько ответов. |

||||||

Наиболее дорогим и социально дифференцирующим является рынок образовательных услуг по территории области. Если бедные семьи в областном центре могут позволить себе потратить на дополнительные занятия ребенка 150–155 руб., то обеспеченные тратят в среднем 534–591 руб. Именно эти занятия и формируют дальнейший потенциал школьника для поступления в вуз.

Не бедное население обладает более высоким образовательным потенциалом. В этой группе почти в 3 раза больше людей с высшим образованием, что особенно ярко проявляется в областном центре, где рынок труда регулирует взаимосвязь между человеческим капиталом и уровнем заработной платы.

Обеспеченные чаще получают дорогое платное образование, чем бедные. Тем не менее последние также нуждаются в образовательных услугах для взрослых, которые в 2 раза чаще получают платное образование. Сумма расходов на обучение в бедных семьях в 2 раза меньше, чем у обеспеченных, что, конечно, не может не влиять на качество получаемого образования.

Среди основных тенденций развития сферы образования, влияющих на доступность этих услуг для населения, можно отметить следующие.

-

■ Развивается несбалансированность инфраструктуры детских дошкольных учреждений. На территориях с высоким уровнем концентрации проживания населения детские дошкольные учреждения представляют широкий спектр ценовых предложений и возможностей для устройства ребенка. В сельской местности, вследствие демографического спада. многие ДДУ закрыты и не подлежат восстановлению на рыночных осно-

- ваниях: нет средств на содержание и обслуживание, нет кадров, желающих работать.

-

■ Охват детей школьного возраста средним образованием продолжает оставаться высоким – около 100%. В бедных семьях начинает появляться тенденция конфликта поколений и отказа детей от учебы, но она слабо фиксируется статистически.

-

■ Административными методами удается улучшить обеспечение детей в школах питанием и учебниками.

-

■ Все семьи в равной степени несут расходы на приобретение учебников, участвуют в оплате нужд учебного заведения и других сборах, при этом в значительно меньшей степени способны оплачивать дополнительные школьные занятия. Особенно высока дифференциация среди населения по оплате услуг репетиторов.

-

■ Растет спрос на образование для взрослых среди бедного населения. Доступность этих услуг для малоимущего населения также должна находиться в сфере внимания государства.

В России достигнуты положительные результаты в работе системы социальной защиты населения по обеспечению равного доступа к базовым медицинским и образовательным услугам, что лучше поддается административному регулированию с применением технологий распределения. Однако сегодня социальную мобильность обеспечивают преимущественно дополнительные услуги. Поэтому распределительная система позволяет поддерживать определенный уровень социальных стандартов в обществе, но не решает проблем с преодолением относительной бедности и созданием условий для вертикальной мобильности детей из бедных семей. Бедность начинает воспроизводиться как передача от одного поколения к другому безответственного отношения к своему здоровью и затратного использования этого человеческого капитала. Формальное присутствие ребенка на общеобразовательных дисциплинах позволяет получить документ об окончании школы, но основные знания, позволяющие поступать в вузы, формируются в ходе платных факультативных, семинарских занятий и занятий с репетиторами. В обеспеченных семьях родители понимают ценность образования, как основного фактора повышения социальной мобильности, и пытаются привить эти взгляды детям. В бедных семьях снижается образовательный потенциал самих родителей, что способствует росту негативного отношения к обучению у детей.

Российская социальная политика ориентирована преимущественно на текущую поддержку бедных семьей. Она запаздывает и не учитывает изменения образа жизни различных слоев.

Для создания в стране механизмов преодоления бедности за счет повышения доступности социальных услуг необходимо решить ряд следующих вопросов:

-

■ пересмотр нормативно-правовой базы оказания социальных услуг населению в сторону ее большей гибкости и вариативности;

-

■ создание гибких систем стандартов качества социальных услуг как на федеральном, так и региональном уровнях с учетом социальных последствий оказания услуги;

-

■ развитие инфраструктуры социальных услуг, особенно на низкоресурсных территориях, где создание новых и поддержание старых объектов социальной сферы не может стимулироваться за счет рыночных механизмов спроса;

-

■ изменение принципов планирования социальной помощи с планово-фиксирующего на профилактический;

-

■ создание информационных реестров и баз данных социальных паспортов, как основных информационных инструментов для опережающего планирования;

-

■ широкое привлечение некоммерческих организаций для решения социальных проблем населения путем создания клубов, творческих коллективов на базе смешанных социальных групп, обладающих разными уровнями доходов, но объединяемых общим интересом.