Из истории Томской школы патофизиологов: к биографии В. С. Лавровой (1918–2009)

Автор: Новицкий В.В., Уразова О.И., Некрылов С.А.

Журнал: Сибирский журнал клинической и экспериментальной медицины @cardiotomsk

Рубрика: История медицины

Статья в выпуске: 3 т.33, 2018 года.

Бесплатный доступ

Представлена биография известного отечественного ученого В. С. Лавровой и ее вклад в развитие отечественной патофизиологии. Дан краткий обзор ее научной, учебной и общественной деятельности.

История отечественной патофизиологии, история сибирского государственного медицинского университета, профессор в. с. лаврова

Короткий адрес: https://sciup.org/149125229

IDR: 149125229 | DOI: 10.29001/2073-8552-2018-33-3-133-137

Текст научной статьи Из истории Томской школы патофизиологов: к биографии В. С. Лавровой (1918–2009)

Рис. 1. Фото профессора В. С. Лавровой

В феврале 2018 г. исполнилось 100 лет со дня рождения известного отечественного патофизиолога, профессора Валентины Степановны Лавровой (рис. 1). Она принадлежит к славной плеяде выпускников лечебного факультета Томского государственного медицинского института, внесших неоценимый вклад в развитие сибирской и российской медицинской науки. В. С. Лаврова проработала на кафедре патофизиологии 70 лет. Ее биография неразрывно связана с историей кафедры.

Валентина Степановна Лаврова родилась 11 февраля 1918 г. в селе Вашгорт Усть-Вымского уезда Зырянской области (Коми) в семье учителей. После окончания Гражданской войны Валентина с семьей проживала в 80 км от города Белозерска, где окончила 8 классов. С осени 1933 г. семья В. С. Лавровой переехала в Томск, однако впоследствии родители, не найдя работу, переехали в село Батури-но Томского района Западно-Сибирского края.

Первоначально Валентина хотела поступить на физико-математический факультет ТГУ. В это время в Доме ученых читались публичные лекции для молодежи. Валентина увлеклась лекциями профессора С. В. Мясо-едова, его живая, интересная речь погрузила молодую девушку в область биологии, и Валентина приняла решение готовиться для поступления в Томский медицинский институт.

В 1934 г. она окончила среднюю школу в Томске и поступила на лечебный факультет Томского государственного медицинского института (ТМИ). В это время в институте преподавала блестящая плеяда ученых: профессора Н. В. Вершинин, А. Г. Савиных, Е. И. Неболюбов, М. К. Бутовский, Д. Д. Яблоков, А. Г. Сватикова, Б. И. Баян-дуров и др. На одном курсе с В. С. Лавровой учился бу- дущий профессор кафедры детской хирургии и ортопедии Томского медицинского института В. И. Москвин. В 1930-е годы среди студентов ТМИ было очень много выдвиженцев из числа рабочей молодежи, и многие из них, имеющие специальность фельдшера, на курсе В. С. Лавровой совмещали учебу с практической работой. Обучаясь на 3-м курсе, Валентина Степановна сделала выбор своей будущей профессии и поняла необходимость совмещения учебы и занятий с научной работой. На 4-м и 5-м курсах В. С. Лаврова занималась в научном студенческом кружке при кафедре патофизиологии (научный руководитель — Д. И. Гольдберг). Даниил Исаакович Гольдберг поручил ей осваивать метод анализа крови у животных. Несмотря на благожелательное отношение к своим сотрудникам, он не раз выказывал недовольство по поводу «скромных успехов скромной студентки». Задания действительно выполнялись достаточно медленно, но по объективным причинам: занятия в институте заканчивались в 16.00, а уже в 17.00 кафедра закрывалась. Несмотря на все трудности, В. С. Лаврова окончила с отличием Томский медицинский институт (1939) по специальности «лечебное дело» с квалификацией «врач».

С 1939 г. В. С. Лаврова — аспирант кафедры патологической физиологии. Научным руководителем В. С. Лавровой стал Д. И. Гольдберг, который в отношении своей аспирантки, памятуя о ее медлительности в студенчестве, проявлял повышенную требовательность.

-

3 июля 1941 г. В. С. Лаврова была призвана в РККА и направлена в томский эвакогоспиталь № 1507.

В своих воспоминаниях В. С. Лаврова об этом времени отмечала:

«…Мне дали комнату в доме на улице Дзержинского, где жили сотрудники мединститута: профессор Баянду-ров — очень известный физиолог, сотрудники кафедры физиотерапии и другие. Вначале мне предложили место лаборанта, но мне очень хотелось работать в хирургии. Через некоторое время такая возможность появилась, и я перешла в хирургическое отделение. Помню мою первую операцию — я удаляла осколок снаряда из мягких тканей спины под местным обезболиванием. Первое время ничего сложного я там не делала, иногда ассистировала на операциях, был аппендицит, грыжи. Некоторое время наш госпиталь находился в Томске, в здании «шестнадцатого почтового ящика», рядом на площади Кирова стояли палатки и был склад имущества эвакуированного из Ленинграда завода, который позже стал называться «Сибэлектромотор». На площади работала заводская полевая кухня, где нам иногда обманным путем удавалось получить кашу, кажется, пшенную. Ее наливали в котелки и добавляли ложку какого-то растительного масла, а я почти все время была голодна, и эта каша казалась мне необыкновенно вкусной. Дело в том, что весь медперсонал вначале призвали как военнослужащих и дали нам шинели и паек. Но затем оформили как вольнонаемных, и с тех пор нам не полагалось военного довольствия, хотя мы все были призваны. В госпитале нас не кормили (в обед иногда давали тарелку пустого супа), а только выдавали по 600 граммов хлеба в день и по 200 граммов сахара на месяц, вот и все. Возвращаясь вечером домой, я даже не замечала, как съедала этот кусок хлеба полностью. Один раз в дополнение к пайку дали неободранную гречневую крупу, и весь вечер мы с братом и сестрой ее чистили. На небольшое жалованье трудно было прожить, приходилось продавать вещи. Однажды я выбрала два платья, наиболее хорошо сохранившихся, продала их, и мы с сестрой поехали на станцию Болотное в Новосибирской области, где мы купили мясо и чемодан картошки и с этим вернулись в Томск».

В апреле 1942 г. вместе с сотрудниками госпиталя В. С. Лаврова была переведена для постоянной работы в походно-полевой госпиталь (ППГ) 2311 1-й ударной армии (Северо-Западный фронт) в должности старшего ординатора хирургического отделения, затем врача-хирурга (рис. 2).

Из наградного листа 20 мая 1945 г.: старший лейтенант медицинской службы В. С. Лаврова «За последние полгода проделала до 50 крупных операций на грудной и брюшной полости… За исключительно внимательное отношение к раненым бойцам и офицерам, за свою оперативную работу, спасшую многие жизни бойцов и офицеров» была награждена орденом Красной Звезды.

В июле 1945 г. госпиталь был передислоцирован на Дальний Восток.

После демобилизации (1947) В. С. Лаврова вернулась в Томск и продолжила учебу в аспирантуре. С 1948 г. — ассистент, с 1954 г. — доцент, с 1968 г. — профессор, с 1987 по 2009 гг. — профессор-консультант кафедры патофизиологии ТМИ (с 1992 г. — Сибирский государственный медицинский университет), с 23 октября 1973 г. по 10 ноября 1974 г. — исполняющая обязанности заведующей ка-

Рис. 2. Фото старшего лейтенанта медицинской службы В. С. Лавровой федрой патофизиологии, с 11 ноября 1974 г. по 12 апреля 1976 г. — заведующая кафедрой.

В ученом звании доцента по кафедре патологической физиологии В. С. Лаврова утверждена ВАК в 1955 г., профессора по той же кафедре — в 1970 г., читала курс патофизиологии. Лекции В. С. Лавровой привлекали студентов глубиной содержания. Свободно владея материалом, она стремилась донести до слушателей последние достижения в патофизиологии. Компетентность, богатая эрудиция, широкий научный кругозор, свободное владение различными методами исследований по многим разделам патофизиологии (получение новых экспериментальных данных обязательно озвучивалось на лекции, как и новые факты, обнаруженные в литературе) делали ее лекции неповторимыми и глубокими по содержанию.

Область научных исследований В. С. Лавровой — патофизиология системы крови, экспериментальная экология. Поступив в аспирантуру, В. С. Лаврова занималась изучением изменений форменных элементов крови при сохранении in vitro , проводила опыты, выступила с докладом на конференции ТМИ. Однако после войны ей пришлось сменить тему диссертационного исследования.

В. С. Лаврова занялась исследованием структуры эритроцитов в свете гемолитических методов окраски. Используя метод гемолитической окраски мазков крови, фиксированных «временем», В. С. Лаврова подтвердила данные о наличии у эритроцитов истинной (в гистологическом смысле) оболочки, что отрицалось в то время многими исследователями. Изучение природы краевых телец и азурофильной зернистости эритроцитов у человека и различных видов лабораторных животных в норме и при регенеративных формах анемий позволило В. С. Лавровой сделать вывод о ядерном происхождении этих образований.

После окончания обучения в аспирантуре в 1948 г. В. С. Лаврова приступила к обязанностям ассистента кафедры патофизиологии. Из характеристики заведующего кафедрой патофизиологии, профессора Д. И. Гольдберга: «...В. С. Лаврова, будучи весьма талантливой, обладает большими способностями к преподавательской и научной работе. Считаю целесообразным ее использование на работе в должности ассистента кафедры патофизиологии».

В 1948 г. в совете ТМИ В. С. Лаврова защитила диссертацию «О структуре эритроцитов в свете гемолитических методов окраски» на соискание ученой степени кандидата медицинских наук (утверждена ВАК в 1949 г.).

С начала 1950-х гг. В. С. Лаврова принимала участие в комплексной работе по изучению взаимосвязи между системой крови и органами пищеварения (научный руководитель — профессор Д. И. Гольдберг). Изучала в экспериментах на собаках и крысах состояние системы крови и обмен витамина B12 при выключении функции различных отделов желудочно-кишечного тракта. Она неоднократно выезжала в Москву и Ленинград для ознакомления с методикой перфузии, платизмографией, онкометрией сердца и почек, определением антианеми-ческого фактора в желудочном соке методом тканевых культур, с техникой некоторых операций на животных (декортикация, частичная денервация печени, выведение наружу лоскутов языка), освоила также методику фракционирования белков, определения витамина В12 и фолиевой кислоты.

В 1967 г. в совете ТМИ В. С. Лаврова защитила диссертацию «О роли нарушения функций пищеварительных органов в развитии гиповитаминоза В12» на соискание ученой степени доктора медицинских наук (научный консультант — заслуженный деятель науки РСФСР, доктор медицинских наук, профессор Д. И. Гольдберг; официальные оппоненты — доктор медицинских наук, профессор А. Ф. Смышляева, А. С. Саратиков, Е. Ф. Ларин; утверждена ВАК в 1968 г.).

В. С. Лаврова является автором 115 работ, в том числе 5 монографий. При подготовке к изданию учебника для студентов медицинских вузов «Патологическая физиология» под редакцией действительного члена РАМН А. Д. Адо и профессора В. В. Новицкого (Томск, 1994) В. С. Лаврова написала главы «Лихорадка», «Гипоксия» и «Патофизиология почек». Для 2-го издания этого же учебника под редакцией члена-корреспондента РАМН В. В. Новицкого и действительного члена РАМН Е. Д. Гольдберга (Томск, 2001) В. С. Лаврова написала главы «Роль конституции в патологии», «Значение возраста в возникновении и развитии болезни», «Патофизиология белкового обмена», «Обмен нуклеиновых кислот», «Нарушение внутреннего дыхания», «Лихорадка» и «Патофизиология почек».

-

В. С. Лаврова подготовила 1 доктора и 6 кандидатов наук. Среди ее учеников доктора медицинских наук Ю. А. Козлов, С. А. Небера, кандидаты медицинских наук Н. А. Королева, В. А. Чижик, Г. С. Ведерникова и др.

В. С. Лаврова охотно занималась со студентами, членами научного кафедрального кружка. С 1969 г. она была куратором теоретической секции студенческого научного общества, членом редакционной коллегии многотиражной газеты ТМИ «За медицинские кадры». Знание английского и немецкого языка давало ей возможность быть в курсе достижений зарубежных исследователей, информацией о которых она регулярно делилась с коллегами. В. С. Лаврова руководила работой философского кафедрального семинара, на заседаниях которого нередко разгорались дискуссии.

В 1956–1964 гг. В. С. Лаврова избиралась депутатом Томского городского Совета депутатов трудящихся, входила в состав советов лечебного факультета и института; была награждена значком «Отличнику здравоохранения» (1959).

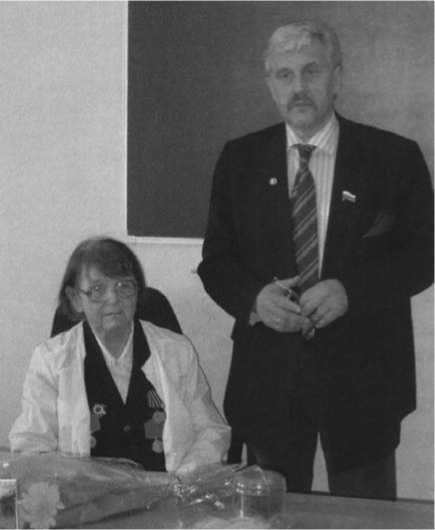

Спокойная и сдержанная, В. С. Лаврова людям, не знающим ее, казалась строгой и суховатой. Между тем при близком общении эта маленькая хрупкая женщина не переставала удивлять своей жизненной энергией и желанием познать что-то новое. Интерес В. С. Лавровой к новейшим информационным технологиям привел к тому, что в возрасте 83 лет она успешно окончила 2-месячные компьютерные курсы, занималась изучением французского языка. Валентина Степановна Лаврова — один из немногих профессоров вуза, отметивших свой 90-летний юбилей «на рабочем месте», и это, вероятно, объясняется тем, что она бесконечно любила и ценила свою работу, кафедру, студентов, и это придавало ей положительный настрой и стимул жить активной, полной жизнью, учиться новому и созидать (рис. 3).

-

В. С. Лаврова была награждена орденом Красной Звезды (1945); медалями: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945), «За победу над Японией» (1945), медалью Жукова (1995).

Умерла В. С. Лаврова 11 июня 2009 г.

Основные труды:

Обмен В12 в норме и при нарушениях пищеварительной секреции. Томск, 1971.

Совместно с В. В. Новицким, П. А. Бовой. Томская школа патофизиологов. Томск, 1988.

Нейтрофилы и злокачественный рост. Томск, 1992.

Гемопоэз, гормоны, эволюция. Томск, 1997.

Рис. 3. Профессор В. С. Лаврова и академик РАН В. В. Новицкий в канун Дня Победы, 2005

Список литературы Из истории Томской школы патофизиологов: к биографии В. С. Лавровой (1918–2009)

- Владимирова Т. Н. Лаврова Валентина Степановна. Бюллетень сибирской медицины. 2002; 2: 132-139.

- Уразова О. И., Некрылов С. А. Томская кафедральная научная школа патофизиологов. История становления и развития.Томск; 2011: 170-183.

- Профессора медицинского факультета Императорского (государственного) Томского университета -Томского медицинского института -Сибирского государственного медицинского университета (1878-2013): Биографический словарь/С. Ф. Фоминых, С. А. Некрылов, М. В. Грибовский, Г. И. Мендрина, А. И. Венгеровский, В. В. Новицкий. 2-е изд., испр. и доп. Томск: Изд-во Том. ун-та: 2014; 1: 445-446.