Из опыта интеграции традиционных и активных методов обучения

Автор: Шадрина Юлия Евгеньевна, Снегирева Татьяна Геннадьевна

Журнал: Высшее образование сегодня @hetoday

Рубрика: Педагогика

Статья в выпуске: 9, 2019 года.

Бесплатный доступ

На опыте подготовки кадров по направлению «Сестринское дело» рассматривается проблема интеграции традиционных и активных методов обучения студентов. Характеризуются особенности изучения основной образовательной программы бакалавров в этой области. Приводятся примеры использования активных методов обучения на практических занятиях по возрастной психологии, педагогике с методикой преподавания, медицинской реабилитации и теории сестринского дела. Освещаются результаты исследования отношения студентов к интегрированным учебным занятиям.

Традиционные методы обучения, активные методы обучения, сестринское дело, медицинское образование, компетентностный подход

Короткий адрес: https://sciup.org/148321283

IDR: 148321283 | УДК: 159.9 | DOI: 10.25586/RNU.HET.19.09.P.28

Текст научной статьи Из опыта интеграции традиционных и активных методов обучения

располагает к подвижной и вариативной мыслительной деятельности студентов в ходе освоения нового материала.

Ситуация с изучением и преподаванием перечисленных дисциплин типична для современной высшей школы. Объем учебной информации, которую надо передать студентам, год от года возрастает, а продолжительность аудиторных занятий либо остается прежней, либо сокращается. К тому же реализация компетентностно-го подхода к подготовке кадров, а теперь еще и реализация требований профессиональных стандартов требуют более основательного освоения студентами практических аспектов приобретаемой профессии.

Как мы видим, перед преподавателями вузов стоит задача не только передачи большего, чем прежде, объема учебного материала за ограниченное время, но и контроля ус-

воения полученных знаний, а также создания условий для их применения сначала в моделируемых ситуациях в аудитории, а затем и на практике. Эта дидактическая задача должна решаться на каждом учебном занятии и определять структуру учебного процесса, который приобретает модульный, а не доминировавший прежде линейный характер.

Таким образом, как в рамках учебных модулей, так и при проведении отдельных занятий целесообразно продумать и реализовать дидактически оправданное сочетание традиционных и активных методов. В частности, на традиционных по своему месту в учебном процессе лекциях по медико-социальной реабилитации и возрастной психологии в нашем университете применяются формы и методы учебно-познавательной деятельности, способствующие концентрации внимания и инте- реса студентов, а именно лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором конкретных ситуаций и др.

На практических занятиях возможности для активизации познавательных способностей студентов еще более обширны и разнообразны. Это, в частности, ролевые игры и инсценировки конкретных ситуаций, «проживание» которых позволяет более четко представлять особенности психофизических состояний возрастных периодов развития человека. Выбирались те темы, которые были направлены на формирование толерантности и межкультурной компетентности.

Деловые игры-тренинги проводятся по формированию навыков уверенного общения, когда студенты налаживают взаимодействие в режиме диалога. Данная форма занятий позволяет закрепить уже изученный материал, формирует умения исследовательской работы и навыки публичного выступления.

Роль преподавателя в современных условиях не сводится только к организации учебно-познавательной деятельности студентов, ее концентрации на достижении целей и задач занятия. Преподаватель призван таким образом направлять процесс формирования профессиональных и социальных качеств студента, чтобы из вуза вышел уверенный в себе, умный, организованный участник деловой и общественной жизни, который сможет решать, а не обходить возникающие проблемы.

Для этого целесообразно интегрировать в учебный процесс решение тематических ситуационных проблемных задач, разбор жизненных ситуаций. Занятия такого типа стимулируют развитие критического мышления студентов. Задача преподавателя – не просто организовать занятие с проблемной задачей, он должен оптимальным в дидактическом отношении путем подвести студентов к нужному решению.

Положительный эффект дают и такие «малые формы», как интеллектуальные игры и конкурсы (кроссворды, ассоциации, буриме, слова, театр и пр.), которые воспитывают у обучающихся командный дух, сплоченность, взаимоуважение [5].

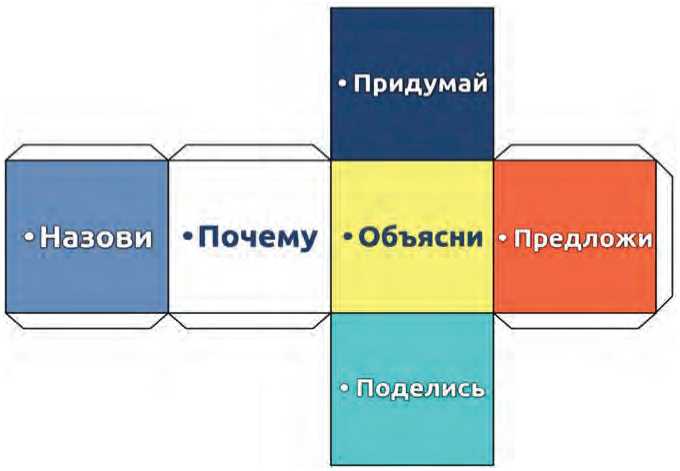

Кратко остановимся на нашем опыте применения игровой педагогической технологии «Кубик Блума». Простота и уникальность этой технологии заключаются в том, что с ее помощью можно подготовить и проработать со студентами ме-тапредметные вопросы по изучаемым в данный момент дисциплинам. Понадобится обычный кубик, на гранях которого написано: «Назови. Почему. Объясни. Предложи. Придумай. Поделись».

Схема проведения игрового занятия сводится к следующему. Преподаватель формулирует вопросы по своим дисциплинам, на которые будут отвечать обучающиеся. Затем он бросает кубик в руки кому-то из студентов. Выпавшая грань укажет, какого типа вопрос следует задать.

Развертка Кубика Блума

Ответив на вопрос, студент перекидывает кубик следующему. Задача преподавателя – отследить, чтобы все студенты были активны и могли ответить на вопросы.

Назови . Предполагает воспроизведение знаний. Включает простые вопросы, при ответе на которые студенту нужно дать определение, назвать явление или предмет. Например: «Назови основные периоды развития психики в онтогенезе», «Расскажи, что такое кровоостанавливающий жгут».

Почему . Вопросы этого типа позволяют проконтролировать понимание причинно-следственных связей. Например: «Почему на ушиб нужно прикладывать холод?», «Почему младенцу важно материнское внимание?».

Объясни . Это уточняющие вопросы. С их помощью можно разглядеть проблему в разных аспектах и сфокусировать внимание на всех сторонах заданной проблемы. Например: «Как вы считаете, действительно все мы родом из детства? (согласно теории З. Фрейда)», «Вы уверены, что медицинская валеология – это теория и практика формирования, сохранения и укрепления здоровья человека?»

Предложи. Студенту нужно предложить свою, альтернативную задачу либо свою идею о том, как можно применить на практике полученные знания в конкретной ситуации. На- пример: «Какие компетенции нужно добавить (или исключить) в федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению “Сестринское дело”?», «Как мотивировать студента на получение дополнительных профессиональных навыков?»

Придумай . Вопросы этого типа помогают студенту творчески взглянуть на конкретную ситуацию, выдвинуть гипотезу, пофантазировать. Например: «Как бы называлось лекарство от всех болезней?», «Какие первоочередные меры вы приняли, если бы были министром здравоохранения?»

Поделись . Ставятся вопросы, которые способствуют развитию аналитического мышления, умения выделять факты и следствия, оценивать значимость своих знаний и навыков, адекватно себя оценивать. Если придать данным вопросам эмоциональную окраску, можно добиться концентрации внимания на ощущениях и чувствах студентов, на их эмоциях, которые вызваны рассматриваемой темой. Например: «Что вы чувствуете, когда видите страдающего больного?», «Почему, по вашему мнению, происходит эмоциональное выгорание у медицинских работников?»

Личные наблюдения позволяют сделать выводы, что использование педагогической технологии «Кубик Блума» обеспечивает включенность в игровое занятие каждого студента, вызывая у обучающихся заинтересованность и эмоциональный отклик.

Авторами статьи выполнено исследование восприятия студентами интегрированных учебных занятий. Это исследование проводилось на протяжении трех семестров, в нем принял участие 91 студент второго и третьего курса.

По окончании первого семестра был выявлен ряд проблем, с которыми столкнулись студенты. Среди них – стеснение проявлять эмоции, высказывать личное мнение, спорить, доказывая неправоту оп-

Открытое учебное занятие со студентами Российского университета дружбы народов, получающими образование в области сестринского дела

понента. Страх перед новыми знаниями и непонимание, для чего им нужен предмет, не касающийся их специальности. Несколько человек посчитали, что игра – это дело детей. Мы столкнулись с заниженной самооценкой и растерянной мотивацией не только к самообразованию, но и к обучению по выбранной специальности в целом. Тем не менее познавательная активность и самостоятельность присущи большинству студентов, а это является показателем способности к качественному обучению.

Исследование показало, что наши студенты не всегда готовы к самостоятельной учебной работе. Многим студентам недостаточно получить лишь путь для добычи знаний, им нужны знания в готовом виде, расшифрованные и отшлифованные, адаптированные для их понимания и осмысления.

Согласно данным опроса:

-

• 85% студентов не умеют самостоятельно обрабатывать новый

учебный материал по теоретической части дисциплин;

-

• 70% студентов хотели бы получить исчерпывающий список литературы, с которым они могут ознакомиться и подготовиться к экзаменационной сессии;

-

• 73% не хотели бы самостоятельно подбирать дополнительную научную литературу (статьи в научных журналах, материалы конференций) по изучаемым ими темам дисциплины;

-

• 88% студентов одобряют интегрированные формы обучения с применением активных методов обучения;

-

• 11% студентов посчитали применение активных методов детской забавой, которую можно применять, но не часто;

-

• 1% студентов не хотели бы в дальнейшем посещать занятия, проводимые с использованием игровых методов.

Итак, наше исследование показало, что хотя часть студентов не умеет или не проявляет склонно- сти к самостоятельным занятиям, абсолютное большинство положительно воспринимает проведение интегрированнх учебных занятий с использованием активных методов обучения.

Главное – не заиграться [1, с. 137] и придерживаться нескольких правил, которые подробно описаны в трудах таких специалистов в области педагогики и психологии высшей школы, как А.А. Вербицкий, М.М. Кашапов, В.В. Маралов, В.А. Якунин и др.

Назовем основные принципы, которыми мы руководствовались на интегрированных занятиях по возрастной психологии, педагогике с методикой преподавания, медико-социальной реабилитации и теории сестринского дела. Это:

-

• принцип совместной деятельности преподавателя и студентов [2, с. 97]. В случае реализации дидактически оправданного индивидуального подхода даже самый неконтактный и скрытный студент

проявляет интерес к занятиям и становится активнее;

-

• проблемность содержания обучения. Хорошо продуманные проблемные ситуации способствуют развитию критического мышления обучающихся. Творческий мыслительный процесс в ходе совместной деятельности студентов и педагогов позволяет выявить сильные и слабые стороны в усвоении изучаемого материала;

-

• принцип соответствия содержания и методов обучения целям и задачам обучения [4, с. 32]. Как бы ни хотелось педагогам разнообразить свои занятия, их содержание, методика проведения не должны отклоняться от формируемых у обучающихся компетенций. Одно из условий успешного обучения – соответствие учебного процесса уровню подготовленности студентов;

-

• соответствие имеющимся условиям и отведенному времени обу-

- чения. Творческий процесс организации учебных занятий по специальным дисциплинам не всегда укладывается в установленные рамки. Чтобы обучение студентов шло планомерно, в этих случаях часть изучаемого материала и заданий для самоконтроля необходимо выносить в электронную учебную среду;

-

• принцип непредсказуемости и гибкости занятий [6, с. 96].

В заключение отметим, что интеграция традиционных и активных форм и методов обучения транслирует учебный материал в формат творческой учебно-познавательной деятельности, учит студентов работать в коллективе и принимать решения сообща, формирует чувство коллективной ответственности за результаты совместной работы, способствует овладению студентами умением аргументированно формулировать свои мысли, кон- структивно отстаивать свою точку зрения.

И последнее. В настоящей статье авторы поделились опытом повседневной педагогической деятельности в Российском университете дружбы народов. Этот опыт подтверждает мнение некоторых ученых, говорящих о том, что перенасыщенная информацией среда, в которой современный человек живет с самого детства, сковывает креативный потенциал личности, формирует установку на использование готовых решений и общедоступных сведений. Мы наблюдаем распространение своего рода умственной лени среди вновь поступающих к нам на обучение студентов. Эту тенденцию надо учитывать и преодолевать. Тем более что есть основания предполагать ее дальнейшее нарастание у представителей поколения Z и молодых людей, идущих ему на смену.

Список литературы Из опыта интеграции традиционных и активных методов обучения

- Вербицкий А.А. Самостоятельная работа студентов: проблемы и опыт//Высшее образование в России. 2013. № 2. С. 137-145.

- Кашапов М.М. Психология педагогического мышления. СПб.: Алетейя, 2000. 459 с.

- Малинина И.А. Применение активных методов обучения как одно из средств повышения эффективности учебного процесса//Молодой ученый. 2011. № 11. Т. 2. С. 166-168.

- Маралов В.Г., Воронина О.А., Киселева Е.П. и др. Студент как субъект саморазвития и отношения к учебно-профессиональной деятельности. М.: Академический проект, Мир, 2011. 130 с.

- Шадрина Ю.Е. Активные методы обучения как фактор мотивации студентов к самообразованию//Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования: сб. ст. по материалам XVII Междунар. науч.-практ. конф. № 11 (17). М.: Интернаука, 2018. С. 86-91.

- Якунин В.А. Педагогическая психология. СПб.: Михайлова В.А., 2000. 348 с.