Из опыта преподавания. XVIII. Таблица 27 видов симметрии

Автор: Ю.Л. Войтеховский

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (369), 2025 года.

Бесплатный доступ

В статье рассмотрены две формы таблицы 27 видов симметрии (без кубической сингонии): оси Li4 дана своя строка, иные инверсионные оси запрещены; использованы все возможные инверсионные оси. Второй случай особенно интересен при сопоставлении видов симметрии с гладкими геометрическими интерпретациями (конусы и цилиндры) предельных групп симметрии Кюри. Предложено различать 14, а не 7 классов симметрии. Обсуждена их номенклатура с экскурсом в историю вопроса. Статья учит творческому усвоению фундаментальных результатов, их выводу и осмыслению в деталях. Она предназначена для преподавателей, аспирантов и студентов (геологов, географов, биологов и др.), изучающих основы кристаллографии в геометрическом варианте, без теории групп и линейной алгебры. Статья посвящена профессору А. И. Глазову — последнему представителю кристаллографической школы Е. С. Федорова — А. К. Болдырева — И. И. Шафрановского в Ленинградском горном институте (ныне Санкт-Петербургском горном университете) и сопровождается уникальными фото из личного архива профессора Д. П. Григорьева.

Виды и классы симметрии кристаллов, композиции элементов симметрии, истинные и ложные инверсионные оси, предельные группы симметрии Кюри

Короткий адрес: https://sciup.org/149149462

IDR: 149149462 | УДК: 548.127 | DOI: 10.19110/geov.2025.9.5

Текст научной статьи Из опыта преподавания. XVIII. Таблица 27 видов симметрии

По мнению профессора Горного института в Санкт-Петербурге кристаллографа А. И. Глазова (1941–2023), профессор И. И. Шафрановский (1907–1994) до конца своих дней искал неочевидные закономерности в классической таблице 32 видов симметрии (в. с.). Его завораживало само число 32. Вероятно, он имел в виду, что 2n — число элементов в булеане (множестве всех подмножеств) n-элементного множества. В. с. кристаллов — композиции некоторых элементов множества {L1, L2, L3, L4, L6, Li4, C, P}. Задача состоит в том, чтобы выбрать его 5-элементное подмножество, булеан которого даст в точности 32 в. с. Но это лишь наша догадка.

Таблицу 32 в. с. (Попов, Шафрановский, 1964, с. 92) он объяснял студентам ревностно. Это и понятно, ведь он был сотрудником Федоровского института, в котором под началом А. К. Болдырева разработаны указанная таблица и символика 32 в. с., а еще номенклатура

простых форм и пространственных групп симметрии (Болдырев, Доливо-Добровольский, 1934; Шафрановский, Франк-Каменецкий, 1954; Войтеховский, 2020, 2021) . И все же мы пошевелим эту классическую таблицу, но не из праздного любопытства, а в ответ на вопросы студентов:

— Известны варианты периодической таблицы химических элементов. А есть ли варианты таблицы 32 в. с.?

— В аксиальном и планальном классах символы в. с. различаются для нечетных и четных осей. Нельзя ли их раздвинуть наподобие подгрупп периодической таблицы химических элементов?

— Можно ли поместить в. с. с осью Li4 в свою строку тетрагональной сингонии, ведь это не L4?

— Можно ли передвинуть в. с. с осью Li6 из гексагональной сингонии в тригональную, ведь это композиция L3 с ортогональной плоскостью?

— Как относиться к инверсионным осям кроме Li4? Они имеют математический смысл, но в кристаллографии вроде не нужны.

Первый вопрос простой. Варианты таблицы уже есть, достаточно сравнить учебник (Попов, Шафрановский, 1964, с. 92) и академическую монографию (Вайнштейн, 1979, с. 100–101). И второй вопрос несложен. В аксиальном и планальном классах сместим символы для нечетных и четных осей влево и вправо — однотипные символы выстроятся в колонки, воспринимать их действительно станет удобнее. На последний вопрос уже дан ответ: «Прибегать к сложным представлениям об инверсионных осях следует только в том случае, если никакого другого более простого толкования нельзя найти» (Болдырев, Доливо-Добровольский, 1934, с. 153). Что до остальных вопро- совмещаем оси Ln с единичным направлением и добавляем к ним в разных сочетаниях центр инверсии С, поперечную ось L2, продольную Р и поперечную П (это обозначение И. И. Шафрановского не прижилось, но здесь удобно) плоскости симметрии.

Здесь полезны два замечания. Начинать надо именно с осей Ln, ведь они есть в каждом в. с., в отличие от других элементов симметрии. В в. с. Р и С незримо присутствует L1. Фраза «в кристаллах возможны оси симметрии 2-, 3-, 4- и 6-го порядков; оси 1-го порядка не характерны и поэтому здесь не упоминаются» (Попов, Шафрановский, 1964, с. 68) приводит в недоумение. Оси 1-го порядка вездесущи, но указываются только в символе примитивного в. с. триклинной сингонии, где других элементов симметрии нет. Прочерк в ячейке таблицы некорректен.

Второе замечание — о поперечной оси L2. Почему только L2? Потому что лишь она, опрокидывая единичное направление, совмещает его с собой.

Шаг 2. После перебора всех композиций, краткого обсуждения и устранения повторов получена таблица 27 видов симметрии (Попов, Шафрановский, 1964, с. 89). Но все еще интереснее и требует неспешного анализа. Следует обращать внимание студентов на то, что преобразования симметрии далеко не всегда пе-рестановочны1. А при сочетании продольных плоскостей Р и поперечных осей L2 надо следить, лежат ли L2 в Р или между ними. В табл. 1 даны композиции осей Ln (левый столбец) с дополнительными элементами симметрии (верхняя строка). Инверсионной оси Li4 отдана своя строка, другие инверсионные оси запрещены по совету А. К. Болдырева и В. В. Доливо-Добровольского. Полностью совпадающие столбцы указаны в верхней строке через запятую.

Таблица 1. Композиции осей симметрии с дополнительными С, П, Р и L2

Table 1. Compositions of symmetry axes with additional C, P, R and L2

|

С |

П |

Р |

L2 |

СП |

СР, СL 2 , СРL 2 |

ПР, ПL 2 , ПРL 2 |

РL 2 |

СПР, СПL2, СПРL2 |

|

|

1 |

С |

m |

m |

||||||

|

2 |

2/m |

2/m |

2mm |

222 |

2/m |

mmm |

mmm |

mmm |

mmm |

|

3 |

3C |

3/m |

3m |

32 |

3mC |

3/mm |

3mC, 3/mm |

||

|

4 |

4/m |

4/m |

4mm |

422 |

4/m |

4/mmm |

4/mmm |

4/mmm |

4/mmm |

|

–4 |

–4m2 |

–4m2 |

–4m2 |

||||||

|

6 |

6/m |

6/m |

6mm |

622 |

6/m |

6/mmm |

6/mmm |

6/mmm |

6/mmm |

Примечание. Инверсионная ось 4-го порядка обозначена –4 вместо неудобного при наборе символа с чертой сверху. Другие инверсионные оси далее по тексту аналогично.

Note: The 4th order inversion axis is denoted by –4 instead of the awkward-to-type symbol with a bar over it. Other inversion axes are described similarly below.

сов, то есть уверенность, что замены обозначений и перемещения ячеек в таблице не изменят фундаментальный результат. Но могут обнаружиться любопытные нюансы. К их поиску мы и приступим. Речь пойдет только о в. с. с единичными направлениями. Кубическая сингония весьма специфична и требует отдельного рассмотрения.

Шаг 1. В разговоре о началах нельзя пройти мимо очень давней, но замечательной статьи (Шафрановский, 1945). А полагая элементы симметрии известными, алгоритм вывода в. с. с единичными направлениями найдем в учебнике (Попов, Шафрановский, 1964, с. 84–85):

К табл. 1 нужны пояснения. 1) В строке оси 3 имеем 7 в. с., то есть запрет инверсионной оси -6 не дал экономии числа столбцов (классов симметрии). 2) В. с. –6 (3/m) из инверсионно-примитивного стал центральным, точнее — «ортопланальным», ибо нечетная ось 3 в пересечении с m истинного С не дает. 3) В. с. –6m2 (3/mm) из инверсионно-планального стал планакси-альным. 4) Комбинация РL2 дает в. с. 3/mm или –3m (3mC) при расположении L2 в Р или между ними. 5) В двух пустых клетках строки комбинация СП порождает L2, ортогональную к П и совпадающую с L3. Их содействие дает L6, неуместную в строке L3. Но ситуация напоминает нам, что менее века назад тригональная сингония входила в гексагональную как подсингония (гипосингония) (Болдырев, 1931, с. 35). Затем она стала самостоятельной, сначала с оговорками: «гексагональная и тригональная сингонии <…> имеют так много сходных простых форм, что их часто рассматривают как одну сингонию» (Флинт, 1937, с. 50) (рис. 1), а потом без них. 6) В. с. –4 из инверсионно-примитивного стал примитивным. 7) В. с. –4m2 из инверсион-но-планального стал планальным или аксиальным (на выбор). 8) По характеру перемещений в таблице видно отличие в. с. с осями –4 и –6.

Шаг 3. В табл. 1 есть все 27 в. с. с единичными направлениями, но много повторов. В каких ячейках их удалить? Устраним столбцы с избыточными комбинациями добавляемых (к исходным осям) элементов симметрии и те, что поглощаются более полными столбцами. При этом добавим сингонии по известным правилам (Попов, Шафрановский, 1964, с. 93–94). Результат дан в табл. 2. В ней уже видны знакомые классы в. с., но повторов все еще 8 (в квадратных скобках). Из них 6 — следствия теорем о композициях четных осей, ор-

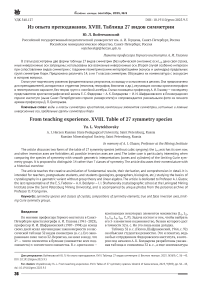

Рис. 1. Д. г.-м. н. Е. Е. Флинт. Получено от Е. В. Цинзерлинг 8.III.1964 (здесь и далее автор подписи к фото Д. П. Григорьев)

Fig. 1. Dr. Sc. (Geol. & Mineral.) E. E. Flint. Received from E. V. Tsinzerling on March, 8, 1964 (here and below the photo captions are by D. P. Grigoriev)

тогональной плоскости П и центра инверсии С (Попов, Шафрановский, 1964, с. 78–79).

Шаг 4. Основная проблема в табл. 2 — два планаль-ных класса П и Р. Но в столбце П почти все в. с. имеют аналоги рядом. Он может быть удален, если в. с. 3/m (–6), но тогда и 3/mm (–6m2), –4, –4m2 вернуть в инверсионные классы. При этом в моноклинной и тетрагональной сингониях будет по одной строке. Результат — табл. 3, хорошо знакомая всем изучавшим кристаллографию. И все же без нюансов не обошлось. Мы поместили в. с. 2 в столбец № 1 (оси — к осям), в. с. 2/m — в № 2

Таблица 2. Композиции осей симметрии с С, П, Р, L2 и указанием сингоний Table 2. Compositions of symmetry axes with C, P, R, L2 and indication of syngonies

|

Сингонии / Syngonies |

С |

П |

Р |

L2 |

СР, СL 2 |

ПР, ПL 2 |

|

|

Триклинная / Triclinic |

1 |

С |

|||||

|

Моноклинная / Monoclinic |

[m] |

m |

|||||

|

2 |

2/m |

[2/m] |

|||||

|

Ромбическая / Rhombic |

2mm |

222 |

mmm |

[mmm] |

|||

|

Тригональная / Trigonal |

3 |

3C |

3/m |

3m |

32 |

3mC |

3/mm |

|

Тетрагональная / Tetragonal |

4 |

4/m |

[4/m] |

4mm |

422 |

4/mmm |

[4/mmm] |

|

–4 |

–4m2 |

[–4m2] |

|||||

|

Гексагональная / Hexagonal |

6 |

6/m |

[6/m] |

6mm |

622 |

6/mmm |

[6/mmm] |

Таблица 3. Виды симметрии кристаллов с единичными направлениями Table 3. Symmetry types of crystals with single directions

|

Сингонии / Syngonies |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Триклинная / Triclinic |

1 |

С |

|||||

|

Моноклинная / Monoclinic |

2 |

2/m |

m |

||||

|

Ромбическая / Rhombic |

2mm |

222 |

mmm |

||||

|

Тригональная / Trigonal |

3 |

3C |

3m |

32 |

3mC |

||

|

Тетрагональная / Tetragonal |

4 |

4/m |

4mm |

422 |

4/mmm |

–4 |

–4m2 |

|

Гексагональная Hexagonal |

6 |

6/m |

6mm |

622 |

6/mmm |

–6 |

–6m2 |

Примечания. Классы симметрии: 1 — примитивный, 2 — центральный, 3 — планальный, 4 — аксиальный, 5 — планакси-альный, 6 — инверсионно-примитивный, 7 — инверсионно-планальный.

Notes. Symmetry classes: 1 — primitive, 2 — central, 3 — planal, 4 — axial, 5 — planaxial, 6 — inversion-primitive, 7 — inversion-planar.

(к 4/m и 6/m), но в учебнике (Попов, Шафрановский, 1964, с. 92) они попали в аксиальный (№ 4) и планак-сиальный (№ 5) классы. Монография (Вайнштейн, 1979, с. 100–101) оставляет выбор за читателем.

Шаг 5. Исследование не будет закончено, если мы не обратим внимание на различие символов в. с. в столбцах № 2–5. Так, в планальном (№ 3) и аксиальном (№ 4) классах нечетная ось 3 размножает Р и L2 в три таких же, что обозначено как 3m и 32. В случае четных осей Р и L2 распадаются на две группы, что отмечено в символах, например, 4mm и 422. В столбцах 2 и 5 различие еще радикальнее — сочетания нечетных осей (1 и 3) с С дают ложные инверсионные оси (в том смысле, что могут быть выражены через комбинации обычных элементов симметрии, далее в скобках): –1 (С), –3 (3С), –3m (–3m2, 3mС). По аналогии: –2 (m), –1m2 (Сm2, 2/m), –2m2 (mm2, 2mm). Возникает идея перенести все в. с. с ложными инверсионными осями в столбцы 6 и 7 (табл. 4). Для большей наглядности добавлены строки с некристаллографическими осями 5, 7, 8 и предельные группы симметрии Кюри.

Табл. 4 обладает замечательным свойством — состоит из 14 «чистых линий»2 в. с., устроенных одинаково, за исключением порядка главной оси. Столбцы 1–5 точно соответствуют симметрии гладких геометрических интерпретаций по Кюри. Иное дело — в. с. с истинной –4 и ложными инверсионными осями. В. с. столбца 6 вкладываются как подгруппы в в. с. столбца 2 (вц), а в. с. столбца 7 — в в. с. столбца 5 (пц). Но во всех случаях есть недостача элементов симметрии по сравнению с таковыми цилиндров. Так, в линии –1, –3, –5...

нет плоскости П, в линии –2, –6... нет С, в линии –4, –8... нет ни П, ни С, которые есть у вращающегося цилиндра. Аналогично в инверсионно-планальном классе относительно покоящегося цилиндра.

Особенно досадна «потеря» в предельных группах симметрии П. Кюри истинных инверсионных осей (в конусах, цилиндрах и сферах их в явном виде нет), ведь открытие оси –4 О. Браве стало выдающимся событием в кристаллографии, завершившим список элементов симметрии (Войтеховский, 2025; Voytekhovsky, 2025). Напрашивается вывод. Если пренебречь указанными нюансами и настаивать на гладких геометрических интерпретациях, то решение вопроса у П. Кюри идеально. Если же акцентировать внимание на инверсионных осях и «чистых линиях», то можно выделить новые виды симметрии, в геометрической интерпретации которых не обойтись без «шероховатых» (ребристых, гранных) призм. Заметим также, что без в. с. с нечетными главными осями столбец 2 (центральные в. с.) превратился в «ортопланальную» чистую линию. Конечно, центры инверсии не пропали. В каждом случае взаимодействие центра инверсии, четной оси и ортогональной плоскости управляются (два элемента порождают третий) тремя известными теоремами (Шафрановский, 1964, с. 78–79).

О терминах

Информативная и удобная номенклатура очень важна в науке, работающей с большим многообразием объектов. Эта методологическая проблема опирается на философскую традицию (Геллнер, 1962; Фуко, 1977; Степанов, 1981; Лосев, 1990; и др.). Кристаллография не обошла ее стороной (Болдырев, Доливо-Добровольский, 1934), и она не исчерпана (Войтеховский,

Таблица 4. Виды симметрии кристаллов с акцентом на инверсионных осях

Table 4. Types of crystal symmetry with emphasis on inversion axes

|

Сингонии / Syngonies |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

|

Триклинная / Triclinic |

1 |

–1 |

|||||

|

Моноклинная / Monoclinic |

(2) |

{2/m} |

[1m] |

(12) |

[–2] |

{–1m2} |

|

|

Ромбическая / Rhombic |

(2mm) |

222 |

2/mmm |

(–2m2) |

|||

|

Тригональная / Trigonal |

3 |

3m |

32 |

–3 |

–3m2 |

||

|

Тетрагональная / Tetragonal |

4 |

4/m |

4mm |

422 |

4/mmm |

–4 |

–4m2 |

|

5 |

5m |

52 |

–5 |

–5m2 |

|||

|

Гексагональная / Hexagonal |

6 |

6/m |

6mm |

622 |

6/mmm |

–6 |

–6m2 |

|

7 |

7m |

72 |

–7 |

–7m2 |

|||

|

8 |

8/m |

8mm |

822 |

8/mmm |

–8 |

–8m2 |

|

|

Предельная группа |

∞ |

∞/m |

∞m, ∞mm |

∞2, ∞22 |

∞/mmm |

||

|

Limiting group |

вк |

вц |

пк |

сц |

пц |

Примечания. Номера столбцов — как в табл. 3. В стб. 3 (планальные в. с.) и 4 (аксиальные в. с.) выделены чистые линии с нечетными (слева) и четными (справа) главными осями. В стб. 6 и 7 выделены чистые линии с инверсионными нечетными (слева), порядка 4n-2 (в центре) и порядка 4n (справа) осями, n = 1, 2, 3... В моноклинной и ромбической сингониях в одинаковых скобках даны эквивалентные обозначения. В этих четырех случаях допустимо двоякое положение в. с. в таблице. Геометрические интерпретации предельных групп симметрии: в — вращающийся, п — покоящийся, с — скрученный, к — конус, ц — цилиндр.

Notes. Column numbers are as in Table 3. In columns 3 (planar s. t.) and 4 (axial s. t.), pure lines with odd (on the left) and even (on the right) principal axes are highlighted. In columns 6 and 7, pure lines with inversion odd (on the left), order 4n-2 (in the center) and order 4n (on the right) axes are highlighted, n = 1, 2, 3... In the monoclinic and rhombic syngonies, equivalent notations are given in the same brackets. In these four cases, a dual position of the s. t. in the table is allowed. Geometric interpretations of the limiting symmetry groups: в — rotating, п — resting, с — twisted, к — cone, ц — cylinder.

2024). Привычные нам логичные и удобные названия сингоний возникали и закреплялись постепенно: «агир-ная — триклинная, моногирная — моноклинная, ди-гирная — ромбическая, тригирная — тригональная, те-трагирная — тетрагональная, гексагирная — гексагональная, полигирная — кубическая» (Попов, Шафрановский, 1941, с. 60) (рис. 2–4). Любопытно, что в 1941 г. авторы учебника назвали современные термины устаревшими, но вернулись к ним в следующем издании (Попов, Шафрановский, 1964, с. 92).

А вот авторитетное мнение: «Эти названия имеют педагогическое значение, так как указывают на наиболее характерную особенность кристаллов каждой сингонии в отношении симметрии, а следовательно и в отношении других свойств, связанных с симметрией. Названия сингоний — тригирной, те-трагирной и гексагирной — взяты из терминологии, принятой в свое время Федоровским институтом. Триклинная и моноклинная сингонии неправильно названы Федоровским институтом «агирной» и «мо-ногирной» сингониями. Нами эти сингонии по указанным выше причинам названы соответственно «мо-ногирной» и «монодигирной»» (Аншелес, 1952, с. 97) (рис. 5, 6). Им же предложены иные названия сингоний: моногирная (триклинная), монодигирная (моноклинная), тридигирная (ромбическая), тригирная (тригональная, ромбоэдрическая), тетрагирная (тетрагональная), гексагирная (гексагональная) и тетра-тригирная (кубическая) (там же, с. 97–98). Термины не прижились, но в них была логика — явное указание числа разных осей.

И. И. Шафрановский рекомендовал студентам запоминать устаревшие названия в. с.: 1) моноэдриче-ский, 2) пинакоидальный... 32) гексоктаэдрический — ведь в них звучат имена общих (самых полногранных) простых форм каждого в. с. Но вот иное мнение: «Этих названий в разное время разными авторами дано так много, что их можно не запоминать, ограничившись для каждого класса [вида] формулой симметрии» (Флинт, 1937, с. 33). Вот и пойми их, классиков...

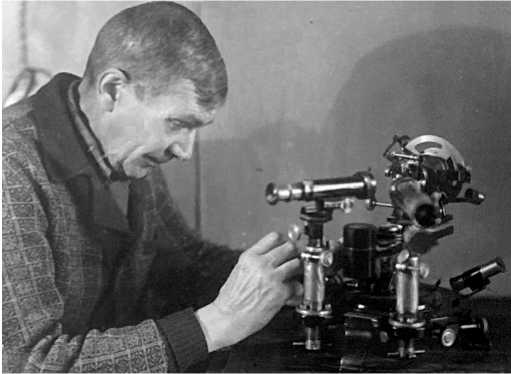

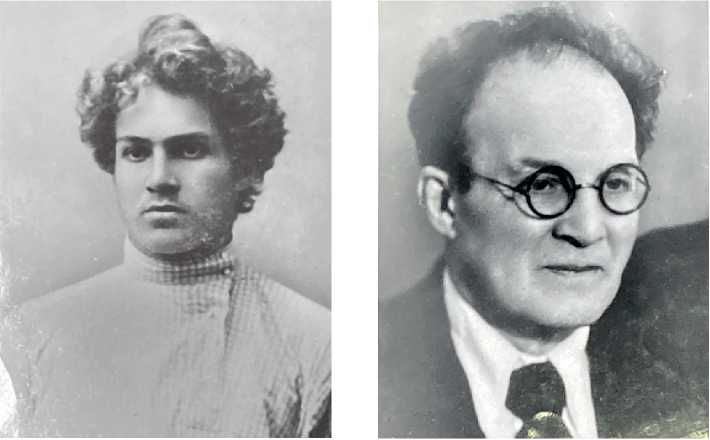

Рис. 2. Празднование выхода в свет учебника «Кристаллография» Попова, Шафрановского. 1941 г. (до войны). Слева направо: Г. М. Попов, О. М. Аншелес, И. И. Шафрановский

Fig. 2. Celebrating the publication of the textbook «Crystallography» by Popov and Shafranovsky. 1941 (before the war). From left to right: G. M. Popov, O. M. Ansheles, I. I. Shafranovsky.

Между понятиями вида и класса есть путаница. «Многие авторы отождествляют вид с классом. Логичнее, нам кажется, придавать этим терминам различное значение, как это делает Е. С. Федоров. <…> Видом симметрии называется законченное сочетание элементов симметрии. Под „законченным" подразумевается такое сочетание, в котором проделаны все операции сложения элементов симметрии, т. е. выведены все равнодействующие. Все кристаллы, имеющие симметрию одного и того же вида, составляют „класс". Видов симметрии бесконечно большое число, однако число классов, как указано выше, ограничивается 32» (Флинт, 1937, с. 32). Остается неясным, совпадут ли понятия вида и класса, если ограничиться только кристаллическими в. с.? Или все равно первое относится к матема-

Рис. 3 (слева). В квартире Г. М. Попова в новом высотном здании МГУ. Слева направо: Г. П. Попова (Литвинская), Г. М. Попов, Андрюша Попов, В. И. Михеев, Миша Попов, И. И. Шафрановский, Н. Н. Стулов. Зима 1953/1954 г.

Fig. 3 (left). At G. M. Popov's apartment in the new high-rise building of Moscow State University. From left to right: G. P. Popova (Litvinskaya), G. M. Popov, Andryusha Popov, V. I. Mikheev, Misha Popov, I. I. Shafranovsky, N. N. Stulov. Winter of 1953 / 1954

Рис. 4 (справа). Слева направо: И. И. Шафрановский, Г. М. Попов и В. А. Мокиевский. Март 1956 г.

Fig. 4 (right). From left to right: I. I. Shafranovsky, G. M. Popov and V. A. Mokievsky. March 1956

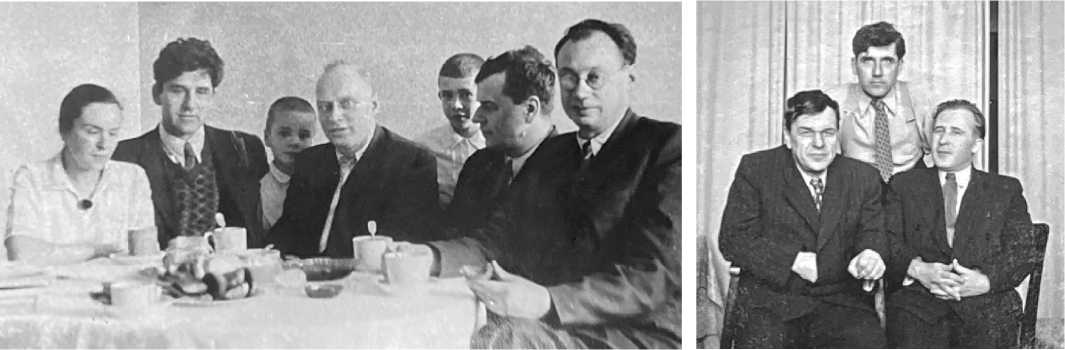

Рис. 5. О. М. Аншелес (слева — 1902 г., справа — 1954 г.)

Fig. 5. O. M. Ansheles (left — 1902, right — 1954)

тическим образам, а второе — к физическим телам? На сегодня устоялось другое соотношение понятий. Виды (точечные группы) и классы симметрии — все это математические образы: первых 32, вторых 7 (примитивный... инверсионно-планальный, табл. 3). Было бы еще лучше объединять в классы изоструктурные (одинаково устроенные) в. с., отличающиеся лишь порядком главной (совпадающей с единичным направлением) оси (табл. 4).

Обратимся к современным названиям классов. Не случайно они вызывают недоумение у отдельных (они-

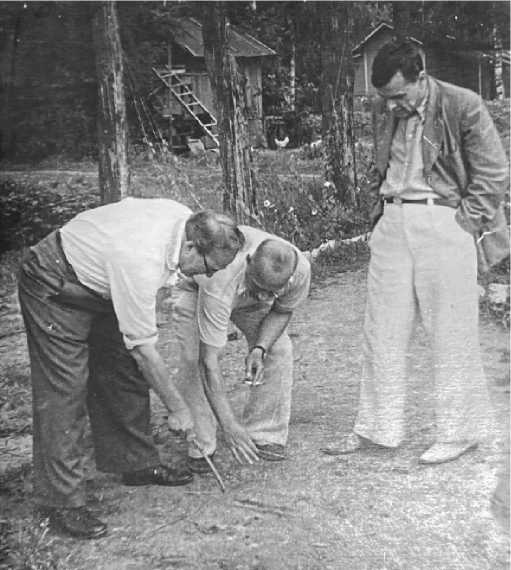

Рис. 6. Спор о законе Бэра (течение рек и различие в берегах). Чертят О. М. Аншелес и В. И. Михеев, смотрит И. И. Шафрановский. Зеленогорск, 1953 г.

Fig. 6. A dispute about the Baer's law (the flow of rivers and the difference in their banks). O. M. Ansheles and V. I. Mikheev are drawing, I. I. Shafranovsky is watching. Zelenogorsk, 1953

то нам и дороги) критически думающих студентов. Первый вопрос — о «примитивной» оси L1, которая якобы оставляет фигуру на месте. Вовсе нет! Как все оси, она поворачивает фигуру, но та впервые совпадает с собой лишь после поворота на 360°. Тем самым L1 характеризует не столько себя, сколько фигуру. Поворот вокруг L1 (действие) и оставление фигуры на месте (бездействие) следует различать. Кроме того, L1 есть у любой фигуры, причем в бесконечном числе. Наконец, она единственная из осей не обязана пересекать фигуру в центре тяжести. Где здесь примитив?

В примитивном в. с. триклинной сингонии из простых форм есть только моноэдр. Может быть, это примитив? Но у таких кристаллов сколько граней, столько и различных (не переводимых друг в друга элементом симметрии L1) моноэдров. А среди 146 структурных (физических) разновидностей простых форм моноэдры самые многочисленные (Бокий, 1940; Шафрановский, 1948). Кажущийся примитив обернулся максимальным разнообразием.

Наши предшественники неудачно назвали примитивным класс, в котором в. с. содержат лишь главные оси, с которых начинается вывод комбинаций. По процедуре его следовало назвать исходным (начальным), по сути — аксиальным (табл. 4, столбец № 1). По той же логике другие классы следует назвать: № 2 — аксицентральный (аксиортопланальный), № 3 — акси-планальный, № 4 — диаксиальный, № 5 — аксидипла-нальный. Два инверсионных (в современном понимании) класса распадаются каждый на три «чистых линии», подходящих на роль классов. Линия –1, –3. –5... — инверсионный аксицентральный; –2, –6... — инверсионный аксиортопланальный; –4, –8... — инверсионный аксиальный; –1m2, –3m2, –5m2… — инверсионный аксипланальный; –2m2, –6m2… — инверсионный аксидипланальный; –4m2, –8m2… — инверсионный диаксипланальный.

Выводы

Путешествие по таблице 32 в. с., даже без кубической сингонии, показало множество логических тропинок и развилок, по которым прошли наши предше- 41

ственники, чтобы удобно выразить этот фундаментальный результат. Наличие ее нескольких форм и исторические дискуссии о номенклатуре показывают, что, кроме самих 32 в. с., все остальное — объединение в классы, именование — это вопросы целесообразности. По результатам исследования нам кажется удобным выделять 14 чистых линий (пусть при тех же 7 классах). Заметим, что их можно найти в книге (Зоркий, 1986, с. 28–37) под названием семейств точечных групп низшей и средней категории. Однако, погружая подгруппы в группы, этот автор свел их к 5 группам Кюри, тогда как наша задача была в обратном. А главный педагогический момент видится в увлекательном путешествии, показавшем внутреннее богатство классической таблицы 32 в. с. Ведь наша цель — не в том, чтобы предложить еще одну форму таблицы или номенклатуру, а чтобы показать саму такую возможность и тем самым — живое содержание якобы «сухой науки» кристаллографии.

Мы уже отмечали немалый заряд натурфилософии в курсах кристаллографии и минералогии (Войтеховский, 2022, 2024). Его следует не прятать, а показывать студентам. Рассуждение о моноэдрах явно отсылает к философии: «Не бывает никаких двух неразличимых друг от друга отдельных вещей. <…> Полагать две вещи неразличимыми — означает полагать одну и ту же вещь под двумя именами» (Лейбниц, 1982, с. 450). «Относительно высказанного Лейбницем закона следует, однако, заметить, что различие, о котором он говорит, следует понимать не только как внешнюю и равнодушную разность, но и как различие в себе и что, следовательно, вещам самим по себе свойственно быть различными» (Гегель, 1974, с. 275). Мысль Лейбница отсылает нас к физически различным мо-ноэдрам в смысле Г. Б. Бокия (1940) и И. И. Шафра-новского (1948), мысль Гегеля — еще глубже, к геометрически различным моноэдрам. В целом же примитивный вид симметрии триклинной сингонии вовсе не примитивен, коль скоро дает замечательную иллюстрацию к столь важным философским принципам.

Автор благодарит рецензентов за весьма профессиональные и доброжелательные рекомендации, способствовавшие лучшему изложению результатов.