Избыточная подоходная дифференциация россиян как ограничитель экономического роста

Автор: Капканщикова Светлана Викторовна, Капканщиков Сергей Геннадьевич

Журнал: Симбирский научный Вестник @snv-ulsu

Рубрика: Экономика и менеджмент

Статья в выпуске: 2 (12), 2013 года.

Бесплатный доступ

В статье анализируется противоречивая связь между степенью подоходного расслоения населения России и темпами прироста валового внутреннего продукта. Доказывается, что при нормальном расхождении доходов наиболее богатых и бедных россиян экономический рост протекает успешно, но если дифференциация становится избыточной, то по целому ряду исследуемых в работе обстоятельств рост закономерно начинает затухать — вплоть до вхождения национальной экономики в кризисное состояние. Это позволяет расценивать несправедливость в распределении национального дохода в качестве чрезвычайно значимого тормозящего экономический рост фактора, а ее устранение инструментами результативной социальной политики государства — действенного способа ускорения хозяйственной динамики.

Экономический рост, социальная поляризация, коэффициент джини, кривая лоренца, фондовый коэффициент социальной дифференциации, плоская шкала подоходного налогообложения, трансфертные платежи, социальные взносы, гипотеза кузнеца, теория человеческого капитала, парадокс бережливости, государство благоденствия, нормальное и избыточное неравенство, абсолютная и относительная бедность, кривая лаффера, государственно-корпоративная модель, социальная политика государства

Короткий адрес: https://sciup.org/14113779

IDR: 14113779

Текст научной статьи Избыточная подоходная дифференциация россиян как ограничитель экономического роста

Значимым звеном механизма торможения роста валового внутреннего продукта в период перехода к рыночной экономике является нарастание социальной напряженности в российском обществе, связанное с сохраняющейся и периодически усиливающейся его поляризацией. Уже к осени 1993 года доходы 10 % наиболее состоятельных россиян превышали доходы 10 % их самых бедных соотечественников в 13 раз, хотя старт столь стремительного расслоения был дан в Советском Союзе от состояния, весьма близкого к уравниловке. Социальная поляризация граждан продолжает нарастать, и коэффициент фондов, показывающий соотношение уровня доходов 10 % наименее обеспеченных россиян и 10 % их наиболее обеспеченных сограждан (коэффициент диффе- ренциации доходов), по официальным данным, составляет сегодня 16,7. А в Москве, где протекала наиболее масштабная трансформация отношений собственности и проживает большинство представителей «золотого миллиона», это соотношение еще выше. По разным оценкам, оно колеблется в диапазоне от 35 до 50 раз и выглядит запредельным даже для большинства развивающихся стран, не говоря уже о развитых.

Стремительное усиление неравенства в распределении доходов в ходе трансформации российской экономической системы привело к тому, что коэффициент Джини, отражающий степень социально-экономического расслоения общества, возрос с 0,32 в 1991 году до 0,422 в 2009 году. Конечно, нашей стране еще далеко до мирового рекорда подоходной дифферен- циации населения, зафиксированного в 2003 году в Намибии, где этот коэффициент достиг 0,707. Однако вряд ли нас может радовать близость Российской Федерации по коэффициенту Джини к США, ведь уровень жизни россиян сегодня не менее чем втрое ниже, чем американцев, а потому столь разительная социальная поляризация в нашем случае попросту непозволительна и взрывоопасна.

К тому же масштабы этой поляризации гораздо выше официальных цифр (минимум в 1,5 раза), во-первых, в связи с тем, что потребительская корзина богатых россиян дорожает более чем вдвое медленнее, чем корзина бедных (в последнюю входят прежде всего продовольственные товары, которые во всем мире стремительно растут в цене); во-вторых, потому, что налоговая система России, опирающаяся на косвенные налоги, дискриминирует наименее обеспеченные слои населения, в результате чего социальная поляризация по располагаемому доходу выглядит заметно более существенной, нежели по доходу личному; в-третьих, в официальных данных далеко не полностью учитывается факт масштабного сокрытия доходов состоятельных россиян в теневом сегменте; в-четвертых, если методику построения кривой Лоренца применить к поимущественному расслоению россиян, оценив объекты собственности тех или иных категорий семей, то их дифференциация окажется еще более масштабной. Во владении 20 % наиболее обеспеченных граждан находится не только 50 % всех доходов в форме оплаты труда и 56 % доходов от предпринимательской деятельности, но и 72 % доходов от собственности, 60 % покупок непродовольственных товаров, 63 % потребления платных услуг, 68 % сбережений [1, с. 88].

В то время как многие постсоциалистические страны Центральной и Восточной Европы (например, Польша, Чехия, Венгрия, Эстония, Словения) путем запуска реформ в сфере социального обеспечения и укрепления социальных факторов экономического роста (важнейшим из которых является недопущение чрезмерного неравенства) сумели ликвидировать экстремальные формы бедности и нищеты, Российское правительство постаралось перенести разрешение проблем формирования социального государства в отдаленное будущее. В результате введения плоской шкалы подоходного налогообложения физических лиц, регрессивной шкалы социальных взносов, принятого алгоритма пенсионной реформы и реформы жилищно-коммунального хозяйства (проведенной за счет ме- нее обеспеченных семей), монетизации льгот (фактически отменившей многие из ранее реально существовавших) и целого ряда других асоциальных мероприятий на рубеже ХХ—ХХI веков соотношение 20 % наименее и наиболее обеспеченных россиян составило 6,2 и 47,4 %. Это, конечно, не довело пока что дифференциацию населения до уровня ЮАР (3 и 63 %), Чили (3 и 61 %) и Мексики (4 и 58 %), однако представляло Российскую Федерацию в крайне невыгодном свете сравнительно с нашими недавними ближайшими партнерами — Словакией (12 к 31 %), Чехией (10 к 37 %) и Венгрией (9 к 37 %) [2, с. 68].

Прогрессирующее отдаление двух крайностей социальной лестницы (бедности и богатства) привело к тому, что появились как бы две России — две расходящиеся в разные стороны социальные ветви, кардинально отличающиеся по образу и стилю жизни, имеющие различные ценностные установки, располагающие различными денежными единицами, обращающиеся к разным потребительским рынкам (рынкам преимущественно отечественной и импортной продукции). А поскольку к числу богатых относится политическая элита страны, трудно всерьез рассчитывать на своевременную и осознанную нейтрализацию данной взрывоопасной тенденции.

Конкретные количественные параметры дифференциации располагаемых доходов в немалой степени зависят от типа правящей партии и господствующей в проводимой ею экономической политике теоретической доктрины, а также от фазы цикла, через которую проходит страна. Так, на фазе экономического подъема дифференциация вполне может быть усилена — с тем, чтобы стимулировать дальнейшее наращивание деловой активности населения. В обстановке же экономического спада, депрессии или вялотекущего оживления (в котором продолжает пребывать сегодня российская экономика) объективно формируется потребность в сглаживании располагаемых доходов — прежде всего для обеспечения поддержки социально уязвимых групп и создания тем самым предпосылок для последующего роста. Например, получение бедными слоями приемлемого образования способствует развитию совокупной рабочей силы, облегчает проведение назревшей структурной перестройки национальной экономики, которая в этом случае становится заметно менее болезненной с социальной точки зрения.

В последние десятилетия наибольших хозяйственных успехов достигли те страны, правительствам которых удалось отыскать оптимальный баланс между степенью реализации двух макроэкономических целей — обеспечения экономического роста и достижения справедливого распределения доходов населения. При этом в мировой науке вплоть до 1950—1960-х годов продолжали господствовать представления о безусловно позитивном воздействии неравенства на экономический рост. Считалось, что стремление достичь большего равенства в распределении доходов и имущества способно ослабить стимулы к труду, инвестированию, научно-техническому прогрессу и предпринимательскому риску. Более равномерное распределение доходов тождественно повышению налогов для высокодоходных групп населения, что сдерживает их хозяйственную мотивацию. К тому же в теоретических конструкциях той поры превалирующим был взгляд о неизбежности стихийного восстановления относительной справедливости в распределении, достигаемого через механизм межотраслевой конкуренции. Так, выражавший подобную позицию С. Кузнец полагал, что первоначальное усиление подоходной дифференциации, связанное с перемещением факторов производства из менее эффективных секторов национальной экономики в более эффективные, в дальнейшем кардинальным образом меняет свое направление — по мере выравнивания рентабельности различных секторов и, соответственно, сближения доходов функционирующих здесь экономических субъектов.

Однако последующие события доказали иллюзорность столь упрощенных взглядов. В современном обществе вероятность восстановления более или менее справедливого распределения доходов оказывается крайне невысокой. В тех секторах, где проявляется тенденция к монополизации, личные доходы оказываются устойчиво выше, чем в конкурентных секторах. Распределение по факторам производства обрекает население стран с рыночной экономикой на все возрастающие контрасты в распределении индивидуальных доходов. Ведь только в идеальной экономике совершенной конкуренции размер дохода прямо связан с вкладом того или иного фактора в производство продукции. В других, несравненно более типичных случаях, доход, например фермера, может находиться чуть ли не в обратной зависимости от его трудовых и предпринимательских усилий — если созданная на селе добавленная стоимость перераспределяется через механизм несбалансированной инфляции в прибыль коммерсантов, приобретающих по монопольно низким ценам сельскохозяйственное сырье, или, скажем, в прибыль монополистов, заставляющих приобре- тать горюче-смазочные материалы, минеральные удобрения, корма по монопольно высоким ценам. Следует учитывать и бесспорный факт неравномерного распределения средств производства в обществе, вплоть до их полного отсутствия у целого ряда его членов.

Более того, выяснилось, что при отсутствии активных перераспределительных мероприятий социальной направленности отрыв богатейших слоев от их беднейшей части может только мультипликативно нарастать как за счет эффективных (в финансовом плане) вложений накопленных первыми сбережений, так и в результате трансформации их в интеллектуальный потенциал своих семей, в потенциал здоровья. Значимым фактором неподтвержденности гипотезы С. Кузнеца явилось и несовершенство государственной социальной политики, которая на практике зачастую либо укрепляет тенденцию к неуклонному нарастанию неравномерности распределения доходов, либо в лучшем случае воспроизводит эту неравномерность на неприемлемо высоком уровне.

Поэтому не случайно в последние десятилетия все большее число сторонников обретает противоположный взгляд на соотношение подоходного расслоения и темпов экономического роста, в котором акцент делается на негативное влияние первого на второй. Немалый вклад в обоснование их отрицательной корреляции внесла теория человеческого капитала, многие из представителей которой доказывают нарастающую неотвратимость урезания возможностей немалого числа граждан по мере усиления несправедливости в распределении совокупных доходов. Все более остро осознавая свою неспособность оплачивать услуги здравоохранения, образования, культуры, они изначально отказываются от удовлетворения столь значимых потребностей, что не может не сказаться на темпах изменения ВВП. Не секрет, что ведущим фактором экономического роста выступает сегодня образовательный, квалификационный потенциал нации, уровень ее здоровья и культурного развития. Кроме того, по мере усиления неравенства для властей страны возрастает риск ее погружения в пучину социально-политической нестабильности, нарастания массовых беспорядков, расширения теневой экономики и преступности, что делает неизбежным радикальное перераспределение расходов государственного бюджета от инвестиционных целей, госзакупок в пользу трансфертов, затрат на финансирование армии, полиции, тюрем и иных сфер непроизводительного труда.

Не менее важным отрицательным последствием чрезмерной подоходной дифференциации выступает интенсификация парадокса бережливости: в то время как наиболее зажиточная часть граждан, будучи не в состоянии потратить немалую часть своих доходов, вынужденно наращивает накопления, другая, проживающая вблизи черты бедности часть поляризованного общества, тоже отказывается от многих покупок, но уже из-за опасения остаться без средств к существованию в самом ближайшем будущем. И в том и в другом случае предельная склонность к сбережению неуклонно растет, что через подрыв покупательной способности населения, массовое затоваривание, остановку предприятий, безработицу, падение заработной платы лишает отечественную экономику внутренних импульсов к стабильному росту. Все более разрывая связь сбережений и инвестиций, действие парадокса бережливости сопровождается форсированным оттоком валовых национальных сбережений за пределы страны, что усиливает ее отрыв от развитых государств по уровню научно-технического и социально-экономического развития. Еще А. Пигу утверждал, что богатая часть общества получает от каждой дополнительной единицы дохода несравненно меньшее удовлетворение, нежели бедная его часть, а потому нарастание подоходного неравенства оказывает крайне негативное влияние на уровень общественного благосостояния. И это обрекает власти на сознательное формирование и неуклонное совершенствование перераспределительной системы.

Поиск компромиссного решения проблемы распределения богатства потребовал использования многообразных форм государственного вмешательства в процесс перераспределения доходов. Особую популярность приобрела теория и практика «государства благоденствия», где власти реализуют широкий комплекс мер по поддержке социально уязвимых категорий населения. В настоящее время в развитых странах сложилась смешанная модель, в которой предусматривается перераспределение доходов, прежде всего через механизм прогрессивного налогообложения и систему трансфертных платежей. Она включает создание равных стартовых возможностей людей с помощью запуска государственных программ в сфере образования, поддержки малого и среднего бизнеса, антимонопольного законодательства, налоговой политики. Важное место в современной модели распределения занимает предоставление гарантий социальной защиты: устанавливается общегосу- дарственный уровень социального обеспечения и социального обслуживания, дополняемый гарантиями на региональном и внутрифирменном уровнях. При этом формирование той или иной разновидности смешанной модели распределения в решающей степени зависит от уровня развития страны. В. Бобков справедливо утверждает, что «…в странах с меньшим душевым доходом и более широким распространением абсолютной бедности экономическому и социальному прогрессу, при прочих равных условиях, больше способствует низкий уровень неравенства. По мере роста ВВП и повышения уровня жизни лиц с наименьшими доходами темп увеличения богатства нередко отличается опережающей динамикой, вследствие чего неравномерность распределения материальных благ возрастает» [3, с. 12].

Поэтому не случайно сколько-нибудь жесткой связи между усилением общего неравенства в доходах и скоростью экономической динамики мировая статистика сегодня не обнаруживает. Так, в Венгрии, Польше, Словакии доходы 10 % самых бедных граждан отстают сегодня от доходов 10 % наиболее обеспеченных жителей всего в 4,5—5,5 раза, в то время как в Болгарии и Румынии — более чем в 10 раз. А между тем экономика первой группы стран развивается на постсоциалистическом пространстве несравненно более успешно. Получается, что темпы экономического роста страны в долгосрочном периоде зависят не только, а порой даже не столько, от количества располагаемых ею производственных ресурсов, сколько от степени справедливости в их распределении между отдельными гражданами.

Научное объяснение столь противоречивого воздействия того или иного распределения доходов и имущества на экономический рост можно получить, разделив неравенство на два его состояния — нормальное и избыточное. Развивающий в отечественной литературе трактовку весьма противоречивого воздействия неравенства на экономический рост А. Шевяков доказывает плодотворность его разложения на структурные компоненты [1, с. 86], считая нормальным такую часть общего неравенства, которое соответствует ситуации, если все доходы граждан, оказавшиеся ниже прожиточного минимума, были подтянуты до него, причем при сохранении всех остальных доходов на прежнем уровне [4, с. 8]. Если социально оправданное неравенство, которое не устраняет принципиального равенства возможностей людей и при котором доходы всех граждан не опускаются ниже черты бедности, оказывает в целом благотворное влияние на хозяйственную активность, то воздействие неравенства чрезмерного на социально-экономическую динамику общества обычно обретает сугубо негативный оттенок, становится разрушительным. Когда социальная дифференциация в стране приемлемая, это через повышенную мотивацию к труду и предпринимательской деятельности влечет за собой наращивание национального продукта, а значит, и общественного благосостояния уже в обозримой перспективе. Но в случае ее выхода за некие объективно очерченные рубежи и перехода масштабами социально-классовой поляризации между полюсами богатства и бедности существующих в каждом данном обществе границ неизбежными становятся социальная напряженность в обществе из-за ощущения несправедливости в распределении доходов и имущества, ослабление стимулов к хозяйственной деятельности, а значит, торможение роста страны и уровня жизни ее граждан. Не случайно еще Аристотель усматривал глубинные истоки большинства потрясений в обществе именно в имущественном неравенстве, считая недопущение чрезмерной дифференциации доходов и достижение большей справедливости залогом укрепления социального порядка. При высокой степени неравенства экономический рост тормозится и «распространением практики лоббирования, направленной на предотвращение перераспределения доходов; ростом коррупции в государственных органах власти» [5, с. 52]. «Чем выше неравенство, тем ниже совокупный потребительский спрос при одних и тех же доходах населения», — справедливо подчеркивает А. Шевяков [6, с. 17].

Чрезмерное расслоение населения и, как результат, низкий платежеспособный спрос значительной его части, оказавшейся по ряду причин за рамками минимального потребительского бюджета, выступают сегодня немаловажным препятствием для позитивных сдвигов в российской экономике и фактором вероятного воспроизводства тоталитарного режима. Избыточное расслоение порождает бедность широких масс населения, понижает уровень образованности нации, продолжительность жизни, что резко тормозит хозяйственную динамику общества. В стране разных (а вовсе не равных) возможностей экономический рост, достижение высокого уровня жизни и, как результат, сокращение абсолютной бедности, измеряемой удельным весом населения, существующего на доходы ниже прожиточного минимума, вполне могут сопро- вождаться неуклонным нарастанием бедности относительной, масштабы которой характеризуются долей граждан, чьи доходы оказываются ниже 60 % медианного уровня (т. е. дохода, выше и ниже которого получают доходы одинаковое число граждан данной страны).

Думается, что сегодня настало время интегрировать противоположные воззрения на роль дифференциации доходов в обеспечении роста ВВП, представленные неоклассическими и кейнсианскими подходами, в одну целостную теоретическую конструкцию. Оба эти направления отражают реально протекающие в национальном хозяйстве социально-экономические процессы, но лишь до определенного количественно очерченного рубежа, при достижении которого участникам дискуссии приходится принимать аргументы своих оппонентов. Попытаемся ответить на вопросы «Как обнаружить контуры оптимальной дифференциации доходов?», «Каковы предельно допустимые масштабы выравнивания, за которыми сглаживание доходов теряет экономический смысл?».

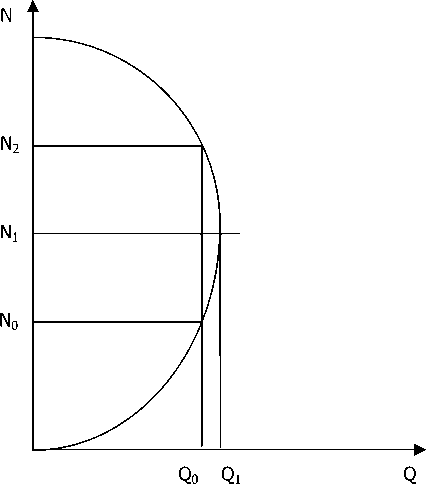

Используя в качестве базовой методологию построения кривой Лаффера, можно заключить, что зависимость между темпами экономического роста страны (Q) и сложившимся в ней уровнем подоходного неравенства (N) явно не является линейной. Скорее всего, она имеет некую параболическую форму (рис. 1).

Рис. 1. Зависимость между темпами экономического роста страны (Q) и сложившимся в ней уровнем подоходного неравенства (N)

Так, при низком фондовом коэффициенте дифференциации (N 0 и ниже), при котором пропорция между доходами 10 % наиболее обеспеченных оказывается 1 : 3 и ниже, относительно высокие темпы роста ВВП могут быть достигнуты только в нерыночной экономике, в которой чрезмерное государственное вторжение в хозяйственную жизнь (вплоть до директивного установления плановых показателей) способно нейтрализовать комплекс значимых угроз расширению национальной экономики, проистекающих от сознательно навязываемых властями уравнительных тенденций. В рыночном же хозяйстве господство уравниловки (или близкого к ней состояния) в распределении, даже если бы оно и было возможно, не позволило бы народнохозяйственному организму успешно развиваться, коль скоро оно неизбежно блокировало бы склонность хозяйственных агентов к интенсивному, производительному труду, инвестиционной деятельности, риску. Все эти позитивные мотивы рыночных субъектов постепенно усиливаются по мере нарастания подоходной дифференциации от N 0 к N 1 , что помимо последовательного наращивания темпов экономического роста (2, 4, 6, 8 % и более в год) приводит к пополнению государственного бюджета и, соответственно, к возрастающей финансовой подпитке восходящей динамики ВВП.

К точке N1 расслоение граждан страны по уровню текущих доходов достигает некоей точки перелома, где позитивный импульс, связанный с их хозяйственной мотивацией, находится на наивысшей отметке. И если фондовый коэффициент дифференциации населения превышает это значение (отделяющее шкалу нормального его расслоения от расслоения избыточного), то темпы прироста ВВП неминуемо начинают более или менее стремительно убывать, сменяясь в точке N2 с положительных на отрицательные. Наблюдается затухание экономического роста, внешне сходное (ниже точки N0) с уравнительным распределением доходов, но имеющие совершенно иные глубинные причины и социально-экономические последствия. Эффект позитивного влияния подоходного расслоения начинает угасать особенно по мере повышения значимости человеческого капитала сравнительно с капиталом физическим в обеспечении экономического роста: нарастающая общественная потребность в получении работниками качественного образования и лечения, обретении условий для полноценного отдыха диктует здесь необходимость большей справедливости в распределении доходов. И если интенсивность труда занятых в народном хозяйстве, инициированная их стремлением к дополнительному доходу, начинает превышать некий разумный предел, то отсутствие у них достаточного свободного времени для восстановления способности к труду, роста квалификации, создания семьи, воспитания детей, подрыв потенциала здоровья нации оказываются в состоянии остановить экономический рост страны в долгосрочной перспективе — вплоть до наступления полноценного спада ВВП по социально-демографическим причинам.

Как видим, традиционный аргумент теоретиков классической школы о том, что решительное сглаживание подоходной дифференциации населения инструментами бюджетно-налоговой политики (в ее кейнсианском, социально ориентированном варианте) резко подавляет трудовую и предпринимательскую активность, бесспорно, имеет под собой весомые основания. Однако безоговорочно принять его можно лишь при нахождении уровня неравенства в стране в диапазоне от N 0 до N 1 , в котором для роста национальной экономики, действительно, оказывается полезным некоторое ущемление принципа справедливости в распределении доходов. Но если дифференциация граждан начинает превышать пороговое значение N 1 , то потери от налогового перераспределения части средств высокодоходных групп (вне зависимости от того, присваиваются они в форме прибыли, ренты, процента или заработной платы) оказываются все же существенно ниже разнообразных выгод от наращивания доходов тех социальных групп, которые обретают преимущества от созданной в государстве перераспределительной подсистемы.

Подобная кривая, выражающая зависимость темпов экономического роста от показателя неравенства в доходах, уже встречалась в научной литературе [7, с. 167]. Считается, что при ее построении важно учитывать не столько первичное распределение личных доходов, сколько его окончательное распределение с использованием инструментов социальной политики [5, с. 53]. Причем эффективность этой политики государства следует оценивать именно по результатам сравнительного анализа децильных коэффициентов подоходной дифференциации до и после включения ее механизмов. Негативная особенность российской разновидности политики доходов состоит в том, что в отличие от большинства европейских стран (и не только их одних) избыточное неравенство не только не устраняется государственными перераспределительными механизмами, но даже усиливается ими.

Гораздо меньше внимания в экономической теории уделяется поиску оптимальных характеристик окончательного неравенства в специфических условиях той или иной страны. Понятно, что сама форма построенной выше кривой в различных странах своеобразна и находится в определяющей зависимости от сформировавшихся в них традиций, менталитета населения, степени доверия общества к власти и множества других объективных и субъективных обстоятельств. В одних странах параметры подоходного расслоения оказывают довольно слабое воздействие на темпы хозяйственной динамики (что делает кривую узкой, «худенькой»), в других влияние данного фактора на размер ВВП становится чуть ли не решающим (кривая становится широкой, «толстенькой»). Бывает, что прогрессирующее нарастание дифференциации длительное время не приносит удушающего эффекта для экономического роста страны (приводя кривую в «привставшее» положение), в других случаях для перехода национальной экономики от спада в состояние подъема требуется слишком серьезное сокращение масштабов подоходного неравенства (а значит, кривая «приседает»).

Действительно, влияние неравенства на экономический рост в различных странах заведомо не может быть равнозначным — многое здесь зависит от степени лояльности населения к социальному расслоению. По результатам проведенного исследования Е. Балацким сделан вывод о том, что «российское общество крайне нетерпимо к любым проявлениям чужого благополучия вообще и роста доходов в частности» [8, с. 49]. А потому нынешнее неравенство в распределении доходов (по данным Счетной палаты, 0,2 % российских семей контролируют сегодня 70 % национального богатства [9, с. 12]) выступает значимым ограничителем дальнейшего расширения масштабов отечественной экономики.

Нахождение переломной точки N1 в той или иной стране на том или ином этапе ее развития предполагает осуществление неустанного контроля за сложившейся в ней социальнополитической ситуацией, регулярное исчисление рейтинга доверия граждан к проводимой властями экономической политике. Усиление подоходной дифференциации в нормальной зоне не приводит к ухудшению политического климата. Более того, в условиях неуклонной реализации стимулирующей функции налогообложения, расширения экономических свобод оно позволяет правящим партиям (обычно правового крыла) укреплять свои позиции. Но как только расслоение населения начинает обретать взрывоопасные масштабы, становясь избыточным, ситуация резко меняется. Например, если отрыв 10 % наиболее состоятельных граждан от 10 % наиболее бедных в Западной Европе (где традиции относительного социального равенства сохраняются по сей день) достигает пропорции 1 : 6, то в обществе наблюдается социальная напряженность. А если такой разрыв становится 8-кратным, то нарастает угроза социального взрыва. В других регионах мира эти цифры могут быть существенно иными. Так, в США общество, изначально ориентированное на индивидуальный успех, вполне терпимо относится к 10-кратному расслоению, а в латиноамериканских странах рубеж сохранения политической стабильности может быть и в 2—3 раза выше. Здесь сказывается и сформированная за десятилетия привычка жить в обстановке ужасающих социальных контрастов, хотя немалое значение имеет и мощь репрессивного аппарата, умело подавляющего протесты общественности.

Построенная выше кривая развивает методологию исследования масштабов подоходного расслоения населения, использованную в общеизвестных кривой Лоренца и коэффициенте Джини, с той лишь разницей, что она отражает не только глубину сложившегося отрыва высоко- и низкодоходных групп, но и его противоречивое влияние на темпы экономического роста. А в этом случае речь может идти не просто о пассивном подсчете сложившейся дифференциации граждан, но и об активном поиске оптимального ее значения, того конкретного коэффициента Джини и такой степени выпуклости кривой Лоренца, которые обеспечивают наилучший в данный момент разброс уровня доходов различных категорий населения и при которых достигается при прочих равных условиях наивысший из возможных темп хозяйственной эволюции той или иной страны. Иначе говоря, находится та точка N 1 в диапазоне от N 0 до N 2 , которая свидетельствует о превращении нормального расслоения в избыточное (или наоборот). Обоснованная методология позволяет также вырабатывать комплекс правительственных мер по кризисному сокращению фондового коэффициента дифференциации или же по его повышению в целях противодействия хозяйственной рецессии. В первом случае значение коэффициента Джини уменьшается, во втором — растет в зависимости от того, выше или ниже точки N 1 , в запретной или нормальной зоне шкалы располагается коэффициент расслоения.

Наблюдаемое сегодня избыточное неравенство россиян превратилось в мощный ограничитель внутреннего рынка товаров и услуг. Порождая бедность широких масс населения и ограничивая его платежеспособный спрос, оно оказывает на темпы повышения национального продукта и на уровень жизни в долгосрочной перспективе не менее сильное негативное воздействие, чем, скажем, острый дефицит инвестиций или углубление демографического кризиса. Понимая иллюзорность своих притязаний на благосостояние, не видя перспектив кардинального улучшения качества своей жизни, граждане зачастую впадают в некое коматозное состояние, которое делает принципиально невозможной реализацию ими своего человеческого потенциала. При этом особо негативное влияние чрезмерное неравенство в доходах оказывает на развитие отраслей российской экономики, выпускающих непродовольственные товары. В то время как продукция отечественной пищевой промышленности в целом сохраняет свою привлекательность даже для состоятельных слоев населения, спрос со стороны последних на товары длительного пользования жестко ограничивается (чему в немалой степени способствует тенденция к укреплению курса рубля и, соответственно, нарастающий приток относительно дешевеющих в этих условиях импортных товаров), а основная масса остальных россиян недостаточно обеспечена, чтобы позволить себе регулярно обновлять мебель, бытовую технику, транспортные средства, приобретать больше одежды и обуви.

А если подоходная дифференциация населения дополняется и усиливается и поимущественным расслоением, то, как отмечают В. Н. Иванов и А. В. Суворов, возможности устойчивого роста национальной экономики сужаются в еще большей степени, поскольку ограничивается доступ социально уязвимых групп, а также малого бизнеса к кредитным и страховым рынкам [10, с. 147]. К тому же добавим нерешенность бытовых проблем (особенно жилищной), которая препятствует нормальному восстановлению способности к труду и лишает возможности получения рентной составляющей располагаемых доходов. Поэтому без существенного сглаживания подоходной дифференциации населения России и доведения его избыточного расслоения до нормального уровня трудно всерьез рассчитывать на хозяйственный прогресс в импортозамещающих отраслях. Ведь не секрет, что поляризация общества, превышающая разумные масштабы, усиливает склонность его членов к сбережению, что через действие парадокса бережливости делает текущий спрос на потребительские товары еще менее масштабным. А. Шевяков выводит в связи с этим следующую закономерность: «Чем выше неравенство, тем большая доля совокупного дохода населения направляется на накопления» [6, с. 19].

Излишняя подоходная дифференциация серьезно сокращает возможности реализации конкурентных преимуществ, располагаемых нашей страной в плане интеллекта своих граждан. К тому же она сочетается обычно с еще большим расслоением граждан по объему приобретаемых ими образовательных, медицинских услуг, качеству жилья и возможности качественного отдыха — особенно в обстановке всесторонней коммерциализации социально-культурной сферы и нарастающего отказа государства от выполнения своей функции производства общественных благ и благ смешанного типа.

Высокий уровень неравенства, существенно ограничивая социальные перспективы людей и вводя их в депрессивное состояние (при котором ценность самой жизни заметно утрачивается), провоцирует рост степени криминализации российского общества, что диктует необходимость траты немалой доли бюджетных средств на содержание правоохранительных органов и, соответственно, сокращает долю социальных расходов государства. Не секрет, что избыточное расслоение влечет за собой также увеличение государственных и частных затрат на защиту имущества и личную безопасность его владельцев. В результате одной из наиболее интенсивно расширяющихся профессий в современной России становятся охранники — люди, занятые далеко не самым производительным (хотя и не безопасным) трудом. Статистика фиксирует тесную связь чрезмерного расслоения и с коэффициентами рождаемости, смертности, естественного прироста (а точнее, убыли) населения, что препятствует созданию соответствующих демографических предпосылок устойчивого роста реального ВВП.

Таким образом, в экономической науке накопилось достаточно эмпирических и теоретических оснований для утверждения о преимущественно негативном воздействии избыточного неравенства на экономический рост в долгосрочном периоде. И тот факт, что в период после дефолта 1998 года российская экономика демонстрировала неуклонный рост в обстановке высокой социальной поляризации, вовсе не ставил данный тезис под сомнение, а лишь свидетельствовал о неустойчивости проявившейся в этот период тенденции к росту ВВП и переносил действие комплекса тормозящих его факторов в недалекое будущее, когда под влиянием накопленных негативных социально-экономических и политических проблем чрезмерной дифференциации россиян по уровню текущих доходов и накопленного богатства количественные изменения перейдут в качественные и сама хозяйственная практика убедительно докажет существование неких рубежей, за которыми бедность в сочетании с несправедливым распределением трансформируется из стимула в ограничитель экономического роста нашей страны.

Кризис 2009 года не мог не привести к дальнейшей поляризации российского общества. Как можно было одновременно не допустить падения реальных доходов населения и сокращения совокупного потребления домохозяйств на 7,7 % [11, с. 6—7], если не за счет усиления дифференциации россиян по уровню текущих доходов, которое, в свою очередь, привело к росту их склонности к сбережению и усилению антипроизводственных последствий действия парадокса бережливости?

Сегодня можно считать общепризнанным, что экономический рост является лишь необходимым, но не достаточным условием преодоления чрезмерного подоходного и поимущественного расслоения общества. Не следует думать, что всемерная либерализация хозяйственной жизни, раскрепощая людей и побуждая их к предпринимательской деятельности, гарантирует общественное благосостояние. Решение этой задачи опирается в обществе ХХI века на сознательную выработку государством стратегии преодоления избыточной дифференциации, которая с необходимостью должна иметь активный, комплексный, многозвенный характер. Подобная социальная политика нацелена на устранение глубинных причин поляризации российского общества, создавая всем его членам сравнимые возможности для хозяйственного успеха.

Негативной закономерностью функционирования сформировавшейся в России государственно-корпоративной разновидности экономической системы является возможность повышения среднего уровня жизни населения лишь при условии нарастающей дифференциации благосостояния его полярных социальных групп, когда бурный рост качества жизни верхних 15—20 % россиян сочетается с сохранением — и это в лучшем случае — прежнего уровня реальных доходов граждан России, которые уже не первый год пребывают в состоянии бедности. Однако подобный статистически фиксируемый рост благосостояния следует считать во многом формальным, поскольку он не сопровождается сокращением масштабов бедности и к тому же не заключает в себе возможностей устойчивого роста национальной экономики, а значит, и наращивания уровня жизни в обозримой перспективе. В настоящее время во всех субъектах Федерации наибольшие преимущества от повышения продуктивности региональной экономики получает наиболее обеспеченное население, в то время как прирост доходов остальных социальных групп оказывается мизерным (а нередко и вовсе нулевым). Из каждой тысячи рублей прироста валового внутреннего продукта на долю первых может приходиться, скажем, две тысячи рублей, а вторых — лишь 50 рублей.

Признание подобной закономерности становится основанием для выявления производной от нее другой. Получается, что, наоборот, вытягивание средствами результативной социальной политики многочисленных наших сограждан из данного унизительного состояния вполне может сочетаться с временным торможением роста среднестатистического уровня жизни в стране в целом — коль скоро это потребует реализации некоего комплекса перераспределительных мероприятий, закономерно ослабляющих мотивацию, например, к форсированному вывозу топливно-сырьевой продукции из нашей страны, а значит, и сдерживающих наращивание ВВП как числителя традиционной формулы исчисления уровня жизни. Однако возрастающий вследствие подобного перераспределения доходов массовый потребительский (а значит, и инвестиционный) спрос на отечественную продукцию способен стать залогом дальнейшего устойчивого повышения уровня благосостояния россиян уже в не самой отдаленной перспективе.

-

1. Шевяков А. «Болевые точки» России: избыточное неравенство и депопуляция // Общество и экономика. 2005. № 12.

-

2. Савченко П., Федорова М., Шелкова Е. Уровень и качество жизни: понятие, индикаторы, современное состояние в России // Российский экономический журн. 2000. № 7.

-

3. Бобков В. Анализ социально-экономической дифференциации // Экономист. 2003. № 7.

-

4. Шевяков А. Социальное неравенство, бедность и экономический рост // Общество и экономика. 2005. № 3.

-

5. Половинкина Н. Неравномерность распределения и экономическое развитие // Экономист. 2010. № 5.

-

6. Шевяков А. Снижение избыточного неравенства и бедности как фактор экономической динамики

и роста инновационного потенциала России // Общество и экономика. 2006. № 11—12.

-

7. Борисов К. Ю., Подкорытова О. А. О влиянии неравенства в распределении доходов на темпы экономического роста // Вестн. СПбГУ. 2006. Сер. 5. Вып. 1.

-

8. Балацкий Е. Отношение к неравенству доходов: количественная оценка // Экономист. 2007. № 6.

-

9. Главное — эффективность бюджетных расходов // Финансы. 2011. № 5.

-

10. Иванов В. Н., Суворов А. В. Неравенство и бедность населения: опыт решения проблемы в России и за рубежом // Проблемы прогнозирования. 2006. № 3.

-

11. Набиуллина Э. О приоритетах экономической политики в 2010 г. // Экономист. 2010. № 6.

Список литературы Избыточная подоходная дифференциация россиян как ограничитель экономического роста

- Шевяков А. «Болевые точки» России: избыточное неравенство и депопуляция//Общество и экономика. 2005. № 12.

- Савченко П., Федорова М., Шелкова Е. Уровень и качество жизни: понятие, индикаторы, современное состояние в России//Российский экономический журн. 2000. № 7.

- Бобков В. Анализ социально-экономической дифференциации//Экономист. 2003. № 7.

- Шевяков А. Социальное неравенство, бедность и экономический рост//Общество и экономика. 2005. № 3.

- Половинкина Н. Неравномерность распределения и экономическое развитие//Экономист. 2010. № 5.

- Шевяков А. Снижение избыточного неравенства и бедности как фактор экономической динамики и роста инновационного потенциала России//Общество и экономика. 2006. № 11-12.

- Борисов К.Ю., Подкорытова О.А. О влиянии неравенства в распределении доходов на темпы экономического роста//Вестн. СПбГУ. 2006. Сер. 5. Вып. 1.

- Балацкий Е. Отношение к неравенству доходов: количественная оценка//Экономист. 2007. № 6.

- Главное -эффективность бюджетных расходов//Финансы. 2011. № 5.

- Иванов В.Н., Суворов А.В. Неравенство и бедность населения: опыт решения проблемы в России и за рубежом//Проблемы прогнозирования. 2006. № 3.

- Набиуллина Э. О приоритетах экономической политики в 2010 г.//Экономист. 2010. № 6.