Изделия цветных металлов из раскопок Шиховского могильника (результаты рентгеновского микрозондового анализа)

Автор: Васкул И.О., Лысюк Г.Н., Филиппов В.Н.

Журнал: Вестник геонаук @vestnik-geo

Рубрика: Научные статьи

Статья в выпуске: 9 (237), 2014 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты рентгеновского микрозондового (спектрального) анализа изделий из цветных металлов на раскопках Шиховского могильника (бас. ср. Печоры), выделяются группы сплавов, проводится сравнение с данными, полученными в ходе изучения химического состава металлических изделий с сопредельных территорий.

Шиховской могильник, рентгеновский микрозондовый анализ, типы сплавов, культурные связи, металлургический очаг

Короткий адрес: https://sciup.org/149129142

IDR: 149129142

Текст научной статьи Изделия цветных металлов из раскопок Шиховского могильника (результаты рентгеновского микрозондового анализа)

Шиховской могильник, расположенный в бассейне средней Печоры в окрестностях с. Усть-Цильма, является одним из ключевых памятников раннего железного века на территории Европейского Северо-Востока (ЕСВ). Анализ погребального инвентаря позволил выделить две культурно-хронологические группы погребений: середины — второй половины I тыс. до н. э. и первой половины — середины I тыс. н. э. Несмотря на то, что между этими группами наблюдается хронологический разрыв (отсутствуют захоронения рубежа периодов), материалы могильника имеют большое значение ддя реконструкции историко-культурных процессов в регионе в раннем железном веке. Наличие большого количества кост- 38

ных остатков, изделий из металла, глины, кости, дерева позволяет исследовать их не только археологическими, но и естественно-научными методами [3].

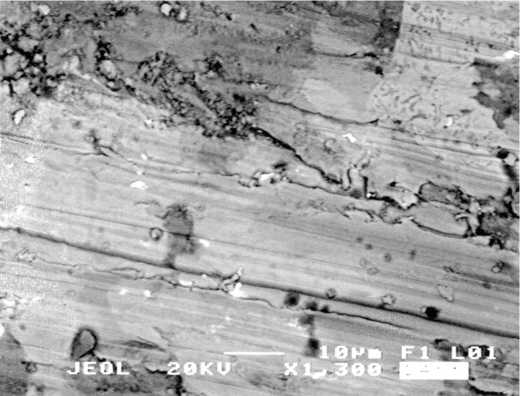

Методы и подходы

Для изучения химического состава изделий из цветных металлов был применен рентгеновский микрозондовый (спектральный) анализ, методика использования которого апробирована в археологии [1, 14]. Всего было исследовано 19 образцов (14 изделий первой хронологической группы, шесть — второй), было сделано 62 анализа по площади и в локальных точках. Представлены: орудие труда (топор-кельт), аксессуары костюма (бляхи, бляшки, обоймы, подвеска), поясные накладки, орнитоморфное изображение, зеркало, кусок бронзы. Большинство изделий в коллекции составляют украшения и принадлежности костюма. Все изделия изготовлены из меди. Наличие белых и темных пятен на электромикроскопиче-ских изображениях свидетельствует о неоднородности химического состава изделий (рис. 1, 2). Как было отмечено в литературе [1], большие трудности представляет выявление и разграничение в сплавах примесей низкого процентного содержания, а также отнесение их к искусственным или естественным включениям.

Результаты и обсуждение

В ходе проведенных исследований для металлических изделий первой хронологической группы установлены следующие типы сплавов:

Рис. 1. Шиховской могильник. Бронзовая обойма. Анализ по площади

Рис. 2. Шиховской могильник.

Бронзовая конусовидная бляшка. Анализ по площади

-

1. Cu+Sn: кусок бронзы, зеркало, три поясные накладки, бляха (содержание олова в анализах по площади составляет 23.72—35.29 %, в точках — 12.12—33.8 %, у одного из изделий в точке отмечен свинец—67.16 %);

-

2. Cu+Sb+As: две бронзовые обоймы (содержание сурьмы 9.51 % и 10.91 % в анализах по площади, 2.87— 34.62 % — в точках; мышьяка —1.73 % и 2.14 % по площади, 1.17—2.83 % в точках; у одного из образцов в точке зафиксированы серебро — 66.01 % и железо — 0.72 %);

-

3. Cu+Sb: обойма, (содержание сурьмы 8.36 %, следы мышьяка);

-

4. Cu+Sn+Sb+As: обломок сильно коррозированного изделия (олово —5.74 %, сурьма — 2.46 %, мышьяк — 1.52 %);

-

5. Cu+Sn+Sb: втульчатый топор-кельт (содержание олова незначительно: 1.43 % в анализе по площади, 2.25 % , 2.62 % — в точках: сурьмы — 0.95 % по площади, 4.72 и 20.68 % — в точках; в точках фиксируются также мышьяк — 4.69 и 5.47 %, свинец — 0.70 и 10.76 %, висмут — 0.76 и 9.69 %, серебро — 0.70 и 0.79 %); обломок украшения (в анализе по площади олово составляет 3.67 в точке — 3.55%, сурьма — 1.87 %, в точке — 1.72);

-

6. Cu+As+Sb: тройная обойма (содержание мышьяка 2.23 %, сурьмы — 2.12 %) птицевидная фигурка (мышьяк составляет 3.08 % в анализе по площади, в точках — 2.12, 2.89 и 2.97 %; сурьма — 0.49 % по площади, в точках — 0.47, 0.61 и 0.69 %).

Наличие зерен свинца в составе металлических предметов, по мнению Л. И. Ашихминой и В. Н. Филиппова, свидетельствует либо о его присутствии его в источнике сырья, либо об особой технологии изготовления изделий [1]. А зерна серебра в составе одного из образцов, по всей видимости, были в источнике сырья. Большинство металлических изделий, отнесенных к первой половине — середине I тыс. н. э., относятся к оловянистым бронзам — Cu+Sn (пять предметов: три бляхи, бляшка, имитация гребня). Содержание олова в анализах по площади составляет 22.30—43.88 %, в точках — 22.41— 40.25 %. У одного из изделий (имитация гребня) в анализе в точке зафиксированы зерна свинца — 1.52 %, еще у двух (бляха и бляшка) — железо (0.74 и 0.84 % в анализах по площади, 0.44—0.74 % в анализах в точках). Один предмет (конусовидная бляшка) относится к оловянно-свинцовым бронзам — Cu+Sn+Pb (содержание олова в анализе по площади 26.80% свинца — 2.54%, в точках вкрапления свинца олово составляет 3.22 и 9.49 % и 26.25—64.60 — в других точках; содержание свинца в точках его вкрапления — 68.16 и 87.51 %).

Сравнение результатов анализа химического состава изделий показывает, что для обеих хронологических групп характерны оловянистые бронзы. В тоже время, если в первой группе половина проанализированных предметов содержит в качестве основных примесей сурьму и мышьяк, то во второй группе эти химические элементы не зафиксированы. В химическом составе изделий второй группы отсутствуют также висмут и серебро. Это может свидетельствовать либо об изменении технологии изготовления изделий, либо о смене источников сырья.

Сходные результаты были получены в ходе лазерного микроспек-трального анализа металлических изделий из погребений Шиховского могильника в раскопках 1993—1995 гг. [7]. Бронзы с подобным химическим составом фиксировались также в материалах, полученных Г. М. Буровым и В. И. Канивцом в ходе раскопок на Вычегде и Печоре [2, 8, 9].

В целом типы сплавов, выделенные для изделий первой хронологической группы, соответствуют металлургическим группам оловя-нистых, сурьмяно - мышьяковистых (в том числе легированных оловом) бронз, характерных для ананьинско-го металлургического очага. По мнению С. В. Кузьминых, сурьмяно-мышьяковистые сплавы относятся к волго-камской химико-металлургической группе с неясным рудным источником, оловянистые бронзы — к волго-уральской группе с рудным источником, расположенным к востоку от Урала [10]. Типы изделий, исследованных рентгеновским микро-зондовым анализом, имеют аналогии в ананьинских древностях Прикамья, что является отражением культурных связей с этим регионом [4]. В этой связи было бы весьма заманчиво рассматривать все изделия как завезенные из Прикамья. Однако результаты рентгеновского микро -зондового анализа металла и внутренней стороны стенки бронзолитейного тигля из очага в пункте Шиховское VI (соответствует первой хронологической группе могильника) свидетельствуют о том, что часть изделий могла быть изготовлена по привезенным образ- 39

цам на месте из металлического лома или слитков. Так, в капле металла содержится 99.58 % меди, а в стенке тигля зафиксированы медь (21.97 %), мышьяк ( 2.15 %), сурьма (0.89 %). Бесспорно ввезенным является только бронзовое зеркало, относящееся к типу, характерному для ранних кочевников евразийских степей [13] и поступившее на ЕСВ через Прикамье.

Оловянистые и оловянно-свин-цовые бронзы, к которым принадлежат изученные изделия Шиховского могильника, были распространены у финно-угорского населения Приуралья и Западной Сибири в первой половине — середине I тыс. н. э. [5, 6, 11, 12]. По мнению С. В. Кузьминых, изделия из бронзы с высоким содержанием олова и свинца (зеркала, бляхи, культовые изделия) позволяли добиться лучшего эффекта при внешней полировке [11]. Среди этих изделий выделяются так называемые «белые бронзы» — предметы из оловянно-свинцовых бронз с благородным серебристым оттенком поверхности. В коллекции из раскопок Шиховского могильника к «белым бронзам» относится имитация гребня. При этом некоторые детали в изображении лошади (непропор- ционально удлиненная голова, глаза, грива, хвост, копыта животного) на гребне находят аналогии в материалах Холмогорского клада III—IV вв. н. э., относящегося к кулайской культуре в Приобье [2]. Сравнение химического состава одной из блях из проанализированной серии с аналогичными изделиями (бляхи диаметром 7.0— 10.4 см) из раскопок Ныргындинского I могильника в Прикамье показывает, что изделия изготовлены по близкой рецептуре, у них совпадает процент содержания олова и свинца. Подобные параллели свидетельствуют о культурных контактах населения ЕСВ и Среднего Прикамья, откуда эти изделия поступали в наш регион. Исследователи украшений из раскопок Ныргындинского I могильника не исключают местное производство в Среднем Прикамье блях из высоко-оловянистых бронз [6].

Список литературы Изделия цветных металлов из раскопок Шиховского могильника (результаты рентгеновского микрозондового анализа)

- Ашихмина Л. И., Филиппов В. Н. Рентгеновский (спектральный) микрозондовый анализ металлических изделий курганных могильников в бассейне реки Вычегды // История и философия минералогии: Материалы Международного минералогического семинара. Сыктывкар, 1999. С. 47-51.

- Буров Г. М. Древний Синдор. М.: Наука, 1967. 220 с.

- Васкул И. О. Шиховской могильник раннего железного века (первые результаты исследований). Сыктывкар: Изд-во Коми НЦ УрО РАН, 2002. 52 с. (Научные доклады/ Коми научный центр УрО РАН. Вып. 451).

- Васкул И. О. Этнокультурные связи населения Европейского Севе ро-Востока в ананьинское время // Культурные связи населения Европей ского СевероВостока в древности и Средневековье. Сыктывкар, 2013. С. 58-83.

- Генинг В. Ф. История населения Удмуртского Прикамья в пьяноборскую эпоху // Вопросы археологии Урала. Вып. 10. Ижевск, 1970. 224 с.