Изделия из бересты в хозяйственном быту русского населения Восточной Сибири

Автор: Болонев Ф.Ф.

Журнал: Проблемы археологии, этнографии, антропологии Сибири и сопредельных территорий @paeas

Рубрика: Этнография

Статья в выпуске: XVIII, 2012 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14521882

IDR: 14521882

Текст статьи Изделия из бересты в хозяйственном быту русского населения Восточной Сибири

Культ березы хорошо исследован в календарной обрядности русских и белорусов, но использование ее древесины и коры для хозяйственных нужд в русских селах Сибири недостаточно освещено в научной литературе. Между тем хозяйственную деятельность и быт русского крестьянина трудно представить без поделок из березы. К ним относятся орудия земледельческого труда, транспортные средства (сани, телеги, дуги), разнообразная посуда, инструменты, утварь, детские игрушки. Береза – крепкое и надежное дерево. Как поделочный материал особенно ценились деревья старше 60 лет. Для изготовления посуды и утвари использовался березовый кап - шишкообразный нарост на дереве. Из него вырезали и выдалбливали чашки-ладки, объемные и глубокие посудины для рубки капусты. Излюбленным материалом сельских мастеров была береста. Присутствие в коре березы смолистого вещества наделяет бересту особой прочностью.

Из бересты крестьяне изготавливали предметы хозяйственного, домашнего и личного обихода - севалки, лукошки, футляры для оселков, короба, солонки, охотничьи манки, игрушки, святочные личины и прочее. Наибольшим спросом у русского населения пользовались туеса , туески , туязья или северорусские бураки и солоницы . Туес – это цилиндрический сосуд с плотно закрывающейся деревянной крышкой, изготовленный из легкого и прочного природного материала, в котором хорошо хранится молоко, квас и ботвинья в течение всего летнего дня.

В каждом крестьянском доме неотъемлемой принадлежностью была солонка (солоница). Хлеб да соль – основа питания русской семьи. Хлебом и солью русские встречают почетных гостей. Вместо «здравствуйте», говорили «хлеб да соль», желая богатства, благополучия и здоровья хозяевам. Хлеб считался основой богатства, а соль, по русским поверьям, защищала от темных сил.

Производство посуды из бересты в разных регионах Сибири имело свои особенности. Декабрист Д.И. Завалишин в статье «Кустарная промышленность в Забайкальской области» отмечал: «.. .многие виды (кустарной промышленности. – Ф.Б.) были сильно развиты, доведены до высокой степени совершенства… Резьба по дереву, позолота, лакировка и выделка кожи и прочее, все производилось в собственных мастерских. Жившие отдельно по домам в деревнях поселенцы делали ложки и трубки из корней березы, эти ложки и трубки стирались от долгого употребления, но не раскалывались как привозимые из внутренней России. Делалась всякая деревянная, глиняная и берестяная посуда, не нуждаясь в привозной железной с Урала…» [1886]. В данном случае речь идет о развитии кустарного производства в Забайкальском крае. Иное положение с состоянием промыслов или получением дополнительного заработка, кроме земледелия, наблюдалось в Иркутской губернии. В старое время нужды крестьянского хозяйства удовлетворялись домашним производством. Крестьянин был мастером на все руки. Он выращивал хлеб, ухаживал за скотом, пас его, готовил лес для строительства, мастерил орудия труда, вырезал посуду, занимался извозом в зимнее время, по мере надобности становился плотником, тележником и кожевником. Так, жители Буринского селения Нижнеудинского уезда Иркутской губернии в основном занимались земледелием и скотоводством, «для себя делали: сани, телеги, сохи, бороны, сбрую для лошадей, выделывают кожи для чирков, но работы эти все не изящны, и для себя работают невольно, потому что с базару покупать не на что, достать денег негде. Хлеб родится плохо, а если и родится, то цена на таковой низкая» [Козьмин, 1904, с. 7].

Из-за трудности сбыта крестьянину приходилось изготавливать разные изделия, в т.ч. туески для собственных нужд или для подарков близким и родным. Так, в с. Шебарта Нижнеудинского уезда в 1899 г. «один крестьянин сделал 30 берестяных туязьев и послал сына в Тулун, за 56 верст от деревни, ибо на месте сбыта не нашел, т.к. каждый крестьянин делает их для себя. Туязья были проданы за 3 рубля 28 копеек. Более крестьянин не повторял опыта» [Козьмин, 1904, с. 7].

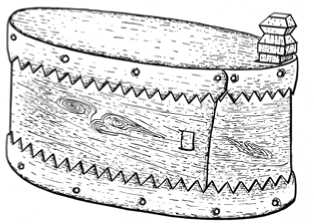

В семейских селениях Забайкалья изготовлением вещей из бересты крестьяне занимались «между делом», не бросая основной работы, связанной с земледелием и скотоводством. Так, туесок из резной бересты, наклеенной слоями (рис. 1), принадлежал Сластину Елисею Никитовичу - крестьянину с. Большой Куналей Тарбагатайского района Бурятии. Он умер в 1959 г. в возрасте 92 лет. Всю жизнь оставался единоличником, в колхоз не вошел. Туесок сделал мастер Михаил Филимонович Назаров лет 100 назад, на память сестре – Секлетинье Филимоновне Сластиной. Изготовил он его, когда пас коней: «Гонял их в ночное, там в лесу и сделал». В туеске хранили ягоды, мед, яйца и т.д. Понятие о добре было сформировано «силой родственного внимания». Туески семейские изготавливали следующим образом. Бересту располагали таким образом, что ее комлевая часть оказывалась вверху. В нижнюю часть туеса вставляли дно. Сосуд получался ровным. Бересту распаривали в кипятке, заворачивали, и дно не выпадало.

Некоторые данные об изготовлении туесков находим в монографии Г.И. Ильиной-Охрименко. Она эти берестяные изделия называет «универсальной посудой», которую в прошлом мастера-туесочники делали в большом количестве для продажи [1972, с. 43]. В Забайкалье был спрос на туески, т.к. население было зажиточным.

Рис. 1. Берестяной наборный расписной туесок. На дне вырезаны инициалы и дата.

Рис. 2. Берестяной расписной туесок с крышкой.

Заготовку бересты для туесов производили весной, когда дерево «в соку». Цельную бересту для внутренней стороны снимали с пиленого чурбана, и поверх этой готовой формы накладывали внешнюю сторо- ну внутренним слоем наружу, а затем скрепляли в одном месте «замком». На нижнюю часть туеска накладывали для прочности третий слой бересты, который тоже скрепляли «замком». Верхний край туеса ук- реплялся внутренним цельным слоем, расположенным комлем вверх, который распаривали в кипятке и загибали наружу. Низ бересты тоже распаривали и вставляли деревянное, точно подогнанное, выструганное дно. Таким же образом вставляли крышку с ручкой в форме дужки. Туески отличались замечательной прочностью и служили хозяину 25–30 лет. Берестяные стенки сосуда не пропускали тепло даже в жаркую погоду. Вот почему молоко, квас и ботвинью возили на поле и сенокос в берес- тяных туесках.

Рис. 3. Берестяной расписной туесок (с. Большой Куналей, Бурятия).

Семейские делали туески двух типов. Первый из них представлял собой сосуд с наклеенными слоями зубчатой бересты (всего 11 слоев), расширяющимися посередине изделия (рис. 1). Окрашен туес по окружности в четыре цвета - голубой, зеленый, красный, желтый. Вероятно, такой туес лучше сохранял налитые в него продукты.

Второй тип – расписной туес (рис. 3). Стенки и крышка его покрыты слоем зеленой масляной

Рис. 4. Берестяная солонка. Мастер Ф.Н. Суханов, 1927 г.

Рис. 5. Берестяная солонка с зубчатой накладкой.

краски. На этом фоне мастер написал цветы удивительной яркости – с тремя красными бутонами и четырьмя распустившимися на четыре стороны синими листами с бурыми ободками и белыми и бурыми полосками. Такими же цветами расписана крышка. Встречались туески с геометрическим орнаментом (рис. 2). Росписи относятся ко второй половине ХIХ в.

Таким образом, семейские Восточной Сибири, даже находясь в постоянном гонении, не падали духом, украшая предметы быта и обихода (рис. 4, 5), создавали красоту вокруг себя, которая радует не одно поколение.