Изделия из Пантикапея, оформленные в скифском зверином стиле (к вопросу о греко-скифских взаимодействиях)

Автор: Канторович А.Р., Толстиков В.П., Шкурова М.В.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Новые находки и материалы

Статья в выпуске: 255, 2019 года.

Бесплатный доступ

В последние годы впервые, благодаря исследованиям Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедиции ГМИИ им. А. С. Пушкина, в исходной зоне акрополя Пантикапея были найдены предметы, оформленные в скифском зверином стиле (это преимущественно элементы конского снаряжения). В статье публикуются данные изделия, изображения на которых анализируются в контексте общей систематики и хронологии восточноевропейского скифского звериного стиля. Все они датируются в пределах конца VI - перв. пол. V в. до н. э. Это время начала интенсивных скифо-греческих контактов в Северном Причерноморье, однако конкретно для изначальной территории Пантикапея таких безусловных свидетельств взаимопроникновения древнегреческой и скифской культур ранее практически не наблюдалось. Характер и глубина данного взаимодействия должны стать предметом изучения в будущем.

Пантикапей, сфагион, конское снаряжение, скифский звериный стиль, классификация, хищники, греко-скифские контакты

Короткий адрес: https://sciup.org/143168977

IDR: 143168977

Текст научной статьи Изделия из Пантикапея, оформленные в скифском зверином стиле (к вопросу о греко-скифских взаимодействиях)

В процессе регулярных археологических исследований Пантикапея – одного из крупнейших античных центров Северного Причерноморья, начатых в 1945 г. Боспорской экспедицией ГМИИ им. А. С. Пушкина, был получен обширный и разнообразный материал. Изучение строительных остатков и архитектурных ордерных деталей позволило, с известной долей вероятности, воссоздать планировку и облик центрального района и акрополя столицы Боспора Киммерийского. Амфорный материал, расписная керамика, нумизматические находки и эпиграфические документы свидетельствовали о торгово-экономических и политических контактах Пантикапея с античными полисами Средиземноморья ( Завойкин, Толстиков , 2017. С. 47–83; Толстиков , 2017. С. 10–42).

* Статья написана в рамках проекта РФФИ 18-09-00725 А «Скифы в Центральном Предкавказье в VII‒IV вв. до н. э.».

В слоях VI–IV вв. до н. э. наряду с огромным количеством керамики античных центров производства, прежде всего – расписной восточногреческой, аттической, коринфской, клазоменской, хиосской, неоднократно встречались и обломки лепных сосудов кизил-кобинского и скифского типов, указывающие на наличие контактов жителей Пантикапея с туземным населением. Однако никаких других материальных свидетельств контактов эллинской и «варварской» культур за долгие годы раскопок получено не было.

Лишь с 2010 г. на раскопе Новый Верхний Митридатский, расположенном на северном крае Верхнего плато вершины Первого кресла горы Митридат, начали появляться предметы скифского круга, которые, по-видимому, дают основание по-новому рассматривать вопрос о взаимопроникновении древнегреческой и скифской культур. Один из показателей этого взаимодействия – присутствие в культурных слоях Пантикапея предметов (преимущественно элементов конского снаряжения), выполненных в скифском зверином стиле и оформленных в виде хищников и копытных. Эти изделия, обнаруженные в последние годы в ходе работ Боспорской (Пантикапейской) археологической экспедиции ГМИИ им. А. С. Пушкина под руководством В. П. Толстикова, являются предметом изучения в данной совместной работе. Кроме того, еще в 1886 г. в Одесский музей истории и древностей предположительно из Пантикапея поступило изделие, оформленное в скифском зверином стиле (см. ниже). Рассмотрим все эти предметы и соответствующие изображения в образно-тематическом порядке.

Образы хищников

В рамках образа хищника представлены полнофигурные изображения представителей отряда Carnivora в двух позициях: стоящий зверь и лежащий зверь, свернувшийся в кольцо.

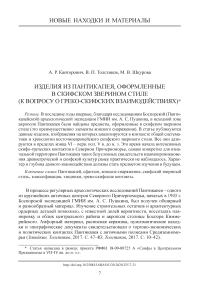

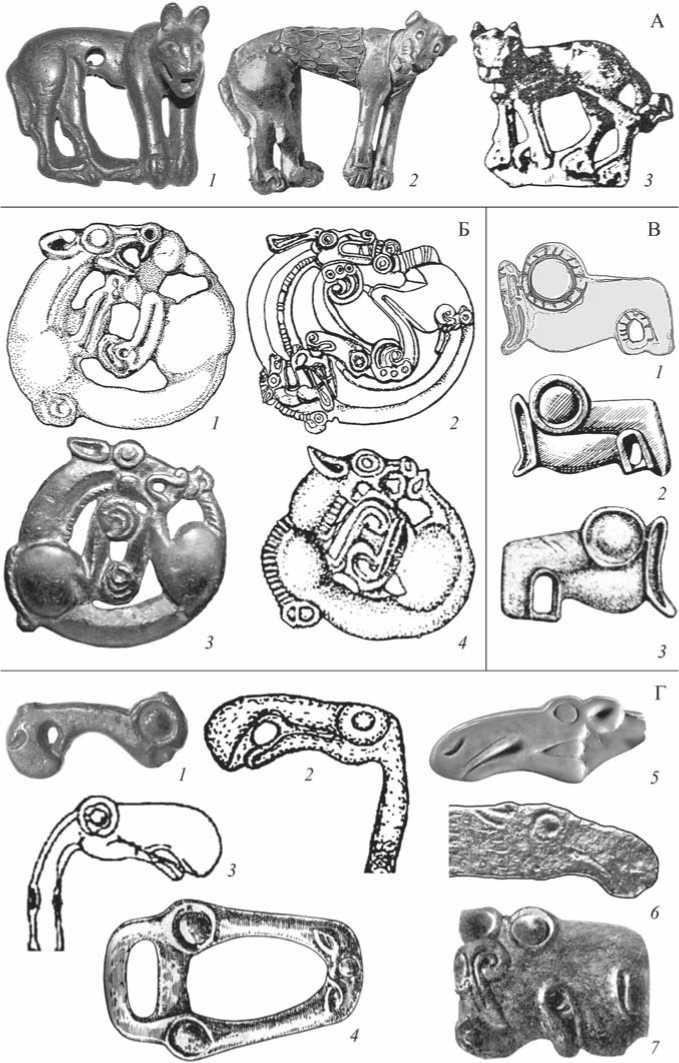

В стоящем/идущем положении (с ногами, чьи нижние части перпендикулярны туловищу или отходят от него под углом) показан кошачий хищник, оформляющий литую бронзовую уздечную (?) бляху (рис. 1: 1 ), поступившую в 1886 г. в Одесский музей истории и древностей (ныне – Одесский археологический музей) и опубликованную спустя столетие А. С. Островерховым и С. Б. Охотниковым ( Островерхов, Охотников , 1989. С. 50–52. Рис. 1: 1 ). Предмет был подарен А. С. Бертье-Делагардом «вместе с 17 бронзовыми частями от ремня и числится как найденный в Пантикапее (кат. Штерна, Va/757: ОАМ, № А-45166)» (Там же. С. 50).

В соответствии с разработанной А. Р. Канторовичем классификацией и типологией образов восточноевропейского звериного стиля ( Канторович , 2015), фигурка из Пантикапея относится к морфологическому типу, обозначенному как тип «Золотой курган – Макеевка» (рис. 6: а ) и включающему, помимо пан-тикапейского (рис. 5: А-1 ), еще три изображения, а именно: обложенную золотом бронзовую фигурку на крышке колчана из впускного погребения Золотого кургана (№ 5) под Симферополем (ОАК за 1890 г. С. 4–6; Артамонов , 1966. С. 30) (рис. 5: А-2 ) и две уздечных бляхи из кург. № 491 у с. Макеевка ( Петренко , 1967. Табл. 29: 19 ; Галанина , 1977. Табл. 13: 2 ) и из курганов Г у с. Журовка

Рис. 1. Полнофигурные изображения хищников на предметах из Пантикапея

-

1 – дар А. С. Бертье-Делагарда в 1886 г. Одесскому музею истории и древностей (ныне – Одесский археологический музей), ОАМ, № А-45166, фото А. Р. Канторовича; 2 – находка 2010 г. на кв. 29 (штык 1) Нового Верхнего Митридатского раскопа (сфагион), фото и прорисовка В. П. Толстикова

( Петренко , 1967. Табл. 29: 27 ) (рис. 5: А-3 )1. При этом, как будет показано, пан-тикапейскому в композиционно-стилистическом отношении ближе изображения из Золотого кургана и Журовки, нежели макеевское2.

Тип «Золотой курган – Макеевка» объединяет скульптурные, рассчитанные на объемное восприятие, изображения хищника с перпендикулярными туловищу ногами. Это относительно короткоголовые, тупомордые и короткоухие звери – очевидно, хищники семейства кошачьих (впрочем, макеевское изображение, возможно, содержит и признаки медведя – см. ниже). Моделировка туловища и ног высокорельефная с прорезями, моделировка шеи и головы скульптурная. Хищник изображен с прямыми ногами с упирающимися друг в друга лапами, с головой, сидящей на шее перпендикулярно и повернутой анфас к зрителю, направленной относительно туловища вертикально или чуть наискось (Золотой курган), с приоткрытой пастью и торчащими ушами. Задние ноги при этом даны в профиль, а передние – либо в профиль (Журовка, Макеевка), либо в плане, развернутом к зрителю (Золотой курган, Пантикапей), причем в последнем случае передние лапы не подогнуты, а упираются в землю пальцами или как бы свисают. Возможны два варианта трактовки данной позы: 1) хищник остановился и обернулся к зрителю, застыв в шаге задних, а в одном случае (Журовка) – также и передних ног; 2) хищник лежит, повернув голову на зрителя, с отброшенными в одну сторону передними и задними ногами (в первую очередь, это относится к хищникам со «свисающими» передними ногами – Золотой курган, Пантикапей; о возможной семантике этого ракурса – поворота и прямого взгляда – см.: Полидович, 2008).

В трактовке анатомических деталей изображения данного типа также очень сходны (см. описание: Канторович , 2015. С. 162, 163). При этом если фигуры из Золотого кургана, Пантикапея и Журовки (рис. 5: А-1–3 ) пропорциональны и при всей условности в известной мере натуралистичны, изображение из Макеевки крайне схематично, туловище данного хищника практически полностью сведено к лопатке и задней части, а хвост предельно укорочен и напоминает медвежий (возможно, это следствие тиражирования образа хищника семейства кошачьих, в ходе которого он приобретал черты медведя – зверя, более известного в лесостепном Поднепровье, нежели кошачий хищник). Исключительной декоративной особенностью хищника из Золотого кургана являются напаянные на туловище гнезда для цветных вставок: ср. фрако-скифский аналог на золотом нагруднике V в. до н. э. из Башовой могилы ( Венедиков, Герасимов , 1973. С. 375. Табл. 213; Огненова-Маринова , 1975. С. 127–138).

С учетом этих различий можно говорить о внутритиповой стилистической динамике, в рамках которой изображения из Пантикапея и Золотого кургана (более качественные и композиционно усложненные) являются более ранними в эволюционном ряду, тогда как за ними следуют подражательные и схематичные фигурки из Журовки и, особенно, из Макеевки.

В контексте данной динамики можно выстраивать хронологию типа. Она базируется на датировках (на основании античных импортов) соответствующих комплексов из курганов Г Журовки3 и из кургана № 491 Макеевки4. Изображения из Золотого кургана5 и из Пантикапея не имеют объективных датировок по импортам, но, как мы видели, стилистически предшествуют журовскому и макеевскому – во всяком случае, не могут быть существенно отдалены от них во времени в силу морфологического сходства. Именно поэтому датировка данного типа, а соответственно, и фигурки зверя, гипотетически происходящей из Пантикапея, может определяться в рамках конца VI – перв. пол. V в. до н. э.

Все остальные публикуемые нами изображения в скифском зверином стиле на предметах из Пантикапея происходят из недавних работ экспедиции ГМИИ им. А. С. Пушкина под руководством В. П. Толстикова.

В 2010 г. на кв. 29 (штык 1) Нового Верхнего Митридатского раскопа, в слое, датируемом рубежом VI–V вв. до н. э., было обнаружено расчлененное жертвенное конское захоронение № 15. Остов коня был расположен по оси запад – восток головной частью на восток и лежал на левом боку с поджатыми конечностями. Череп отсутствовал. Как выяснилось позднее, позвоночный столб и ребра правой стороны также отсутствовали, в то время как остальные сохранившиеся элементы костяка, включая кости ног и копыта, располагались в анатомическом порядке.

Вероятно, обезглавленная и расчлененная туша коня, лежащая на левом боку с аккуратно подогнутыми под брюхом четырьмя ногами, представляет собой следы некоего магического действия, которое должно быть классифицировано не как обыденное жертвоприношение, а как сфагион – ритуальное заклание. В пользу этого говорят и такие признаки, как отсутствие алтаря, выбор нетипичной жертвы, несожженные останки, оставленные на месте (жертвы обычно сжигались). Характерно, что на останках сохранились элементы нагрудного ремня. Это, по всей вероятности, означает, что в момент укладывания туши жертвенного животного на нем, по крайней мере – частично, была оставлена шкура, что тоже противоречит стандартной практике греческого жертвоприношения. Более того, можно допустить, что конь, использованный в данном ритуале, был не специально подготовленной жертвой, а боевым, вероятно вражеским, конем. В данном случае упряжь, сознательно оставленная на коне или специально надетая на него, могла являться, по сути, средством его идентификации с врагом (скифами), т. е., возможно, здесь представлен ритуал, включавший в себя элементы симпатической магии и направленный на сдерживание вражеских нападений, дабы избежать в будущем последствий предыдущего столкновения, результатом которого явился пожар начала перв. четв. V в. до н. э.6

В передней части остова коня, непосредственно на грудных костях, в определенном порядке лежали три крупные литые прорезные бронзовые бляхи в виде свернувшегося в кольцо хищника с петлями для крепления на тыльных сторонах. По сути, это три копии одного оригинального изображения (рис. 1: 2 ). Ниже располагалась бронзовая подвеска-лунница, обращенная рогами вниз, а вокруг этих элементов сбруи, скорее всего украшавших конский нагрудный ремень, были рассыпаны 28 мелких бронзовых бляшек полусферической формы с петельками для крепления на тыльной стороне.

Вышеупомянутые бляхи с изображением свернувшегося хищника уже были опубликованы автором раскопок и датированы им в пределах конца VI – перв. четв. V в. до н. э. ( Толстиков , 2011. Рис. 2). Опираясь на эту публикацию, один из авторов настоящей статьи в работе, специально посвященной сюжету свернувшегося в кольцо хищника в восточноевропейском скифском зверином стиле ( Канторович , 2014), данное пантикапейское изображение отнес (согласно классификационной системе А. Р. Канторовича) к Кулаковско-ковалев-скому типу, – то есть к типу, представляющему собой одну из двух ведущих иконографических линий в восточноевропейском скифском зверином стиле в реализации сюжета свернувшегося в кольцо хищника, – популярнейшей темы в репертуаре скифо-сибирского звериного стиля. Морфологическая характеристика пантикапейского изображения будет дана нами ниже в контексте описания данного типа.

Все изображения Кулаковско-ковалевского типа были собраны, графически воспроизведены, проанализированы и картографированы в вышеуказанной публикации А. Р. Канторовича, там же см. ссылку на источники публикаций (Там же. С. 79–87. Рис. 6–10; 14).

Кулаковско-ковалевский тип объединяет к настоящему времени 21 оригинальное изображение (не считая копий), в основном оформляющих предметы конского снаряжения – бронзовые уздечные бляхи (за исключением двух случаев, в которых они помещены на предметы вооружения – на золотую обкладку ножен меча из Острой Томаковской могилы и на бронзовую крестовидную бляху «ольвийского типа» из Енкивцов). Эти предметы происходят практически из всех регионов скифской археологической культуры (рис. 6: б ): помимо пан-тикапейского изображения (рис. 5: Б-1 ), это фигура на большей из двух блях из кургана Кулаковского (с. Долинное, кург. 2, погр. 3) (рис. 5: Б-2 ), изображения из Ковалевки (кург. 6), из с. Рэскэеций Ной/Новые Раскайцы – ограбленное погребение ( Leviţki , 1998. P. 31. Fig. 3: 13 ) (рис. 5: Б-4 ), из Острой Томаковской могилы, из Журовки (кург. 398), из Макеевки (кург. 491), из Басовки (кург. 499), с Кнышевского городища, из Протопоповки (кург. 5), из Енкивцов, из Частых курганов (раскопки ВУАК, курганы 1 и 8), из разрушенного кургана у с. Староживотинное, из Русской Тростянки (кург. 10), из ст. Елизаветинской (неясное происхождение, хранение Краснодарского музея), из случайных находок в Прикубанье – покупка 1903 г. в Майкопе, с территории Семибратнего городища (случайная находка), из грунтового могильника Волна-I (рис. 5: Б-3 ), из Бурлацкого и из Грушевских курганов (раскопки Федотова в 1881 г., кург. 3).

В изображениях Кулаковско-ковалевского типа представлен поджарый хищник с относительно узкими туловищем, шеей и ногами, с узкой и, как правило, длинной мордой, с открытой пастью, с узким листовидным или трапециевидным ухом. Очевидно, это волк7.

Изображения Кулаковско-ковалевского типа моделированы в одностороннем рельефе, с прорезями, отделяющими туловище, шею и хвост от ног, т. е. они ажурные, исключая фигуры на перекрестье рукояти меча из Острой Томаков- ской могилы и на крестовидной бляхе из Енкивцов, для которых ажурная моделировка была нецелесообразна.

В композиционном отношении пантикапейское изображение абсолютно соответствует иконографии данного типа, предполагающей отображение строго профильной фигуры, вписанной в замкнутый круг или овал. В трактовке анатомических деталей изображения данного типа также очень сходны (см. анализ композиции изображений и принципов трактовки анатомических деталей изображений Кулаковско-ковалевского типа ( Канторович , 2014. С. 82, 83. Рис. 10)). В данной работе в результате моделирования иконографической и пространственной динамики Кулаковско-ковалевского типа (Там же. С. 84–86) был, в частности, сделан вывод о том, что рассматриваемому нами пантикапейскому хищнику (рис. 5: Б-1 ) наиболее близки фигуры из кургана Кулаковского (рис. 5: Б-2 ), из Рэскэеций Ной (рис. 5: Б-4 ) и из Ковалевки ( Ковпаненко, Бунятян , 1978. С. 136. Рис. 1: 39 ) и что именно эти четыре изображения составляют иконографическое «ядро» Кулаковско-ковалевского типа. Теперь к ним нужно добавить изображение на недавно найденной бляхе из близлежащего к Пантикапею грунтового могильника Волна-I на Тамани (раскопки под руководством Р. А. Мимохода), настолько сходное с пантикапейским, что здесь можно говорить о единой школе или даже мастерской (рис. 5: Б-3 ). В данных пяти фигурах характерные черты Ку-лаковско-ковалевского типа наиболее устойчивы, все эти изображения более высокого качества, нежели остальные фигуры рассматриваемого типа. Кроме того, в них присутствуют (в той или иной мере) зооморфные трансформации лопатки и хвоста (в кулаковском изображении трансформированы еще и лапы), тогда как в остальных изображениях Кулаковско-ковалевского типа эти трансформации либо становятся чисто орнаментальными, либо в принципе отсутствуют.

Хронология Кулаковско-ковалевского типа ранее была разработана на основе объективных (внешних) хроноиндикаторов для тех изображений, которые происходят из комплексов с античными импортами, с привлечением надежно датируемых аналогий из других морфологических типов и соответствующих категорий вещей и с учетом выявленной в ходе морфологического анализа внутри-типовой иконографической динамики, позволяющей моделировать эволюционный ряд (см. подробнее: Канторович , 2014. С. 86, 87). На этом основании было установлено, что Кулаковско-ковалевский тип датируется в рамках последней четверти VI – конца IV в. до н. э. Следовательно, датировка пантикапейского изображения (конец VI – перв. четв. V в. до н. э.), определяемая объективной хронологией культурного слоя, вполне соответствует позиции этого изображения у истоков иконографии Кулаковско-ковалевского типа.

Помимо полнофигурных отображений хищника, в слоях Пантикапея обнаружены изображения хищника по принципу pars pro toto ( часть вместо целого ). В сезоне 2017 г. в кв. 34 Нового Верхнего Митридатского раскопа, между камнями фундамента кладки № 63 над прослойкой углей в слое, датируемом V в. до н. э., были обнаружены предметы конского снаряжения, а именно – удила с S-видными псалиями и 5 накладных литых бронзовых бляшек, выполненных в скифском зверином стиле в виде рельефных обособленных задних конечностей хищника/грифона с птичьими когтями, образующими ажурное завершение бляхи (рис. 2). Среди них:

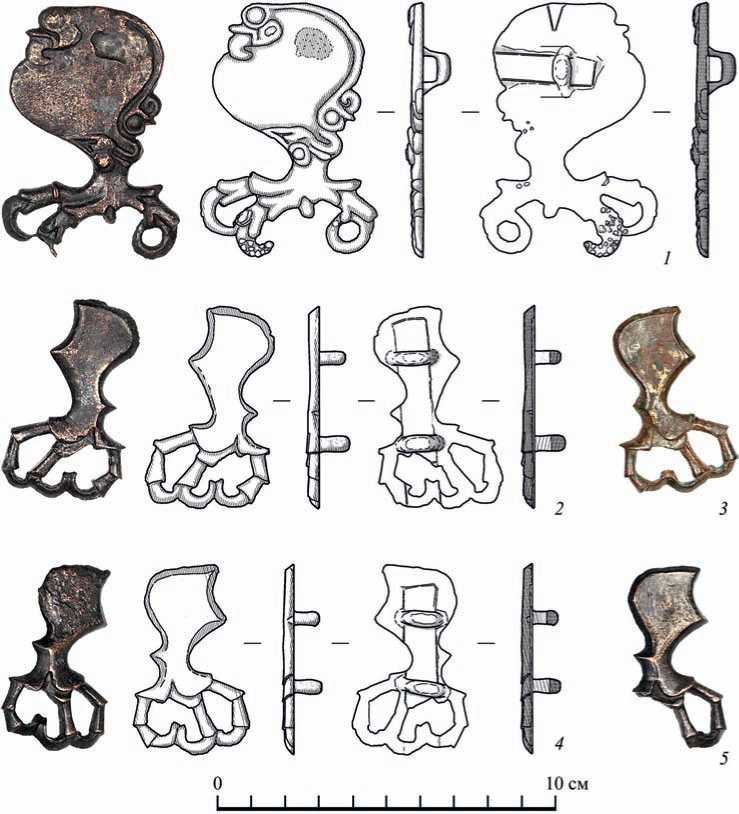

Рис. 2. Изображения обособленных конечностей хищников/грифонов на предметах из Пантикапея

1–5 – находки 2017 г. на кв. 34 Нового Верхнего Митридатского раскопа, фото В. П. Толстикова, прорисовка К. А. Корганова

– крупная бляшка, выполненная в форме задней ноги с облегающим зад длинным хвостом, отделенным желобком и на конце загнутым вверх, с преувеличенным овальным бедром (с четко оформленной бедренной/надколенной впадиной), непосредственно переходящим в гипертрофированную лапу с сильно загнутыми или закрученными в кольца тремя когтями, один из которых противопоставлен двум остальным (один коготь частично обломан). Голень атрофирована.

Бедренная часть обрамлена тремя стилизованными головками хищных птиц с загнутыми клювами и рельефно выделенными восковицами. Одна из птичьих головок заполняет надколенную впадину, вторая трансформирует завиток хвоста, третья помещена на участке перехода бедра в голень. На тыльной стороне бляхи – полукруглая петля для крепления к налобному ремню (рис. 2: 1 );

– четыре бляшки (рис. 2: 2–5 ), выполненные в форме задней конечности с преувеличенным ромбическим бедром, непосредственно переходящим в гипертрофированную лапу с сильно загнутыми тремя когтями, один из которых противопоставлен двум остальным. Бедренная впадина преувеличена, голень атрофирована, хвост рудиментарен – обозначен треугольным выступом. На тыльной стороне – две полукруглые петли для крепления к нащечному ремню. Две бляшки сохранились полностью (рис. 2: 2, 4 ), тогда как две остальные несут на себе следы разрушения: у одной (рис. 2: 3 ) на тыльной стороне обломана одна из петель, у второй (рис. 2: 5 ) также обломана одна из двух петель на тыльной стороне и, кроме того, полностью утрачен один из трех сильно загнутых когтей (видимо, он был противопоставлен двум остальным), а у одного из оставшихся когтей обломан изгиб.

Вероятно, крупнейшая из бляшек представляет собой налобник, тогда как остальные четыре, примерно одинаковые по размеру, являются нащечниками и, по сути, представляют собой одно оригинальное изображение, повторенное четырежды с небольшими вариациями в ориентировке: три конечности, судя по позиции хвоста и бедренной выемки, направлены в шаге вправо (рис. 2: 3–5 ), одна – влево (рис. 2: 2 ), как и конечность на налобнике (рис. 2: 1 ).

Все эти изображения можно относить к определенному типу обособленных конечностей хищников/грифонов, по классификации А. Р. Канторовича обозначенному как тип «Нимфей – Завадская Могила» (рис. 6: в ). К данному типу, помимо публикуемых пантикапейских, относятся еще 8 оригинальных изображений (без учета копий и зеркальных отображений)8. Все они оформляют бронзовые уздечные бляхи – парные нащечники, а также налобники/наносники. Они происходят, в частности, из близлежащих к Пантикапею памятников Восточного Крыма: это Нимфейский некрополь, кург. 1, гробница 14, раскопки 1878 г. ( Bоrоvka , 1928. Pl. 19B; Силантьева , 1959. Рис. 47: 7 ), Нимфейское городище, нижняя терраса, раскопки 1951 г. ( Скуднова , 1954. С. 316. Рис. 6: правый ), Ак-ташский могильник, кург. 48, погр. 3 ( Бессонова, Скорый , 1986. Рис. 6: 5, 6 ; 7: 3 ). Кроме того, изображения этого типа найдены на территории Поднепровья – Нижнего (I Завадская могила) ( Мозолевский , 1980. С. 93–96. Рис. 37: 3, 4 ; 38: 3, 4 )9

и Среднего (Берестняги, кург. 5) ( Петренко , 1967. Табл. 30: 6 ), Перещепинский могильник, кург. 22, погр. 1 ( Махортих , 2006. Рис. 7: 5 ), находка у с. Дмитровка Черкасского уезда ( Ханенко Б., Ханенко В. , 1907. Табл. XVIII: 314 ). Также к данному типу относится бляха неизвестного происхождения из интернет-каталога (Ancient touch…, no. 246; Канторович , 2012. Рис. 8: 6 ), практически идентичная изображениям из Нимфея (г-ще) и Перещепинского м-ка.

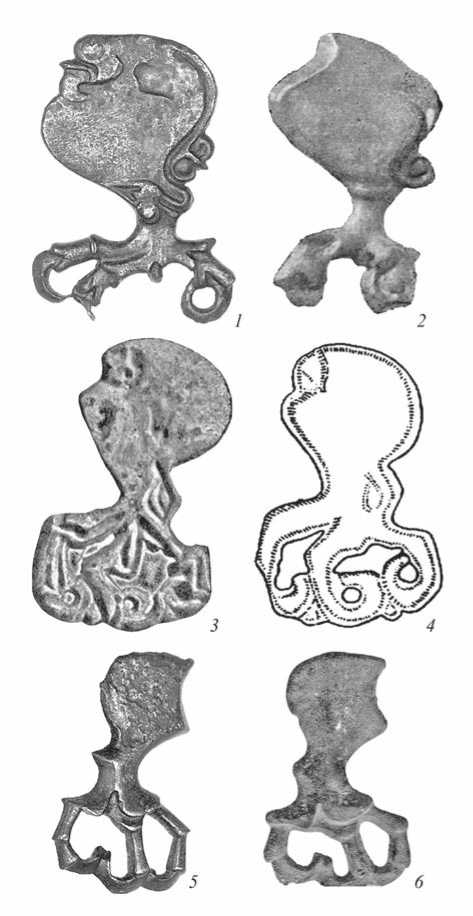

Пантикапейскому изображению на большой бляхе (рис. 4: 1 ) наиболее близки изображения из Нимфея (некрополь, городище) (рис. 4: 2, 3 ) и из Акташского м-ка (рис. 4: 4 ), а конечностям на малых бляхах (рис. 4: 5 ) – из Дмитровки (рис. 4: 6 ).

В целом данный тип объединяет рельефные изображения задней ноги с облегающим зад хвостом или его рудиментом, с преувеличенным овальным или ромбическим бедром, непосредственно переходящим в гипертрофированную лапу с сильно загнутыми или закрученными в кольца когтями. При этом голень зверя атрофирована, а на бляхах из Завадской могилы вовсе не отображена. Пальцы противопоставлены друг другу: либо один из пальцев противонаправлен двум или трем остальным (бляхи из Пантикапея, из Нимфейского и Акташ-ского м-ков, из Дмитровки, из Завадской могилы), либо, если их всего два, они симметричны (бляхи из Нимфея (г-ще), Перещепинского м-ка и неизвестного происхождения из интернет-каталога). Все это придает конечности сходство с птичьей ногой и заставляет предположить, что здесь представлена именно нога грифона (ср. полнофигурные изображения грифонов на бронзовых уздечных бляхах из кург. 1 у с. Защита в Поднепровье ( Бокiй , 1970. С. 184. Рис. 2: 1–6 ))10. При этом, как уже отмечалось в отношении изображений конечностей из Акташского м-ка ( Бессонова, Скорый , 1986. С. 163, 164) и Нимфейского некрополя ( Канторович , 2012. С. 35), они амбивалентны: при рассмотрении в горизонтальном положении читается голова лося.

Характерная черта изображений данного типа – наличие с внутренней стороны бедра хищника выемки, соответствующей природной надколенной впадине. В трех случаях (Пантикапей, Нимфейский некрополь, Берестняги) в этой выемке помещено дополнительное изображение обращенной вниз птичьей головки, причем, как мы видели, в пантикапейском изображении аналогичные головки размещены также на хвосте и в основании голени.

Хронология типа «Нимфей – Завадская могила» уже была обоснована в рамках вышеуказанной публикации (Там же. С. 34–37) на базе объективных хроноиндикаторов для тех изображений, которые происходят из комплексов с античными импортами, с привлечением надежно датируемых аналогий из других морфологических типов и соответствующих категорий вещей и с учетом выявленной в ходе морфологического анализа внутритиповой иконографической динамики, позволяющей моделировать эволюционный ряд. Был сделан вывод, что данный тип в целом датируется втор. четв. – втор. пол. V в. до н. э. В этих рамках должны датироваться и публикуемые пантикапейские изображения, но с тяготением, очевидно, ко втор. четв. V в. до н. э.

Образы копытных

Тема копытных представлена на предметах из Пантикапея мотивом обособленной головы лося. Данная атрибуция однозначна, поскольку, несмотря на отсутствие рогов, анализируемые персонажи соответствуют таким хабитуальным чертам вида Лоси (Alces alces) на фоне остальных представителей семейства Олени (Cervidae), как мощная горбоносая морда и вздутая верхняя губа, сильно нависающая над нижней.

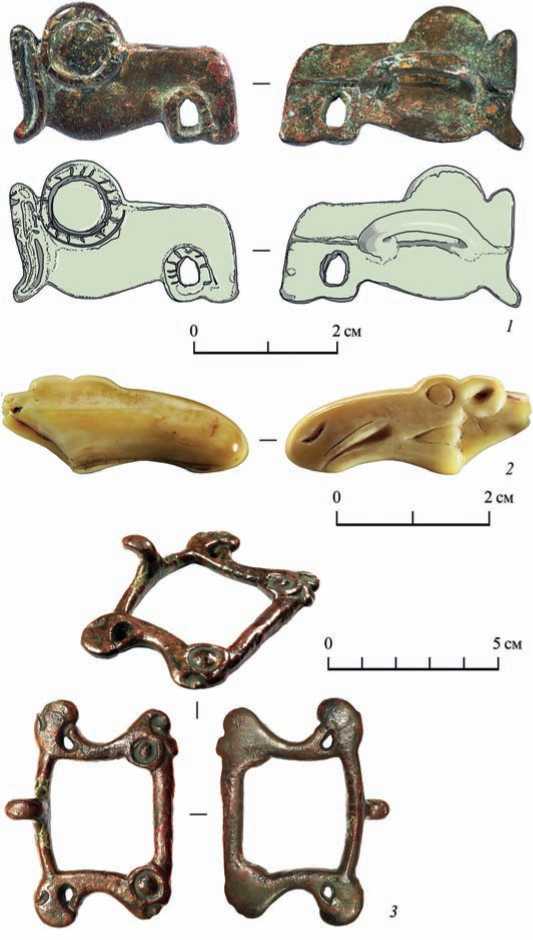

В частности, в 2013 г. на кв. 20а Нового Верхнего Митридатского раскопа, в слое, датируемом перв. четв. V в. до н. э., перекрывавшем пол № 38 Д-1 на уровне 13-го штыка, была обнаружена бронзовая литая уздечная бляха в форме стилизованной головы лосихи/безрогого лося вправо. На тыльной стороне – горизонтальное ушко для крепления (рис. 3: 1 ).

Данное изображение можно отнести к Аксютинецко-басовскому типу лосиных голов, по классификации А. Р. Канторовича (рис. 6: г ). Это изображения обособленной безрогой и безухой лосиной головы, при первоначальном впечатлении – «лопоухой», но в действительности лишенной уха, место которого отчасти занимает непосредственно примыкающая к глазу преувеличенная вертикальная шерстная складка в основании головы (рис. 5: В - 1–3 )11.

К Аксютинецко-басовскому типу, помимо пантикапейского, относятся еще 5 оригинальных изображений на бронзовых уздечных бляхах из Среднего Поднепровья (кург. 12 у с. Аксютинцы – Стайкин верх ( Ильинская , 1968. Табл. Х: 7 ), кург. 499 у с. Басовка (рис. 5: В - 2 ), кург. 10, погр. 1 у с. Переще-пино ( Махортих , 2006 . Рис. 10: 4–6 )), из Среднего Подонья (Частые курганы, кург. 10/10) ( Либеров , 1965) (рис. 5: В - 3 ) и из Нижнего Подонья (Елизаветов-ский м-к) ( Копылов , 2000. Рис. 5: 1 ). Из них пантикапейскому изображению наиболее близки (практически идентичны) изображения из Аксютинцев, Басовки и Частых курганов.

Изображения данного типа моделированы в рельефе, с использованием сквозного отверстия для передачи рта. Помимо вышеуказанных диагностирующих признаков, им свойствен предельный стилистический лаконизм и ге-ометризм. Очень крупный округлый глаз (выпуклость зеницы в рельефном обрамлении глазницы) выступает наполовину над линией короткой морды, переламывающейся под прямым углом. Приоткрытый рот подковообразный, обрамлен рельефной линией, ноздря не обозначена. В основании головы, непосредственно примыкая к глазу, помещена рельефная сегментовидная фигура, скорее всего имитирующая кожно-шерстную складку на шее, поскольку занимает место именно этой детали в традиционной композиции лосиной головки. В то же время не следует исключать, что данная фигура сочетает в себе также

Рис. 3. Изображения обособленных голов лосей на предметах из Пантикапея. Находки с Нового Верхнего Митридатского раскопа

1 – 2013 г., кв. 20а, фото В. П. Толстикова, прорисовка К. А. Корганова; 2 – 2017 г., кв. 100, подвал здания Д-7, фото В. П. Толстикова; 3 – 2016 г., на кв. 35 (штык 1), слой балласта из раскопа Скасси, фото В. П. Толстикова

-

1, 3 – бронза; 2 – кость

Рис. 4. Редуцированные изображения конечностей хищников/грифонов из Пантикапея и их ближайшие аналогии. Масштаб разный

1, 5 - Пантикапей; 2 - Нимфейское г-ще, нижняя терраса (раскопки 1951 г.) (по: Скудно-ва , 1954. С. 316. Рис. 6: правый ); 3 – Нимфейский некрополь, кург. 1, гробница 14 (раскопки 1878 г.) (по: Силантьева , 1959. Рис. 47: 7 ); 4 - Акташский м-к, кург 48, погр. 3 (по: Бессонова, Скорый , 1986. Рис. 6: 5, 6 ; 7: 3 ); 6 - находка у с. Дмитровка Черкасского уезда (по: Ханен-ко Б., Ханенко В. , 1907. Табл. XVIII: 314 )

и обозначение уха, порой сливающегося с кожно-шерстной складкой в единый конгломерат, как это было видно на примере других типов12.

В рамках данного типа более ранние среднеднепровские и среднедонские изображения с точки зрения морфологической динамики представляются предшествующими нижнедонскому изображению из Елизаветовской, поскольку последнее наиболее схематично, и в нем кожно-шерстная складка укоротилась и стала более похожа на обыкновенное ухо, занимающее при этом несвойственное ему место в традиционной композиции лосиной головы.

Дата Аксютинецко-басовского типа была обоснована в рамках вышеуказанной публикации ( Канторович , 2013. С. 464) на базе объективных хроноиндикаторов для тех изображений, которые происходят из комплексов с античными импортами. Хронологические рамки типа были установлены в пределах рубежа VI–V – IV в. до н. э. Объективная датировка пантикапейского изображения перв. четв. V в. до н. э. по материалам культурного слоя, как мы видим, не противоречит этому и соответствует позиции пантикапейского изображения в начале эволюционного ряда изображений Аксютинецко-басовского типа.

Еще одна находка была сделана в сезоне 2017 г. в кв. 100 (штык 17) Нового Верхнего Митридатского раскопа, где в подвале здания Д-7, в слое, датируемом концом VI – втор. четв. V в. до н. э., был обнаружен фрагмент скульптурного завершения костяного изделия (клыка-амулета, застежки или псалия) в виде рельефного изображения головы безрого лося/лосихи влево (рис. 3: 2 ). Техника: резьба, гравировка, полировка. В основании головы и шеи – скол.

Наконец, в сезоне 2016 г. на Новом Верхнем Митридатском раскопе при снятии верхнего балластного слоя из раскопа Скасси была обнаружена бронзовая поясная пряжка с оформлением противоположных сторон рамки в виде двух зеркальных голов безрогих лосей/лосих, которые можно рассматривать как одно оригинальное изображение (рис. 3: 3 ). Техника: литье.

Оба этих изображения можно отнести к Журовско-чигиринскому типу лосиных голов, по классификации А. Р. Канторовича (рис. 5: Г-1–7 ). Все изображения

Рис. 5. Изображения хищников и лосиных голов из Пантикапея и их ближайшие аналогии. Масштаб разный

А-1, Б-1, В-1, Г-1, Г-5 – Пантикапей; А-2 – Золотой курган (по: Borovka , 1928. Pl. 16A); А-3 – Журовка, курганы Г (по: Петренко , 1967. Табл. 29: 27 ); Б-2 – с. Долинное, кург. 2 (курган Кулаковского), погр. 3, музейн. №: ГЭ, Кр 1895, 10/2 (прорисовка А. Р. Канторовича); Б-3 – м-к Волна-I (по: Культурный мост…, 2018. С. 99. Фото); Б-4 – с. Рэскэеций Ной (Новые Раскайцы) (по: Leviţki , 1998. P. 31. Fig. 3: 13 ); В-2 – Басовка, кург. 499 (по: Галанина , 1977. Табл. 26: 11 ); В-3 – Частые курганы, кург. 10/10 (по: Либеров , 1965. Табл. 24: 2 ); Г-2 – Смела, Юрьева гора, кург. 522 (по: Петренко , 1967. Табл. 26: 11 ); Г-3 – Харьковский музей (по: Могилов , 2008. Рис. 71: 9 ); Г-4 – Журовка, кург. 400 (по: Петренко , 1967. Табл. 37: 4 ); Г-6 – горный массив Кубалач (?) (по: Скорый, Зимовец , 2014. С. 137. Кат. 2/402); Г-7 – Чигирин (по: Borovka , 1928. Pl. 32E)

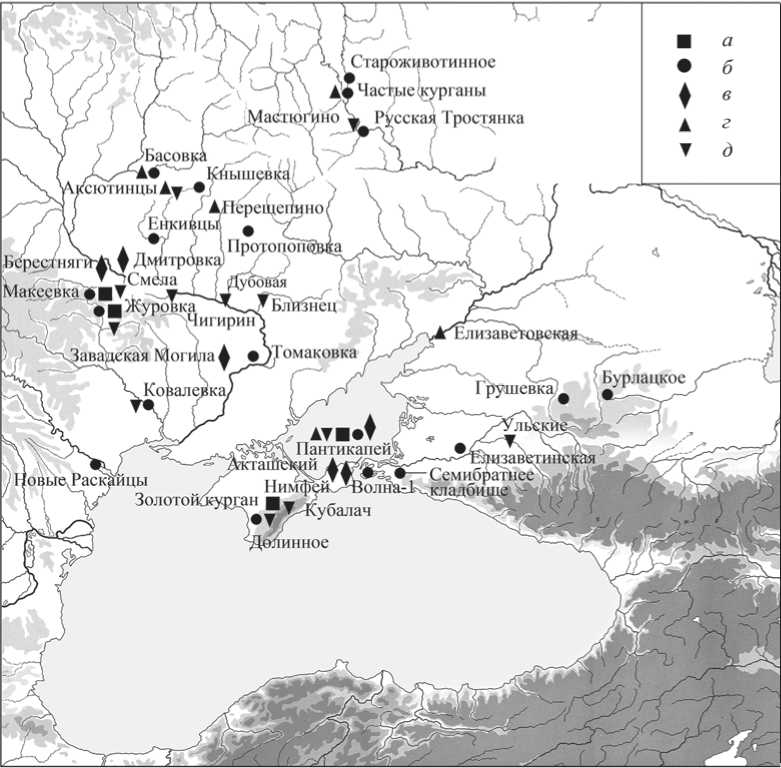

Рис. 6. Картография морфологических типов, к которым относятся изображения в скифском зверином стиле из Пантикапея

Условные обозначения: а – стоящий хищник, тип «Золотой курган – Макеевка»; б – свернувшийся хищник, Кулаковско-ковалевский тип; в – конечности хищника, тип «Нимфей – Завадская Могила»; г – головка лося, Аксютинецко-басовский тип; д – головка лося, Журов-ско-чигиринский тип данного типа были графически воспроизведены и проанализированы в вышеуказанной сводке изображений лося, там же см. ссылку на местонахождения и источники изображений (Канторович, 2013. С. 455–462. Рис. 7). Данный тип объединяет, помимо пантикапейских, еще 20 оригинальных изображений (рис. 6: д). Это геометризированные головы, имеющие близкий к прямоугольному или сегментовидный контур, как правило, безрогие, но четко атрибутируемые как лосиные по форме мощной и вислой носовой части; в числе прочих к этому типу относятся головы и элементы зооморфных трансформаций конечностей других животных13.

Большинство изображений, относящихся к Журовско-чигиринскому типу, происходит из Среднего Поднепровья. Это головы: на золотой подвеске (первоначально, возможно, деталь ожерелья) из кургана Близнец-2; на костяной уздечной бляхе из курганов у г. Чигирина (рис. 5: Г-7 ); сдвоенные синтетично размещенные головки, оформляющие бронзовые пряжки, происходящие из кург. В и 400 у Журовки (рис. 5: Г-4 ), трактуемые как застежки либо панциря ( Петренко , 1967. С. 50), либо подпружного/нагрудного уздечного ремня ( Могилов , 2008. С. 65); на золотой пластине – обивке колчана из кург. 2 (раскопки 1883–1885 гг.) у с. Аксютинцы; на лопастях S-видных бронзовых псалиев из кург. 522 у м. Смелы (Юрьева гора) (рис. 5: Г-2 ) и из Харьковского музея (рис. 5: Г-3 ).

Отдельные произведения происходят с территории Нижнего Поднепровья и Побужья: это голова на лопатке оленя на золотой пластине – обивке деревянного сосуда у д. Дубовой Верхнеднепровского уезда Екатеринославской губернии; три головы, нарастающие в размерах и размещенные цепочкой так, что конец морды предыдущего лося упирается в затылок последующего (эти головки, по сути, представляют собой варианты одного оригинального изображения), находятся на лопатке свернувшегося в кольцо хищника, оформляющего вышеупомянутую бронзовую уздечную бляху из кург. 6 у с. Ковалевка, аналогичную пантикапейской (рис. 5: А - 1 ).

Два изображения этого типа происходят из Крыма: голова на плечевом отделе свернувшегося в кольцо хищника, оформляющего вышеупомянутую большую бронзовую уздечную бляху из кургана Кулаковского (с. Долинное, кург. 2, погр. 3) (рис. 5: Б-2 ), а также голова на лопатке хищника, оформляющего малую бронзовую уздечную бляху из того же комплекса. Возможно, из Крыма происходит еще одно изображение – на навершии рукояти железного ножа, не включенное в изданную в 2013 г. А. Р. Канторовичем сводку изображений лося, поскольку данное изделие было опубликовано одновременно с этой сводкой. Этот нож относится к коллекции, введенной в научный оборот ( Скорый, Зимовец , 2014) и ныне хранящейся в Археологическом музее Института археологии НАН Украины; по информации находчиков, нож происходит из горного массива Кубалач у с. Некрасово Белогорского района14 (рис. 5: Г-6 ).

Известны изображения данного типа и в Прикубанье: это голова на плече хищника на бронзовом псалии из Ульского кург. 2 раскопок 1909 г., а также головы на серебряных псалиях из того же комплекса – на плече большого хищника, на плече малого хищника, на плече оленя, на плече неопределенного копытного и под глазом основной птичьей головы.

Наконец, два оригинальных изображения происходят из курганов Среднего Подонья: это голова лося между ног сдвоенных грифонов золотой нашивной бляшки из кург. 5 у с. Мастюгино (раскопки Н. Е. Макаренко 1908 г.) и на практически тождественных ей семи идентичных бляшках (сборы А. А. Спицына из грабительских раскопок кургана у того же села в 1905 г.).

Из массива изображений данного типа костяной головке из Пантикапея (рис. 5: Г-5 ) наиболее близки изображения на рукояти железного ножа из Куба-лача (рис. 5: Г-6 ) и, в меньшей мере, костяная головка из Чигирина (рис. 5: Г-7 ), тогда как головки на бронзовой пряжке из Пантикапея более всего сходны с изображениями на псалиях из кургана 522 у м. Смелы (рис. 5: Г-2 ) и из Харьковского музея (рис. 5: Г-3 ), а также на бронзовой пряжке из кург. 400 у с. Жу-ровка (рис. 5: Г-4 ).

Не вдаваясь в морфологический анализ изображений Журовско-чигирин-ского типа, который был уже предпринят в вышеуказанной работе ( Канторович , 2013. С. 455–462), укажем лишь на наиболее существенные черты этого типа в связи с характеристикой находок из Пантикапея.

Изображения данного типа в большинстве моделированы в рельефе (исключая Ульские, очерченные с помощью углубленных линий на плоскости). Всем изображениям данного типа, помимо вышеперечисленных признаков, свойствен стилистический лаконизм, в некоторых случаях предельный, приводящий к отказу от воспроизведения уха, так что единственным признаком видовой принадлежности остается форма морды, либо переломанной, либо плавно изогнутой (Пантикапей (бронзовая пряжка), Аксютинцы, Смела, Харьковский музей, малая и средняя головы из Ковалевки, Ульские псалии, Кулаковские бляхи, Мастюгино). В тех случаях, когда ухо отображается, оно геометричное – асимметрично-ромбическое (Журовка, кург. В), трапециевидное (Близнец), овальное (Пантикапей (костяная головка), Дубовая, большая голова из Ковалевки) или овально-треугольное (Чигирин); ухо может иметь продольное рифление, имитирующее складки шерсти (Журовка (кург. В), Близнец). Глаз чаще выступает за пределы контура, он всегда либо крупный геометричный (далекий от сходства с натурой), либо просто округлый без слезницы (выпуклость в углублении) (Пантикапей, бронзовая пряжка; Журовка (кург. 400), Чигирин, Смела, Харьковский музей, Ковалевка, Дубовая, Ульские серебряные псалии, малая Кулаковская бляха, Мастюгино), реже с рудиментом слезницы (Пантикапей, костяная головка; Ульские бронзовые псалии, большая Кулаковская бляха) или же с нарочито обособленной слезницей, обозначенной рельефной черточкой или кружком (Журовка (кург. В), Близнец, Аксютинцы). Морда овальная или близкая к прямоугольной, с каплевидным ртом, обозначенным углублением или прорезью, иногда окантованным рельефной полосой; в одном случае (Чигирин) рельефными выпуклостями во рту показаны зубы. Ноздря петлевидна или каплевидна; в некоторых случаях ноздря вовсе не обозначена (Журовка (кург. В),

Смела, Харьковский музей, Ковалевка, Дубовая, Аксютинцы, Ульские серебряные псалии). Шерсть в основании головы и шеи может не акцентироваться (Журовка, кург. В и 400), но чаще каким-то образом отображается: либо дана выступом в общем контуре (Пантикапей, бронзовая пряжка и костяная головка; Близнец, Смела, Харьковский музей, Ковалевка, Дубовая, Аксютинцы, Кулаков-ские бляхи), либо оформлена в виде рельефной головки хищной птицы (Чиги-рин), кружком или завитком (Ульские псалии).

Хронология Журовско-чигиринского типа уже была обоснована в рамках вышеуказанной публикации ( Канторович , 2013. С. 461, 462) на базе объективных хроноиндикаторов для тех изображений, которые происходят из комплексов с античными импортами. Был сделан вывод, что данный тип датируется в предельных рамках втор. пол. VI – середины IV в. до н. э. Этим рамкам не противоречит объективная датировка пантикапейской костяной головки (по контексту слоя) концом VI – втор. четв. V в. до н. э., а определенная лаконичность (в сочетании с высоким качеством исполнения) данного изображения говорит в пользу его соотнесения с истоками Журовско-чигиринского типа. Что касается пантикапейской бронзовой пряжки, следует учитывать ее сходство с бронзовой пряжкой из кург. 400 у с. Журовка, который датируется по античному импорту перв. пол. V в. до н. э. ( Петренко , 1967. С. 92), концом перв. – втор. четвертью V в. до н. э. ( Могилов , 2008. С. 65) или же – 500–475 гг. до н. э. ( Алексеев , 2003. С. 296. Табл. 26: 5 ).

Выводы

В последние годы впервые, благодаря исследованиям Боспорской (Панти-капейской) археологической экспедиции ГМИИ им. А. С. Пушкина, в исходной зоне акрополя Пантикапея были найдены предметы, оформленные в скифском зверином стиле (преимущественно элементы конского снаряжения). Все они в совокупности находят себе аналогии на территории скифской археологической культуры (рис. 6) и датируются в пределах конца VI – перв. пол. V в. до н. э. Это время начала интенсивных скифо-греческих контактов в Северном Причерноморье, однако конкретно для изначальной территории Пантикапея ранее не было таких безусловных свидетельств взаимопроникновения древнегреческой и скифской культур15. Характер и глубина данного взаимодействия должны стать предметом изучения в будущем.

Список литературы Изделия из Пантикапея, оформленные в скифском зверином стиле (к вопросу о греко-скифских взаимодействиях)

- Алексеев А. Ю., 2003. Хронография Европейской Скифии VII-IV веков до н. э. СПб: ГЭ. 416 с.

- Артамонов М. И., 1966. Сокровища скифских курганов в собрании Государственного Эрмитажа. Прага: Артия; Л.: Советский художник. 120 с., табл.

- Бессонова С. С., Скорый С. А., 1986. Погребение скифского воина из Акташского могильника в Восточном Крыму//СА. № 4. С. 158-170.

- Бокiй Н. М., 1970. Новi пам'ятки скiфського звiриного стилю в Кiровоградщини//Археологiя. Вип. XXIII. С. 182-193.

- Венедиков И., Герасимов Т., 1973. Тракийското изкуство. София: Български художник. 408 с.

- Галанина Л. К., 1977. Скифские древности Поднепровья (Эрмитажная коллекция Н. Е. Бранденбурга). М.: Наука. 68 с. (САИ; вып. Д1-33.)

- Гуляев, 2016. Рец.: С. Скорый, Р. Зимовец. Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции. Киев, 2014. 180 с.//Восток/Oriens. № 3. С. 205-208.

- Завойкин А. А., Толстиков В. П., 2017. Очерк политической истории Пантикапея и Фанагории//Пантикапей и Фанагория. Две столицы Боспорского царства: каталог выставки. М.: ГМИИ. 438 с.

- Ильинская В. А., 1968. Скифы Днепровского Лесостепного Левобережья. Киев: Наукова думка. 203 с.

- Ильинская В. А., 1971. Образ кошачьего хищника в раннескифском искусстве//СА. № 2. С. 64-85.

- Канторович А. Р., 2012. Изображения обособленных конечностей хищников в искусстве скифского звериного стиля Восточной Европы: типология, хронология, анализ истоков и эволюции (монография в журнале)//SP. No. 3. С. 17-71.

- Канторович А. Р., 2013. Изображения лося в восточноевропейском скифском зверином стиле: классификация, типология, хронология//Scripta antiqua. Вопросы древней истории, филологии, искусства и материальной культуры. T. 3/Отв. ред. М. Д. Бухарин. М.: Собрание. С. 423-480.

- Канторович А. Р., 2014. Эволюция и хронология сюжета свернувшегося в кольцо хищника в восточноевропейском скифском зверином стиле//ПИФК. № 4. С. 66-99.

- Канторович А. Р., 2015. Скифский звериный стиль Восточной Европы: классификация, типология, хронология, эволюция: дис. … д-ра ист. наук//Архив ИА РАН. Ф. Р-2. 1724 с.

- Канторович А. Р., 2017. Скифский звериный стиль Крыма как региональный компонент восточноевропейского скифского звериного стиля (репертуар, хронология и статистические показатели)//«И музою его была наука»: сб. памяти В. А. Кореняко (1952-2016). Азов: Азовский музей-заповедник. С. 143-180.

- Ковпаненко Г. Т., Бунятян Е. П., 1978. Скифские курганы у с. Ковалевка Николаевской области//Курганы на Южном Буге/Отв. ред. В. Ф. Генинг. Киев: Наукова думка. С. 133-150.

- Колтухов С. Г., Сенаторов С. Н., 2016. Скифы Предгорного Крыма VII-IV вв. до н. э. Курганы 1890-1892 и 1895 гг.: (По материалам Н. И. Веселовского и Ю. А. Кулаковского). Симферополь: Изд-во ИП Бровко А. А. 288 с., ил. (Материалы к археологической карте Крыма; вып. XVII.)

- Копылов В. П., 2000. Население дельты Дона в V-IV вв. до н. э.//Скифы и сарматы в VII-III вв. до н. э.: палеоэкология, антропология и археология. М.: ИА РАН. С. 157-166.

- Королькова Е. Ф., 2006. Звериный стиль Евразии. Искусство племен Нижнего Поволжья и Южного Приуралья в скифскую эпоху (VII-IV вв. до н. э.). СПб: Петербургское востоковедение. 272 с.

- Культурный мост: из прошлого в настоящее: каталог интерактивной выставки археологических находок/Сост.: В. В. Новиков, А. С. Миронова, А. А. Руденко. М.: Парето-принт, 2018. 224 с.

- Либеров П. Д., 1965. Памятники скифского времени на Среднем Дону. М.: Наука. 111 с. (САИ; вып. Д1-31.)

- Махортих С. В., 2006. Скiфська вузда Перещепинського могильника//Бiльске городище та його округа (до 100-рiчча початку польових дослiджень). Київ: Шлях. С. 57-76.

- Медведев А. П., 2015. Новая книга о скифских древностях//Вестник ВГУ. Серия: История. Политология. Социология. Вып. 4. С. 136-137.

- Могилов О.Д., 2008. Спорядження коня скiфської доби у Лiсостепу Схiдної Европи. Київ; Кам'янець-Подiльський. 439 с.

- Мозолевский Б. Н., 1980. Скифские курганы в окрестностях г. Орджоникидзе на Днепропетровщине (раскопки 1972-1975 гг.).//Скифия и Кавказ/Отв. ред. А. И. Тереножкин. Киев: Наукова думка. С. 70-154.

- Муратова М. Б., Толстиков В. П., 2013. К проблеме пространственного развития Пантикапейской апойкии в первой половине VI -первой половине V в. до н.э.//ВДИ. № 1. С. 176-193.

- ОАК за 1890 г. СПб, 1893. 152 с.

- Огненова-Маринова Л. А., 1975. Влияние технологии выполнения при оформлении стиля и мотивов в торевтике фракийцев и скифов//Фрако-скифские культурные связи/Отв. ред.: А. Фол, Л. Огненова-Маринова. София: БАН. 1975. С. 127-138. (Studia Thracica; I.)

- Онайко Н. А., 1966. Античный импорт в Поднепровье и Побужье в VII-V вв. до н. э. М.: Наука. 71 с. (САИ; вып. Д1-27.)

- Островерхов А. С., Охотников С. Б., 1989. О некоторых мотивах скифского звериного стиля на памятниках из собрания Одесского археологического музея//ВДИ. № 2. С. 50-67.

- Петренко В. Г., 1967. Правобережье Среднего Приднепровья в V-III вв. до н. э. Л.: Наука. 180 с. (САИ; вып. Д1-4.)

- Полидович Ю. Б., 2008. Об одной изобразительной традиции в искусстве народов скифского мира//Номады казахских степей: этносоциокультурные процессы и контакты в Евразии скифо-сакской эпохи/Отв. ред. З. С. Самашев. Астана: ПЦК РК. С. 39-59.

- Силантьева Л. Ф., 1959. Некрополь Нимфея//Некрополи боспорских городов. М.; Л.: АН СССР. С. 5-107. (МИА; № 69.)

- Скорый С. А., Зимовец Р. В., 2014. Скифские древности Крыма. Материалы одной коллекции. Киев: Олег Фiлюк. 180 с.

- Скуднова В. М., 1954. Скифские памятники из Нимфея//СА. Вып. ХХI. С. 306-318.

- Толстиков В. П., 2011. Конское захоронение на верхнем плато акрополя Пантикапея//Боспорские чтения. Вып. XII: Боспор Киммерийский и варварский мир в период античности и средневековья. Взаимовлияние культур/Отв. ред. В. М. Зинько. Керчь. С. 365-368.

- Толстиков В. П., 2017. Очерк градостроительной истории центрального района Пантикапея в конце VII -середине V в. до н. э.//Древнейший Пантикапей. От апойкии -к городу: по материалам исследований Боспорской (Пантикапейской) экспедиции ГМИИ им. А. С. Пушкина на горе Митридат/Авт.-сост.: В. П. Толстиков, Н. С. Асташова, Г. А. Ломтадзе, О. Ю. Самар, О. В. Тугушева. М.: Перо. С. 10-53.

- Ханенко Б. И., Ханенко В. П., 1907. Древности Приднепровья и побережий Черного моря. Вып.VI. Киев: Тип. С. В. Кульженко. 44 с., 42 л.

- Шкурко А. И., 1969. Об изображении свернувшегося в кольцо хищника в искусстве лесостепной Скифии//СА. № 1. С. 31-39.

- Шкурко А. И., 1975. Звериный стиль в искусстве и культуре Лесостепной Скифии (VII-III вв. до н. э.): дис. … канд. ист. наук. М. 248 с.

- Шкурко А. И., 1976. О локальных различиях в искусстве лесостепной Скифии//Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии/Отв. ред.: А. И. Мелюкова, М. Г. Мошкова. М.: Наука. С. 90-105.

- Яковенко Э. В., 1976. Предметы звериного стиля в раннескифских памятниках Крыма//Скифо-сибирский звериный стиль в искусстве народов Евразии/Отв. ред.: А. И. Мелюкова, М. Г. Мошкова. М.: Наука. С. 128-137.

- Ancient Touch. Near Eastern & Eurasian Nomads: animal style bronze. . URL: www.ancienttouch.com

- Borovka G., 1928. Scythian Art. London: Ernest Benn. 185 p.

- Leviţki O., 1998. Consideraţii asupra monumentelor funerare din perioada Hallstattiană târzie de pe teritoriul Moldove//Revista Arheologică. No. 2. P. 28-59.