Изделия из железа и стали в коллекции селища Клочково 2

Автор: Несмиян О.А., Щербаков В.Л.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Естественнонаучные методы в археологических исследованиях

Статья в выпуске: 258, 2020 года.

Бесплатный доступ

Статья посвящена коллекции изделий из черного металла, полученных при раскопках селища втор. пол. X - XII в. Клочково 2 в Ивановской области. С целью комплексной характеристики кузнечных изделий решен ряд исследовательских задач: предпринят количественный и морфологический анализ предметов, выполнено лабораторное изучение артефактов методом археологической металлографии. На основании полученных результатов в статье дана характеристика коллекции изделий из черного металла селища Клочково 2 с точки зрения категориального состава, технологии изготовления, выявлены особенности производственных мастерских, обеспечивавших местное население кузнечной продукцией.

Археология, средневековье, селище, кузнечные изделия

Короткий адрес: https://sciup.org/143171229

IDR: 143171229

Текст научной статьи Изделия из железа и стали в коллекции селища Клочково 2

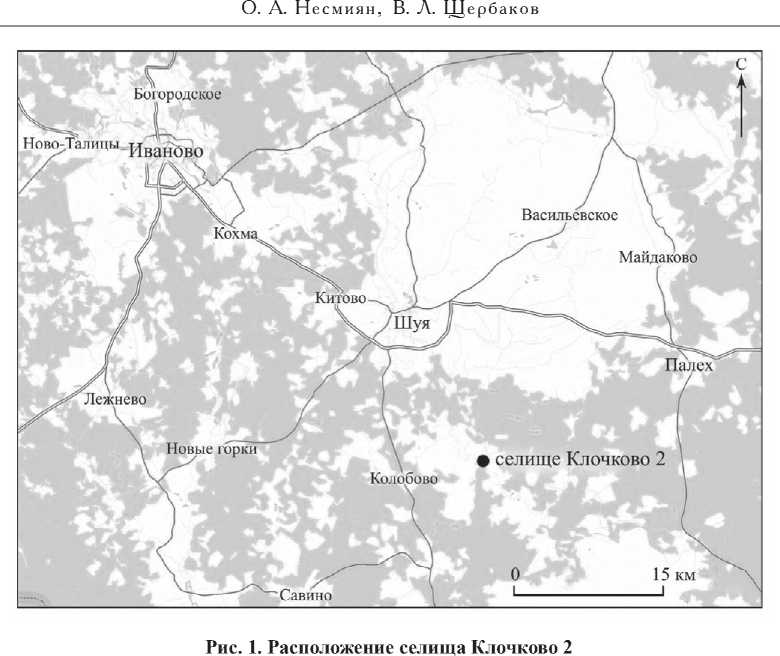

Селище Клочково 2 находится в 90 км к северо-востоку от Суздаля, за пределами Владимирско-Юрьевского Ополья, на р. Тезе, левом притоке р. Клязьмы (рис. 1). Рассматриваемая территория отличалась от Ополья большей залесен-ностью, была менее населенной, чем опольские земли. Селище открыто в 1984 г. П. Н. Травкиным (АКР…, 1993. С. 175). Исследования памятника проводились Шуйской археологической экспедицией в 2005–2012, 2014–2015 гг. ( Несмиян , 2005; 2006; 2007; 2008; 2009; 2010; 2011; 2012; 2014; 2015; Несмиян О. , Несми-ян В. , 2008; 2012; 2017а; 2017б). Площадка селища достаточно ровная, имеет уклон к югу и юго-востоку в сторону русла р. Тезы и небольшой речки Ивановки. Высота над уровнем воды в р. Тезе составляет 12 м. Площадь селища 0,5 га.

Памятник относится числу однослойных поселений и датируется втор. пол. X – XII в. В ходе работ выявлена серия монетных находок, зафиксирована высокая концентрация в культурном слое металлических украшений и стеклянных бус. По характеру материальной культуры памятник близок «большим поселениям» Суздальского Ополья, культурные слои которых насыщены предметами,

* Работа выполнена при финансовой поддержке РНФ, грант № 19-18-00144.

связанными с торговлей, престижным потреблением и ремеслом ( Макаров, Федорина , 2015), но отличается сравнительно малой площадью.

За десять полевых сезонов раскопками исследовано более 2000 кв. м площади селища, собрана вещевая коллекция, насчитывающая 1731 предмет (табл. 1). Изделия из железа составляют первую по численности группу находок. Всего при исследованиях собран 771 железный предмет (около 44,5 % от всей вещевой коллекции) (табл. 1; 2), большая часть вещей происходит из распаханной части культурного слоя.

Описание находок из черного металла дается по группам, в соответствии с их функциональным назначением.

В группу инструментов, отражающих существование на селище различных видов ремесленной деятельности, включено семь находок: два кочедыка, две стамески, уторник (применялся в бондарном производстве) и два зубила. Оба найденных на селище зубила предназначены для холодной обработки металла. Они представляют собой стержни прямоугольного сечения высотой 4 и 8 см, ширина лезвий зубил составляет 0,7 см.

Орудий сельскохозяйственного производства на селище обнаружено всего четыре: обломок серпа шириной 1,1 см; фрагмент косы, ширина лезвия – 3,5 см; два обломка наконечников пахотных орудий с узкой рабочей частью.

Таблица 1. Состав вещевой коллекции селища Клочково 2

|

о4 |

'П |

in |

40 in |

o_ |

40 oo" |

oo cq" |

о о |

|

г ^ М |

гН |

00 |

40 rH 40 |

04 40 |

00 CT-rH |

04 CT- |

rH m rH |

|

ш гН О eq |

40 |

Kt |

О in |

cq |

cq |

^ |

in о rH |

|

СТ" гН О eq |

cq 40 |

cq |

in 04 |

in |

m |

r- |

СТ-ОО гН |

|

eq rH О eq |

04 |

Kt |

04 |

m |

in |

О 04 |

|

|

гН гН О eq |

S |

cq |

О |

-T |

m |

in |

04 гН eq |

|

о гН О eq |

in о |

in |

^ |

О |

О |

cq |

СП ст-eq |

|

о\ о о eq |

04 ОО |

40 |

in in |

m |

40 |

cq |

гН 00 гН |

|

ОО о о eq |

04 |

ОО |

s |

oo |

40 |

r- |

04 гН eq |

|

о о eq |

04 cq |

04 |

Ln |

Cl |

rn |

r- |

eq 40 eq |

|

40 о о eq |

Kt |

in |

rn |

cq |

О |

r- |

eq eq rH |

|

ш о о eq |

m |

m |

О cq |

^ |

о cq |

^ |

40 О rH |

|

СТ л S ст 5^ § |

CT CT cd H 0) £ )Я я CT ст |

О 0) H о |

CT ст cd H 0) £ )S о я н 0) CQ CT |

CT CT 0) |

cd X Я cd CT oo X |

CT H О s |

г о н s |

|

* |

Оу о' |

in 4о" |

in о |

-г |

-г |

оо^ |

СТ |

in ri |

in m |

|

|

о Й м |

с- |

eq гН |

ст- |

ст-ГП |

40 eq |

ст-гН |

eq |

eq |

04 rH |

rH in eq |

|

in rH о eq |

cq cq |

in |

ОО |

cq |

cq |

cq |

in |

|||

|

ст-гН О eq |

-Н |

cq |

тГ |

cq |

-Н |

oo |

-н |

cQ |

||

|

eq rH О eq |

ОО |

-Н |

-Н |

-Н |

г- |

cq |

04 |

|||

|

гН гН О eq |

cq |

П4 |

ГП |

cq |

rn |

m |

||||

|

о гН О eq |

1П |

in |

-Н |

in |

40 |

cq |

cQ |

|||

|

04 О О eq |

ГП |

ГП |

-н |

cq |

cq |

|||||

|

00 о о eq |

ГП |

cq cq |

тГ |

cq |

ГП |

-Н |

cq |

cq |

||

|

о о eq |

04 |

ОО |

40 |

-Н |

oo |

|||||

|

40 О о eq |

Kt |

-н |

-н |

40 |

40 |

04 cq |

||||

|

in о о eq |

-Н |

тГ |

cq |

Kt |

о cq |

|||||

|

о Kt ее Я Я и и |

)Я ст Рч cd Н СТ о Рч н о ст я

ст |

)S СТ & н ст о> ст я я ст я cd О Рч О CQ Я |

Я О "о |

t^ Я о

СТ ст CQ О СТ О ю ст ст |

СТ я ст о ст о о CQ СТ н

ст СТ я |

cd ^ Я Я СТ cd О CQ Я СТ Я S

^ СТ я о |

СТ СТ cd Н Я о CQ Я Я )Я СТ CQ g СТ О Н |

)Я я я Н cd О ст в ст ©^ )Я ® s m о я X я |

я ст s о я |

CT CT я

CT

я CT

CT я о |

% от их общего числа (см. табл. 1)

Наиболее многочисленны в коллекции ножи – 127 экз. Все ножи имели черенок для насаживания рукояти. По характеру перехода от черенка к клинку выделяются две группы: ножи с уступом со стороны спинки (37 экз.) и ножи без уступа со стороны спинки (18 экз.). Значительная часть ножей представляет собой типологически неопределимые обломки (72 экз.). В одном случае удалось установить факт изготовления рукояти ножа из рога, в остальных случаях материал рукоятей неясен. Ближняя к клинку часть рукояти еще одного ножа укреплялась путем обмотки бронзовой проволокой. Подобная конструкция рукояти зафиксирована на ножах из погр. 4 и 9 могильника Минино II (Археология севернорусской деревни…, 2008. С. 18). Измерение целых экземпляров клочковских ножей показало, что длина орудий колебалась от 5,7 до 12,3 см, составляя в среднем 9–11 см.

Топоры представлены 15 фрагментами и двумя железными клиньями.

Найденные на селище иглы (25 экз.) не поддаются классификации, поскольку отсутствует ушко.

Железные шилья (34 экз.) делятся на две группы: 1) с ромбическим и подквадратным сечением (19 экз.); длина целых инструментов составляет от 5,8 до 13 см; 2) круглого сечения (15 экз.).

Орудия рыболовного промысла представлены железными рыболовными крючками (34 экз.). В коллекцию входят четыре типа крючков (по Е. В. Сал-миной) ( Салмина , 1994). Наиболее многочисленны крючки от удилищ, отличающиеся небольшими размерами (17 экз.), диаметр изгиба таких крючков не превышает 1 см; насадные крючки применялись для снастей типа донок и закидушек (14 экз.). Единичными находками представлены крючки для ловли на живца и для перемета (3 экз.).

Группа предметов вооружения и охотничьего снаряжения включает 23 наконечника стрел и один наконечник дротика. Почти все они укладываются в типологическую схему А. Ф. Медведева ( Медведев , 1966). В коллекции отсутствуют втульчатые наконечники. Среди черешковых преобладают стрелы следующих типов (по А. Ф. Медведеву): 46 – с ромбовидным пером («новгородский») (14 экз.); 63 – лавроволистные (3 экз.); 29 – двушипные без упора (2 экз.); единичными экземплярами представлены типы: 100 (бронебойный долотовитный, 1 экз.), 48 (ромбический с упором, 1 экз.) и 78 (ланцетовидный ромбического сечения, 1 экз.). Наконечник сулицы из коллекции селища Клочково 2 имеет перо ромбической формы, линзовидное в сечении, с расширением в нижней трети, без упора, длина проникателя – 5 см, ширина – 2,5 см, длина черешка – 7,2 см. По форме пера сулица занимает промежуточное положение между типами III и IV (по классификации А. Н. Кирпичникова), к которым относится основная масса древнерусских сулиц. По мнению А. Н. Кирпичникова, подобные дротики предназначались скорее для охоты, чем для военных целей ( Кирпичников , 1966. С. 23). Присутствие в Клочково профессиональных воинов помимо бронебойных наконечников стрел удостоверяют находки кольчужных колец.

Торговый инвентарь представлен двумя гирьками бочонковидной формы (одна с рисунком-гравировкой с торцевых сторон), относящихся к числу стандартных изделий, встречающихся на всей территории Древней Руси. На селище Минино I похожая гирька была обнаружена вблизи жилого дома, существовавшего в конце X – XI в. (Археология севернорусской деревни…, 2008. С. 31).

В группу хозяйственного и домашнего инвентаря включено 287 предметов. Большая часть приходится на долю строительно-крепежных изделий (в основном гвоздей и скоб). Кроме того, в коллекции селища присутствуют три калачевидных кресала с язычком, фрагмент фитильной трубки, ушки котлов и ведер (3 экз.), обрывки цепей, ключ и замок типа А (2 экз.).

Около трети всех находок из черного металла – предметы неясного назначения, обломки различных стержней и пластин.

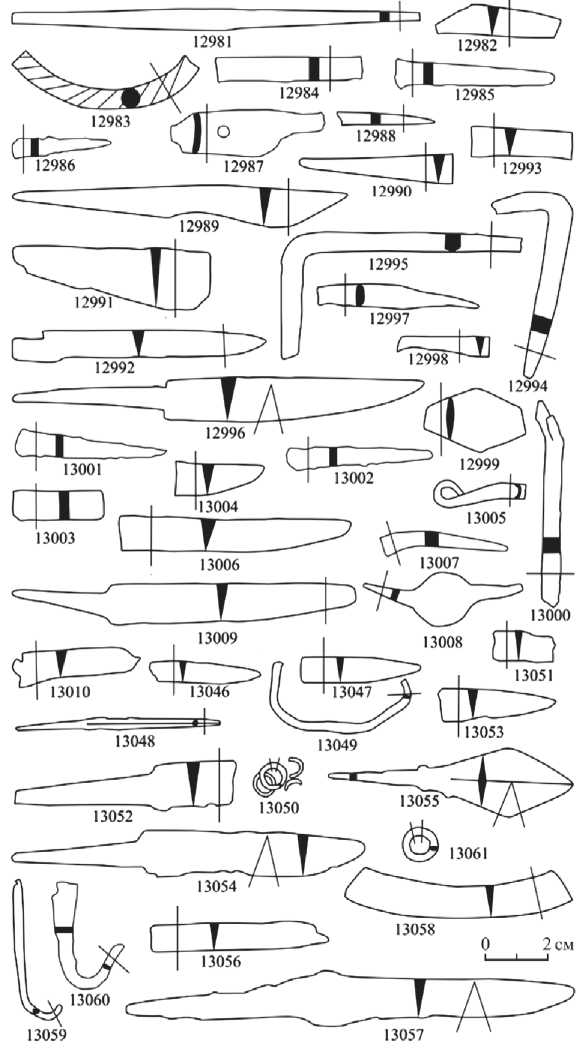

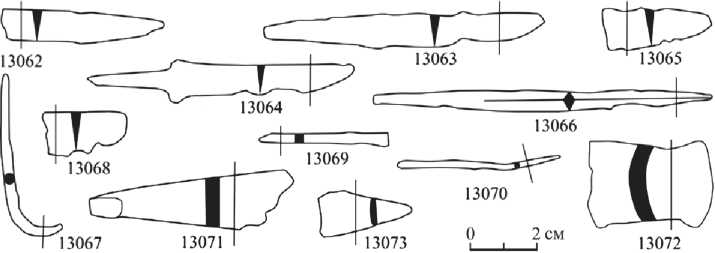

Коллекция кузнечных изделий Клочковского селища была изучена металлографически. Всего лабораторным исследованиям подвергнуто 58 предметов (табл. 3; 4). В выборку включено несколько видов изделий (табл. 3; 4; рис. 2; 3): ножи, сельскохозяйственные орудия, наконечники стрел, кольчужные кольца и др.

В общей массе образцов преобладают изделия, изготовленные без использования технологической сварки. Такие схемы изготовления объединяются в группу I ( Завьялов и др. , 2007. С. 10; Розанова, Терехова , 2007. С. 35). Схемы, основанные на технологической сварке, объединяются в группу II ( Завьялов и др. , 2007. С. 10).

Исследовательским коллективом Лаборатории естественнонаучных методов ИА РАН выявлены североевропейский и восточноевропейский варианты трехслойного пакета ( Завьялов и др. , 2009а. С. 115), определяемые по использованному при производстве сырью. В. И. Завьялов, Л. С. Розанова и Н. Н. Терехова сформулировали основные характеристики вариантов трехслойной схемы следующим образом: «Отличительная черта североевропейского варианта – использование для боковых полос фосфористого железа, а для центральной полосы – высокоуглеродистой стали. При изготовлении трехслойных ножей по восточноевропейскому варианту наблюдаются определенные отступления от стандарта: использование или обычного железа, или сырцовой стали, или сварка пакета из однородного материала» ( Завьялов и др. , 2012. С. 18).

При изучении материалов селища Клочково 2 зафиксировано 9 схем , использовавшихся при изготовлении предметов из железа и стали (табл. 4):

I – ковка целиком из кричного железа (18 экз.);

II – ковка целиком из стали (14 экз., 3 термообработанных);

-

III – цементация изделия (2 экз., 1 со следами термообработки);

-

IV – ковка из металлолома (1 экз.);

-

V – североевропейский вариант трехслойного пакета (5 экз., 3 со следами термообработки);

-

VI – восточноевропейский вариант трехслойного пакета (9 экз., 5 термообработанных);

-

VII – наварка разных видов (5 экз., 2 термообработанных);

-

VIII – пакетирование (3 экз., 1 термообработан);

-

IX – сварка из двух полос металла (1 экз., термообработан).

Выделение в выборке качественных изделий (28 экз.) – ножей и серпов – дает совершенно иное соотношение схем. При изготовлении качественных орудий ассортимент технологических схем ограничивается семью:

I – ковка целиком из кричного железа (5 экз.);

II – ковка целиком из стали (2 экз., 1 термообработан);

2 см

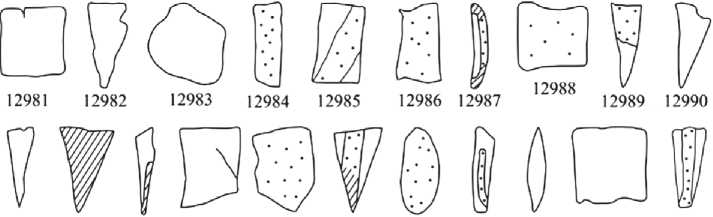

Рис. 2. Селища Клочково 2.

Предметы из черного металла, исследованные методом металлографии: внешний вид с указанием места взятия образца

12991 12992 12993 12994 12995 12996 12997 12998 12999 13000 13001

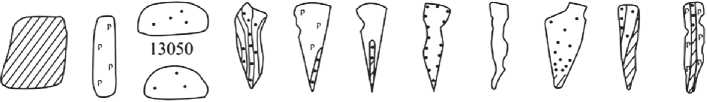

13002 13003 13004 13005 13006 13007 13008 13009 13010 13046 13047

13048 13049 13061 13051 13052 13053 13054 13055 13056 13057 13058

13059 13060 13062 13063 13064 13065 13066 13067 13068 13069

Рис. 3. Селище Клочково 2. Предметы из черного металла, исследованные методом металлографии: внешний вид с указанием места взятия образца; технология изготовления ( а – железо; б – сталь; в – фосфористое железо; г – термообработанная сталь)

Таблица 3. Предметы из черного металла селища Клочково 2, изученные методом металлографии

|

Лабораторный номер |

Наименование предмета |

Полевой паспорт/ обстоятельства находки |

|

12981 |

Шило |

2014, Р. 3, кв. 31/-20 |

|

12982 |

Нож |

2014, Р. 3, кв. 3/-20 |

|

12983 |

Кольцо |

2014, Р. 3, кв. 6/-15 |

|

12984 |

Пластина |

2014, Траншея/-18 |

|

12985 |

Черенок ножа |

2014, около Р. 3, п.м. |

|

12986 |

Черенок ножа |

2014, Р. 1, кв. 5/-19 |

|

12987 |

Изделие |

2014, Р. 1, кв. 2/-17 |

|

12988 |

Шило |

2014, Р. 3, кв. 17/-19 |

|

12989 |

Нож |

2014, Р. 3, кв. 4/-23 |

|

12990 |

Нож |

2014, Шурф 10/0,-20 |

|

12991 |

Коса/серп (?) |

2014, Р. 3, кв. 9/-19 |

|

12992 |

Нож |

2014, Траншея/ниже -30 |

|

12993 |

Нож |

2014, Р. 3, кв. 1/-12 |

|

12994 |

Костыль |

2014, яма, кв. 18/-60 |

|

12995 |

Скоба |

2014, Р. 3, кв. 6/-9 |

|

12996 |

Нож |

2014, Р. 3, кв. 33/-78 |

|

12997 |

Изделие |

2014, Р. 3, кв. 30/-76 |

|

12998 |

Нож |

2014, Р. 3, кв. 1/-27 |

|

12999 |

Наконечник стрелы |

2014, Р. 3, кв. 6/-10 |

|

13000 |

Светец |

2014, Р. 3, кв. 21/-5 |

|

13001 |

Черенок ножа |

2014, Р. 3, кв. 23/-30 |

|

13002 |

Черенок ножа |

2014, Р. 3, кв. 13/-24 |

|

13003 |

Пластина металлическая |

2014, Р. 3, кв. 20/-25 |

|

13004 |

Нож |

2014, Р. 3, кв. 14/-26 |

|

13005 |

Фитильная трубка |

2014, Р. 3, кв. 2/-37 |

|

13006 |

Нож |

2014, Р. 3, кв. 16/-80 |

|

13007 |

Изделие |

2014, Р. 3, кв. 19/-17 |

|

13008 |

Скоба лодочная |

2014, Р. 3, кв. 18/-45 |

|

13009 |

Нож |

2014, Р. 3, кв. 11/бровка |

|

13010 |

Нож (?) |

2014, Р. 3, кв. 11/бровка |

|

13046 |

Нож |

2014, Р. 2, кв. 7/-5 |

|

13047 |

Нож |

2014, Р. 2, кв. 7/-5 |

|

13048 |

Шило |

2014, Р. 1, кв. 7/яма 2, -56 |

|

13049 |

Скоба |

2014, Р. 1, кв. 2/-17 |

|

13050 |

Кольчужное кольцо |

2014, Р. 2, кв. 15/-20 |

|

13051 |

Нож |

2014, Р. 1, кв. 7/-31 |

|

13052 |

Нож |

2014, Р. 1, кв. 5/-5 |

|

13053 |

Нож |

2014, Р. 3, кв. 14/-5 |

|

13054 |

Нож |

2014, Р. 1, кв. 18/-25 |

|

13055 |

Наконечник стрелы |

2014, Р. 2, кв. 28/-27 |

|

13056 |

Нож |

2014, Р. 2, кв. 28/-26 |

|

13057 |

Нож |

2014, Р. 2, кв. 3/-30 |

|

13058 |

Серп (фрагмент) |

2014, Р. 2, кв. 22/-20 |

|

13059 |

Крючок рыболовный |

2014, Р. 1, кв. 7/-19 |

|

13060 |

Крючок рыболовный |

2014, Р. 2, кв. 29/-17 |

Окончание таблицы 3

|

Лабораторный номер |

Наименование предмета |

Полевой паспорт/ обстоятельства находки |

|

13061 |

Кольчужное кольцо |

2014, Р. 1, кв. 14/-25 |

|

13062 |

Нож |

2014, P.1, кв. 7/яма 2, -58 |

|

13063 |

Нож |

2014, Р. 2, кв. 1/-26 |

|

13064 |

Нож |

2014, Р. 1, кв. 3/-39 |

|

13065 |

Нож |

2014, Р. 2, кв. 16/-20 |

|

13066 |

Шило |

2014, Р. 2, кв. 10/-25 |

|

13067 |

Крючок рыболовный |

2014, Р. 2, кв. 14/-25 |

|

13068 |

Нож |

2014, Р. 1, кв. 16, -28 |

|

13069 |

Шило |

2014, Р. 1, кв. 7/-5 |

|

13070 |

Игла |

2014, Р. 1, кв. 2/яма 1, -55 |

|

13071 |

Насад косы |

2014, Р. 2, кв. 2/-7 |

|

13072 |

Сошник |

2014, Р. 2, кв. 23/-18 |

|

13073 |

Наконечник стрелы (фрагмент) |

2014, Р. 1, кв. 7/-7 |

Таблица 4. Распределение изученных методом металлографии предметов из черного металла селища Клочково 2 по технологическим схемам

|

I |

II |

III |

IV |

V |

VI |

VII |

VIII |

IX |

Всего |

|

|

Ножи |

4 |

2 (1) |

2 (1) |

3(2) |

8 (5) |

5 (2) |

2 (1) |

26 (12) |

||

|

Шилья |

2 |

2 (1) |

1 |

5 (1) |

||||||

|

Кольца |

1 |

1 |

||||||||

|

Пластина |

1 |

1 |

||||||||

|

Черенки ножей |

1 |

1 |

2 |

|||||||

|

Изделия неизв. назн. |

1 |

1 |

1 |

1(1) |

4 (1) |

|||||

|

Коса/серп (ф-т) |

1 |

1 |

||||||||

|

Костыль |

1 |

1 |

||||||||

|

Скоба |

1 |

1 |

2 |

|||||||

|

Наконечник стрелы |

3 |

3 |

||||||||

|

Светец |

1 |

1 |

||||||||

|

Фитильная трубка |

1 |

1 |

||||||||

|

Лодочная скоба |

1 |

1 |

||||||||

|

Кольчужное кольцо |

2 |

2 |

||||||||

|

Серп |

1(1) |

1 (1) |

||||||||

|

Рыболовные крючки |

2 |

1 (1) |

3 (1) |

|||||||

|

Игла |

1 |

1 |

||||||||

|

Насад косы |

1 |

1 |

||||||||

|

Сошник |

1 |

1 |

||||||||

|

Всего |

18 |

14 (3) |

2 (1) |

1 |

5 (3) |

9 (5) |

5 (2) |

3 (1) |

1(1) |

58 (16) |

Примечания: I – целиком из кричного железа; II – целиком из стали; III – цементация; IV – из металлолома; V – североевропейский вариант трехслойного пакета; VI – восточноевропейский вариант трехслойного пакета; VII – наварка; VIII – пакетирование; IX – из двух полос металла; в скобках отмечено количество термообработанных изделий

-

III – цементация изделия (2 экз., 1 со следами термообработки);

-

V – североевропейский вариант трехслойного пакета (4 экз., 3 со следами термообработки);

-

VI – восточноевропейский вариант трехслойного пакета (8 экз., 5 термообработанных);

-

VII – наварка разных видов (5 экз., 2 термообработанных изделия);

-

VIII – пакетирование (2 экз., 1 термообработан).

Преобладают схемы группы II, основанные на технологической сварке (19 экз.) схемы группы I прослежены на 9 образцах. Наиболее представительна группа предметов, выполненных по схеме трехслойного пакета.

На основании полученных лабораторных данных выявлены разные формы этнокультурных взаимодействий 1 , проявившиеся в археологическом материале селища Клочково 2.

Распространение на Севере Руси предметов, выполненных в североевропейском варианте трехслойной схемы, уже традиционно связывают с деятельностью скандинавов ( Завьялов и др. , 2009а; 2012). Характер этнокультурных взаимодействий, в числе прочего, находит отражение в некоторых характеристиках кузнечных изделий. Не является исключением коллекция селища Клочково.

Так, трехслойный нож с прямой спинкой (рис. 3: ан. 13063 ) изготовлен из фосфористого железа и углеродистой стали. Сочетание местной формы изделия и инновационной технологии указывает на то, что предмет был изготовлен с учетом предпочтений населения, но по привычной для мастера технологии. Вероятно, вещь относится к наиболее раннему периоду функционирования поселения.

В коллекции селища среди трехслойных изделий доминируют в количественном отношении вещи, маркирующие восточноевропейский вариант этой схемы (рис. 2 и 3: ан. 12985, 12996, 12998, 13001, 13006, 13053, 13057, 13065 ). Использование материала, отличного от фосфористого железа и углеродистой стали, может указывать на усвоение инновационных технологий местными мастерами. Нож древнерусского облика с двумя уступами при переходе от клинка к черенку и широким лезвием (рис. 2 и 3: ан. 12996 ) изготовлен из трех полос металла, но боковые полосы выполнены из обычного среднетвердого и мягкого железа. Мастером воспроизведена сложная технология.

Археологические материалы документируют не только распространение североевропейских технологических идей, но и «новые веяния», имевшие место в кузнечном производстве Руси в XI–XII вв. В коллекции представлен нож (рис. 2 и 3: ан. 12989 ) «финского» облика (с прямой спинкой), изготовленный по схеме наварки лезвия. Примечательно, что на основу из чрезвычайно мягкой сырцовой стали наварена полоса (лезвие) из кричного железа, отличающегося несколько более высокой твердостью. Возможно, такое конструктивное решение было «творческим ходом» мастера, ограниченного в сырье.

В целом количество орудий с наваренным лезвием в рассматриваемой коллекции невелико – 5 экз. (рис. 3: ан. 12989, 12993, 13009, 13010, 13052 ). Этот

-

1 О признаках разных форм этнокультурных контактов в сфере кузнечного ремесла см.: ( Завьялов и др. 2009а; 2009б. С. 9).

показатель характеризует начавшийся с рубежа XI–XII вв. процесс распространения схемы наварки в кузнечном производстве ( Терехова и др. , 1997. С. 284; Завьялов и др. , 2012. С. 228–230; Щербаков , 2014).

Относительно происхождения изделий из железа и стали, найденных на селище Клочково 2, приведем несколько наблюдений. При раскопках найдены фрагмент крицы, шлаки, два зубила для холодной (слесарной) обработки металла, что указывает на занятие жителей поселения металлургией железа и, возможно, его обработкой. Многопрофильность металлургических мастерских для несколько более позднего времени на материалах селищ Куликова Поля отметил А. Н. Наумов ( Наумов , 2004. С. 15; 2008. С. 44, 45). Исследователи неоднократно высказывали мнение, что производство металла должно было сопровождаться его обработкой ( Никитин , 1971. С. 20; Успенская , 1959. С. 121, 122; Pleiner , 2006. P. 169).

В качестве одного из признаков обработки металла рассматриваются находки металлического лома на средневековых памятниках. На селище Клочково 2 найдены обломки железных изделий, в проанализированной выборке представлен черенок ножа, откованный из вторичного металла (рис. 3: ан. 13002 ), что в масштабах выборки (58 предм.) приходится признать несущественным. Серии вещей из металлолома на селище Клочково 2 не выявлено. Таким образом, даже если предположить, что на селище производилась не только варка железа, но и его переработка, придется признать, что объемы ее были чрезвычайно малы.

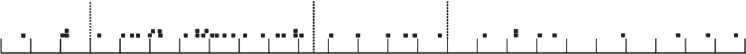

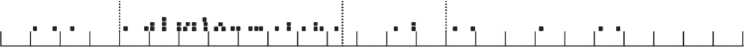

Клочковская коллекция изделий из черного металла неоднородна. На это указывает простое распределение изделий, в конструкции которых использовано кричное железо, по показателю микротвердости феррита 2 (рис. 4: а ). Предметы делятся на группы, отличающиеся твердостью железа. Такая группировка может указывать на разные источники поступления изделий из черного металла в хозяйство местного населения. Интересно, что похожее распределение демонстрируют материалы XII–XIII вв. курганных могильников Костромского Поволжья (рис. 4: б ) 3 и железные предметы XI–XII вв. из коллекции селища Введенское в Ярославском Поволжье ( Завьялов и др. , 2012. С. 190–231). Как известно, выше селища Клочково 2 по течению р. Тезы расположен синхронный ему и курганному могильнику Клочково и близкий им по облику инвентаря Се-мухинский курганный могильник, который (наряду с Вознесенским курганным могильником) считается памятником, возникшим на пути проникновения древнерусского населения из Ростово-Суздальской земли в Костромское Поволжье ( Рябинин , 1986. С. 102, 103).

Сравнение коллекции кузнечных изделий Клочково 2 с материалами X – начала XII в. селища Гнездилово 2 в Суздальском Ополье ( Завьялов и др. , 2012. С. 190–231) возможно по одной категории находок – ножам. Заметно, что в восточной части Волго-Клязьминского междуречья выше (чем в Суздальском Ополье) доля ножей, изготовленных без использования технологической сварки, реже фиксируется североевропейский вариант трехслойного пакета. Очевиден периферийный характер селища Клочково 2, удаленного от развитых центров

-

2 С методикой учета микротвердости феррита автора ознакомил д. и. н. В. И. Завьялов.

-

3 Аналитические данные В. Л. Щербакова.

70 SO 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320

кг/мм 2 а

70 ВО 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 200 290 300 310 320

кг/мм 2 б

Рис. 4. Микротвердость феррита на графике а – образцы из коллекции селища Клочково 2; б – образцы из коллекции Костромских курганов ремесла и торговли. Это, свою очередь, объясняет технологическую «пестроту» изученной коллекции, в которой изделия, сложные и трудоемкие с точки зрения конструкции, соседствуют с технологически более простыми предметами, возможно, демонстрирующими стойкость местных финно-угорских производственных традиций4. Кроме того, представляется возможным констатировать неспециализированный характер и невысокую культуру производства мастерских, обеспечивавших население селища Клочково 2 кузнечной продукцией.

Список литературы Изделия из железа и стали в коллекции селища Клочково 2

- АКР. Археологическая карта России: Ивановская область, 1993. М.: ИА РАН. 226 с.

- Археология севернорусской деревни X-XIII веков: средневековые поселения и могильники на Кубенском озере: в 3 т. Т. 2: Материальная культура и хронология / Ред.: Н. А. Макаров, С. Д. Захаров. М.: Наука, 2008. 365 с.

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2007. Русское кузнечное ремесло в золотоордынский период и эпоху Московского государства. М.: Знак. 280 с.

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2009а. Археометаллография в решении культурно-исторических проблем // Аналитические исследования лаборатории естественнонаучных методов. Вып. 1. М.: ИА РАН. С. 112-116.

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2009б. История кузнечного ремесла финно-угорских народов Поволжья и Предуралья: К проблеме этнокультурных взаимодействий. М.: Знак. 264 с.

- Завьялов В. И., Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2012. Традиции и инновации в производственной культуре Северной Руси. М.: Анкил. 376 с.

- Кирпичников А. Н., 1966. Древнерусское оружие. Вып. 2: Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени IX-XIII вв. М.; Л.: Наука. 181 с. (САИ; вып. Е1-36.)

- Макаров Н. А., Федорина А. Н., 2015. Феномен "больших поселений" Северо-Восточной Руси X-XI веков // КСИА. Вып. 238. С. 115-131; цв. вкл.

- Медведев А. Ф., 1966. Ручное метательное оружие. Лук и стрелы, самострел VIII-XIV вв. М.: Наука. 182 с. (САИ; вып. Е1-60.)

- Наумов А. Н., 2004. Черная металлургия и железообработка на сельских памятниках Куликова Поля в конце XII - середине XIV в.: автореф. дис. … канд. ист. наук. М. 16 с.

- Наумов А. Н., 2008. Черная металлургия и железообработка на сельских памятниках Куликова поля в конце XII - третьей четверти XIV в. Тула: Гос. музей-заповедник "Куликово поле". 205 с.

- Несмиян О. А., 2005. Отчет о результатах археологического исследования Клочковского селища II в Шуйском районе Ивановской области в 2005 году // Архив ИА РАН.

- Несмиян О. А., 2006. Отчет о результатах археологического исследования Клочковского селища II в Шуйском районе Ивановской области в 2006 году // Архив ИА РАН.

- Несмиян О. А., 2007. Отчет о результатах археологического исследования Клочковского селища II в Шуйском районе Ивановской области в 2007 году // Архив ИА РАН.

- Несмиян О. А., 2008. Отчет о результатах археологического исследования Клочковского селища II в Шуйском районе Ивановской области в 2008 году // Архив ИА РАН.

- Несмиян О. А., 2009. Отчет о результатах археологического исследования Клочковского селища II в Шуйском районе Ивановской области в 2009 году // Архив ИА РАН.

- Несмиян О. А., 2010. Отчет о результатах археологического исследования Клочковского селища II в Шуйском районе Ивановской области в 2010 году // Архив ИА РАН.

- Несмиян О. А., 2011. Отчет о результатах археологического исследования Клочковского селища II в Шуйском районе Ивановской области в 2011 году // Архив ИА РАН.

- Несмиян О. А., 2012. Отчет о результатах археологического исследования Клочковского селища II в Шуйском районе Ивановской области в 2012 году // Архив ИА РАН.

- Несмиян О. А., 2014. Отчет о результатах археологического исследования Клочковского селища II в Шуйском районе Ивановской области в 2014 году // Архив ИА РАН.

- Несмиян О. А., 2015. Отчет о результатах археологического исследования Клочковского селища II в Шуйском районе Ивановской области в 2015 году // Архив ИА РАН.

- Несмиян О. А., Несмиян В. Г., 2008. Вещевой комплекс селища Клочково 2 в Шуйском районе Ивановской области (по материалам раскопок 2007 г.) // Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 2 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 67-74.

- Несмиян О. А., Несмиян В. Г., 2012. Изделия из цветного металла из коллекции Клочковского селища II // Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 4 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 101-110.

- Несмиян О. А., Несмиян В. Г., 2017а. Изделия из кости из внещевой коллекции Клочковского селища II в Ивановской области // Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 7 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 193-198.

- Несмиян О. А., Несмиян В. Г., 2017б. Керамический комплекс Клочковского селища II в Ивановской области // Археология Владимиро-Суздальской земли: материалы науч. семинара. Вып. 7 / Отв. ред. Н. А. Макаров; сост. С. В. Шполянский. М.: ИА РАН. С. 199-206.

- Никитин А. В., 1971. Русское кузнечное ремесло XVI-XVII вв. М.: Наука. 84 с. (САИ; вып. Е1-34.)

- Розанова Л. С., Терехова Н. Н., 2007. Кузнечное ремесло на сельских поселениях Подмосковья (по материалам селища Мякинино 1) // АП. Вып. 3 / Отв. ред. А. В. Энговатова. М.: ИА РАН. С. 31-44.

- Рябинин Е. А., 1986. Костромское Поволжье в эпоху средневековья. Л.: Наука. 160 с.

- Салмина Е. В., 1994. Рыболовный инвентарь из раскопок в Пскове (классификация находок и способов ловли) // Археологическое изучение Пскова. Вып. 2. Псков; М.: ИА РАН. С. 165-169.

- Терехова Н. Н., Розанова Л. С., Завьялов В. И., Толмачева М. М., 1997. Очерки по истории древней железообработки в Восточной Европе. М.: Металлургия. 319 с.

- Успенская А. В., 1959. Металлическое производство по материалам древнерусских селищ // Очерки по истории русской деревни X-XIII вв. / Под ред. Б. А. Рыбакова. М.: Советская Россия. С. 105-122.

- Щербаков В. Л., 2014. О технологии древнерусских кузнечных изделий (по материалам селищ Суздальского Ополья) // РА. № 1. С. 32-39.

- Pleiner R., 2006. Iron in Archaeology. Early European Blacksmiths. Praha: Archeologický ústav Akademie věd České republiky. 389 p.