Изготовление металлических украшений на сельских поселениях северо-восточных окраин Древней Руси

Автор: Зайцева И.Е.

Журнал: Краткие сообщения Института археологии @ksia-iaran

Рубрика: Археология Северо-Восточной Руси

Статья в выпуске: 221, 2007 года.

Бесплатный доступ

Короткий адрес: https://sciup.org/14328003

IDR: 14328003

Текст статьи Изготовление металлических украшений на сельских поселениях северо-восточных окраин Древней Руси

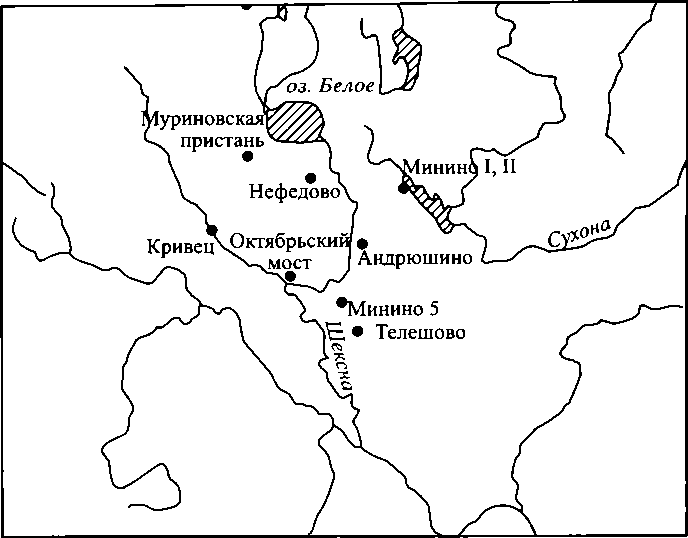

В последнее десятилетие активные исследования были проведены на сельских поселениях региона. Раскопкам подверглись селища Мининского археологического комплекса (Кубенское озеро), а также ряд поселений среднего течения р. Шексны и ее притоков1 {Кудряшов, 1996. С. 189-197; 2000. С. 44—57; 2003. С. 148-160). На селищах собраны богатые коллекции предметов из цветных металлов. Например, на поселении Минино I плотность находок из цветных металлов составляет 3,8 предметов на 1 м2 при толщине слоя около 50 см. На многих селищах были открыты участки с остатками черной и цветной металлообработки. Такие объекты выявлены на поселениях Минино I на Кубенском оз., Кривец, Октябрьский Мост, Минино 5 на р. Юг и Телешово (рис. 1). Отдельные находки производственного характера происходят почти со всех поселений. Новые находки позволили вновь обратиться к проблеме изготовления и бытования металлических украшений на северо-восточных окраинах Древней Руси. Что преобладало в костюме местных жителей в различные хронологические периоды: импортные вещи, произведенные в крупных городских центрах, или изделия сельских мастеров, живших по соседству?

Решение этого вопроса возможно путем комплексного исследования открытых в ходе раскопок остатков производственной деятельности на селищах, обнаруженного на них инструментария, анализа технологии изготовления готовой продукции и составов сплавов как сырьевых материалов, так и законченных изделий. Центральным объектом для этой работы стали материалы, полученные в ходе раскопок Мининского археологического комплекса. Для сопоставления рассматриваются данные по археологически исследованным синхронным селищам среднего течения р. Шексны и

Рис. 1. Сельские поселения северо-восточных окраин Древней Руси с комплексами по обработке цветных металлов района оз. Белого, наиболее близко расположенных к Минино. Такая работа представляется актуальной для всей древнерусской археологии, так как, несмотря на широкий размах полевых исследований сельских поселений в последние годы, количество археологически изученных производственных комплексов по обработке цветных металлов остается пока незначительным.

Для выделения производственных комплексов использовались методы планиграфического и стратиграфического анализа. Технология изготовления предметов определялась путем визуального осмотра при увеличении в 10-40 раз при помощи бинокулярной лупы. Состав металла остатков сырья и готовых изделий, происходящих из Мининского археологического комплекса и селищ средней Шексны, определялся методом спектрального анализа в лаборатории археологической технологии Института истории материальной культуры и в Институте геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского РАН. Металл, обнаруженный на стенках тиглей из поселения Минино I, определен при помощи рентгенофлюоресцентного анализа на геологическом факультете МГУ.

Комплексы X - начала XI в. Наиболее ранние древнерусские комплексы, содержащие материалы, связанные с изготовлением украшений из цветных металлов, на сельских поселениях северо-восточных окраин Древней Руси относятся к X - началу XI в. Они исследованы на поселениях Октябрьский Мост и Андрюшино в среднем течении р. Шексны (Кудряшов, 2000. С. 46, 50-52) и Телешове в нижнем ее течении (Кудряшов, 2003).

На поселении Октябрьский Мост раскопаны две жилые постройки с очагами в “корытообразных" ямах (термин А.В. Кудряшова) и остатками деревянных конструкций по периметру, в которых наряду с бытовой утварью обнаружены предметы, связанные с обработкой металлов. В одной из построек работали и с черным, и с цветными металлами. Здесь найдены железные крицы и шлаки, зубило с рабочей частью шириной 5 мм, бородок для пробивания отверстий, отдельные фрагменты стакановидных тиглей, бронзовая полосчатая заготовка (рис. 2, 23), а также целая створка двусторонней глиняной литейной формы для изготовления круглых подвесок {Кудряшов, 2000. С. 46, рис. 2, 1, 10). В другом сооружении обрабатывали бронзу: в комплексе постройки обнаружены бронзовая заготовка и фрагмент стакановидного тигля. Недалеко от этого очага лежали створка известняковой литейной формы для изготовления мелких изделий и целая льячка с ковшиком круглой формы, слепленная достаточно грубо {Кудряшов, 2000. С. 46, рис. 2, 2, 4). Инструментарий свидетельствует о том, что преобладающей техникой изготовления украшений было литье. Вероятно, на поселении наряду с мелкими нашивными украшениями выделывались шумящие подвески различных конструкций, выполнявшиеся в технике “воскового вязания”.

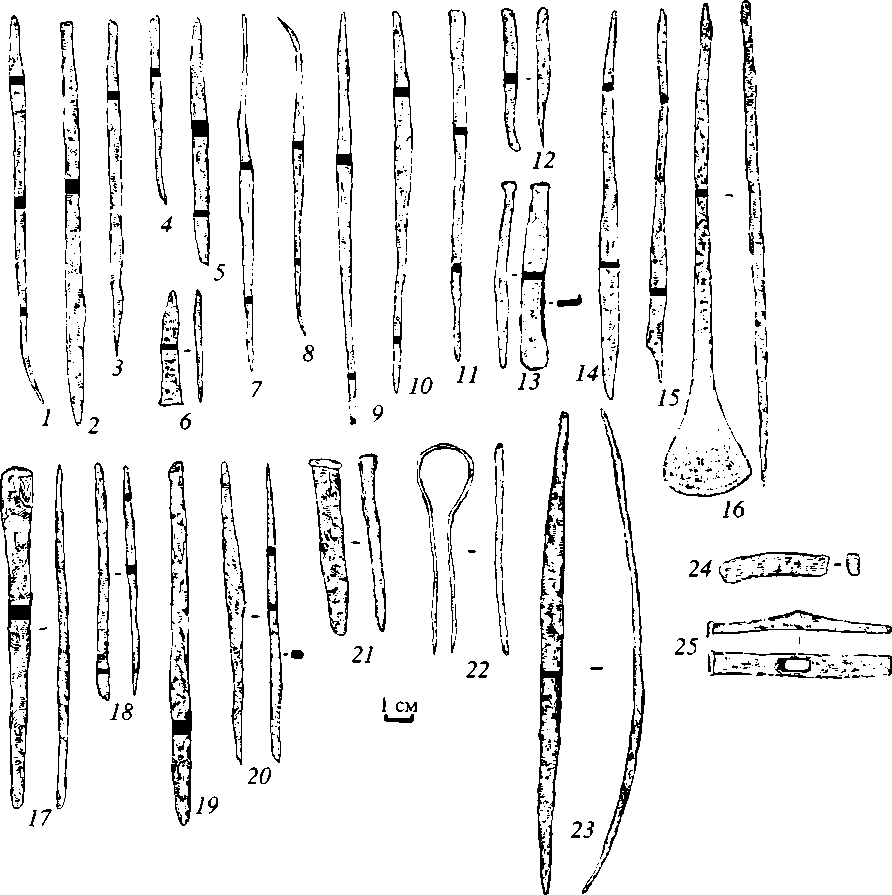

В Телешово среди развала очага находилась ручка от льячки. Довольно много здесь инструментов, предназначенных для холодной обработки металла: три зубила (рис. 2, 6, 13), три чекана-расходника (?) с плоской и приост-ренной рабочей частью (рис. 2, 14, 17, 18), штихель для гравирования и разделки изделий (рис. 2, 15). К универсальным инструментам относятся фрагмент клещей и железная лопаточка с трапециевидной рабочей частью (рис. 2, 76). Подобные лопаточки хорошо известны в финно-угорской ремесленной тра диции {Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 55-58). На поселении собраны обрезки пластин, использовавшиеся в качестве сырьевого металла. Интересен фрагмент проволоки, скованной из сложенной вдоль полосы металла.

Уникальная находка для сельских поселений обнаружена в Андрюшино: это железный ювелирный молоточек длиной 64 мм (рис. 2, 25). Один его рабочий край раскован в площадку подпрямоугольной формы размерами 8,8 х 4,7 мм, другой был меньше - 7,3 х 2,4 мм. С обеих сторон ударные поверхности имеют следы наклепа. Отсюда же происходят четыре железных инструмента, как с заостренными, так и с притупленными рабочими концами (рис. 2, 5, 7-9). Из сырьевых материалов найдены прямой кусок проволоки и обломки пластин.

Таким образом, анализ наиболее ранних комплексов, характеризующихся находками в бытовых сооружениях нескольких предметов, связанных с обработкой цветных металлов, свидетельствует о домашнем характере этого производства, не достигшем еще стадии специализации. Подобная картина характерна и для исследованного широкой площадью поселения Крутик {Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 63).

Комплексы XI в. по обработке цветных металлов изучены на селищах Минино I, Минино 5 на р. Большой Юг, Кривец. Интересным является тот

Рис. 2. Находки, связанные с цветной металлообработкой, обнаруженные на селищах Средней Шексны

1-22, 25 - инструменты; 23, 24 - сырьевой металл {1-21, 25 - железо; 22-24 - бронза)

факт, что в периферийных частях всех трех поселений открыты материалы, связанные с обработкой железа.

В Минино к этому времени относятся два объекта. Это слой серо-коричневой супеси, насыщенной стекловидными шлаками, в котором сосредоточены обломки глиняных тиглей и льячек, капли и выплески металла, оплавленные медные пластины, слиток оловянной латуни. К сожалению, в раскопе изучен только край этого слоя, и его полная характеристика невозможна. Серо-коричневый слой перекрывает постройка — специальная ювелирная мастерская, представляющая собой небольшой однокамерный сруб с глинобитным полом и большим глинобитным очагом в центре. Принимая во вни- мание небольшую площадь раскопа, однозначно определить соотношение серо-коричневого слоя и постройки-мастерской пока невозможно.

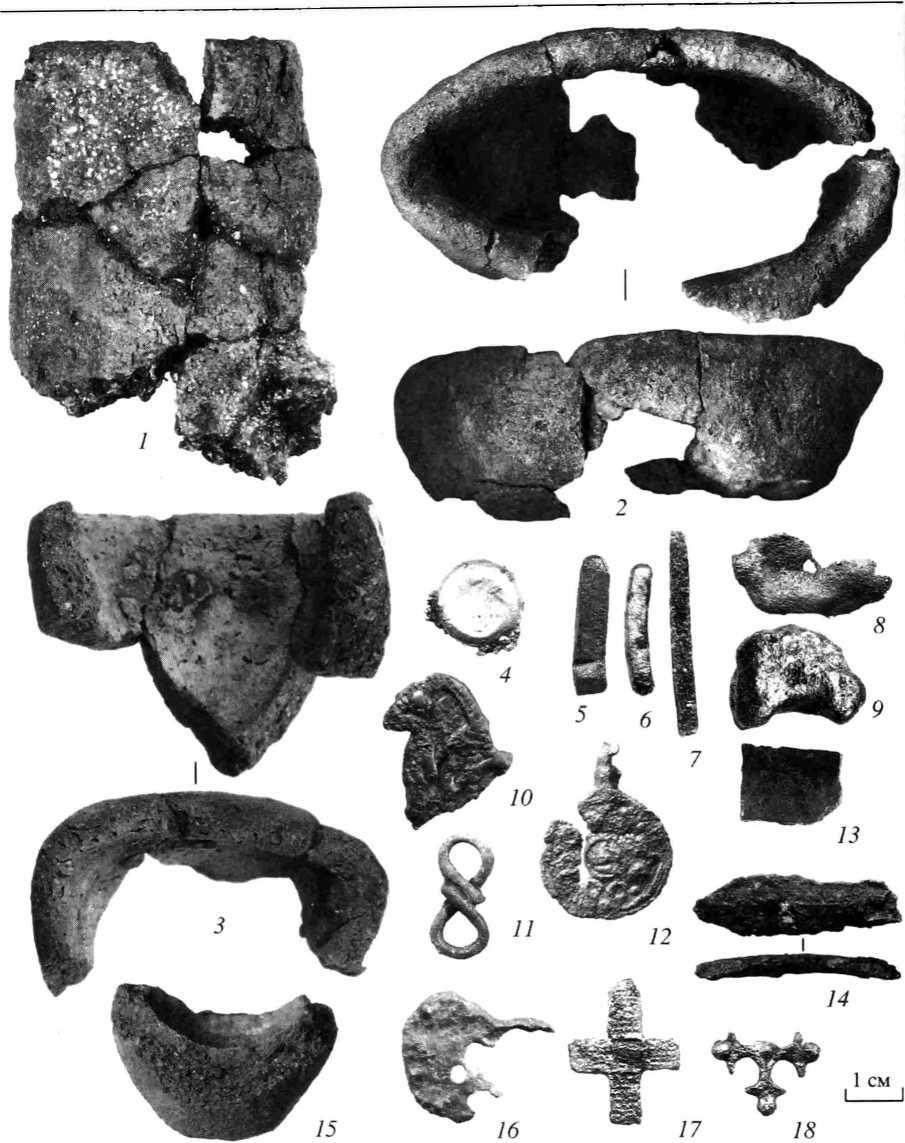

К рассматриваемому комплексу относятся фрагменты четырех глиняных тиглей и шесть льячек. Все тигли были, по-видимому, одного типа: большие высокие толстостенные стаканы с овальным (овально-заостренным?) устьем и округлым дном, сделанные из огнеупорной глины с примесью песка. Толщина стенок тиглей составляет 7-8 мм. Два экземпляра сохранились на высоту б и 7,5 см, на одном из них видны следы захвата клещами (рис. 3, 7). По наблюдениям Н.В. Ениосовой, в материалах Гнездова высота тиглей этого типа достигает 8-9,5 см, а объем равняется 25-30 см3 (Ениосо-ва, Митоян, 1999. С. 56, 57). На стенках трех тиглей выявлены остатки серебра в разных пропорциях с медью, на одном - медь с небольшой присадкой свинца. Активную работу с серебром в мастерской подтверждает находка слитка 99% серебра в виде “таблетки” весом 6,57 г (рис. 3, 4). Три льячки сохранились практически целиком (рис. 3, 2). От трех других остались только ручки. Плоскодонные ковшики льячек имели овальную форму с двумя сливами, вытянутую перпендикулярно ручке. Анализ металла со стенок двух льячек показал, что в них плавили олово. Подобные льячки широко известны в финно-угорских древностях. В большом количестве они найдены на Крутике (Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 67, 68). На участке мастерской обнаружены еще один слиток оловянной латуни в виде небольшого бруска (рис. 3, 7), медные капли и выплески металла, оплавленные медные пластины, использовавшиеся в качестве сырья.

Кроме комплексов в культурном слое XI в. на селище Минино I собраны отдельные разрозненные находки производственного назначения: фрагменты тиглей, слитки (рис. 3, 6, 9), выплески и обрезки пластин.

В Минино 5 в районе жилого очага начала XI в. собраны несколько кусков оплавленной меди и ее выплесков, слиток свинцовой бронзы в виде бруска размерами 40 х 5,9 х 4,4 мм (рис. 2, 24), фрагмент кованой заготовки квадратного сечения из свинцовой латуни, оплавленный недоделанный поясной наконечник. Разрозненные находки, связанные с изготовлением украшений, происходят и с других участков поселения: это ручка от красноглиняной льячки, бронзовый кованый пинцет с прямыми губками длиной 72 мм (рис. 2, 22), несколько железных инструментов универсального назначения с рабочими окончаниями линейной формы (рис. 2, 10-12). В качестве сырья могли использоваться кованый прут квадратного сечения из меди с примесью свинца, а также многочисленные обрезки пластин от медных сосудов.

В Кривце комплекс, связанный с обработкой цветного металла, находился в жилом сооружении. Здесь наряду с бытовыми находками на краю очага найдены выплески свинцовой бронзы на землю, медные шлаки, оплавленные свернутые пластины разной толщины. На территории поселения собрано большое количество железных инструментов универсального назначения, которые могли использоваться и в цветной металлообработке. Это два зубила (рис. 2, 21), 4 инструмента с острыми рабочими концами квадратного и круглого сечений (рис. 2, 7, 3, 4, 20), два с линейными притупленными (рис. 2, 2, 79). Интересен железный инструмент подпрямоугольного сечения

Рис. 3. Находки, связанные с ювелирным производством, обнаруженные на селище Минино I 1, 3. 15 - тигли; 2 - льячка; 4-7, 9 - слитки; 8 - выплеск; 10-12, 14, 16-18 - изделия местного производства (?); 13 - пластинчатая заготовка (1-3, 15 - глина; 4 - серебро; 5-13 - сплавы на основе меди; 14, 16-18 - легкоплавкий сплав)

длиной 168 мм. На его заостренном в виде лопаточки крае шириной 5,8 мм сохранились остатки налипшего белого металла (олово?). Возможно, он использовался в процессе нанесения полуды. На поселении найдены обрезок волоченной проволоки, неумело покрытый толстым слоем полуды, и железный луженый пластинчатый браслет.

Комплексы ХИ - начала XIII в. Три комплекса XII - начала XIII в. открыты на поселении Минино I. Отдельные находки производственного характера обнаружены на селищах Октябрьский Мост и Муриновская Пристань.

В Минино I изготовление металлических украшений в это время, вероятно, осуществлялось в жилых домах2. В одной постройке вместе с бытовыми находками собраны один фрагмент тигля в виде плоскодонной чашечки округлой формы высотой 3 см (толщина стенки 4,5-5 мм) с остатками меди с небольшим содержанием цинка на стенках, несколько медных выплесков и пластин, кусочек чистого олова. Близкий мининскому по форме целый тигель происходит из Старой Ладоги (Давидан, 1980. С. 64. Табл. 3, 7). Здесь же обнаружены медная кованая заготовка в виде небольшой пластинки прямоугольной формы (рис. 3, 13) и несколько обрезков медных пластин.

Более выразительны остатки производственных комплексов, связанные с двумя другими постройками: первой половины XII в. и второй половины ХП - начала XIII в., частично перекрывающими друг друга. Большинство находок производственного характера обнаружено за пределами срубов, преимущественно около входов. Вероятно, ненужный мусор выбрасывался на улицу.

К комплексу постройки первой половины XII в. можно отнести фрагменты не менее шести тиглей и ручку от льячки. Большинство обломков тиглей незначительны по размерам, а потому форма сосудов восстанавливается предположительно. Четыре тигля были цилиндрическими круглодонными (по-видимому, высокие стаканы). Круглодонные цилиндрические высокие стакановидные тигли различаются по своим размерам - большие и малые. Большие тигли-стаканы (2 экз.) сделаны из огнеупорной глины с примесью мелкого песка и органики. Они имеют округлое дно и овальное или круглое устье диаметром 3—4 см. Толщина стенок тиглей составляет от 6-8 мм в верхней до 8,5-12 мм в придонной частях (рис. 3, 75). В больших высоких стаканах плавили свинцовую латунь. Металл на стенках тиглей из этой постройки содержит большое количество сурьмы.

Малые тигли-стаканы (2 экз.) сделаны из огнеупорной глины с незначительной примесью песка. В тесто этих тиглей было добавлено значительное количество органики. Они имеют округлое дно и круглое устье диаметром 2-2,3 см. Толщина стенок тиглей разнится: от 5,5 до 12 мм. Целые экземпляры тиглей такого типа из Гнездова имеют высоту 5—6 см, объем 8—11 см3 (Ениосова, Митоян, 1999. С. 57).

По наблюдениям В.М. Горюновой и Н.В. Ениосовой, высокие круглодонные тигли со сливом и без имели достаточно широкое распространение на территории Древней Руси. Подобные экземпляры имеются в материалах Старой Ладоги, Крутика, Новгорода, Рюрикова городища, Городка на Ловати, Ростова и др. (Горюнова, 1994. С. 63—70; Голубева, Кочкуркина, 1991. С. 65; Ениосова, Митоян, 1999. С. 61). Тигли этого типа обнаружены на древнеудмуртском городище Иднакар и в городах Волжской Болгарии (Иванова, 1998. С. 134, 135). Хронологические рамки бытования таких тиглей очень широки. Они представлены как на памятниках второй половины I тыс., так и в материалах предмонгольского времени.

Фрагменты двух тиглей относятся к типу круглодонных конических с треугольным устьем. Они сделаны из огнеупорной глины с добавлением мелкого песка и органики. Толщина стенок тиглей составляет 7—11 мм. Достаточно уверенно реконструируется верхняя часть одного тигля, сохранившегося на высоту 4,5 см. Его устье имело размеры 5,7 х 7 см. Хотя придонные части тиглей не сохранились, ясно, что их высота не превышала ширину. В одном тигле этого типа обнаружены остатки биллона и латуни.

Круглодонные и остродонные конические тигли с треугольным устьем широко использовались в практике севернорусских ювелиров. Они составляют подавляющее большинство среди тиглей поселения Крутик (Голубева, 1991. С. 151), преобладают в Новгороде (Рындина, 1963. С. 213, 214), Бело-озере (Голубева, 1951. С. 39), на Сарском городище (Леонтьев, 1996. С. 128, рис. 50, 19, 22), встречены в Торжке, Новогрудке, Полоцке и других городах. Специальный анализ широкораскрытых конусовидных тиглей, происходящих с памятников Северной Руси, предпринят В.М. Горюновой. Она полагает, что этот тип тигля имеет финно-угорское происхождение, а его широкое распространение в северных русских городах в ХП в. “хорошо увязывается с ходом новгородской колонизации и притоком в Новгород финно-угорского населения” (Горюнова, 1994. С. 69).

Из сырьевых материалов в комплексе постройки обнаружены медные пластины, обрывки бронзовой и свинцово-оловянной проволоки, неудавшаяся отливка плоской подвески-уточки, разрезанная для переработки (рис. 3, 70). Возможно, в Минино изготавливались зооморфные украшения. Здесь же найдены звенья в виде восьмерок от проволочных цепочек, сделанные в подражание финно-угорским цепочкам, исполненным в технике воскового вязания (рис. 3, 77). Вероятно, в постройке работали и с легкоплавкими сплавами. Здесь найдены небольшие кусочки этого сплава, имеющие разную форму и являющиеся отходами и браком литейного процесса, а также обрезки проволоки. Вместе с изготовлением украшений мастера занимались починкой медной посуды. В материалах комплекса найдены заготовки заклепок из свинцовой бронзы.

Из инструментов в комплексе постройки второй половины ХП - начала ХШ в. представлены фрагменты четырех тиглей и одной льячки. Льячка практически идентична самой большой льячке из мастерской XI в.: размеры ее ковшика составляют 6 х 3,5 см, толщина стенки 6,5 мм, тесто - корич- невая глина с примесью органики и крупной дресвы. На стенках льячки обнаружены остатки олова и сурьмы. Тигли представлены небольшими фрагментами, не позволяющими полностью восстановить их форму. Вероятно, все они были круглодонными стакановидными: два больших и два малых (рис. 3, 75). В тесте всех тиглей примесь органики довольно высока, в двух из них существенны добавки мелкого песка. Толщина стенок тиглей составляла у больших тиглей в верхней части около 8 мм, в нижней - до 11 мм, у малых - 5-6 мм. Проведенный анализ металла со стенок трех тиглей показал, что в двух из них, большом и малом, плавили оловянную бронзу с небольшими добавками свинца, а в третьем, малом, - медь, загрязненную свинцом.

К сырьевым материалам относятся два уже частично использованных медных слитка и бесформенный кусочек олова. Один слиток был деформирован, а другой сохранил свою первоначальную форму брусочка (рис. 3, 5). Очевидно, несмотря на активное использование медной посуды в качестве источника меди, местные мастера получали этот металл и в качестве специального ювелирного сырья. Похожие небольшие медные слитки известны в Старой Ладоге (Давидам, 1980. С. 65).

В материалах комплекса обнаружены многочисленные бесформенные выплески меди и оплавленные медные пластины, обрывки проволоки и обрезки пластин (рис. 3, 8). Наряду со сплавами на основе меди значительную роль в деятельности мастерской играла работа с легкоплавкими сплавами. Здесь собраны фрагменты олова из заполнения литниковых каналов, выплески, многочисленные обрывки проволоки из сплава олова и свинца.

Вероятно, в этой мастерской изготавливались кресты-тельники (рис. 3, 17,18), подвески разных типов (рис. 3,12), бусы, металлические детали поясной гарнитуры (рис. 3, 14,16).

На поселении Октябрьский Мост найдены обломки двух каменных литейных форм. Одна, с рисунком круглой подвески, была сделана из розоватого сланца, другая, с изображением креста, - из белого известняка. На Му-риновской Пристани в одной из жилых построек около очага находилась льячка. На других участках поселения собраны фрагмент толстостенного круглодонного тигля и кусок устья тонкостенного тигля, а также два железных инструмента с линейными рабочими краями, отдельные обрезки пластин и их сплавленные куски.

Таким образом, детальное рассмотрение остатков производственных комплексов, выявленных практически на каждом исследованном широкой площадью сельском поселении северо-восточных окраин Древней Руси, приводит к убеждению, что большая часть металлических украшений обитателей этих отдаленных поселков была изготовлена на месте. Мастера имели доступ к дальним торговым каналам и могли получать необходимые им сырьевые материалы. Тем не менее, этот вид деятельности на всем рассматриваемом хронологическом отрезке оставался, преимущественно, в рамках домашнего ремесла. Только одна постройка на селище Минино I имела специальное производственное назначение. Наряду с распространением самой простой и доступной техники литья по оттиску готового изделия, ювелиры в

7 КСИА. вып 221

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ ИНСТИТУТА АРХЕОЛОГИИ РАН. ВЫП. 221. 2007 г. совершенстве владели сложнейшей финно-угорской техникой воскового вязания. В ходу были легкоплавкие свинцово-оловянные сплавы, позволяющие максимально упростить процесс изготовления изделия и получить эффектное “серебряное” украшение.

В заключение хотелось бы отметить значительные различия в области изготовления и бытования металлических украшений, существовавшие на северо-западных окраинах Новгородской земли, в Водской пятине, и северо-восточных рубежах Древнерусского государства. Если в Водской пятине сформировался своеобразный замкнутый “локальный вариант новгородской культуры” (Рябинин, 1997. С. 60) со своими традициями в изготовлении и ношении украшений, сделанных из многократно переплавленного лома старых изделий, а местные ювелиры не имели доступа к чистым сырьевым металлам (Ениосова, Митоян, Сарачева, 2003. С. 236, 237), то ситуация на северо-востоке была прямо противоположной: мастера могли работать непосредственно с ювелирным сырьем, но не создали новых типов украшений, а занимались редупликацией попадавших к ним изделий из центральных мастерских.

Список литературы Изготовление металлических украшений на сельских поселениях северо-восточных окраин Древней Руси

- Голубева Л.А., 1991. Литейное дело на поселении Крутик//Материалы по средневековой археологии северо-восточной Руси. М.

- Голубева Л.А., Кочкуркина С.А., 1991. Белозерская весь (по материалам поселения Крутик IX-X вв.). Петрозаводск.

- Горюнова В.М., 1994. Некоторые аспекты ювелирного дела раннегородских центров Северной Руси (тигли)//Новые источники по археологии Северо-Запада. СПб.

- Давидан О.И., 1980. Бронзолитейное дело в Ладоге//АСГЭ. № 21.

- Ениосова Н.В., Митоян Р.А., 1999. Тигли Гнездовского поселения//Археологический сборник. (Тр. ГИМ. Вып. 111.)

- Ениосова Н.В., Митоян Р.А., Сарачева Т.Г., 2003. Особенности бронзовых сплавов Северо-Запада Руси//Археология и история Пскова и псковской земли. Псков.

- Иванова М.Г., 1998. Иднакар. Древнеудмуртское городище IX-XIII вв. Ижевск.

- Кудряшов А.В., 1996. Поселение и могильник Кривец на Нижней Суде//Древности Русского Севера. Вологда. Вып. 1.

- Кудряшов А.В., 2000. Средневековое поселение Октябрьский мост на Шексне//РА. № 4.

- Кудряшов А.В., 2003. Поселение и могильник у д. Телешово на реке Согоже//Археология: история и перспективы: Первая межрегиональная конференция: Сб. статей. Ярославль.

- Леонтьев А.Е., 1996. Археология мери. К предыстории Северо-Восточной Руси. М.

- Макаров Н.А., 1990. Население Русского Севера в XI-XIII вв. М.

- Макаров Н.А., 1996. Колонизация Севера в X-XIII вв. и некоторые общие проблемы взаимоотношения центра и окраин в истории Древней Руси//Древности Русского Севера. Вологда. Вып. 1.

- Макаров Н.А., 1997. Колонизация северных окраин Древней Руси в XI-XIII веках. М.

- Назаренко В.А., Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 1984. Средневековые памятники Чуди Заволочской//СА. № 4.

- Овсянников О.В., Рябинин Е.А., 1986. Новые данные о культуре средневекового «чудского» населения в бассейне озера Лача//СА. № 2.

- Рындина Н.В., 1963. Технология производства новгородских ювелиров X-XV вв.//МИА. № 117.

- Рябинин Е.А., 1997. Финно-угорские племена в составе Древней Руси. СПб.