Изъять «голос церкви», или борьба с колокольным звоном на Тамбовщине

Автор: Тарасов Священник Георгий, Тарасова Светлана Александровна

Журнал: Христианское чтение @christian-reading

Рубрика: Русская Церковь в советский период

Статья в выпуске: 5 (64), 2015 года.

Бесплатный доступ

Ликвидация традиции колокольного звона и колоколов как ритуального предмета уже не раз становилась предметом историко-культурологических исследований, среди самых ярких трудов на эту тему следует назвать работы В.Ф. Козлова, С.Г. Тосина1. Антиколокольные кампании во времена борьбы с религией в СССР можно разделить на три периода: 1918-1924 гг., конец 1920-х - 1930-е, рубеж 1950-1960-х гг. Региональный материал о запрещении колокольного звона на Тамбовщине представлен впервые. Период, о котором пойдет речь - конец 1920-х - 1930-е гг., в истории Церкви сегодня мало изучен. Научной аудитории эта статья позволит не только пополнить имеющиеся знания, но и даст представление о новых архивных материалах, официальных документах, информации из периодической печати, а также трудах современных авторов, изучающих данное время и явление.

Антиколокольная кампания, колокола, уничтожение колоколов, русская православная церковь, тамбов, закрытие храмов

Короткий адрес: https://sciup.org/140190130

IDR: 140190130

Текст научной статьи Изъять «голос церкви», или борьба с колокольным звоном на Тамбовщине

Тарасова Светлана Александровна — кандидат исторических наук, методист Тамбовского областного государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества».

Замирание религиозной жизни по всей стране сопровождалось не только репрессиями по отношению к духовенству, верующим мирянам, но и чудовищным отношением к любым материальным проявлениям религиозности: храмам, иконам, церковной утвари и облачению, любой религиозной атрибутике.

Антиколокольная кампания, или, как ее совершенно справедливо именует историк В.Ф. Козлов, «атеистическая колокольная война», сопутствовала делу борьбы с религией в этот период истории Русской Церкви. Ее проявлением стало не только снятие колоколов, но и разрушение звонниц, кирпич которых использовался для нужд культурного строительства, переработка колокольной бронзы, шедшей на нужды индустриализации, — то есть войне сопутствовали не только идеологические постулаты, но и экономические посылы.

Запрет на колокольный звон, выносимый местными органами власти (горсоветами, райисполкомами), стал своеобразным признаком «хорошего тона» и активно приветствовался Союзом воинствующих безбожников и центральной властью. Свой вклад в происходящее внесла и действовавшая с 1922 по 1929 гг. Антирелигиозная комиссия. 4 ноября 1929 г. на своем последнем заседании эта комиссия фиксирует в протоколе №118 следующие положения: «…в отношении к городу: 1. Запретить совершенно так называемый трезвон во все колокола. 2. Разрешить постановлением местных органов власти звон в маленький колокол установленного веса и в установленные часы, по просьбе религиозных организаций, каковое условие вносится в договор на использование молитвенного здания. При сокращении колокольного звона колокола должны быть сняты и переданы в соответствующие государственные учреждения, для использования в хозяйственных целях. В отношении к деревне эти меры принимаются лишь в крупных промышленно-торговых селах и поселениях городского типа...»2.

После знакового решения «ритуально-техническое проявление деятельности религиозных организаций, противоречащее принципу отделения церкви от государства, нарушающее бытовые условия и права широких безрелигиозных трудящихся масс, особенно города, мешающее труду и использованию трудящимся населением его отдыха» было запрещено в кратчайшие сроки в Ярославле, Пскове, Чернигове и Тамбове3.

Рис. 1. Колокольня Казанского мужского монастыря города Тамбова. Момент взрыва. Фото 1927 г.

Отметим, что к моменту принятия местной властью запрещающих директив на территории Тамбова и других городов области уже были приняты соответствующие меры: изъяты колокола со звонниц самых больших храмов, разрушены колокольни, заголовками-лозунгами пестрела местная пресса («Колокола на индустриализацию», «Увеличим металлический фонд страны», «Требуем изъятия колоколов», «Просим правительство быстрее разрешить вопрос об изъятии колоколов и передаче металла в фонд индустриализации»). В 1927 г. была взорвана колокольня Казанского мужского монастыря (рис. 1), расположенного в центре Тамбова, кирпич разрушенной колокольни был использо- ван на строительство дома культуры в Котовске (городе-спутнике Тамбова), часть колоколов с нее в 1927 г. была передана ремонтным мастерским (ПО «Ревтруд»), другая пополнила хранилища Главнауки в качестве памятников культуры. Борьба с колокольным звоном стала центральным лозунгом антирождественских и антипасхальных кампаний в конце 1920-х гг. в Тамбове, Моршанске и Козлове (с 1932 г. — Мичуринск). Нужно отметить, что уже православное Рождество 1929 г. было объявлено «Днем индустриализаци-и»4.

Центральная пресса публиковала «рапорты» колхозов Центральной России и Урала, в которых торжественно заявлялось, что все колокола на их территориях пущены на лом. Пресса региона постепенно начала откликаться броскими заголовками и периодически печатала новые призывы. Так, «Тамбовская правда» от 4 октября 1929 г. опубликовала предложение

Рис. 2. Сторожевская Николаевская церковь в городе Мичуринске. Построена в 1772 г. В 1849 г. на средства прихожан к ней была пристроена трапезная. Каменная, теплая. Имела пять престолов. Главный престол — Воскресения Христова и придельные святых апостолов Петра и Павла и Тихвинской иконы Божией Матери. В трапезной — святого Василия, Хар-лампии и Николая Чудотворца. В 1943–1944 гг. церковь была взорвана. Фото начала XX в.

о передаче колоколов со всех церквей в фонд «индустриализации» (которая шла полным ходом и стала стержнем концепции первого пятилетнего плана октябрь 1928 — октябрь 1933 гг.); основным стимулом к этому решительному шагу должен был послужить постулат «страна переживает металлический голод». Для прочей убедительности замечалось, что «религиозный человек и без колокола будет знать (по часам) время начала службы»5.

Органы Объединенного государственного политического управления по своей линии проводили в эти годы «необходимую работу» по изъятию «враждебных элементов», организующих выступления против снятия колоколов.

В Моршанске антиколокольная кампания началась со снятия колоколов «на дело всемирной революции». Местные комсомольцы и комму-

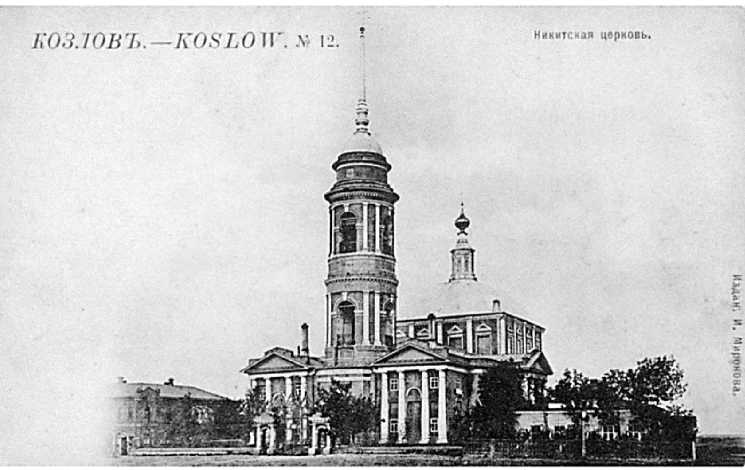

Рис. 3. Никитская (Вознесенская) церковь. Церковь была заложена в 1772 г. на добровольные пожертвования граждан и расписана в 1825 г. мастером изобразительного искусства и иконописцем Афанасием Дмитриевичем Надеждиным. Взорвана в 1930 г.

Фото конца XIX — начала XX в.

нисты приурочили акцию к Страстной и Пасхальной неделям в начале мая 1929 г. Проведя накануне православных праздников собрание, они приняли решение о снятии колоколов с местных городских церквей. В снятии колоколов традиционно участвовали местные безбожники, добровольцы из комсомольского актива. Софийская соборная церковь лишилась своей звонницы в Лазареву субботу6. Майская акция по снятию колоколов с Никольской церкви вызвала протест со стороны священства и верующих города Моршанска. 8 мая 1929 г. возле Никольской церкви, пытаясь сопротивляться беззаконию, собрались более 200 человек. Протоиерей Василий Алабовский выступил с церковного амвона с очень резкой проповедью, в которой современное положение в стране назвал «безбожием, лживо прячущимся за благосостояние народа, новыми нероновскими гонителями…», предал анафеме инициаторов снятия колоколов. Его поддержали пастыри и в других храмах. Власти же давно следили за братством Никольской церкви города, считая его «оплотом тихоновцев, где группируется вся ре- акционная каста бывших людей со своими священниками»7 во главе с протоиереем Василием Алабовским. Массовая поддержка санкционировала обращение протеста в контрреволюционное дело, названное «делом федо-ровцев».

С 1926 г. в Воронежской области и на Тамбовщине шли аресты последователей юродивого Федора Рыбалкина, который среди местного населения проповедовал, возвещая о пришествии антихриста, снятии благодати с Церкви и скором конце света. На фоне коллективизации, антицерковных репрессий и обновленчества проповедь Рыбалкина снискала широкую популярность среди местного населения, особенно крестьянства. Массовая кампания против последователей проповеди юродивого началась в регионе в 1929 г.: «прочесывались» районы, зараженные идеей «непротивления злу». Большинство сторонников Федора Рыбалкина якобы арестам не противились, а с молитвами-призывами давали себя арестовать, в суде вели себя спокойно. Ввиду того, что братство Никольской церкви и так было признано властями оплотом тихоновцев, а «федоровщина», по мнению той же власти, была подпольем контрреволюционной тихоновской церкви, то существенной разницы при вновь открывшемся факте власти не обнаруживали.

По «делу» в самом Моршанске было арестовано несколько десятков человек из числа священнослужителей и мирян, а сам протоиерей Василий Алабовский в ноябре 1929 г. был расстрелян (по данным Тамбовского мартиролога — расстрелян 11 февраля 1930 г.)8. Моршанцы, как и несколько десятков арестованных по данному делу, не имели отношения к «федоров-цам», их просто «пришили» к делу, сфабриковав обвинение в терроризме. Сам процесс был широко использован в декабрьско-январской антирождественской кампании 1929-1930 гг. в качестве примера разоблачительной работы против «церковников» и сектантов9. Моршанские верующие в 1929 г. практически полностью лишились звонкого и мелодичного «голоса Церкви», колокола им пришлось заменить кусками железнодорожных рельсов («звонили» слесарным молотком, а также в сохранившиеся небольшие колокола)10.

Рис. 4. Площадь у Спасо-Преображенского собора города Тамбова. Учения пожарников. Фото 1924 г.

15 декабря 1929 г. агитационно-пропагандистский отдел Козловского окружкома ВКП(б) делает всем районным комитетам ВКП(б) рассылку с новыми указаниями на предстоящую антирождественскую кампанию (с 20 декабря 1929 г. по 21 января 1930 г.). Разоблачение классовой роли религии и религиозных организаций на практике планировалось совместить с новой задачей — провести среди населения агитацию, сбор подписей за снятие колоколов, за сдачу их на нужды индустриализации, за недопущение обхода квартир священниками и сектантами с рождественскими молебными визитами11.

Труженики города Козлова в январе 1930 г. были вызваны собранием города Раненбурга (с 1948 г. — Чаплыгин) на соцсоревнование по снятию колоколов и переливку их на трактора, а также по закрытию храмов12.

Местные безбожники сбросили колокола с храма в честь пророка Илии, хотя еще в 1924 г. этот храм был внесен в список архитектурных па- мятников, находящихся под охраной государства. В марте 1930 г. со Сторо-жевской Николаевской церкви был снят 85-пудовый колокол. Была взорвана Никитская (Вознесенская) церковь (рис. 2, 3).

Ликвидации подлежали не только колокола, но и паникадила, подсвечники, хоругви, купели, бронзовые решетки. Все это, по предварительным подсчетам властей, должно было принести в казну государства немалый доход. Впрочем, оказалось, что промышленность не была готова сразу переработать такое количество металла, поэтому разбитые колокола еще долго лежали во дворах заводов и рядом с храмами. Несмотря на это, кампания по изъятию колоколов 1929 г., как констатировали тамбовские власти, пополнила казну местного бюджета13.

Подобные, с точки зрения властей — эффективные, формы и методы атеистической деятельности не способствовали привлечению на сторону новой власти широких масс, скорее, наоборот, приводили к протесту: в правительственные и местные инстанции хлынул поток жалоб на притеснения, начались массовые восстания. По статистике, которую приводят западные и отечественные исследователи, около 14% крестьянских бунтов, возникших в стране в исследуемое нами время, имели первопричиной закрытие храмов, снятие колоколов, притеснения верующих и духовенства (цифра средняя, исчисляется из динамики народных волнений). Так, например, Виола Линн приводит следующие данные: «В 1929 г. 23,5% народных волнений связано с “религиозными мотивами” (к ним относились притеснения верующих и духовенства, а также закрытие церквей). <...> В 1930 г. 10,8% бунтов обусловливались гонениями на религию (закрытием церквей, снятием колоколов и арестами священников)»14. На Тамбовщине и в некоторых других регионах это явление получило наименование «бабий бунт».

2 марта 1930 г. И.В. Сталин в своей статье «Головокружение от успехов» критиковал снятие колоколов, относя его к числу «перегибов». Таким образом, эта статья означала изменение курса партии, в том числе на «религиозном фронте». На местах закрытие церквей приостановили. Но это была лишь короткая передышка — уже в 1931 г. закрытие и ликвидация храмов и колоколен, а вместе с ними и изъятие материального имущества Церкви, продолжились с большим напором.

Так, вынесенное еще до статьи «Головокружение от успехов», постановление президиума городского совета от 26 ноября 1929 г. о судьбе

Рис. 5. Спасо-Преображенский собор города Тамбова. Фото начала 1930-х гг.

колокольни Спасо-Преображенского кафедрального собора: «1) Возбудить [вопрос] в срочном порядке перед ОкрИком о необходимом сносе колокольни; 2) поручить Горко в 2-х недельный срок дать свои соображения о возможной разбивке сквера по Октябрьской площади вплоть до берега р. Цны. Сквер должен служить местом отдыха трудящихся города, имея при этом в виду и устройство на берегу реки пристани. Сек. горсовета Насонов», — было принято к исполнению в 1931–1932 гг.: колокольню разобрали, а на ее фундаменте соорудили центральную трибуну, перед которой на площади рядом устраивали митинги и демонстрации (рис. 4, 5)15.

Следует отметить, что антиколокольная кампания не была временным явлением, а реализовывалась на всем протяжении 1930-х гг., изъятие колоколов обыкновенно проводилось вкупе с закрытием храма. Однако не все колокола уничтожались или шли на переплавку. Маленькие колокола могли быть отданы в школы, пожарным службам, а некоторые сохранялись самими жителями16.

Таким образом, ко второй половине 1930-х гг. «голоса Церкви» лишились многие храмы городов Тамбовщины. Подсчитано, что к этому времени по всей стране было разбито и переплавлено около 400 тыс. колоколов. Свой вклад внесли и тамбовцы.

Список литературы Изъять «голос церкви», или борьба с колокольным звоном на Тамбовщине

- Источники

- Государственный архив Тамбовской области (ГАТО)

- Ф. Р-2 -Тамбовский Исполнительный комитет окружных Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Оп. 1. Д. 117.

- Государственный архив социально-политической истории Тамбовской области (ТОГУ ГАСПИТО)

- Ф. П. 835 -Козловский окружной комитет ВКП(б). Оп. 1. Д. 191.

- Ф. Р-2453. Оп. 2. Д. 20.

- Периодическая печать

- Колокола в фонд индустриализации страны//Тамбовская правда. 1929. 4 октября.

- Литература

- Тамбовский мартиролог (1917-1953 гг.)/Под общ. ред. С.А. Чеботарева. Тамбов, 2007. 213 с.

- Цыпин В., протоиерей. История Русской Православной церкви: Синодальный и новейший периоды/3-е изд., испр. М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2007. 815 с.

- Кученкова В. Тамбовские православные храмы. Тамбов, 1992. 184 с.

- Озарнов И.А., Федосеева Н.Л., Левин О.Ю. Моршанск православный/. Тамбов: Пролетарский светоч, 2010. 326 с.

- Слезин А.А. За «новую веру». Государственная политика в отношении религии и политический контроль среди молодёжи РСФСР (1918-1929 гг.). М.: Российская академия естествознания, 2009. 242 с.

- Козлов В.Ф. Гибель церковных колоколов в 1920-1930-е годы//Отечество. Краеведческий альманах. М., 1994. С. 143-161.

- Савельев С.Н. Бог и комиссары//Социс. 1991. № 2. С. 34-45.

- Тосин С.Г. Уничтожение православной традиции колокольного звона в СССР//ПОИСК: Политика. Обществоведение. Искусство. Социология. Культура: научный и социокультурный журнал. М. ИПЦ «Социум». 2009. Вып. № 3(23). С. 91-102.

- Коробов Д. Дело №2-510//Липецкая газета. Итоги недели. Информационно-аналитический журнал. URL: http://itogi.lpgzt.ru/aticle/30803.htm (дата обращения: 30.06.2015).

- Линн В. Крестьянский бунт в эпоху Сталина//Библиотека Якова Кротова. URL: http://krotov.info/libr_min/03_v/il/a_1.htm#1 (дата обращения: 20.06.2013).