Излучение из торца планарного диэлектрического волновода

Автор: Иванов А.А.

Журнал: Труды Московского физико-технического института @trudy-mipt

Рубрика: Физика, электроника, нанотехнологии

Статья в выпуске: 2 (10) т.3, 2011 года.

Бесплатный доступ

Рассматривается задача об излучении из торца волновода. Задача решена в стро- гой электродинамической постановке. Рассчитаны в нескольких порядках числен- ных приближений диаграммы направленности, энергии излученного из торца поля и потери на отраженную направляемую волну. Приведено сравнение двух способов решения такой задачи.

Диэлектрический волновод

Короткий адрес: https://sciup.org/142185754

IDR: 142185754

Текст научной статьи Излучение из торца планарного диэлектрического волновода

На примере задачи излучения поля из торца плоскопараллельной диэлектрической пластины изложены строгий метод решения задач о рассеянии волн на резких неоднородностях волноводов [1, 2] и получение результатов численного расчета с любой наперед заданной точностью. Имеется ряд работ, в которых задача также ставится строго, однако численные решения получаются приближенными. Так, в работе [3] решение задачи сводится к системе бесконечного числа линейных алгебраических уравнений и предлагается приближенный метод ее решения методом редукций. В работе [4] строятся зависимости коэффициента отражения от параметров инжекционного лазера с двойной гетероструктурой. Используется вариационный метод решения. Из отраженных мод рассматриваются только первые две исходя из соображения, что доля остальных мод составляет менее 0,5 %. В [5] рассматривается отражение от торца диэлектрического лазера. Задача, учитывающая все типы волн, сводится к приближенному решению интегральных уравнений первого рода методом Ритца–Галеркина. В работах [6] и [7] строго поставленная задача для поля на торце волновода в виде интегрального уравнения первого рода решается приближенным итерационным способом.

-

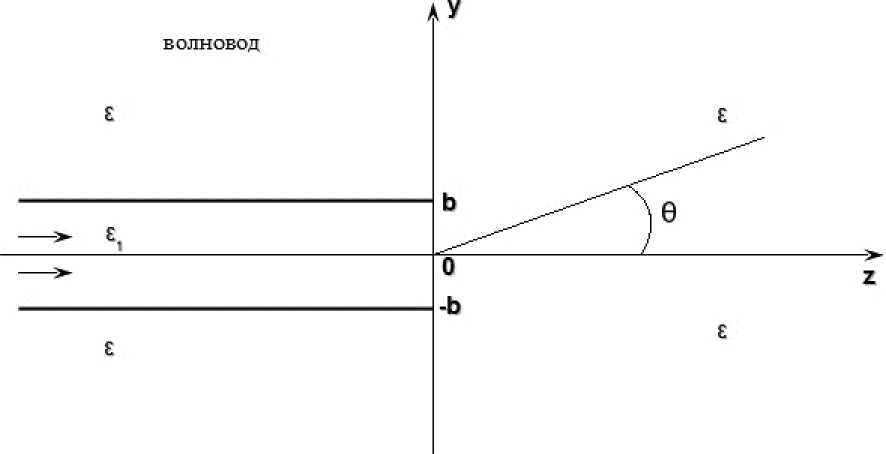

II. Торец волновода

В настоящей работе рассматривается излучение из торца одномодового (TE-волна) симметричного волновода толщиной 2b (рис. 1). Поле собственной волны, распространяющейся вдоль оси z, с учетом временной зависимости exp (i ω t) запишем в виде

E x (y,z) = ^(y) exp(i(wt т Yz))-

Ниже используются выражения для функции поперечного сечения направляемых волн ф(у) и волн непрерывного спектра ф(к,у), введенных в работе [1]. Запишем функции для волн непрерывного спектра в виде pW

v (0) (к) cos к(у — b) + w (0) (к) sin к , у — b), y > b, cos K i y, — b < y < b,

v (0) (к) cos K(y + b) — w (0) (к) sin K(y + b), y < — b,

VW

v

(1)

(x) cos

x(y

—

b) + w

(1)

(x) sin

x(y

—

b), cos

xy,

—

b

y>< b, y<

b,

- b,

где

N (0) (к) = Y(к) 2 п[v (0) (к) + w (0) (к)],

v (0) (—) = cos — - b, w (0) (—) = —- sin — - b, κ

v (1) (x) = cos xb, w (1) (x) = sin xb,

— 1 = (k 2 (e 1 — e) + — 2 ) 2 , Y(—) = (k 2 E — — 2 ) 2 ,

N (-) (x) записывается аналогично, k = ш/с, с — скорость света, e и e - — относительные диэлектрические проницаемости внешней среды и волновода, κ, χ — поперечные волновые числа со стороны волновода и со стороны открытого пространства соответственно. Верхние индексы (0) и (1) у функций поля и постоянных распространения относятся к их значениям слева и справа от торца (z = 0) соответственно.

Рис. 1. Торец одномодового планарного волновода

Система собственных функций поперечного сечения имеет свойство ортогональности, которое может быть записано в виде

∞

Y i j ^iW-y = 1,

-∞

∞

Y i (x) j Wx,yN(x,y)dy = ^(x — x), (1)

-∞

∞ j ^1 (yN(x,y)dy = 0.

-∞

Поле на торце при z = 0 можно представить в виде суперпозиции собственных волн волновода [1] и свободного пространства в виде

∞ еХо)(у,О) = (A10) — B(0)N(0)(y) — j B(0)(—N(0)(—,y)d—,

∞ eX-) (у,0) = j A(1)(x)^(1)(x,y)dx, где A-0), B(0), A(1)(x), B(0)(—) — амплитуды падающей и отраженной направляемых волн и прямых и встречных волн непрерывного спектра соответственно.

Далее необходимо удовлетворить условиям непрерывности для тангенциальных компонент поля в плоскости стыка [1] в виде

E X 0) (y,0) = E X 1) (y,0),

Н У 0) (у,0) = Н У 1) (у,0). (2)

Применяя к уравнениям (2) условия ортогональности (1), устраняем зависимость от поперечной координаты y и, с помощью ряда стандартных преобразований, получаем систему интегральных уравнений второго рода (подробнее см. [1]). Полученную систему решаем методом итераций. В качестве нулевого приближения были использованы значения амплитуд отраженных волн, равные нулю. Оценка точности приближений проводилась, как в [1] и [2], по балансу мощностей падающей и рассеянных стыком волн, то есть проверялось, что сумма мощностей отраженной направляемой, излученной влево и вправо от торца волн, равна мощности падающей на торец волны, принятой за единицу.

AP = 1 - B 1 0)2 - P a - P b . (3)

-

III. Результаты расчетов

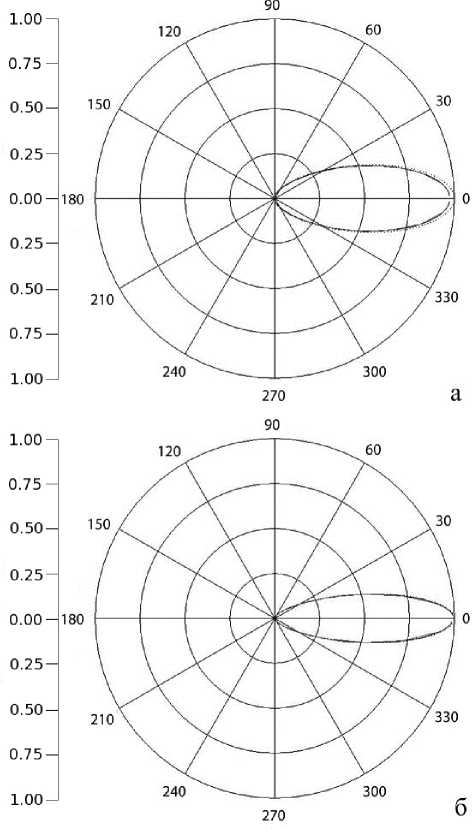

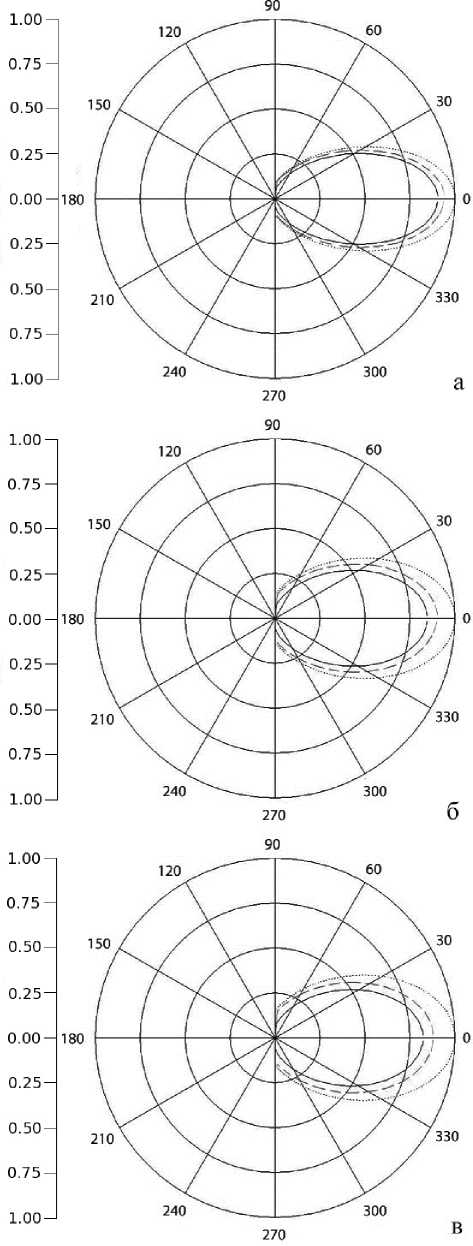

В расчетах диэлектрическая проницаемость внешней среды принималась равной единице. Были рассмотрены три разные толщины волновода при двух значениях диэлектрической проницаемости волноведущего слоя. Параметры волновода соответствовали условиям одномодовости. В табл. 1 представлены результаты расчетов для квадратов коэффициента отражения на первом ,, (0)2 „(0)2

B 1 (1) и втором B 1 (2) шагах итераций, значения мощностей излучения в открытое пространство вправо на нулевом и первых двух шагах ( P a (0 , 1 , 2) ) и влево для первого шага P b (1) . Также указаны величины расхождения баланса мощностей A P для первого шага итераций. Обозначения соответствуют [1, 2]. Из табл. 1 видно, что при малой диэлектрической проницаемости волновода (е = 2,5) учет отражения вносит небольшую поправку в долю излученной мощности: 1-2%, в зависимости от величины 2b/A. Однако уже при е = 5 поправка второго шага итерации достигает 6-11%. Визуально величину поправок на разных шагах итераций можно видеть на диаграммах излучения (рис. 2 и 3).

Таблица 1

Результаты расчетов для нулевого и первых двух шагов итераций

|

ε |

2b/A |

R (0)2 B 1 (1) |

R (0)2 B 1 (2) |

P A (0) |

P A (1) |

P A (2) |

P B (1) |

A P |

|

5 |

0,1 |

0.06537 |

0.07230 |

0.92133 |

0.78407 |

0.86397 |

0.00111 |

0.14943 |

|

0,14 |

0.09220 |

0.10631 |

0.91065 |

0.70768 |

0.81847 |

0.00099 |

0.19910 |

|

|

0,16 |

0.10232 |

0.11980 |

0.91371 |

0.68367 |

0.80529 |

0.00092 |

0.21307 |

|

|

2,5 |

0,1 |

0.00644 |

0.00652 |

0.98813 |

0.97488 |

0.98003 |

0.00099 |

0.01768 |

|

0,14 |

0.01507 |

0.01546 |

0.97992 |

0.94894 |

0.96240 |

0.00104 |

0.03492 |

|

|

0,16 |

0.01991 |

0.02053 |

0.97707 |

0.93634 |

0.95332 |

0.00102 |

0.04270 |

Данные получены по соотношениям

A (1) (0) = ( — a (1) (k sin(y))

для правого полупространства z > 0, и

B (0) (0) = ( — B (0) (k sin(0))

для левого. В левом полупространстве диаграммы графически неразрешимы из-за малости величин. Доля отраженной мощности указана в табл. 1. На диаграммах изображены результаты нулевого, первого и второго приближения. Было получено также несколько значений третьего приближения для проверки сходимости решения к точному. Они графически неразличимы и не представлены на диаграммах. Каждое последующее приближение дает существенно меньшую поправку, что является косвенным признаком сходимости к точному решению. Видно, что при толщинах волновода, близких к критической толщине второй моды, возрастают погрешности результатов для нулевого приближения.

Рис. 2. Диаграммы излучения по мощности при е1 = 2 , 5 , 2 b/X = 0 , 1 (а); 0 , 14 (б). Пунктиром обозначено нулевое приближение, сплошной линией — второе, штриховой — третье

Рис. 3. Диаграммы излучения по мощности при е1 = 5 , 2 b/X = 0 , 1 (а); 0 , 14 (б); 0 , 16 (в). Пунктиром обозначено нулевое приближение, сплошной линией — второе, штриховой — третье

Сравнение двух способов расчета. В данной статье ставилась и решалась задача о непосредственном излучении поля в открытое пространство, а приведенные здесь результаты автор также получил из решения задачи о стыке двух волноводов, рассмотренной в работе [1], задавая:

-

1) значение толщины второго волновода, равной 0;

-

2) значение диэлектрической проницаемости второго волновода — 1.

Сравнение этих способов расчета показало, что способ, представленный в данной статье, дает более быструю сходимость решения и требует значительно меньших вычислительных ресурсов.

Автор выражает благодарность профессору В.В. Шевченко, под руководством которого выполнена данная работа.

Список литературы Излучение из торца планарного диэлектрического волновода

- Иванов А.А., Шевченко В.В. Плоско-поперечный стык двух планарных волноводов//Радиотехника и электроника. -2009. -Т. 54, № 1. -С. 68-77.

- Иванов А.А., Шевченко В.В. Поперечный сдвиг на стыке двух планарных диэлектрических волноводов//Радиотехника и электроника. -2010. -Т. 55, № 7. -С. 797-800.

- Гончаренко А.М., Карпенко В.А. Основы теории оптических волноводов. -Минск: Наука и техника, 1984.

- Ikegami T. Reflectivity of mode at facet and oscillation mode in double-heterostructure injection lasers//IEEE Journal of quantum electronics. -1972. -V. QE-8, N. 6. -P. 470-476.

- Rozzi T.E., Gerard H. Variational treatment of the diffraction at the facet of D.H. lasers and of dielectric millimeter wave antennas//IEEE Transactions on microwave theory and techniques. -1980. -V. MTT-28, N 2. -P. 61-73.

- Latsas G., Manenkov A.B., Tigelis I.G., Sarri E. Reflectivity properties of an abruptly ended asymmetrical slab waveguide for the case of transverse magnetic modes//J. Opt. Soc. Am. A. -2000. -V. 17, N 1. -P. 162-172.

- Manenkov A.B., Tigelis I.G. Analysis of mode scattering from an abruptly ended dielectric slab waveguide by an accelerated iteration technique//J. Opt. Soc. Am. A. -2000. -V. 17, N 12. -P. 2249-2259.