Изменчивость морфологических признаков Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch

Автор: Костиков Дмитрий Константинович, Банаев Евгений Викторович

Журнал: Известия Самарского научного центра Российской академии наук @izvestiya-ssc

Рубрика: Общая биология

Статья в выпуске: 2-1 т.18, 2016 года.

Бесплатный доступ

Представлены результаты исследования морфологической изменчивости Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch. в 4 природных популяциях из Средней и Западной Сибири. Растения из Омской популяции отличаются от остальных как по качественным, так и по количественным признакам. В Новосибирской популяции обнаружено увеличение практически всех метрических признаков, что обусловлено условиями местообитания. Растения из более южных популяций Республики Тыва и Алтайского края обнаруживают наибольшее морфологическое сходство, при этом здесь отмечается увеличение индивидуальной изменчивости признаков, по сравнению с популяциями Новосибирской и Омской областей. Данный факт свидетельствует о ксерофитной природе A. frutescens и его экологическом оптимуме в зоне степей. Выделены наиболее информативные признаки для установления структуры вида и его популяций: длина и ширина листьев, верхний и нижний углы листовой пластинки, длина и ширина соцветия, длина и ширина орешка, длина и ширина лепестка околоцветника при плодах.

Фенотипическая изменчивость, полиморфизм, популяция, сибирь

Короткий адрес: https://sciup.org/148204414

IDR: 148204414 | УДК: 582.665.11:

Текст научной статьи Изменчивость морфологических признаков Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch

Исследования морфологической изменчивости позволяют выявить закономерности формирования различных признаков и свойств видов в зависимости от меняющейся климатической и экологической обстановки. Эти данные необходимы для решения теоретических и практических задач в области систематики, для анализа микроэволюционных процессов и путей адаптации видов, при интродукционных и селекционных работах.

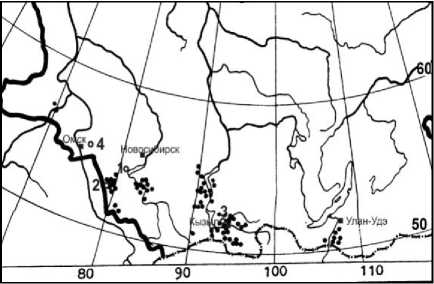

Одним из модельных видов является Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch – курчавка кустарниковая. Этот кустарник распространен в Европе, Средней Азии, Сибири, Монголии и Китае. На территории Азиатской России имеет дизъюнктивный ареал, преимущественно, в степной зоне (рис. 1 Б) [7, 9, 16]. В связи с полиморфизмом и возможностью межвидовой естественной гибридизации нет определенности во внутривидовой систематике A. frutescens и его взаимоотношениях с другими видами, в частности, с A. pungens (Bieb.) Jaub. & Spach [9, 17]. При этом в литературе практически отсутствуют данные о популяционной структуре этого вида и характере изменчивости диагностических признаков. Имеются отдельные сведения о различиях в уровне варьирования признаков A. frutescens в зависимости от условий обитания вида, в частности, увеличение изменчивости признаков генеративных органов отмечается на засолённых почвах [5].

Цель работы: выявление закономерностей внутривидовой изменчивости А. frutescens .

Материалы и методики исследования. Материал для исследования количественных и качественных признаков А. frutescens собирали в 2013–2014 гг. в природных популяциях Новосибирской (окр. с. Антоново), Омской (г. Калачинск) областей, Алтайского края (окр. с. Петровка) и Республики Тыва (окр. г. Кызыл) в июле – августе в фазе плодоношения растений (рис. 1 Б).

Изучение форм внутривидовой изменчивости осуществляли по методике С.А. Мамаева [13]. Анализ

данных выполнен в ПСП Statistica 6.0 (StatSoft, Inc. 1984–2001) с учетом общепринятых методических указаний по биологической статистике [6]. Цвет органов растений оценивали по шкале А.С. Бондарцева [3]. Для исследования были использованы количественные признаки, характеризующие листовую пластинку и соцветие годичного генеративного побега первого порядка (рис. 1 А). Анализировали следующие признаки: длина генеративного побега первого порядка – P, мм; длина листовой пластинки – А, мм; ширина листовой пластинки – В, мм; листовой коэффициент – B/A; расстояние от основания листовой пластинки до самой широкой её части – D, мм; отношение расстояния от основания листа до широкой её части к длине листа – D/A; верхний угол листа – W, град.; нижний угол листа – H, град.; длина черешка – I, мм; длина соцветия – S, мм; ширина соцветия – F, мм; длина орешка – L, мм; ширина орешка – M, мм; длина внутреннего лепестка околоцветника – K, мм; ширина лепестка околоцветника – N, мм. Измерения проводили на стереомикроскопе Carl Zeiss Sterio Discovery V12 с цветной цифровой камерой высокого разрешения AxioCam MRc-5 и программой AxioVision 4.8 для получения, обработки и анализа изображений.

А)

Б)

Рис. 1. А) порядок измерения органов A. frutescens ; Б) карта - схема распространения A. frutescens в Сибири (Кашина, 1992) и места сбора материала:

1 – Новосибирская популяция; 2 – Алтайская популяция; 3 – Тывинская популяция; 4 – Омская популяция

Из качественных признаков оценивали цвет годичных вегетативных и генеративных побегов первого порядка, прошлогодних ветвей, листовой пластинки с верхней стороны, лепестков околоцветника, орешка;

форму верхушки листовой пластинки; заострённость ветвей; опушение годичных вегетативных и генеративных побегов первого порядка, листовой пластинки с верхней и нижней стороны, цветоножки, орешка и черешка.

Для оценки уровня изменчивости признаков использовали эмпирическую шкалу, предложенную С.А. Мамаевым [13]. Для анализа различия объектов по всему комплексу признаков применяли дискриминантный анализ. Для характеристики климата использовали данные метеостанций [19, 20, 21] (табл. 1).

Коэффициент увлажнения вычисляли по формуле Высоцкого – Иванова [22]:

KU = Rr / E, где E – величина годовой испаряемости (мм), определяемая по формуле [8]:

E = 1384 – 161,6 × tm + 6,245 × tm2, где 1384, 161,6 и 6,245 – эмпирические коэффициенты.

Таблица 1. Климатические характеристики пунктов сбора материала

|

№ популяции |

tv |

tx |

tm |

A |

K |

BP |

max |

min |

r5 |

r10 |

C5 |

C10 |

Rr |

KU |

Rs |

NN |

|

1 |

10,4 |

-19,7 |

18,5 |

38,2 |

58,2 |

102 |

34 |

-45 |

161 |

122 |

2240 |

1940 |

523 |

0,98 |

358 |

3,4 |

|

2 |

12,0 |

-19,2 |

19,9 |

39,1 |

60,7 |

124 |

37 |

-41 |

164 |

133 |

2510 |

2280 |

318 |

0,5 |

230 |

4,4 |

|

3 |

10,5 |

-33,7 |

19,6 |

53,3 |

89 |

116 |

34 |

-51 |

158 |

123 |

2334 |

2036 |

253 |

0,41 |

195 |

4,6 |

|

4 |

10,3 |

-19,4 |

18,5 |

37,9 |

56,8 |

110 |

34 |

-40 |

162 |

125 |

2247 |

1974 |

432 |

0,81 |

324 |

3,4 |

Примечание : tv – среднемесячная температура мая; tx – среднемесячная температура января; tm – среднемесячная температура июля; А – годовая амплитуда температур воздуха; К – индекс континентальности Конрада; BP – безморозный период; max – средний абсолютный максимум из годовых температур; min – средний абсолютный минимум; r5 – число дней в году с t › 5 °C; r10 – число дней в году с t › 10 °C; С5 – сумма температур воздуха за период с t › 5 °C; С10 – сумма температур за период с t ›10 °C; Rr – годовое количество осадков, мм; KU – коэффициент увлажнения; Rs – количество осадков за IV–X месяцы; NN – недостаточность насыщения воздуха. Популяции: 1 – Новосибирская; 2 – Алтайская; 3 – Тывинская; 4 – Омская

Для расчёта индекса континентальности Конрада (К) использовали формулу [15, 22]:

К = 1,7*А/sin(φ+10) - 14, где 1,7 и 14 – эмпирические коэффициенты; φ – широта местности.

Результаты исследования и обсуждение. Ранее было выявлено, что на эндогенном уровне наименьшей вариабельностью отличаются метрические признаки листьев из средней части стеблей, а также орешков и цветков из средней части соцветий [10]. При этом в характере изменчивости наблюдается призна-коспеци-фичность, что ранее отмечали исследователи для сосны, ольхи, березы [2, 14, 23]. В частности, очень высокий уровень изменчивости (V=40%) характерен для длины черешка листовой пластинки, а очень низкий – для длины орешка (V=4%). Остальные признаки варьируют на среднем уровне. На внутрипопуляцион-ном уровне также обнаружена признакоспецифич-ность – во всех популяциях длина черешка, верхний и нижний угол листовой пластинки варьируют на высоком и очень высоком уровнях (табл. 2).

Таблица 2. Индивидуальная изменчивость метрических признаков A. frutescens

|

Признак |

Название популяции |

|||||||

|

Новосибирская |

Алтайская |

Тывинская |

Омская |

|||||

|

I |

II |

I |

II |

I |

II |

I |

II |

|

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

|

|

P |

130–225 13.67 |

188.33±4.58 |

40–75 17.85 |

53.62±1.78 |

50–190 31.11 |

119.5±6.79 |

115–202 11.68 |

163.77±3.49 |

|

A |

14.3–23.5 12.20 |

18.53±0.41 |

9.3–15.1 11.46 |

12.28±0.26 |

7.5–15.3 17.63 |

11.2±30.36 |

9.8–18.9 12.99 |

14.38±0.34 |

|

В |

3.9–6.8 12.42 |

5.44±0.12 |

1.4–3.3 21.89 |

2.1 ± 30.87 |

2.3–4.8 20.09 |

3.45±0.13 |

1.5–3.5 21.64 |

2.32±0.09 |

|

B/A |

0.2–0.4 12.94 |

0.29±0.01 |

0.1–0.3 22.20 |

0.18 ± 0.01 |

0.2–0.4 20.46 |

0.31±0.01 |

0.1–0.3 19.00 |

0.16±0.01 |

|

D |

7.8–13.2 15.60 |

10.46±0.30 |

5.7–8.9 11.03 |

7.47 ± 0.15 |

5.3–9.9 19.34 |

7.08±0.25 |

6.5–12.5 14.47 |

9.20±0.24 |

|

D/A |

0.5–0.6 8.44 |

0.56±0.01 |

0.5–0.8 9.88 |

0.61 ± 0.01 |

0.5–0.8 7.99 |

0.63±0.01 |

0.5–0.7 7.34 |

0.64±0.01 |

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

|

W |

25.2–61.1 22.72 |

35.78±1.47 |

12–36.2 30.24 |

19.41 ± 10.90 |

21.8–55.3 22.97 |

37.02±1.55 |

7.7–26.6 25.63 |

16.20±0.76 |

|

H |

11.3–30.5 22.95 |

18.72±0.78 |

4.4–15.1 27.32 |

8.80 ± 0.45 |

5.3–29.3 26.95 |

16.43±0.81 |

1.7–15 28.35 |

8.44±0.44 |

|

I |

0.3–2 40.09 |

0.75±0.05 |

0.1–0.9 64.74 |

0.27 ± 0.03 |

0.1–0.9 65.20 |

0.33±0.04 |

0.1–0.8 53.80 |

0.24±0.02 |

|

S |

40–105 24.00 |

63.87±2.80 |

10–50 29.65 |

26.24 ± 1.44 |

15–83 41.35 |

44.43±3.35 |

56–147 19.03 |

95.77±3.33 |

|

F |

19–30 10.75 |

23.53±0.46 |

5–26 29.00 |

14.2 ± 80.77 |

9–20 19.46 |

13.13±0.47 |

14–25 13.64 |

19.10±0.48 |

|

L |

4.5–5.3 4.10 |

4.85±0.04 |

1.8–4.5 12.72 |

3.88 ± 0.09 |

2.2–4.1 12.99 |

3.21±0.08 |

3.4–4.9 7.05 |

4.34±0.06 |

|

M |

1.7–2.7 11.59 |

2.27±0.05 |

1–4 34.94 |

1.50 ± 0.10 |

0.9–1.8 15.13 |

1.3±0.04 |

1.6–2.3 9.18 |

1.92±0.03 |

|

K |

5–8.7 11.40 |

7.01±0.15 |

4.4–6.7 11.12 |

5.75 ± 0.12 |

3.9–5.9 12.64 |

4.90±0.11 |

5.1–7.2 8.84 |

6.31±0.10 |

|

N |

4.5–8.8 15.75 |

6.81±0.20 |

3.2–6 15.65 |

4.73 ± 0.14 |

2.5–6 19.75 |

4.07±0.15 |

4.77– 7.66 11.53 |

6.34±0.13 |

Примечание : I. в числителе - min–max, мм или град.; в знаменателе - коэффициент вариации V, %; II. среднее значение признака Хср и его ошибка Мх, мм или град.

Также сильно изменчивыми признаками являются длина побега – в Тывинской популяции, ширина листовой пластинки – в Алтайской, Тывинской и Омской популяциях, листовой коэффициент – в Алтайской и Тывинской популяциях, длина соцветия – в Тывинской, Новосибирской и Алтайской популяциях, ширина соцветия и ширина орешка – в Алтайской популяции. Более постоянными признаками являются длина листовой пластинки, длина орешка, расстояние от основания листовой пластинки до самой широкой её части, отношение расстояния от основания листовой пластинки до самой широкой её части к длине листа, длина и ширина лепестка околоцветника. При этом образцы A. frutescens из Алтайской и Тывинской популяций более близки по значениям признаков листовой пластинки и соцветия, таким как длина листовой пластинки, расстояние от основания листа до самой широкой её части, длина черешка, длина и ширина соцветия, длина и ширина орешка, длина и ширина лепестка околоцветника.

Растения A. frutescens из Новосибирской популяции отличаются более длинными генеративными побегами (130–225 мм), крупными листовыми пластинками (14–24 мм длиной и 4–7 мм шириной), широкими соцветиями (19–30 мм), крупными внутренними лепестками околоцветника (5–9 мм длиной и 4–9 мм шириной) и длинными орешками (4–5 мм). Минимальные значения некоторых признаков A. frutescens из Новосибирской области, практически, соответствуют максимальным у растений из популяций Алтайского края и Республики Тыва. Например, нижний предел значения признака длина листовой пластинки у A. frutescens из Новосибирской популяции составляет 14,3 мм, а в Алтайской популяции верхний предел значения признака равен 15,3 мм. По ряду показателей (например, по ширине листовой пластинки и длине орешка) лимиты не пересекаются вовсе.

Некоторые отличия по метрическим признакам характерны и для растений A. frutescens из Омской популяции. Они имеют более длинные узкие листовые пластинки (10–19 мм длиной и 2–4 мм шириной), небольшие значения верхнего и нижнего угла, самые длинные (56–147 мм), неширокие соцветия. Кроме того, образцы из Омской области отличаются зелёными с розовато-фиолетовыми краями лепестками околоцветника, тогда как в других изученных популяциях лепестки околоцветника розовато-фиолетовые с белыми краями. В остальных популяциях изменчивости качественных признаков не наблюдается.

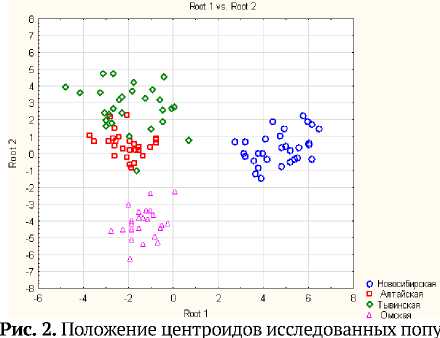

Дискриминантный анализ, проведенный по комплексу количественных признаков, показал достаточно четкое разделение исследованных популяций (рис. 2). Отдельные облака формируют особи из Новосибирской и Омской областей, некоторое перекрывание наблюдается лишь у образцов из популяций Тывы и Алтайского края. Вероятно, такая группировка популяций обусловлена эколого-климатическими особенностями местообитаний A. frutescens. Алтайская и Тывинская популяции приурочены к степной зоне, тогда как популяции Омской и Новосибирской областей территориально располагаются в зоне лесостепи, формирующей полосу в низменной части Западно-Сибирской равнины в диапазоне широт от 54° с.ш. до 56° с.ш. [12]. В Омской и Новосибирской популяциях безморозный период составляет 100–110 дней, сумма благоприятных для роста температур 1940°–2250° при 400–500 мм/год осадков и величине снежного покрова 30–55 см [4]. В местообитаниях A. frutescens Тывы и Алтайского края наблюдается увеличение продолжительности вегетационного периода (безморозный период более 110 дней), суммы благоприятных для роста температур (2000°–2500°) и, одновременно, снижение годового количество осадков (250-300 мм/год) и величины снежного покрова (10–30 см). Условия обитания Омской и Новосибирской популяций менее континентальные, что способствуют увеличению метрических морфологических признаков A. frutescens .

- ляций в пространстве 1- и 2-й канонических осей

Анализ корреляционных связей между климатическими характеристиками и средними значениями морфологических признаков A. frutescens показал, что значения длины листовой пластинки, расстояния от основания листовой пластинки до самой широкой её части, ширины соцветия, длины и ширины орешка, длины и ширины внутреннего лепестка околоцветника достоверно положительно связаны с суммой осадков за год, коэффициентом увлажнения и количеством осадков за IV–X месяцы (табл. 3). Чем влажнее климат, тем длиннее листовая пластинка, более широкое соцветие, больше размеры орешка и внутреннего лепестка околоцветника. Длина соцветия прямо пропорциональна индексу континентальности Конрада, а отношение расстояния от самой широкой части к длине листа зависит от длины безморозного периода. Листовой коэффициент, верхний и нижний угол листовой пластинки достоверно связаны с числом дней в году с t › 10°C, т.е. эти показатели увеличиваются с увеличением продолжительности вегетационного периода. Аналогичная связь обнаружена и для ширины листовой пластинки, однако она не достоверна.

В литературе имеются сведения, что A. frutescens образует узколистные формы в наиболее сухих местообитаниях, и их следует относить к описанной К.Ф. Ледебуром вариации A. frutescens f. angustifolia Ledeb. [9]. На данный момент мы не можем подтвердить факт отбора узколистных форм в более континентальных условиях, поскольку растения с узкими листьями чаще обнаруживались в Омской и Алтайской популяциях. Для решения данного вопроса, а также установления таксономического статуса A. frutescens f. angustifolia необходимы дополнительные исследования . Более высокая изменчивость признаков A. frutescens в Алтайской и Тывинской популяциях, по сравнению с растениями из Новосибирской и Омской областей, указывает на экологический оптимум этого ксерофитного вида в степной зоне и подтверждает выводы ряда исследователей о повышенном полиморфизме видов в географическом и (или) экологическом центре ареала [1, 11, 18, 24].

Таблица 3. Связь климатических характеристик местообитаний и морфологических признаков A. frutescens

|

tv |

tx |

tm |

A |

K |

BP |

max |

min |

r5 |

r10 |

С5 |

С10 |

Rr |

KU |

Rs |

NN |

|

|

А |

-0,41 |

0,57 |

-0,81 |

-0,63 |

0,35 |

-0,87 |

-0,37 |

0,24 |

-0,61 |

0,25 |

-0,62 |

-0,59 |

0,97* |

0,96* |

0,93 |

-0,85 |

|

B |

-0,50 |

-0,08 |

-0,47 |

0,03 |

0,50 |

-0,78 |

-0,54 |

-0,47 |

0,03 |

0,83 |

-0,57 |

-0,63 |

0,56 |

0,57 |

0,49 |

-0,37 |

|

B/А |

-0,40 |

-0,68 |

0,03 |

0,65 |

0,45 |

-0,36 |

-0,48 |

-0,92 |

0,64 |

0,99* |

-0,29 |

-0,40 |

-0,08 |

-0,06 |

-0,15 |

0,24 |

|

D |

-0,51 |

0,60 |

-0,91 |

-0,67 |

0,45 |

-0,89 |

-0,46 |

0,33 |

-0,63 |

0,15 |

-0,72 |

-0,67 |

0,99* |

0,99* |

0,98* |

-0,94 |

|

D/А |

-0,01 |

-0,36 |

0,28 |

0,37 |

0,04 |

0,52 |

0,00 |

0,06 |

0,40 |

-0,45 |

0,16 |

0,18 |

-0,64 |

-0,58 |

-0,52 |

0,35 |

|

W |

-0,39 |

-0,63 |

0,01 |

0,60 |

0,44 |

-0,39 |

-0,47 |

-0,89 |

0,59 |

0,99* |

-0,30 |

-0,41 |

-0,03 |

-0,01 |

-0,10 |

0,20 |

|

H |

-0,48 |

-0,45 |

-0,20 |

0,41 |

0,51 |

-0,58 |

-0,55 |

-0,77 |

0,40 |

0,98* |

-0,44 |

-0,54 |

0,21 |

0,23 |

0,14 |

-0,03 |

|

I |

-0,34 |

0,16 |

-0,48 |

-0,20 |

0,32 |

-0,75 |

-0,36 |

-0,25 |

-0,21 |

0,66 |

-0,47 |

-0,50 |

0,69 |

0,67 |

0,60 |

-0,46 |

|

S |

-0,77 |

0,28 |

-0,89 |

-0,36 |

0,72 |

-0,68 |

-0,70 |

0,32 |

-0,28 |

-0,11 |

-0,84 |

-0,78 |

0,61 |

0,68 |

0,71 |

-0,82 |

|

F |

-0,51 |

0,58 |

-0,89 |

-0,65 |

0,44 |

-0,90 |

-0,46 |

0,29 |

-0,62 |

0,19 |

-0,71 |

-0,67 |

0,99* |

0,99* |

0,98* |

-0,93 |

|

L |

-0,24 |

0,81 |

-0,79 |

-0,85 |

0,17 |

-0,72 |

-0,18 |

0,55 |

-0,83 |

-0,09 |

-0,49 |

-0,43 |

0,98* |

0,96* |

0,97* |

-0,91 |

|

M |

-0,44 |

0,67 |

-0,88 |

-0,72 |

0,37 |

-0,85 |

-0,38 |

0,39 |

-0,70 |

0,08 |

-0,66 |

-0,61 |

0,99* |

0,99* |

0,98* |

-0,94 |

|

K |

-0,25 |

0,80 |

-0,79 |

-0,84 |

0,17 |

-0,73 |

-0,18 |

0,54 |

-0,83 |

-0,07 |

-0,49 |

-0,43 |

0,98* |

0,96* |

0,96* |

-0,91 |

|

N |

-0,46 |

0,71 |

-0,92 |

-0,77 |

0,38 |

-0,82 |

-0,39 |

0,50 |

-0,73 |

-0,05 |

-0,68 |

-0,61 |

0,99* |

0,99* |

0,99* |

-0,99 |

Примечание: максимальные положительные корреляции для каждого признака выделены жирным шрифтом. Ста- тистически значимые коэффициенты корреляции (р ‹ 0,05) помечены звёздочкой

Выводы: проведенные исследования позволили выявить определенные закономер-ности в изменчивости признаков A. frutescens . По целому ряду метрических параметров растения из Омской и, особенно, Новосибирской популяций превосходят растения из Алтайского края и Тывы, что обусловлено особенностями местообитаний. Кроме того, образцы A. frutescens из Омской популяции отличаются от остальных качественными признаками, а именно, зелёными с розовато-фиолетовыми краями лепестками околоцветника. Изучение корреляционной связи морфологических признаков и климатических показателей пунктов сбора выявило следующие закономерности – в менее жестких условиях обитания растения A. frutescens формируют более длинные листовые пластинки, более широкие соцветия, у них больше размеры орешка и внутреннего лепестка околоцветника. Растения из более южных популяций Республики Тыва и Алтайского края обнаруживают наибольшее морфологическое сходство, при этом здесь отмечается увеличение индивидуальной изменчивости признаков, по сравнению с популяциями Новосибирской и Омской областей. Данный факт свидетельствует о ксерофитной природе A. frutescens и его экологическом оптимуме в степной зоне.

Список литературы Изменчивость морфологических признаков Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch

- Банаев, Е.В. Ольха в Сибири и на Дальнем Востоке России (изменчивость, таксономия, гибридизация)/Е.В. Банаев, М.А. Шемберг. -Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2000. 99 с.

- Банаев, Е.В. Фенотипическая изменчивость Alnus fruticosa Rupr. s.l. (Betulaceae) в Азиатской России//Растительный мир Азиатской России. 2009. №1 (3). С. 44-52.

- Бондарцев, А.С. Шкала цветов (пособие для биологов). -М.-Л.: АН СССР, 1954. 27 с.

- Гвоздецкий, Н.А. Физическая география СССР. Азиатская часть. Изд. 3-е./Н.А. Гвоздецкий, Н.И. Михайлов. -М.: Мысль, 1978. 512 с.

- Елисафенко, Т.В. Состояние ценопопуляции редкого для Новосибирской области вида Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch (Polygonaceae L.)/Т.В. Елисафенко, Е.В. Жмудь, И.Н. Кубан, О.В. Дорогина//Биоэкология. 2011. №3. С. 133-137.

- Зайцев, Г.Н. Математическая статистика в экспериментальной ботанике. -М.: Наука, 1973. 256 с.

- Кашина, Л.И. Род Atraphaxis L. -Курчавка//Флора Сибири. Salicaceae-Amaranthacaea. -Новосибирск: Наука, 1992. Т. 5. С. 108-109.

- Коломыц, Э.Г. Локальные коэффициенты увлажнения и их значение для экологических прогнозов//Известия РАН. Серия географическая. 2010. №5. C. 61-72.

- Коропачинский, И.Ю. Древесные растения Азиатской России/И.Ю. Коропачинский, Т.Н. Встовская. -Новосибирск: Гео, 2002. 707 с.

- Костиков, Д.К. Эндогенная изменчивость морфологических признаков Atraphaxis frutescens (L.) C. Koch//Перспективы развития и проблемы современной ботаники: Материалы III (V) Всероссийской молодежной конференции с участием иностранных ученых. -Новосибирск, 2014. С. 26-28.

- Майр, Э. Популяции, виды и эволюция. -М.: Мир, 1974. 460 с.

- Макунина, Н.И. Растительность лесостепи Западно-Сибирской равнины и Алтае-Саянской горной области: классификация, структура и ботанико-географические закономерности: дисс. на соиск… д.б.н. -Новосибирск: ЦСБС СО РАН, 2014. 267 c.

- Мамаев, С.А. Основные принципы методики исследования внутривидовой изменчивости древесных растений//Индивидуальная эколого-географическая изменчивость растений. -Свердловск: УНЦ АН СССР, 1975. Вып. 94. С. 3-14.

- Мамаев, С.А. Формы внутривидовой изменчивости древесных растений. -М.: Наука, 1972. 284 с.

- Михайлов, В.А. Анализ континентальности климата крымского полуострова с помощью ГИС//Проблеми безперервної географiчної освiти i картографiї. 2014. №19. С. 72-76.

- Определитель растений Новосибирской области. -Новосибирск: Наука, 2000. 492 с.

- Павлов, Н.В. Род курчавка -Atraphaxis L.//В кн.: Флора СССР. -М.-Л.: АН СССР, 1936. Т. 5. С. 501-527.

- Семериков, Л.Ф. К экологии дуба черешчатого на восточной границе ареала//Экология. 1977. №3. С. 36-42.

- Справочник по климату СССР. Вып. 17. Тюменская и Омская области. Части II и IV. -Л.: Гидрометеоиздат, 1965, 1967.

- Справочник по климату СССР. Вып. 20. Томская, Новосибирская, Кемеровская области и Алтайский край. Части II и IV. -Л.: Гидрометеоиздат, 1965, 1969.

- Справочник по климату СССР. Вып. 21. Красноярский край и Тувинская АССР. Части II и IV. -Л.: Гидрометеоиздат, 1967, 1969.

- Хромов, С.П. Метеорология и климатология: Учеб. 5-е изд., перераб. и доп./С.П. Хромов, М.А. Петросянц. -М.: Изд-во МГУ, 2001. 528 с.

- Шемберг, М.А. Береза каменная (систематика, география, изменчивость) Береза каменная. -Новосибирск: Наука, 1986. 174 с.

- Banaev, E.V. On the Effect of Climate on the Morphological Structure of Alnus hirsuta (Betulaceae)//Russ. J. Ecol. 2009. Vol. 40, No. 1. P. 18-23.