Изменчивость морфометрических профилей порового пространства в дерново-подзолистой и серой лесной почвах Восточно-Европейской равнины

Автор: Скворцова Е.Б., Рожков В.А., Юдина А.В., Васильева Н.А.

Журнал: Бюллетень Почвенного института им. В.В. Докучаева @byulleten-esoil

Статья в выпуске: 87, 2017 года.

Бесплатный доступ

Среди количественных показателей порового пространства наибольшей генетической специфичностью обладают морфометрические данные. Показатели размеров, формы и ориентации пор, формирующие морфометрические профили порового пространства, отражают вертикальную изменчивость морфологического строения почвенных пор. Компьютерный анализ порового пространства в шлифах из основных генетических горизонтов почв выявил латеральную изменчивость, а также сходство и различия морфометрических профилей порового пространства в дерново-подзолистых и серых лесных почвах европейской территории России в диапазоне пор 0.2 мм

Профили порового пространства, микроморфология, пространственная изменчивость формы и ориентации пор

Короткий адрес: https://sciup.org/14313700

IDR: 14313700 | УДК: 631.4 | DOI: 10.19047/0136-1694-2017-87-73-85

Текст научной статьи Изменчивость морфометрических профилей порового пространства в дерново-подзолистой и серой лесной почвах Восточно-Европейской равнины

В почвоведении принято анализировать профильное изменение генетически значимых признаков почвы. Разработаны и широко используются представления о гумусовом, карбонатном, солевом профилях. По аналогии с ними можно говорить о генети- ческих профилях порового пространства (ППП) почвы, представляющих собой систему пор в вертикальной очередности почвенных горизонтов. Ранее показано, что среди количественных показателей порового пространства наибольшей генетической специфичностью обладают морфометрические данные (Соколов, 1988; Скворцова, 1994; Кызласов, Шоба, 2001; Кызласов, 2003; Murphy-etal., 1977; Protzetal., 1992; Moran, 1994; Lindqvist, Akesson, 2001). Профильные распределения показателей размеров, формы и ориентации пор формируют морфометрические ППП, отражающие вертикальную изменчивость морфологического строения почвенных пор и агрегатов (Скворцова, Рожков, 2011).

Как и другие показатели, морфометрические данные о почвенных порах обладают пространственной изменчивостью. Несмотря на трудоемкость морфометрических исследований, в литературе имеются данные о варьировании размеров, формы и ориентации пор и трещин в почвенной массе (Поляков, 1975; Таргульян, Целищева, 1983; Скворцова, Морозов, 1995; Дядькина, 2004) . Однако в большинстве опубликованных работ описана латеральная изменчивость пор в толще генетических горизонтов и/или на разных глубинах почвенного профиля (Скворцова и др., 2015) . Изменчивость морфометрических ППП до настоящего времени не изучалась, что обедняет представление об анизотропии порового пространства и почвы в целом.

Данные исследования особенно актуальны для пор в диапазоне 0.2 мм < d < 2.0 мм, которые в большинстве горизонтов профиля формирует основной объем межагрегатного порового пространства и обладают наибольшей педогенной специфичностью ( Скворцова, 2008 ).

Цель проведенных исследований заключается в выявлении изменчивости, а также в определении сходства и различий морфометрических ППП в дерново-подзолистых и серых лесных почвах для диапазона пор 0.2 мм < d < 2.0 мм на протяжении 4метровых траншей.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ

ППП изучали в дерново-подзолистой почве под ельником сложным в районе д. Дарьино Московской области и в серой лесной почве под широколиственным лесом Тульских засек в районе с. Крапивна Тульской области Российской Федерации. Почвы неодинаковы по гранулометрическому составу, что позволяет ожидать различий в строении и изменчивости их порового пространства (табл. 1).

Исследовали шлифы вертикальной ориентации, выполненные из основных генетических горизонтов почв в 15-кратной повторности с постоянным горизонтальным шагом опробования в 25 см в пределах 4-метровых траншей глубиной 1.6 м. Траншеи были заложены на выровненных участках под кронами деревьев на расстоянии 2.0–2.5 м от стволов. Почва в пределах траншей имеет стабильные морфологические свойства и характеризует элементарные почвенные ареалы лесных биогеоценозов.

Методом компьютерного анализа изображения в каждом шлифе измеряли морфометрические показатели всех видимых в поле зрения тонких почвенных макропор ( d = 0.2–2.0 мм). Формат поля зрения для всех шлифов составлял 2 × 2 см. Количество измеренных пор (объем выборки) варьировал от 200 до 500 шт. Для каждой поры измеряли ее площадь ( S ), периметр ( P ), продольный ( L ) и поперечный ( D ) габариты, а также рассчитывали показатель формы F = (4π S / P 2 + D / L )/2 и определяли показатель ориентации (угол отклонения длинной оси поры от вертикального направления в шлифе). На основе полученных данных каждый шлиф был охарактеризован эмпирическими распределениями пор по пяти классам формы: трещиновидные ( F ≤0.2), вытянутые изрезанные ( F = 0.21–0.4), изометричные изрезанные ( F = 0.41–0.6), изомет-ричные слабоизрезанные ( F = 0.61–0.8), округлые ( F = 0.81–1.0) и по трем классам ориентации: вертикальные и субвертикальные (отклонение от вертикали 0о–33о), наклонные (отклонение от вертикали 33о–66о); горизонтальные и субгоризонтальные (отклонение от вертикали 66о–90о) (табл. 2).

Полученные морфометрические данные обработаны методами многомерной статистики для выявления изменчивости морфометрических ППП и оценки степени их сходства (различий). Для статистического анализа данных использовали программное обеспечение Statistica и разработанный в Почвенном институте им. В.В. Докучаева пакет программ многомерной статистики и кластер-анализа TAXON (Рожков 1989, 2011) .

Таблица 2. Показатели формы и ориентации пор в шлифах из 4- метровых траншей (n = 15)

|

Горизонт, глубина, см |

Показа-тель |

Средний фактор формы пор ( F ) |

Содержание пор, % |

|||||||

|

различной формы |

различной ориентации |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

1 |

2 |

3 |

|||

|

AY, |

M |

0.44 |

Дер 2.60 |

ово-п 40.60 |

одзоли 43.07 |

стая по 12.60 |

чва 1.13 |

34.27 |

32.53 |

33.20 |

|

0–4 |

s |

0.02 |

2.56 |

4.50 |

3.81 |

3.68 |

0.35 |

4.74 |

3.14 |

2.86 |

|

m |

0.01 |

0.66 |

1.16 |

0.98 |

0.95 |

0.09 |

1.22 |

0.81 |

0.74 |

|

|

AEL, |

M |

0.35 |

26.73 |

35.00 |

27.67 |

9.67 |

0.93 |

18.00 |

23.33 |

58.67 |

|

6–11 |

s |

0.05 |

13.73 |

4.41 |

9.67 |

2.47 |

0.70 |

8.75 |

6.41 |

14.30 |

|

m |

0.01 |

3.55 |

1.14 |

2.50 |

0.64 |

0.18 |

2.26 |

1.66 |

3.69 |

|

|

EL, |

M |

0.41 |

24.07 |

25.47 |

26.00 |

19.67 |

4.13 |

15.27 |

24.53 |

60.20 |

|

17– |

s |

0.03 |

5.64 |

4.87 |

5.69 |

5.09 |

1.96 |

3.31 |

3.78 |

5.97 |

|

23 |

m |

0.01 |

1.46 |

1.26 |

1.47 |

1.32 |

0.51 |

0.85 |

0.98 |

1.54 |

|

Bt, |

M |

0.46 |

17.80 |

26.00 |

24.47 |

24.60 |

7.13 |

31.00 |

31.40 |

37.60 |

|

55– |

s |

0.05 |

6.39 |

4.61 |

3.16 |

6.39 |

1.96 |

6.55 |

4.34 |

7.19 |

|

60 |

m |

0.01 |

1.65 |

1.19 |

0.82 |

1.65 |

0.51 |

1.69 |

1.12 |

1.86 |

|

C, |

M |

0.47 |

11.80 |

25.80 |

31.33 |

25.00 |

6.00 |

32.00 |

28.33 |

39.67 |

|

150 |

s |

0.06 |

6.77 |

7.78 |

7.44 |

7.68 |

4.55 |

8.38 |

4.56 |

7.61 |

|

m |

0.01 |

1.75 |

2.01 |

1.92 |

1.98 |

1.18 |

2.16 |

1.18 |

1.97 |

|

|

AY, |

M |

0.46 |

6.87 |

Серая 36.00 |

лесная 33.60 |

почва 18.27 |

5.27 |

31.13 |

31.13 |

37.73 |

|

0–5 |

s |

0.03 |

3.91 |

7.54 |

5.67 |

5.24 |

2.60 |

6.88 |

4.52 |

6.36 |

|

m |

0.01 |

1.01 |

0.95 |

1.46 |

1.35 |

0.67 |

1.78 |

1.17 |

1.64 |

|

|

AEL, |

M |

0.48 |

6.67 |

28.13 |

37.47 |

21.73 |

6.00 |

31.53 |

33.40 |

35.13 |

|

17– |

s |

0.05 |

5.56 |

7.52 |

5.73 |

6.99 |

3.00 |

5.64 |

3.79 |

5.64 |

|

22 |

m |

0.01 |

1.44 |

1.94 |

1.48 |

1.81 |

0.77 |

1.46 |

0.98 |

1.46 |

|

BEL, |

M |

0.47 |

13.33 |

27.73 |

27.33 |

23.60 |

8.00 |

32.13 |

32.47 |

35.40 |

|

30– |

s |

0.06 |

9.75 |

5.39 |

6.70 |

5.85 |

3.02 |

5.77 |

5.74 |

8.12 |

|

35 |

m |

0.02 |

2.52 |

1.39 |

1.73 |

1.51 |

0.78 |

1.49 |

1.48 |

2.10 |

|

Bt, |

M |

0.50 |

13.27 |

22.80 |

26.40 |

36.13 |

11.40 |

31.87 |

33.13 |

35.00 |

|

50– |

s |

0.06 |

6.33 |

5.14 |

5.82 |

4.45 |

5.41 |

5.57 |

5.53 |

6.21 |

|

55 |

m |

0.01 |

1.63 |

1.33 |

1.50 |

1.15 |

1.40 |

1.44 |

1.43 |

1.60 |

|

C, |

M |

0.51 |

14.38 |

16.19 |

25.25 |

33.94 |

10.25 |

18.56 |

25.44 |

56.00 |

|

150 |

s |

0.05 |

8.15 |

5.55 |

8.04 |

8.17 |

4.54 |

6.46 |

5.39 |

9.92 |

|

m |

0.01 |

2.04 |

1.39 |

2.01 |

2.04 |

1.13 |

1.61 |

1.35 |

2.48 |

|

Примечание. M – среднее арифметическое; s – стандартное отклонение, m – ошибка среднего. Форма пор: 1 – трещиновидная; 2 – вытянутая изрезанная; 3 – изометричная изрезанная; 4 – изометричная слабоизрезанная; 5 – округлая. Ориентация пор: 1 – вертикальная и субвертикальная, 2 – наклонная, 3 – горизонтальная и субгоризонтальная.

Использование многомерных статистических методов позволяет получить представление о варьировании совокупности почвенных свойств, в том числе оценить пространственную изменчивость ППП, сопоставить егопо разным морфометрическим показателям, сравнить между собой ППП разных почв (Рожков, 1989; Sciascia, 2013; Chen, Vigneau, 2016) .

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

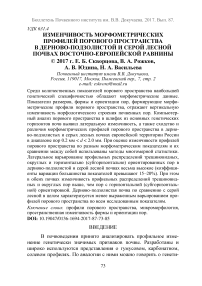

Для сравнительной оценки изменчивости ППП на малых расстояниях анализировали 15 эмпирических профильных распределений следующих показателей: 1 – содержания в шлифах трещиновидных пор; 2 – содержания в шлифах пор с округлыми срезами; 3 – содержания в шлифах пор с горизонтальной и субгоризонтальной ориентировкой. Выбор показателей обусловлен их диагностическим значением: обилие трещиновидных пор указывают на присутствие в шлифе мелких обособленных агрегатов угловатой формы (зернистых, ореховатых), разделенных трещиновидными порами упаковки. Обилие пор с округлыми срезами (пузырьки, биогенные каналы) специфично для почвенной массы с массивным не разделенным на агрегаты строением. Преимущественно горизонтальная ориентировка пор в плоскости вертикального шлифа указывает на наличие в почве плитчатых и пластинчатых структурных отдельностей.

Общее представление о варьировании ППП могут дать профильные распределения коэффициентов вариации исследованных морфометрических показателей (табл. 3). По полученным данным, содержание в шлифах трещиновидных, округлых и горизонтальных (субгоризонтальных) пор в профилях обеих почв характеризуются крайне неоднородной вариабельностью с разбросом коэффициентов вариации V = 9–98%. Максимальное варьирование в обеих почвах отмечено для трещиновидных пор и пор с округлыми срезами. При этом для трещиновидных пор значения коэффициентов вариации в дерново-подзолистой почве ниже, чем в серой лесной (за исключением гор. AY). Варьирование пор с горизонтальной и субгоризонтальной ориентировкой выражено в меньшей степени ( V = 9– 24%) и не имеет устойчивых различий между почвами.

Полученные данные подтверждаются визуальным анали-зомизображений ППП по исследованным показателям (рис. 1).

Таблица 3 . Коэффициенты вариации ( V , %) содержания в шлифах трещиновидных, округлых, горизонтальных и субгоризонтальных пор (4метровые траншеи, n = 15)

|

Горизонт, глубина, см |

Трещиновидные поры |

Поры с округлыми срезами |

Горизонтальные и субгоризонтальные поры |

|

Дерново-подзолистая почва |

|||

|

AY, 0–4 |

98 |

31 |

9 |

|

AEL, 6–11 |

51 |

75 |

24 |

|

EL, 17–23 |

23 |

47 |

10 |

|

Bt, 55–60 |

36 |

27 |

19 |

|

C, 150 |

57 |

76 |

19 |

|

Серая лесная почва |

|||

|

AY, 0–5 |

57 |

49 |

17 |

|

AEL, 17–22 |

83 |

50 |

16 |

|

BEL, 30–35 |

73 |

38 |

23 |

|

Bt, 50–55 |

48 |

47 |

18 |

|

C, 180 |

57 |

44 |

18 |

Так, дерново-подзолистая почва в целом отличается большей синхронностью ППП, чем серая лесная (рис. 1А). Максимальный разброс отмечен для содержания трещиновидных пор на глубине 10–20 см, что соответствует элювиальным горизонтам AEL и EL. Большой разброс для всех показателей наблюдается также на глубинах около 60 см в гор. ВТ1.

Менее выраженная синхронность ППП серой лесной почвы (рис. 1Б), возможно, связана с наличием в профиле крупномерных агрегатов, не полностью представленных в микроморфологиче-ских шлифах. Максимальный разброс данных обнаружен на глубине 20–40 см для трещиновидных пор (гор. AEL и BEL). Для пор с горизонтальной и субгоризонтальной ориентировкой выраженных максимумов в ППП не выявлено.

Некоторое представление о различиях ППП исследованных почв с учетом их изменчивости может дать сравнение усредненных морфометрических показателей всех генетических горизонтов во всей совокупности исследованных ППП. Объем выборки по каждому показателю для пяти горизонтов в 15-и профилях составляет n =75. Сравнение показало, что в дерново-подзолистой почве

Рис. 1. Пространственная изменчивость морфометрических показателей в профилях порового пространства дерново-подзолистой (А) и серой лесной (Б) почвы. Содержание пор в шлифах (% от общего количества пор): трещиновидных (I), с округлыми срезами (II), с горизонтальной и субгоризонтальной ориентировкой (III). Данные для 15-и профилей в 4метровых траншеях с шагом 25 см.

по сравнению с серой лесной в целом повышено содержание трещиновидных пор и пор с горизонтальной и субгоризонтальной ориентировкой. Выявленные различия статистически достоверны на уровне 0.8.

Для уточнения предполагаемых различий проведен расчет линейной дискриминантной функции, описывающей гиперплоскость, которая разделяет исследованные почвы по профильному содержанию трещиновидных, округлых и горизонтальных (субгоризонтальных) пор. Анализ показал, что данные для серой лесной почвы на числовой оси занимают интервал 0–153 (размах 153 значения), данные для дерново-подзолистой почвы – интервал 50–196 (размах 146 значений). Таким образом, дерново-подзолистая почва отличается от серой лесной небольшим сдвигом в область высоких значений и более компактным расположением данных. Компактное расположение данных для дерново-подзолистой почвы согласуется с визуально выраженной синхронностью ее ППП на рис. 1.

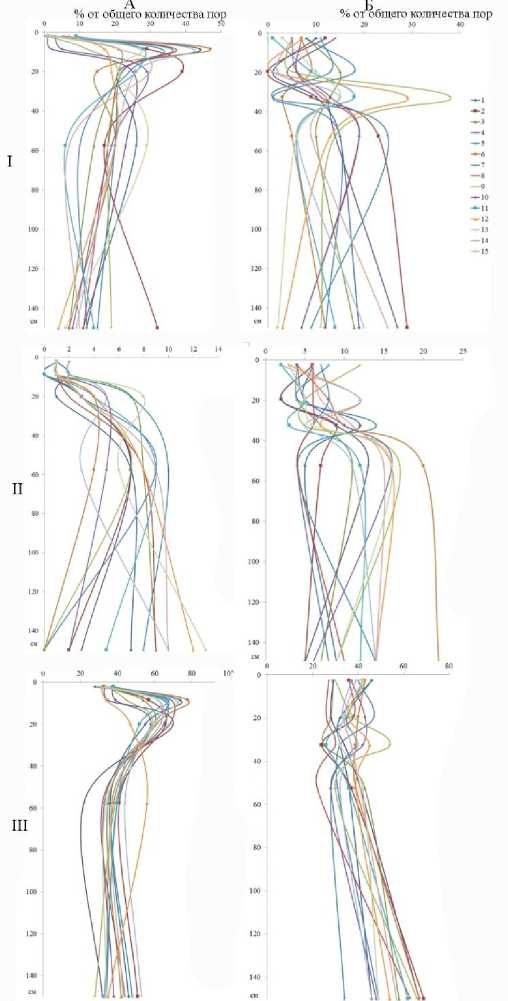

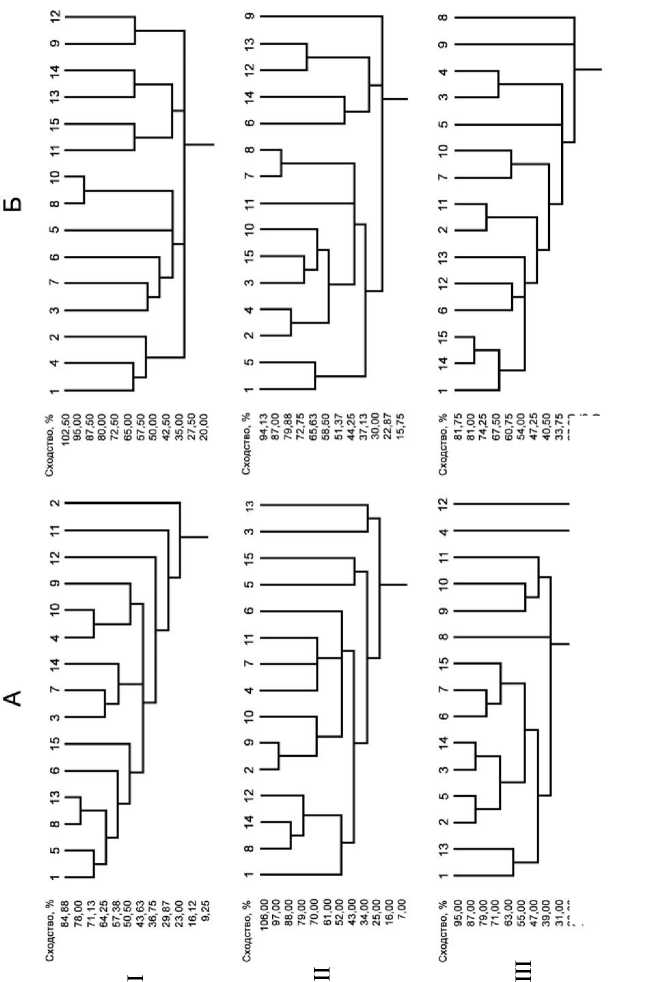

Кластерный анализ не выявил определенных закономерностей в латеральном распределении ППП на протяжении 4метровых траншей (рис. 2).

Однако исследованные почвы различаются по численности профилей с высоким уровнем сходства. Так, в дерновоподзолистой почве по всем показателям содержание профилей с уровнем сходства >70% превышает таковое для серой лесной почвы (табл. 4). При этом в обеих почвах наибольшее количество сходных профилей отмечено для пор с округлыми срезами, а наименьшее – для трещиновидных пор.

Дендрографический анализ позволил количественно оценить сходство ППП для каждой почвы. Так, для дерновоподзолистой почвы уровень сходства профильных распределений содержания трещиновидных пор составляет 79%, округлых пор – 96% и горизонтальных (субгоризонтальных) пор – 77%. Для серой

23,00 I II 27,00

15,00 20,25

7,00 13,50

Рис 2. Дендрограммы сходства 15-и профилей порового пространства в дерново-подзолистой (А) и серой лесной (Б) почве по содержанию пор в шлифах: I – трещиновидных; II – с округлыми срезами; III – с горизонтальной и субгоризонтальной ориентировкой.

Таблица 4. Содержание ППП с уровнем сходства >70% для разных почв и по разным показателям, %

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Профили порового пространства почвы, наряду с другими почвенными свойствами, характеризуются латеральной изменчивостью. В том числе существует изменчивость ППП на малых расстояниях в несколько метров, отражающая неоднородность порового пространства почвы при минимальном влиянии внешних факторов. Одним из способов изучения этой изменчивости является детальный анализ морфометрических показателей пор в траншеях малой протяженности. Исследование вертикальных микроморфологических шлифов показало, что латеральное варьирование ППП по содержанию трещиновидных, округлых и горизонтально (субгоризонтально) ориентированных пор в дерновоподзолистой и серой лесной почвах весьма высоко (коэффициенты вариации большинства показателей превышают 15–20%). При этом в обеих почвах изменчивость профильных распределений трещиновидных и округлых пор выше, чем пор с горизонтальной (субгоризонтальной) ориентировкой. Дерново-подзолистая почва по сравнению с серой лесной в целом характеризуется менее выраженным варьированием ППП по всем исследованным показателям.

Список литературы Изменчивость морфометрических профилей порового пространства в дерново-подзолистой и серой лесной почвах Восточно-Европейской равнины

- Глобус А.М. Неизотермический внутрипочвенный влагоперенос. Автореф. дис. … докт. с.-х. н. Л., 1977. 48 с.

- Корякин Н.В. Основы химической термодинамики. М.: Академия, 2003. 463 с.

- Муромцев Н.А., Коваленко П.И., Семенов Н.А., Мажайский Ю.А., Яцык Н.В., Шуравилин А.В., Воропай Г.В., Анисимов К.Б., Коломиец С.С. Внутрипочвенный влагообмен, водопотребление и водообеспеченность многолетних культурных травостоев. Рязань, 2013. 300 с.

- Муромцев Н.А., Семенов Н.А., Мажайский Ю.А., Анисимов К.Б. Закономерности накопления, потерь и возврата влаги и химических веществ при внутрипочвенном влагообмене//Бюл. Почв. ин-та им. В.В. Докучаева. 2014. № 76. С. 111-125.

- Муромцев Н.А., Анисимов К.Б. Некоторые особенности формирования водного режима дерново-подзолистой почвы на различных элементах геоморфологической катены//Бюл. Почв. ин-та. 2014. № 77. С. 78-93.

- Нерпин С.В., Чудновский А.Ф. Энергомассообмен в системе растение-почва-приземный воздух. Л.: Гидрометеоиздат, 1975. 358 с.

- Руководство по монтажу и использованию автоматической метеостанции. Гавард, 2009. 63 с.

- Durner W., Or. D. Soil Water Potential Measurement//Encyclopedia of Hydrological Sciences. 2006. Apr. P. 1-14.

- Durner W., Jansen U., Iden S. C. Effective hydraulic properties of layered soils at the lysimeter scale determined by inverse modelling//European J. Soil Science. 2008. V. 59 (1). P. 114-124 DOI: 10.1111/Дж.1365-2389.2007.00972.х

- Nolz R., Cepuder P., Balas J., Loiskandl W. Soil water monitoring in a vineyard and assessment of unsaturated hydraulic parameters as thresholds for irrigation management//Agricultural Water Management. 2016. V. 164. Part 2. P. 235-242.